今年4月7日,台灣藝人宥勝在其個人YouTube頻道宣佈復出,稱自己曾做過不好的事,但現在努力負責面對,希望繼續分享夢想和故事。影片中,他雖未談及自己做過哪些「不好的事」,但顯然指向去年底剛落幕的強制猥褻訴訟:兩年前,三名女性接連在臉書上發文,控訴遭宥勝多次在未經同意的狀況下強吻、背後環抱及不當觸摸。

「發生這事後,自己壓抑在心裡好幾個月,覺得說出來也無法改變些什麼,也沒有任何有力的實質證據能夠證明些什麼⋯⋯近期MeToo話題又開始延燒起來,才發現我們心裡的結其實都還沒有解。」當時其中一位受害者在臉書上如此寫道。

宥勝的性騷擾案,是兩年前台灣MeToo運動爆出的眾多事件之一。2023年5月底,一封民進黨黨工自述遭外部合作導演性騷擾、卻未受主管妥善處置的求救信,伴隨台劇《人選之人——造浪者》中黨工遭性騷的劇情,引發民進黨、以至於整個政治圈動盪。

隨後,更多來自娛樂、藝文、教育圈的受害者,透過社群媒體揭露遭性騷或性侵的經驗,加害者不乏知名且形象良好的公眾人物。整個夏天,台灣社會中女性及性少數者自性傷害事件中倖存的證言,在社群上如燎原之火,燒向試圖否認及掩蓋犯行的加害者及權力者;個人與他人的身體界線、關係中的性別與權力,也成為不分領域、職業的關注焦點。

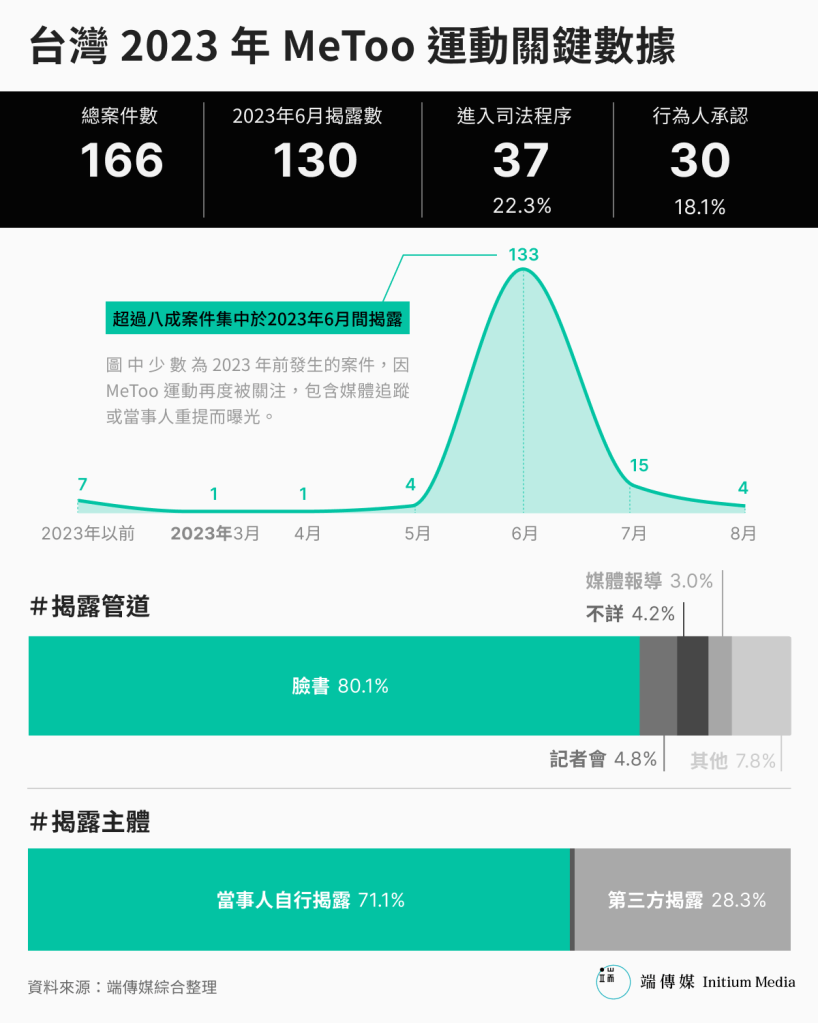

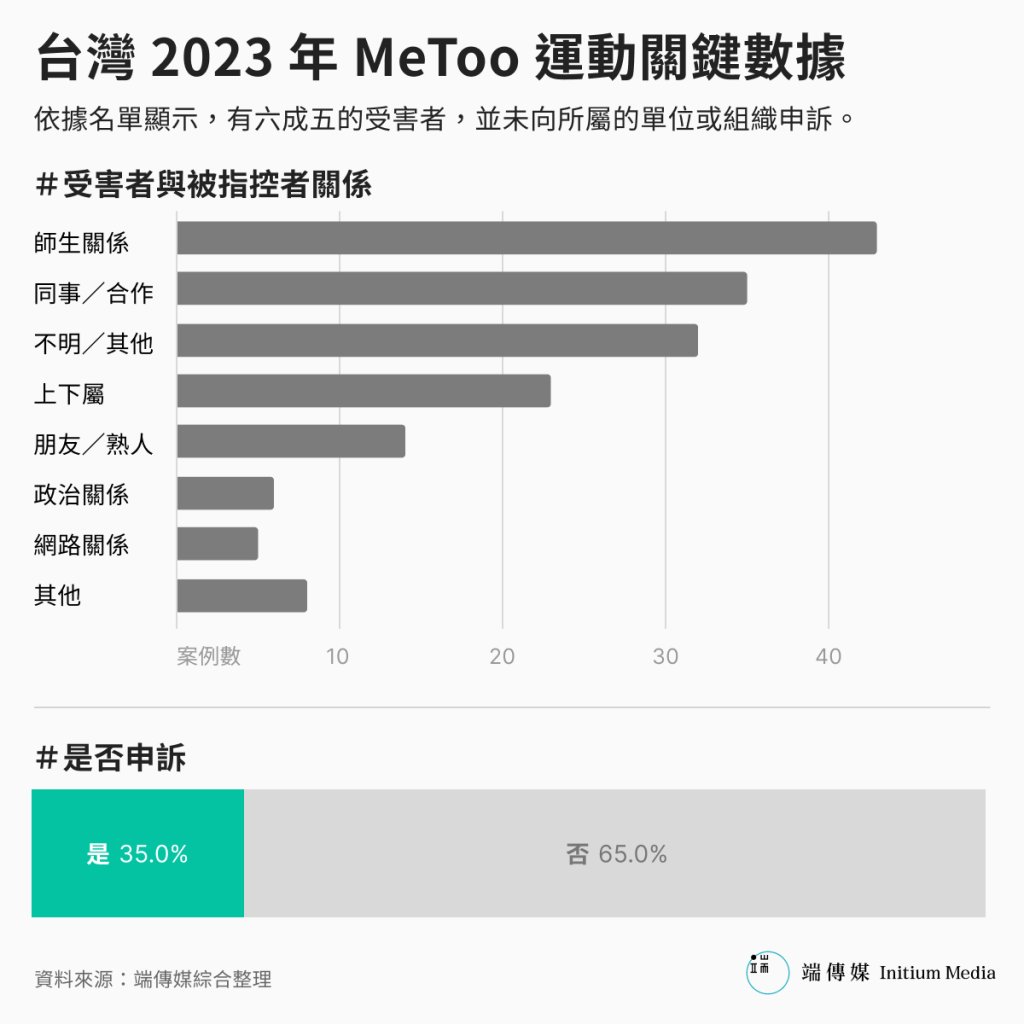

當年這場被視為遲來的MeToo運動, 掀開台灣社會中隱藏多年的性別與權力黑洞。兩年後,端傳媒整理了166筆於2023年5月至8月間,被指控曾施以性騷擾或性侵行為的人員名單,並據此分析MeToo指控來自哪些領域、雙方的關係類型,以及受害者的揭露管道等。

2023年的這場MeToo運動鋪天蓋地,相關指控及案件追蹤難以窮盡,這份名單雖非全面亦難完整,但我們仍試圖從這份名單出發,追蹤幾樁代表性事件的後續發展,進而分析事件經內部調查或司法審判的比例,探究台灣社會經歷MeToo運動後,發生哪些變化。

藝文娛樂圈成「重災區」

端傳媒所整理的166起性騷及性侵指控名單,超過八成案件集中於2023年6月間揭露,受害時間則從數個月前至數年前不等,顯示受害者的創傷並未隨時間淡化,而是等待適當的發聲時機。此外,有別於過去受害者控訴名人時,多透過政治人物或新聞媒體發聲,MeToo運動中有高達七成事件由當事人自行透過臉書揭露,或是由親友透過臉書公開,突顯受害者在此次運動中主動掌握話語及敘事權的企圖。

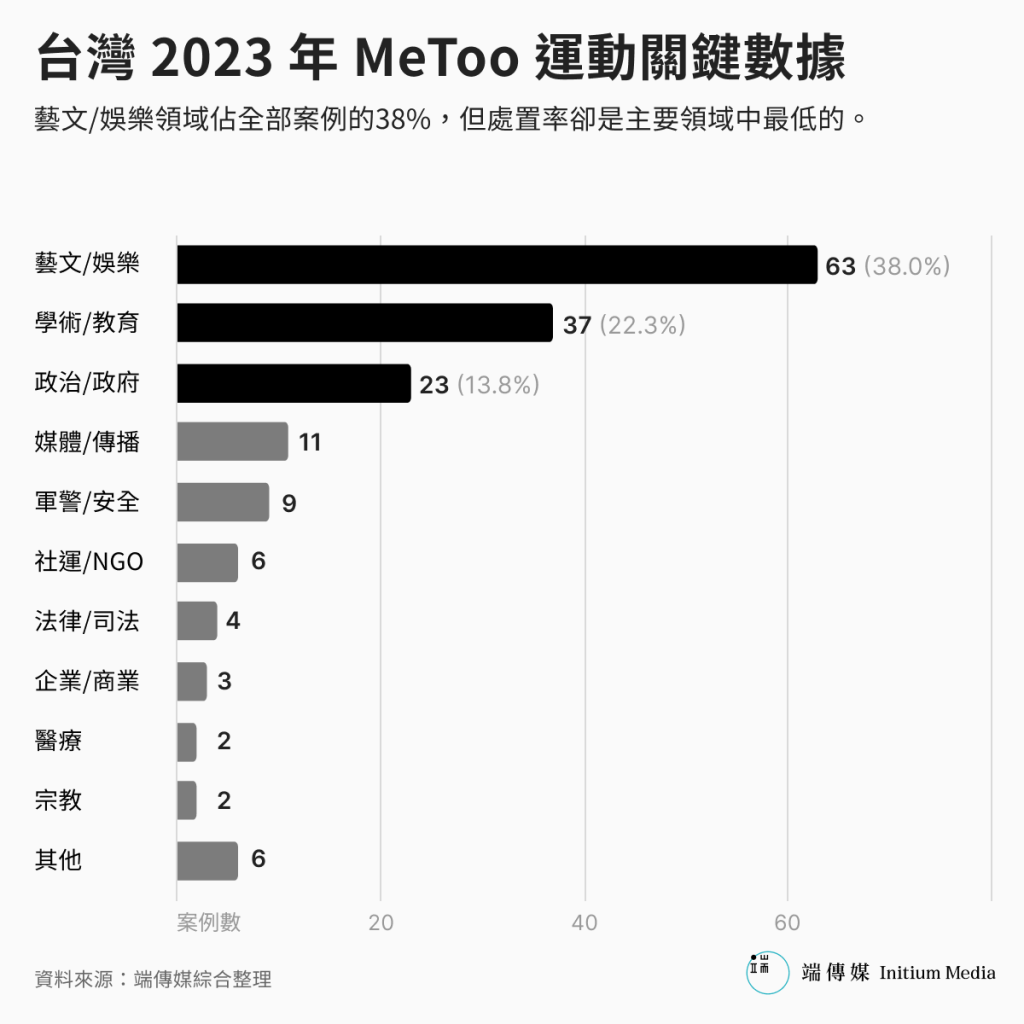

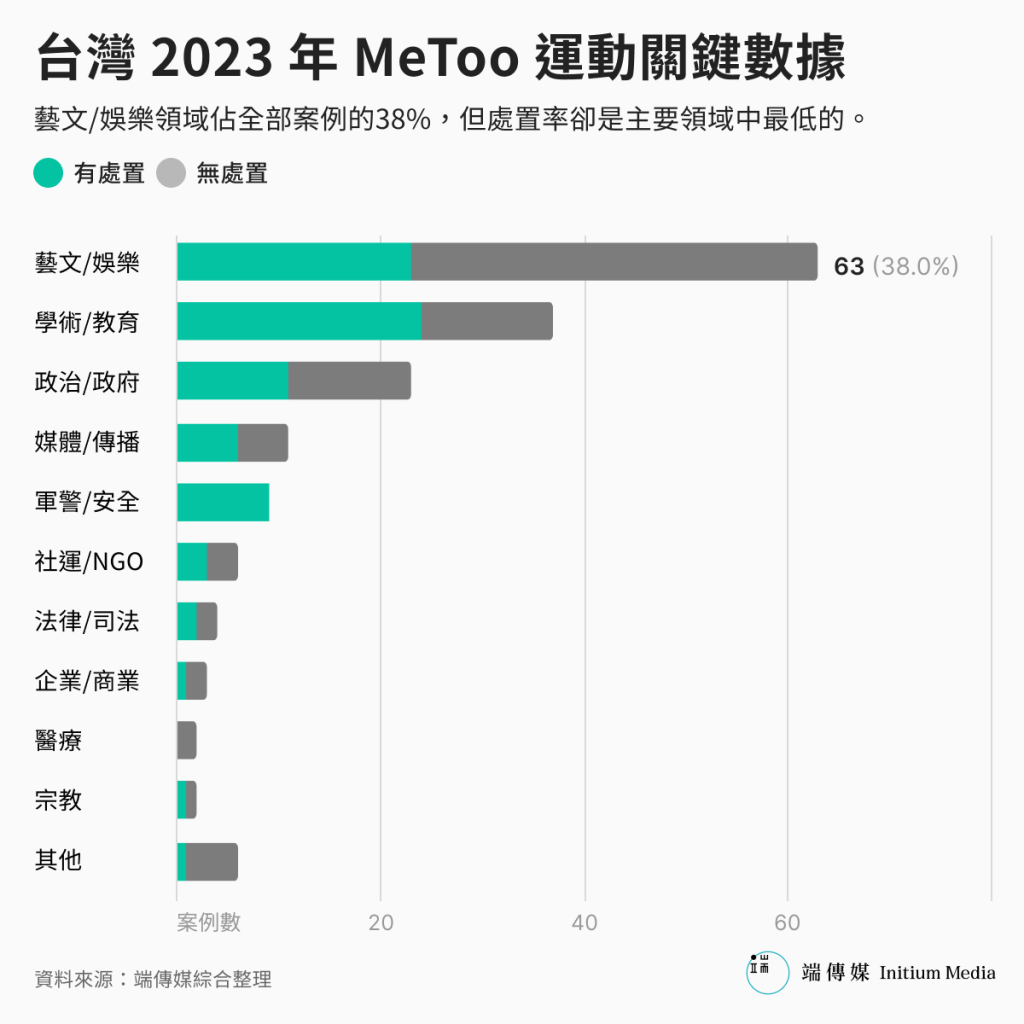

綜觀不同領域中,藝文及娛樂圈是MeToo事件的「重災區」,2023年6至8月間共爆出63起指控,居所有領域之冠,其中多起事件因加害者為知名人士,成為公眾焦點。

其中,藝人許傑輝、黃子佼被控於表演教學及試鏡拍照過程,對前來試鏡或上課的受害者進行言語及肢體騷擾。黃子佼被以強制猥褻罪起訴,而檢方在調查黃子佼犯行過程中,更於他的個人硬碟中,發現上百部購自「創意私房」的未成年女性性剝削影片。

除以上兩名藝人外,亦有高達三十名受害者出面控訴遭藝人NONO(本名陳宣裕)不當碰觸、強抱、強吻、甚至性侵。今年5月,士林地方法院以一件強制性交未遂罪行,判處NONO有期徒刑2年6月,其餘六件被判無罪,全案仍可上訴。NONO至今否認所有犯行。

MeToo事件第二多的是學術教育圈,被指控的加害者多具教職身分,利用師生間不對等的權力關係控制受害者。如台師大圖傳系副教授邱于平,在系上過夜活動中,以「陪老師到外面抽菸」及「叫學生起床」為由,揉捏女學生的脖子、肩膀、下腹部、臀部;曾任教台南藝術大學、台中教育大學的美術系教授謝東山,以創作名義邀受害者穿裸露衣著拍照、並在拍照過程中強抱受害者;實踐大學媒體傳達設計系兼任講師黃恩暐,以動態偵測攝影機於辦公室、廁所及民宿偷拍女學生,事後還威脅受害者「如果講出去、未來也別想在設計領域混」。

同時,也有多名教師遭指控與女學生發展親密關係,類似案例包括前台大社會系助理教授李明璁、成大台文系副教授簡義明、前南藝大助理教授蔣伯欣等。

第三多的類別是政治圈。在民進黨內接連爆出合作導演、黨工、組織部副主任性騷擾事件後,陸續有受害者出面指控不同黨派的MeToo事件,如鏡文學總經理董成瑜指控曾在飯局上遭國民黨立委傅崑萁不當觸摸;前民眾黨立委女助理控新竹代理市長邱臣遠「不斷朝我身體上下打量」、「將手放在我大腿的左手上」;也有競選志工指前台灣基進立委陳柏惟多次對她說出不當言論、用左臉蹭她的右臉等。

不過,在名單記錄到的23件發生在政治圈的MeToo事件中,僅有五位被指控者承認造成受害者不適並道歉,其他如前民進黨組織部副主任林男固(否認但道歉)、國民黨立委傅崑萁、鄭正鈐以及邱臣遠等人皆否認,其中邱臣遠更向揭發此事的女助理提告。台北地院於今年3月判決邱臣遠敗訴,但據受害者於臉書發文指出,邱臣遠持續提出上訴。

整體而言,發生於藝文娛樂、學術教育及政治圈的MeToo事件佔總數逾七成。綜觀這三個領域,皆為權力集中度高,常見師生/師徒或上下指導關係,以及內部網絡緊密,加害者與被害者共事及合作對象高度重疊。中山大學社會系教授陳美華則分析,演藝人員的身體很大一部份是人們評論、凝視的對象,當表演工作者無法承受身體被性化、客體化的過程時,會被視為不專業;此外,很多表演工作者為非典型受僱者,使他們更容易配合前輩的要求、或為追求「專業」,而曝露在更危殆的處境中。

根據受害者的證言,我們也發現,在類似的環境下,當加害者與受害者權力不對等時,加害者容易藉權力關係接近且控制受害者,受害者也會因此受困於組織或行業內「默契」、「害怕得罪人」而不敢反抗或發聲。

此外,相較學術圈或公部門針對性平事件有具體的申訴管道及懲處辦法 ,藝文娛樂圈的工作者多屬非典型僱傭的勞動模式,受害者或加害者可能不隸屬於任何組織,這也導致受害者即使想要申訴,也求助無門。

進入司法程序數字不足四分之一

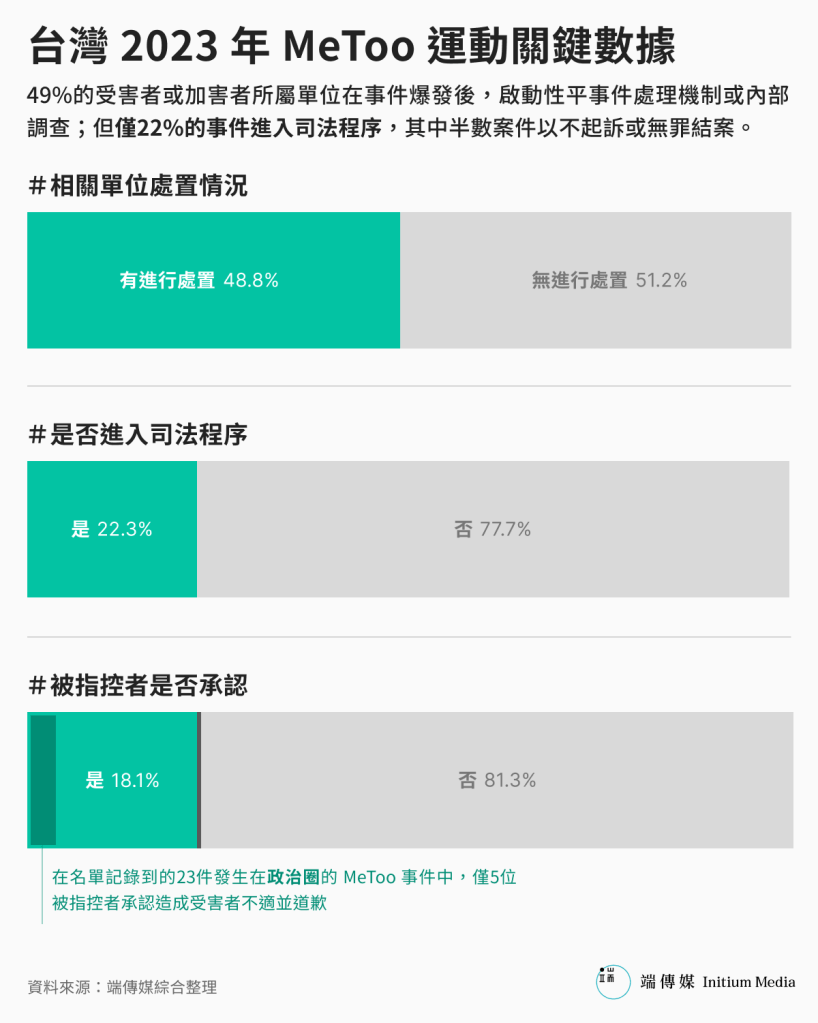

在MeToo運動中,受害者找到一個將過往傷害說出口的機會,這也為第三方介入調查打開了空間。在名單中,48%的受害者或加害者所屬單位在事件爆發後啟動了性平事件處理機制或內部調查。其中,不少加害者在事件曝光後遭到停聘或解聘。

例如清華大學在中國民運人士王丹遭控性騷之後,宣布停聘其兼任客座助理教授一職;台灣大學也在2025年解聘李明璁,並列入不適任教師名單,未來四年不得再於校園任教;被學生指控性騷擾的中華民國景觀學會前執行長許晉誌,同樣被中國文化大學及嘉義大學終止聘約,並通報為不適任教育人員。

至於偷拍學生的黃恩暐,去年台北地檢署調查後,以《個資法》、《刑法》妨害秘密罪共98罪起訴。邱于平則於去年5月被台北地方法院判處四個月有期徒刑,可易科罰金,而台師大雖然已經停聘,但去年停聘期滿,校方僅能要求邱于平不得進入校園、避免接觸學生;教育部則表示,已發文請台師大重新評估此案是否達終身解聘標準。

也有人在MeToo指控後遭抵制或取消。如台北表演藝術中心在藝術家謝春德遭控多次性侵未成年少女後,中止原先合作的演出計畫,後續台北地方法院以追訴期已過且證據不足、難以認定有犯罪嫌疑裁定聲請駁回,謝春德尋求台灣知名藝術雜誌《典藏雜誌》專訪復出,惟報導仍對謝春德是否清白抱有疑慮。被指控言語騷擾女設計師的歌手陳昇,當年原訂出席的天母啤酒節演出被取消,後續跨年演唱會則照常舉行,今年6月也將出席棒球隊樂天桃猿所舉辦的音樂派對活動。

MeToo運動後,許多人期待加害者能為傷害負責、受到法律懲處,然而根據名單,僅22%的MeToo事件進入司法程序,其中半數案件以不起訴或無罪結案。客語歌手黃連煜、金馬導演游智煒、以及前台南市政府發言人易俊宏等,目前皆無任何刑民事責任。

而遭判決有罪的加害者,則有強吻國民黨台北市議員鍾沛君、被依強制猥褻罪判刑11個月徒刑的泛藍名嘴朱學恒;同樣被以違反強制猥褻罪判刑八個月的宥勝;以及因外流網紅伴侶耀樂私密影片,被以違反《兒童及少年性剝削防制條例》判決七個月徒刑、緩刑三年的藝人炎亞綸等。

更有部分被控方對指控一方提起妨害名譽訴訟。MeToo運動初期率先發聲的《人選之人》編劇簡莉穎,指控中國流亡詩人貝嶺曾趁見面時對她性騷擾,遭貝嶺反指簡杜撰事實並提告,惟最後檢察官裁定不起訴。

另一起知名的案件,是藝人大牙及郭源元先後控訴曾遭職籃P League+執行長陳建州強抱、性騷擾,事後陳建州否認犯行,並對大牙提告妨害名譽,但檢察官裁定不起訴;陳建州雖在事件爆發後一度請辭職籃聯盟執行長一職,但不到半年又回任副會長,更去去年11月開始「暫代」執行長。

台灣中央研究院民族學研究所副研究員彭仁郁分析,國內外MeToo事件中,司法之所以不盡如期待、甚至可能造成受害者二次傷害,源於刑法為國家行使公權力對人裁罰,審理過程會以最嚴謹的方式確認加害者是否犯下被指控的犯行,「受害者在法庭上的角色更像證人,每一句話都需要經過檢驗。也因為這樣,受害者想像的正義,跟司法一定會有落差,體制能還他正義的比例一般來說也很低。」

性平三法通過後,然後呢?

MeToo運動成為2023年夏天台灣社會的關鍵字,同年7月,立法院迅速修改性平三法(性騷擾防治法、性別平等工作法、性別平等教育法),重罰權勢性騷擾、增加通報機制,然而儘管祭出重罰,兩年來台灣仍發生多起重大MeToo事件。

2024年,台北市一名17歲女性員工在麥當勞打工期間,遭主管利用排班權力多次性侵,受害者雖向警方報案並向麥當勞提出性騷擾申訴,後續仍因此憂鬱自殺,今年4月士林地檢署偵結後因罪證不足不起訴其前主管,現由高檢署發回續查;另一邊受害者家屬則指控,麥當勞在內部調查訪談時暗指受害者與加害者有情感因素,在受害者過世後,麥當勞才表示願意提供心理諮商,加害者也從未出面。

在學者眼中,制度性的通報、重罰,都無法回應MeToo事件的複雜性。「現在的設計就是套裝行程,受害者如果無法進入套餐的格式,就無法受到幫助。」彭仁郁說,最嚴重的性暴力多發生於關係狀態下,受害者的揭露意味著要背負破壞關係的風險,但政府僅預設受害者通報後的平反機制,卻沒有提供足夠的專業心理諮商及社工資源,協助受害者理解當下狀態、或是進行後續的法律訴訟;受害者身邊的社會支持網絡,也不見得理解能如何協助。

彭仁郁也指出,台灣至今未進行全面的性暴力調查,無從辨視可能的受害關係或加害者類型,更缺乏對於情感關係及身體界線的討論。「有男生說現在談戀愛要很小心、不然會被當MeToo,這樣的聲音,顯示我們還沒有思考那條線要畫在哪,」伴侶關係中若擔心踩線,雙方應盡可能溝通、詢問彼此的感受,但在年輕世代的想像裡,性慾情慾仍被當成一種衝動,教育現場也沒有盡可能與學生討論身體界線、什麼樣的曖昧叫做踩線。

此外,彭仁郁表示,社會討論MeToo事件時過度將加害者妖魔化,也無法進一步爬梳養成加害者行為的情境或環境,「有些犯罪可能跟人的成長史或社會文化發展有關。我們以為只要把這些可怕的人趕出社會就安全了,但同樣的方法用了幾個世紀,從來沒有成功消除過性犯罪,那是不是該想一下到底該怎麼做?如果只把他們當惡魔,他們永遠在暗處,不會現身。」

陳美華同樣認為,政府快速修法,表面上解決社會焦慮,後續卻未進一步帶動關於避免MeToo事件的政治或政策討論,真正被社會取消的加害者也不多,「政府很少有一個人出來宣示性騷擾零容忍,大多把MeToo都歸為是私人行為,然後用法律來解決。」她說,人們似乎覺得有修法就夠了,但實際上仍有許多事情可做,「像是受害者被加害者告,他們需要義務律師、法律諮詢,卻只能向民間組織求助。」

她也觀察到,兩年來,越來越多的年輕女學生開始透過網路建立支持體系。在陳美華為研究進行的焦點團體訪談中,不少女性在網路上讀到其他人的故事,透過私訊連繫詢問求助方式,發文者也大方分享不同資源;不相識的學姊學妹,會一起回到母校、檢舉有性騷爭議的教師;也有地方的婦女團體持續舉行小型的分享活動,鼓勵有類似經驗的人說出自己的故事,「大家相互給出情感支持,讓很多人不崩潰,是這場運動很重要的地方。」

群眾看待加害者的態度也有了轉變。宥勝的復出宣言引來大量輿論撻伐,不到一週,他即宣布取消復出計畫,稱未來不再以宥勝名義活動,會捐出所有社群平台,並「低調進行實際的彌補行動」。數天後,媒體報導指出宥勝已與妻子離婚、搬離原本住處,宥勝的社群帳號包含臉書、IG以及YouTube頻道也全數關閉。此前,藝人曾國城也因公開表示「期待黃子佼復出」遭到網友炎上,最終請辭公視節目《一字千金》的主持工作。

「過去MeToo事件裡,很多人會選擇站在加害人那一邊,因為他們有權力。2023年的運動打破了這樣的慣性,加害者所受到的支持,變得沒那麼理所當然。」彭仁郁說。

在兩年前的MeToo運動中,一則出面指控宥勝的臉書貼文,文末是這麼寫的:「說出來不是要他得到什麼懲罰,只是單純想好好的說出來,希望上天不要懲罰他太多,因為我們不想往後的生生世世跟他有任何業力糾纏。願大家能更重視任何職場上都有可能會發生的性騷,但願我們能在保護自己的同時,也擁有保護他人的勇氣。」

評論區 0