在一個暗網裏,一條名為「偷換概念之活蒸蝦蟹和賤貓」的視頻抓住李悅然的視線。

點開視頻,首先出現的是一個放在桌上的蒸鍋。一隻手進入鏡頭,將切好的蔥扔進開水,再往鍋上放置一個蒸籠,放入幾隻蝦。稍後,蒸熟的蝦被餵給一隻幼貓。接下來是蒸螃蟹,同樣餵給幼貓,幼貓沒有吃。

當鏡頭再次對準鍋時,幼貓被放上蒸籠。在意識到貓要被放進去的瞬間,李悅然立刻用快捷鍵關掉電腦上的網頁。電腦桌面壁紙露出她養的寵物貓。她發現自己渾身發抖。

李悅然進入的暗網來自一個架設在大陸防火牆外的虐貓網站,由虐貓社群自制搭建。除了「蒸貓」外,暗網上還彙集着約600條虐貓視頻,標題透露出虐待形式:「榨汁機」「電擊」「火烤」「拔舌」⋯⋯

此前,李悅然曾耳聞幾起虐貓新聞,印象最深的是2023年的「奶牛貓事件」:網絡主播「傑克辣條」把一隻奶牛貓綁在樹上毆打、剪爪,最終火燒致死。由於大陸沒有專門為伴侶動物(或稱同伴動物)制定保護法,傑克辣條最終只是被警察拘留和批評教育。

傑克辣條是大陸最流行的視頻網站 Bilibili 上的美食博主,坐擁40萬粉絲。他因虐貓並拍攝、傳播虐貓視頻引起廣泛關注和公憤。李悅然在網上刷到過傑克辣條的照片和信息,印象中,那是一個留着鍋蓋頭髮型、生於安徽阜南縣的年輕男性。她當時覺得虐貓事件應該只是個例。

當李悅然找到虐貓社群的官網時,這個判斷被徹底顛覆。

28歲的李悅然平時喜歡在小紅書上看貓的可愛視頻。2024年3月,她刷到一條小紅書帖文,稱有虐貓組織正在計劃虐殺流浪貓。(編註:「虐貓社群專題」下篇將解構流浪貓管理及動物救助議題)

根據消息,李悅然順藤摸瓜找到虐貓網站。網站信息顯示,該社區成立於2023年4月。這與傑克辣條事件曝光的時期相同。網站頁面右側有一個巨大的 logo ——一隻貓的影子被一條橫線穿過。

在這個虐貓社群裏,傑克辣條被尊稱為「傑公」。他的曝光成為警示,網頁中心一度標記着「距離奶牛貓事件」過去的時間,數字實時更新。

網站上設有不同入口,其中一個寫着「加入群組」。李悅然點擊該入口,頁面跳轉到一個有着500多人的 Telegram 群組。群組名叫「the man in the high castle」,與一部以二戰為背景、架空歷史的美國小說同名。人們在群組裏討論毒殺貓的藥物混合比例、如何讓貓脫肛,或扯掉腸子,言談中不時夾雜對愛貓人士的嘲諷。

官網的另一個入口名為「視頻站點」,通往存放大量虐貓視頻的暗網。官網附有詳細教程,指導用戶下載進入暗網所需的 Web3 網絡或 Tor 瀏覽器。

依照教程,李悅然花了半小時便進入到暗網,頁面類似於視頻論壇,每條視頻都設有留言區。李悅然看到的「蒸貓」視頻算是熱門,有逾100條留言,有人讚歎「藝術」,有人建議「太小了這隻貓,大點的帶勁」。更多評論則誇讚拍攝者「立意好」。

「這個視頻想傳達,他們蒸貓和我們普通人蒸蝦蒸蟹吃沒有區別。」李悅然說。

恐怖,這是李悅然的第一感受。

愛貓城

通過與李悅然相同的方式,我找到網站的社群入口,頁面跳轉到客服聊天界面。

對方發來要求,入群需要提交30字的虐貓手段說明,作為入群門檻。隨後我被拉入 Telegram 群組,群名叫「愛貓城」。這是一種社群黑話(即暗語),「虐貓」在群組裏被稱作「愛貓」。

類似的虐貓黑話充斥在每天上百條的群信息中:「鍵帽」是「賤貓」的諧音,指不順從、展現出攻擊性的貓;處死貓叫「收殘血」,源自遊戲用語。許多群員喜歡就動物保護或流浪貓話題在網上吵架,把對方被激怒的樣子稱為「哈氣」「應激」,這些詞原用以形容貓在被威脅狀態下的防禦反應。

我用兩個賬號申請入群,被分別拉入不同外圍群組中。近兩年,隨着大陸的虐貓事件頻繁曝光,社群增加了分流與分層的規則。進入外圍群,新人需向客服提交虐貓手段,外圍群會隨機分配成員。在外圍群長期活躍的人可以申請進入中層群。如要進入核心群,需要提交「投名狀」:一個一鏡到底的虐殺貓的視頻。

分享投毒流浪貓的藥物製作,獲取貓的途徑,新的虐貓手法,虐貓視頻或圖片,這些都是外圍群的日常話題。

另一類能引發討論的話題,是對愛貓人士的謾罵和嘲諷。「貓孝子」——群組成員以此稱呼自己的公敵,泛指偏愛或維護貓的人。「我不知道貓孝子的眼裏,貓的地位為什麼可以這麼高,比人的地位還要高。」有人發問。

「貓孝子是貓爹的被征服者,天生自帶鎖鏈,靠跪舔貓爹維持自己下賤的奴才身份。」一個名為 cina official 的人回覆。

另一人附和:「這些年養貓的人越來越多,當皇帝供養真的是腦子進水,貓的智商不懂感恩,還不如時不時愛幾下舒壓,反正命硬死不了,如果死了換一隻新的也沒毛病,反正流浪貓這麼多。」這裏的「愛」同樣是「虐」的意思。

在社群的構想中,「貓孝子」以女性為主。有一些人稱,看虐殺視頻會有生理反應。「有時壓力大,看個貓片比黃片來得有效果。」一個暱稱為 cat lov 的群員說。

「他們就像對色情片一樣評論,會討論怎麼拍更『爽』,或者『貓叫得還不夠』。」在群組內觀察了一個月的李悅然說。

從群組內成員的講述來看,有人身處深圳、上海等大城市,也有人透露自己住在農村。人們的政治言論雜糅着恨國情緒和種族主義,例如將中國稱為有蔑稱意味的「支那」,將歐美人稱為「白皮」,把動物保護判為「白左思想」。不少人認為比起那些講「政治正確」的歐美國家,中國難得的未遭動物保護思想侵蝕。「支那國啥都爛,但唯一好就是政府不算太聖母。」有人說。

群組內有少量大陸以外的成員。去年新來的一位網民說,「台灣這邊所謂的貓奴真的非常過分,」他憤怒斥責,「最討厭台灣的動物保護法,全都在偏袒貓、狗。」他的到來受到群組歡迎,「台灣有動物保護法就別玩了,想玩搬來大陸或者來內地旅遊時玩,」有人提議。

H 一直在外圍群裏活躍,但發言相對溫和,甚至提及自己養貓。H 告訴我,自己並不虐貓,只是出於獵奇心理來到群裏:「在網上看到鍵帽(註:「賤貓」的諧音),沒法虐的心情到這裏來發泄了。」他對「賤貓」的定義是吃完東西不認人、對人哈氣或咬人的貓。在群裏,這類有反抗和攻擊性的貓會激起群憤,虐殺這類貓往往點燃虐殺者和觀衆的興奮。

但養貓的人看虐貓視頻不會難受嗎?「(看到)乖貓難受,但鍵帽就很爽。」H 回答,「就像看社會上好人受苦難受,壞人受到制裁就很爽。」他配上一個吐舌的表情。

人們進入虐貓群的動機不同,這一點上 H 和我的觀察一致。有人出於對愛貓人士的反感:「我不知道貓孝子的眼裏,貓的地位為什麼這麼高,比人的地位還要高」;或對貓這一物種「不懂感恩」的厭棄:「貓明明是被人馴化的動物,但偏偏選擇性智商低下,不懂得給予照顧者回饋及感恩」。一些人僅僅是享受施虐:「太快或者太血腥沒搞頭啊。」

隨着近兩年的虐貓事件曝光量的升高,虐貓社群既吸引來 H 這樣的看客,也引來出於憤怒而潛伏其中的網民。群組後來新增了維持秩序的管理員。曾有反對虐待動物(簡稱:反虐)人士忍不住在群裏大罵,被管理員踢出群。群組內有時也會用來對外「喊話」,或散布真假難辨的消息來激怒反虐人士。去年,一位被曝光的虐貓者遭到網絡譴責時,群裏曾有人揚言要擊殺更多貓來報復愛貓人士。

群組裏禁止陌生成員間私聊。據反虐志願者張海觀察,虐貓群的管理員對潛伏者非常小心,有問題的群員會被標記或直接踢出群。張海成為反虐志願者將近四年。在他看來,虐貓社群吸引到 H 這樣更外圍的受衆,是近兩年的風向變化。

當 H 在群裏偶然提及與我私聊的事後,管理員隨即要求他說出我的賬號名,意識到麻煩的 H 想大事化小,但管理員仍反覆要求H指認。H 當下沒有公開我的暱稱,我將賬號退出了群聊。

娛樂化虐貓

爬梳網絡公開資訊可見,從2024年至今,被曝光在公衆視域的中國虐貓事件已逾十起,虐貓者多數是年輕男性,含多名大學生。

雖然中國在21世紀初就曝光過虐貓事件,但大多時候,虐貓是潛藏着的地下行為。張海認為,變化始於2023年——大陸疫情解封后,伴隨經濟下行、失業率升高和激化的性別矛盾,虐貓現象逐漸浮出水面,甚至爭取到一批受衆,出現效仿趨勢。

「感謝傑克辣條消滅入侵物種」,有人在一個反對愛貓人士的百度貼吧裏留言。這個貼吧從2023年開始活躍,已累積逾7萬名關注者。

與頻發的虐貓事件並存的,是大陸網絡上厭貓情緒的興起。這股厭貓風氣從網絡防火牆外的社群組織,蔓延到牆內的大陸社交平台,形成某種網絡「亞文化」。虐貓社群還發明出一系列娛樂化的厭貓梗和表情包,正以meme形式病毒式地傳播在網絡中。

目前在大陸流行的社交平台,如抖音、小紅書、百度貼吧和Bilibili(B站)等,都有一套在網信辦監管下的審查機制。可以在 Telegram 流傳的血腥視頻,無法在大陸社交平台上傳播,但黑話和梗圖可以。

虐貓黑話正不斷被創造和繁殖:把貓掐到窒息叫「不滅之握」,這個詞原本來自遊戲「英雄聯盟」的角色天賦;貓被車碾壓後抽搐的樣子叫「跳街舞」;抓着貓尾在半空甩貓被稱為「大旋風」;「四驅變兩驅」「霸王龍改造」,指的是失去兩肢的貓;「哈基米」原是日語中「蜂蜜」的諧音,後變成厭貓人士對貓的抽象稱呼,而由此衍生的「哈基美」一詞,則是對愛貓女性的嘲諷性指代。

在 Bilibili、抖音等視頻平台,黑話充斥在一類以「愛貓tv」為前綴的視頻評論區裏。在這個 tag 下,集合了貓受傷、殘疾或死亡等的獵奇視頻,譬如貓從高樓掉落、被車碾壓。其中一些視頻的點擊量甚至高達百萬。

獵奇視頻吸引來一批受衆,他們通常語氣戲謔,將貓抽搐、哈氣的樣子製作成搞笑表情包,以一種「去生命化」和「抽象化」的口吻嘲諷貓,用「底層代碼有問題」形容貓「低智」。

黑話之外還有梗圖。在 Bilibili 的一個視頻中,一隻圓頭的流浪貓因為對人哈氣、撓人,展現出攻擊性而走紅,這隻貓很快被做成嘲諷愛貓人士的表情包。另有人放出擊殺圓頭貓的一萬元懸賞令,這條不知真假的消息在網上流傳。

「玩梗的有很多是未成年、大學生,明顯有低齡化趨勢。」陳玥說。她在陝西讀大學,過去兩年持續救助校園流浪貓,並在網上為反動物虐待發聲。

陳玥從2024年開始關注大陸互聯網上的厭貓趨勢。起因是在去年11月,她看到武漢華中農業大學的殺貓事件,校園內十餘隻流浪貓接連死亡,一隻呈「大」字型的貓屍出現在女生宿舍樓下。學校公示指,一名在校男生對流浪貓投毒,已對該學生處分警告。

陳玥倍感訝異,網絡上有人聲援殺貓者,而反對虐殺的發聲者會被這群人騷擾,「不管你說什麼,他們就甩梗圖挑釁。」當陳玥點開這類玩梗用戶的主頁,發現許多內容是未成年人喜歡的遊戲和動漫。

根據 Bilibili 2023年的報告,主要用戶為1990-2009年出生的人群。這意味着,與虐貓相關的視頻很容易曝露在年輕人和青少年眼前。

長期關注大陸網絡流行文化的桃吐認為,「愛貓tv」的內容是一種標準的「抽象文化」。

在大陸,抽象文化正在成為流行的青年網絡文化,特點是用戲謔、娛樂化甚至有攻擊性的方式來反諷。抽象文化的興起可追溯到2015年前後遊戲主播李贛和孫笑川的走紅,兩人以引戰、與粉絲對罵和造梗吸引到大批男性觀衆。2024年,「抽象」被小紅書評為年度關鍵詞。

媒體人李厚辰在一篇文章中指出,在正常的公共討論被高度壓制的情況下,抽象文化式的溝通方式已成為了年輕一代迴避理性討論爭議話題的方法:「採用一套情緒性挑釁手段,以最快速度將事實與道理的爭辯,劣化為彼此的人身攻擊,以便證明:不可能有真誠的討論。」

「這個群體(抽象文化的使用者)一個蠻重要的特點,就是嘲諷和解構一切的態度,」桃吐認為,他們用這類抽象梗來嘲諷「他們認為是主流的東西」。

「我覺得任何事被解構變成抽象文化後,本身就具有吸引力和很強的傳播性。」觀看「愛貓tv」視頻的網友 F 這樣向我解釋。同時,F將喜歡「愛貓tv」視為是對「主流的愛貓人士」的反抗,「現在網絡上愛貓的聲音變大時,出現虐貓的聲音是理所當然的。」

什麼是「主流的愛貓人士」?F 舉例,2024年中,昆明動物園將兩隻流浪貓放入猴山,被許多網民斥責「虐貓」,後來小動物保護協會接管了流浪貓,並獲得網民籌款近300萬人民幣——在F眼中,這是「對於普通人愛心的詐騙」。

另一位網友 R 經常點贊「愛貓tv」視頻,並將點贊行為稱為「賽博泄憤」,「總不能真找貓虐吧。」R 稱其憤怒源自「僞善的愛貓人士」:她曾經在給流浪貓投餵雞肉時被路人說教,對方指責她的雞肉有調料且沒剔骨,此後她對貓失去了興趣。

「貓本身沒問題,問題最大的是貓背後的那群貓孝子。現在經濟不好了,人的問題都沒解決,就想着貓狗怎麼樣。」R 抱怨道。

披着抽象文化的外衣,虐貓行為通過語言的置換,不僅規避了平台的審查,也消解了虐待行為的嚴肅性、消解了應被認為可怕的事。這在桃吐看來,是「愛貓tv」這類抽象文化的危險之處。

在 Bilibili 上,一個拍攝被車碾壓的流浪貓的視頻,播放量高達近百萬次。視頻中,貓的身體上有明顯的壓痕,貓因受傷急促地喘氣,但彈幕笑聲一片,不斷出現「哈基米」、「燃盡了」(註:「燃盡了」源自日本動漫《明日之丈》中主人公將死時的台詞,後成為大陸網絡抽象梗)。在4000多條留言中,一條熱評寫道,「本來笑不出來的,看表情覺得還有點可憐,看彈幕一直發『燃盡了』......還是蚌埠住(註:「繃不住」的諧音梗,意為忍不住)笑了」。

一些「愛貓tv」的受衆並非虐貓者,有人會在網上曬出家貓,以自證在現實中並不虐貓。日常看「愛貓tv」的網友 F 曾給我發來幾段視頻,畫面中他撫摸着兩隻自己收養的流浪貓。

無孩愛貓女

用抽象文化對虐貓行為進行包裝、傳播,並非僅僅作為某個群體的內部娛樂方式,還是該群體攻擊假想敵的現實實踐。

「貓孝子」、「哈集美」、「弓形蟲上腦」⋯⋯當陳玥在小紅書發布反對虐貓的帖文後,經常收到這樣的私信。另有玩虐貓梗的男性戲稱她為「無孩愛貓女」(Childless Cat Ladies),這個詞源於美國副總統萬斯對民主黨的嘲諷。

在虐貓社群內,也充斥了厭女話語和氛圍。熱愛貓的女性時常被形容為「母狗」「母畜」。有人在群裏抱怨被女朋友的貓吵醒,如果是自己的貓「早就開始『愛』了」。有人回覆「先『愛貓』再愛女友」,有人調侃般建議他對女友用虐貓的電擊棒,有人追問「女朋友有照片嗎」。有人把喜歡貓的男性稱為「龜男」,認定其為和女性發生性關係而假裝喜歡貓。

做校內救助行動的陳玥和反虐志愿者張海都認為,喜歡在網上攻擊他人的恨貓者和「非自願獨身者」(incel)有很大重合,後者為因自認非自願原因無法找到伴侶的男性異性戀群體,因不受異性歡迎而展現出對女性的厭惡。

「有的人恨貓是來源於對女性的恨,」陳玥說,「他們給一些女性身上打上標簽,只要女性喜歡貓,她就是我們的敵人。」陳玥認為,這或許源於貓和女性被認為具有相似特質。

陳玥在微博上刷到一位宣揚「貓是禍害」的博主,他在帖文中把「瘋女人」和貓相聯繫,帖文下有一條認同的評論把「愛貓女」等同於歐洲過去的女巫,「在古代歐洲這種群體就是抱着黑貓的無後老巫婆。史料記載她們最愛做什麼?殘殺兒童,給人下咒做藥引」。

將貓和女人相關聯的做法在歷史上一直存在。在歐洲的中世紀文學裏,邪惡的女性通常會變成貓。歐洲近代早期的獵巫運動中,養貓的獨身女人可能被認為是異端,而被判定為女巫的人會和她的寵物貓一起被處以火刑。

虐貓行為折射出不同群體的社會矛盾,這也讓人聯想起美國歷史學家羅伯特·達恩頓(Robert Darnton)對於法國一起虐貓事件的解讀。在18世紀的法國巴黎,一群印刷工人學徒鬧笑着吊死師母的家養貓,將貓屍體掛在台子上,引來師母尖叫。達恩頓在《屠貓狂歡》中寫道,當時的工人是藉助貓對女人和性的象徵意味,以殺貓來挑釁和羞辱作為資產階級的師母及丈夫;而工人覺得屠殺好笑,是因為他們找到一個法子,可以當面掀翻師傅這個資產階級的桌子。

在桃吐看來,這個歷史事件與當下的情景具有相似性,「(愛貓tv的受衆)除了把貓和女性的並列,也會把貓和資產階級,更確切地說是對於小資產階級女性的並列。」她觀察到「愛貓tv」的評論區中,一些留言稱窮人才不會養貓。桃吐認為這類評論是把對生活的不滿投射到貓和愛貓群體上。

發布救助流浪貓的帖文後,陳玥一開始會和留言區的「反對派」溝通,其中一類人爭論流浪貓的危害,另一類人則只發梗圖挑釁。

桃吐並不認為虐貓梗的受衆如其所說是在「反抗主流」,而是在擺出自己不屑對話的上位者姿態,判斷貓和喜歡貓的女性同樣愚蠢,外部的指責反而可能會增強該社群的內部認同。

類似情況還發生在2022年豐縣鐵鏈女事件,當事人董志民被曝光將生育八孩的妻子用鐵鏈鎖在屋內。事件激起輿論譴責的同時,董志民被一群厭惡女權的男性網民尊稱為「董聖」,由此衍生出一系列梗,如用「拴起來」攻擊立場不同的女性。

梗圖和黑話築起一道拒絕溝通的防禦牆。現在陳玥已經放棄對話,遇到梗圖便刪評、舉報以阻止其擴散,她擔心玩梗很容易擴大影響力,並觀察到很多不明情況的未成年已開始玩梗。

誰在施虐風氣中撈一桶金?

令人擔憂的是,厭貓視頻正在不斷地給平台輸送流量收益。當我在 Bilibili 和抖音上瀏覽了「愛貓tv」的視頻後,推薦內容中出現了更多貓被車撞、落水的視頻,搜索欄中則出現「大旋風」這類虐貓梗的引導搜索。

對於這類視頻的傳播,平台並非沒有限制。抖音的官方規定顯示,平台禁止描述或宣揚虐待、虐殺動物的內容的視頻,處罰規則包括且不限於屏蔽和刪除違規內容、封禁賬號。Bilibili 的社區公約中,「虐殺、虐待動物及展示動物致傷、致殘、致死內容等」被列入「違背公序良俗」的違規分類中,如「情節嚴重」可能被刪除下限、封禁賬號。

但多位反虐志願者表示,他們在 Bilibili 和抖音投訴動物虐待的視頻後,平台並未將其下架。同時,因以「愛貓tv」為典型的厭貓視頻通常不直接展示人為虐待的過程,而是貓「意外」受傷、殘疾的「擦邊」內容,評論區裏有虐貓意味的留言也被包裝成抽象梗,這些都增加了檢舉難度。

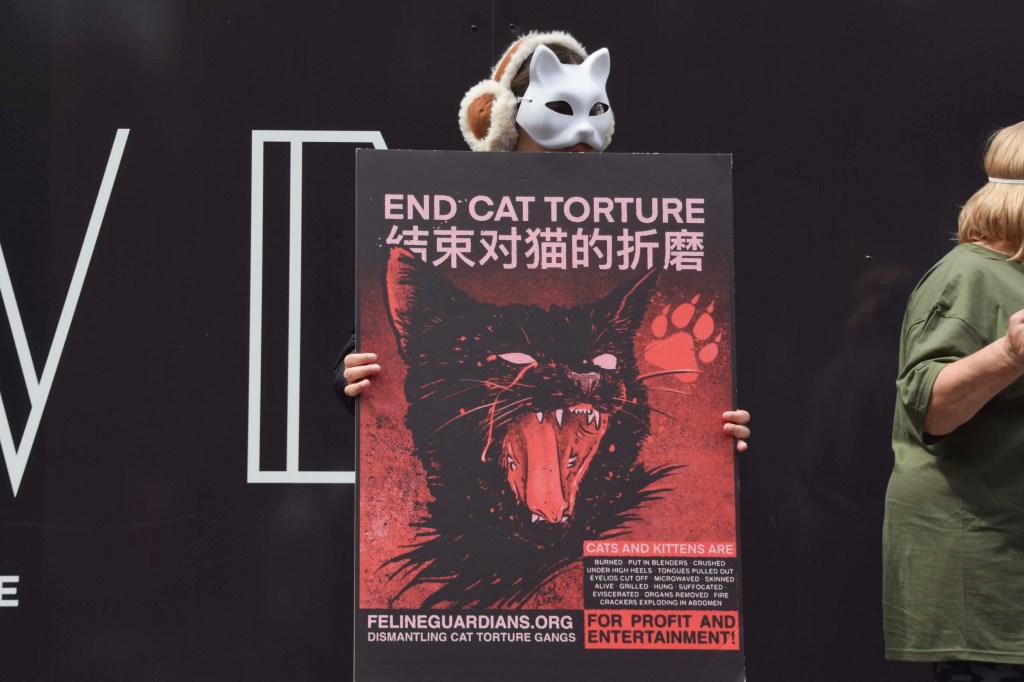

台灣防止虐待動物協會(TSPCA)的執行長姜怡如關注到大陸社媒上虐待動物視頻的泛濫現象。她和團隊曾收到檢舉,一位台灣女生在 Facebook 私密群組中上傳虐殺獼猴的影像。在台灣,散播虐待動物的內容屬違反《動物保護法》。警方訊問時,女生說視頻是從大陸的 Bilibili 下載轉發。姜怡如和團隊在後續調研中發現,在 Bilibili 僅是靈長類猴子的虐待影片便超過一萬條。

事實上,虐待動物影片在社交平台上流傳是全球性的問題。Facebook、TikTok 和Youtube 等海外社交平台亦在這個漩渦中。而虐待內容視頻的高播放量正在為平台帶來收益。2020年,美國一動物福利組織對 Youtube 上的2000多條動物虐待視頻進行估算,若這些視頻盈利,不僅會為創作者們賺取1500萬美元的潛在收入,也會為 YouTube 帶來高達1200萬美元的收益。

台灣防止虐待動物協會和多家動保組織合作,成立了「反對社群媒體虐待動物聯盟」( Social Media Animal Cruelty Coalition ),邀請如 Meta 等科技平台採取更積極的審查措施,但目前 Meta 的處理方式僅是根據民眾檢舉下架視頻。該聯盟也曾嘗試聯繫 Bilibili,目前未有進一步進展。

姜怡如認為,比起被動的檢舉式審查,更好的方式是立法。英國於2023年出台《在線網絡安全法案》,要求科技公司主動刪除非法內容以保護英國用戶,違者會處以鉅額罰款 。姜怡如透露,目前台灣立法委員已有相關提案,在等待委員會審查。同時她也呼籲公衆,「不要去跟這些影片交互、轉發、留言、按贊,因為這就是他們想要的。」

處於明面的社交平台上的虐待視頻尚且難以管制,被網絡技術保護的暗網更難言被監管。虐貓暗網便是倚靠 Web3 技術和 Tor 瀏覽器的特殊性來逃離審查。研究網絡信息安全出身的 Morty 向端傳媒解釋,暗網的特點是無法被追蹤源頭,例如 Tor 的原理是把原來從 A 到 B 的單一連接路徑打散,增加多個匿名中轉站,因而無法溯源;Web3 則是將信息匿名儲存在區塊鏈的所有節點上,難以被全部刪除。

由於不被審查,暗網常被用來流通諸如殺人視頻、軍火或毒品非法交易等內容。事實上,搭建暗網的門檻並不高,Morty 指出設立暗網可藉助公開的工具包,通過家用網絡和電腦便可實現。

在網絡上流通的虐待視頻,除了給平台和個體創造收益,也在為社群引流和培養潛在受眾。在一些「愛貓tv」的視頻下,多次出現「更多『愛貓』視頻可私信」的引流式評論。

而虐貓梗與厭貓視頻的傳播,也使得獵奇厭貓視頻更容易被人接受。在「愛貓城」裏,有人誇讚「愛貓tv」這類視頻為「脫敏神器」。

「這是一種變相的虐殺宣傳,」張海說。

虐貓的男孩

去年,反虐志願者周柯在現實裏見到了一位虐貓者。那是一個13歲男孩,微胖、戴眼鏡,在江蘇某市讀初一。男孩活躍在 Bilibili 和 QQ 群,在社交平台上發了多个虐殺動物的視頻。

志願者僞裝成虐貓同好與他聊天,在男孩發來的語音裏,夾雜着「貓孝子」「大旋風」這類網絡黑話。

男孩還發來一些視頻以炫耀戰績。視頻裏,他抓住一隻流浪貓的尾巴,在半空甩動後將貓反覆砸向地面,地上濺出血跡,鏡頭轉向他的運動鞋,他踢了踢睜着眼睛的貓屍,「這雙鞋沾了不知道多少哈基米的血。」他對觀衆解釋。

當志願者鎖定虐貓男孩的位置後,把他約了出來並報警。周柯做了近八年的反虐行動,這個男孩仍然讓她震怒。

「他非常主動地學習虐殺,而且找意志力薄弱的人跟他一起。」周柯認為,男孩會在虐殺中尋求自我認同感,「他會跟同伴炫耀,比如說今天殺了多少,還把這些虐殺視頻發給他的同學看,有同學看不過去跟他打架。」男孩虐貓的事被學校知道後,被要求寫檢討,檢討書貼在教學樓外的展示板上。這件事曾被他戲謔地告訴臥底志願者。

面對幾個憤怒的成年志願者,男孩顯得異常冷靜。當志願者拍攝時,他立刻拿出手機反拍。前往警局的路上,他與周柯閒聊起手機性能,「他沒有表現出絲毫害怕,好像覺得都是好玩的事情。」周柯回憶。

警察從男孩家裏蒐羅出大量網購和自制的虐貓工具,包括錘子、鉗子、弓箭和藥水等,這些工具用了兩輛警車運走。

周柯和趕來的男孩父母溝通。她發現男孩的父母離異後,雙方都很少照看孩子,父母給的零花錢足夠讓男孩可以購買虐殺工具。「他爸爸說,這個孩子我們也拿他沒辦法,如果法律能制裁的話最好。」周柯說。

男孩知道法律無法處罰他。他對前來的志願者挑釁道:「你讓法律來管我。」最終,警察做完批評教育後,便讓男孩離開。

事情沒有就此結束。不久後,男孩學會了翻牆,他進入了 Telegram 的虐貓群,在群內獲得支持,甚至有人提出給他買虐貓器具。「自古英雄出少年」,群裏有人讚歎。

在傑克辣條事件曝光後的兩年多來,虐貓事件比以往更有能見度。同一時期,大陸關於流浪動物管理的爭議持續發酵,一些人質疑貓狗成為「特權動物」、流浪動物應該被捕殺而非投餵。

一些虐貓者利用流浪貓爭議引流,或將其作為虐殺合理化的依據。但「虐殺」與作為流浪動物管理的「無害化處理」有本質區別,例如澳洲曾因野貓泛濫的生態問題捕殺流浪貓,但同時設有反動物虐待法。

周柯提醒,不要將流浪貓問題看作是虐貓行為的理由,「真的虐殺動物的人,他們完全是享受殘忍的血腥感,還有虐殺的快感。」

讓她擔憂的是,虐貓梗和厭貓視頻的普及,可能會讓更多未成年人開始接觸動物虐殺。去年大陸爆出多起未成年人虐貓事件。9月在江蘇蘇州某小區,一個小學5年級、手持弓弩的男生被曝虐貓;12月成都某鎮出現4名初中生虐貓,拍攝虐貓視頻發到社交群。兩起事件的涉事者皆以批評教育處理。

張海指出,「愛貓城」群組所屬的虐貓社群網站僅僅是大陸虐貓組織的其中之一,因善炒作而知名,還有許多虐待貓和其他動物的中文社群,有的更獵奇血腥,或以虐殺動物盈利。例如,曾有多家大陸媒體報道虐貓視頻的盈利產業,30G的虐貓視頻以10人民幣低價出售。另有動物踩虐(crush fetish)的地下交易,內容多為女性穿高跟鞋踩踏動物,或用身體部位壓迫動物。據一位追蹤踩虐產業的志願者表示,大陸現有多家以動物踩虐盈利的地下團隊,動物類別和踩虐形式接受客戶定製。

「他們只敢對比自己弱的生物下手,」張海說,「當他們面對貓狗、小鳥和其他動物的時候,他其實是那個強權者。」

一些研究者將動物虐待納入反社會行為、人格障礙的討論範疇,指出虐待動物者時常表現出情緒調節失敗、低共情能力的特徵。有一個名為「踢貓效應」的心理效應,指的是人們向下傳導負面情緒的連鎖反應,導致等級鏈條上的最弱者成為受害者。精神病學家 Raj Persaud 以工作場景為例,當處於等級下位的人懼怕向他人表達感受,回家踢貓成了他唯一的發泄出口。

只從個人角度來理解虐待行為,或會簡化問題。美國社會學家 Clifton P. Flynn 強調,動物虐待行為的分析不應侷限在個體主義的心理病理學,這會忽略社會結構性的作用。

Flynn 藉助性別和社會規範視角,指出美國過往的統計數據顯示,男性比女性更易出現動物虐待的行為。一個重要原因是,這種行為會被視為男性氣質的表達,例如年輕男孩會通過虐待動物向他人證明男子氣概。Flynn 進一步指出,動物虐待與對配偶或子女的暴力同源,因而也是識別家庭暴力的早期信號。他呼籲將動物虐待行為納入社工、心理諮詢師等專業人士的暴力干預體系。

尾聲

去年,李悅然進入虐貓群組後,她沒有像許多反虐者那樣指責或舉報,她試圖尋求對話的可能性:「我想要知道虐貓的人是怎麼想的,為什麼要做,能不能不做?」

李悅然秉持中立態度與群主進行了一場對話。她給我看了聊天記錄,不同於虐貓問題上的網絡罵戰,這是一場冷靜的溝通。

群主向李悅然承認,網上的罵戰擴大了社群的受衆,ta將責任歸咎於網上「極端的動物保護和愛貓人士」。「如果你被流浪貓半夜叫春(吵到),去找物業不處理,還被動保惡意騷擾過,那(想法)就是另一個情況了。」ta說,「如果不是一開始某些博主叫囂着把我們這些觀念不同的人清理乾淨,也不會出現愛貓tv梗到處泛濫的情況吧。」

「可是人和人之間是可以溝通的,不是嗎?」李悅然問。

「如果一開始(雙方)是可以溝通的,那麼大部分『愛貓』就只是單純喜歡虐殺的人來進行。」群主認為,大部分「被帶動『愛貓』」的人是因為厭惡部分動物保護人士的偏激。而真正喜歡虐殺猫的人只是針對貓,而非針對人。

「我們的觀念和你不同,對我們來說貓就是一個玩具。」「至少我看到大多數虐殺愛好者對殺貓和踩死螞蟻一樣不會產生同情。」

群主認為虐貓和喜歡貓一樣,是「互不干涉的自由」。將貓視為可以任意處理的「私有物」,這也是虐貓者常見的自衛立場,「被我們捕獲的流浪貓都歸我們個人所有。」

比起憤怒,對話給李悅然帶來的更多是無力。「社會關於道德的公共討論好像最後總是這樣,好像每個人都是很獨立的個體,權利和自由有非常清晰的界限。」

在李悅然看來,網絡上的道德指責無法解決兩方的對立。「當一個虐貓的人高打着這樣的旗號去聲明這是我的自由、權利,去樹立這樣一堵牆的時候,你在牆外面,站在道德制高點上去指責『你不能這麼做』、『貓很可憐』,你說的任何道理只會讓他不斷去加固這個牆。」

李悅然找過幾個群員溝通,有人願意冷靜交流。她約其中一位到咖啡館見面聊,但對方勸她不要再嘗試,讓她過好自己的生活。

對話沒有再繼續。李悅然覺得自己改變不了任何人。「如果從不想再看到貓受苦的角度來看,好像最有效的、最快的方法只能是立法。」

群裏的虐貓視頻仍不斷更新,她不想再看,最終退出了群聊。

編註:「愛貓城」等 Telegram 群組,疑似因被舉報,在今年上半年被關閉,但社群很快建立了新群組。

李悅然、陳玥、陶吐、張海、周柯、H、R、F、Morty為化名

感謝小晝對本文的幫助

若有發現虐待動物的行為,可報警或撥打相關熱線。以下熱線供參考:

香港漁農自然護理署:1823

香港愛護動物協會:2711 1000

台灣農委會動物保護專線:1959 / 0800-231-532

台灣防止虐待動物協會:02-23670317

澳門治安警:2857 3333

没想到这的评论区都有人不反对虐猫

@lostezra 第一点,保护森林是因为生态利益,最终的落脚点不还是人吗

我个人不喜欢虐猫视频,但是我觉得猫毕竟是猫,它不是人,不应该给予过分的关注,法律的出发点是人不是猫,法律保护的是人的权利,不是猫的权利,猫是人的所有物,虐待自己的猫以及无主的流浪猫无可厚非,虐待他人的猫按照损坏他人财物处理即可。只是虐待猫的过程和结果会引起大多数人的不适,所以立法在公共场合禁止虐猫并禁止传播虐猫视频是应该的

@Paprika 关于虐待动物立法,关注很久的话但凡找个ai聊聊呢……以下是chatgpt5对于您评论中逻辑问题的评论:

你这段话其实提出了不少反对“虐待动物入刑”的理由,但逻辑上确实有几个混淆、跳跃和潜在漏洞,主要集中在法理基础、类比推论、定义模糊三个方面。我帮你一点点拆开分析:

---

1. 法理基础的偷换

你一开始设定了前提:

> “法律最根本的依据是个人的权利与义务……动物没法被视为有理性的……所以动物是一般所有物”

这是把“人权/理性”作为法律唯一的基础,但其实现代法律体系并不是只基于“理性的人类”,还有公共利益、社会价值、环境保护等基础。例如环境法保护森林并不是因为森林有理性,而是因为它关系到生态与公共利益。

当你把动物直接归类为“财产”,就自动排除了它可能被独立保护的可能性(即“前提偷换”)。如果法律承认“动物福利”是公共价值的一部分,那它的保护就不需要建立在“理性主体”的权利上。

---

2. 类比的“假等同”

你用了很多反例去推翻“虐猫入刑”:

蒸猫 vs 蒸虾

你假设它们在法律上必须平等对待,但忽略了法律可能根据神经系统复杂度、感知能力、社会共识来区分保护层级。比如,许多国家刑法确实只对高等脊椎动物设保护,而不包括虾和昆虫。

踩蚂蚁 vs 踩猫

同样的问题:神经系统和公众价值判断的差异会使得法律区分对待,类比失效。

采漆树 vs 虐猫

这是跨界类比(植物和动物),但植物的痛觉争议性极高,也不是现行刑法保护对象,所以类比并不能直接否定“虐待动物入刑”的合理性。

这类推论属于错误类比(false analogy):即便存在边界模糊,并不代表无法制定某个范围明确的法律。

---

3. “全或无”式逻辑

> “如果蒸猫要坐牢,那工厂化养殖、吃肉、肥鹅肝也要坐牢,不然就是虚伪”

这是把“保护动物”推到极端:

现实中法律经常分阶段、分领域保护,比如禁止虐待宠物≠立即禁止工业化养殖。

道德立场也可以逐步推进(incrementalism),不必等到全行业都完美一致才开始立法。

用“如果做不到完全一致就不该立法”的逻辑,会导致很多法律都无法制定(比如反家暴法并不会因为社会上还存在其他形式的暴力而被否定)。

---

4. 虐待的定义模糊化

你在反对的过程中,把“虐待”的范围无限扩展:

从极端虐猫视频 → 工厂化养殖 → 食用动物 → 采树漆

当范围扩得过大时,确实会制造“无法界定”的假象,但这是因为扩展标准本身不合理,而不是因为“虐待动物”无法立法。

实际上,法律可以基于意图、方式、目的来限制,比如“无正当理由故意造成动物严重痛苦”,而不包含正常养殖或食用。

---

5. 忽略刑法的多元功能

你把刑法保护对象等同于“人或财产”,但刑法还有:

宣示性功能(传递社会价值观)

预防性功能(震慑潜在行为)

保护公共秩序与情感共识(比如禁止侮辱国旗、亵渎尸体,这些对象本身没有理性或权利,但依然被刑法保护)

虐待动物入刑可能并不是因为动物有“权利”,而是因为社会认为这种行为严重违背人类的伦理与公共秩序。

---

总结

你的论证主要问题:

1. 前提设定过窄 → 把法律只建立在“人权+理性”,排除了公共利益和价值共识的法律基础。

2. 错误类比 → 忽略法律对不同对象的区分标准(神经系统复杂度、社会共识)。

3. 全或无逻辑 → 认为只有全覆盖才公平,忽略渐进式立法的可能性。

4. 定义无限扩张 → 让“虐待”涵盖一切导致不可立法。

5. 忽视刑法宣示与秩序维护功能 → 忽略刑法不一定只保护权利主体本身。

美国著名的连环杀人犯Jefery Dahmer就是从少年的时候开始特别享受虐杀动物。。。成人之后享受杀人

太哲學的不討論了, 包括植物和對拍打害虫之類的話題。首先區分的是食用動物和非食用動物,當然最嚴格的素食主義者則視之一律平等。雖然有些仍有灰色地帶,但大致仍能區分:豬牛羊雞鴨鵝飼養場地社會大眾較易接受,古語有云:君子遠庖廚,大多數人也不太喜歡親眼目堵屠宰動物前將其殺死放血清理內臟的過程,不會因而興奮或放上網吧?甚至退一萬步和動物比較,動物雖然也有玩弄獵物的行為,但大前題牠們殺生為的是果腹求生,而人類一方面可選擇素,另一方面即使食肉也可以不用直接殺生,或有規範化的食用動物,那麼對其他動物不必要的殺生行為,甚至為取樂、謀利而幹的虐殺行為,視之為反社會、違反文明也不為過。我不認識內地社區處理流浪貓狗的做法。但香港和不少地方,在處理浪浪時,很多貓義工如發現她們仍未絕育,他們會主動捕捉她們,帶給動物醫生進行絕育手術,康復後再把他們放回社區,控制牠們的數量,這樣既讓他們繼續在社區生活,也減少對人類生活的影響,這是雙贏的做法。至於棄養,則是另一個問題,相關人士以「領養代替購買」來倡議。

虐待動物,全球皆有,也是人性的惡的一部份!但隨著社會文明的發展,大多數國家先進和文明的國家都已立法去懲治,也有一定阻嚇作用。首先我們不能用古代和現代比較,那樣亳無意思!但貴為文明古國及世界數一數二強國卻沒有相關法律,實在可惜,而且更重大的問題是,中國人口基數大,即使同樣百分比的人口進行虐待動物的行為,中國這類案例便領先全球了!而事實上虐待動物是反社會人格的特徵,甚至加劇了無共情無同理心的行為和思想。一個人私下做不外傳放上網絡傳播是「個別事件」, 但放上網流傳,將之成為梗圖趣味化便把這樣的思想行為合理化如病毒般擴散,從而也加劇了社會不穩定因素,稱之為對動保人士的反彈根本是「偽命題」!實際是懦弱懦夫的行為,虐了5年10年貓狗,覺得虐殺生命開玩笑求快感沒後果,有一天也覺得可以拿人命來開玩笑了......

这么小的孩子都在虐猫,你想想看,如果虐猫虐的没意思开始虐其他东西了呢?太恐怖了。

感谢作者深入详实的取材。虐猫、厌女、抽象文化,虽然表现形式不同,但其后隐藏着同样的文化线索。期待下篇。

其實可以簡單點,我們知道人類不會光合作用,生存就必須食用其它生物,但最少我們可以決定誰有權決定哪隻生物是維生所需,哪隻生物不是。

雖然我可以預見這種Technocratic的想法一定會令大家吃素

我想退一步,把焦点先放在传播虐猫视频造成的影响上。我自己很讨厌虐猫的行为和虐猫的人,讨厌非必要的暴力(也别来硬杠杀蟑螂蟑螂会不会有痛觉算不算虐杀)。但我觉得即便抛弃我的主观感受,自由的边界依然应该在不让他人感到不适不是吗?当然学术上会争论法律作为道德和人性的底线需要提得多高才不会侵犯个人自由,以及很多其他细节,但是每个人都有不被骚扰的自由和权力,而这不是只靠接收者一方能做到的。传播这种东西,和传播其他东西一样,是不是都要考虑考虑会不会给别人带来非常不舒适的感受?从这个角度来说我即便可以“尊重”虐待行为,也不能接受传播行为,更遑论主动传播却嫁祸给另一个群体/意识,我个人认为很幼稚。另外补充,如果有人说不是所有传播/制作者都有意识到虐猫会对别人产生不好的影响,或者杀昆虫怎样,或者被宠物攻击了要防御怎样,那我觉得就是在抬杠了。

F的观点挺有意思的,宏观的视角看待社会问题,爱猫虐猫变成政治行为。

我相信......暴力,嗜虐是人性其中一部分,通過教育和社會規範,暴虐本性得以壓抑下來。

但互聯網的匿名性,暗網的隱蔽性讓人性的陰暗得以顯露出來。

推薦電影:《Salò》(1975)

導演:帕索里尼

今年五月,兩名青少年因在倫敦西部的萊斯里普公園虐待並殺害兩隻幼貓被判刑後,BBC展開了這一項調查。一名17歲的男孩被判入獄12個月,而一名16 歲女孩則被拘留9個月。

資料來源:BBC中文網 (2025年8月5日)

https://www.bbc.com/zhongwen/articles/cvg312krg3vo/trad

@ayahuasca 你怎麼就知道以前就沒有人會虐貓呢?😅

中國的貓沒想到會懷念以前同類只是被殺來吃掉,而不需要被虐待致死吧。

若某人喜欢虐待动物,可以想象出来他在无政府状态会干出甚么事。

@zuoyi 「关于猫,不管是瞬间死掉还是打死,你都让它承受了不必要的痛苦,你可以类比自己被开水烫死和打死,是否痛苦是否“必要”,“是否必要”是对于动物而言不是对于虐待动物的罪犯而言。」

這個解讀顯然是不準確的,比如 香港對待野豬的政策由絕育改為捕殺之後,不論是支持還是反對的,都沒有從法律角度去批評政府這個做法違法的,更多的是從動物福祉的角度去討論這件事。

@zuoyi 其實《防止残酷对待动物条例》中包含的無脊椎動物,是否具有痛覺在科學家之間目前仍是具有爭議,並非是那樣涇渭分明。2021年理工大學博士生一案,最後律政司在被告被拘捕並保釋之後也沒有落案控告。

@zuoyi好回到这个案件,既然我们已经知道案件中这种蜗牛会传播细菌,如果又不愿意弄脏自己的鞋子让它沾染病菌,请问你会怎么做?说不定撒盐是最快的做法。在你举出的关于“弄死猫”的那一部分,如果我又说,既然无论怎么样弄死猫,都是不必要的痛苦;那么无论怎么弄死一头猪,比如立即电死,是否也是一种不必要的痛苦(因为你本来可以让它存活下来的,只不过少了一些口腹之欲对吗?) 哦,坚持所谓反虐待动物的人也如此高傲“'是否必要'是对于动物而言”,如果将“痛苦是否有必要”用到原本就无罪的某个人身上,好像是一种荒诞吧。

@Paprika 荒诞的评论,最受不了这种对于动物和动物保护常识一窍不通还要显得自己很睿智一样的观点。香港的《防止残酷对待动物条例》明确规定了保护对象“包括任何哺乳動物、雀鳥、爬蟲、兩棲動物、魚類或任何其他脊椎動物或無脊椎動物”,哪些生物会痛苦是有科学依据的,并非无法确定,国际通行观点认为脊椎动物都有感知痛苦的能力,而植物等由于无神经元而不具备。对于认为“痛苦”与“是否必要”的界定,你只需要类比到人类自身。关于猫,不管是瞬间死掉还是打死,你都让它承受了不必要的痛苦,你可以类比自己被开水烫死和打死,是否痛苦是否“必要”,“是否必要”是对于动物而言不是对于虐待动物的罪犯而言。同理“撒盐死得更快”也是对于罪犯而言,从你要杀死这只蜗牛开始其实就没什么讨论的必要了。只能说你既毫无生命意识和同理心,又缺乏基本法律知识是个法盲。

比起憤怒,對話給李悅然帶來的更多是無力。「社會關於道德的公共討論好像最後總是這樣,好像每個人都是很獨立的個體,權利和自由有非常清晰的界限。」

不然呢? 總不能在反對大學因“女生出軌”開除而女生時呼籲個人生活與公權力之間的邊界,談到自己關心的議題時就反對吧?(事實上大連理工大學開除學生的爭議討論中,的確有不少人拿過去因為虐貓被開除的男學生案例來支持大連理工的決定。)

@ericchan在我看来这就是个荒唐的闹剧,因为几只蜗牛被抓起来属实离谱。首先,香港强调“不必要的痛苦”,那么,怎么界定“痛苦”与“不必要”?蜗牛会“痛苦”吗,一切会动的都会“痛苦”吗,蜗牛会“痛苦”吗,那不会动的呢?其次,我怎么知道什么叫做“不必要”,如果我认为将猫直接扔到沸腾的水中可以让它瞬间死掉,比打死快,那是否“必要”的呢?此处蜗牛也是一样,如果我认为撒盐更加干净也不会污脏鞋子,为什么不呢。我觉得虐待动物只应该使用“传播血腥暴力信息”来判,没有传播的话为何有罪。

即使是對於對於文中 李悅然 認為的最後立法,似乎沒什麼爭議,但其實也不是沒有反對的聲音:

【反虐待动物法真的该立吗?如此正义为何立不出来?-哔哩哔哩】 https://b23.tv/tHcRIqk

一個經常被拿出來的說的案例就是:2021年,香港理工大學一名內地留學生被指用鹽虐殺蝸牛而被警方拘捕。

而回到哈基米這個梗:

「支持「哈基米」被重新定義者(多為短視頻平台用戶或相關視頻的受眾)認為無需對相關問題過於較真,只要享受「哈基米」梗帶來的情緒價值即可;」

這在反對「哈基米」被重新定義者看來,這種形象又與對女性「無腦,情緒化」的刻板印象結合起來了,成為厭女文化的一部分了。

對於厭女文化,網絡文化,以及虐貓,其中一條串起來的暗線是對於「非理性,情緒化行為」的反感(儘管這種行為與想法本身也很情緒化)。不少人認為,貓作為寵物與人的附屬物,將大量的金錢與資源投放在寵物上是不合理的。並且不少不少愛貓者,特別是愛貓的女性的行為本身也是不合理的,包括大量餵養流浪貓卻不tnr又或是收養,導致流浪貓大量繁殖,導致生態入侵甚至是法律問題(比如去年上海法院判決流浪貓餵飼者需要對其流浪貓導致他人嚴重受傷賠償)。以及女性養貓,但是又棄養的行為。很多人(男性佔比更多)認為這是情緒壓倒理性,衝動且不負責任的行為,又跟文化中對於女性衝動無腦刻板印象相互配合,構成厭女文化。

這一點跟 歐美 韓國等全球右翼 反「白左」民粹主義是一脈相承的。他們都認為「白左」高舉道德大旗,行事情緒化,不符合理性(或者他們更喜歡用的:「常識」)與傳統價值,高舉政治正確的道德大旗,實則是為自己牟利,虛偽又雙標。 在中國,線下比較激烈的衝突體現在有初創企業在社區中投放流浪貓屋,但遭到反對者破壞的爭議,反對者認為這些貓屋的投放並未經過社區居民的決議,威脅鳥類生態等問題。

這篇文章對於貓與網絡文化,厭女文化的描述在面對不斷被二創,結構又重構的文化現象之下描述其實並不準確,不如去 B站 去看看以下兩段影片的歸納統整:

【关于猫的网络文化的一切:猫meme、哈基米、爱猫TV、猫娘、街猫、石矶娘娘、键帽、猫鼠队……丨“猫坐标”详解丨猫的社会争议与文化现象简析-哔哩哔哩】 https://b23.tv/Euqhxde

關於「哈基米」一詞的來源的描述其實並不準確,這裏可以看看 萌娘百科 等梗百科來源的解釋:

前述於2022年11月19日獨家上傳至Bilibili的二創調音作品,因曲風歡快洗腦,在B站以外的短視頻平台被許多視頻濫用為配樂。由於普遍既未諮詢原UP主意見,也未標註源於《賽馬娘》或《CLANNAD》或B站或原UP主,而多被誤認為是「由B站以外的短視頻平台首創,與傳統ACGN無關」。

由於其大多使用於萌寵類短視頻,導致「哈基米」的定義被部分不了解或是懶得去了解原梗的網民鳩佔鵲巢,在一些人口中變成了貓乃至動物、萌娃、可愛物件等萌物的代名詞,甚至被部分主流媒體採用為熊貓視頻的背景音樂[2]以及用在正能量文章中並重新定義[3]、被商家用於產品名稱[4]等等,其中以「哈基米」稱呼貓的現象最為普遍。

圍繞「哈基米」的原意被曲解一事,各方看法皆不相同且至今爭論不斷:

支持「哈基米」被重新定義者(多為短視頻平台用戶或相關視頻的受眾)認為無需對相關問題過於較真,只要享受「哈基米」梗帶來的情緒價值即可;

反對「哈基米」被重新定義者(多為ACGN作品愛好者及日語學習者,尤其是《賽馬娘》粉絲)認為不應刻意將一個詞彙的含義曲解成與原意完全無關的其他意思,這會導致許多人對該詞彙的定義形成錯誤的認知,也會對該梗發源的賽馬娘圈子造成破壞(客觀事實上這兩件事都發生了)。

隨着該詞的濫用,以及許多網民間圍繞「貓」這一人氣極高的物種本就存在爭論乃至相互攻訐的現象,部分抽象文化愛好者也開始頻繁將「哈基米」用作對貓的戲謔性稱呼,用以嘲諷貓或是對喜歡貓及不認同「哈基米=貓」的網民進行釣魚和挑釁,進一步導致該詞的錯誤釋義被擴散,甚至任何有貓的場景都可能有人唐突發送「哈基米」的評論與彈幕,一場指鹿為馬的鬧劇到此徹底變了味。

阅读更多:哈基米(https://zh.moegirl.org.cn/%E5%93%88%E5%9F%BA%E7%B1%B3 )

本文引自萌娘百科(https://zh.moegirl.org.cn ),文字内容默认使用《知识共享 署名-非商业性使用-相同方式共享 3.0 中国大陆》协议。

这也是我比较关注的一个议题。虽然我从来都不虐猫,也不看虐待动物的视频,但自己仍然在想,如果要让“虐待动物”进入刑法,其法理依据是什么?我暂时没想到法理依据,也不支持虐待动物进入刑法。首先,我想法律最根本的依据是个人的权利与义务,而这又深深植根于人的理性;我们是在个人理性的基础上,构建出了法律的约束,来强调权利义务;而动物没法被视为有理性的,在我看来也就是一个一般所有物(保护濒危野生动物在于这是公有财产,需要集体同意),我们没有权利要求别人对其财产该怎么做;发布视频到网上或许可以以“违反公序良俗”以及传播不良信息等进行行政处罚,但是入刑在自己看来显然是荒诞的。同时,如果“蒸猫”需要坐牢,那么“蒸虾”需要吗,你怎么知道虾不会感受到剧烈的疼痛呢;那为什么踩蚂蚁无罪,而踩猫又有罪呢?以及为漆树取漆,漆树流出漆原本是为了保护“伤口”,人持续采走,不也是一种虐待吗?这非常不一致。 最后,如何界定虐待,我们每天都在吃肉,集中营式的动物农场,难道不是虐待吗?为了吃到法国肥鹅肝而蓄意填鹅,不也是虐待吗?边吃农场生产的肉边要求反虐待,这在自己看来无比虚伪。 综上,我反对虐待动物进入刑法。