香港是Cyberpunk大都會,「High-tech Low-life,但原來High-tech是他們,Low-life是我們,我們可能是這星球裡營營役役的奴隸。」

十年前談起陳可樂,想到的是他活躍於香港土地保育運動與性別運動,現在談起陳可樂,想到的大概是奇服異色與非二元性別身份,他的Instagram上除了少數女裝打扮,大部分都是打扮成外星人的形象--

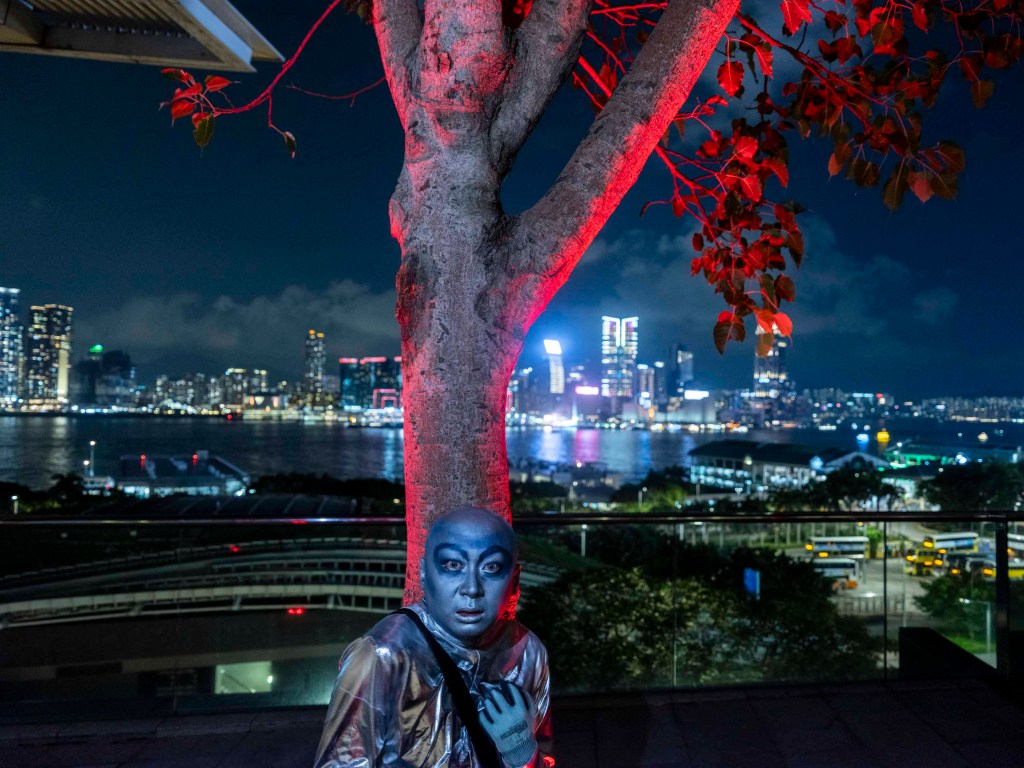

一身銀色反光衣,頭殼光滑圓渾,深藍色上揚斜睥的眼眶,裸露的皮膚全部塗上銀藍色幻光顏料,黑色的隨身斜挎包,一臉妖氣。「外星人」是此刻可樂的身份認同,可樂說只要他能量高的時候就會作外星人打扮,「我跟大廈的垃圾婆聊天時也是這樣穿,樓下保安都習慣了我這形象,也會打扮成外星人去永發茶餐廳吃飯。」

也是這身外星人打扮,出現在今年3月香港的Art Basel Hong Kong上,他在華美人流的藝術展現場構築了一座銀白色的「通往平行宇宙的太空站」,作為他的個展「Where are my people?」可樂在會展現場尋找匿藏在普通人中的「珍珠星人」,「進入太空站的人要做出外星人獨有的打招呼手勢。」。進入太空站則是一齣參與式即興劇場〈唯天之命〉:參與者通過抽取情境卡、提名、投票、抽籤等環節,思考「當流落宇宙的珍珠星人重逢後,我們如何可以一同生活,怎樣去面對我們彼此的差異?」多元宇宙裡,可樂的外星族群珍珠人、普米人,職位如珠農、舵手、技工等一一上演。

「我們每日會分配各人不同工作,討論太空站的去留,例如進入黑洞、去和珍珠星的敵人打仗,還是建立人工星體等讓大家可以永續住下去。投票結果很多時候都不是可預料到的,所以我們面上驚嚇的表情都是真的。」 可樂說,很多人入到Art Basel會場消費不起那些奢侈藝術品,但這個開放的即興劇場可容不同的人享受和進入,觀眾看完都有自己的想法,「我是在Art Basel裡建立我的社群,有些活動參加者是旁邊名店的店姐、協助遊客出入閘的工作人員、其他參展人等等,我希望能在私密的空間與觀眾對談,交流情感,達到一種隔世相逢的效果,從而響應Where are my people的概念。」

而所有這些,可樂稱之為「虛無龐克」(Voidpunk)美學。

「當流落宇宙的珍珠星人重逢後,我們如何可以一同生活,怎樣去面對我們彼此的差異?」

流離失所:人性深處的異星共鳴

這一切的起源在哪裡?

2014年雨傘革命後,有整整兩年,可樂陷於抑鬱狀態,直到2017年在電影院看了法國科幻動作片《星際特工:千星之城》(Valérian et la Cité des mille planètes),電影講述原本與世無爭的珍珠星人,被人類戰火摧毀家園,自此成為星際難民,要透過科技重建他們破碎的星球。

可樂深深被故事打動,如同在大銀幕看到自己失散已久的族人。同年,可樂在香港逸東酒店的EATON HOUSE 駐場行動者計劃中(Activist Residence),決定要建立一個圍繞科技人而組織起來的外星人社群,透過學習科技去重建自己的家園,「我開始通過恆常化外星人妝,來具體展開這個外星人故事,並定義這個社群的起源故事。」

於是可樂開始用難民的心態去生活,是星際難民,也是實際意義上的難民。截至2024年中,在香港合法認證的難民超過一萬五千人,而日常時候,不少難民都會隨身攜帶緊急逃生包,把所有重要的錢財與身份證明緊緊揣在懷內。於是可樂身上的斜肩包也象徵著逃生包,「睡在重慶大廈走廊的,一覺睡醒,會發現連鞋子也被人除下來偷走。」

人有人阿媽、妖有妖阿媽

「很記得當我以前看著維港兩面的煙花時,我覺得這一切都與我無關,這些煙花不是為我而放的。」

2024年5月Eaton House同志驕傲月的開幕電影,正是可樂創作的多媒體演出《汞母紀》。所謂人有人阿媽,妖有妖阿媽,這幾年可樂屢屢在社交媒體上分享他和母親的關係,著力思考讓彼此可以進入彼此生命,從而尋找一種真正的連結或理解。那一次《汞母紀》的演出也正是回溯自己如何成為當下的自己的過程。

「我的成長軌跡就是由原子化的異化變得開始在地的故事。我是中大哲學系畢業,大學時因社會運動而感覺跟社會植根、結連。這之前我就好像一個退底(照片去除背景)的人。我很記得以前看著維港兩面煙花時,覺得這一切都與我無關,這些煙花不是為我而放的。一是源於我家族的移民經驗,二是我成長在一個很疏離的社區——橫洲工業村,裏面除了丁屋村屋,沒有任何社會基建、社會服務,沒有家庭服務,沒有精神健康服務,我想我完全是一個生於社運的人。」

母親的故事之於可樂是一片片的碎片,他或聽過一些關於母親的故事,但母親從不會正面跟他述說,「我要好像偵探抽絲剝繭,了解自己的歷史。」

少年時代,可樂媽媽曾在工廠做印務工作,隨香港工廠北移內地,母親也成為時代結構性失業的受害者之一。她去了商場做清潔工,這是可樂第一次覺得自己和母親是兩個不同星球的人,「我記得中一、二時,去千禧廣場探望媽媽,去到商場後樓梯看到她在整理紙皮和雜物。我第一次有種異樣感,發現我不認識她。從前作為家中的孻仔(小兒子),無論怎樣也覺得無憂無慮的,但那刻我突然明白了自己的家庭背景,明白了自己的無憂無慮是因為母親在負重前行。」後來母親患上思覺失調,時常幻想丈夫外遇,幻想親戚要陷害她,「我爸爸很困擾,但他不知怎麼處理,選擇了逃避去同鄉會打麻將、酗酒、麻醉自己,說到底就是不想處理、不懂而已。」

可樂也逃避。中學時的情緒低谷,他推諉是城市問題,「我住在天水圍(被視為香港較偏遠區域),被稱為『悲情城市』,整天都有學生自殺。」大學時他從家庭逃避到社會運動,逃避到愛慾的世界。

精神病家族的去污名化

「去到一個盡頭,發現身體可以告知我的東西差不多了,我就要通過更多的東西去面對自己,追索我的生命源頭。」

那是2010年,香港社會運動最紛繁多彩的時刻,那陣時我們還不知道這是最後的燦爛,反高鐵運動如火如荼,可樂時常在前線行動,母親只能從電視上看到他,卻又不理解兒子的行動。「我不想多費唇舌跟她解釋,母子間變得很疏離,加上當時我很享受自己海闊天空,急於想打出自己的一片天,有種自我放逐的狀態。」

到了二十多歲,運動的退潮處,他便不斷與人做愛,說是為了去理解自己的愛慾,理解自己的身體可以被使用到什麼程度,「然後去到一個盡頭,發現身體可以告知我的東西差不多了,我就要通過更多的東西去面對自己,追索我的生命源頭,例如一些我不想承認的文化傳統 。」

草蛇灰線,生命的軌跡從來都有跡可尋,只是人往往要到走投無路才開始去思考家庭與自我的關係。直到可樂患上抑鬱症,開始不視母親為他者,而是體會到母與子的生命,其實分享著同樣的經歷,「人有時真的是不見棺材不流眼淚,直至我在自己的傷殘裡見到母親的傷殘,才真正想知道自己是誰。」

病發時醫院問可樂想要在小欖醫院還是青山醫院看精神科,他說:「當然是青山吧,青山這麼馳名。人們時常用『青山走犯』去侮辱其他人,我想克服這些污名。如果我可以擁抱到這個污名,或者對自己來說也是一個跟自己對話的機會。」媽媽思覺失調時也是在青山就醫,到可樂看病時,是母親教他如何前往青山,反過來用自己的經歷安慰他,「我覺得我選擇去青山醫院就醫是勇敢的表現,證明我終於願意去處理自身的困境,」他回過頭來思考當年那個患病的母親,「她會不會很愧疚自己因病不能夠去養家,覺得自己很沒用?」

好好感受抑鬱

「現世正值政治挫敗的時候,不如先治療自己吧,治療自己的同時,其實也是在治療其他事的最好方法。」

不同年代的朋友似乎都有著這樣的故事,與原生家庭的衝突、反叛的成長,回過頭來又與自己和解。可樂是八十後青年,而八十後之前,香港有過火紅年代的熱血青年,往下更有 2019年黃藍家庭兩代對立,可樂常言他對近年港產片《年少日記》和《白日之下》身同感受,這種家庭與自我的關係是老生常談,「《汞母紀》的主題是酷兒家庭(queer family)和傷殘(disability), 用一個超級老土的說法就是人有人阿媽,妖有妖阿媽,我描述的就是一個『妖阿媽』是怎樣的。」

社運青年時常會說個人即政治,卻時常避談個人,只談公共的他者,在運動中尋找苦主、對象、觀眾,然後把自己隱埋在某個位置。可樂曾通過《泵母紀》「第一次將鏡頭180度轉向自己的內心」。而背後是他一路走來,從公共到自我的轉變:

「從前我經常覺得我的生命是一個劇場,要承載很多人的故事。作為一個行動者經常要從公共和普遍性出發,很少想自己,因為『自己』這件事好像很自私自大,但現在我會覺得,某種程度上之前的十年我可能是用社運去做逃避,是我是不願意面對自己的問題,才將我的問題變成所有人的問題。現世正值政治挫敗的時候,不如先治療自己吧,治療自己的同時,其實也是在治療其他事的最好方法。」

有些人會把珍珠星球毀滅的故事當成是2019年的喻隱,但可樂截釘鐵地說他所構建的故事在更早之前就開始,「我常覺得自己是姍姍來遲的,不能去代表一個經歷過二戰,或六七暴動,或大逃港的人,但我深信他們在我的故事都會找到自己的影子。香港經歷過2019年的人會有更強烈的共鳴,這是因為藝術的開放性使然。」關於星球的毀滅而引來的深刻的失落與無能為力,是可樂在他長年憂鬱裡所蒸餾,並且將之與人分享的,但歸根究底跟許多不同的藝術作品一樣,是由個人的經驗中提取了集體的共嗚。可樂的故事不只是一個八十後社運青年的思考與掙扎,也是我們一起生活在這個現世社會裡,對於人生的爬梳和重新的理解。

「我不能去代表一個經歷過二戰、六七暴動或大逃港的人,但我深信他們在我的故事都會找到自己的影子。香港經歷過2019年的人會有更強烈的共鳴,這是因為藝術的開放性使然。」

2017年開始,可樂決定以變裝示人,對自己的實踐畫出一張概念圖--「我就是一個星球被毀的外星人,我要組織一個外星民族,透過學習科技重建星球,學習科技、coding等等,重建星球其實就是一個想像過程,我們想像理想中的社會會是怎樣呢?」香港與許多其他大都會一樣,散發著Cyberpunk的感覺,中環那些琳瑯滿目的甲級寫字大樓上的反光玻璃,假日深夜時空無一人的電車路與巨型天橋,「簡直就是High-tech Low-life,我後來才意覺到,High-tech是他們,Low-life是我們,我們可能是這個星球裡營營役役的奴隸。」

久別重逢:我們就在災難的中間

「我刻意拿走『希望』,『希望』太勵志也太危險了,我們根本未準備好走出來。」

到了現在,我們大概可以說我們曾經想像過的理想社會在此刻無法成真,可樂提出一個尖銳的發問,「若此心安處是吾家,但What if想像中理想的家從來都不存在呢?」若然我們從未到達過自由,從未到達過民主,從何而談捍衛?「我會這樣說,反過另一面來,就是與其想像一個我們從來沒有的東西,那不如就承認我們是沒有,但在我們可以想像一個理想的心靈故鄉,這本身也就是一種對未來的投射。」

人總是迷戀這樣的一種故事的套路:絕處逢生、沙漠開花,可樂現在承認的是--我們就在災難的中間。

「如果理想社會現在是不能夠成真的,我們覺得有很強大的失落感,那我們該用什麼心態去自處呢?我想通過我自己體現一種抑鬱與失落的狀態,我作為一個長年躁鬱症的患者,知道抑鬱是最難被察覺,大家只能在漫長的失能裏自怨自艾,或是走不出一個某一個歷史的時空。我的觀察就是現在很普遍的香港人都有這種狀態,無論是去還是留的香港人,我也不相信吃、買、玩、睡是可以麻痺到的,可能很多人的創傷是深深埋藏著的,如果情感可以被麻痺世上就不需要抑鬱藥了。」

「甚至我是刻意不太樂觀,我本身有拍過一些影片是關於重建星球成功,萬物生長,但近這一年我思考這個題目時,我刻意拿走『希望』,『希望』太勵志也太危險了,我們根本未準備好走出來。因為抑鬱是一種內在的失能與障礙,要從抑鬱裡走出來,首先要與抑鬱的群體或個人共震、同行,所以我認為把抑鬱外化是重要的,這是我的策略。」

「當大家都經歷完自己的創傷與流徙,都仿如隔世。一些朋友本來做記錄片、影像等工作,但已不能再做了。從陰霾、創傷、失語中走不出來的時候,我作為外星人出現,大家有一種久別重逢的感覺。」

說到策略就有分成功與否,可以修正,他在個人行動實踐中不斷評估成效。可樂一身外星人打扮在街上派傳單、坐地鐵,出席朋友的聚會,去聽講座看放映會,「開始時我會想其他人會不會覺得我中二病,但我發現原來這種虛構性的故事,其實能與他人產生共嗚的。」

「當大家都經歷完自己的創傷與自己的流徙,繞了一大圈後都仿如隔世。一些本身志趣是記錄片、影像工作等等的朋友,但已經不能再做了,從陰霾創傷這種失語的狀態走不出來的時候,我作為外星人出現時,大家有一種久別重逢的感覺——咦陳可樂你已經完全不同了,為什麼呢?這時我們就可以談更深入的內心的事情了。」

我的星球毁滅了:重建科技人社群

「我想把公民與科技透過外星人故事,作為寓言,幫我組織這個社群,令它有自己的使命感和身份。故事精髓在於既假亦真:我的星球因他人戰爭壞滅了,但我一直都沒放棄過它,現在我嘗試透過科技維繫這個星球。」

成為外星人的這幾年,可樂發現反而加深了他與現有同伴、朋友的關係,在整座城市經歷劫後餘生後,星際難民的意象讓彼此間多了一重親密感,「以前要很花唇舌去解釋究竟這個行為藝術想表達什麼,想達到什麼目標,別人有很多誤解,例如以為我是街頭藝人或者cosplayer,但近年卻是很容易與人產生一種直接的契合。」

從前可樂在社會運動的前線衝鋒陷陣,出採訪通告、接受訪問,但卻心虛並沒有其他改變社會的技巧,他急於想破局,於是不停嘗試新事物,他搞過天台農場,搞過「油麻地的兩萬種死法」城市凶案導賞團,而科技是他不擅長的領域。

幾年前有關劍橋分析(Cambridge Analytica)的風暴,讓他警覺到原來網絡輿論是可以通過數據公司在後面操縱而變得兩極化,更直接影響社會政治與日常生活,「我不想被人操縱,雖然我不夠改變演算法,但我希望我能大概了解科技是麼一回事,不要將嬰兒連髒水一起倒掉。」他把目光放在香港的開源工程師上, 「既然我所選擇的星球故事就是我要學習科技 ,不如就真的嘗試一下。我讀哲學、文化出身,希望我的存在能填補科技在人文方面的缺失,我和工程師一起辦科技哲學讀書會,想讓科技人能看到如不帶著人文主義的觀點,科技進步可能同時複製了一些現有偏見以及社會不平等。這過程也需要磨合,但我感覺是比起以前純粹跟社運群聚有了多一重的多元性。」

這次可樂想要建立的社群不似從前那樣有現成隱性的群體,或者應該這樣說,這次可樂要從頭打入新的社群,他採用了「守株待兔」的方式,他先摸清有哪間咖啡店有IT人出沒,就經常到那些咖啡室裡喝咖啡,當聽隔壁在說Coding時他坐過去搭訕,再邀請這些工程師一起開辦課程,他甚至試過自薦去一個Web服務的公司做實習,學習如何越洋跟工程師開會溝通。雖然此刻他並沒有成為一個科技人,但至少成為了一個可以與科技人溝通的人,幾年間嘗試過執行創科基金的項目、和科技人員一同設計過法律服務搜尋應用程式「One Lawyer」。

「無論去還是留,香港人現在普遍有難被覺察的抑鬱狀態,我不相信吃、買、玩、睡可以麻痺到,很多人的創傷可能深深埋藏著。若情感能被麻痺,世上就不需抑鬱藥了。」

「我認為開放源碼(open source)這個理念很好,我很想在公民協作上有所貢獻,而香港本身也有開放源碼的社群,我想做的是把公民與科技,透過外星人這個故事作為寓言故事,幫助我組織這個社群,令這社群有一種自己的使命感和身份。」社群中的人不一定都會一同變妝成外星人,但社團裡的成員多多少少都對這個敘事有認同,「故事的精髓在於它既假亦真:我的星球因為其他人的戰爭壞滅了,這件事是敘事,但它同時是真的。我一直都沒有放棄過我的星球,現在我嘗試透過建立科技維繫這個星球。」

虛空龐克:神話與記憶

「屈原有Void Punk的特質,屈原的作品有強調表演唱說色彩,由巫師演繹。就像林夕一般,即使林夕變佚名,人們仍然會唱他的K歌。」

想像下一個深夜,一群科技人與外星人可樂,圍在營火旁邊,還有劇場朋友的外星人形體律動,畫面既擬古又科幻。這兩年可樂推動「虛空龐克」的概念,他在科技哲學讀書組經常借用斯蒂格勒(Bernard Stiegler)《技術與時間》中普羅米修斯的故事,盜取天火的普羅米修斯並非聖人,他是為了補救其弟艾比米修斯在分派潛力(Dunamneis)予沒有成為不朽的生物時,因心不在焉而遺漏了人類的過錯。

「艾比米修斯代表後見之明與忘記,而普羅米修斯代表先見之明與記憶,代表對未來的創造性和預見,他盜取智慧之火,讓人類可以創造工具,從而在技術層面令集體記憶可以跨世代傳承。」大毀滅後,人人都爭奪記憶的話語權,但記憶有時會以藝術形式流傳。正如人類因使用火而進化。相信自己是火神後裔的族群,創造出先秦的楚地文明。其中出現屈原自沉殉國,可樂卻問:「彼時士大夫周遊列國,屈原選擇留守楚國並殉國而死,為何?」屈原〈橘頌〉中寫自己「受命不遷/生南國兮」,就算不為楚頃襄王所用,亦絕不投靠他國,「楚國抵抗的是秦大一統野心,屈原是楚國抗秦的重要人物,他對本土的愛很大,有一種本土主義在其中。」

屈原死後,故事歷經亡楚、焚書坑儒,火燒阿房宮等那麼多次文化浩劫仍然流傳,「屈原有Void Punk的特質,」Void Punk有著強烈的反烏托邦特色,通過藝術與敘事重塑邊緣化群體的非人化經歷,強調孤獨、絕望與社會批判。屈原作品充滿鬼神,時而自比香草蕙蘭,《離騷》更描述他既不容於世亦不願與惡花穢草同流,駕御神龍魂遊穿梭於天地,「我是在這層面與屈原連結,其作品本質是vocal performance,《九歌》帶有強調表演唱說色彩,由巫師演繹。就像林夕一般,即使林夕變成佚名,但人們仍然會唱他的K歌,所以他可以流傳這麼久。」

性別流動與多元:是給所有人的禮物

「我要做的是在一個看似嚴密無縫的地方,劃出一個異域,讓自己棲身其中,我認為這是所有LGBT群體都需要面對的。」

可樂和那些與時相違者站在同一旗幟下,因為他也同樣掙扎於這世界的二元分立,「 I must be ready for a world that is not ready for me」他在《汞母紀》開篇這樣說,「這個世界以性別二元分割,以性別直男為主導,」可樂曾掙扎於自已的性別身份,「我很抗拒做生理性男性(Biological Man),店舖裡的人叫我先生我會覺得很不自在。」

對自己的身份認同,他沒有止息過思考,從努力嘗試成為一個男人到擁抱同志身份,再與跨性別同行,可樂形容他選擇做女性主義者,「當你理解父權主義這麼頑強不息、難以拆解,看似大家過得很好,是因城市底下混了許多被壓迫者。而當你知道真相後,有些人會安於現狀,也有人選擇出走,不再參與這個壓迫的體制。我也離開了這個牢籠,找到一片大草原,自由自在探索自己究竟是什麼,不是什麼。這是因女性主義的先驅踏平了一條性別平等的路,令到我可以更快理解自己經歷的是甚麼,去走很多女人已經走過的路,令到我這一開始以為自己是男人的人,都有一個更多元的選擇。」

雖然可樂時會以女裝示人,但他很清晰表達並非想成為社會定義下的「女人」或「跨性別女性」,穿著女裝也是一種性別策略,「我以前從不覺得自己會站在跨性別旗幟下,以前我是用自由主義角度覺得要扶持弱勢、包容跨性別,」直到他在自己的社群裡遇到恐跨言論,「有些朋友抱怨因政治正確,跨性別人士要求他人用『they』『them』為代名詞,他們就說:『為什麼不是跨性別用死物「它」,應該用「it」』,我聽了很生氣,之後做了很多事去嘗試多元化自己的社群,包括掛彩虹旗在這裡。」自此他在自己社群多以女裝出現,希望令讓隱藏在深櫃的同志能多一些安全感。

「我們之間當然有差異,但我也會為他們、為我們,大家一起去擋箭,去爭取。甚至做直男門檻那麼高,社會有那麼多加諸的期望,其實我們LGBTQ 作為邊緣群體的經驗很值得你們參考。性別的流動與多元是給所有人的禮物。」

可樂問:「你有沒有留意TERF或者是J.K. Rowling很少講transpeople,他們會用什麼字眼呢?就是transactivist,永遠都是transactivist,對他們而言是跨性別行動家要推動他們的主張(agenda)。對於我們這些僅僅存在就會引起爭議的人,每時每刻都要預備為自己辯護,因此我們被迫成為一個行動者。而我要做的是在一個看似嚴密無縫的地方,劃出一個異域讓自己棲身其中,我認為這是所有LGBT群體都需要面對的 。」

就像酷兒(Queer)沿於污名,對於死物「它」這個代名詞,可樂亦嘗試去顛覆其污名化,「 既然我是外星人也可以,那為什麼我不可以是任何性別呢?有時代名詞是小事化大了,名從人願,人家希望你怎樣去解釋它是一種邀請,邀請你來尊重我的意願,有時候搞錯了就是搞錯了,改正就行了。」

因著性別流動而帶來的非二元可能,讓可樂有種性別愉悅感( gender euphoria),「我就好像色盲的人突然間看到世上的各種顏色,社會仍然未完全進步,但是我在社群裡看到改收的可能,這一切不單是通過讀書得到頓悟,而是在社群裏慢慢理解和互相扶持。我現在很享受站在跨性別旗幟下的團結(solidarity),我們之間當然會有差異,但是我也會為他們、為我們,大家一起去擋箭,去爭取。甚至我會覺得,Dear straight people,請來告訴我你們的經歷,讓我們彼此認識,做直男的門檻那麼高,社會有那麼多加諸你們身上的期望,其實我們LGBTQ 作為邊緣群體的經驗很值得你們參考,性別的流動與多元是給所有人的禮物。」

評論區 0