3月27日,OpenAI的ChatGPT大語言模型更新了其4o版本,宣布大幅提升圖像處理能力。隨後,網上出現了一場生成「吉卜力工作室畫風」圖像的熱潮。日本動畫大師宮崎駿主導的吉卜力工作室以堅持手工作畫和理想主義聞名,而新的ChatGPT-4o可以將現實圖片輸出為「吉卜力風格」。這一風潮,也很快引起對「藝術末日」的擔憂,和對動畫產業未來的討論。

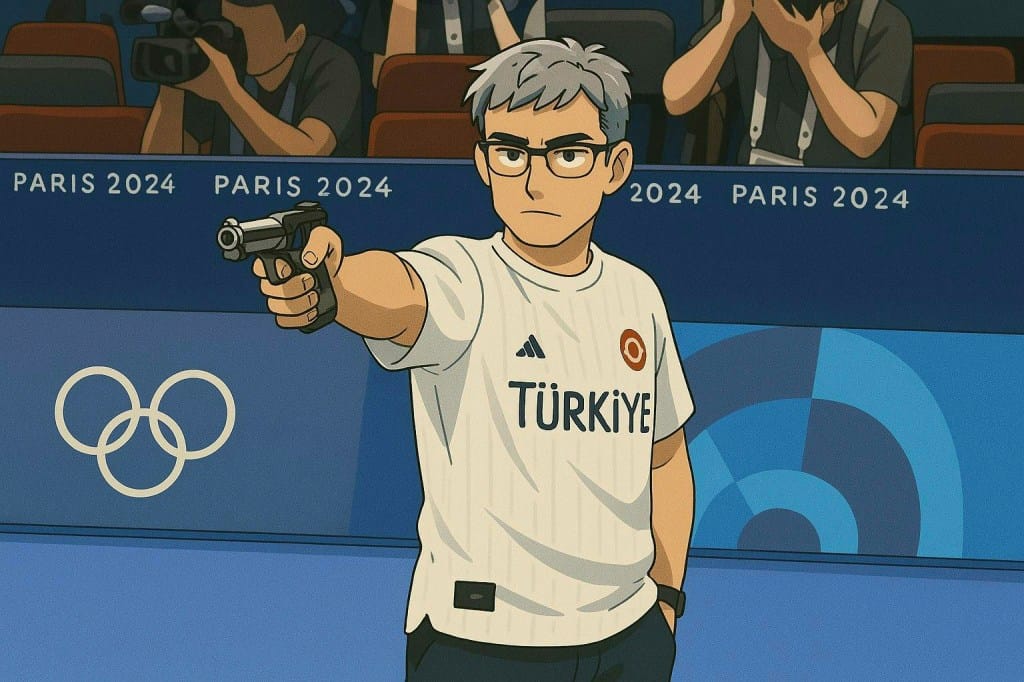

在這場網上熱潮中,人們把各種各樣的新聞和私人相片上載到ChatGPT,輸出「吉卜力風格」的圖像——網絡上流傳著的生成圖像包括吉卜力風格的特朗普遇刺畫面、吉卜力風格的美烏談判現場……各路人士都加入這場「吉卜力化」風潮,甚至特朗普政府也在官方平台發出一張吉卜力風格的「移民局特工逮捕非法移民」宣傳畫。

許多媒體指出,ChatGPT的這一新能力,引發社會對其版權問題的關注。美聯社報導引述相關法律人士指出,在法律上,ChatGPT的這一新功能存在疑點,包括其訓練是否用到了宮崎駿或吉卜力工作室的作品,用這些作品訓練是否需要得到許可,是否得到了授權,以及OpenAI是否應該對吉卜力做出現金補償。

對此,TechCrunch報導中刊出OpenAI 發言人的聲明,ChatGPT 不允許複製「還在世的個別藝術家的風格」,但允許複製「工作室的風格」。

除此之外,象徵着手工動畫最極致堅持的「吉卜力風格」被AI復刻,也令不少人擔憂:AI是否已經將人類帶到了「藝術末日」的邊緣?《福布斯》(富比士)的一篇評論表示,這樣的科技進步會否令藝術「可有可無」。

宮崎駿則早在2017年NHK製作的紀錄片《永不停下的人:宮崎駿》(The Never-Ending Man: Hayao Miyazaki)中公開批評應用AI的趨勢。宮崎駿激烈表達過對AI作畫的反感和批評。他表示,AI象徵着「世界末日要到了」,並指AI技術無法實現自己想要的效果——把手工動畫場景做到極致以展現出對生命的理解。

「藝術末日」的擔憂,也包括認為AI將導致大量動畫從業人員失業。美國動畫工會(TAG)在2024年發布的報告指出,大部分的動畫工作室已經開始使用AI技術,而AI會「嚴重破壞就業機會」——其中,初階職位最有可能被裁撤,像是剛步入職業生涯和以動畫製作糊口的人群會受到最大衝擊。

也有越來越多想成為畫師的民衆在網上留言:我還應該學習動畫製作嗎?

亦有諮詢公司報告預計,未來三年內,包括動畫在內的美國娛樂產業,將有超過20萬個工作崗位受到AI的嚴重影響——還不包括自由職業者。

不過,在擔憂之外,當今的動畫產業中,AI使用已經變得普遍了。

AI首先被大量使用在3D動畫領域,2020年代開始,部分由AI製作乃至全部用AI製作的動畫嘗試不斷變多。而大型的3D動畫製作中使用AI輔助已經成為常態。以2025年至今狂掃中國大陸票房的《哪吒之魔童鬧海》為例,其製作中已大量引入AI,以處理大量的特效動作和關鍵場景。

而在2D動畫領域,一些分析認為,在處理表達情緒深度和複雜的故事情節,調用人物表情、動作方面,AI仍會很難達到人類的水平。同時,「講故事」仍然是動畫的主要吸引力,因此「AI完全代替人類畫師」並不太可能。在越長的2D動畫中,這一差距就會越明顯,因此更可能的模式會是雙方的合作產出。

2023年,Netflix牽頭製作了AI生成背景的商業動畫短片《犬與少年》,以AI製作場景,人類畫師繪製人物。到了2025年,Frontier Works與KaKa Creation合作的日本電視動畫《Twins Hinahima》,其同樣是大幅採用了AI繪製場景,人類畫師處理加工和繪製人物的模式。

一些報導指出,在AI大幅應用前,宮崎駿代表的手工動畫,就已經因為高強度工作而陷入某種後繼無人的境地。此外,工作環境強度高,畫師工資低,容易過勞,也使得行業面臨「畫師荒」。上述《Twins Hinahima》的製作方就表示,加入AI後製作週期縮短了40%,有助於應對行業「後繼無人」的狀況,可以讓動畫師更多聚焦在更有創造力的劇情、動作設計等工作上。

AI製作動畫的水平不斷提高後,傳統的動畫製作模式和工作分工或會受到較大衝擊。一些預測認為,AI技術會使得更小型的、更個人化的工作室成為可能,在行業中創意佔到的比例也會相應提高,因此對動畫產業雖然衝擊巨大,但未嘗不是另一種機遇。

不過,也有分析指出,AI衝擊會結合已有的產業政策,如外包帶來的「血汗工廠」模式、商業模式瓶頸、利潤在行業內分配的不均衡等。有報導指出,在AI衝擊之前,美國動畫行業已經出現了大幅裁員的現象,其原因在於大量工作被外包到其他國家,以及串流媒體平台模式不甚理想、分成不均衡等。

NHK在2024年6月的一篇報導中,描繪了日本動畫行業商業模式的結構性問題:「日本動漫產業每年都能賺取數十億美元的利潤和無數獎項。但螢幕上精美絕倫的作品和創作者在工作一線的生活之間的差距實在是太大了。大多數年輕動畫師的生活條件非常艱苦,他們甚至都買不起吃的。」報導指出,出版商、分銷商、廣告商甚至遊戲公司在利潤鏈條中佔據主導地位。哪怕產品大賣,工作室和畫師也不會拿到更多錢。

「AI引發世界末日」的擔憂,或許仍然要置於動漫產業的商業模式大背景下審視。