回看叱咤一時的邵氏大片廠年代,拍戲等於印銀紙 / 鈔票的商業大片年代,一窩蜂北上開荒的合拍大片年代——歷遍朝代更迭的香港電影王國,曾經發展太快亦太多,難怪對「保存」、「傳承」這些事,似都未曾特別考慮過。要等到產量銳減、小本經營的低預算年代來臨,電影業界才醒悟,時代流徙之中,前人未懂珍惜,往事只能追憶,而太多無價之寶卻已失去。

入行三十多年,生於盛世的美術服裝指導、導演文念中,泰然面對當下整體蕭條憂患,只感慨在為時已晚的拾遺與廉價失真的懷舊之間,儘管失修舊物都值得保存,業界卻已沒本事去救亡。幸而,在轉趨平實、無勝於有的當下,亦有屬於新時代會被考驗的新派美學誕生。

人去未樓空:邵氏片場拾荒/奪寶

身為香港電影美術學會現任會長,屈指一算,還是金像獎最佳美術指導、服裝造型設計五屆得主,文念中卻笑言,自己只是外表風光,今日香港電影市道不景,自《金手指》(2023)、《臨時劫案》(2024)兩部之後,已一年多沒接過新戲。不過,這期間他仍忙個不停,譬如說,過去兩年跟劉天蘭、張西美、蔡慧姸等業界夥伴合作,為美術學會籌辦的展覽——「無中生有——香港電影美術及服裝造型展」——兼任策展、出書和導賞工作。

「很驚訝的是,我們一打開服裝間的房門,就好像《奪寶奇兵》第一集最後一幕,裡面放滿了很多個寶箱。」

去年自春徂秋時節,在香港文化博物館舉辦的「無中生有」展覽,透過系列經典電影角色服裝造型、道具、場景設計、手稿圖紙、工作間再現等,來探視香港電影王國內「美術」與「服裝」這兩個行家專業。文念中形容展覽的誕生有兩大契機。

首先,是2016年Tim Burton全球巡迴展「The World of Tim Burton」(添布頓異想世界)剛好抵港,「Tim Burton的每部電影,人物設定和造型都相當突出,而這個展(添布頓異想世界)就完全是關於電影art direction的展覽,我們看完都嘩一聲,覺得很驚訝,很精彩。」原本美術學會只打算籌備一本作為十年回顧的電影專書,但看展後「開會時有人就說,做一本書之餘,是否其實都可以做展覽呢?」策展小組因而成立,「但那時只有概念,真正要走的路很遠,究竟要找文化博物館,還是更大規模去找西九M+抑或 MOA(香港藝術館)?金錢、人力、物力方面也都是考慮。」

另一個契機也出現了,「有一天我們收到一家建築公司電話,原來他們剛接手去做『邵氏影城』的項目。」所謂邵氏影城,指位於香港清水灣的舊邵氏製片廠,1961 年開幕,曾是全球規模最大的私人製片廠,也被譽為東方荷里活(好萊塢)影城,曾經與之相伴的,是1960年代邵氏電影王國在香港產量極高、盛極一時的蓬勃景象。

惟1980年代打後,電影工業已有劇變,邵氏王朝沒落,片廠停產,業務重心逐步轉到電視製作,俗稱無線電視。邵氏影城繼而大幅修葺改建為清水灣電視城,成為無綫電視的製作總部。直到無綫後來擴建了另兩處影視城,分批遷移之後,舊的邵氏製片廠便人去樓空。此後近二十年,都處於外人止步的廢墟狀態。

由於這裡對香港別具意義,佔地又廣,要保育還是清拆重建一直懸而未決。業權也數度易主,終在2016年轉賣內地房產商,又曾在2021展開部分拆卸工程。文念中補充:「地產商已準備拆了它建豪宅,但跟政府有些交易條件,需在原址做保育工作,可能性之一是留下邵氏影城主要建築,即我們以前在電視劇常見到的用來扮醫院的那幢建築,留做住客會所或小型展覽館,發揮一些策展和傳承功能。」

而建築公司找上美術學會的原因,是他們發現舊樓一處倉庫。雖說20年前原東家已將製作部門盡遷新址,卻未打算處理及接收以前的服裝道具倉庫,整倉庫的時光「遺物」,就這樣原封不動,丟置在廢墟之中。

「找到這件綠色膠衣時,它已變成了灰啞色,硬繃繃的,好像已經死了,摸一下都會粉碎。但拿回來後經過悉心照顧,輕輕幫它抹一下塵,擦一下油,逐漸它又恢復了柔軟度,變回通透的綠色。」

「製片廠所有東西都搬走了,就只剩下服裝間和道具房。要怎樣處理、保存那些寶貴物資呢?」建築公司不懂處理,也不敢判斷是否就可這樣清拆和銷毀,於是約上文念中等「考古專家」到現場評估。文念中憶述,他們一行人走進廢棄多時的邵氏影城,有點像拾荒探險,其實服裝間已日久失修,到處都有漏水、發霉的痕跡。

「但很驚訝的是,當我們一打開服裝間的房門,就好像《奪寶奇兵》第一集最後一幕,裡面放滿了很多個寶箱。」原東家視之棄履,甚至懶得搬走,但對美術學會眾人來說卻是天大的寶藏。「其實它分了三層,每層90多排,就好像圖書館裡的藏書櫃。不過這些鐵櫃是放衣服的,一個衣櫃就掛一件長衫,全部加起來保存了差不多四萬件邵氏戲服,有主角也有群演的。」

「問題是這些衣服保存得非常不好,你可以想像就這樣放在一個沒有冷氣的鐵皮屋,日曬雨淋,有些衫早已霉爛、生蟲,所以才會叫我們去救亡 。」文念中表示,電影資料館早前已派人來「尋寶」,救走一些非常珍貴的戲服作館藏,「古裝片的旗袍之類,但應該不是拿走很多,剩下的總共都還有四萬件。當然,其實很多衣服都只是群演戲服,老實說不漂亮的,譬如有些民眾的唐裝衫褲,心口寫了個勇字的士兵戲服,就算保留起來也沒什麼用。」

不過四萬件戲服,哪怕萬中挑一都會發現很多稀世遺珠,「掛著的衣服全部寫明是什麼戲,什麼演員,譬如有60年代林黛在《花團錦簇》(1963)裡穿過的那件旗袍。」文念中接著說:「但我最記得的是一件藍色古裝衫,寫著『張艾嘉』、『紅樓夢』、『林黛玉』。」邵氏電影於1977年出品、李翰祥執導的《金玉良緣紅樓夢》,便由林青霞和張艾嘉分飾賈寶玉和林黛玉,電影海報上正是一紅一藍的經典造型。40多年前的李翰祥名作,如此珍貴的戲服居然一直垃圾般淹埋在鐵皮屋,文念中感慨:「是很厲害呀,竟然可以讓我看到和摸到這件戲服的真身,我還馬上拍了張照片send給張艾嘉,問她記不記得自己穿過這件衣服?」

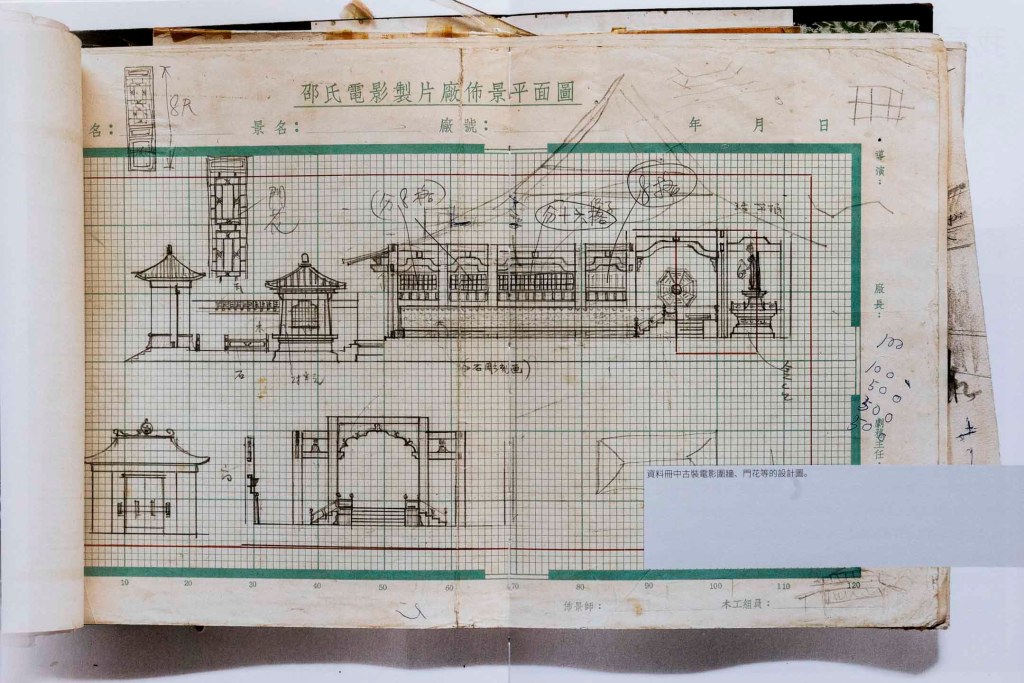

這本施工圖冊卻像一本武林秘笈,從上一代美術指導傳到下一代,且勾勒了邵氏電影王國各種舊貌。「裡面從地下的階磚圖案,圓柱大小,不同窗花種類,都寫明了規格。大家就按圖冊上的數字照單執抓藥,變出很多個不同場景。」

「還有一件綠色透明膠衣,原來就是阿Ann(許鞍華)《傾城之戀》裡,繆騫人穿過的雨衣。戲裡有一處很有趣的對白,是范柳原(周潤發飾)說,你這件雨衣好像一個藥瓶,你是來醫我的藥。到我們在服裝間找到這件綠色膠衣時,它已經變成了灰啞色,而且是硬繃繃的,好像摸一下都會粉碎,已經死了一樣。但拿回來之後,天蘭和一班助手很悉心照顧,輕輕幫它抹一下塵,擦一下油,逐漸它又恢復了柔軟度,變回通透的綠色。」

難得救活一件衫,這件死而復生的《傾城之戀》雨衣其後也成為「無中生有」展覽裡一件重要展品,可惜類似的成功例子不多。文念中坦言:「我們只是一個學會,不過是剛好COVID疫情期間大家沒工開,於是一起開會想辦個展覽而已,真的沒本事去談什麼救亡。幸好最後都沒有全部扔掉,我們一直都有跟他們保持聯絡,特別是天蘭。後來他們將衣服搬到一個安全的地方,相對來說起碼有冷氣,不用日曬雨淋。」

除了服裝間裡林林總總的經典戲服,文念中在道具房還有另一件意外收穫,「就是找到一本施工圖冊,而且是陳景森的真跡。」追溯到邵氏影業稱霸的年代,佈景師陳其銳、陳景森父子曾是李翰祥、楚原等名導的御用班底。其中,陳景森自小隨父親在邵氏片場擔任佈景及美術設計,從《七十二家房客》狹小空間的劇場式佈景,到《傾國傾城》重建出金碧宏偉的紫禁城,皆出自其手。但在片廠制年代,再經典的電影場景也是拍完就會拆走,這本邵氏施工圖冊卻像一本武林秘笈,從上一代美術指導傳到下一代手中,並且勾勒了邵氏電影王國的各種舊貌。

「裡面紀錄了很多不同場景的詳細資料,譬如廟宇、皇宮、亭台樓閣、大閘等等,這是以前邵氏片廠制的一個做法,從地下的階磚圖案,圓柱大小,不同窗花種類,都在圖冊裡寫明了規格。然後大家就按圖冊上的數字照單執(抓)藥,變出很多個不同場景,例如三廠要搭一間什麼廟,就拿哪一張圖去修改一點。」文念中笑著說:「所以這本 200 多頁的施工圖冊,是很珍貴的。」

美醜皆是功夫

「美術指導去想一部戲的場景或服裝,很多時候都需要畫很多畫。現在新人入行都用電腦來畫的了,但在我們那個年代,有時人家請不請你,就是先叫你畫兩筆東西來看看。」

施工圖冊被美術學會珍而重之保存下來,去年於「無中生有」展覽對外公開了一部分,「怕大家揭(翻閱)得多會損毀,所以我們拍下其中90多頁,掃瞄了一個數碼版本讓觀眾欣賞。」文念中一邊翻看剛剛出版的圖書《無中生有——香港電影美術及服裝造型展全紀錄》,一邊憶述籌備展覽的過程。

「展覽入口,是我的設計。我想好像打開一本畫冊,一進入門口就有很多畫作貼在裡面。例如這幅就是《功夫》,這個機械人是《星際鈍胎》,這是《白髮魔女傳》的張國榮,還有《蜀山》、《倩女幽魂》⋯⋯」為期四個月的展覽,除展出大量電影戲服及道具,還集合了60多位各代香港美術指導的設計手稿,放在展場入口,文念中心裡,那也正好是歷代美術指導入行的開端:

「因為我們美術指導很多時候去想一部戲的場景或服裝,都需要畫很多畫。現在新人入行可能不用懂畫圖了,因為每個人都用電腦來畫的了,但是在我們那個年代,有時候人家請不請你,就是先叫你畫兩筆東西來看看。」

「人們經常以為我們做美術指導的,一定喜歡逛街買『靚嘢』(漂亮東西)。但《智齒》的美指用另一種眼光和審美,將很噁心、很垃圾的放在一起,大家來看時卻都會說,嘩,很美呀!」

雖說來自邵氏影城的舊戲服是契機之一,但「無中生有」顯然不想只是一個邵氏懷舊展。展覽背後也側寫了不少業界傳奇故事。其中一個殿堂級人物,就是曾為張藝謀電影《英雄》和《十年埋伏》設計戲服的和田惠美。文念中解釋:「和田惠美前兩年過了身,家人不想保留她生前做過的戲服,將其轉交給安樂電影公司。安樂知道我們剛好要辦展覽,便借了幾件來。」這也包括《英雄》裡梁朝偉穿過的那件以四種不同藍色布料縫製而成的古裝長衫。

此外,還有張曼玉於《阮玲玉》中所穿、出自美術指導朴若木之手的印花旗袍;奚仲文為《滿城盡帶黃金甲》設計,兩套金片、金珠、金線均由人手釘製而成的帝后朝服;林青霞扮演東方不敗時戴過的那頂帽⋯⋯文念中形容,展出的每件戲服和道具,都是拍攝曾用過的真品。「第一,你未必復刻到;第二,復刻就沒什麼意思了。我們唯一的準則就是不想去做『假嘢』(假東西),找到多少就多少,找不到寧願就不要了。」

但對於策展及出版計劃,美術學會還有另一個重要目標,「不要只說舊電影,也不要只有古裝片,或是一些以前我們覺得很好的戲。」因此,除了著名美指舊作,也搜羅了大量新人作品。「例如近年電影《炸彈專家》《殭屍》《神探大戰》,甚至到去年的《毒舌大狀》。我們不斷提醒自己,不要只顧著老前輩,也要有新東西,想盡量多些年輕、新人的作品。所以展覽的結尾,特意復刻了《智齒》的佈景。」

由鄭保瑞執導,麥國強、王慧茵擔任美術指導的《智齒》(2021),將香港觀塘一區改造成一處滿佈垃圾的末日廢墟——事實上,電影場景在《智齒》上映時,已隨觀塘大型重建計劃不復存在,因此別有時代意義。麥國強、王慧茵亦憑此贏得2021金像獎最佳美術。文念中進一步指出,以《智齒》這令人印象深刻的場景作為電影美術展的「尾巴」,「意念也挺好」。

「人們經常以為我們這些做美術指導的人,一定喜歡逛街買『靚嘢』(漂亮東西)。但《智齒》的美術指導偏偏是deal with別人覺得很不美的、臭的、不想要的東西。他們會用另一種眼光和審美,將這些很噁心、很垃圾的東西放在一起,而令大家來看時都會說,嘩,很美呀!」

「美術都是一種對白,只不過不是用演員嘴巴說出來的對白,而是觀眾用眼看到的、一種視覺對白。你是用你的設計、資料搜集與個人的審美眼光,去幫忙講故事。」

「這是一個很好的示範,美指不只是deal with一些『靚嘢』,你怎樣拿著一些垃圾去講故事呢?這就是我們美指的功能或工作。」他認為,美術指導稱謂本身,影響了大家對「美」的想像:「但美不美,應該要基於劇本。美術都是一種對白,只不過不是用演員嘴巴說出來的對白,而是觀眾用眼看到的、一種視覺對白。你是用你的設計,你的資料搜集,也當然包括你個人的審美眼光去幫忙講故事。用一些視覺元素告訴觀眾更多訊息。當觀眾看到場景,就知道這個人的身世,或者看到角色穿的衣服,就知道他的性格。」

「但究竟那個角色的性格是很想突出,還是原來要收斂一點、寫實一點?」文念中想了片刻,舉例道:「譬如《嚦咕嚦咕新年財》是喜劇,就算是一個普通人,你都可以誇張些;但譬如《忘不了》的小巴司機,你又不需要他顯得跟其他人很不同,他就真是普普通通一個小巴司機。」

「問題是,怎樣可以既普普通通而又有一些不同呢?」他續道:「例如我之前做《臨時劫案》,林家棟演一個的士司機,然而的士司機都有一百種,有像我這樣穿的,有像你這樣穿polo shirt 的,穿漁夫背心的就更常見了,要怎樣令他們突出一些呢?我自己覺得,就是你最好不要做一些每個人第一時間都會想到的事。就算《臨時劫案》裡林家棟就是一個穿漁夫背心的司機,但我會想看到再多一些,要這個人跟其他人有點不同,而很多時候就是取決於一些小東西。」

「要在小細節加一些令角色更有特色的,不需第一眼就太突出,但是所有這些加起來,人物就很真實,但他又有一點點不同,很有個性。」

文念中接著解釋:「譬如說,雖然很多現成的的士司機都是穿漁夫背心,但很少人穿一件漁夫背心裡面是配搭紅色衣服的,所以我會撞一撞色,又例如他留長頭髮加了個頭箍,會戴泰國佛鏈。至於郭富城飾演的悍匪,是穿一件運動背心,配一件看似不相襯的西裝外套,都是我自己對這個角色的理解,運動背心交代了他以前是摔角手,西裝外套是暗示他這個人其實很想尊重自己在做的事,覺得做賊或是悍匪都要做到最專業。所以,他就會穿一套體體面面的西裝來打劫。」

「我們去Joyce買了件一兩萬港幣的Paul Smith西裝,回來後拆鈕、拆袋,又拿去沙洗,將它變回一塊布,然後拿那塊布再去做古裝,其實就只是要Paul Smith的pattern,那些線很colorful,織法很複雜,質感很漂亮。」

美之.廟街.阿曼尼

「你們以為真的有什麼特別地方?」文念中聞言一笑,經常都會被人問到「這些戲服是在哪找來的」之類的問題,答案卻總是沒什麼驚喜:「家棟那件漁夫背心好像是在美之買的,阿王(郭富城)那件西裝,我真是去廟街找回來而已。」

美之。香港著名古著、二手衣服散貨店,其貨源一直是個謎,甚至衍伸了大量都市傳說。他笑著說:「是呀,有時要切合那些角色,都是買現成的平價衣物。我也經常會去美之進貨,跟大家差不多,都是去一些平民買衣服的地方。」

「但有時候,有些戲服可能是來自很昂貴的衣服,買回來後我們會加很多手腳,特意造舊、染色、沙洗。」他憶述,以前入行時,拍戲預算比較充裕,服裝造型上比起現在有多一些任性、奢侈的創作空間:「最離譜的一次是《傷城》,金城武在戲裡面是做警察的,那時候有Armani(阿曼尼)贊助服裝,每套衣服都很漂亮,還記得一件皮衣是要幾萬元。但一個普通警察沒理由就這樣穿幾萬元上身那麼光鮮,於是我把那件皮衣拿去沙洗,一直洗洗洗洗洗到爛掉,洗到很殘很舊,出來的效果比較好看和可信一點,但還回給贊助商的時候被人家罵到飛起囉。」

「也試過明明是做古裝片,但其實是去Joyce買了一件很貴的衣服,萬多二萬元(一兩萬港幣)的Paul Smith西裝,買回來之後就拆鈕、拆袋,然後又是拿去沙洗,將它變回一塊布,然後拿那塊布再去做古裝,其實就只是要Paul Smith的那個pattern,因為它的那些線很colorful而且它的織法很複雜,質感很漂亮,那你就⋯⋯既然買不到那樣的布料,唯有把它們拆開來用。」文念中解釋道:「以前拍戲是常有這種情況,有時候一些很特別的details或者一些很漂亮質感的布,往往真是貴牌子才做到,你真的未必可以在深水埗、廟街或者一些出口店找到。」

「但是今時今日就比較少,因為現在很多戲預算不多,譬如剛才說的一些很低成本或很平民的戲,就不可以玩很多deconstruction的東西,我們都是回去一些平民大眾的地方買衫。」他承認,近年不少本地電影都屬low budget製作,幕後團體需要「睇餸食飯」(量入為出),不可能再把名牌衣服做舊玩爛:「當然這些條件會限制了很多實行上、執行上的可能性,但也是相對的,當你低預算時,對創作上的要求又變得沒有那麼多天馬行空。所以你見這幾年很多首部劇情片,或者這些相對低成本的戲,都是偏寫實、平實方向。」

「你不能放一些很嘩眾取寵的進去,需要拿走很多不適合的東西,令它看起來剛剛好。你不可以說,我看不到有很強烈的視覺風格,就是沒有風格,它令你覺得很舒服,不著痕跡的平實也是一種風格。」

不過,文念中認為,平實亦有平實的好處,以及難處:「因為平實是我們的另一個習作。」稍頓,他繼續解釋:「有些人會說,平實便看不到有什麼特別,我說不是,它是有在場景裡面拿走了很多東西,比如燈的擺放、光源的方向,其實美術指導是花了很多功夫,令它看起來很舒服,很『寫實』。我們不是永遠都做加法,有時我們也要去學怎麼做減法,尤其你不能夠放一些很嘩眾取寵的東西進去,那你可能就需要拿走很多不適合的東西,令它看起來覺得剛剛好,這也是一個很難的功課。」

「你不可以說,我看不到有那些很強烈的視覺風格,就是沒有風格,我覺得它令到你覺得很舒服,這種不著痕跡的平實也是一種風格。」他說。

劣質復刻重災區?

在捉襟見肘的年代做本地電影,慳錢是優先考慮,平實之美得來不易,也不容易討好觀眾。反之,另一種坊間隨處可見,打著模仿、致敬香港電影為旗號的懷舊之美,卻愈見廉宜易得。網紅年代,打卡風氣盛行,應運而生的各種懷舊冰室、餐廳,及電影主題展覽更是大行其道。

文念中卻形容,可能現在大家都習慣了輕易地將所有事物複製,而且有了電商、有了網購,所有東西都不費吹灰按鍵買到,甚至有人直接送上門:「人人都以為很容易就可以復刻到那種年代,或者那種香港電影的質感,我覺得不是那麼簡單的。」他想了一下,提起這種劣質復刻的重災區——他曾經有份參與其中的王家衛經典電影。「你知不知道自從《花樣年華》之後,即是這20年之間,其實都不斷有人打電話問我,到底戲裡那些牆紙是在哪裡買,那些旗袍的布料是在哪裡找,那些燈在哪裡有,好像你只要告訴他一間店舖,他就可以買得齊一部戲、或者一個場景的所有東西。但他不知道我們那時候去了多少地方,找了多久?我怎可能三言兩語就告訴你?」

他笑言,那還是一個沒有智能手機的56K撥號上網年代,「連laser print都沒有,有人問我電影裡用的那些牆紙是在哪裡買,那些牆紙是全部自己做的,是一張紙疊一張紙慢慢疊出來,你也知道香港有多潮濕,有時牆紙皺了,我們還要拿燙斗去燙,燙不到就撕掉再黏。」

「你知不知《花樣年華》之後的20年,不斷有人打電話問我,到底戲裡那些牆紙是在哪買,旗袍布料、那些燈在哪有。但他不知道我們那時去了多少地方,找了多久?我怎可能三言兩語就告訴你?」

「其實所有衣服和道具都是用雙腳、雙手找回來、買回來,而我們之所以選擇這些pattern全部是有原因的,甚至考究過真正的50年代,在什麼地方出現過⋯⋯」他忽然說:「所以我後來有一段時間就是,既然人人都問哪裡買到那些牆紙,哪裡有那些花布,有一段時間我自己做的電影就全部不用pattern,我故意要避開那些東西,可能只是用一些牆身剝落的質感,或者淨色。人人都做這些懷舊圖案的時候,我偏偏就不做。」

「純粹拿它來做一個背景,或者只是覺得它美就拿來用,就是沒有什麼意思的。」文念中續道:「很老實說,我看到現在很多所謂復刻都是只有形式,但它沒有神髓。就以牆紙來說,可能是花紋的線條或者大小,可能是顏色的配對,都總是覺得差了一點。好像是像,但不是。」

懷舊風潮背後,當然藏著一種電影美學今非昔比的論調。或者今日香港電影回歸平實,再沒有資源做到從前那種精緻及講究,「但我不敢說以前的電影美術做得比較好,或者現在的電影就不夠好。」文念中答道:「譬如《九龍城寨之圍城》就很好。《智齒》更是很有想法,它的art direction很出色,以前的香港電影是不會拍到這種世界觀的。所以現在已經多了一些我們以前做不到的,例如電腦特效就可以後期做到很多我們以前只能想像的東西。」

惟他明白,整個電影業環境都不好,不只香港,放眼世界也是,觀眾的消費心態、審美觀也有不同。「現在,觀眾不易入場看一些他們覺得沒所謂、在家裡用電腦看都可以的戲,你再做一些沒營養的戲,觀眾只會覺得『我看又行,不看或上網看也行』。但這個環境也正正可以讓投資者或創作人,真正好好思考,若要做好一部讓觀眾想入場去感受的戲,會是一部什麼樣的戲。」

「時代一定會轉變,同時也會進步。所以現在節奏慢下來,反而是一個時機,讓大家有空間去用心做好一部戲。不用多,一年有一部《九龍城寨》都不錯。」

「有兩部就最好啦。」他說。

評論區 0