去年香港電影平淡,今年香港電影金像獎也沒什麼驚喜:各大獎都沒有什麼可爭議的,「最佳女主角」由毛舜筠拿固然沒異議,若《相愛相親》的張艾嘉拿的話也是預料之中;「最佳男主角」古天樂呼聲最高,拿獎很合理;「最佳女配角」、「最佳男配角」也是熱門當選;「最佳編劇」、「最佳導演」和「最佳電影」也是,不論是《明月幾時有》拿還是《相愛相親》拿,同樣不會叫人意外。

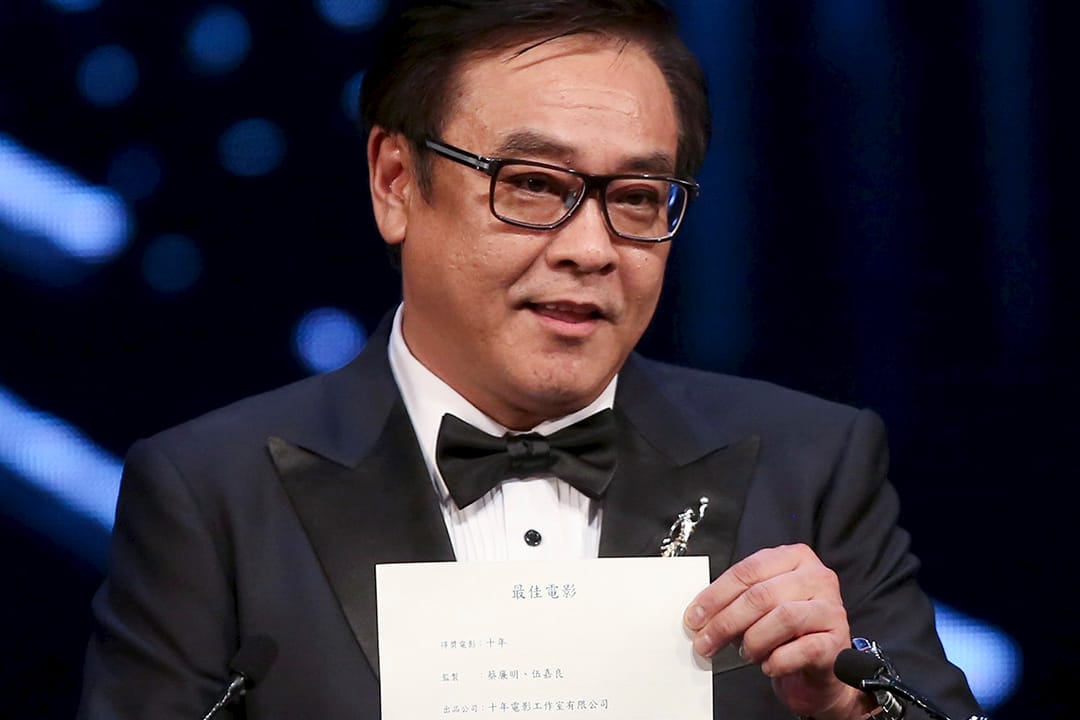

叫人驚喜的,倒是由六位新浪潮導演一同頒「最佳電影」獎。頒獎前的影片介紹,道出了他們新浪潮時期的代表作,包括唐基明的《殺出西營盤》(1982)、余允抗的《山狗》(1980)、章國明《點指兵兵》(1979)、嚴浩的《夜車》(1980)、徐克的《蝶變》(1979)和許鞍華的《瘋劫》(1979)。可惜未有請來1982年第一屆香港金像獎最佳電影《父子情》得主方育平,若是請來了,就更見大會主題「青春常駐」中啟後的意味。

徐克頒獎時說,他會全力支持香港的「新新浪潮」。不論他有多少真心,但當我們看到「最佳電影」的名單時,頓覺奬項無論頒到哪部電影,都既不會見他所說的「新新浪潮」,也不會看到「啟後」的意味:《拆彈專家》(邱禮濤導演)、《追龍》(王晶導演) 、《殺破狼.貪狼》 (葉偉信導演)都是香港慣有的類型,未見突破;《相愛相親》(張艾嘉導演)和《明月幾時有》(許鞍華導演)則是文藝類型,都是由已經參與香港電影三十年的導演執導,如何能有「啟後」的意義呢?雖然徐克口中說的像是交棒,但最後卻還是頒回三十年前新浪潮的主將手上,怎會不叫場面冰冷尷尬呢?