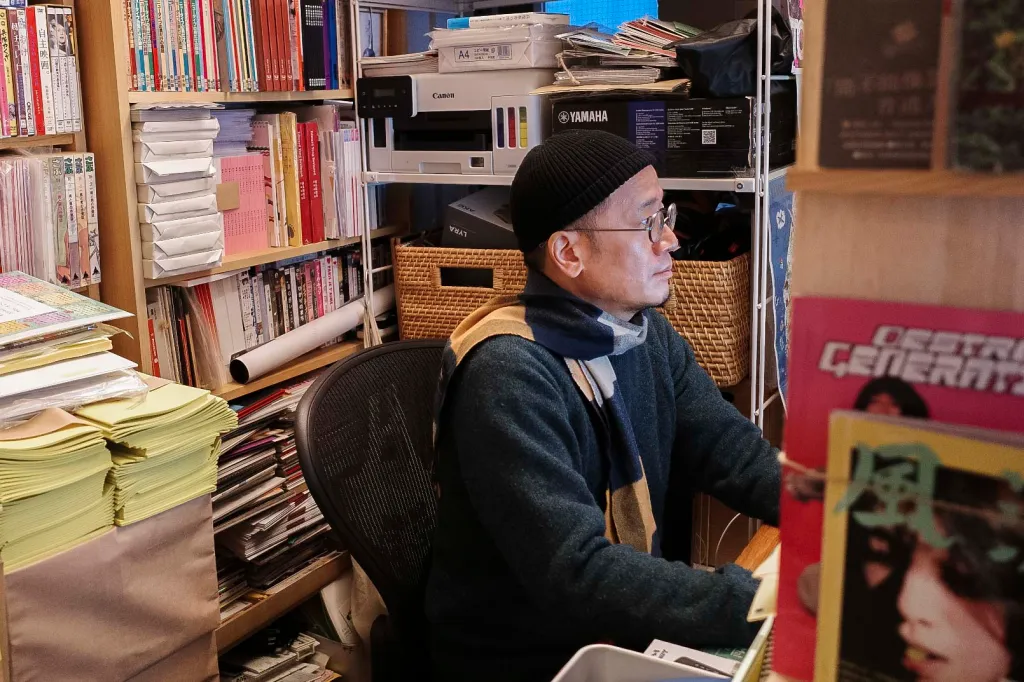

從東中野站月台下車,不似新宿和大久保的喧囂,這裏像閑靜的鄰居。數分鐘後,便能轉上另一個「月台」——以酷兒為主題的獨立書店 platform3。

位於商廈四樓,書店門前有大幅電影和漫畫海報,矮小儲物架放滿各種活動宣傳單張和免費小誌。在拉開紅色大門前,如同鮮明地宣告裏面藏有更多藝文意趣。從當眼處的書桌及主題展覽,自然知道店內主要販售關於酷兒與性別議題的書籍、雜誌,小誌(zine)和繪本等,不僅限於日本,還來自亞洲其他地區。這間書店,讓日本的酷兒出版空間,得以展開一道跨地域文化的風景線。

「但最初的起點其實並不是書店。」platform3店主之一潟見說。

由獨立出版到獨立書店

書店在二〇二四年八月開張,在此之前,分別是兩個獨立出版單位:潟見的loneliness books,以及由ともまつりか和丹澤弘行主理的(TT)press。據他們的說法,一切都是自然開展。

潟見活躍於東京的酷兒社群,每年四月舉行的「TokyoPride」LGBTQ+遊行,都不缺其身影。原是設計師的他,不但製作zine,也與亞洲的創作者交流,多年來特別收集了不少亞洲地區與酷兒相關的出版物。直到二〇一九年,他決定開設一個攤位,讓日本讀者能夠接觸到這些作品,遂成了書店的雛形。

所謂書攤,其實是潟見在自己的公寓裏闢出空間,以周末預約制形式開放給讀者。雖然吸引不少讀者,潟見始終感到,這種經營模式有不少限制,無法真正「讓人們聚集起來」。

「『聚集』(集まる)是關鍵詞。我想創造一個使人聚集的場所。」潟見說,尤其疫情結束後,人們重新聚集並交流的機會變得更加重要。

實體空間能開展與他人聚集與碰撞的可能,即使是這樣的公寓小書店,也讓潟見遇上了ともまつりか和丹澤弘行,成為他們首本zine的受訪者。後來一起到參加韓國zine設計工作坊,談得投契,更成為書店合伙人,在東中野開闢了這樣一個讓人相聚的platform。

能夠和這本書成為朋友的直覺

環顧書店,這邊書架上,齊集了去年諾貝爾文學奬得主韓江的作品;另一欄是日語版的緬甸詩歌和散文合集,旁邊放着回顧日本墮胎歷史的訪談錄。酷兒題材以外,其他純文學及流行小說,社會議題也不缺席。而且,不侷限於日文書,亦有中文、韓文等不同語言的版本,像中英雙語的《緬甸,最後一搏》,由法國漫畫家斐德希克‧德波米(Frédéric Debomy)與香港漫畫家柳廣成共同製作。還有十多本研究香港社會運動的專書,放在陽光能照進來的一隅。

獨立書店往往反映店主特立獨行的作風,當談起選書原則時,圍着矮桌子坐下的三位選書人,竟一度沉默,不知如何說起。最先是丹澤弘行嘗試交出一個回應:「讀完之後,就會有一種『這本書放在這裏正好合適』的感覺吧。」說畢,他自言似乎太抽象,眾人相視而笑。

潟見思索一會,絮絮說着:「剛才提到,想要創造一個讓人們聚集的地方,是我們的初衷。我覺得書籍也是一樣。即使來書店的讀者沒有機會與其他人交流,也能透過發現一本書,與那本書產生交流。因此,我們特意擺放了許多椅子,讓讀者能夠久留,與書相遇,共度過這段時光。所以,如果把書比喻作人,我們希望選書是能成為『朋友』的書,雖然這樣說可能始終有些抽象。」

他嘗試舉例,譬如是不會挑選一些讓人感到封閉、帶有攻擊性的作品,「負面情緒並不一定是壞事,有分為『好的負面』與『壞的負面』,我們避免那些讓人感受到『壞的負面』的書籍。」他反覆說,也許對於某位來訪者來說,某本書能夠與他展開對話,成為陪伴。「這是一種感覺。並不是透過明確的標準來篩選,而是根據『這本書應該是這樣的作品』的直覺來挑選。」

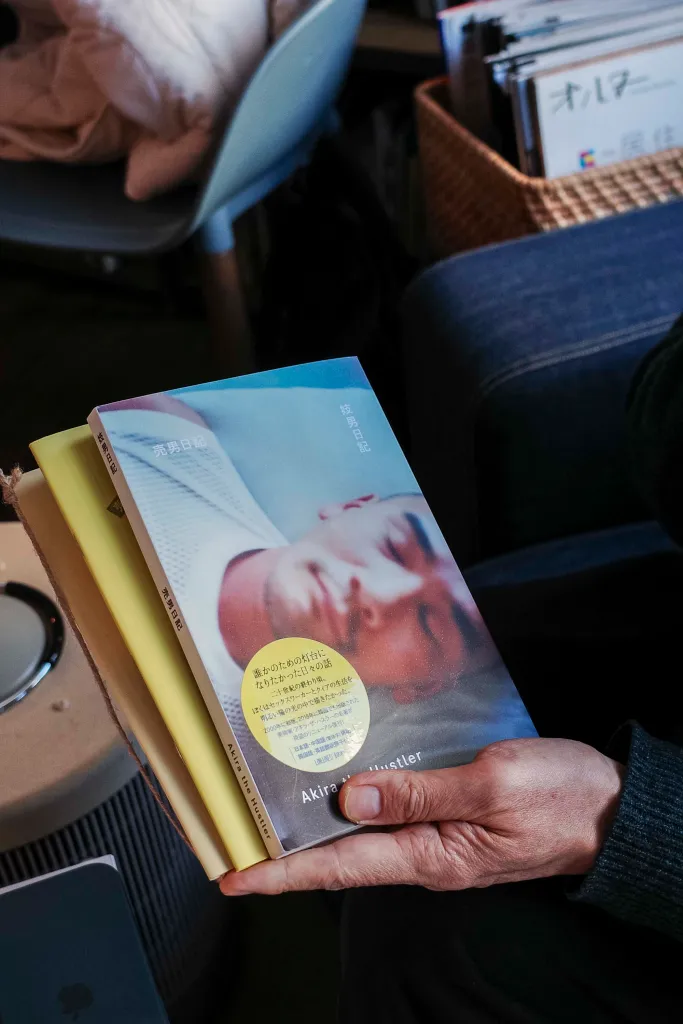

去年,loneliness books出版了一本由男性性工作者Akira the Hustler所寫的《売男日記 / 妓男日記》,潟見形容為「感受到深深的愛惜與感動」的作品,似乎正是一例。該書初版早於二〇〇〇年推出,為日英雙語,已絕版,到了一八年,則發行了韓國版。潟見指,這次重新編輯,新增繁體中文版本,同時包含日、英,韓語,共四種語言。「這本書正好與我們這間書店的理念相符,希望讓不同語言文化的人都能夠閱讀交流。雖然是二十五年前所寫,即使到了今天,不論在日本還是整個亞洲,對於性工作者的歧視仍然存在。而且,因為作者是同性戀的性工作者,又牽涉到對性取向的偏見。」

潟見說,在日本,公開談論性工作或性議題,甚至將其製作書籍出版,並不常見。「這本書雖不是禁忌,但它涉及的內容是社會上較少被談論、也不太被人理解的議題。以日記的形式呈現,簡單易讀,記錄了作者從事性工作時與不同顧客之間的種種經歷。每一則故事都充滿溫度,讀着讀着,會讓人感受到一種深深的愛惜與感動。」

像這些「陪伴讀者」,「成為朋友」的書,丹澤弘行表示,書店確實有很多特定類別的書籍,例如酷兒文化,女性主義和社會運動等,相對而言,繪本、漫畫等可能較少,「不過,我們並沒有刻意篩選。來platform3的人,很多是酷兒族群、小眾群體,或者是對亞洲文化有興趣的人,所以自然而然選書會偏向這些主題。但我們並不會將書籍類別完全侷限於這些領域,而是希望保持開放性。」

不侷限於題材,也不受制於地域,platform3所蒐集的zine、藝術書、雜誌,小說,非虛構作品等各式各樣的出版物,由日本延伸至亞洲不同地區,讓前來的讀者隨意歡逸撿拾,在對照中開啟更多連結的可能。

對照日本酷兒的社會困境與出版文化

在東京,豐富多元的藝文展覽與週末市集隨時可見。去年十二月,東京都現代美術館舉行了東京藝術書展(TOKYO ART BOOK FAIR),是亞洲最大型藝術書展,吸引逾三百個來自世界各地的藝術家和出版社參加。在這場藝術書盛宴也見到platform3的身影,以Asia Queer Zine Library為題,他們從東中野的書店走進美術館,把收集回來的亞洲各地酷兒出版物,讓更多人看見。如同在platform3書店所見,他們的書桌書架上,往往混雜着不同語言與風格。當閱讀他方的文字和影像,看到疆界開闊,同時認識侷限。

「我觀察到韓國和台灣對於酷兒議題的討論更為成熟。不僅如此,關於各種社會議題的行動方式,以及為這些議題所創作和出版的內容,相較之下,日本過去還相對落後。」潟見說。

文化作為不斷建構的過程,與社會相互連結。若循社會制度而言,二〇一九年五月十七日,台灣立法院三讀通過同性婚姻專法,於二十四日正式生效,成為亞洲首例。回看日本,目前現行法律制度仍然不允許同性伴侶結婚。不過,全國逾三百個地方自治體實施了同性伴侶宣誓制度(パートナーシップ宣誓制度),自二〇二一年起,札幌、大阪、東京,名古屋及福岡等地也先後出現日本同性婚姻違憲訴訟。

根據一項涵蓋二十三個國家的《LGBT+ Pride 2024》研究中,南韓和日本的LGBT+ 族群可見度,無論是同性、雙性戀、跨性別或性別流動人士,都是排名最低的兩國。「但韓國從事出版的創作者們所思考的方向和所做的事情,從我的角度來看,確實比日本更具前瞻性,也更早開始行動。」潟見續說,獨立製作zine的文化於韓國並不常見,相對而言,更傾向正式出版的書籍文化較根深蒂固。

像一套丹澤弘行很喜歡的韓國科幻小說系列「PocketStories」,該系列翻譯成日文出版。丹澤弘行認為,在韓國,當代科幻作品不僅是文學類別或流派,而是呈現社會現象與議題的工具,「許多作家藉以討論女性主義或酷兒議題,甚至直接批判社會現狀。當作者把想法投射進故事裏,讀者更容易理解和接受。以科幻概念來探討社會議題的方式非常有趣,因為在日本,我幾乎沒有見過這樣的作品。」

潟見指,近年日韓出版狀況有改變的跡象。在他認識的韓國朋友圈子中,有不少創作者近幾年開始舉辦製作zine的工作坊,特別是在酷兒社群裏推動zine文化。他亦提到,那些韓國平面設計師是主動把其設計和編輯能力運用在酷兒社群或相關社會運動上,而非以商業合作的形式來接案,更積極參與社會議題,「相較之下,在我身邊的日本設計師或藝術家幾乎很少人這樣做。(二〇一九年時)這種差異非常明顯。不過,日本的酷兒出版風氣正逐漸出現變化,雖然目前還未形成強大的浪潮或影響力,與以前相比,這類願意投身於酷兒活動的創作者明顯增加。能夠看到這樣的趨勢,仍然是值得肯定。」

日本司法制度和社會在酷兒議題上,目前仍有不少約束,但與此同時,日本亦有開放的另一面,像酷兒題材早已滲透日本動漫、電玩,影視作品等,構成當代日本文化的多元視角;而且,從東中野坐上中央總武線,兩站之距,就是新宿,那裏有全日本最著名的同志街區——「新宿二丁目」,不但遍佈同志酒吧和俱樂部,還有提供支援服務的同志社群中心,酷兒社群可以自在地做回自己,也以別稱「nichome」聞名於國際,吸引外國酷兒前往。

這種創作與社會微妙割裂的弔詭現象,似乎與過去十年來盛產酷兒題材影視作品的泰國有相似之處。熱愛泰國文化的ともまつりか在platform3引進不少當地酷兒出版物,坦承要比較兩地確實複雜。他認同在日本確實愈來愈多人積極參與社會運動,「但同時,社會內部仍然存在很多偏見和歧視,這些問題並沒有完全消失。至於泰國,雖然整體社會給人一種較為開放的印象,尤其在性別與酷兒議題上比日本更進步,另一方面,仍然有不少嚴峻的現實問題。例如,如果發表對國王或王室不敬的言論,可能面臨法律刑責。這樣看來,泰國在某些方面展現出自由開放的氛圍,但在政治或言論自由上,仍有限制與挑戰。」

不過,丹澤弘行依然記得,甫踏進位於曼谷的書店SPACEBAR ZINE,便看到擺滿酷兒相關的書籍,甚至酷兒攝影書,當時他感到相當震驚:「因為在日本的獨立書店,通常這類書籍會帶有較強的政治色彩。當我走進SPACEBAR ZINE的時候,心想:『大家不會感到驚訝嗎?』但實際上,大家都很自然地翻閱這些書。這讓我覺得,在某些情況下,日本和這裏的文化或許還是有些不同的吧。」

微小卻深刻的轉變

在日本,不但酷兒社群長年面臨法律和社會困境,事實上,經營書店也非易事。日本的出版業與書店業自一九九〇年代中期達到巔峰後,便開始萎縮。全國書店結業潮持續,二〇二四年的「新刊書店」(即出售新書的書店)數量僅剩約為十年前的七成。

縱然傳統書店逐漸被淘汰,但在東京,個體經營的獨立書店正在慢慢增加。三位皆表示,書店收入不穩,單靠經營書店來維持生計,相當困難,普遍獨立經營出版或書店的人都需要其他兼職幫補收入。潟見甚至坦言,像書本雜誌這樣的紙本媒體,對社會產生影響的力量愈來愈薄弱。

「但正因為影響力減弱,反而變得更自由了。」潟見續說。

獨立出版zine的歷史源遠流長,本身蘊含獨立自主,反抗政治的文化象徵。潟見解釋:「這類出版或許無法產生改變社會的巨大影響,但或許能夠拯救某個人,帶來微小卻深刻的轉變。如果想要真正改變社會,可能需要參與政治運動,或者利用更具影響力的媒體來發聲。但對於那些希望改變現狀,卻又無力疲憊的人來說,這樣的出版物或空間,或許可以成為補充能量的地方。我認為,這樣的場所會變得更加被需要吧。」

ともまつりか以platform3為例,儘管主打酷兒專題,開業一年以來,到訪的讀者實際上來自不同社群和國籍。

「每一個與書相遇的契機,或許也能帶來一點希望。」他重覆着潟見的話,想起當時 (TT) press製作zine時,採訪了一位韓國人,由於語言不通,需要反覆書面溝通,多重翻譯,請專業人士和朋友幫忙校正,對他來說,這個過程十分辛苦,「不過,透過努力,能夠去理解對方,這一點讓我印象深刻,後來我們(和受訪者)真的變成了朋友。現在這本書仍在首爾的書店販售,讓韓國讀者也能閱讀,真的使交流變得更加廣闊。」

讓酷兒社群安心自在交流的空間,也讓不同人的想法和處境被看見,或者這點小規模流動和連結,能跨越文化地域,累積向善的更力力量,又或者,如同(TT) press那本以Sleepless in Tokyo為題的zine,只不過希望在某個孤獨不安的夜裏,為閱讀的人帶來慰藉。

讀者評論 0