滑開手機,A姊的指尖在螢幕上熟練地移動。Threads上,一則關於台灣地方政策的激烈辯論、幾張朋友在演唱會的狂歡照片、一篇引人垂涎的餐廳評論,以及一則國際衝突的即時新聞,在幾秒鐘內交錯閃現。她全都看了,甚至對某些議題感到憂心,但最終只是默默鎖上螢幕,一句話也沒留下。

A姊的沉默,是台灣許多年輕世代的縮影。對科技的焦慮,如同兩百年前隨著印刷業流竄的浪漫小說、數十年前的電視遊樂器,總是伴隨新媒介而生。但如今,「世代差異」已無法完整描述我們對於社群媒體如何影響年輕人的擔憂。當強納森·海特(Jonathan Haidt)的《失控的焦慮世代》(The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood Is Causing an Epidemic of Mental Illness)一書在台灣社會引發廣泛共鳴,我們更應意識到,這已是全球網路普及國家的共同疑慮。

這份焦慮不僅停留在社會討論的層面,更已轉化為具體的立法實踐。從法國設立15歲的「數位成年」門檻,到美國、英國相繼推出嚴格的線上安全法案,一個全球性的論述框架正在成形,試圖為數位化的童年劃定邊界。

然而,從兒少社會學的觀點出發,我們需要一個不同的視角:與其將年輕人視為被動、等待被填滿的「未完成品」,不如將他們看作是自身社會世界的積極參與者與創造者。他們會主動地建構屬於自己的文化與生活。唯有從他們自身的實踐出發,我們才能理解其所處世界的紋理與縫隙,並從中尋找不同世代浸潤並實踐民主生活的方式。

為此,本研究團隊在網路上招募,從83位表達意願的填寫者中,根據年齡、性別與網路使用習慣等條件,刻意挑選出背景差異最大的八位18至30歲年輕人,進行了60到130分鐘不等的深度訪談。

本文將嘗試描繪出這群數位「叢林生存者」的真實樣貌:他們如何感受這個既充滿機遇又暗藏危險的數位世界?在「萬物皆可成議題」與「迴避衝突為最高原則」的雙重認知下,他們看似被動的數位習慣,如何挑戰我們對「公共討論」的傳統想像?而對這些想像的反思,又如何促使一個更好的公共生活發生?

「什麼都能是議題」:當公共討論,成為日常滑動的背景音

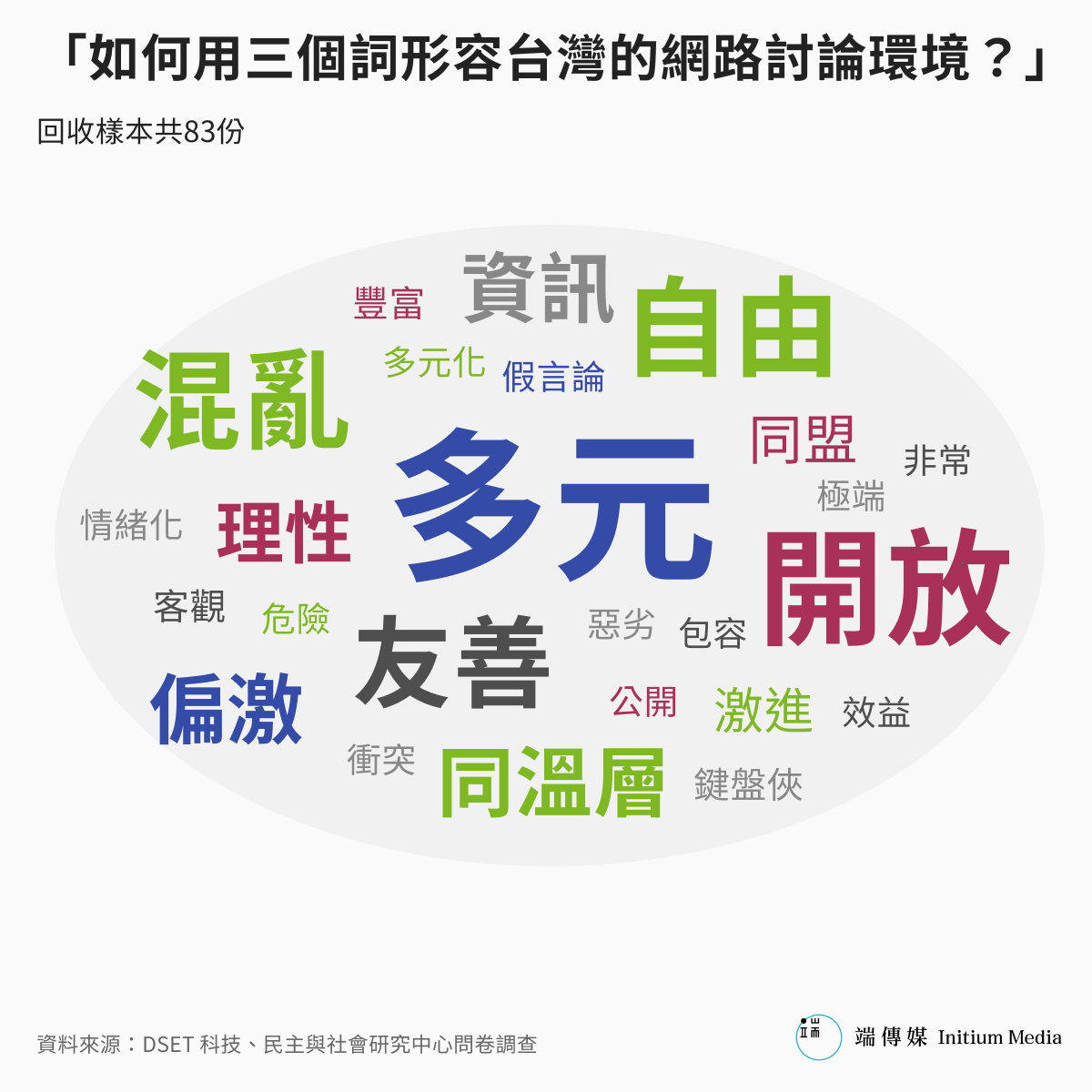

當受訪者被問到「如何用三個詞形容台灣的網路討論環境?」時,回收的問卷中最常出現的答案是「多元」(17次)、「開放」(10次),緊接著是「自由」(8次)與「混亂」(8次)。而當我們在訪談中深入追問,幾乎所有人都會先反問:「你是說在哪個平台上?」這意味著,在他們心中,並不存在一個單一的「網路」,而是一個由不同氛圍、不同規則的平台所組成的生態系。

在這個生態系中,不同平台的功能有著清晰的共識與分歧。共識在於,LINE(編按:在台灣極為普及的生活平台與即時通訊軟體)的角色越來越單一,主要被用於公司與學校的活動宣導、官方資訊流通、停班停課等正式資訊,其形式多以群組公告的方式,效果更接近「公佈欄」。雖然部分年輕人仍用LINE聊天,但多數人還有其他如IG等聯絡方式。

然而,對於臉書、Threads(或稱「脆」)、IG、Dcard、X(Twitter)等平台,在定位上究竟何者相對客觀、何者對立性高,或是何者討論更容易出現人身攻擊或令人厭煩的狀況,受訪者們則完全沒有定論。這恰恰反映了網路體驗的高度個人化。

與此同時,「議題」的定義也早已擴張。這份轉變,亦讓研究團隊一度感到困惑。問卷上一題「您上次在網路上表達個人意見是什麼時候?」,原本預期的是對公共政策的評論,收到的答案卻五花八門:有人回應的是評比政策影響(例如教改)、感嘆國際新聞(暖化大火)、或評論國內政治(柯文哲案),但也有許多人認為題幹指的是「上次給餐廳的Google評分」。

對他們而言,生活中的一切好惡與評價,都是意見,也都能是「議題」。吸收資訊不再是個需要特別撥出時空進行的儀式——例如「看報紙」——而是融入每一次滑動的背景音。

「現在的Threads就像以前的PTT,媒體也會去上面挖影音照片、挖新聞對吧?」一位受訪者 T大哥觀察到,「很多畫面都是從那裡來,那就比較真實。這就是平台『遷移』了。」

在這種無縫交疊的狀態下,他們每一次看似不經意的停留、點閱或轉發,其實都是一次微小的公共參與。議題不再遙遠,它就在每個人的手機裡,與生活的喜怒哀樂緊密相連。

「我不想引戰」:避免衝突,是最高生存法則

「避免爭執,是我在網路發言的最高原則。」這句話,幾乎是所有受訪者的共同心聲。無論是短暫引燃的「捷運靠左站立」爭議,或一度引發國際關注的南韓戒嚴令事件,即使他們沒有共同的發文習慣,卻共享了發文的價值對立面——不希望自己的發文「引戰」。

這種極度的謹慎,源於一種深植於心的不安全感。他們是聽著「網路世界很危險」的警告長大的一代——成人世界與主流論述不斷描繪著一個充滿陌生人、犯罪者、戀童癖與窺探者的線上空間,並以此合理化對他們上網時間與方式的監管。這種長期的「道德恐慌」(moral panic),已內化成了年輕世代的數位直覺,並發展出一系列「應對策略」(coping strategies)。

而這份成人世界焦慮並非空穴來風,相較於過往,兒童和青少年族群更為焦慮,層出不窮的N號房事件也造成許多家長的擔憂。這些擔憂深刻地反映在全球性的立法趨勢中——從美國的《兒童線上安全法案》(KOSA)到英國的《線上安全法案》(OSA),各國政府不約而同地將「成人監管」與「家長同意」作為核心解方。這些法案的背後,正是對於一個不受控的危險數位世界將侵蝕純真童年的集體憂慮。對網路危險的憂慮,形塑了全球性的保護主義,也使Z世代產生了「時刻被窺視」的感受,更加在意自己的個資隱私。

A姊的例子極具代表性,她說「我網購但都會付現、而且我不會讓網頁記錄任何資訊。App至少要上架都要被審核吧?所以應該是比網頁更安全的。你永遠不知道網頁後面有沒有人會看。」

在這種「時刻被窺視」的焦慮下,公開發言自然成為一件需要三思而後行的事。許多人都在訪談中透露,自己在發言前都會多次「自我審查」——因為擔心自己看起來像「那些老人」。A姊說:「我不想讓自己看起來像那些立場先行、為吵而吵的人。」她雖然每天都會滑看新聞,也相當關心,但堅持「絕不發表我的想法」。

他們口中「那些人」,指的是在討論中迅速為對方貼上政黨標籤,然後對此展開激烈攻擊批判的帳號。為了不成為那樣的人,年輕世代發展出一套心照不宣的社群默契。在他們眼中,「好的發言」有兩種:一種是坦誠表明立場與好惡,另一種則是周全地同時呈現正反方立場。受訪者麥田補充:「衝突」並非指多方意見交流的火花,而是「激烈、無意義的爭執甚至相互攻擊」。

受訪者月的策略則更為精巧,他會有意地站在自己認同立場的對立面,藉由攻訐自己的方式,來幫助自己和潛在的對話者共同釐清想法。他說,得益於網路的永久記憶,這點甚至不用自己親自做,只要耐心觀察即可。

然而,更常見的選擇是轉向既有的社會連帶。比起在公開平台冒著「引戰」的風險,他們更願意將新聞連結或想法,轉發給僅有的幾位摯友——多數受訪者表示,能「放鬆、自在,什麼話都能說」的對象,通常少於十人,有時甚至只有兩、三人。其中,有人認為家人是安全的討論對象,也有人覺得「反而是家人更難開口」,理由同樣是「不喜歡衝突」。

「因為是朋友,」一位受訪者說,「他知道我不是來吵架的,我只是想知道發生了什麼事。」而此精準地道出了他們的核心訴求:在一個有信任基礎的環境裡進行對話。

就連他們點開那些公認煙硝味最濃的平台時,也帶著一種特殊的心理狀態。「我是一個看熱鬧的心情進去的,」小馬說,「但若真的要發表一下想法,我會多找一點資訊。」理由依舊:避免自己成為立場先行、輕率發言的那種人。

潛水、觀察、私聊:數位叢林裡的「安靜參與」

不發言,絕不代表不在乎。在看似被動的「潛水」底下,其實是一種極為積極的資訊接收策略。

「正方可能丟了一個懶人包出來,反方立刻就會去抓它哪裡有問題,」受訪者月分享他的觀察,「但是他們抓的地方也有可能是誇大其詞,正方的編輯就會再回擊。你只要去觀察這個過程,你反而會得到真相。」他們就像是坐在數位圓形劇場最高處的觀眾,看著不同立場的鬥士在下方激烈交鋒,從而拼湊出事件的全貌。

面對爆炸的資訊,這群年輕人也發展出自己的「媒體識讀」方法;與過往被認為是「天真的數位原住民」,顯然他們並非那套刻板敘事般地單純。

他們普遍認為,在這個時代,查找資料、交叉比對是自己的責任;這種責任感甚至延伸到學習場域。

「教授提到一個你不懂的詞,你會舉手問,還是先查手機?」面對這個問題,多數受訪者多坦言:「會先問手機。有些有很明確定義的事情,應該是學生自己要弄懂的,是學生自己的責任。」

另一位V同學更以「物盡其用」來形容這個觀念。她認為,在向老師提問前,確保「老師沒教過、書上沒有、網路查不到」,是大學生該做的功課,也是「負責任」的表現。

她的資料查找路徑極具代表性,她說自己會「先用Google這類搜尋引擎輸入關鍵字,把問題的『框架』建立起來;接著透過Dcard這類以個人經驗為主的論壇,尋找『個人化』的經驗,理解具體會面對的挑戰。」她解釋:「很多時候真實經驗很重要,那些很具體的策略可以學習,也讓我知道哪些小地方會出問題。過於客觀的描述雖然有助定位問題,卻未必能幫助自己解決問題。」

他們會靈活地在搜尋引擎、社群平台與傳統媒體間切換,交叉比對CNN、BBC、端傳媒、報導者與三立、公視等來源。部分受訪者甚至認為,受政府監管的電視新聞,有時消息反而更可信。而查證外媒,也不全然是「外國的月亮比較圓」的心態,而是一種更務實的判斷:若真為重大事件,國際媒體必然會報導,可藉此判斷事件的份量與規模。

其中,作為相對有政治學背景的月則表示,他能根據議題主題,熟練地切換參考的媒體,「因為我知道不同媒體的立場、他們在哪些領域的特派員比較強。」他習慣比對兩種對立立場的來源,「因為這樣通常更能看見全貌。」

就連對被視為權威的「事實查核中心」,他們也抱持著一種「參考,但同樣保持懷疑」的態度。本次受訪者中約半數聽過,但多數人不將其作為主要參考來源。受訪者月認為查核中心亦有其立場,應當用懷疑其他資料的方法一樣地懷疑它;另一名受訪者T.C.則補充,在特定議題上事實查核中心會查證,但也不應忽略「沒被查證的其他案件」。

他們潛水、搜尋、交叉比對,然後在小群組裡與信任的人交換意見。這種看似碎片化、私密化的行為,這是他們構築的「安靜參與」。

潛水者的逆襲:重新定義數位時代的公共參與

回到開頭的場景。A姊與她的同伴們,既非麻木不仁的網路孤島,也非天真爛漫的數位烏托邦信徒。他們是務實的「叢林生存者」,深刻理解網路的危險與機遇。他們並非單純認同網路是民主的烏托邦——恰恰相反,本次訪談中的每一位年輕人,都清晰地提及了從「兩極化」到「仇恨言論」等網路世界潛藏的真實危險。

月是這樣描述的:「網路環境還蠻像叢林法則。無論你是要在上面獲取新知,叢林它其實是有很多資源的。但你要獲取它,你必須要有能力。那你有可能一不小心就被吞沒,就比如說網路霸凌。我沒有要說它是完全負面的,它同樣是充滿機遇的。」

然而,當Z世代在數位叢林中展現出如此複雜且充滿能動性的生存策略時,全球的監管邏輯卻幾乎完全將他們視為需要被保護的「被動客體」。各國在制定「數位成年」年齡、推行家長監管工具時,鮮少納入兒少自身的經驗與聲音。這種治理視角與使用者現實之間的巨大鴻溝,或許正是導致Z世代「自我效能感」(self-efficacy)低落,選擇從公共廣場退回私人領域的根本原因之一。

美國Pew研究中心2024年的調查發現,家長們認為監管兒少手機越來越困難,並認為社群媒體的普及,讓「當個好年輕人」比過去面對更多困境。然而,這種視角往往忽略了年輕人自身的主體性。

社會學長久以來的研究皆指出,當年輕人對廣大社會世界的控制感被剝奪時,他們會轉而更用力地去掌握那些自己可控的領域——從幼兒園裡快速汰換的朋友圈、親密關係的評比,到高中校園裡對「受歡迎程度」的追求,再到網路上對「能見度」的角逐。這些研究在在顯示,年輕人會積極嘗試掌握自己的生活,建立一個對自己而言有序、可控的微型世界。

年輕世代既非真正「天真」的網路崇拜者,也不是天生的數位能力擁有者。即使如此,他們的世界已與數位科技緊密交融。「議題」二字的概念轉變,與其歸咎於年輕世代用詞不精準,不如將其視為折射了資訊管道的劇烈變動。與其將此現象視為「問題」,不如將它看作一種「方法」:如果我們能鼓勵更周延的評價與好惡表達,是否能讓年輕世代說得更多,為網路討論帶來更多火花?

然而,一個核心的矛盾則是:無論多麽積極地潛水與查證,當被問及當今的網路氛圍為何如此,多數人都會回答:「這跟我關係不大。」從政治社會學的角度看,這反映了一種「自我效能感」的低落。

但這種無力感並非源於對多元意見的排斥。正如麥田所言:「一件事情是議題,不就是在說人們有不同看法嗎?民主就是至少要有兩個聲音以上。」

他們的問題,不是無法接受歧見,而是在清楚描繪出「不良發言」樣貌的同時,卻對「正向發表」的共識付之闕如,找不到有效介入的施力點。

在Gina Sipley的新書《Just Here For the Comments》中,她研究COVID期間美國地方臉書社群,發現許多「潛水者」在看見在地餐廳面臨倒閉的貼文後,雖然未曾留言,卻在現實生活中用實際的消費選擇(例如親自去餐廳外帶而非使用Uber Eat)做出了回應。Sipley追問:一個隨意夸夸其談的發言者,和一個積極認真的聆聽者,誰是更好的公共世界參與者?她指出,既有研究對於「言說」的過度重視,忽略了數位時代已然轉化的「個體能動邏輯」。

或許,我們該重新思考,數位網路使用者在質性上,是否已不同於過往的公民定位?對於「滑」新聞滑得很勤快,卻只願意跟最親近的人分享想法的年輕世代,或許研究與公共討論的重心,需要從積極的「發言」,更多轉向安靜但周延的「潛水」。

他們或許不願在網路上公開發言,但若是在絕對匿名或相對信任的環境中,他們可以表達得更多、更完整,並且擁有充足的內在動力去參與公共事務。

如何收集、統整並集結這些潛藏的想法,重新「罐著」到網路上,讓他們感受到自己的聲音可以被聽見、浮現、甚至產生影響,或許才是下一步該思考的,最關鍵的問題。

(本文為前導型研究的初步分析,原為研究論文,受訪者皆為化名,經端傳媒改寫後刊登)

評論區 0