霧春雨,霏霏灑下,在攝影師示意下小克走上文化中心外一處斜坡,兩側樹木旁出的枝椏又添新綠,春意夾道。小克雙手插兜,微側身,凝神思考著什麼。直到轉場時,他才帶著淺笑走來,語氣篤定:「我想是宇宙。」

乍聽之下有些摸不著頭腦,稍一愣神才恍然他在回答此前的一個問題:你寫歌通常從何處得來靈感?

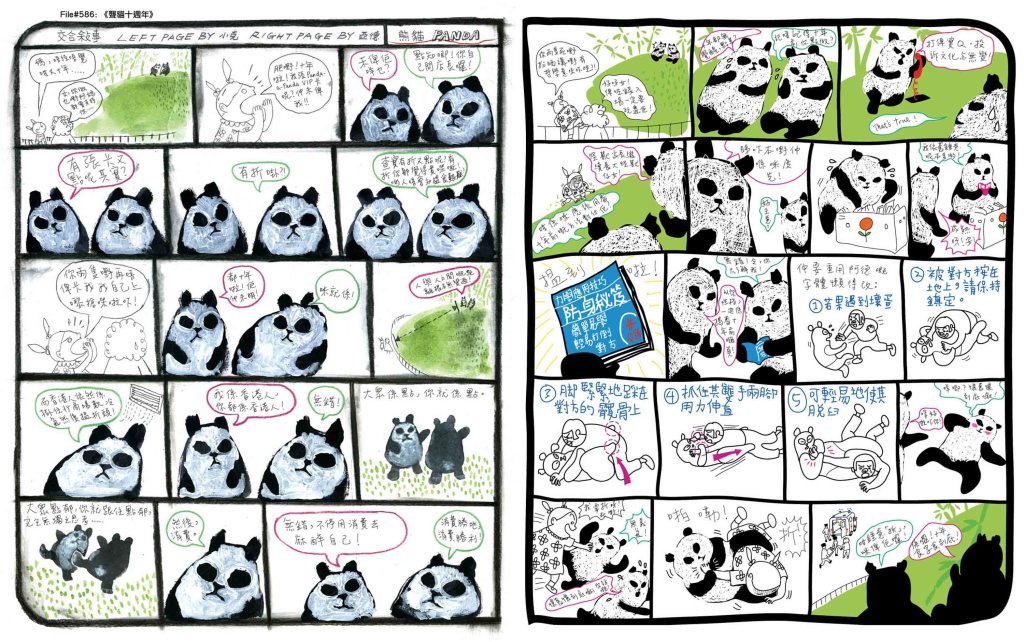

對宇宙之著迷,無論在他過往所作的漫畫中,抑或在填詞時,皆滿溢而出,這些作品看似搞怪,實則雜糅禪意與哲理、科學理論與人生定律,最終指向萬物起始。

甚至,為弄清楚「宇宙的真相」,2016年小克與朋友相約踏上秘魯之旅,到亞馬遜森林「飲茶」(死藤水)。那十天的療程令他意覺生死,四肢麻木,意識卻清明,他回憶那種感覺像是一個人在冰天雪地裡緩慢行走,世間的執念、記憶逐漸隱退,然後他走進一間溫暖的房間,眼前盡是色彩斑斕的曼陀羅,一種此處是吾家的歸屬感頃刻籠罩心頭。另眼看自己,小克反倒成了人生舞台上的一個角色,填詞,作畫,在不同境遇裏體悟人生百味。莊生曉夢迷蝴蝶,他在那夢幻泡影中找到了新的生存之道:倘若人生真是夢一場,何不將這夢「發得更靚一些」?

更靚一些的意思是,他已經獲得了足夠的勇氣,打算從今往後輕鬆上陣,跨界或惡搞,總之率性而為,玩得開心就好。

一次閒聊

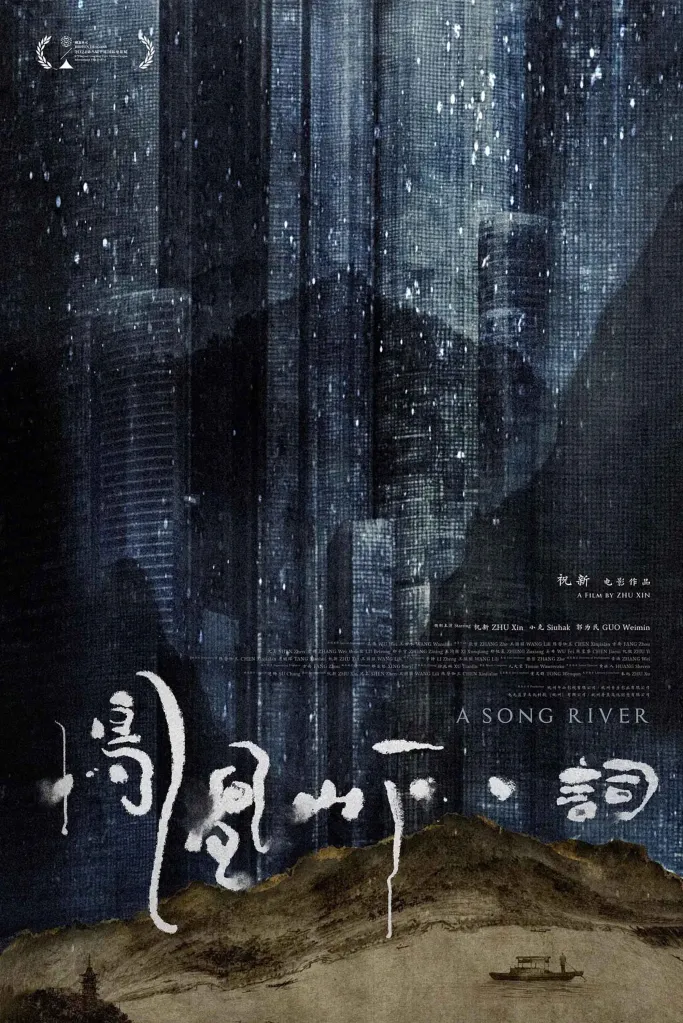

不久前,小克參演的紀錄片《鳳凰山下·詞》在香港國際電影節放映。映後交流會上,有觀眾問及主創團隊的創作初衷,導演祝新說是發現自己和過去生活的聯繫越來越弱,想要從更遠的千年光景裏去尋找意義。小克的回答卻簡單率性 「其實我也不知道他到底要拍什麼,正好我那段時間手頭工作不多,就當湊仔了。」

《鳳凰山下·詞》借由近千年前蘇軾曾寫下的一首宋詞 《江城子》切入,記錄青年一代對歷史與故鄉的追尋與回憶,以似紀錄非紀錄的形式,呈現創作者對歷史與當下關係的戲劇性重構。該影片此前在第八屆平遙國際電影展大放異彩,榮獲「青年評審榮譽」和「迷影選擇榮譽」。評委會點評,「雖是紀錄片,卻有勝似故事片的情節與人物魅力,影片原創且真誠,呈現了當代青年人迷茫但飽含熱情的面貌,具有可貴的當代性。」

這部紀錄片的靈感,源自小克與祝新的一次喝酒閒聊。認識小克前,祝新已對粵語歌痴迷多年,歌單從陳奕迅到麥浚龍應有盡有,也對填詞產生了濃厚興趣。小克與他聊填詞的技巧、粵語的九聲六調,也就順其自然談及與之一脈相承的宋詞。粵語歌多是先有旋律再填詞,創作是把文字放進聲音中的過程,而如今只留下詞牌名的宋詞,在當年同樣是一種「填詞」。

「粵語從古漢語流傳下來,保留了不少當時的語調、古字。」小克用粵語朗誦了一段《早發白帝城》來展示這一點,「朝辭白帝彩雲間,千里江陵一日還。」在普通話中是不押韻的,但用粵語讀來卻押韻。而宋詞流傳到廣東地區,歷經粵劇到流行曲的演變,大浪淘沙,依舊曆久彌新、久唱不衰。聽著粵語流行歌長大的小克,一直很想順著這條脈絡往前爬梳,透過剖析音韻轉承、對典故抽絲剝繭,以及捕捉時代更迭中的細微差別,無限貼近千年前被唱出來的宋詞。

意外地,祝新被小克的朗誦吸引,促使他思考這其中的演變與他的生活有什麼關聯,——也令他萌生出新的創意 他同樣想透過詞這一媒介追尋起點,但與小克稍有不同的是,他著眼於在對故鄉杭州的歷史回溯裏,審視當下生活,以回應人與人、人與城市的關係。

那時小克從香港移居杭州多年,仍然對這座城市有點陌生,本就寡言的他習慣了深居簡出,祝新是他在杭州認識的第一個朋友。所以某種程度上看,對於祝新在當下生活裏的孤獨和無所適從,小克很能夠感同身受。

在此之前,該拍攝項目一波三折,最初的構想是在香港拍攝,從小克與其他填詞人共同創作一首情歌切入,勾勒這個時代下香港填詞人群像,但疫情令計劃擱置。祝新還想過拍劇情片,連故事大綱都寫好了,講的是上世紀八十年代一位香港歌姬與經理人之間的故事。把劇本拿來問小克意見,「我說你不要拍這個,很難做資料收集,而且要做出那個年代的景很貴。」小克想了想,半開玩笑道,「不如你再跳遠一點,乾脆跳回一千年前。」

兩人一拍即合,但對於接下來要拍什麼、怎麼拍,其實全無頭緒。「我們沒有任何劇本,很多方案都是聊出來的,很多鏡頭都是拍住先,見步行步。」比如很多人好奇,茫茫「詞」海,為何最終選定蘇軾《江城子》?

找到蘇軾的詞非常偶然。由於杭州並非原本的計劃拍攝地,所以毫無頭緒的兩人常在家周圍走走看看。小克與祝新都住在杭州蕭山,查閱資料時偶然發現蘇軾那首詞中所描繪的鳳凰山,與兩人的家僅一江之隔。據考證,蘇軾第一次來杭州時,就住在鳳凰山上。這讓他們產生了無限遐想,想像蘇軾乘船沿錢塘江抵達杭州,這座山環水繞、雲抱煙擁的城讓他一時忘記內心煩憂,有時他與友人於西湖泛舟飲酒,寄情於綠水青山;有時游罷西湖,捨舟登岸,一人往山中去了。

在蘇軾眾多詩詞中,這首《江城子》並不是特別有名,它只是記錄了蘇軾對杭州的初印象。但小克和祝新都認為,如果從這個點開始,或許就能夠觸達一個曾經的世界,或者說一段非常稀薄的歷史。「很多詞只是描述了一個景致,但《江城子》有視覺上某種俯瞰的格局,很適合一些去展現探尋的過程。」

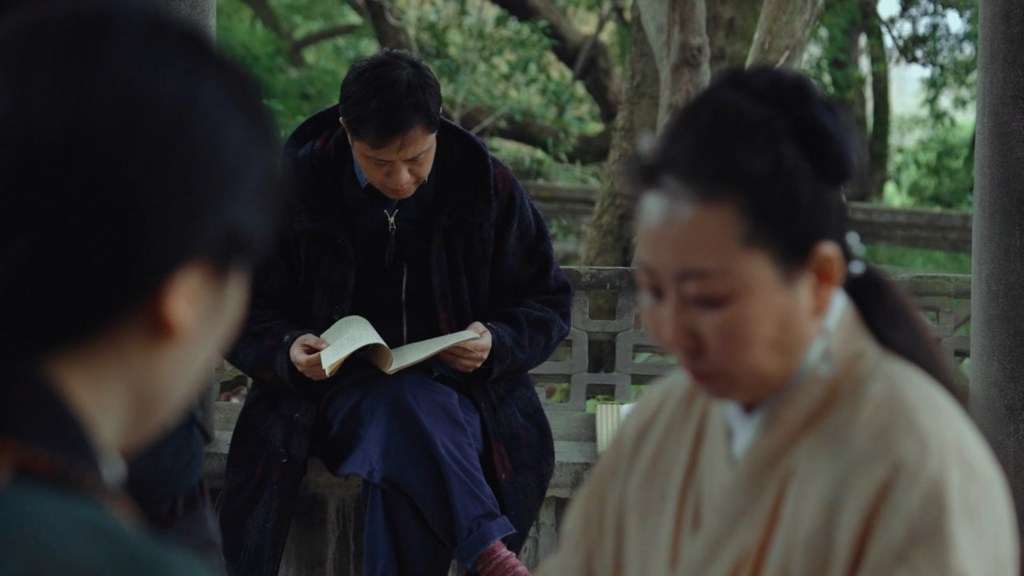

影片中,攝制團隊借助在當代都市中尋找對應坐標,去想象古人眼中創作時所見的意境。再經由古漢語和民族音樂專家對音律的考證,將詞在音樂聽覺的維度上還原出來,一切似乎真的有跡可循。小克想,透過詞喚起音樂的過程,或許也能喚起一些別的什麼。

正是一次次圍繞「詞是什麼?」的討論碰撞出的火花,令紀錄片貫穿始末的脈絡逐漸清晰,而不同場景的變換和組接均在還原詞與生活的關係。「在個人,詞是抒發感受的途徑;在工作,詞是把抽象的音符具象化從而把感受再度抽象化的工具;在歷史,詞是經歷千年語言經驗而得出的美學規矩和執著。」這是小克得出的答案。

影片的中後段,記錄的介質從數碼變成一旦按下拍攝鍵就不可逆的膠片,兩位演員扮作蘇軾與友人張先,在西湖上泛舟同游,吟誦著經過多方考證的古音發音的《江城子》。物理的膠卷在轉動,湖上雨後初晴,遠處箏聲哀婉,白鷺低飛而過。小克覺得,那一刻最接近詞的意境,千年的變化也沒有那麼大。

離地亦可詩意

小克記憶裏最早對古詩詞有些真切印象,還是在小學。

「我當年在灣仔軒尼詩道官立小學念下午校,12點半上學、下午6點半放學,每天放學前半小時叫家課節,其實就是結束所有課堂之後的自由時間,給你做功課。」小克記得,班主任每天都會利用那半小時在黑板上寫一首詩,從王維的《九月九日憶山東兄弟》,到李白的《黃鶴樓送孟浩然之廣陵》,乃至後來他朗誦給祝新聽的《早發白帝城》,都是在那時學的。

當年小克不過十一二歲,並不懂太多深奧的寫作技巧,只是簡單記住了什麼叫押韻、每首詩的第三句可以不用押韻;更不會想到30年後會成為一位填詞人,「我中文一點也不好,會考好像只有C。」他只是看著黑板上清秀字跡,漫無邊際地想像著「兩岸的馬騮跑來跑去、叫來叫去」,一葉輕舟順流而下轉眼間消失在萬重山間,覺得那場景很有趣。

多年後,小克提筆填詞,那些曾令他著迷的意境、詩句隨旋律從筆尖輕盈地流瀉而出,如此自然,他才後知後覺,原來當年知識早就入腦了,或許潛移默化間亦影響了他的人生走向,指引著他走到今日。

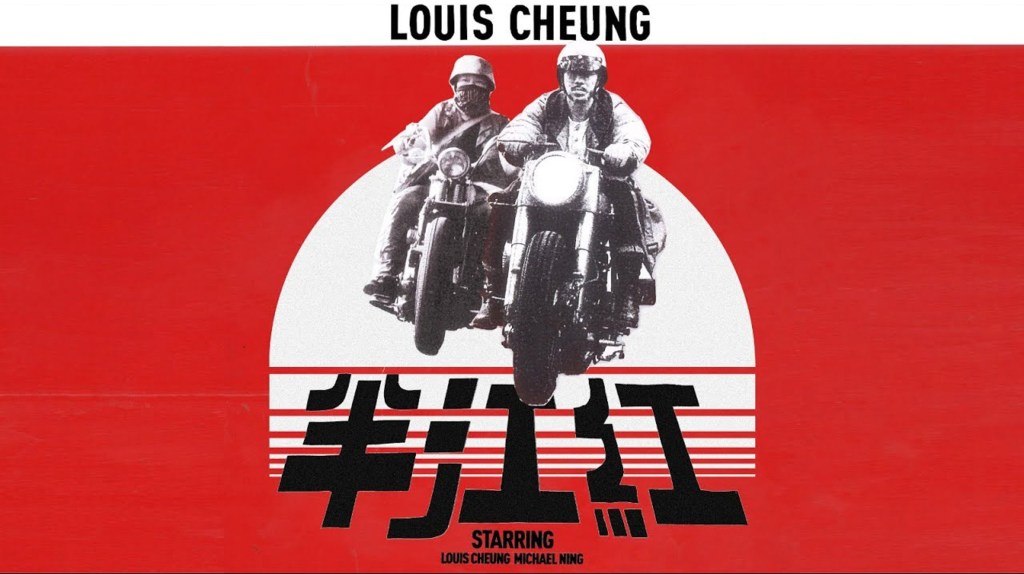

例如為歌手張繼聰填詞的近作《半江紅》,便被小克視作岳飛《滿江紅》的惡搞版。這首歌是中快板節奏的藍調搖滾風格,「去年收到melody,我問寫什麼?他說還是那些,電單車、麻甩佬、熱血。他很喜歡那些。我們已經合作到briefing只需要兩三句就明白了,我說交給我吧。」小克聽著旋律,將那些關鍵詞拼湊在一起,突發奇想,麻甩又熱血,不如寫「愛國」。

他哼唱起副歌的「唏唏唏唏!」四連音,後接dadadada、dadadada。他和著旋律拈來一句「怒髮衝冠」,「我聽第一次時就知道,這個位置一定是‘怒髮衝冠’。」當年在課堂聽老師講解這首詞時小克就覺得「怒髮衝冠」很漫畫、很熱血,也因此印象極深。再順勢唱下去「瀟瀟雨歇」、「空悲切切」,等將這幾句詞悉數入歌他才開始想主題,「一個中佬開著電單車一腔熱血,覺得自己很型,突然岳飛上身,開始背誦《滿江紅》,但又是半桶水,只會一點點,所以歌名叫《半江紅》。」想到這,下一句歌詞「唔系太記得」順理成章地接了下去。小克笑道,他原本還想將「笑談渴飲匈奴血」這句也放進歌詞中,最後因沒有合適的位置才作罷。

但博得聽眾一笑之後,小克自知,如今這份幽默搞怪亦顯得老派,他與好友梁栢堅聊天時常感慨,我們可能是最後一代還會用典故、還會押韻的填詞人了。他為此覺得可惜,也在想還能否在偶爾的惡搞裏讓老派變得新潮,以此延續詩詞在粵語歌中的傳承。小克床頭常年擺著一本《唐詩宋詞三百首》,不時翻閱,他仍源源不斷從中汲取養分。詩詞之美委婉含蓄,以輕靈細緻的筆觸,寫美人遲暮、春花易落、好夢頻驚、理想成空。精簡之余,詞人內在情思所構建的意境更令人嘆為觀止。

蘇軾的《水調歌頭》便是個例子,「轉朱閣,低綺戶,照無眠。多厲害,這九個字、三個鏡頭,既有蒙太奇風格,又可以感覺到一種思念親人的無奈、傷心。」李白月下獨酌,「舉杯邀明月,對影成三人」,寂寥又不失曠達浪漫的生命情調。

這般詩意穿過悠悠歲月,被一代又一代粵語流行曲很好地承接。尤其是七八十年代湧現出一批大師級填詞人,「比如盧國沾、黃霑、鄭國江等,他們舊學根基相當強,隨時引經據典,用大自然意象抒情、用月亮談兄弟情。」他們詞風或波瀾壯闊、或倜儻不羈、或痴痴夢幻、或雄渾激蕩。「風中柳絲舒懶腰,幾點絮飛飄呀飄,誰能力抗勁風,為何梁木折腰,柳絮卻可輕卸掉,於世上,也知顛沛沒能料。」小克不由地輕哼了一段《太極張三丰》,連連贊嘆寫得太好。「現在很多填詞人都不會用‘顛沛’了,覺得很老土,甚至可能新一代都不懂什麼意思。」

「所以你問我,我們如今重新談論宋詞有什麼意義,我想第一個就是學好中文。」在小克看來,粵語歌詞所講究的工整、押韻、平仄,以及混雜文言、官話白話的三及第,皆是文化延綿的精髓。「它是一種獨立存在的語言體裁,寫歌的人不會這樣說話,聽的人也不會這樣說話,但是唱出來又覺得很自然,但你試試隨便找一首情歌歌詞讀出來,很怪、很肉麻。」這是一套香港人特有的寫詞方式。

但這種特有經歷過風光之後出現疲態,千禧年後樂壇歌手、填詞人、作曲人更新換代,近十年在社會不確定氛圍下,世代口味轉變日益明顯,趨向虛無主義、治癒系,「這幾年香港發生很多事情,這未必關社會事,可能是成長中對生命太脆弱的感觸,或者對香港變化的感慨。」另一邊,有人繼續失戀唱情歌,也有人藉歌曲探討社會現象,或「像我這樣離離地地」痴迷宗教哲學和宇宙。

往日的亭台樓閣逐漸消散,小克固然遺憾,但卻也無法認同網絡上唱衰粵語歌之言論。他相信時代更迭,總會有新的潮流,而每個年代最終都會找到屬於自己的音樂,在這背後,是一群努力將粵語歌推向多元、努力表達自我的樂壇工作者。相比起情歌當道的八九十年代,如今的百花齊放何嘗不是另一個「黃金歲月」。

「就像你逛一家書店,如果賣得都是愛情小說,自然越逛越沒趣味,但如果賣的書品種五花八門,那不是更好逛嗎?我覺得現在很好,Edan繼續唱情歌,Jer就繼續唱一些離離地地的東西,還有其他歌手,都有自己的想法,很清楚自己想表達什麼,就讓他們這樣繼續唱下去。」小克說著忽然來了靈感,他想日後定要寫首歌來反駁這些論調,為那些兢兢業業的樂壇工作者抱不平。

留白

小克很少會有一種緊迫感,大多時候他都是以一種「佛系」心態經過了人生中很多個重要分岔口,也誤打誤撞地完成了自我修煉。

比如,從四五歲起,小克便喜歡躲在自己的世界裏畫畫,臨摹加菲貓,用線條構建他所理解的世界,至於為什麼喜歡,他沒有太多概念。後來升入中學、大學,既然家人沒有反對,他就繼續畫下去,順理成章入讀香港理工大學設計系。

小克記得,大學期間老師佈置了一門功課:找一件會動的東西,對著它畫10天,以呈現那種動態。有同學坐在巴士站畫車輪,也有同學畫飯堂裏來往吃飯的人,小克不想出門,就從貓身上捉了一隻蝨,養在菲林筒內,每日用放大鏡觀察。他要到後期才明白老師的深意,是要鍛鍊他們的耐性、讓他學會觀察,「有觀察才會有之後的聯想。」這讓小克養成習慣,他穿梭於全港十八區,觀察、寫生,一筆一畫,將城市面貌、人情世態刻畫得淋灕盡致。

所以多年後充滿本土風格的成名作「聾貓」漫畫、《偽科學鑒證》等爆紅,藉爛gag笑中有淚地道出生活的壓力與無奈、平凡人生的情感變幻,反思當下生活意義,皆是經過長久訓練後的厚積薄發。

又比如,大學畢業後,人人都為前途奔走、迷茫,小克從未猶疑過是否應該走上創作——之路,就已經被命運之手推著朝前走。他因畢業作品獲得夏永康賞識,介紹給了導演王家衛。

「我的畢業作品是做動畫,他(王家衛)也想做動畫,我就幫他構思了一些故事,想著想著他突然說要開拍《2046》了,於是這兩件事就同步進行,我也會幫他想一些《2046》的故事、場景,或者畫一些concept art。我參與的是很前期的工作,最初《2046》在泰國拍攝的時候,我也在。但拍了不久他又突然轉去開拍《花樣年華》,我就退出了。」關於這段經歷,小克在過往多次訪問中都曾提及,王家衛對他最大的影響就是不要被框住。

「他的創作是無框的,所以才會一套戲拍五年。任何事情他都會說:‘得,點解唔得?’這是他的口頭禪。」因為任何一個否定都會抹殺很多創意的可能性。小克將這種哲學從創作套用到生活中,發現很多難題迎刃而解,比如因為結婚而從香港移居杭州,到異鄉後才開啓粵語歌填詞事業,「很多人會想這行嗎?」小克卻說「點解唔得?」

陡然調轉方向從漫畫跨界到填詞,源於2008年春天小克與歌手謝安琪的一次邂逅。「當時中電舉辦了一場畫畫比賽,一共四個評委,我是其中一個,竟然還有謝安琪。我就拿碟給她簽名,這是我平生第一次做這種事,然後很緊張地送了兩本書給她。」那兩本漫畫謝安琪不知有沒有看,但她先生張繼聰一定看了,因為翌日小克就接到他的電話,說不如給你首歌試一下。於是就誕生了《花生》和《一手舞曲》。

旁人看來跨度之大,小克覺得不過換一種創作形式,說到底「都是情感的抒發,帶出一些message」。唯一特別之處在於填詞需要逆向思維,「通常先寫副歌,就像一本小說先寫完高潮時,之後才反過來想前後文、每一句韻腳。這很有趣,因為畫漫畫不可能倒過來畫,一定是一格格的。」

到這裏為止,人生方向大致塵埃落定,小克才姍姍來遲迎來生命裏決定性的時刻。

2016年前後,他陷入人生低谷,漫畫專欄因雜誌結業而告終,在香港售賣作品的小店關門了,好像人生各方面同時出現問題,他在情緒泥沼裏掙扎、憤懣,也自暴自棄。這促使他踏上秘魯啓靈藥之旅,體驗「死藤水」,「現在回想起來是非常大的膽量。那時我想reboot自己,讓很多事情重新來過。」

「死藤水」源自亞馬遜薩滿傳統,其主要配方是稀有的亞馬遜植物死藤水(Banisteriopsis Caapi) 和查庫那葉子 (Psychotria Viridis)。很多人相信,「死藤水」能透過刺激松果體開啓「第三眼」,讓靈魂短暫進入第九維度與高等存有對話。

小克在亞馬遜森林待了十晚,每晚一杯「死藤水」下肚,那是反復模擬死亡的時刻。「大約十幾分鐘後就開始進入狀態,從腳尖、手指尖開始,到全身逐漸失去知覺,但意識是清醒的,你能感覺到自己還在這裡。」森林裏的蟬噪蛙鳴、風聲鳥聲都在此刻被無限放大,時間的概念變得薄弱。小克眼前之景晚晚都不同,有時是漫天旋轉的曼陀羅,有時只是光點交織著線條,有時他只是一味地傻笑,有時他又整晚痛哭。

在那狀態裏,記憶也變得模糊,要你將窮其一生所追求的執念逐一放下,「我記得我第一個放下的是名和利,因為真正的快樂不在那裡。放下之後,我有一種非常強烈的感覺,就是回家了,從前那些才是幻想。」有一晚,他看到一架無限長的火車駛過來,再仔細一看,原來是由一隻擁有美麗斑紋的雀仔幻化而成。它拔出一根羽毛給小克看,那上面事無巨細地記載了一個人累世至此的因果命運,七情六慾被精准地安插其中,「像寫好的劇本一樣,30歲你遇到一個人要體驗這種情緒,到40歲遇到另一個人就是另一種情緒。」他問雀仔,為何你一直在動,從哪裡獲得能量?雀仔答他,愛是能量。

從森林走出來後,小克感到一身輕鬆,「當你確認人生只是一場夢,一部體驗七情六欲的劇本,那做什麼、想怎麼樣都可以了,你甚至可以把人生當作遊戲一樣去玩,但要找到自己的軸心,比如我的原則怎麼玩都好,不要傷害別人。」這段經歷影響了他的價值觀,他比以往更落力地敞開自己,心懷倏然開闊,容許幾個人和一些傷懷無傷大雅地游走其間。

呈現到創作中,《是但求其愛》、《砂之器》、《我也難過的》、《二十五圓舞曲》,小克漸入佳境,擺脫虛偽的堆砌,不為技法賣弄,而是完全坦露心跡,「我如今寫這些歌都是寫到兩行眼淚。」

眼前他一身深色衣褲,灰白頭髮,從容行坐。人到中年,「玩性」已過,卸下偏執,他近來總是不自覺地哼起林夕寫的那首《留白》,採菊東籬下,他正無限接近那種「悠然見南山」的心境。

小克以前每回返港,都選擇住在自小長大的灣仔,執著於從日常證明它的不變,但如今,他逐漸明白「只有變化才是真相」。偶爾他還是會夢見童年的修頓球場,及雨後空氣中散發的氣味。夢醒之後他不再急切地抓住那些感受,他說人愈大愈無所謂了,什麼感受都會變化,只是閃爍了一下的火花。

小克不已經填了來反駁香港樂壇已死論嗎?