離開真相,談何看見彼此和追求正義?我們的日報、速遞Whatsnew、端聞Podcast能夠保持免費,離不開每一位會員的支持。暢讀會員首月5折,尊享會員全年85折,幫助我們做出更好的即時報導和深度內容。

今年71歲的法國女性 Gisèle,18歲時與丈夫相識,經歷50年婚姻,育有3個兒女。她的丈夫做過房產中介和電工,她則在法國電力公司工作。退休後,他們從巴黎郊區搬到阿維尼翁(Avignon)附近的一座名叫 Mazan 的小村莊。

2020年,Gisèle 的丈夫 Dominique Pelicot 因在超市偷拍女性裙底被捕。警察隨後在他的手機、電腦和硬碟裏發現了大量女性的裸照、視頻和網約記錄。經調查,警方表示,自2011年起,他便對妻子下藥,在她昏睡後性侵,並在網上招攬陌生男性一同加入,10年間達200餘次。

今年9月,Gisèle 現身阿維尼翁的刑事法庭,隨後,這場審判震動了整個法國:她要面對的是已離婚的丈夫和參與強姦案的50名被告。因人數衆多,庭審將持續4個月,直到12月才會宣判。

「這將是場殘酷的考驗」,Gisèle 的律師 Antoine Camus 說,「她將第一次在延遲時間內經歷她遭受的十年性侵」,因為她「什麼都不記得」——數年間常常恍惚、失憶、下體不適,多次求醫卻未查出病因。縱然如此,她決定放棄法律為性侵受害者提供的匿名權,堅持公開審判,希望媒體公布她的全名,因為她「不感到羞恥」,「必須讓另一方感到羞恥」。

「我就像個拳擊手,倒下了又站起來」,Gisèle 在法庭上說,「我們必須說出這些罪行。我這麼做,是為了所有可能受害的女性。也許某天早上,一個醒來後失去記憶的女性會想起我的證詞」。

Dominique Pelicot 同時還因1990年代的兩起性侵案被起訴。在妻子和女兒的眼中,他一直是個「體貼的好人」、一個團結的家庭裏的「慈父」,沒人能想象他能做出如此被視為獸行的行為。

法庭的心理專家們認定他「無精神疾病」,而是依據「分裂」(clivage)的心理防禦機制行動,即如「化身博士」一般,「在同一個體內可以共存兩種截然相反的人格,過着兩種不同的生活」:「這不是精神分裂症,也不是一種妄想過程,也不會讓人失去與現實的聯繫。這更像是一個硬碟,在某一時刻以某種方式運作,而在另一個時刻則以另一種方式運作」。

法庭上,Dominique Pelicot 對他的罪行供認不諱。他談到童年的創傷:父親對他的姐姐和母親的性暴力、9歲在醫院被一個男護工性侵等等。他向妻子道歉:「我愛對了40年,愛錯了10年。我毀了一切,我必須付出代價」。

Pelicot 供認,他在一個臭名昭著的、現已關停的交友網站開了一個聊天室,邀請網友參與強姦他的妻子。與他談話後,僅有三成的人拒絕了邀約,沒有人選擇報警。每次犯事後,他都整理照片和視頻作為證據,一方面為了愉悅,一方面也為了「上一層保險,這樣,今天這些人才能被找出來」:「我和這間屋子裏的其他人(被告)一樣都是強姦犯」。他們都被事先告知 Pelicot 的妻子將昏睡不醒,並遵守一套流程:把車停在很遠的地方,徒步進家;不能抹香水、不能吸菸;在廚房脫掉衣服進入臥室;開始前必須把手放在熱水中,以防冰冷的觸感讓妻子醒來;他們也同意被拍攝:「他們知道一切,我沒有操控任何人」。

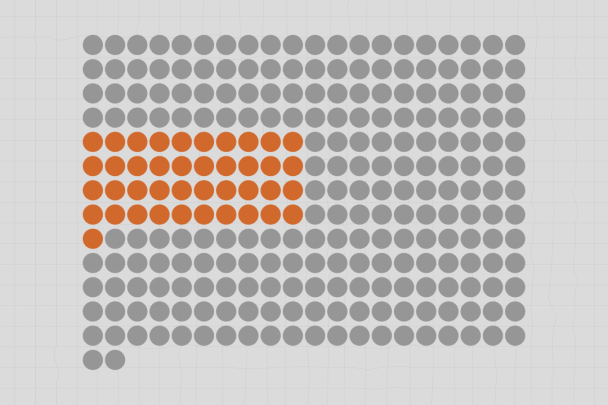

消防員、記者、卡車司機、獄警、護士、退休人員、市政顧問、工人、程序員、軍人……這50名被告來自各行各業。最年輕的在案發時年僅22歲,最年長的67歲,一半以上的人都已成家生子,無任何司法不良記錄。他們中的不少人被家人和友人形容為尊重女性的好人。

50名被告中,35人否認了對他們的指控。他們無法否認性侵的事實,但卻否認自己要去性侵的「意圖」:「我只是想要一夜情,所以沒想那麼多」。他們聲稱事先並不知道Gisèle被下了藥,他們以為她同意參加這場性遊戲(有人提出「委託同意」:只要丈夫同意,「他想對妻子做什麼就做什麼」),以為她只是睡着了,或者假裝睡着了,在過程中隨時都會醒來。罪過都是 Dominque Pelicot 的:「我被操控了」,「我太相信人了」、「我掉陷阱裏了」、「我接受不了被叫作強姦犯,這太沉重了」、「我也是受害者」。

即便面對法庭公布的錄像(他們在其中都顯得小心翼翼,動作輕緩,儘量不製造噪音),許多人仍堅持自己的說法。有位名叫 Redouane E.的被告說,他之所以會完成性侵,是因為他被 Pelicot 這個「瘋子」「嚇壞了」:「當一隻羊面對狼時,你不會問它為什麼不逃跑」。他甚至抱怨沒人調查 Gisèle 的手機:「我要求我們受到平等對待」。

Gisèle 對這種「非自願性侵」的說法表示憤怒:「沒有一種性侵和另一種性侵。性侵就是性侵」。被告律師對她的某些盤問,彷彿她是她丈夫的「同謀」,也讓她感覺受辱:「我感覺自己是罪犯,他們才是受害人」。「什麼時候一個男人可以為他的妻子做決定了?這五十個人都沒想過(她有沒有同意)這個問題嗎?」,她質問道。

由是,Pelicot 案引發了法國社會的巨大反響,再次引發了關於在性侵的法律定義中引入「同意」概念的討論。

在法國,強姦罪在目前的刑法中指的是「通過威脅、暴力、強迫、乘其不備,在違背他人意志的情況下,強行與其發生任何形式的性插入行為」。按法學家 Catherine Le Magueresse 的解釋,若案件並不屬於「威脅、暴力、強迫、乘其不備」這四種情況,法官便難以定罪,例如,受害人雖然表示拒絕,但並沒有反抗,或是受害人和施暴者相熟時,施暴者可用更隱秘的方式讓受害者就範(如衆多婚內強姦的案例)。

今年4月的一份報告指出,2012年至2021年間,法國94%的性暴力案件不予起訴。強姦罪現有的定義被認為是法律無法有效懲治性暴力行為的原因之一。因此,擴大其定義變得十分必要:Catherine Le Magueresse 提議,如果在法條中增加「確保另一方自由表達出的同意的義務」(或稱「積極同意」contentement positif),那麼,不僅選擇忽視另一方的拒絕會被定罪,另一方的沉默或迫於壓力的屈服(或稱「消極同意」contentement négatif),都不能再被當作脫罪的理由。

加拿大、西班牙、瑞典、比利時等國已經在法律中引入同意的概念。在瑞典,修改法律後的兩年內,強姦定罪數量增加了75%。在法國,這兩年內,相關法案被多次提交到議院,總統馬克龍也曾表示支持。

然而,因法德等國的反對,歐盟今年通過的針對女性遭受的暴力的法令中,同意概念並未出現。Pelicot 案後,一部分左翼議員發布公開信,再次要求修改強姦定義,並設立專門法庭審理性暴力案件等等。

法國女性主義圈子內部的意見也並不統一。「如果我們在法律上將強姦定義為未經同意,我們就會認為是受害者的行為而不是強姦者的行為構成了強姦。 這就會使受害者受到審查,而不是把重點放在被告身上」,哲學家 Manon Garcia 為此擔憂。

美國女權主義者 Catharine MacKinnon 指出另一個風險,即認為「同意就是同意」:「在支配、操縱和脅迫的情況下,同意是可以被強加的」。而女性基金會(Fondation des femmes)更傾向於支持制定一部「反性別歧視和性暴力的全面法律」。

Pelicot 案真正引發討論的,並非 Dominique Pelicot 超乎常規的罪行,而是其他衆多的被告所犯下的「常規」的性暴力。近幾年的 Metoo 運動一再地提醒民衆打破對性暴力罪犯的既定印象:他們常常不是什麼怪物或是街上的陌生人,而是身邊的「正常人」。Pelicot 案的大部分被告「非常符合我們日常所見的類型,也就是說,沒有特定的形象:並不是所有男人,而是『普通人』。這場審判是對性侵這一普通罪行的放大鏡」,律師 Anne Bouillon 寫道。

社會學家 Irène Théry 則表示,Pelicot 案揭示了性侵案往往被人忽略的一點,即「機會強姦」:「他們沒有強姦的意圖,也沒有犯罪的計劃,但是機會來了,他們也不會放過。換句話說,你不需要是一個 『強姦犯』,你只需要在當下有一種性興奮、對他人的蔑視和肯定不會受到懲罰的感覺,這樣就足夠了」。

Pelicot 案的審判,由此也變成了對在法國社會根深蒂固的「強姦文化」的審判。

「強姦文化指的是一整套鼓勵性暴力的既定印象和社會事實,它們助長性暴力的發生,並在其發生後,通過把它當作 『正常的』性交來防止它被認定為性暴力」,作家 Noémie Renard 寫道。

一些女權主義者將矛頭指向所有男性,表示「所有男人都是潛在的強姦犯」。小說家 Lola Lafon 指出:「如果不是所有男人都是強姦犯,那麼強姦犯顯然可以是任何男人」。學者 Camille Froidevaux-Metterie 則寫道:「所有男人都有罪:因為他們拒絕教育自己去了解性暴力的系統性層面,因為他們沒有參與我們的戰鬥,因為他們沒有感到羞恥,因為他們直到現在仍然是普通的冷漠者」。Morgan N. Lucas 在《解放報》上發布了一篇兩百多位男性簽署的公開信,譴責「所有男人所持續實施的系統性暴力,因為所有男人,無一例外,都從一個壓迫女性的系統中受益」。

而這樣的立場也招來一部分女權主義者的反對。

比如,社會學家 Nathalie Heinich 認為,指責所有男性和男性氣質需負集體罪責是一種「倒置的性別歧視」:「這暴露出一種對正義的奇怪理解:對個體行為視而不見,卻在原則上指責某人,只因為他屬於某個他無法選擇的類別:這是對我們民主基礎上的正義原則的否定。」

她認為,應該提出更具體的問題:「是什麼導致這五十多個男人願意如此降低他們的道德門檻?是社交網絡的匿名性在其中發揮了什麼作用嗎?是色情妄想在互聯網上的無限制傳播使其正常化嗎?是父母在人際關係方面教育的缺失嗎?是慾望的萬能被豎立為合法的目標嗎?還是深入研究或許能揭示出的被告的某些共同特徵?」

1978年,在法國曾發生過著名的 Aix-en-Provence 性侵案的審判,當時,女權律師 Gisèle Halimi 成功地將審判變成一場公共討論和政治運動,推動強姦罪在兩年後被寫入刑法。有人認為,Pelicot 案也同樣可以進一步提高公衆對性侵的認識,並促使法律做出改變。

評論區 0