9月23日下午,花莲县马太鞍溪上游堰塞湖发生溢流溃坝,造成下游万荣乡、光复乡等地区严重灾情。截至28日止,灾害应变中心统计,至少造成17人死亡、7人失联,所有罹难者地点都位于中央灾害应变中心划定的强制疏散撤离范围内。这座被称为“悬在山谷中的不定时炸弹”的堰塞湖,在强台桦加沙豪雨影响下,终于发生了最令人担忧的溢流溃坝灾难。

根据监测资料,9月23日下午2时50分,马太鞍溪堰塞湖发生坝顶溢流。首波洪峰于15时08分冲到马太鞍溪桥,并在15时30分左右将桥冲断。16时左右,土石泥流溢淹至光复市区,洪水夹带滚滚泥流,甚至淹至一层楼高。

问一:危机的起点,马太鞍溪堰塞湖如何形成?

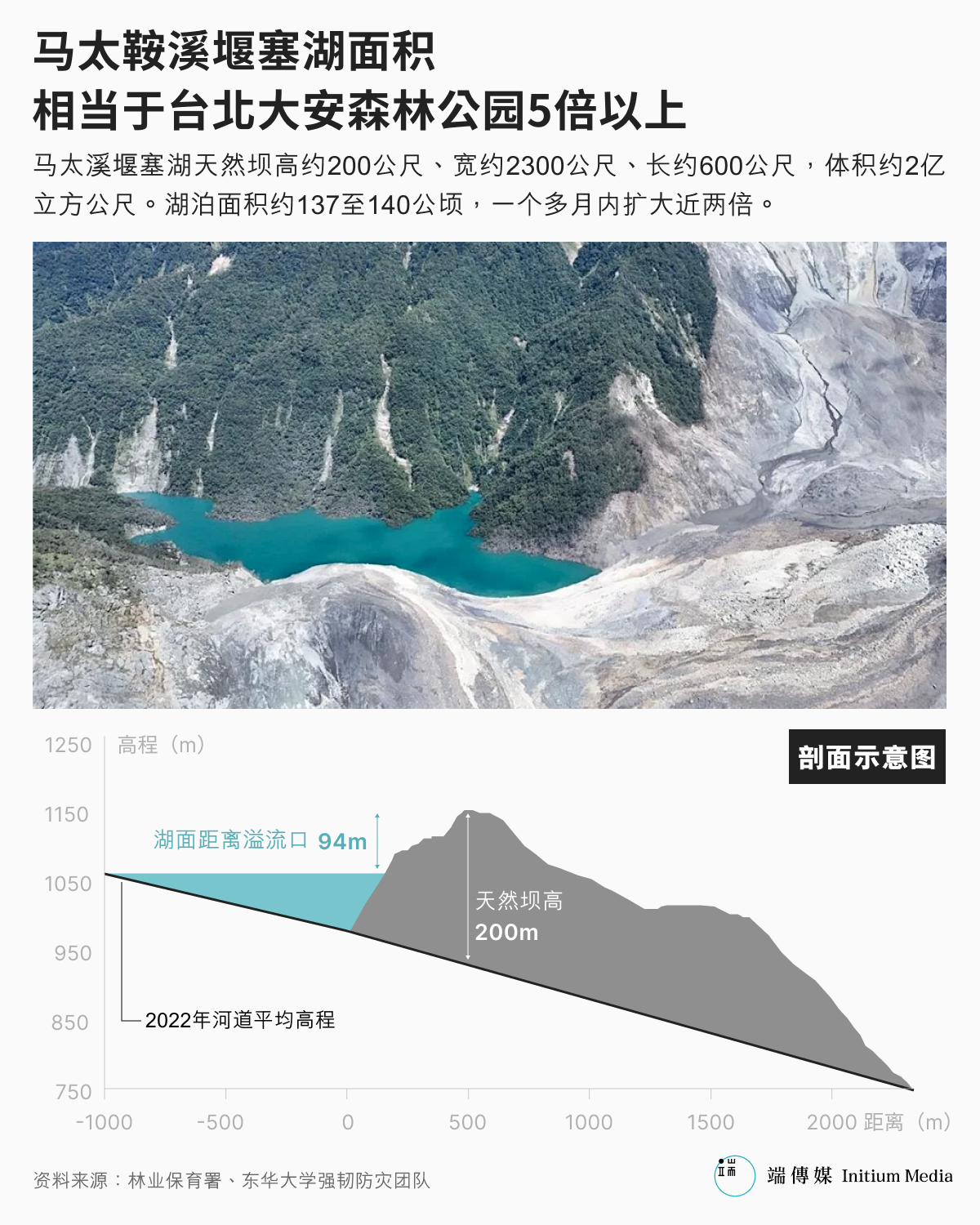

这起灾难源头可追溯至今年7月,根据林业及自然保育署(下称林保署)花莲分署的空勘资料,7月下旬至8月上旬期间,台风“薇帕”环流带来豪雨,在花莲万荣乡马太鞍溪上游国有林班地触发大规模崩塌,形成堰塞湖。初期评估显示,天然坝体高度约120公尺,蓄水量约1660万立方公尺,湖面与溢流口高差尚有约94公尺。

国立东华大学强韧防灾团队对马太鞍溪堰塞湖估算指出,天然坝高约200公尺、坝宽约2300公尺、坝长约600公尺,坝体体积约2亿立方公尺。湖泊面积约137至140公顷,相当于台北市大安森林公园5倍以上,面积从8月上旬的47公顷,在一个多月内扩大近三倍。

国立阳明交通大学防灾与水环境研究中心主任林志平认为,马太鞍溪堰塞湖在国内外都是相当罕见且大型的堰塞湖。而根据林保署在溢流前的监测数据,该堰塞湖满水位蓄水量约9100万立方公尺,相当于一座南化水库的有效库容。在23日溢流发生前,蓄水量已达约8600万立方公尺,为总库容95%左右。

据瑞竣科技卫星影像分析显示,7月23日到9月初,堰塞湖的面积从6.32公顷暴增至80.77公顷,成长近13倍,急速扩张的态势让监测单位高度警戒。林保署的“国有林防灾应变及堰塞湖监测系统”资讯显示,9月13日湖水面高1116公尺,距离溢流口1139公尺仅剩下不到25公尺。

马太鞍溪堰塞湖之所以形成,起因为多年前地质活动,2003年上游蚀沟开始出现局部崩塌;2020年,崩塌范围逐渐扩大;2024年4月3日的花莲强震导致山体大规模松动,成为堰塞湖形成前期主因;2025年7月,薇帕台风带来的豪雨引发大规模土石崩塌,正式阻塞马太鞍溪上游河道,形成堰塞湖。

问二:与时间赛跑,政府做了哪些准备?

由于堰塞湖距离下游马太鞍部落的万荣乡明利村仅约11.5公里,对聚落居民构成直接威胁。毁灭性洪水冲向下游万荣乡与光复乡,沿岸的明利村、大平村、大同村等聚落首当其冲。

台湾政府在7月21日透过卫星监测首次发现此堰塞湖的存在,7月26日启动应变机制,成立应变小组,也透过空拍、卫星等方式建立堰塞湖的量体模型并进行初步风险评估,并持续监测坝体稳定性与蓄水量。

这项应变计划由林保署委托阳明交通大学防灾与水环境研究中心负责第一线监测,提供坝体和水位数据,台大土木系负责溃坝水文模拟,精算淹水范围,另有成大、东华大学等专家学者组成监测团队。

由于堰塞湖地处深山、地形险峻,且无道路可达,8月18日至20日,在空勤总队出动黑鹰直升机协助下,将林保署工作人员及水位计等吊挂运至坝顶装设,用以即时监测堰塞湖的水位、评估溃坝溢流的风险,并作为启动下游疏散预警的依据。此时库容约占满水库容43%至53%(约3960至4800万立方公尺),湖面距溢流口约39至50公尺。

在这场堰塞湖危机中,应变机制由林保署担任主责单位,负责堰塞湖监测、溃坝模拟、装设监测仪器,并作为资讯发布与跨单位协调核心。水利署第九河川分署负责下游河道安全作业,包括检视河道清淤、开口围堵、提供CCTV影像介接等。农村发展及水土保持署提供即时卫星影像与航拍图资,作为研判堰塞湖变化的重要依据。交通部负责评估并保护台9线、铁路等重要交通基础设施的安全。

地方政府层级,花莲县政府,万荣、光复、凤林乡公所担任第一线执行单位,负责保全户名单造册、规划疏散避难路线、发布撤离通知,及执行灾时强制撤离。

此前,8月12日至14日杨柳台风期间,相关单位先是启动预防性疏散与跨机关研判,当日完成共259户、697人撤离。台风过境后,研判坝体暂稳,解除警戒,并持续即时监测与整备。

而在23日堰塞湖溢流发生前,林保署表示,9月22日上午7时起,因桦加沙台风带来强降雨,监测到堰塞湖水位急速上升,便开始对花莲县政府发出红色警戒,建议花莲县府立刻撤离当地居民。从22日上午到23日灾害发生前,总计发布9次预警通报,提醒下游地区有溃坝风险。

花莲县政府接收到红色警戒后,立即针对堰塞湖下游的光复乡、万荣乡及凤林镇等地区,展开预防性疏散撤离作业。此次疏散范围是依据中央于21日才刚扩大匡列的警戒区,总计影响1837户、户籍人口8524人。

然而,这8524人并非全部异地撤离,根据县府22日晚间回报,实际执行时,多数居民(约5348人)是采“垂直避难”留在家中高处,另有130人安置于收容所、1365人依亲避难。

9月16日执行“细胞广播(CBS)演练”,会后回馈部分区域收讯不佳,国家通讯传播委员会(NCC)建议扩大基地台框选范围,并建立保全户精准电话通报机制以补强。9月17日,专家共识将“最可能情境”由极端溃坝调整为“晴天溢流、下切约50公尺”之冲刷型事件。然而,实际灾情显然超出预期。

针对此次事件中CBS告警系统的作用,铭传大学建筑学系教授王价巨表示肯定,但他强调,其“有效性”取决于民众对讯息提供单位的“信任程度”。他形容,若警报发布得太频繁,会产生“狼来了”效应;若讯息强度不足,又无法传达急迫性。民众是否相信并采取行动,取决于政府长期建立的信任关系。

王价巨进一步说明,信任决定了后果。政府在第一线的告警责任已经尽到,但民众是否愿意采取更多措施、是否愿意起身行动,会回到个人的自主判断,又回到风险感知与风险意识的循环。

他举例说明,新闻画面有警察在疏散时直接开骂民众“是不是想死”时,这种强烈的讯息会让民众觉得情况真的很紧急,可能就会加快行动。讯息的强烈程度可能成为影响民众反应的关键因素。

王价巨指出,人的反应很特别,新闻讨论的程序步骤、SOP是否到位,但真正的重点是“人”。他说:“今天再问10个人,说现在这里还有土石流的威胁,你认为可不可以回去继续居住?”他认为选择回去的居民仍居多,民众的自主判断会认为土石已经流下来过了,水应该不会那么严重。

他特别提到“共同图像”的重要性,民众普遍缺乏对灾害严重性的认知,“它(灾害)是没有画面的,当它没有画面的时候,我们的思考是不一致的。”因此近年在宣导上会比较强调共同图像,因为共同图像背后才有共同语汇及共同架构。

问三:工程手段能处理马太鞍溪堰塞湖吗?

堰塞湖是因山崩、土石流等自然现象,导致大量土石崩塌,并阻塞河道所形成的天然湖泊。这些崩塌的土石形成一座不稳定的“天然坝体”。在台湾,诱发堰塞湖的主要原因是地震与豪雨。马太鞍溪堰塞湖正是这两种因素叠加的结果:先有地震松动土石,后有台风豪雨触发大规模崩塌。

由于堰塞湖的坝体多由松散的乱石和土石构成,结构非常不稳定,土体松软,因此应变时间及空间极为有限。林保署表示,马太鞍溪堰塞湖于7月21日形成后,已召开多次专家会议讨论,研商包括坝顶降挖、炸开坝体、虹吸抽水等多种减压方案,但因为堰塞湖位处偏远山区,无道路可及,人员亦无法步行抵达,必须倚赖空勤总队以直升机接运才能安装水位计,工程重机具无法运抵。

至于以炸药爆破坝体方案,林保署指出,因坝体土方体积达2亿立方公尺,长度达2.3公里,且考量恐扰动坝体及边坡之不稳定性衍生大规模崩塌。林保署评估,即使不再发生台风与豪大雨,仅以一般雨量情况评估,堰塞湖也会在10月初溢流,工程手段难以介入。因此,以强化监测警戒与下游防减灾措施,作为主要应变策略。

国民党团立法院总召、花莲立委傅崐萁曾提出以爆破方式处置,而此说法遭到李鸿源的反驳,称马太鞍堰塞湖“不能炸”。李鸿源曾是前总统马英九任内内政部长,并为一名水利专家,他强调,爆破“一直都不在选项里面”,并对主张“炸一炸”的说法是在“讲干话”。他主张以监控、预测与疏散为主要应对措施。

他表示,由于堰塞湖的土方量体太大,爆破不见得能将坝体炸开,且使用大量炸药可能会引发周边其他滑坡或造成更不可控的负面影响。

针对堰塞湖处理,李鸿源及其团队主要聚焦于灾害控管(damage control)和人员疏散(evacuation),因许多传统的工程处理方案,如开挖或引流方案,碍于马太鞍堰塞湖的特殊情况,评估为不可行或风险极高。

他也指出,台湾对堰塞湖处理经验不足,专业上非常困难,只能依靠监控与疏散。

问四:洪水倒数计时,堰塞湖如何一步步走向溃坝?

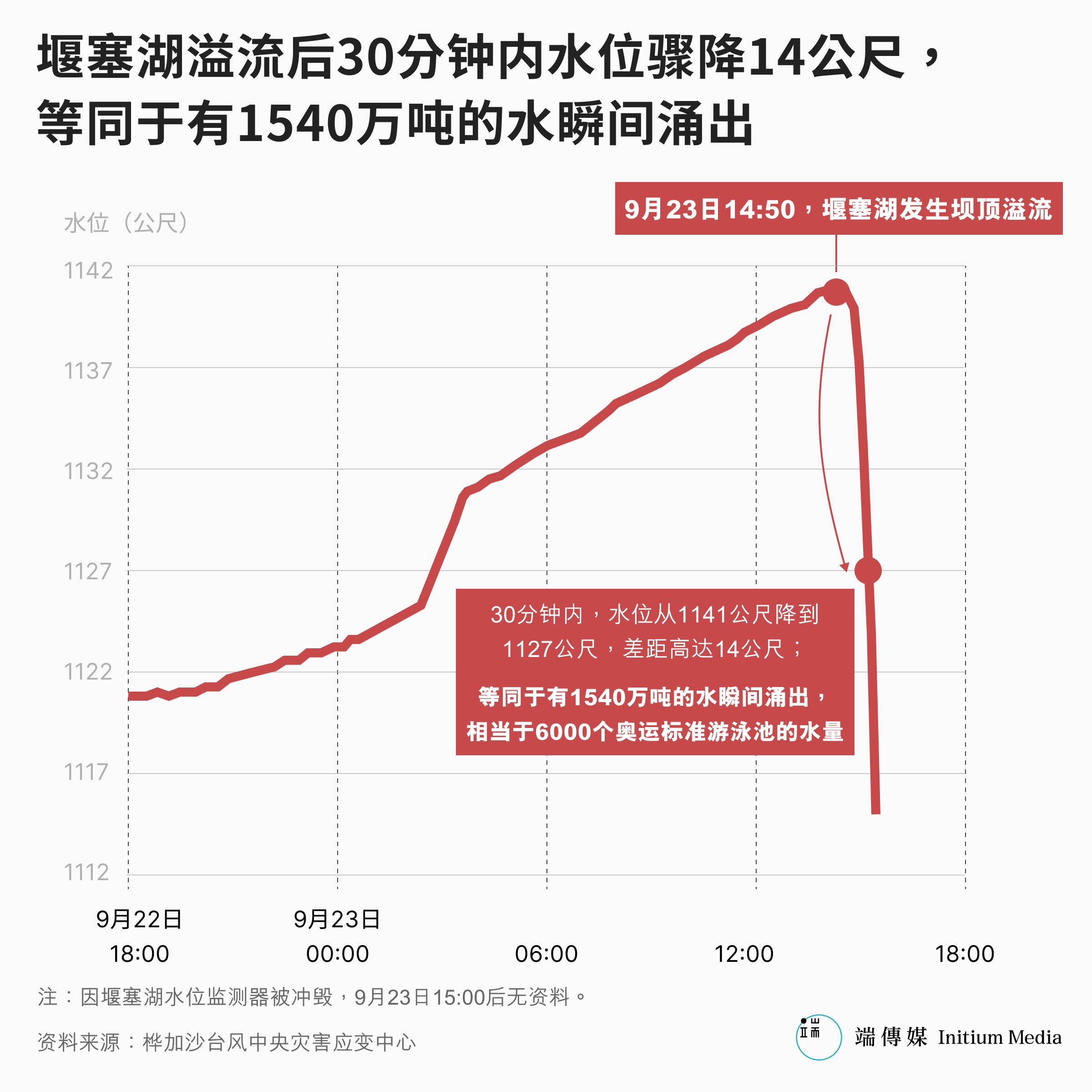

根据国立东华大学强韧防灾团队资料显示,马太鞍溪堰塞湖发生坝顶溢流后,30分钟内,水位就从1141公尺降到1127公尺,差距高达14公尺,换算堰塞湖面积约110公顷,等同于有1540万吨的水瞬间涌出,相当于6000个奥运标准游泳池的水量。

溃坝前的关键时刻,9月23日上午3时,堰塞湖水位开始急遽上升,突破海拔1130公尺。中午12时,水位已逼近1140公尺,距离坝顶可能溢流点非常接近。下午2时左右,水位达到最高点,湖水开始从坝体低洼处溢流。下午2时至3时期间,溃坝发生,溢流造成坝体结构崩溃,形成缺口,湖水夹带土石倾泄而出。下午3时后,水位监测仪器讯号中断,推测已被洪水冲毁。

在马太鞍溪堰塞湖首次溢流后,危机并未完全解除。在2时50分首波溢流后,第一次洪峰在下午15时08分抵达下游的马太鞍桥,并在15时30分挟带巨大洪水将桥冲毁。第二波溢流则发生在下午16时30分,此波洪水量更胜于前,导致大量泥水冲进光复市区加剧灾情。

花莲山区是此次台风在全台湾降雨最多的区域,由于位处迎风面,台风环流与中央山脉相互作用,在迎风面产生剧烈地形抬升作用。根据气象署统计,截至24日凌晨1时50分,23至24日的2日累积雨量排行,前10名地区分别落在花东、高雄,其中花莲天祥突破714毫米位居第一。

同时,马太鞍溪堰塞湖是“溢流”、还是“溃坝”同样引发舆论争议。民进党立委蔡易余在党团群组表示花莲堰塞湖是“溢流”而非“溃堤”,农业部统一使用“溢流”一词,引发外界对于淡化灾情的质疑。

国立中央大学水文与海洋科学研究所教授吴祚任针对“溢流”与“溃坝”做出解释,吴祚任判断,第一波应是溢流。然而,水在流动的过程中,坝体会受到侵蚀。当侵蚀过程中有比较剧烈的情况发生,就会类似溃坝;第二波来的时候,可能是一半的溢流,一半的溃坝,是上半部的小型的坝(即上部结构撑不住破掉),但预期还有一些自然坝体存在。

根据吴祚任的解释,“溢流(Overflow)”在字面上的理解是水满了后从坝体上方流出,指的是水位高于坝体(土石堆)的高度时,水透过坝顶宣泄下来。

而“溃坝(Breach/Failure)”,吴祚任说,这是指坝体结构失去支撑,导致湖水以极大的冲击力释放出来。在标准的人工坝模型中,溃坝主要是因为水比较深的地方压力大,导致坝底是往下面破开出去的。堰塞湖溃坝的行为与分析海啸非常类似,他形容这“比较像是从山上下来的海啸”,特征是水流会带有洪峰。

李鸿源表示,堰塞湖下切80公尺就是“溃坝”,坝体已经垮掉不见,他质疑一般人根本搞不清楚溃坝、溃堤、溢流的差别,争论这些专业术语毫无意义。

科普作家潘昌志对端传媒表示,马太鞍堰塞湖灾害引发的“溢流”、“溃坝”等用词争议,源于各方对词汇理解不一致。他解释,“溢流”是水的行为,“溃坝”是坝体坏掉,两者是不同主词。灾害通报单写的“坝顶溢流”与简化的“溢流”意义不同,但对了解情况的人来说,“坝顶溢流”跟“溃坝”没什么两样,因为都会造成灾情。他认为,这些争议是知识落差加上政治因素导致的无效讨论。

问五:撤离执行卡在哪里?避难安排又该如何进行?

实际上,中央灾害应变中心先于9月21日上午开设,并召开首次会议。在堰塞湖溃决前共召开了7场会议。内政部长刘世芳在21日下午开过专案会议后,判断撤离工作需要马上启动。中央应变中心在同日傍晚6时召开第三次会议,宣布扩大撤离范围从原来的6个村里扩大到12个村里,撤离人数从690人暴增到8千余人。

该扩大撤离的决议,来自台大防灾科研团队提出马太鞍溪堰塞湖溃坝模拟报告,指出溃坝后将形成高含沙量泥流,破坏力远超预期。会议决定采纳最严峻情境,将疏散警戒范围从原先245户扩大至1837户,实居人数达8524人。

此前,监测团队评估基于“晴天溢流,下切约50公尺”情境,建议撤离范围仅涵盖245户、约690人。台大团队在分析过程中纳入“高含沙量”变数,判断堰塞湖溃决时,挟带大量土石的泥流释放能量与冲击力将远大于清水洪水。事后证明,台大团队模拟出的淹水范围与实际灾情高度吻合。

隔日上午7时,林保署发布红色警戒,并发出紧急通报单,建议花莲县即刻执行强制撤离。刘世芳部长在第四次工作报告中,裁示务必把握中午前风雨较小的黄金撤离时间。自21日起,林保署已通报花莲县府9次,消防署通报10次,要求县府尽速执行疏散撤离。

花莲县府则澄清,“9次示警”指的是从7月26日开始观测马太鞍溪堰塞湖,累积第9封的通报行政文件,因9月22日上午7时,林保署监测判断堰塞湖24小时内有溃堤风险,故发布第9封通报单“发布红色警戒”,县府与地方乡镇公所亦已同时进行强制撤离。

然而,地方执行面临困难。凤林镇长林建平和光复乡长林清水都表示,短时间内难以通知所有民众。面对地方表达困难,指挥官刘世芳部长表示会增派军方人力全力协助,并强调要与时间赛跑。在国军派遣军卡扩大运输下,地方强制撤离工作在溃决前一天9月22日已展开。

针对短间内疏散规模从6百多人激增至8千多人的情况,美国安柏瑞德(Embry-Riddle)航空大学全球校区副教授张贤龢对端传媒解释,此大幅增加属于正常现象,并以美国三哩岛核电厂事故为例,指出实际疏散人数往往是预估的10倍以上。

张贤龢指出,科学模型有其极限性,无法精确预测疏散人数。他解释,疏散不只针对直接受影响的民众,当周边生活机能都被疏散后,留下来的人也将失去基本生活条件。因而在实际受影响的区域之外,许多人也会离开家园,这种现象在灾害管理中称为“疏散阴影”(Shadow Evacuation)。

中央计划中,针对需撤离的8524位居民,规划了收容安置185人、依亲3100人及垂直避难5239人(编按:当洪水或海啸等水患来袭,民众因时间紧迫或环境不允许而无法进行水平撤离时,应立即往建筑物的高楼层或高地移动,以争取时间保全性命)。花莲县政府副县长颜新章在22日第五次工作会议中提到,当时收容人数130人,垂直避难有5348人。然而,李鸿源指出垂直避难是“没办法的办法”;县府则认为,此选项可能使部分民众误以为待在二楼以上就安全,影响了强制撤离的意愿。不过有许多居民指他们并未收到撤离通知、或是根本没听到撤离广播。

关于垂直避难与水平疏散的选择,张贤龢认为居民选择成本最小的方案是人性使然。他强调,在面对海啸或是突发洪水,部分在受灾地区的民众难以进行水平疏散时(如行动不便),垂直避难(Vertical Evacuation)确实是一个可行选项,但民众必须了解,选择留在家中二楼或更高处避难,当周围邻居都被疏散、便利商店关闭后,生活机能将完全丧失。因而非不得已,还是应该遵从相关单位的安排,撤离家园,或是前往指定的避难处。

他强调,不同的灾害间,许多应变作业均为共通。因而如要打造韧性的社会,台湾需要培养起面对各项天灾与紧急事故间“共通的灾害应变基本功能”,包括各部门间的联系、人员的收容与协助、与人命搜索与救援等功能,并将执行方式记载下来并留存成文字记录,定期演练且邀集专家共同检视改进,以建立起共识与基本能力,而非每次灾害来临时都得“重新开始摸索”。

22日下午总统赖清德前往中央应变中心视讯时,花莲县长徐榛蔚并未出席,仍在国外,由副县长颜新章代理,徐榛蔚当晚才返台。尽管中央多次示警要求尽快撤离,花莲县府应变中心一直维持二级开设,直到堰塞湖在9月23日下午溢流后,才紧急改为一级开设。而此时间差也引发质疑声浪。

根据农业部林保署署长林华庆报告指出,截至25日上午的航拍确认,马太鞍溪堰塞湖的剩余蓄水量约为1300万吨,该区域目前仍维持红色警戒。同日上午,航拍确认坝体溢流口已下切15公尺,堰塞湖的面积已缩减至16公顷。

灾情统计方面,根据28日傍晚统计,罹难人数17位、失联人数7位。据花莲县政府26日资料显示,在已知年龄的12位罹难者中,超过7成(9位)的年龄在70岁以上,其中更有7位超过80岁,初步研判,由于罹难者多为行动不便的高龄长者,且堰塞湖溃决的洪峰速度极快,瞬间就灌入并淹没住宅一楼,导致他们完全来不及反应与撤离。

截至28日,依中央灾害应变中心报告,堰塞湖溢流前高度为200公尺,目前下降至86公尺,湖区面积原140公顷已降至15.5公顷,堰塞湖原总蓄水量为9100万吨降至700万吨。

林华庆表示,专家会议曾评估把握非汛期开辟便道,以机具开挖并运离土石,不过他强调这仍在技术评估阶段,尚未定案。

针对老年人口的特殊需求,王价巨建议可采取两个层次的作法。第一是预防性撤离,他认为针对老人家或特殊需求者,在更早就开始进行撤离会更好。目前土石流的预防性撤离在黄色警戒就会启动,但也看到很多案例因为黄色警戒撤离后没有发生事情,下次民众就不愿意离开。

第二个层次是强化“社区的自主防灾”。王价巨强调,大规模局部性灾害发生时,搜救队或国军到现场都需要时间,反而是社区的能力、社区里面的通报、自主救灾与自主避难行为,会决定后面是否能够有效救援;要把责任加诸到社区身上,而不是把重点压在公共救援上,必须把社区安全网络建立起来。

针对“挨家挨户”强制撤离的讨论,王价巨认为需要进行更细致的族群分析。对于因行动不便、卧病在床而无法自主行动的“保全对象”,政府确实有责任建立清册,并透过挨家挨户的方式进行协助撤离。

然而,对于身体机能健全、但因低估风险而拒绝撤离的民众,他认为这并非单纯“政府要不要挨家户”的问题。他指出,强制撤离在执行上有人力与资源的限制,同时也面临法律上的挑战。台湾的宪法保障人民有迁徙的自由,即便现行法令可对拒绝撤离者处以罚款,但受罚者依然可能选择缴纳罚款后返回家园。

王价巨最后强调,防灾的核心精神应回归“责任分担”,政府的首要责任是确保资讯公开透明,明确告知民众应为自己的选择承担相应责任。政府的第二层责任,则是必须锁定并确保“保全对象”或特殊需求者等,在无法自主应变时,能获得及时的协助。他指,这两个层次的职责必须明确划分,才能建构更有效率且权责分明的防灾体系。

根據《灾害防救法》第24條,「為保護人民生命、財產安全或防止災害擴大,直轄市、縣(市)政府及鄉(鎮、市、區)、山地原住民區公所於災害發生或有發生之虞時,應勸告或強制其撤離,並作適當之安置。」理論上政府各部門是具備法律賦予權力強制撤離的,不知道這次為什麼沒有運用這部分的權力。