一群美國人在TikTok禁令前夕賭氣下載的小紅書,給了美洲原住民社群聯結和對外教育的新平台。

2025年1月19號,拜登政府對TikTok的禁令生效後,其應用程序短暫無法使用,直到第二天特朗普上任,發布了75天的延期令。TikTok回歸後一些美國用戶逐漸離席,但「洋抖難民」初代的熱潮消退一些後,依然有部分美國用戶留在了小紅書。

中美平民信息交流的話題中,囊括了不少近年來美國大衆才開始關注的話題,例如大碼時尚,非裔頭髮。而在衆多出乎意料的相遇裏,美洲原住民的「認親」是尤為特別的一幕——美國各地的原住民在小紅書找到彼此,中國網友則單方面向美國原住民認親,認為彼此「原是一家」。

小紅書算法,助推美洲原住民「TikTok難民」彼此連接?

前來小紅書的美洲原住民各種各樣:有原住民保留地裏幾個孩子的母親,也有二十歲左右住在城市裏愛做手工、愛看韓流的青少年;他們長相和血緣各異,有的與亞洲人五官差異不大,但也有頗像歐洲人或是拉丁美洲人的。

每逢介紹自己的背景,除了生活地點,美洲原住民還要介紹自己的部落血統——從阿拉斯加的因紐特人(Inuit),到南達科他州的拉柯塔人(Lakota),甚至還有不止一種部落血統的用戶。

無論東南西北、男女老少,大部分原住民用戶都愛分享在節慶裏盛裝跳舞的生活片段。這些身着羽毛、動物皮毛、盛裝歌舞的帖子下面,往往會收穫小紅書中國用戶的大量點贊和評論區的提問,也會出現不少同是原住民同胞的用戶彼此問好,認了自己這個「表親」。在美洲原住民的社群文化裏,因為表親衆多,大家親暱地用「表親」來稱呼同是美洲原住民的彼此,以示尊重。

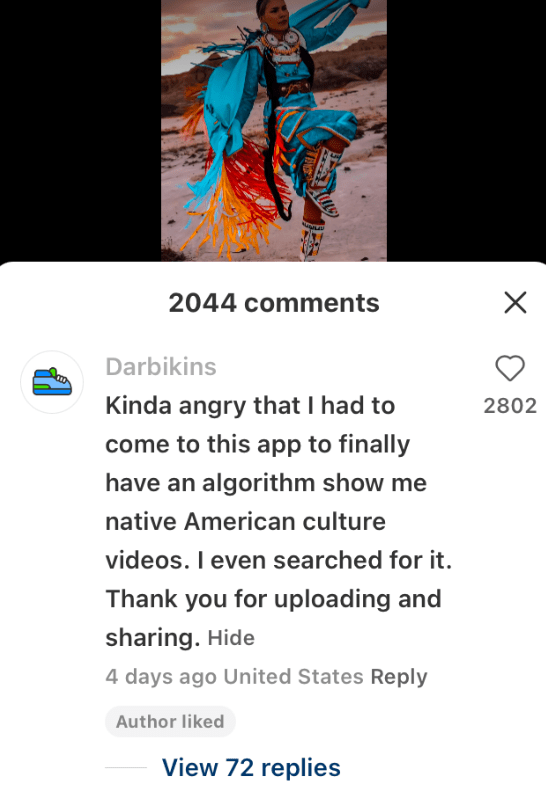

對原住民用戶來講,找到社群的喜悅不僅來自於大洋對岸的熱情和好奇,還來源於小紅書的算法 ——不少同處於美國的洋抖難民,也表示自己第一次在社交媒體上刷到這麼多的原住民內容,而且還是國外的社交媒體。只要發現了一條原住民內容互動,美洲原住民的內容就源源不斷地從自己主頁的發現欄裏跳出來,讓從TikTok來的許多用戶頗為吃驚。因為原住民群體在美國被邊緣化的歷史處境,一些原住民認為Instagram等西方社交軟件涉嫌壓制原住民內容。

美洲原住民入駐小紅書的背後,有一部分是對於失去寶貴網上社群的恐懼。

早年間,美國主流媒體中原住民的內容少之又少,而疫情期間TikTok的興起,給予了原住民一個少見的聯結和發聲渠道。不少原住民開始在TikTok上分享自己的日常,自己的民族服飾,部落集會和舞蹈,還有原住民自己的段子和幽默。也有不少原住民在TikTok上宣傳自己手作工藝品,甚至由此發展了自己的小買賣生意。TikTok的標簽「原住民」(#indigenous #nativetok等)也讓許多人找到了自己的社群。

除了日常和段子,TikTok上的原住民內容往往也是社區提倡和發聲的渠道。

在美國和加拿大,原住民女性失蹤和被謀殺的案件超出其他族裔,得到公衆關注卻不多。因此,TikTok上有不少有關這些事件的討論。

美洲原住民還在TikTok上積極反對拜登任上批准的阿拉斯加的大型石油鑽探項目Willow Project,又或是討論自留地上受污染水源的問題、科普曾經把原住民兒童從家人身邊帶走的強制寄宿學校。

在TikTok禁令前夕,一位亞利桑那州的納瓦霍/迪內(Navajo/Diné)自媒體人告訴Arizona Republic,對於有可能失去TikTok,她感到很傷悲,因為原住民社群好不容易找到了一個平台,能夠連接彼此、為自己發聲,讓更多人了解到許多原住民面臨的社會不公和現狀。

「我們生活的社會甚至都並不想讓我們繼續留在這裏。所以單單只是存在、向世界展示原住民的快樂,能刷社交媒體看見原住民的年輕人載歌載舞、做珠飾,這都是難能可貴的。」

當美洲原住民遇到中國網民的刻板印象與誤會

小紅書上涌入的美洲原住民的多樣性,讓不少小紅書用戶意識到,原來「印第安人」並不是一個單一的群體,而這個稱呼也不恰當——這畢竟是歐洲殖民者發現美洲時的誤稱。

在許多評論區討論中,有人類比了中國的五十六個民族,將美洲原住民比作是少數民族。穿戴部落服飾帖子的評論中,經常有人發苗族或是鄂倫春族等族人慶典的照片。而美洲原住民面臨的許多問題似乎也是中國少數民族文化傳承的問題,例如部落語言的保留。

相比TikTok,小紅書上的美洲原住民內容更偏科普。可能因為主要用戶是中國人,或是小紅書平台的生活化內容定位,大部分原住民的內容轉向了介紹自己的日常、歷史,文化和食物。有人分享自己製作的傳統食物油炸麵包(fry bread),有人分享自己做的串珠工藝,也有人分享自己的酋長爺爺的照片。也有人發了美洲原住民部落語言的分布圖。

有些美洲原住民還為文化交流而與審查制度鬥智鬥勇。如一位因紐特女大學生在小紅書網友的指導下,繞開了關於對未成年人紋身內容的審查,「科學」科普了因紐特文化中的紋身意義。她在視頻裏展示了自己臉上和手臂上的標記,細數每個墨水點隱含的意義,只不過所有用谷歌翻譯成的中文字幕上,紋身兩字都用線條劃去了。

不過,交流中也出現不少對美洲原住民的成見和誤會:有位中國用戶問起了是不是現在的美洲原住民因為政策照顧、可以蓋賭場、不交土地稅,都生活得很好、都是富人和農場主。面對這樣的提問,美洲原住民用戶回答,大部分同胞都住在自己的自留地上,而自留地則是殖民時期強制的產物,因為管轄區域複雜,這樣的區域往往基礎設施低下,有時甚至沒有自來水。而最近在美國得到的關注,也全是原住民娛樂內容的興起和自媒體的功勞。

也有中國網民在評論區中依照中國網絡上流傳的一套 「假」說「認親」:指美洲原住民大概是從殷商時代移民到美洲大陸的中國人,而大家原本就是一家、怪不得彼此看着眼對眼很親近。

這一說法源自20世紀初中國知識分子的民族主義歷史想象,也曾屢次被後世學者指出論據不足和牽強附會。在小紅書上,一些用戶也指出這也是並非真實歷史。有小紅書用戶發表帖子,說沒有實際真正證據證明這個說法是準確的,而美洲原住民的語言與中文也不是一種體系。貿然認親,反而是對美洲原住民自己獨立文化的不尊重,是一種認為大中華文化高人一等的傲慢。

因為美洲原住民的地域和部落差異,面對小紅書上大中華地區的好奇提問,有時原住民彼此也會產生糾紛。比如在一條帖文下,兩位原住民用戶對是否能向小紅書上的中國用戶介紹因紐特人為「愛斯基摩人」(Eskimo)產生分歧。在許多加拿大因紐特網紅的積極科普下,主流文化逐漸接受了「愛斯基摩」是一種貶義稱呼,而阿拉斯加的因紐特人則說這在當地的社群內部也依然是個不能統一口徑的問題。

美洲原住民議題有時也引發中國網民之間圍繞民族問題的分歧。如在美國網民的某條「中國有沒有原住民」問題下,就有中國網友發表觀點稱:「新疆的漢人才是原住民……信回教的遊牧民族才是外來戶」。這一發言隨即引來其他中國網友質疑:「別離譜行嗎?」,「少看營銷號和民科野史」。