9月底,中國的互聯網上正在流行AI生成短片,而這一次的主角是站在中國工廠裡頭的印度人。鏡頭裡,擁擠的高鐵站中,南亞長相的人們排起長隊,背景聲音不斷重複:「中國推出K簽證了」。影片暗示的是南亞人排隊等著領K簽進入中國。評論區裡的網友直截了當:「中國正在變成下一個印拿大。」

「印拿大」是部分中國網民對加拿大的嘲諷。過去一年,印度人佔加拿大新移民總數的26.34%,遠超其它國家。中文互聯網上流傳着各類誇張敘事:印度人在加拿大「鑽政策漏洞、隨地大小便、亂扔垃圾」。這些充滿刻板印象的內容,如今被移植到對中國未來的想像中。對不少人而言,K簽的推出似乎意味著類似的情景即將在中國上演。

10月1日,中國正式推出一項為外籍青年科技人才設計的新簽證類別「K簽」,允許他們無需中國雇主邀請即可入境求職。官方稱此舉是「人才強國」戰略的延續,但出台時機恰逢青年失業率創新高、畢業生求職艱難之際。再加上微博上印度媒體對「中國版H-1B」的熱烈報道被大量轉發,網民的焦慮被迅速點燃。

事實上,推出新的簽證類別早在數月前便已敲定。7月16日,國務院第63次常務會議就通過新增針對外國青年科技人才的K字簽證的決定,並在8月7日由總理李強簽署國務院令確認。根據8月7日司法部、外交部、公安部及國家移民管理局的聯合說明,K簽的目標申請人是「境內外知名高校或科研機構科學、技術、工程、數學學科領域專業畢業,並獲得學士學位及以上證書者,或在上述機構從事相關專業教育、科研工作的外國青年科技人才」。他們可在中國境內從事「交流、創業、商務等活動」。

獲簽者無需事先取得中國僱主的邀請,可以個人先來,再找機會。這在中國簽證體系中極為罕見,與此前必須有境內單位擔保的R字簽證完全不同。

國家想要打開國門「搶人才」,而民眾卻擔心被世界「搶機會」。儘管K字簽證實施細則尚未公布,輿論已聚焦於其「本科即可申請」的較低門檻,也焦慮新政推行後可能帶來的移民潮。

一向對移民政策極為審慎的中國,為什麼選擇此時推出K簽?民間的焦慮為何延後兩個月才爆發?而當國門打開後,中國究竟能吸引誰、留下誰?

搶人才之路:從「R簽」到「千人計劃」

《人民日報》在為K字簽證辯護時指出:「儘管我國人力資源總量、科技人力資源總量、研發人員總量均居世界第一,但高層次人才仍然短缺。有數據顯示,2025年我國製造業重點領域的人才缺口將接近三千萬。」這個數字的具體來源未被說明,但或指向2023年《人民日報》旗下智庫人民資料研究院分析用工荒與就業難矛盾時引用的《製造業人才發展規劃指南》。這份配合「中國製造2025」目標制定人才發展藍圖的指導文件預測,到2025年,「製造業十大重點領域」的人才缺口將達2985.7萬人。

根據2015年的「中國製造2025」線路圖,這十大領域包括新一代信息技術、高檔數控機床與機器人、航空航天裝備、海洋工程及高技術船舶、先進軌道交通、節能與新能源汽車、電力裝備、農機裝備、新材料、生物醫藥及高性能醫療器械等。其中,涵蓋人工智能產業的「新一代信息技術」領域,被預估在2025年將出現約950萬人才缺口。

如果說《人民日報》用接近十年前的數據聳人聽聞,但更近的數據依然不容樂觀。從招聘平台可見端倪。獵聘大數據研究院的報告估算,2025年上半年,國內人工智能相關崗位人才缺口已突破500萬。僅在過去六個月內,AI相關職位需求增速超過30%,其中機器人工程師與算法工程師的需求均成長逾五成。

用簽證「搶人才」是許多國家解決類似勞動力缺口的方法。喬治城大學安全與新興技術中心(CSET)早在2019年便提出,美國將繼續依賴外國科技人才以維持領先地位。英國則把爭奪全球人才納入國家戰略,發放全球人才簽證與高潛力人才簽證,對象同樣無需雇主擔保即可來英求職。阿聯酋自2019年起頒發「黃金簽證」(Golden Visa)吸引全球頂尖高校畢業生,德國也於2024年6月啟用「求職機會卡」(Chancenkarte),允許外籍申請者免雇主擔保入境自由求職。

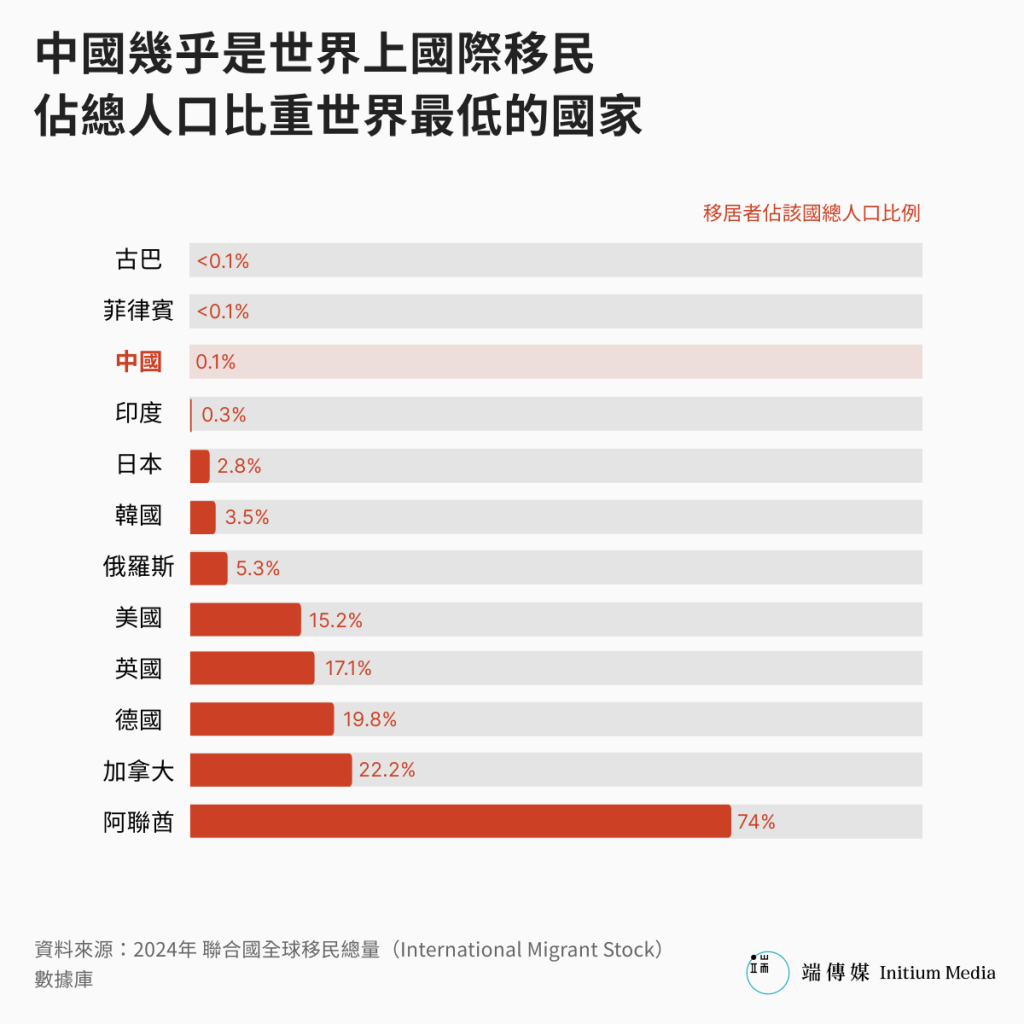

而與這些以引進移民為競爭力的國家相比,中國的外籍人口比例極低。2024年,聯合國估算,外國居民僅佔中國總人口的0.1%,遠低於東亞平均值0.7%,在全球排名倒數第三——僅高於古巴與菲律賓。

但這並不代表中國對國際移民興趣寥寥。事實上,K簽並非中國首次以簽證為槓桿吸引外籍專才。自改革開放以來,中國就開始緩緩向世界開門,迎接外籍人士來中國工作﹑居留,只是不是任何人都能拿到邀請函。2013年,中國曾推出R字簽證,發放對象為「國家經濟社會發展需要的外國高層次人才和急需緊缺人才」。直到四年後,R字簽證才頒布細則——將外籍專家分為A、B、C三等,但均須屬於「高精尖缺」領域或市場急需人才,如科學家、科技領軍人物、國際企業家、高技能人才等。辦理該簽證需邀請單位申請公函,地方政府發出邀請信,最起碼有碩士學位。不過,這些細則設置的門檻過高,一些智庫稱來華的人才「數量有限」。

在簽證制度之外,中國的引才計劃亦曾大張旗鼓。2008年啟動的「千人計劃」為代表性項目,透過科研經費、稅收減免與長期居留權,系統性招攬海外華人與外籍專才。然而,該計劃隨後因被美國指責涉及技術間諜與知識產權盜竊,多名受邀學者在2018年美國政府的「中國行動計劃」下遭通緝。哈佛著名化學家、沃爾夫化學獎得主李伯(Charles M. Lieber),埃默里大學傑出教授、美籍華裔生物學家、亨廷頓綜合症研究翹楚李曉江(Xiao-Jiang Li)等均因被懷疑參與「千人計劃」而被美國起訴、定罪。二人最後都離美,前者落腳清華,後者落腳暨南大學。千人計劃最終悄然終止。

也正是在千人計劃結束的2018年,中國成立了國家移民管理局。據官方說法,這一機構讓中國「強勢加入全球人才爭奪戰」,但它的另一項任務又與此相反:遣返非法入境、非法居留、非法工作的「三非」外國人。

中國面對國際移民的矛盾在廣州表現得尤為鮮明。非洲商人自九十年代末開始在珠三角從事貿易,在廣州的小北、三元里一帶生活——做禮拜,開餐館,形成了本地人稱「巧克力城」的社區。但隨著地方政府動員群眾舉報「三非」外國人,這個在2006年超過十萬人規模的社群,到2019年僅剩1.3萬餘人。

珠三角的非洲商人曾是中國草根全球化的象徵,但廣州歡迎的全球化人才裡並沒有他們的一席之地。同樣在2019年,廣州實施「廣聚英才計劃」,由官方定義「高端人才」。截至2021年2月共給官方指定的境外緊缺人才發了7600餘張「人才綠卡」。2020年,廣州給1902位「境外高端人才」發了5.88億元人民幣的財政補貼。

民間的保守情緒也讓中國的「搶人才」舉步維艱。 2020年,一份旨在小幅放寬外國人永久居留權的《外國人永久居留管理條例(徵求意見稿)》在網上徵求意見時,引發了罕見的輿論海嘯,政府迅速撤回草案。當時的網民稱:「不想看到五顏六色外國人在中國搞顏色革命」。也有人說:「我不想看到幾百年後在華夏的大地上出現美國那樣的各色人種的雜居情況,我希望中國大地上永遠是純粹的黃皮膚黑眼睛黑頭髮的中國人。」

在國家移民局留言區,一則公開建議的語氣更為激烈:「低端移民和中端移民應該大幅度限制才對,而條例卻在鼓勵,尤其是那個『博士學歷』三年就可以申請,請問博士人才?知名院校的博士是博士,野雞學校和特殊政策下的博士也是博士,一個天,一個地,怎可一概而論?漏洞之多,隱憂之大,門檻之低,令人髮指,令人震驚! 」

自2004年永居制度成立至《條例》徵詢意見前的2019年,中國總共只發放了1.2萬張永久居留卡。而這次,國務院直接修改原條例推出K簽,在程序上繞過了2020年那次訂立新法向公眾徵詢意見的過程。

當搶人才遇上排外情緒

K字簽證相關的討論在9月27日第一次登上微博熱搜,而當日發布的所有貼文幾乎都與印度有關。

9月25日,印度《第一郵報》報道美國總統川普對高技能外籍僱員簽證(H1-B)收取10萬美元費用的新聞,將中國即將推出的K簽證拿來對比,並起了標題「美國輸了,世界贏了」。此前,印度人佔美國H1-B類持有者人數的七成以上。

10月4日,《印度時報》最近也報道了其新聞在中國被轉載後在微博上引起的不滿情緒,只不過對中文討論中的排外情緒隻字未提。

印度媒體的討論很快就被搬運來中國的社群媒體,配上聳人聽聞的圖像,有的甚至由AI生成。目前,抖音上收穫最多點讚的影片標題為《印度人盯上K字簽證,到底是啥?》。這位博主向他的兩千多萬粉絲總結說,多數網民擔心中國會重蹈覆轍,畢竟移居加拿大的印度人已經「把沙灘變成了露天公廁」,「一邊和當地人搶工作,一邊還不耽誤他們生孩子」。

在視頻結尾,博主把手一揮,目光回到鏡頭前,開始進入為政策說好話的「主旋律」。不過他如此解釋——說印度人學不會中國話,K簽證是讓科研交流更方便,「而不是讓印度的外賣小哥合法在北上廣深跑單」。他也鼓勵網友應該有更開放的姿態,不過前提是「只要有利於咱們自己的科技進步」。

當然不是沒有人發表「逆風」的評論。例如有人說,印度人不會中國話沒關係,外國的唐人街有很多華人都不會英文,在唐人街也過得不錯。這位評論者還指中國人「極其的崇洋媚外」:「一看到外國人來了,反而會給他加快速度辦理。可以看各種新聞,同樣是志願者。記者就會去採訪外國人。學校裏最好的宿舍樓也是給外國人住。這樣的新聞可多了。」也有視頻博主認為,網民的不滿情緒來自外國人在中國擁有的「超國民待遇」,包括可以在一線城市不受限購政策買房、外國人在中國犯法後判刑更輕,等等。

外國人在中國買房確實更方便了。9月12日起,國家外匯局「深化改革」,讓外籍人士更方便一次性支付首付。儘管如此,沒有獲得中國永居的外國人要在中國買房仍然需要滿足居留時長等條件,並向涉外部門審批,通過後也只能買一套自住。

另一種反對的聲音則是來自年輕人,稱現在就連學理工科的國內年輕人都找不到工作,但K簽卻還要引進國外青年科技人才。近十年來,理工科相關的專業一直受中國年輕人青睞,工科類專業自2013年開始逐漸成為熱門選擇。2020年-2022年,排名前五的熱門專業中,工科總佔四席。網民覺得,中國不缺少理工科的本科畢業生,而這次K簽證繼續歡迎海外擁有理工科背景的青年人,感覺是被國家「背刺」了。

9月30日,「K簽證會讓外國人搶走我們的飯碗嗎」話題登上熱搜。

事實上,8月份中國16-24歲不含在校生的調查青年失業率達到18.9%,是統計口徑修改後的數據新高。國家統計局歷來會公布「16至24歲青年失業率」,直到2023年6月,這一數字升至最高值21.3%,引起輿論關注後,官方當即暫停發布此數據。2023年12月,統計局調整了統計口徑,將青年「失業率」調整為不含在校生的「青年勞動力失業率」後才恢復發布。但今年8月份的非在校青年失業率18.9%,甚至超過了2022年8月調整口徑前、含在校生的青年失業率,即18.7%。

網友們也抓住K簽證的門檻裡,只需要本科學位這一點。有博主評論道:「本科畢業學理工的青年,這玩意的門檻已經低到馬裏亞納海溝裏去了。需要這麼低的門檻才能進入中國的人真的還算人才嗎?」

今年6月畢業季,應屆畢業生數量達1158萬,創歷史新高。同時,浙江大學公共政策研究院發現,不少擁有博士學位的高學歷青年群體也會在求職過程中屢屢碰壁,「最終不得不降維就業,從事低門檻、與專業無關的工作。」當然,這篇策論最終鼓勵青年人打破「萬般皆下品,唯有讀書高」的觀念,從「孔乙己」轉變為「自強者」。

面對排山倒海的負面輿論,官方迅速回應,官媒均在9月30日發表評論為推行新簽證類別辯護。例如《人民日報》的評論說網民對K簽有「曲解」——「崇洋媚外」的質疑聲太「狹隘」,「衝擊就業」的論點「毫無必要」。而針對「移民危機」、「安全風險」擔憂,作者則認為這是「不自信」:中華文化博大精深,能夠妥善處理有關問題,化合各種矛盾。我們應有這樣的文化自信。

《環球時報》的社論則把政策放在國際人才競爭的脈絡下,稱美國為代表的西方國家聚集全球人才的日子已經過去,現在中國成為了匯聚人才的高地。不過,在微信公眾號的文章下,編輯精選了四條評論,其中三條都稱需要防範風險,應「嚴格篩選,謹慎過審」。

K簽能夠吸引來誰?

中國打開國門,但對擁有STEM教育背景的歐美國家青年,中國或許不是他們求職的首選。

以當下最受關注的人工智能產業為例。根據牛津大學與賓夕法尼亞大學在2021年聯合發布的一項研究,對在頂級AI學術會議(如NeurIPS、ICML)發表論文的研究者進行調查後發現,這些頂級AI研究者最希望移居的五個國家依次為美國、英國、加拿大、瑞士和法國。

報告特別指出,儘管中國在AI論文產出與科研成果上已接近美國,但在人才吸引力方面依然顯著落後。對多數研究者而言,前往中國工作的障礙並非簽證或法律身份,而在於職業生態、學術自由與政治預期。

類似的結論早在2012年就出現過。《Nature》雜誌對讀者的調查結果顯示,60%的歐美受訪者相信中國會在2020年在生物和物理科學領域有最傑出的貢獻,但只有8%的人表達移居的願望。十多年過去,中國已經在《Nature》雜誌發布的科學貢獻指數Nature Index上超越美國、位居首位,但對外籍研究者而言,這個國家仍不是首選。

2021年的研究還發現,那些表達願意赴華工作的受訪者,大多在中國或周邊地區有成長、求學或工作經歷。換言之,K簽證更可能吸引的,是那些本就與中國有聯繫的青年。所以,K字簽證最大的受益者,很可能是尚未有制度化安置的在華留學生。

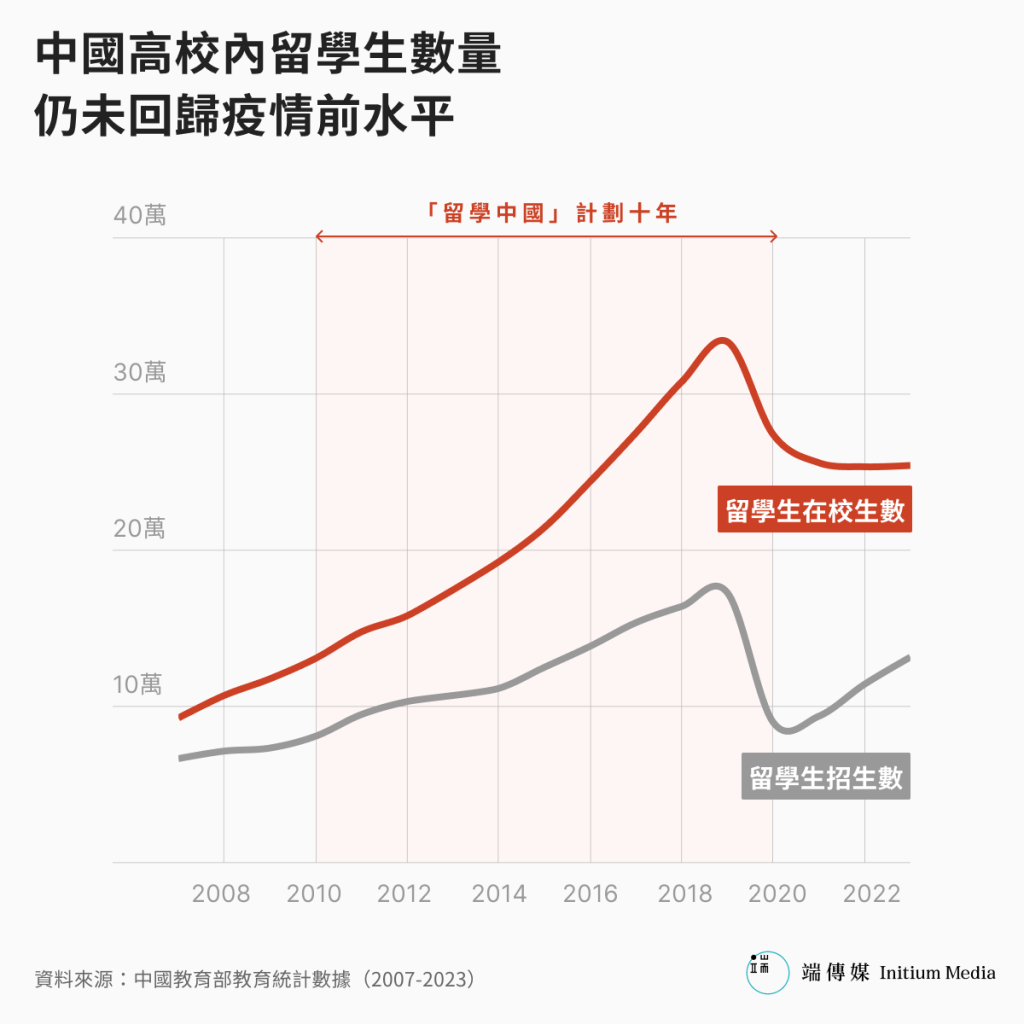

2018年,包括非學歷制短期計畫在內,中國接受近50萬人次外國留學人員,提早兩年完成教育部「留學中國計畫2010-2020」中的量化目標,成為「亞洲第一大留學國」。根據2019年報導,2018年「一帶一路」沿線64國來華留學生人數佔總人數的52.95%。韓國、泰國、巴基斯坦是前三大在華留學生生源國,而對於學歷生(即在中國攻讀本﹑碩﹑博學位的學生)數量,來源地前三則是巴基斯坦、印度、韓國。直到2021年,「留學中國計畫」結束,中國才施行新規範文件,限制來華的國際學生應持有外國護照四年以上,且四年中有兩年以上(一年按照9個月計)的海外居住紀錄。

早在2016年9月,上海人才新政「30條」就已經在自貿試驗區、張江國家自主創新示範區允許上海本地高校的外籍本科畢業生就業,而外企也可直接僱用世界知名大學的外籍本科畢業生。 K字簽出台或延續了地方試辦的經驗。

不過在過去的五年,疫情減少了在華留學生總量。 2020年,中國高等教育在校留學生總數已從2018年的307,501人下降約17.4%,至25,4019人。

也是在這五年,中國最國際化的城市也正在失去國際化的居民。 2022年四月的封鎖讓多數外籍居民也離開了上海。 2021年,在滬工作的外國人達21.5萬,佔全國的23.7%,居全國第一。 2023年底,這數字下降到7.2萬人,即便該數字仍居全國第一。

即便留住人才,中國勞動結構依然難解

推出K簽就一定能搶到人才嗎?香港的經驗或具警示意義。2020至2022年間,逾14萬港人移居海外後,港府推出「高才通」計劃,宣稱三年吸納十萬名人才。結果目標提前完成,但勞動力卻未帶來預期的結構性改善。許多受邀而來的高學歷移民並未進入香港急缺的高技能行業,而是轉向外賣、保險等低門檻工作,只為續簽身份。

與香港相比,大陸的產業結構涵蓋製造、醫藥、互聯網、能源與基礎設施等產業鏈,理論上能為外籍人才提供更多崗位與創業空間。然而,如何能安全、體面地「留下來」仍是問題。

例如,雖然在原則上在華工作的外籍員工與中國勞工享有同等保護,但一旦涉及就業准入、流動、解僱、離職的程序性與身份性環節上,會收到受更嚴格、且專門面向外國人的限制。外國人受聘須符合「用人單位有特殊需要、國內暫缺適當人選」等條件。一旦勞動關係解除,其居留資格也隨之被收回。

官方和民間也愈加防範涉外商業活動的國家安全風險。2023年,中國新修訂的《反間諜法》擴大了「間諜」的定義。據《紐約時報》報導,外企員工搜集市場信息等行為也會被懷疑,部分外企遭突擊檢查,或被安全官員到訪。在社會層面,「全民反間諜」早已開始,官方鼓勵群眾舉報身邊的「間諜」。

在經濟層面,即便成功吸引外國人才,也難以根本改變中國勞動市場的結構性矛盾。

自1999年開始,中國經歷了世界史上最大規模的高等教育擴張。中國的高等教育毛入學率(即在學學生人數佔同齡人口的比例)從2012年的30%,達到現在的60.8%。一項社會分層的研究指出,中國大學擴招讓人力資源價格下降,而純粹的學歷教育能帶來的經濟回報更低了。

再者,雇主需求的技能也不匹配畢業生獲得的教育。高盛分析發現,2021年教育、體育專業的畢業生人數較2018年增加了20%以上,但同期教育機構的招募需求卻大幅縮減。根據亞洲協會今年九月的報告,中國傳統製造業正加速自動化轉型,導致崗位流失,越來越多的年輕人被推向零工經濟。

能夠為中國「新質生產力」添磚加瓦的工科人才也在流失。根據Marco Polo 截至2022年的人工智能人人才流動追蹤數據庫,以能在著名機器學習會議NeurIPS 2022發表論文的頂尖研究人員為樣本,中國本土培養、目前仍在中國工作的AI研究人員僅佔全部中國作者的15.9%。在中國完成本科、赴美攻讀研究生的人中,留在美國工作的比例是回國的四倍。

那麼,拿着K簽來華的印度青年,會遇到怎樣的中國?

《環球時報》前任主編、網紅胡錫進在抖音發布的視頻或許可以給出一種答案。他說:「印度哪個國家,根本沒有排名超過中國這些頭部大學的大學的。」「但如果是印度青年就讀了美國『非常著名的理工大學』來華找工作」,他接著講:「我覺得就值得咱們歡迎」。

至於國內青年人找工難,胡錫進則在視頻結尾輕描淡寫地說道:「這個問題,需要我們自己來解決。」

所謂超國民待遇,一方面是統戰需要,一方面是結果導向的運動政治所致,還有另一方面是「治理成本」的問題:當嚴格管理外國人造成的成本遠超放過他造成的損失(處理外交議題,提供翻譯,律師,溫書報告,提供合乎人權的待遇),前線就更可能多一事不如少一事,給予外國人超國民待遇。更何況過去外國人不多,一個半個的就算了🤣

即使是大量K簽證的申請者來到中國後找不到理想工作也沒關係,到工廠里去打螺絲也是好的。至於超國民待遇的問題,其實更與基層治理的成本與政府支出有關:中共的基層網絡是否有足夠的資源,有足夠經過合適訓練的人員去處理這種衝突?

但退一萬步説,作為好欺負的外來者,引入外勞作為民怨的緩衝與「可名狀的出氣筒」還是挺好用的。特別是在中共黨國體制下那麼多不好說,利用外勞轉化毛時期的國際主義政治遺產緩衝民怨,對中共而言還是利大於弊的。

簡而言之,K簽證不是要引進高學歷研究型人才,而是在各種工廠(互聯網大廠也算是一種廠吧😆)里的牛馬,比如是芯片業的中層底層前線人員,這些人學歷往往只在學士左右,但由於產業發展領先於學界,這些人才對於產業以及科研成果落地其實是很重要的。對於日韓台等面對中國「產業升級」的產業人才的吸引才是比較值得關注的。所謂印度人佔領的問題我反倒覺得是民間的討論焦點開始模糊了。

K簽證的一些所謂爭議點其實都是故意留下,服務於中共的國家科技發展戰略的。 最好笑的是那些平日滿嘴「海精專,比你懂,比我懂」,「不要相信民眾智慧」的翼贊KOL,一朝上面決策影響到自己的飯碗和流量,身體便開始城市了起來,所謂葉公好龍莫過於此😅

同意楼上的观点。

其實說白了,說排外,最大的問題就是外國人在中國的「超國民待遇」,已經屬於特權人士,遠超我們的一等公民,更是有超越國民的政策和輕刑法支持,換哪個國家的民眾會支持?先把位置放清楚再說吧,不要只盯著高技術三個字,首先是一個外國人,去掉特權,聲音自然就變小。