31歲的香港漫畫家柳廣成好像可以在任何地方畫畫。

從7月21日到7月30日,9日之內,他在台北隔離旅館的小房間,對著一堵墻,不眠不休地畫了30頁漫畫。為了省錢,他大學畢業後一直租住在香港各區的劏房與板間房,有的地方,甚至開門就有老鼠。「我就是住這麼小的空間,房間沒有窗戶是很普遍的,我完全習慣。我就是在這種環境畫畫。」

兩個星期前,他離開香港,以「就業金卡」的身份飛抵台灣,告別了他出生的城市。他隨身帶了四支施德樓的5B與4B鉛筆,一些白紙,幾隻小小的毛公仔(抱枕),還有電腦、掃描機和最喜歡的漫畫《Here》。

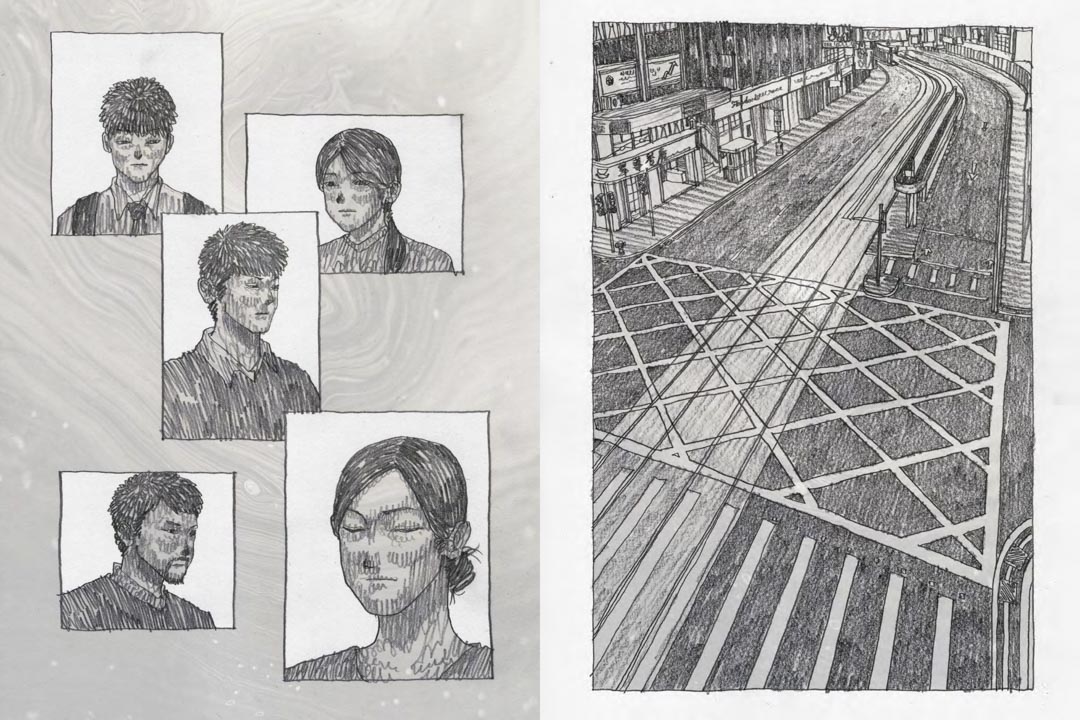

因為防疫原因,他在台北的隔離旅館吃了14天的台式便當,有一日,送來的便當居然有港式白切雞,他很驚喜。隔離14天,四支鉛筆真的夠用嗎?「完全夠。」他說,「我畫一幅畫只用一支鉛筆。」他的畫作風格獨特,只有黑白兩色,卻充滿流線的動感。

處理完寄過來的行李,找台北的住處,跟家人朋友報平安,他沉澱了幾天,到第五天的下午一兩點,他就開始畫畫。3個小時,他畫完了自己在台北的第一幅畫,畫的是自己離開香港的畫面。他給這張畫取名作「再見香港,你好台灣」。

「現在的趨勢,香港跟內地的情況正越來越接近。就算我想創作一些跟政治無關的東西,也可能被認為是有關係。這我覺得不能接受。」這也是他離開香港的真正原因。

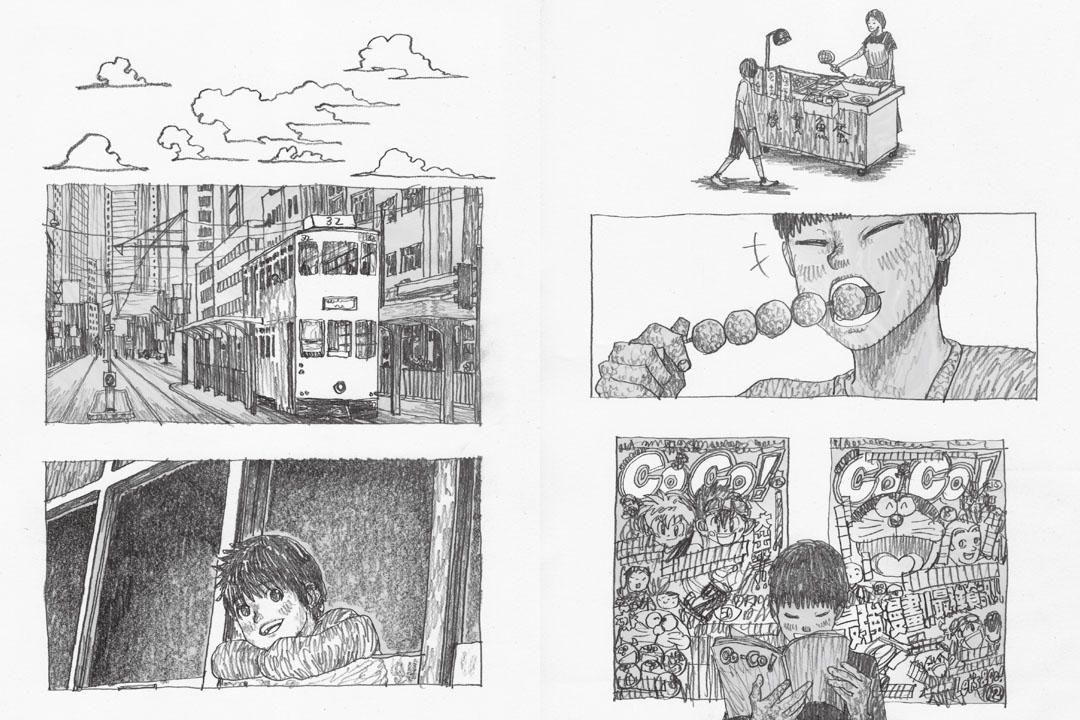

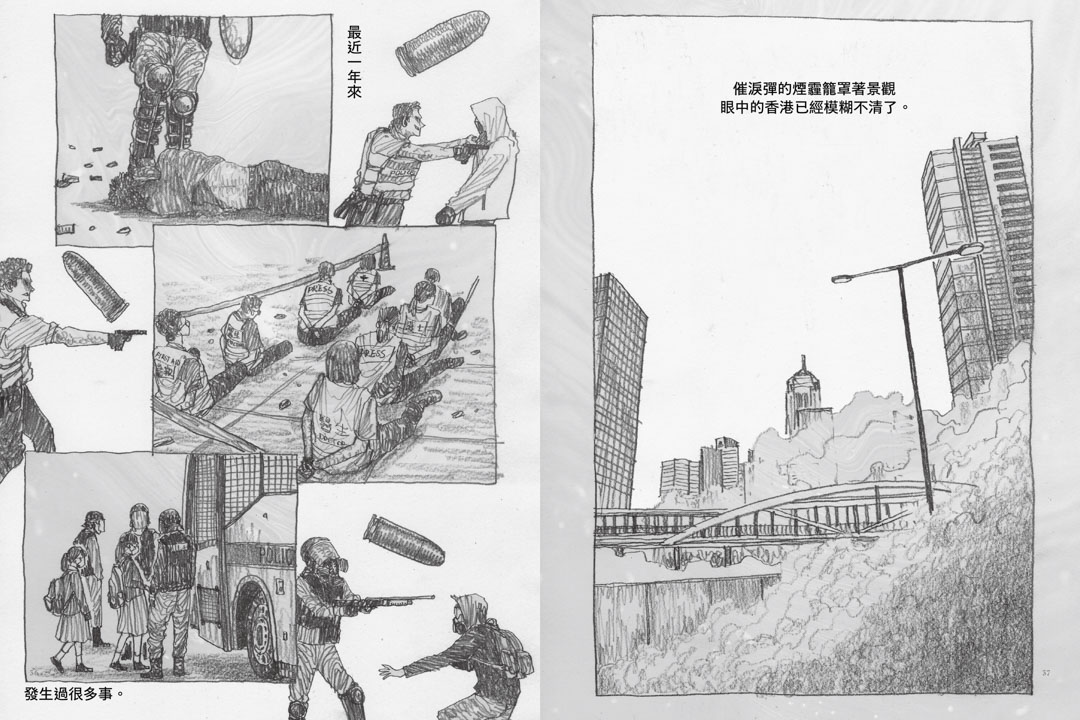

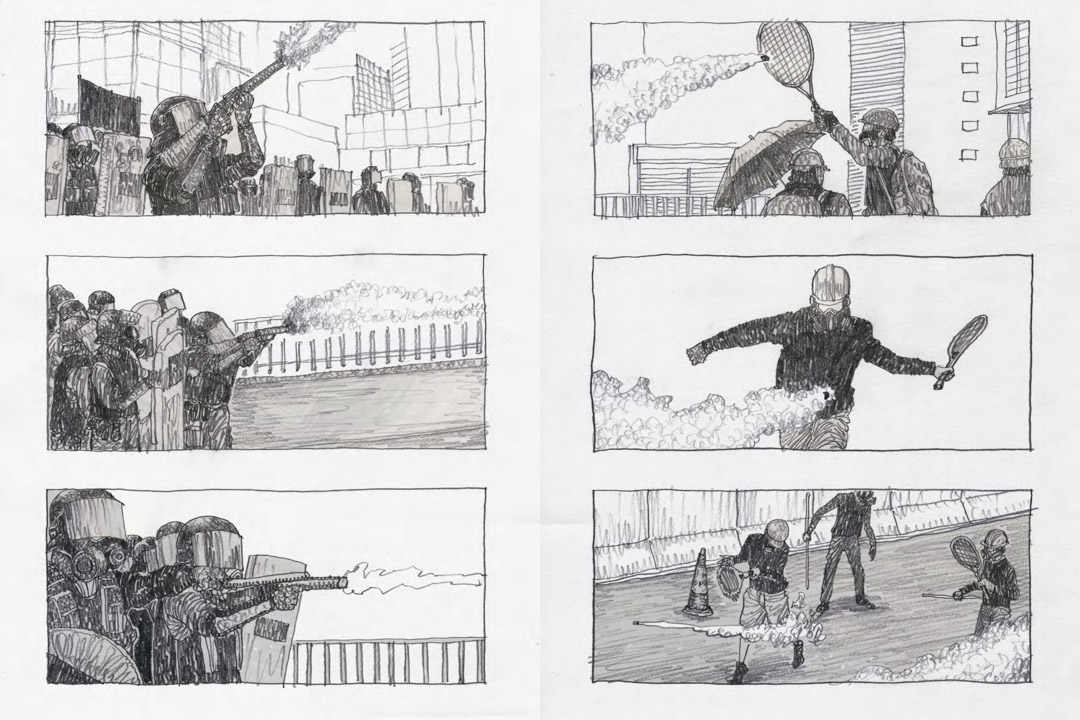

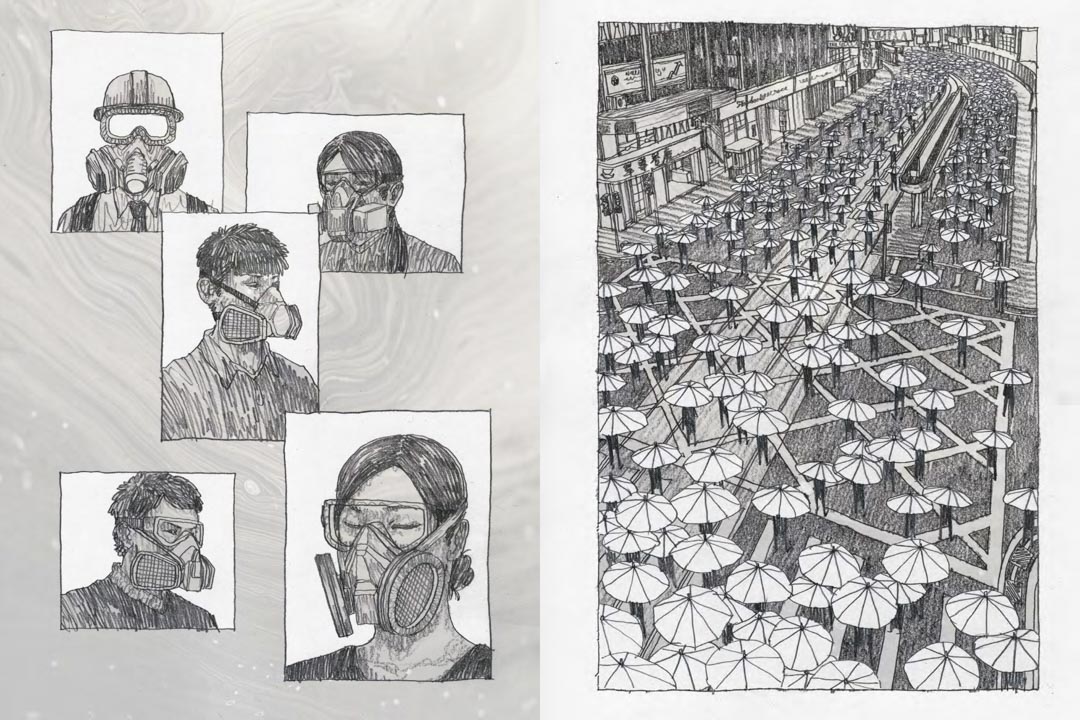

對許多香港人與關心香港的台灣人來說,柳廣成這個名字,是2019年才為人熟知的。那年反修例運動發生,他開始創作政治漫畫,在自己的臉書、IG以及《明報》發表大量作品,呼籲人們關注香港情況。他完成了《2028香港:智慧燈柱之瞞天過海》系列,想像2028年失去了許多自由的香港,卻在兩年後的今天,發現自己當時的許多天馬行空,已經成為今日的現實。去年,他又在台灣出版半自傳漫畫集《被消失的香港》,向台灣人介紹香港經歷社會運動與瘟疫侵襲的情況。

兩年後,畫政治漫畫無疑變得更危險。柳廣成最終決定離開,從去年7月底就開始收拾行李,但疫情延宕,到今年才成行。不過,從一個城市搬到另一個城市,對他來說並不是新鮮事。他在香港出生,兩歲被父母帶去日本京都生活,9歲之前,都以為自己是日本人。家境改變,他被父母帶去山東,又帶回香港。

就如畫一樣,他的身份也是流動的。「我覺得自己其實是一個人類,不是什麼地方的人。」他說,「我自己不會聲稱是香港漫畫家,但如果被這樣歸類,我不會介意。」

不過,也就如他的畫一樣,心中筆下,總有偏愛。隔離結束,他完成的30頁漫畫裡,有代表香港隊參加今年奧運的羽球選手伍家朗、花劍選手張家朗、游泳選手何詩蓓,也有代表台灣隊在奧運奪冠的舉重選手郭婞淳。他把何詩蓓畫成變身的美人魚,又把郭婞淳畫成日漫《全職獵人》中的角色比司吉 • 酷露佳。

在他走出隔離房間,真正踏入台灣的生活之前,他給我們講述了過去所經歷的遷徙,永不想放棄的漫畫,以及他渴望的那些自由。

「我覺得自己其實是一個人類,不是什麼地方的人。」

三十一年中的四次遷徙

「在日本也好,香港也好,總覺得少了自己的某塊東西,但在台灣都找得到。」

兩歲的他,還沒有記憶,就經歷了人生第一次遷徙。父母把他從香港帶到日本,在京都南郊的上鳥羽住下來。爸爸在當地的中華餐廳做廚師,他和哥哥就在當地的學校讀小學。日語幾乎是他的母語。

那時,全家人住在一個六層高的公寓,是上鳥羽一帶唯一的高樓。「四周圍的房子都像哆啦A夢裡那種」,尖尖的屋頂,是傳統日式的房子。多年後,他發現在台北也有這樣的房子,是殖民歷史留下的痕跡。

那時的日本,正風靡著鳥山明的《七龍珠》,在周刊《少年JUMP》連載。街邊的雜貨店賣零食、冰淇淋、汽水,也賣熱門的漫畫單行本。從他兩三歲時起,大他四歲的哥哥總會拿著媽媽給的零用錢,去雜貨店排隊買漫畫,哥哥看完,就到他看。

童年回憶還有超級任天堂的遊戲機,他第一個認得的卡通人物就是遊戲裡的角色,星之卡比。多年後,全家人去京都旅遊,發現當年住過的公寓已經變成了任天堂公司的京都總部。星之卡比則變身為毛公仔,被他裝進行李箱,寄來了台北。

「日本是我人生的一個重要起點,但不能說是家的感覺。」他說。

1999年,香港回歸後兩年,一句中文都不會說的他突然被父母告知,自己是香港人。爸爸工作不順,簽證出了問題,全家只能先回爸爸的山東老家安頓,再想辦法到香港。這段童年經歷,讓他後來回想,總覺得「香港人」這個身份好像是強加上去的,「我自己透過回憶感受不到自己的根在香港」。為了方便解釋,當別人問他來自哪裡,他會回答香港。「確實在身份證明的文件上,我是一個香港人。我在成長的人生比例當中,花最多時間的也是香港。但我是否真的是一個很香港的香港人呢?那其實我並不覺得自己是的。」

可是兒時的遷徙都不是自己做決定。他本來在京都生活得無憂無慮,六七歲的時候,就決定長大要做漫畫家,畫鳥山明、尾田榮一郎(《海賊王》作者)那樣的漫畫。「我是誰?」這個問題,也不是那時的自己能回答。對9歲的柳廣成來說,最重要的問題似乎是:離開日本,怎麼畫漫畫?小孩子的行李有限,在日本買的漫畫放滿了整個書櫃,卻只能帶走十幾二十本,至今回想,都覺得有好多遺憾。

他不知道大陸的情況,但是媽媽說,漫畫在大陸還沒流行起來。「這些漫畫可能是我去大陸之後唯一剩下的娛樂。」到山東之後,他在一年之內迅速學會了中文,因為被同學老師當成「日本鬼子」欺負,不得不學。漫畫確實成為了他唯一的娛樂,甚至成為救贖。那年的行李幾乎沒有增加,很快,全家就搬到香港。

到香港時,他已經是一個中學生,還是原封不動的把十幾二十本漫畫帶到香港。他發現香港買得到漫畫,終於可以看到最新的《海賊王》。他繼續畫畫,又自學鋼琴,打籃球,喜歡鑽研物理。又入讀香港中文大學藝術系,加入DANSO(熱舞社),讀到第四年,不想被外界看待藝術學生的眼光框住,選擇退學。為了生活,他做過各種各樣的工作,直到2012年,終於能夠以漫畫家的身份開始正式發表自己的創作。但到那時,他也還是一個「兼職」的漫畫家,需要為其他機構工作,例如做平面設計、展覽助理、動畫師、藝術科助教、興趣班老師等等。

在童年的三次遷徙之後,他在香港也每年搬家。因為房東每年都加租,為了省錢,他只好每年都搬,四五年間,住來住去都是在不足一百呎的劏房。他住過深水埗的唐樓劏房,一打開門就有十幾隻老鼠,半夜在走廊流竄。他白天做接案工作,深夜在劏房裡畫自己想畫的漫畫,可是作品沒什麼人看,身體卻越熬越差。到了2016年,他患上奇怪的皮膚病,被不同醫生診斷為濕疹、皮膚炎、牛皮癬、金屬敏感等等,吃藥也不能好。

於是他第一次到了台灣,向公司請假,在台灣休養了一個月,什麼藥也沒吃,卻幾乎痊愈了。回港之後,他又經歷創作低潮,2017年更有連載作品只畫了三期就被腰斬,到法國安古蘭國際漫畫節一行,才重燃了信心。往後的日子,他雖然作品不斷,又因為政治漫畫而被人熟知,但迫於生活,還是要邊做全職動畫師,晚上畫自己的作品,身體終於承受不住,舊患復發。這一次,他仍然是到台灣休息了一個月,身體才恢復。

那是他第一次萌生搬到台灣的想法。

「這個地方,雖然我是第一次來,但為什麼好像很熟悉?好像我成長的兩個地方的影子都並存。」日本的影子,是尖頂的日式老房子、名字裡有「町」字的街區,會說日文的老一輩台灣人。香港的影子,是繁體中文,不難買到的港式食物,和「無論馬來西亞、台灣、中國都可以說是中華文化」的文化。「在台灣,我覺得走到哪裡都不會有很迷失的感覺。」

2019年,反修例運動爆發,他因為在網上和報紙上發表政治漫畫,商業合作受壓,家人朋友也擔心他的安全。到2020年7月,香港《國安法》通過,從事各類創作的香港人,如文字工作者、學者、音樂人,都明顯感受到創作自由受限。

過去很少跟他談及政治的爸爸突然對他說:「你不要再回來了。」原來爸爸童年曾在大陸經歷一些政治事件,因為想逃離這一切,才會去日本。「但是他承認他失敗了,導致全家人又要來到香港,重新去面對一次以前面對過的事。」爸爸對他說:「對不起。」

「我又不覺得他有什麼對不起我。」柳廣成說,「他很少會說別人比自己好,但他就跟我說,覺得我是比他出色很多的人,出遠門,他相信我會比他做得更出色,更成功。」

這一次,終於是他自己決定要走。跟前三次都不一樣,「是我自己決定的,而且是我自己一個人來」。他不想重複童年離開日本的遺憾,不想再丟掉漫畫書。所以這次,他下定決心要把所有的書都寄到台灣,自己一箱一箱包好,總共40個邊長30cm的紙皮箱。他還寄來了自己大部分的原稿,以及二三十個毛公仔。「那一箱是最大的。」有他最喜歡的星之卡比,還有狗狗、不知名的怪獸等等。「長遠來說,我希望我居住的地方有這些公仔。」他們是他的朋友。

可是在香港,只是中學一年級,老師就叫他以後都不要再畫畫了。「老師說畫畫是不正當的事。」他慢慢發現,原來這裡大家最期待小朋友長大以後做醫生律師。

從路飛、舞蹈、物理,到成為漫畫家

喜歡漫畫《海賊王》的人都知道路飛的名言:「我是要成為海賊王的男人!」

柳廣成曾經想成為路飛。六七歲的時候,日本最流行的漫畫幾乎都是青春熱血的少年漫,「看得我熱血沸騰」。他先是崇拜《七龍珠》的作者鳥山明,到8歲的時候,尾田榮一郎的《海賊王》開始連載,他零時差地從第一部開始追看,感覺特別強烈。這些少年漫的主角都努力追尋自己的夢想,「我看完覺得在,我也要有夢想」。

他的夢想和路飛有點不一樣,是要成為漫畫家。「我想成為尾田榮一郎那種漫畫家,又會刻意去學習路飛的精神,很單純,不論外面世界多複雜,他都向目標勇往直前,沒有雜念。」從那時開始,他就很努力地畫。

到山東的前半年,他因為從日本來而被欺凌,每天都不開心,也沒有朋友。他只好放學在家裡畫畫,那是每天最開心的時光。他也抱著堅持的心態在畫,在買不到漫畫集的山東農村,「漫畫好像是只有我自己明白的事」。過了半年,日本動畫《中華小當家》開始在電視上播放,同學們突然開始在課堂上討論,但他早就在日本看過了,自然就會畫動漫的角色。同學看到他畫,就說:「你怎麼懂得畫這些?對喔,你從日本來的。」人人開始問他,可以畫這個嗎,可以畫那個嗎,「畫畫成了保護我免受欺負的東西」。

到了香港,他本以為可以自由地畫漫畫了,卻又受到主流價值觀的強烈衝擊。

在日本的時候,老師發現他在課堂畫畫,還稱讚他畫得不錯,長大之後可以考慮畫漫畫。可是在香港,只是中學一年級,老師就叫他以後都不要再畫畫了。「老師說畫畫是不正當的事。」為什麼?他覺得很奇怪,那什麼是正當的?他慢慢發現,原來這裡大家最期待小朋友長大以後做醫生律師。「原來這個地方是這樣的啊。」可是這無法說服他,他怎麼想都想不通。「難道其他行業的人就沒有價值了嗎?也不是的。」

到了中學四年級,他仍然在畫畫。除了畫畫以外,他最喜歡物理,老師和同學都勸他不要再畫了,要準備考試。「讀好你的物理,做物理老師。」外在的壓力告訴他,畫畫是不能討生活的。在香港,他從中學就要特別去抵抗這些壓力,「畫畫從單純的狀態,多了很多現實的考慮。要證明自己畫畫是沒有問題的,畫畫也是可以生活,也是一種專業。」

「那時候我覺得任何反對我畫畫的東西都是不好的。」所以直到讀大學之前,柳廣成都很不喜歡香港。到香港中文大學讀藝術系,他發現大學的氛圍比較自由,才慢慢開始理解,原來香港也有很多有理想的人,只是他從前不知道。「在一個傳統的中學裡面,只看到香港其中一面比較保守的價值觀,會要你放棄畫畫、音樂、體育。」

他在大學開始學習跳舞,也延續對物理的興趣,還去哲學系修課。這些養分,最終都回到他的漫畫創作裡。

「鉛筆有趣的地方,是它有一些意外性。它的筆頭並不是你完全可以掌控的東西。」每一筆都和上一筆的筆頭不一樣,因為筆頭的形狀會改變。

他喜歡從新亞書院走路下山,走到山腳的崇基書院練舞室,跟現代舞學會(DANSO)的同學一起跳舞。他喜歡街舞和 hip-hop 音樂,學習律動、Popping、Locking、House、Funk style 舞蹈,探索自己的身體。跳著跳著,突然有一天覺得,跳舞怎麼那麼像動畫?就跟畫畫連起來了。

傳統的畫畫學習,是觀察靜止的人體模特,然後畫下來,「像分析一張照片一樣」。但是,「跳舞是相反的。必須要了解自己的身體,才有辦法知道自己怎樣才能跳得好。在了解自己身體的過程中,就會很自然想像身體動起來是什麼樣子,不同的肌肉、骨頭,在人體解剖學上的關係。」就算沒有鏡子,他也要能夠想像自己跳出來是什麼樣子,「我的每一個關節可以去到多遠?」

漫畫有分鏡,動作是連貫的。「有跳舞經驗的話,想像這些會容易很多。」

而街舞又有battle文化,播放一段45秒的音樂,舞者要即興跳舞,然後換對方來。「這是 freestyle的過程,好像沒有經過編排,很亂來,但又不是。因為在那45秒裡,你身體做的動作就是你從學跳舞到當時為止,你身體累積的所有東西習慣性地流露出來,去配合音樂的節奏。這是一種很自動的狀態。」

從前柳廣成畫漫畫,都嚴格按照日本漫畫主流的畫法,先用鉛筆畫草稿,再用墨水筆勾線,然後用橡皮擦把鉛筆的痕跡擦掉,再塗顏色,一步一步來。但是,自從跳舞之後,他覺得自己本來的畫都太刻意了。「好像在很多步驟中,我一步一步流失了畫畫本來的質感,最後的作品好像完成度很高,但又好像沒有什麼人的溫度。」

他喜歡跳舞的時候那種很自動的狀態,「沒有經過太多修整的線條」,用漫畫家來舉例,就像日本漫畫家松本大洋。「很粗糙又很直接、誠實,很自動得流露出來。」

這些對舞蹈的思考改變了他的風格,也促使他開始拋棄複雜的工具,只用鉛筆。「鉛筆有趣的地方,是它有一些意外性。它的筆頭並不是你完全可以掌控的東西。」每一筆都和上一筆的筆頭不一樣,因為筆頭的形狀會改變。「這跟鉛筆的粗糙感很配合,因為你要營造粗糙感,就需要一點點失控的狀態,當然也不能太失控。」

從他喜歡的物理角度來思考,「鉛筆是一個在力學上非常敏感的工具」。「它是一個很罕見的固體顏料,其他的顏料無論國畫用的墨水,西洋畫用的水彩、油畫,都是液體。」而鉛筆則不同,「透過筆尖與紙張的摩擦力,留下碳粉的痕跡。」而不同的工具,給畫畫的人不同的感知。「例如水彩的感覺很流動,你就不會很用力去按壓它,毛筆也是,力度比鉛筆要輕。」但是用鉛筆作畫,「在畫的時候確實會感受到,你把力量施加於紙張的時候,紙張也會給你反作用力。」

柳廣成說,「所以用鉛筆作畫,是跟力量非常配合的事情。」不像水彩,普通人在完成的畫作上很難看出哪一筆用了多大的力度,是從哪個方向把毛筆推開。「但鉛筆是很忠誠反應畫畫狀態的媒介,而且一直都在紙張的平面上作畫,又不像油畫可以一層層疊加。你畫上新的碳粉,原本的碳粉只會被推開。」

到了2018年,他的技術風格穩定下來,更開始思考技術以外的事,也就是畫什麼以及不畫什麼。從前,他專注每一個動作的高完成度,後來更著重連貫性。「一個一個靜止動作之間的連貫性是最重要的。我沒有把不重要的東西刻意強調,而是把所有動作變成一個組合去看。你不會去數那個人有多少根手指,你會覺得這些動作是一個組合。」

他畫運動員何詩蓓在50米水池中來回四次,最終完成200米的賽程。他也把花劍運動員張家朗奪冠的關鍵一擊,拆分成近十個連貫動作的組合,用黑白灰三色分鏡來完成敘事。他把舉重運動員郭婞淳的一個挺舉動作,呈現為7字型的流線,讓觀者一眼就明白運動員的肌肉是如何動起來。

更多的例子,是他畫跳舞的人,畫別人跳舞,也畫自己。在他筆下,這些人可以沒有精細的面目,但身體如風擺動,猶如線條。

「我盡力扮演石膏像,掩埋我的思想。我努力瞞過巡邏的保安,無視他電筒射出的燈光。我可以繼續偽裝成一尊雕像,但我不會忘記自己有思想,曾為人時的模樣。」

創作自由,不只政治漫畫

如果只畫快樂的時刻,只畫贏了的人,只畫自己,只畫舞蹈,柳廣成仍然是一個漫畫家。但創作出自於心。政治漫畫,反應社會現實與政治觀點的漫畫,是他重要的表達,也是不會放棄的事。

7月22日,柳廣成畫了自己隔離期間的第二幅畫,名為「文字獄·焚書坑儒」。畫中人像他一樣右手握著鉛筆,但卻戴上了手銬。這是他為當日被捕的5名「香港言語治療師總工會」理事而畫的。5人因為出版兒童繪本《羊村守衛者》,被指涉嫌串謀發佈煽動刊物,還押於香港大欖懲教所。《文匯報》曾指這個繪本「美化黑暴」。

第二天,他合作出版「雕像」系列漫畫的香港本土服裝品牌立即聯絡他,請他刪除作品的所有文字解說和對白。這一系列是他今年2月的創作,其中三頁印在T恤上售賣。完整版本有十幾頁,是否能出版成一本書,還有待討論。作品中原本的對白包括:「我盡力扮演石膏像,掩埋我的思想。我努力瞞過巡邏的保安,無視他電筒射出的燈光。我可以繼續偽裝成一尊雕像,但我不會忘記自己有思想,曾為人時的模樣。」

有羊村繪本的先例,柳廣成陷入了兩難。他還在尋找既不影響合作夥伴安全,又能完整出版漫畫的方法。

政治影響創作自由,對他來說不是第一次。他曾合作的某荷蘭公司就曾在2019年他發表最多政治漫畫的時候,希望他不要做任何的政治表態。雖然因為合作良好,他願意暫時封口,但到運動越演越烈,他還是忍不住不斷地畫。

「他看世界的窗口就只有這麼小,窗口只能看見下面的四個學生,卻看不見四周有包圍的警察,他不了解情勢,給出不切實際的建議,很明顯是反智的。」

不過,到了11月,理大圍城期間,公司的老闆突然打給他,說自己之前搞錯了。「他原本以為這只是很單純的公關災難,結果發現不是,這是一個人道災難,他不應該因為這樣而跟我保持距離。」對方讓柳廣成以後想說什麼就說什麼。

去年他在台灣出版的《被消失的香港》,就是一本政治漫畫合集,收錄了許多2019年畫的政治漫畫。其中包括2019年8月12日,他畫爆眼少女與遊行的人群。10月27日,他在明報《星期日生活》刊登畫作《2028香港:義士的獄中日記》,想象2028年的香港,參與過抗爭的人只能在獄中生活,而那時的香港,是「人類的壽命持續延長,心靈卻加速腐化」。11月16日,他畫下一幅「世界上最恐怖的被捕儀式」,一個少女被撲倒在地,後頸被警察的膝蓋跪壓,雙手被反扣,只能大喊:「我叫XXX——電話號碼YYYYY——我絕不自殺。」

2019年11月18日,理大圍城期間,他的一幅「理大校長」被廣傳,畫面中,校長浮在空中,手持一個窗框對下方被警察包圍的同學說:「同學,請你們盡快離開。」充滿隱喻和諷刺的畫法,當中蘊含了柳廣成的許多思考。「漫畫的美麗就在於,你的鏡頭是可以不符合物理的可能性的,可以把一些象徵的意義、符號,例如上下左右在文化上的含義放進去。」

例如,理大校長為什麼在「上面」?「好像高高在上的感覺,又很離地,漂浮在半空中。」而「框」又是一個符號,「他看世界的窗口就只有這麼小,窗口只能看見下面的四個學生,卻看不見四周有包圍的警察,他不了解情勢,給出不切實際的建議,很明顯是反智的。」而四周包圍的警察站成一個圓圈,「也不是可以用照相機照出來的畫面,因為太過整齊了」,畫成圓圈,是因為圓圈的形狀有「包圍」、「禁錮」的含義。

剛剛過去的今年7月30日,香港國安法首案判刑,被告唐英傑被判入獄9年。柳廣成的畫,把監獄的鐵窗欄杆直接加在騎機車(電單車)的唐英傑身上,也突破了物理的常規,想表達象徵的意義。

在社會動蕩的年代,政治漫畫回應人們的情緒與訴求,令人產生共鳴,也讓柳廣成被更多人看見。但是,他並不是刻意地想成為單一面向的政治漫畫家。「我還是想要政治之外的創作,也可以更多發表。」

但他認為,不論是不是政治題材的漫畫,創作自由都很重要。他也留意到中國廣電局的一些禁令,包括時空穿越、古裝、同性戀題材等的故事都不能創作,對創作空間的限制已經不僅是政治。「有內涵的漫畫作品,或多或少都會牽扯一些社會現象。比如《進擊的巨人》是一個完全虛構的漫畫,但又把民族、國家的各種矛盾都呈現出來,跟現實社會做一個呼應。」這種漫畫可以在中國出版,由中國的作者來畫嗎?他覺得不可能。

早在2017年,他就曾畫過一個短篇漫畫《Alcubierre Monitoring》,從科幻的角度,想像外星人把被極權打壓者的傷痛,全部輸入到極權政府官員的腦中,讓他們親身體驗被壓迫的痛苦。他喜歡科幻作品,覺得物理就是找到一個可以解說宇宙的方法,而又以人的感官為主要媒介,跟人的情感無法割裂,所以自己也創作有科幻色彩的漫畫。但這樣的漫畫,在未來的香港還能出版嗎?會被看成是政治漫畫嗎?

他可以出於自己的興趣畫政治漫畫以外的作品。但外在的環境不能限制他畫政治漫畫。「言論自由不只是保證你可以說政治上的事情,而是你可以說任何你內心覺得需要說的事情。」

「現在的趨勢,香港跟內地的情況正越來越接近。就算我想創作一些跟政治無關的東西,也可能被認為是有關係。這我覺得不能接受。」這也是他離開香港的真正原因。

開發你的感知:讓漫畫成為藝術

柳廣成曾說,自己是一個人類。而作為一個人類,最重要的事就是,「開發自己的感知,學會如何做人。」

漫畫、街舞、音樂,最近他還在自學編程(programming),繼續開發自己的感知。漫畫無疑是最重要的。對於自己投入迄今的全部人生去堅持的這件事,柳廣成還有許多話要說。

比如,漫畫也可以是藝術創作。「一說到街舞和漫畫,很多人會覺得好像很沒修養,是不需要讀書就可以達到的層次。」但對他來說,漫畫作為一種媒介, 就像攝影作為一種媒介,文字作為一種媒介。「媒介的力量,視乎創作者怎樣去呈現它。就像我們不能說,影片不是藝術,有各種各樣的影片。」

怎樣的漫畫可以成為藝術?「要看作品最後呈現出來,是不是在藝術語言和藝術價值上有突破。」例如塗鴉,許多人覺得不是藝術,但Banksy的塗鴉結合特定場域的背景,就有藝術價值的突破,應該被視為藝術現象去討論。再例如創作《全職獵人》的漫畫家冨樫義博,曾有一篇連續十幾頁都是全黑畫面,只有對白。「有些人說他偷懶,但對我來說,這是漫畫前所未有的現象,是全新的漫畫語言。他表達兩個人在非常漆黑的環境中對話,那就應該代入角色本身,就是全黑的。」再比如台灣漫畫家鄭問,「他把國畫的畫法搬到漫畫,在時代上絕對有意義,是現象級的。」

他也想創作這樣可以成為藝術的漫畫。他覺得漫畫可以絕對虛構,也可以「無限接近真實」。而漫畫與現實的關係是,「用感性和人類的感知去連接他人,讓讀者感同身受」。

隔離期間,他在網路上看著運動員們在奧運會上努力,也想要自己越畫越好。隨身背包裡有他最喜歡的漫畫,是美國漫畫家與音樂人Richard McGuire的《Here》。這是一本類似圖像小說的漫畫,不用上下左右的分鏡來推進敘事,而是在單一的空間,固定的鏡頭,穿插不同年代的人物對話,來講述在同一間房屋裡,跨越千年萬年的歷史。「完全不花俏,就去講一個很複雜的故事,我覺得很厲害。」

說到底,他覺得漫畫是自由的媒介,端看創作者如何運用它。他希望擁有更加自由的筆,不論是在媒介運用、藝術創作上,還是在創作者的人身安全上。

後記

《被消失的香港》法語版即將出版,來到台灣,他最慶幸的是出版社不用再擔憂他的人身安全。

他結束了隔離期間的畫畫馬拉松,出關第一天,去了台灣朋友家一起看奧運直播,喝台灣金牌啤酒,慶祝台灣羽毛球男雙奪冠。他有許多想畫的東西,而介紹香港情況的政治隱喻的作品,一定會畫。「一旦安頓好,就會畫下去。」

日本是他的起點,香港是他成為漫畫家的地方,台灣是他的未來,但不會是他的終點。若有可能,他希望今後再去荷蘭、比利時、法國等地交流、進修,短則半年一年,長則兩年三年,在漫畫創作上探索更多。他希望台灣可以成為一個基地,他「回來的地方」。

許多行李還沒有寄到,他要先去台灣的文具店,買一些鉛筆。

訪問的最後,我問柳廣成:「你曾經說,在任何地方都可以畫畫?」

他說:「有言論自由的地方。」

「離開香港會讓你失去創作的土壤嗎?」

「不會。」他說。

酷哦

梧桐之前来澳洲吧,我们只有离开。

祝福

好文!

台灣的確有點療癒人心

帶著香港的精神出走吧

樓下說新加坡的,難道不知道新加坡的創作自由有多低嗎……

很棒的報導,謝謝

謝謝 柳廣成,謝謝端。

表示同情,不过不久的将来还得迁徙啊,我建议还是去新加坡,或者到非华语区

很棒的訪問,歡迎來台灣~

人生无根蒂,飘如陌上尘。分散逐风转,此已非常身。落地为兄弟,何必骨肉亲。虽然他是漫画家,我倒是很喜欢他视频里的舞蹈呢。

很有理想,自主和敢於去闖的年輕人。請繼續努力!藝術的路不容易走,希望你可以自在其中。