那是一種慢的科學。在清晨的貢貝溪國家公園山谷裡,一位綁著低馬尾的年輕的金髮白人女性,坐在山坡上的草地上,被陽光照得閃亮。她穿著一件淺綠色短袖襯衫和卡其色短褲,腳踏高幫黑色帆布鞋。她身體微微前傾,透過一副黑色望遠鏡試圖鎖定盪漾在樹林間的那些能夠呼喚其名的黑猩猩。她不記錄體溫,不測量距離,而是在日復一日年復一年地學習牠們如何生活、相處、爭執與安撫。

在那之後的數十年間,無數個這樣的畫面成為了靈長類學史上最具象徵性的瞬間。這種帶著情感的觀察,一種「溫柔的科學」在當時被視為不合規矩。正是這種反叛,Jane讓科學變得有人情,重構了科學史上一次溫柔卻又深刻的轉向,不再能輕易維持「文化」與「自然」斷裂分割的邊界,最終讓人類不得已重新定義自己。

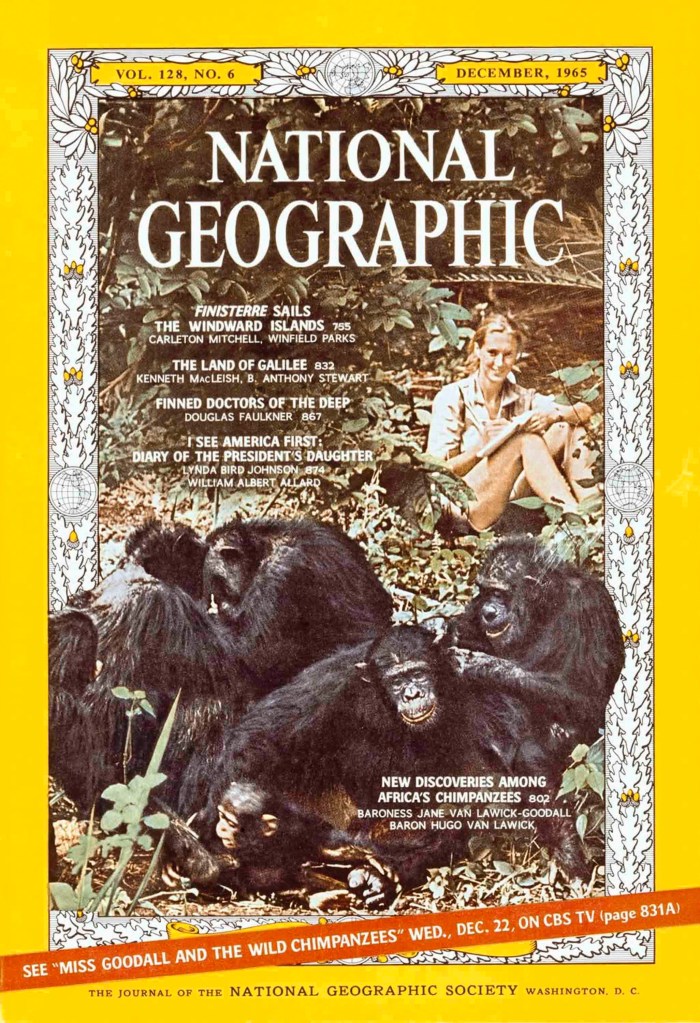

在過去的一個世紀裏,靈長類學改變了我們對於黑猩猩(Pan troglodytes)的認知。研究發現,牠們不僅聰明,而且擁有豐富的社會生活與情感,這最大限度地模糊了人類與動物的界線。在這之前,達爾文及其追隨者們始終相信,只有且僅僅只有人類才富有情感並且懂得使用工具。這個觀念的轉變,要歸功於Jane Goodall博士在20世紀中期開始在非洲坦桑尼亞所做的有關黑猩猩的研究。

然而,今天人們再度提起她的時候,又將她放置到一個神龕中,成為環保偶像、和平的代言人,甚至是一個「與自然和諧共處」的理想化身。但在學術史與靈長類學、或者說人類學的脈絡中,她的實踐十分複雜。作為一個沒有受到過專業訓練的年輕女性,她既是方法論上的挑戰者,也是學科邊界的麻煩製造者;她的研究被批評為「過於人性化」,卻同時開啟了我們探討生命的倫理契機。

重讀Jane,不只是回到那段被浪漫的田野,而是去追問:當觀察者與被觀察者的界線被反轉,我們該如何重新理解「科學」這件事本身?更重要的是,Jane的「溫柔」背後,一個人、一名女性,承載了關於感性與理性、柔軟與反叛,怎樣的複雜性?

高度男性化的知識生產的裂縫

Jane的研究,從根本上動搖了二十世紀中葉靈長類學的核心假設。她的貢獻不僅在於發現黑猩猩會使用工具、擁有複雜的社會關係與暴力行為等靈長類學意義上的劃時代革新,更在於這些發現共同撕開了「人/動物」、「自然/文化」、「理性/情感」之間長久以來的知識裂縫。

早在十八世紀後期,關於猿猴的自然話語就已經在西方世界發跡,並逐漸建構出以「理性的人」對立於「本能的獸」的近代科學秩序。到了二十世紀六〇年代,靈長類學仍是高度男性化、制度化的科學領域。研究者往往需要保持嚴格的「觀察距離」,就算在圈養的情況下,動物也被視為實驗對象、被編號,與動物的情感連結則被認為是「干擾變量」。

但在Jane這裡,這種單向的視線被擾動了。她拒絕將黑猩猩作為被動無情的研究對象。在她的無數個訪談裡,她喜歡用「觀察」(observe)一詞去替代科學家們常用的「研究」(research)。她給每一個黑猩猩個體賦予名字:David Greybeard,Flo,Fifi,Goliath⋯⋯隨之而來的是情感紐帶的產生,性格迥異的個體,以及歷史與情感的出現。

她的觀察也揭示出自然的陰暗面。在1971年,Jane長期觀察的黑猩猩群體出現了前所未有的社會瓦解。這場長達四年的「內戰」使群體一分為二,逐漸分成南、北兩個派系,且彼此間的往來急遽減少。她在田野筆記裡記錄了那種冷靜而殘酷的場景:雄性黑猩猩潛入對方領地,包圍孤立的個體,暴力攻擊至死;被打敗的雄性甚至會被閹割或剖腹,以懲罰其「叛逆」。導致戰爭的原因難以確定。1970年底,年長的雄性猩猩Leakey死亡,「群體就開始分裂,似乎他是南北兩派之間的橋樑。」新的領袖Humphrey被南部的黑猩猩兄弟Hugh和Charlie挑戰,並在隨後的數年裡,「叛變者」陸續被殺或消失。

後來,美國杜克大學的約瑟夫費爾德布魯姆(Joseph Feldblum)及其團隊在重新檢視了Jane的田野筆記之後發現,這場分裂的脈絡與人類的政治衝突極為相似。牠們的社交網絡分析顯示,黑猩猩之間的社會偏好早已預示了分裂的方向,即一個社群如何在緊張的關係中逐漸分裂為對立的兩方。

暴力在這裡不再是人類的專利。雖然貢貝黑猩猩的「戰爭」是唯一有記錄的黑猩猩群體分裂案例,且黑猩猩的暴力極為罕見,一旦發生往往殘酷到極致。Jane觀察到的不只是野性,而是權力、聯盟與背叛的複雜纏繞。黑猩猩的暴力既是自然的,也是社會的;雌性黑猩猩為了控制交配毆打伴侶,也會在群體衝突中搶走、殺害甚至吞食幼崽。這些「野蠻的謀殺」(barbarous murder)挑戰了西方長期以來將暴力視為「文化產物」的觀念,暴力並非文明的墮落,而是生物與社會結構之間的連續譜系。

這些細節和發現在當時的科學界幾乎被視為「異端」,也使她的研究從科學層面進入哲學與倫理的層面。她迫使同行與學界面對一個問題:如果黑猩猩會使用工具、會組織政治聯盟甚至發動戰爭,那麼「人」到底是什麼?

面對這樣的挑戰,她迎來的是來自體制的排斥和懷疑。身為非學院出身者,她被批評缺乏專業訓練、過於感性,甚至因女性身分被認為「不可靠」。

而正是這種「感性」,讓靈長類學的知識生產出現了裂縫。

女性身分的解殖與再殖

這個裂縫不僅關乎方法論,更關乎誰能代表「自然」,誰能被看作「知識的主體」。在高度男性化的科學體系裡,Jane 的存在本身是一個異常:一個年輕白人女性,在動盪不安的殖民末期的東非,與一群黑猩猩共處。

一九六零年代,坦噶尼喀獨立為英聯邦王國,隨後與桑給巴爾人民共和國合併為坦桑尼亞聯合共和國。這正值Jane前往貢貝進行研究的初期。當非洲各地正努力掙脫殖民統治、追求政治主權時,來自英國的年輕白人女性被媒體描繪為「獨自進入荒野」、探索人類起源的先鋒。她就像「現代伊甸園」的使者,象徵著人類與自然、科學與倫理之間的重新和解。

Jane帶著至高無上的科學目標去尋找人類最近的親屬。她自己在「Jane Goodall: An Inside Look」中坦言:「我是一個入侵者」(I was an intruder and a strange one of that)。然而,在她堅持的注視和等待下,她最終被允許成為「人類」的化身,一位能夠與自然對話的女性先知。

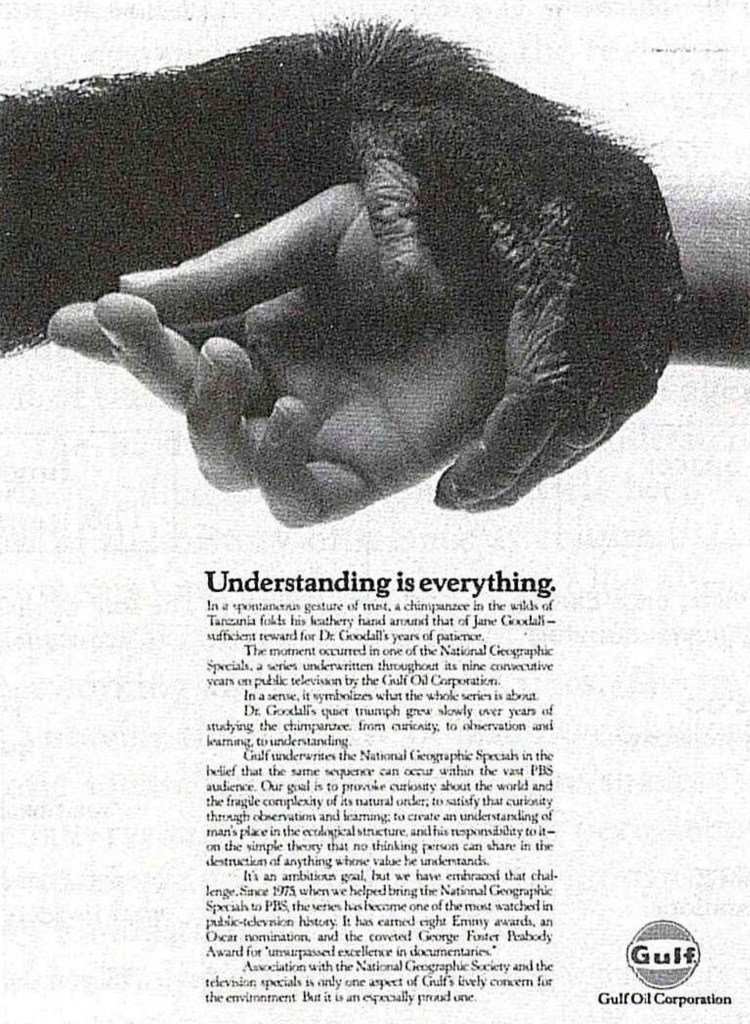

科學成就之外,媒體與企業對Jane形象的塑造也揭示了知識生產的裂縫。1984年,七姊妹之一的海灣石油公司(Gulf Oil Company, 簡稱GOC)為慶祝其資助「國家地理」自然紀錄片九週年,發佈了一則廣告。畫面裡,一隻黑猩猩的手與一位年輕白人女性的手輕輕相碰,配文寫道「理解就是一切」。廣告解釋詞宣稱,這象徵著跨越人類與自然的鴻溝,包括信任、責任與溝通。

在這個敘事中,Jane變成了「Dr. Goodall」(Jane1965年在沒有學士學位的條件下破格拿到了劍橋的動物行為學博士學位),她的溫柔被轉化為一種「女性化的科學」,用來對抗冷酷的軍工與技術理性。廣告尤其針對對市場行銷與公關傳播領域經驗不足的受眾,以及缺乏對美國GOC所帶來的非法活動信息的讀者。而其中的潛台詞是邀請觀眾忘卻石油企業的殖民歷史與生態掠奪,將Jane的形象重寫為一種救贖寓言:從「好奇」到「觀察」、從「學習」到「理解」,似乎一切在她手中都能被治癒。

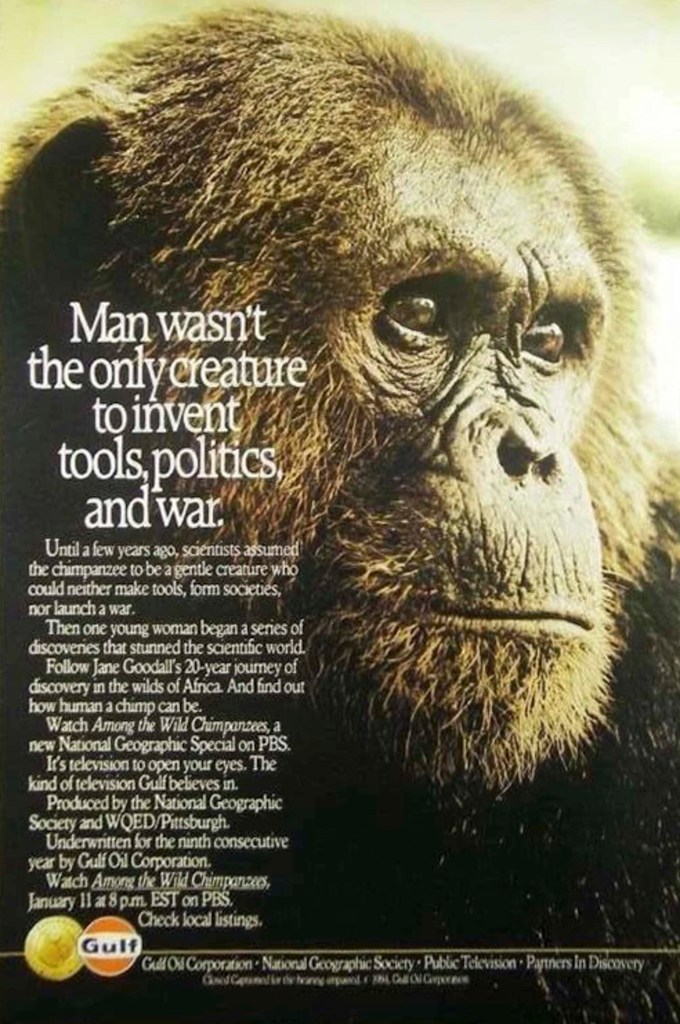

同年,GOC又推出了另一則名為「The Man Wasn’t the Only Creature to Invent Tools, Politics, and War」的廣告,語言更加直白,幾乎冷峻地重申「人與動物」之間的界線。廣告寫道: 直到幾年前,科學家仍認為黑猩猩時溫順的動物,不會製造工具、不懂社會、不懂戰爭。然後,一位年輕女性開始了一連串震驚世界的發現......來觀看「Among the Wild Chimpanzees」,看看黑猩猩能有多「人性」。

似乎從那時開始,「黑猩猩有多人性」被重新包裝為一種娛樂與啟蒙的消費體驗。Jane的二十年田野被壓縮為「發現」的茶餘飯後,一種為美國中產家庭甚至全球觀眾準備的晚間教育節目。Gulf Oil 的標語結尾寫著:「這是能打開你雙眼的電視——正是我們相信的那種電視。」在這裡,「人性」成為一種由企業贊助的可見商品,科學被情感化、品牌化,而自然則再一次地被作為可被觀看、命名、理解與消費的他者。

這兩則廣告構成了現代性神話的雙重面孔:一面是溫柔的理解,一面是權威的發現;一面是白人女性與自然的共情,一面是新自由主義資本與科學聯手重申人類中心主義的秩序。而在這樣的敘事中,「理解」與「代表」往往成為了同一個動作。那隻向黑猩猩伸出的手,不僅沒有削弱、反而強化了白人男性的神話——那種用理性和成功掩蓋了資本主義經濟市場的冷酷侵略性。

於是,Jane Goodall的影像,將科學與殖民歷史、性別與種族的權力關係緊密連結在一起。黑猩猩的手成為非洲、大地與第三世界的隱喻,而非洲的土地與人民再次被排除在了「人類故事」之外。「白人之手」又獲得了對自然的再次命名權。看似無害的接觸,其實是一場表徵神話,科學被描繪為能為自然發生的語言,而自然本身則被置於沈默。

Haraway寫道,「Jane/Dr.Goodall幾乎被塑造成新的亞當」,她被動物「授權」重新為世界命名。這種命名的權力,正是殖民秩序與現代科學共享的象徵結構。在非洲人尋求自我主權之際,一位白人女性卻被塑造成跨物種橋樑,取代了非洲作為歷史主體的可能。

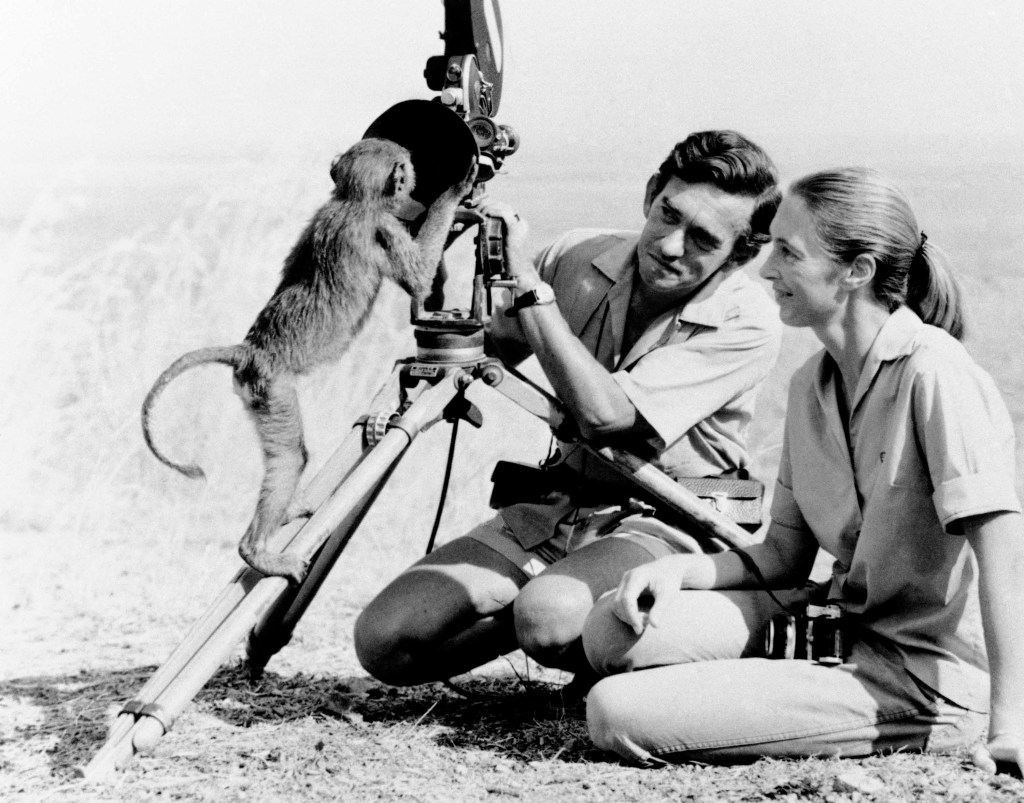

Jane在殖民地非洲的田野工作,無法脫離權力與特權的座標。她的身體既是邊緣者,又是權威的象徵;她既不屬於「男性科學家」的體系,也難以完全逃離殖民地科學的結構。這種張力,使她的田野既是知識現場,也是權力與倫理糾纏的場所。而她與「國家地理學會」之間的博弈從未停歇。Jane在貢貝的研究初期,學會給予了她非常慷慨的資助。作為交換條件,學會獲得了她所有文字作品,以及當時擔任學會攝影師的Hugh van Lawick的攝影作品,即她首任丈夫作品的首發權。

Jane希望出版內容和影像集中在科學知識,但學會更傾向於呈現「Jane和她的黑猩猩」具有親情性質的愛心故事。紀錄片中,濃郁的膠片鏡頭捕捉了Jane的母親在山間溪水中洗臉的場景。她拿起一塊綠色肥皂搓出泡沫,抹在臉上時眼睛幾乎睜不開。隨後,她將肥皂放在旁邊的岩石上,但肥皂沿著光滑卻不平的岩面滑入溪水,被沖走。這種浪漫化的呈現無疑助長了觀者對田野工作的理想化想像,也吸引了之後許多年輕的科學家進入靈長類研究領域。

Jane的研究確實讓我們重新認識了黑猩猩,也動搖了人為中心的科學秩序。但她的形象被全球媒體挪用之後,卻同時強化了另一種殖民話語:自然仍由西方人來發聲,非洲及廣大第三世界仍被觀看。

當我們重讀Jane,不應僅停留在她作為一位女性科學家的個人突破。更重要的是我們可以看到整個知識體系如何透過「感性」——她在田野中投入的情感、耐心觀察和與動物的共情——來重構自身隱含的殖民陰影。也正是這種「感性」與「矛盾」,讓靈長類學的知識生產出現了裂縫。這個裂縫不僅挑戰了男性化科學宣稱的客觀性,也讓種族、性別與殖民背景下的權力關係浮出檯面。

它讓人們開始意識到,科學不只是發現真理的技術,每一個科學行為,都同時塑造了世界的秩序與權力分佈。

「靠近」方法論的優勢與爭議

Jane Goodall 的田野方法核心在於「靠近」,但這種靠近並非隨意接觸,而是建立在長期共處、耐心等待與互惠信任之上的。她的方法與動物行為學中的「習慣化(habituation)」密切相關:透過長時間坐在同一個山坡上,保持靜止和非威脅,黑猩猩逐漸習慣她的存在,最終在她面前進食、哺乳、爭執與擁抱。這種「被允許被看見」的互惠關係,既是方法策略,也是倫理實踐:觀察不僅是凝視,更是一種共處的契約。Jane 也通過給每隻黑猩猩命名,使個體差異和情感連結具體化,促進了習慣化的進程,也加深了她對社會網絡、工具使用與暴力行為的理解。

在動物學的傳統框架下,科學追求距離、客觀測量和可重複性;人類學則透過沉浸式田野和共情理解文化脈絡。Jane 卻將這兩者混合成一種「危險而引人爭議」的跨物種田野方法:她通過長期共處、耐心等待和習慣化策略,逼近黑猩猩,讓牠們接受她的存在,從而得以觀察最細微、最複雜的社會互動,包括工具使用、社會聯盟、暴力衝突甚至哀悼行為。

這種方法帶來前所未有的洞見,但也直接觸碰科學界禁忌:她打破了「觀察者應與動物保持距離」的規則,把情感、倫理和科學混為一談。

然而,這種方法也帶來尖銳的矛盾。Jane 的人性化敘述曾被科學界批評:她是否將人類情感投射到黑猩猩身上?她對行為的解釋是否過於主觀,甚至可能扭曲科學結論?然而,從近半个世界以來靈長類學研究的視角來看,Jane的方法可以被理解為一種實踐宣言:黑猩猩的行為並非完全自然,而往往受到过去、现在的人類存在與活動的影響;研究者不必刻意假裝這種影響不存在,而應承認它,並把它納入觀察;所谓的「自然」状态并不存在。更重要的是,人與黑猩猩在歷史長河中在生理、演化與行為上的相似性,使得兩者的互動具有特殊意義。Jane 透過互惠信任和情感連結,把這種意義轉化為對社會關係、工具使用和倫理實踐的深入理解。

哲學家Dominique Lestel曾指出,Jane的田野方法展示了動物行為學與民族誌之間的潛在共通性,兩者都以長期的共處、情境的體驗,以及對「他者行為的理解」為基礎。她的田野並非冷靜的測量,而是一種與動物共在的觀察實踐。這種方法在今日似乎可以被重新理解為一種「多物種民族誌」的先聲,即知識不再建立於距離與分類,而是建立於接近、關係與倫理之中。

不過,如果放在今天的靈長類研究標準與 IUCN 指南語境中,Jane 的方法無疑是一種「危險示範」。國際自然保護聯盟(IUCN)靈長類專家組(Primate Specialist Group Section for Human-Primate Interactions)在2021年曾發佈「非人靈長類動物影像負責任使用最佳實踐指南」(Best Practice Guidelines for Responsible Images of Non-Human Primates)。根據這個指南:研究者不得與野生靈長類過於接近,必須保持至少 7 米(23 英尺)的安全距離;不得與動物同框拍照、自拍,亦不得手持或餵食,避免傳遞「動物是娛樂或寵物」的錯誤訊息。這些規範不僅保護動物福利,也避免錯誤的跨文化解讀,尤其在社交媒體盛行的今天,任何親密照片都可能被無意或故意地擴散,引發不必要的模仿行為和保育風險。

然而,Jane 的核心方法恰恰違背了這些規範:她長期坐在黑猩猩的棲地中,透過習慣化使牠們逐漸接受人類的存在;她給每隻黑猩猩命名、與牠們互動、拍攝近距離影像。從動物學角度,這提高了研究的可見性和細緻性;從民族誌角度,這建立了互惠信任和深度理解。然而在今日的守則框架下,這種「靠近」具有潛在倫理問題:因為人與黑猩猩高度的基因相似性,它可能增加疾病雙向傳播風險,也可能讓公眾誤以為與野生動物親密接觸是安全且可取的行為。

這就形成了一個尖銳的矛盾:Jane 的方法既是科學策略,也是一種倫理實踐;但它以一種突破規範、冒犯現行守則的方式呈現,使得她成為科學界和動物保護者之間的爭議人物。對動物保護者而言,她的方法存在風險;對哲學家與跨物種民族誌學者而言,她的田野展示了科學如何通過「靠近」來理解生命複雜性,揭示了人類中心主義的局限。

換言之,Jane 的位置極具張力:她同時挑戰了男性化科學、突破了動物行為學的嚴格距離規範,又在倫理與方法論的灰色地帶中,促使後世重新思考「科學靠近」的可能性和限度。Donna Haraway也提醒我們,Jane對黑猩猩的凝視是溫柔但同時是具有權力性質的,她將人類的情感投射進黑猩猩的世界,也以此重新界定了何謂「被理解的他者」。

那些曾經被視為神聖不可侵犯的分界,進一步被貢貝黑猩猩的研究所動搖,在根本上跨越了社會科學與自然科學的方法論價值。在這樣的田野裡,科學與倫理不再分屬不同領域,觀察也成為互相塑造的過程;科學並非冷漠的測量,它是與他者共在的實踐;但這種實踐必須承擔風險,也必須面對規範與倫理的批評。

從田野到世界的倫理延伸

在科學界取得突破之後,Jane離開那個待了超過二十載的田野。

她正在做一些具有更大尺度的回應。她沒有放棄田野,對她來說,這是一場從觀察走向回應的遷徙。多年與黑猩猩共處的經驗,讓她無法再以看似中立的科學姿態面對牠們的命運,棲息地被破壞、捕殺與非法交易成為牠們命運的日常,科學研究與開發經費的分配權,被北方的歐美國家學術機構所掌控。

Jane的田野實踐因此延伸成了一種公共行動,也很大程度上標誌著靈長類學倫理意義的轉折。在推動黑猩猩與森林保育的同時,她也不忘關注當地社區的生計與教育。在她看來,保育動物不能與人類社會脫節,黑猩猩以及牠們生活的森林,不論是過去還是未來,都與人類的經濟結構、農業政策與文化想像緊密糾纏在一起。這種對於「共生網絡」的理解,使得她的工作超出了學術範疇,因此也成為一種具有倫理的行動研究。

這樣的職業轉向也讓她再一次陷入了新的張力。部分學者認為她離開了科學,批評她過於道德化或者媒體化。她的講座與紀錄片充滿情感,卻被質疑削弱了學術嚴謹。她的講座與紀錄片充滿情感,卻被質疑削弱了學術嚴謹。但也許正如 Donna Haraway 所言:科學的問題不在於情感,而在於誰能夠被允許去感受。到今天為止,在這個科學被視為權威的時代,Jane所帶出的「共情」作為一種知識方法,成為了一種挑戰主流科學規範的情感政治。

同時,她的行動也揭示了知識權力的不平衡。從非洲的田野到全球的講壇,她始終意識到「誰在為誰說話」的問題:人類為動物發聲,學者為地方社群發聲,而這種代言關係往往伴隨著結構性的權力差距。她試圖將這種單向發聲轉化為對話,讓動物的故事、地方的聲音與科學的語言交織。

Jane于1977年成立的 Jane Goodall Institute 也开始在亞洲行动。她至少17次訪問中國,推動「根與芽」(Roots & Shoots)環境教育计划,覆蓋了超过25个省份,合作学校超过1000所,培訓數萬名教師,通過講座、校園活動和實地體驗,把保育理念落實到學生日常生活中。她还在日本東京、大阪、京都等地的學校和博物館舉辦講座,放映野生黑猩猩的紀錄片,並安排學生進行「模擬保育行動」:例如模擬森林監測、設計保育海報、討論人類開發對野生動物的影響等。印度、印尼與馬來西亞的行動也類似,她透過社區活動、研討會、植樹和募款,將青少年納入保育實踐,使教育、保育與倫理理念在不同文化脈絡中落地。

同時,也有批判性的聲音指出:Jane的全球巡迴雖然啟發人心,但其教育與保育倡議往往帶有歐美視角,可能忽略了亞洲各地的文化、經濟與社會差異。她提出的保育理念和方法,雖以共情與行動為核心,但在某些地方可能仍屬「外來解決方案」,形成單向代言的風險。

活潑的91歲老人

二〇二五年五月,一檔名為 Call Her Daddy 的熱門播客邀請了 Jane Goodall。節目一向以討論兩性與女性處境聞名。主持人 Alex 問她:當年第一次登上《國家地理》封面時,外界對她外貌的關注,她怎麼看?

Jane 笑著說:「有些嫉妒的男科學家說,我之所以上封面,是因為《國家地理》想要有雙漂亮的腿。要是今天有人這麼說,大概會被告吧?但那時我只想回到黑猩猩身邊。如果這雙腿能讓我拿到研究經費⋯⋯那就謝謝它們吧,它們確實挺不錯的。」(“Some of the jealous male scientists said, she’s just got the notoriety and they want her on the cover because she’s got nice legs... So if my legs were getting me the money, thank you legs. They were jolly nice legs.”)

這是一種典型的 Jane 式幽默:帶著自嘲、從容,卻暗暗把權力關係反轉。當主持人問她女性如何將被物化的處境轉為優勢時,她回答:「我不知道,我只是接受他們的看法,然後想,哦,謝謝你們,這幫了我。」

這樣的回答並非天真,而是一種策略。她没有在认同性别偏见,她以柔軟、非對抗的姿態,迂迴地介入了一個由男性權威構築的科學體系。她沒有直接挑戰權力,而是用看似「溫柔」的方式,讓自己得以在體制縫隙中發聲、行動。這種女性化的科學實踐,其實帶著強烈的反叛性,它以「被看見」的身體為代價,換取了「讓他者被看見」的空間。

在學界之外,Goodall 的個人魅力早已被媒體塑造成柔光之下的符號,包括微笑、標誌性的白髮造型、與黑猩猩同框的影像。這種形象讓她成為環境主義的象徵,也使她的「溫柔」被過度簡化為性格特質,而非方法論。事實上,她的溫柔从不是被动的个性;它是一種介入世界的策略,一種面對權力與差異時仍保持細緻觀察的能力。她早年的筆記與書信裡,充滿著人性的掙扎:整理數據、爭取經費、忍受孤獨與疾病。那是一種以脆弱為代價的堅韌。

從人類學的角度來看,這種「溫柔的田野」正是一種知識實踐。它拒絕支配,也拒絕浪漫化;它讓研究者在與非人生命的相遇中,被迫重新思考自身的位置與責任。她的觀察筆記裡,充滿著對細節的體察,一個眼神的遲疑、一個黑猩猩幼崽的觸摸,這些被科學文體所排除的片刻,恰恰構成了田野經驗的核心。

Donna Haraway 在《When Species Meet》中指出,真正的共處不是模糊差異,而是承認彼此的有限與脆弱。Jane的研究提醒我們:在理解他者之前,我們必須先學會與他者同在。這種倫理性的在場,與其說是情感的流露,不如說是一種方法的自覺,一種讓科學變得更有人情的方式。

作為研究者,我們常在田野中體會到這種矛盾的共存:科學要求距離,而理解需要靠近。Goodall 的貢獻正在於,她讓這兩者不再相互排斥。她的「溫柔」是一種方法,更是一種研究的姿態,一種對世界保持開放、對他者保持敬意的知識倫理。

二〇二五年十月,Jane離開了我們。

參考文獻:

Haraway, Donna. “The Promises of Monsters: A Regenerative Politics for Inappropriate/d Others.” In Cybersexualities: A Reader in Feminist Theory, Cyborgs and Cyberspace, 314–366. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999.

Haraway, Donna. “Morphing in the Order: Flexible Strategies, Feminist Science Studies, and Primate Revisions.” In Primate Encounters: Models of Science, Gender, and Society, edited by Shirley Strum and Linda Fedigan, 398–420. Chicago: University of Chicago Press, 2000.

Haraway, Donna. When Species Meet. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008.

Lestel, Dominique. “Ethology and Ethnology: The Coming Synthesis. A General Introduction.” Social Science Information 45, no. 2 (2006): 147–153.

Feldblum, J. T., S. Manfredi, I. C. Gilby, and A. E. Pusey. 2018. “The Timing and Causes of a Unique Chimpanzee Community Fission Preceding Gombe‘s ’Four-Year War‘.” American Journal of Physical Anthropology 166, no. 3: 730–744.

Fuentes, Agustin, and Kimberley J. Hockings. “The Ethnoprimatological Approach in Primatology.” American Journal of Primatology 72, no. 10 (September 2010): 841–847.

Goodall, Jane. Beyond Innocence: An Autobiography in Letters: The Later Years. Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2002.

Langergraber, Kevin E., Carolyn Rowney, Grit Schubert, Cathy Crockford, Catherine Hobaiter, Roman Wittig, Richard W. Wrangham, Klaus Zuberbühler, and Linda Vigilant. “How Old Are Chimpanzee Communities? Time to the Most Recent Common Ancestor of the Y-Chromosome in Highly Patrilocal Societies.” Journal of Human Evolution 69 (2014): 1–7.

Muller, Martin N. “Chimpanzee Violence: Femmes Fatales.” Current Biology 17, no. 10 (2007): R365–R366.

Meloni, Maurizio. “How Biology Became Social and What It Means for Social Theory.” The Sociological Review 62, no. 1_suppl (2014): 8–30.

Pavelka, Jiří. “Strategy and Manipulation Tools of Crisis Communication in Printed Media.” Procedia – Social and Behavioral Sciences 191 (2015): 2161–2168.

Peterson, Dale. Jane Goodall: The Woman Who Redefined Man. Boston: Houghton Mifflin, 2006.

Williamson, Judith. Decoding Advertisements: Ideology and Meaning in Advertising. London: Marion Boyars, 1995.

評論區 0