去年在美國採訪大選的時候,我在選前一周去了特朗普在搖擺州密西根州的造勢大會。那裡華人不少,我的存在不太突兀,在排大長龍進場的時候,前前後後的白人有時會跟我搭訕,跟我大談DEI之惡。

那天有個場面令我印象深刻。那時和特朗普還是好兄弟的馬斯克正在搞搖擺州大抽獎,只要登記資料並(聲稱)自己會投特朗普一票,就有機會贏得100萬美元的獎金。我身後的一位中年白人阿姨在被問要不要登記資料的時候,說了一句:「我不要!馬斯克是個沒有道德的人。」身旁一個男子立刻插嘴:「你在說甚麼啊?你知道他給了很多錢支持特朗普嗎?That guy’s on our side!」「我知道,但我不管,身為女性,我認為他做的事是不道德的。所以我不會簽。」

聽到這番言論,我幾乎以為自己跑錯了賀錦麗的造勢大會,立刻轉頭問她,馬斯克有甚麼不道德的呀?我以為她會說馬斯克的反墮胎立場不道德(雖然這我就不懂為甚麼特朗普和J.D. 凡斯會比較道德),或者他父親和自己的養女有親密關係不道德,或者跟多名女性育有大量孩子不道德。但她的答案震撼三觀:「馬斯克的Space X公司在把人體胚胎植入機器人,讓機器人生孩子。生孩子是母親的責任,孩子一定要在母親的體內成長,這是天然的上帝的道德,怎麼能讓機器人生孩子呢?」我的表情管理瀕臨失敗,但冷靜地問她是在哪裡看到的。「你去Instagram﹑TikTok上面看看,有很多報道,新聞媒體都不會告訴你,他們在做這麼有歪倫常的事情,真相真的得我們自己查明。」阿姨語重心長。

她口中的「報道」,其實是網上的一些內容農場短片,真實性近乎零,這點我應該不用跟我們的讀者點明。但我常常想起來自密西根州中部的阿姨的這番話。她在質疑的,是科技能否取代人類的道德價值,甚或重新定義人是甚麼﹑生命是甚麼﹑親緣是甚麼。「道德」本身就是「我是誰」﹑「我應該當一個怎樣的人」的詰問,而這些詰問向外就變成了政治:變成了質疑技術和看似「進步」但其實在顛覆她認為的「生而為人」的核心的一切,例如跨性別手術﹑疫苗﹑墮胎。

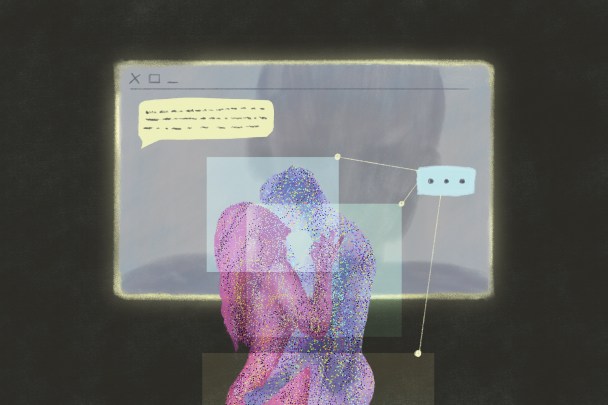

我沒有認同她(首先不認同她接收資訊的方法),但我絕對能同理她的恐懼。雖然機器人還不能生孩子,但像今天刊出的「全球代孕產業」系列第一篇寫的,自80年代中期,商業代孕就已經出現(著名的Baby Cotton),男性想要一個和自己有親緣的孩子,甚至不用經歷性行為的過程。之後借腹型代孕(gestational surrogacy)成為主流,不孕不育的夫婦,或不想/不能自己進行懷胎過程的女性,都可以借腹生子,只要有錢(以及有精子和卵子),全球多個發展中國家女性的子宮待價而沽。以往烏克蘭是全球代孕大國,在俄烏爆發戰爭後,格魯吉亞乘勢而起,以「中國人自己的生殖中心」作賣點,吸引大陸的意向父母(當中也多有男同志)。

要說這是科技的勝利,好像也很難完全否定。此前台灣有男同志去美國代孕成功,在社交媒體分享喜悅時遭受不少輿論韃伐,但確實,如果科技能容許他們組織有孩子的家庭,他們跟他們精挑細選的,「美得像模特兒」的俄羅斯孕母也是所謂的「明買明賣」,是不是也無不可?但反對代孕的人士會認為,代孕把子宮當成租賃市場的一部分,把孕育過程變成一種買賣,本身就是在將女性的身體商品化。同時,不少學者也質疑這種嬰兒的全球組裝,終究是在利用發展中國家監管﹑法制和人權的不完善,也脫離不了產業化帶來的暴利和剝削。

端傳媒資深記者龔玨在格魯吉亞實地採訪中國人的全球代孕產業鏈期間,就一直給我發來一些孕母的故事:「今天採到的孕母,看着她九個月的血淚最終變成中國爸爸掏出的220張美元,然後再護送她回家,然後看到她丈夫喝着啤酒,抱怨帶了幾天孩子真的好麻煩」﹑「採到的另外兩個都是離婚的單親媽媽,還有一個(甚至受過高等教育)被前夫打斷了鼻子,代孕是為了賺律師費打官司。」

這些故事都是高高在上的,科技樂觀主義的敘事完全忽略的。這當然不是端第一次關注代孕議題了。早在「開端」的十年前,我們就做過中國夫婦去美國代孕的題目。但現在全球代孕產業鏈上,更是擠滿中國人的身影:一來是因為中國法律嚴格禁止商業代孕,二來是過去幾年中國放開二胎﹑三胎,一些高齡女性、失獨家庭、或因病喪失生育能力的中國家庭,都成為潛在需求者。所以我想,這個全球代孕產業鏈的故事,同時也是過去十年中國對於「生命」﹑「人」的價值重新定義的故事,也是像端這樣的媒體最應該去說的故事。

喜聞陳婉容有每周專欄,但如是長文更佳。