2025年7月26日,台灣迎來一場人類民主史上首次的「大罷免運動」。由稱之為「罷團」的公民團體發起、針對24位國民黨立委與新竹市長高虹安展開罷免投票,結果全數未通過,迎來重大挫敗。雖然8月23日尚有七位藍營立委面臨第二波罷免投票,但在726失利的陰影下,後續動能明顯受挫。

這場運動不僅是政治事件,更是輿論戰場。不同立場的政治人物、媒體與公民團體,對罷免的正當性與政治目的抱持天差地別的詮釋:它究竟是民主力量的反撲,還是執政黨延長選戰的策略操作?這些認知分歧的產生,往往並非來自客觀事實,而是透過媒體與政治言論的「話語建構」所形成。

本文聚焦於這場罷免輿論戰中的媒體角色,採用文本探勘中的主題建模(topic modeling)方法,分析2025年5月27日至7月15日間共11家媒體、共660篇政治評論的語料,涵蓋社論、專欄、特稿與投書等文本類型。樣本來源包括台灣的「聯合新聞網」、「中時新聞網」、「自由電子報」,澳門的「新華澳報」,以及中國與香港的多家媒體。這些媒體中,僅「自由電子報」表現出支持罷免的立場,其餘皆偏向反罷免或對執政的民進黨政府與賴清德總統進行強烈批評。

本文嘗試揭示,不同媒體如何透過議題設定(agenda setting),引導閱聽人「應該想些什麼」(what to think about),因為這都是形塑對「大罷免」的情緒、態度與投票傾向重要的素材,瞭解這些素材更有助於我們認識不同政治陣營眼中的大罷免運動。

從「主題建模」觀察議題設定

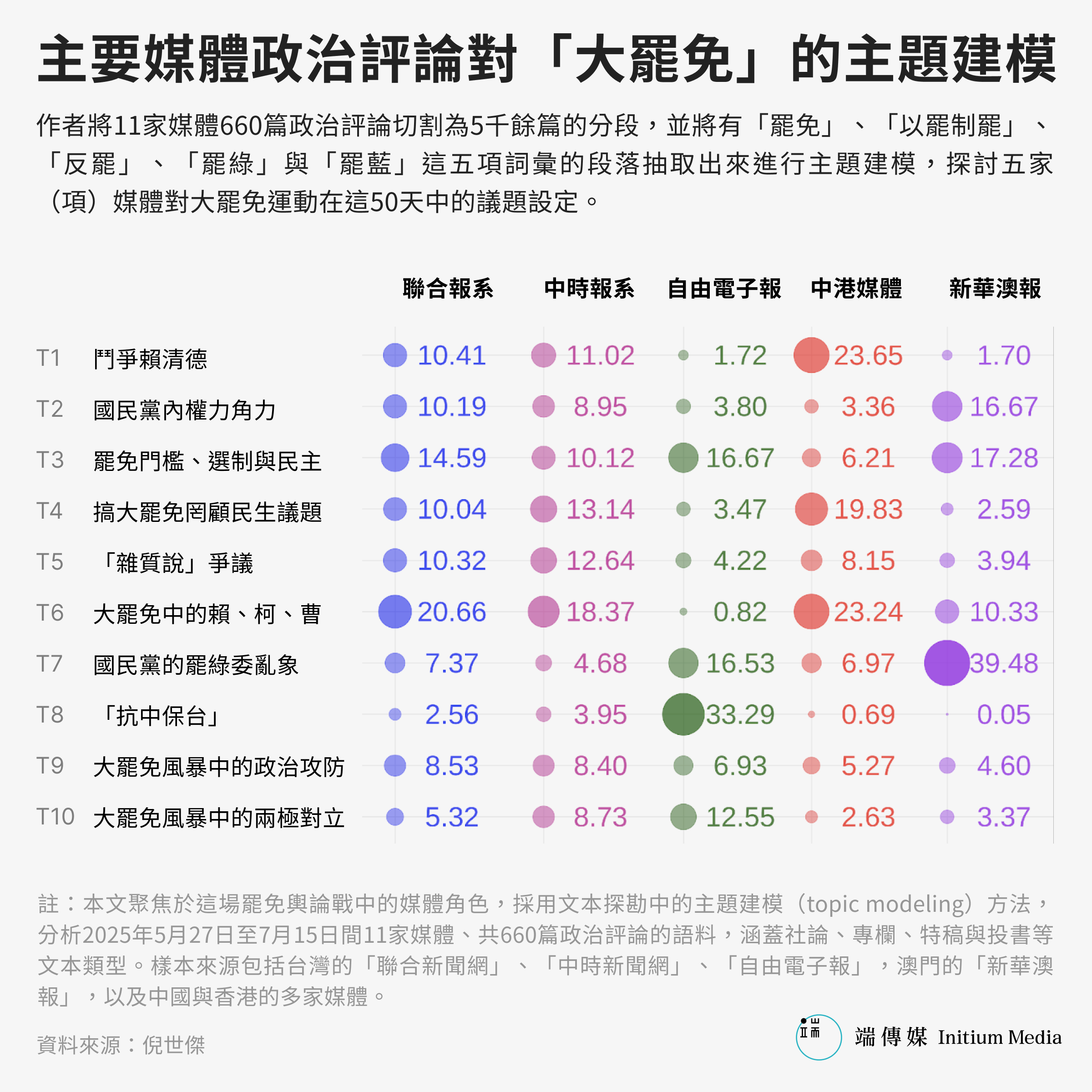

筆者將這660篇切割為5千餘篇的分段,並將段落內有「罷免」、「以罷制罷」、「反罷」、「罷綠」與「罷藍」這五項詞彙的段落抽取出來進行主題建模。並將中共與香港媒體結合成「中港媒體」這一個類別,探討五家(項)媒體對大罷免運動在這50天中的議題設定。發現,中港媒體、「中時」與「聯合」的議題設定以攻擊賴清德總統為主,「自由」則是固守「抗中保台」的論述,以及抨擊國民黨地方黨部在「罷綠委」連署中的各種違法亂象為輔;親北京、私營的「新華澳報」最為關注國民黨的發展。以下茲就R Package stm演算法所歸納出的十大主題進行討論。

主題一:鬥爭賴清德

本主題係由親北京的中港媒體、中時與聯合報系對於「民進黨發動」的「大罷免」的全面批判。試圖將大罷免塑造為一場「失民心、反民主、搞威權」的政治操作,呼籲民眾站出來「投票反制」,阻止執政黨濫用罷免制度。這種敘事明顯帶有支持在野黨、批評賴清德的政治立場,並試圖動員反大罷免的民意力量。其具體內容包括以下五個面向。

首先,將大罷免視為民進黨的「政治武器」,認為賴清德政府刻意以選舉、罷免製造內部對立,以鞏固基本盤並催動選票,形塑賴清德直接政治操盤大罷免的印象,並特別強調民進黨「為了大罷免添柴火」而刻意製造各種爭議,皆在強化這個形象。

其次,賴清德是獨裁者。警告大罷免將導致「一黨獨大」、「完全執政」,認為這種「無差別式地對在野黨採取全面滅黨」的做法類似「專制或威權統治」。一則「中時專欄文章是這麼說的:「綠營大罷免最荒謬也最可怕的是,只有專制或威權統治者才會煽動群眾清算、鬥爭反對勢力。」

第三,擁護在野黨監督功能。將在野黨審查預算描述為「幫人民看守荷包」的正當監督行為,批評行政院將統刪預算責任推給立法院是「政治操作」。一則「中時」的投書表示:「賴政府治國無方,只會操弄政治手段,為了幫大罷免添柴火,卓揆發動統刪地方補助款的攻勢,並誣指這是立法院亂刪行政院預算、害行政院無法推動重大政策的後果。」

第四,批評行政資源濫用。以原監察院秘書長李俊俋公務車載寵物美容事件為例,批評民進黨高官一邊哭窮砍預算,一邊濫用公務資源,形成強烈對比,指控其「雙標」行為。

最後,大量援引「美麗島電子報」、「台灣民意基金會」等最新民調,指出反對罷免的受訪者高於支持者,以此質疑罷免缺乏多數民意基礎。在政治心理學中,這種「引用權威來證明自己立場正當」的做法,屬於「訴諸權威」的典型案手法:人們傾向相信被視為可靠或有影響力的來源,並依此來判斷訊息的真偽並肯認己方政府態度的合理性。

主題二:國民黨內權力角力

主題二聚焦於國民黨在大罷免壓力下的接班布局與內部危機管理。隨著大罷免投票與該黨主席改選時間高度重疊,黨內出現延後選舉與交棒呼聲。朱立倫、盧秀燕與蔣萬安是本主題的核心人物,主因係國民黨各地方黨幹部意圖「以罷制霸」進行的「死人/幽靈連署」接連遭法辦,帶給國民黨中央極大的壓力,媒體評論集中於國民黨現任主席朱立倫是否適任以及應否「交棒」的黨內頭人的競合動態。

《聯合報》政治中心主任就表示:「國民黨正面臨大罷免風暴,黨主席朱立倫主張以罷制罷卻戰績不彰,反朱勢力更焦躁,藍營接班呼聲最高的台中市長盧秀燕遲未表態是否參選黨魁,部分人士開始密謀拱萬安方案,期待蔣出馬參選黨主席。」《新華澳報》報老闆富權(本名林昶)亦表示「朱立倫昨日的說法,極有可能是急流勇退,也有可能是以退為進,甚至是拖盧秀燕下水,由兩人來共同承擔以罷制罷失利的責任。」

主題三:罷免門檻、選制與民主

本主題聚焦於台灣罷免制度在實務運作中的爭議與民主辯證。語料呈現三個語義面向:

首先,批評罷免門檻過低,導致少數票可推翻多數選舉結果,使罷免淪為政黨動員與政治報復的工具,扭曲代議制度與民主精神。《聯合報》要聞組組長的評論就代表這項論點:「但在選罷法降低罷免門檻後,只需要有四分之一的選舉人投下贊成票⋯⋯少數罷免票否定多數選舉票,這不是民主扭曲,什麼才是民主的扭曲?」

其次,當罷免與意識形態標籤、仇恨動員掛鉤,將削弱民主討論空間。《聯合報》記者在短評中表示:「這場罷免戰爭中,一個格外令人不安的現象,正悄悄侵蝕台灣的民主根基,AI技術被濫用,製造偽訊息與深度造假,帶動仇恨情緒,催化罷免風潮。」

最後,肯定罷免作為民意糾錯機制的正當性,認為其有助於矯正不適任公職與重建政治責任。一篇於「自由」的投書可為代表:「有人說堅守民主精神要投不同意票,錯了,罷免是於法有據的一項民主活動,罷不罷免某公職人員和民意代表,由選民自己決定,投同意票或投不同意票都是堅守民主精神才對。」

本主題不僅呈現制度設計與實踐間的張力,也揭示罷免如何成為當代台灣民主制度中的風險點與修正焦點,呼籲從制度面與文化面進行反思與調整。

主題四:賴政府搞大罷免枉顧民生議題

主題四具有代表性的關鍵詞包括「對等關稅」、「匯率」、「川普」」、「丹娜絲颱風」、「災民」與「伊朗」等等。聚焦於媒體對民進黨政府,特別是對賴清德總統於大罷免期間施政優先順序的強烈批判。

文本中多次指出,中央執政資源被過度集中於政治鬥爭與罷免操作,導致對民生、經濟等經濟治理議題的漠視。例如,川普(特朗普)的對等關稅政策與新台幣升值對企業及勞工的影響,以及丹娜斯颱風中,台灣中南部的災民困境等等,皆被視為賴政府戮力於大罷免,「政治凌駕民生」導致罔顧社會民生的後果。

一篇刊登於「中國台灣網」的評論是這麼說的:「颱風『丹娜絲』如同一面『照妖鏡』,照出了民進黨當局『重政治、輕民生』的真面目。在這場災害中,我們看到的是88歲老婦的生命,抵不過一場『大罷免』的政治算計。」另篇刊在「中時」的投書表達了同樣的意見:「油價飆漲、川普關稅戰在即,賴政府卻忙著槍口向內,衝刺大罷免,令人不敢領教。」以凸顯一種「國將不國,民怨沸騰」的敘事氛圍。

主題五:「雜質」爭議

本主題圍繞賴清德總統在「國安十講」第二講「團結」中「千錘百鍊,打掉雜質,百鍊成鋼」的言論所引發的強烈輿論反彈。批評者認為此說法帶有政治清洗與敵我思維的隱喻,不僅激化對立,也違背民主精神與多元包容原則。輿論將其與歷史上的極權行徑(如戒嚴、納粹清洗)相提並論,甚至質疑此舉將民主制度工具化為清算異己的手段。

此外,也有評論直指團結訴求與實際政治作為背離,強調台灣應捍衛民主價值,而非落入權力鬥爭的陷阱。一篇於「中時」的投書是這麼說的:「從團結國家十講如今爆出雜質言論,公然進行語言清洗,如何能讓民主道路走得更遠?從納粹長刀之夜到綠營極權罷免,正把總統口中的團結話語權,推向台灣史上最具分裂的邊緣。」

主題六:大罷免中的賴、柯、曹

本主題係由反罷方標舉與清算大罷免運動中的三個主要敵人,批判民進黨藉由大罷免遂行「獨裁」意圖,主題圍繞在「反大罷免論述」中如何評價支持大罷免運動中的三名要角:賴清德、立法院民進黨團總召柯建銘與「罷團志工」、聯華電子創辦人曹興誠及其關係。

賴的部分集中在批判他的「團結國家十講」與大罷免的結合操作,批評其以總統身分進行政治動員,實則為民進黨的獨裁鋪路。此外,評論直指民進黨與「罷團」關係緊密,賴清德與曹興誠互動頻繁,特意凸顯罷免行動並非純粹由民團發起,而是「淪為民進黨側翼的罷團」。

批判對象也包括柯建銘,除了直指他發動大罷免為逞當立法院長的私慾以外,也在柯建銘竟表示在大罷免成功後要以《刑法》100條的「內亂罪」與「叛國罪」對在野立委政治清算。「新華澳報」報老闆富權直言這是「對台灣地區實行法西斯獨裁統治」。「自由電子報」在這個主題幾乎完全缺席。

主題七:國民黨的罷免亂象

主題七揭示國民黨所主導罷免綠委行動中暴露出的亂象與爭議,包括連署書大量被判定無效、死亡連署、造假簽名、程序瑕疵以及多起罷免案未達送件門檻,關鍵領銜人退場導致送件失敗等諸多問題。「自由」社論因此譏諷藍營:「曾喊以罷制罷的國民黨,過了大半年,全軍覆沒告終,沒有一件罷免民進黨立委能完成流程。藍營支持者冷感,固然是原因。然而,過程中發生幽靈連署、領銜人缺席、中途放棄等亂象,令人嘆為觀止。」

另一方面,中選會與檢調機構則被反罷方指為「迫害」國民黨的罷綠委連署,以及「辦藍不辦綠」的戰犯。「新華澳報」老闆富權抨擊道:「中選會明顯地與檢調機構沆瀣一氣,打擊藍營的以罷制罷。在檢調機構方面,眾所周知的就是實行綠色恐怖⋯⋯恫嚇民眾參與罷免民進黨立委的連署。」

國民黨原本欲以「以罷制罷」反制民進黨,卻陷入「自損三千」的困境,暴露其在動員力與明知故犯地違法偽造文書以至於諸多地方黨幹部被收押的雙重危機,《聯合報》社論直指朱立倫為戰犯:「當31比0的連署成績一攤開來,朱立倫不僅愧對國民黨,愧對國會第一大黨的付託,也愧對民意對藍營縣市的支持。」

主題八:抗中保台

「大罷免」運動所呈現的強烈反中共、反藍白聯盟的公民情緒。文本中頻繁提及傅崐萁、黃國昌、王滬寧、馬英九等人與中共勾連,塑造藍白政營為境外勢力操控的代理人。以「726罷免投票」為關鍵行動日,強調「公民意識」、「守護台灣」、「民主防衛」等語彙,訴諸台灣主體性與對抗中共併吞野心。文本常以歷史記憶(如蔣介石、內戰)、半導體供應鏈、國防削弱等議題強化論述正當性,展現強烈的敵我區分與公民動員意圖,形成高強度的政治抗爭語境。

資深媒體人胡文輝在《自由時報》的專欄講得直白:「蔣介石的國民黨徒子徒孫馬英九、朱立倫、韓國瑜及傅崐萁們等,現在競相舔共唯恐不及,嘴巴講捍衛中華民國,做的卻是協同中共政權侵略併吞台灣、消滅中華民國之事。國共聯手(白扈從)對台灣內外交相賊,對台灣生存造成重大威脅、中華民國亡國感更深重,台灣人民自救圖存正是大罷免風起雲湧的主因。」本主題是「自由」專屬的主題,其餘親北京媒體幾乎無觸及這個部分。

主題九:大罷免政治風暴中的政治攻防

「自由」認為自藍白聯盟取得立法院多數後,在傅崐萁、黃國昌等政客主導下,利用國會優勢進行一系列毀憲亂政行為。

包括,透過國會改革之名行擴權之實,企圖架空行政權與司法權,建立立法院獨大體制;大幅刪凍中央政府總預算,特別是國防預算,不僅危害國家安全,更引發美國等民主盟友不安,等到大罷免潮起,感到大勢不妙,才趕緊解凍預算;面對憲法法庭違憲判決,藍白惱羞成怒,企圖透過修改憲法訴訟法癱瘓憲法法庭運作。以及,感受到大罷免壓力後,又推出全民普發一萬元等攏絡手段。

「自由」認為,大罷免是拯救國家的必要手段,呼籲民眾不要被現金發放等小利收買,應堅持支持罷免行動,阻止藍白繼續將台灣帶向毀滅之路。

相對而言,親北京的其他媒體主張民進黨政府自賴清德上任以來,利用各種政治資源反對國會在野黨佔多數的制衡。

這些文本包括:利用掌控的行政、司法、監察等機關資源,發動史無前例的大罷免運動,企圖顛覆民主選舉結果;在大罷免過程中,民進黨政府濫用司法資源進行政治迫害,製造如彭振聲妻子輕生等悲劇;利用行政權力打壓異議人士,對陸配等特定族群進行政治清算;操控媒體與網軍製造仇恨氛圍,連一般民眾街拍都遭到騷擾;民進黨政府將施政重心完全放在政治鬥爭上,以大罷免掩蓋施政失能,如新冠疫情防控等民生議題,導致快篩缺貨、醫療資源不足等問題。

這種以政治操作為優先、罔顧民眾福祉的做法,已經偏離民主常軌,趨向獨裁統治。親北京媒體呼籲民眾應該認清大罷免的本質,支持反對罷藍委行動,維護台灣的民主制度與社會和諧,避免讓政治鬥爭撕裂社會,影響兩岸和平發展。

主題十:大罷免政治風暴中的兩極對立

大罷免涉及引發台灣社會激烈的兩極對立。在本主題中,「自由」建構了一個以大罷免為核心的政治敘事。包括大罷免運動的正當性,從負面原因出發,藍白兩黨的毀憲亂政激起台灣人民的憤怒;從正面原因來看,公民團體發動大罷免「不為什麼,就是為了國家」。

此外,改變國會結構以制衡藍白,「若大罷免最終不能改變目前的國會結構,藍白未來勢必更加有恃無恐」;民進黨與罷團間的政治合作,「未來即便有補選,也應優先尊重公民團體⋯⋯若公民團體認為民進黨在該區有適當人選,雙方也可合作。」;大罷免是政治史上的奇蹟,「民進黨得力於人民力量,也就是公民團體的掖助,青年與女性擔當主要角色,得以形成大罷免史無前例的政治史奇蹟。」;挑動藍白矛盾,「讓藍營在政治碰撞中半倒未全垮,這樣的話,民眾黨可在明年的縣市長議員選舉最大化。」

以「聯合」與「中時」為代表的反對陣營觀點則痛批大罷免。包括,指責民進黨進行大罷免的動機是不認2024年元月立委選舉失敗的結果,「選輸了就搞罷免重選一次」;只因為行政院提出的總預算案、施政案無法得到立院藍白委員的支持而發動大罷免;為改變立院權力結構,邁向完全執政,「成功罷掉六席藍委⋯⋯民進黨在國會就是予取予求,完全橫行無阻。」;破壞民主制度,「全世界也沒有藉罷免取回國會多數黨的前例。因此進行中的罷免案,是對民主制度最大的斲傷」;警告台灣政治因罷團而極端化,「發起大罷免的公民團體,無疑是統獨、左右光譜上的極端⋯⋯放任極端支持者吞噬中間派,是歷史上所有民主政黨衰亡的徵兆,更是不少民主國家民主倒退、法西斯化的第一步。」

為深入掌握「大罷免運動」中媒體話語的立場分歧,本文根據以上的主題建模內容,彙整六大關鍵議題上的論述觀點製作下表。此表格涵蓋大罷免的起因、性質、操盤者、目標與結果等核心問題,清楚顯示兩大陣營大罷免核心議題上的對立與分歧。

新聞二極化與迴音室效應

「自由電子報」是五項媒體中,唯一支持「大罷免」的媒體,其立場親民進黨、台灣中國一邊一國、互不隸屬的立場是相當明確的。在這50天中,其論述的主題與罷團是一致的,將近三分之一的篇幅集中在 「主題八:抗中保台」,另外三分之一集中在「主題三:罷免門檻、選制與民主」與 「主題七:國民黨的罷免亂象」。反對中國、批判國民黨與肯定罷免制度是民意糾錯的機制是「自由」強攻的議題。

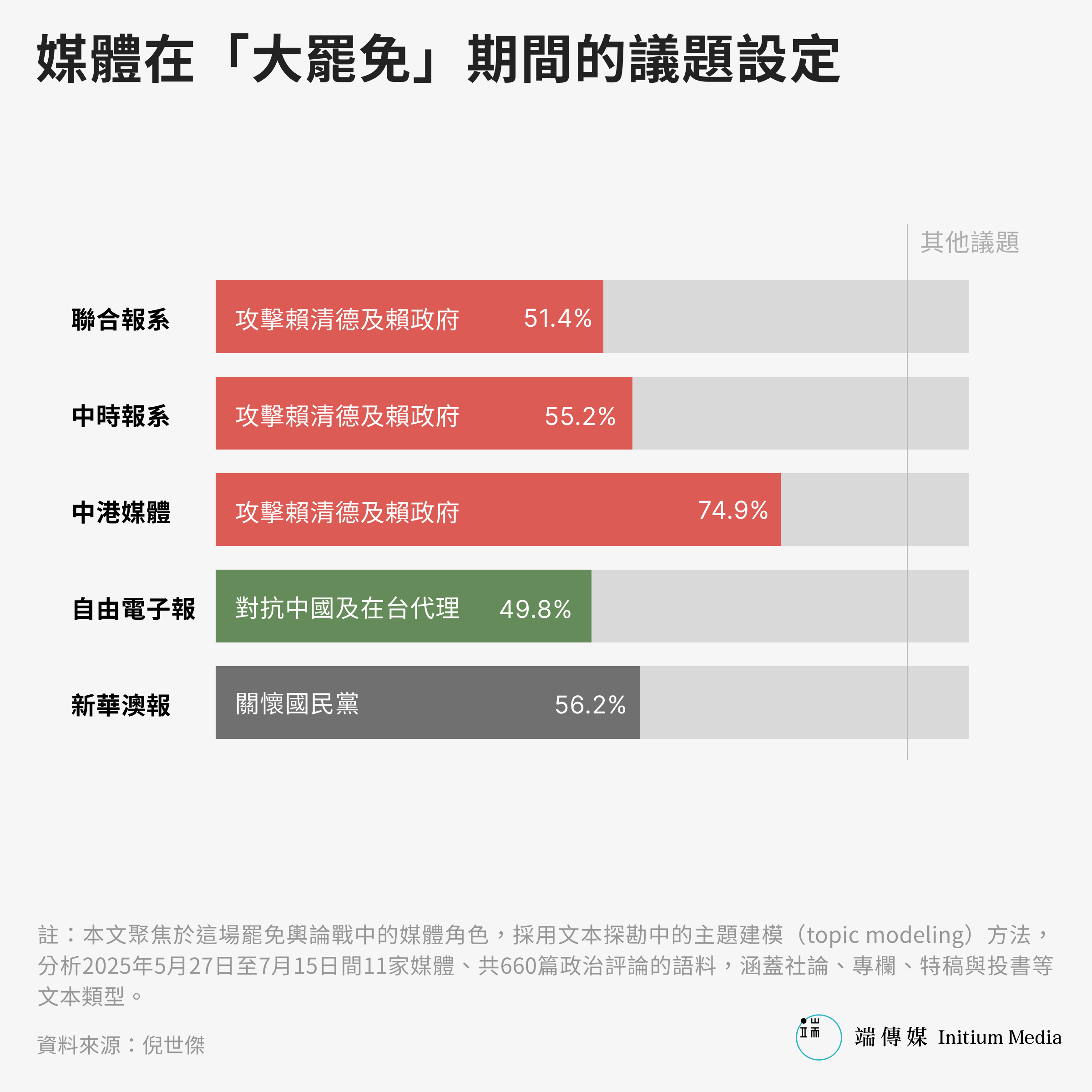

其他四項媒體都站在反罷免的立場。中港媒體集中於三項議題領域:「主題一:鬥爭賴清德」、「主題四:賴政府搞大罷免枉顧民生議題」與「主題六:大罷免中的賴、柯、曹」,這三項主題都是標準的「打擊賴清德及其政府相關議題」,佔了中港媒體評論將近一半的比重,如再加上同性質的「主題五:雜質說爭議」,這四項主題佔了中港媒體篇幅的75%。

相較於中港媒體,同屬泛藍白/親北京的「聯合」與「中時」的主題分佈就為分散,「主題六:大罷免中的賴柯曹」在「聯合」與「中時」都是佔比最高的主題,分佔20.66%與18.37%,其他的焦點均勻地分佈於主題一到主題五。主題一、五、六這三個涉及政治攻防的主題佔比分別佔41.39%與42.03%,遜於中港媒體,但也佔四成強——政治攻防,或者說,攻擊賴政府是泛藍白/親北京媒體在大罷免議題中主要的議題設定,其用意在激發反賴政府的情緒。

親北京但為私營媒體的「新華澳報」的評論方向相當與眾不同,這家媒體幾乎唯一的評論人富權,異常關注國民黨的發展狀況。「主題七:國民黨的罷免亂象」竟佔了近四成,再加上「主題二:國民黨內權力角力」就佔了56.15%的評論比率。而令人驚訝的是,「新華澳報」在「主題三:罷免門檻、選制與民主」這項主題的佔比是五項受調查媒體中最高的。而「新華澳報」最為關心的三項主題,也是中港媒體較不感興趣的題目,這是與富權個人對國民黨發展的偏好相關,還是與其閱聽眾的關懷興趣有關,筆者並不得而知,但其作為一個親北京、支持愛國主義的地方私營媒體,其議題設定與北京不盡相同的現象確實值得持續關注。

最後值得特別關注的是「主題四:枉顧民生議題」。中港媒體有五分之一的評論篇幅集中在此,「聯合」與「中時」報系分別佔10.04%與13.14%強,換言之,川普的對等關稅政策、新台幣大幅升值對台灣外貿導向經濟的影響,以及丹納斯颱風對南台灣的摧殘,都成為這三項媒體對執政當局的「相罵本」,在其議題設定的策略中,枉顧民生經濟議題的政治性大罷免成為一對擁有極強殺傷力的雙胞胎,直接融入了「政治攻防」。

五大媒體在大罷免議題上的攻擊/關懷比例差異明顯。筆者將主題一、四、五、六這四項攻擊民進黨賴清德政府的主題合併為「攻擊賴清德與其政府」類別,其餘設為其它,中港媒體以74.87%的比率最高,「中時」與「聯合」報系分別以55.17%與51.43%緊接在後。顯示這三家親北京的媒體在「大罷免」的評論中有過半到四分之三的篇幅在攻擊賴清德與民進黨政府,是議題設定的主旋律。「自由」有將近五成的篇幅以「抗中保台+對抗中國在台代理人」(主題七+八)的角度設定「大罷免」議題。「新華澳報」則是饒富趣味地有五成六的篇福在關懷國民黨(主題二+七)在大罷免局勢中的發展。

這些立場分野不僅反映出各媒體的新聞評論取向與閱聽人對評論內容的期待,更揭示台灣媒體在政治議題上已出現明顯的兩極化趨勢。媒體透過主題選擇的差異化處理,影響閱聽人對「大罷免」的認知框架,進而形塑7月26日與8月23日罷免投票的態度傾向。

在本次事件中,台灣媒體生態展現出深刻的「新聞二極化」(news polarization)與「回音室效應」(echo chamber):「自由」、「中時」、「聯合」及中港媒體幾乎分屬兩套平行的認知世界,其論述方式已超越一般的「觀點不同」,而轉化為各自強化特定政治立場的語言機器。在此語境下,閱聽人不僅難以從單一媒體獲取多元資訊,反而更容易在各自認同的媒體場域中強化原有信念,導致政治部落化與社會對立日益加劇。

媒體如何操控「仇恨值」:大罷免輿論戰的敵我建構

在大罷免的政治敘事中,「誰被點名」往往比「說了什麼」更能揭示仇恨操作的邏輯與深度。

在台灣社會中,大罷免不僅是一場政治事件,更是一場涉及積累「仇恨值」操作的輿論戰。罷方與反罷方互相指責對手鼓動仇恨,究竟哪一方的言論比較具有仇恨值?

要有效鼓動仇恨,媒體往往需反覆批評、嘲諷甚至標籤特定對象使其成為攻擊焦點。因此,在評論「大罷免」的語境下,如某些政治人物的名字愈常出現在評論文本中,通常代表他/她們所承受的「仇恨值」越高。而不同媒體對這些人物的關注程度,也反映出其政治立場與訊息選擇策略。

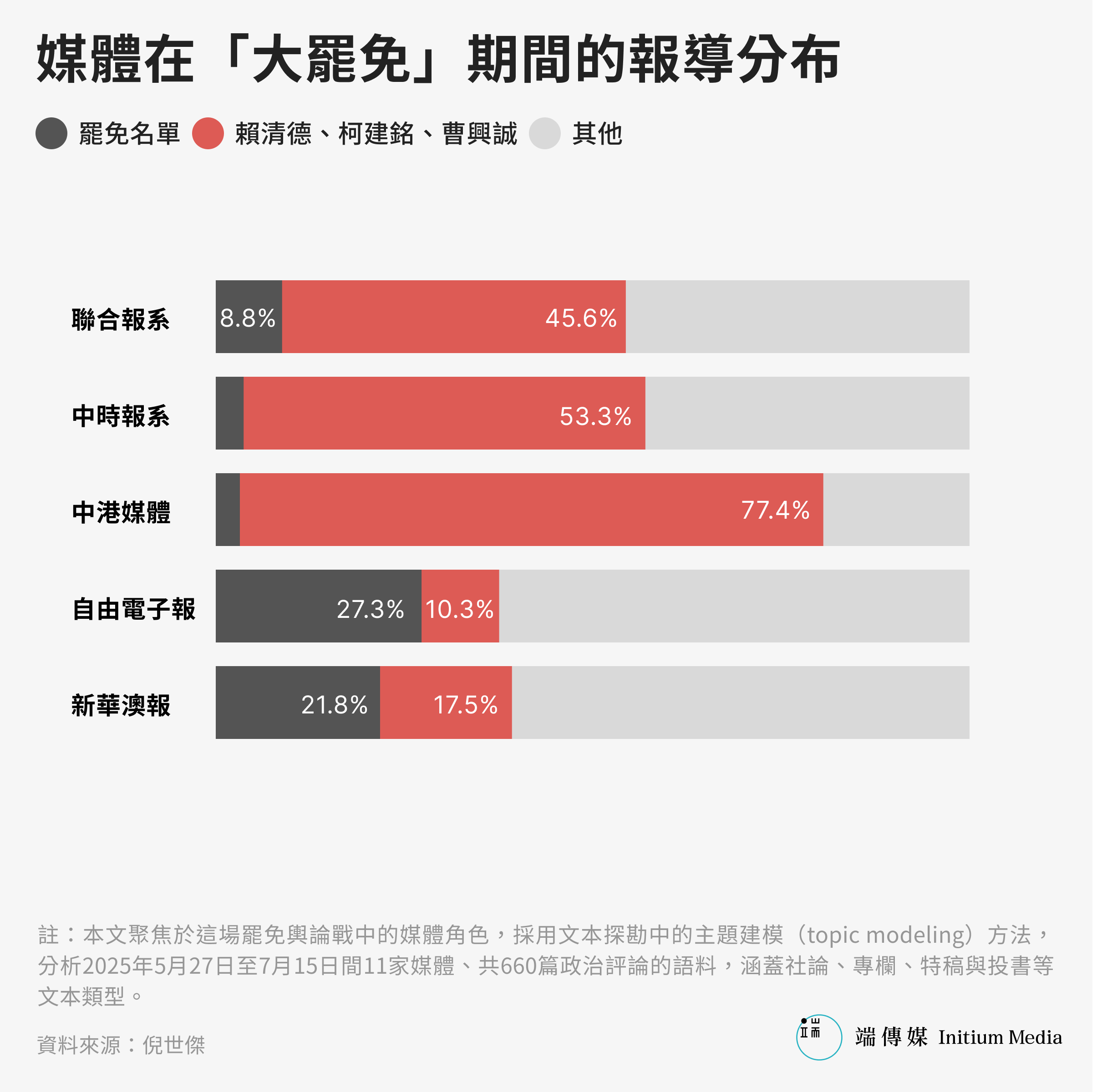

本文將政治評論中出現的人名分為三類:「726與823被罷名單」、「賴清德、柯建銘與曹興誠」與其它。分析這三類在各媒體中的出現頻率,以觀察仇恨值的投射對象是否隨媒體屬性而異:親北京媒體是否會較常針對「賴、柯、曹」,而親罷團媒體如「自由電子報」則更聚焦於被罷藍委。

結果顯示,在所有提及人名頻率中,「賴、柯、曹」類在中港媒體的出現率高達77.4%,「中時」與「聯合」分別為53.3%與45.6%,遠高於「自由電子報」的10.3%。在「自由」,被罷藍委(含新竹市長高虹安)相關人名的詞頻比率高達27.3%,而「新華澳報」也有21.8%。但「聯合」、「中時」與中港媒體對藍委姓名的提及則明顯壓低,分別僅為3.2%、3.7%與8.8%。

不同立場的媒體確實透過被仇恨對象的實體指名操控仇恨值投射對象,形塑特定的政治敵我圖像。這不僅揭示了媒體在輿論市場中的主動性角色,更反映出台灣政治分歧如何透過語言策略具象的敵人與盟友。

同時,從姓名出現頻率可以推論,中港媒體、「中時」與「聯合」對賴清德及其政府所給予的高頻提及率堆高了對其負面觀感;相對而言,「自由」的藍委提及率僅略超過四分之一,與在過半上下的「中時」與「聯合」相較確實低了相當多,這是否與受到罷團為避免落入宣揚與加重「仇恨值」的罵名,因此早早提出「罷免是愛」相關,筆者並不得而知。但從這項指標觀察,親北京的三項主要媒體對賴清德、柯建銘與曹興誠堆疊的仇恨值確實是非常高的。

「抗中保台」、「我是台灣人」的邊際效應遞減

如同回答一張只有選擇題與是非題的卷紙,答錯少的,分數自然高。今天的大罷免運動,也是如此。無論今天有多少分析者試圖回顧民進黨總統、立委在被罷選區的得票率論證當前大罷免投同意票者是否出現某種實質成長,都無法掩飾失誤的一方並非罷團,而是親北京媒體刻意堆高仇恨值的賴清德總統與柯建銘總召。

回過來看,十項主題中有兩項主題中可說是為反罷免方加薪添柴的材料,其一是「主題五:雜質說爭議」,如果賴總統的用詞能更為謹慎,更能夠避免不必要的爭議,就不會給予反罷方說嘴的素材。主題五在「聯合」與「中時」分佔12%與10%強的篇幅,可見「雜質說」對罷方陣營帶來了強大的殺傷力,直接開罪了可能上次投票支持藍白營立委的選民,促使其出門投下不同意票。

其二是柯建銘的恢復《刑法》100條說,同樣引發譁然,柯的論述也是「主題六:大罷免中的賴、柯、曹」的主要構成項目之一,等同坐實了藍營、親北京媒體以及國民黨主席朱立倫從去年開始不斷反覆提及賴清德是獨裁者、納粹、「賴特勒」的不實指控。而這都是可以避免的錯誤,徒然讓藍白陣營與輿論界在路上撿到槍、拾到砲,不費吹灰之力地拿來直接砲擊執政黨。

另外一點是「自由」的焦點與罷團相同,約有三分之一集中在「抗中保台」的論述上,是否過於集中而忽略了其它可以開發的議題?無可爭辯,「反共」是這一次大罷免運動的主旋律,根據民調機構美麗島電子報4月的調查,台灣民眾對中共的惡感度與好感度約略是80% vs. 10%,如果討厭中共是台灣社會的共識,提得再多,似乎也沒有太大的催票動力,這就是「抗中保台牌」在台灣面臨邊際效應遞減的問題。

同樣的問題也呈現在身份認同政治上,根據政大選研中心歷次的民調,認同自己是台灣人身份與「既是台灣人也是中國人」身份認同者約略在63% vs. 30%左右,相對而言,認同民進黨的民眾約在30%上下,認同台灣人身份者與認同民進黨的支持者之間存在不小的落差。言下之意,認同自己是台灣人與票投民進黨之間的對應關係已經一去不復返。

而當「反共」訴求以及「我是台灣人」訴求已大幅飽和,繼續強調此議題對催票效果有限,轉向更能凸顯差異性的主題,像是主題四的經濟民生議題或許可以另闢戰線,能夠吸引到不同議題的關注者。

賴清德政府也應該思考如何擺脫過去民進黨政府過度強調供給面經濟學,改從需求方經濟學的角度下手,或許才能夠喚回青年民眾對公共事務的關懷,再創為自由民主台灣動員的契機。

(國立台灣大學新聞所研究生黃郁淳、陳芸霠對本文資料搜集亦有貢獻)

这篇文章没有端传媒的水准,选择的媒体为什么都是台湾亲蓝和中国港台媒体?好像在frame一种大罢免中蓝白和中国声浪更强的叙述一样while it's really not the case.

@EricChan竟然還要國際機構去查以色列核能設施?? 當年台灣核武是誰中斷的?

是美國啊!

國際機構有屁用!無知也該有個限度!?

@EricChan,你所說『照你的邏輯,民進黨還跟共產黨在美國關稅政策上立場一致呢』,光是美國關稅政策的「圍中」策略,中、台對美策略就不可能一致。

.

真的很可悲,當年紐時刊載香港官員說帖,如今同樣讚聲中國好棒棒。什麼叫作賤? 這就是賤到骨子裏。

『發現,中港媒體、「中時」與「聯合」的議題設定以攻擊賴清德總統為主』

@EricChan,你要不有臉? 你如果不是文盲,就是臭不要臉!

@EricChan ,你是眼瞎啦!

『五大媒體在大罷免議題上的攻擊/關懷比例差異明顯。筆者將主題一、四、五、六這四項攻擊民進黨賴清德政府的主題合併為「攻擊賴清德與其政府」類別,其餘設為其它,中港媒體以74.87%的比率最高,「中時」與「聯合」報系分別以55.17%與51.43%緊接在後。』

『你只要看看圖表就能得出不同的結論了』

@EricChan!! 你真的有看過這篇報導嗎? 你怎麼可以睜眼說瞎話到這種程度!!

@rtk 正因如此,香港的媒體 和澳門的媒體可以作為中共宣傳口的立場,跟藍白媒體的宣傳側重點作比較,看出宣傳側重點的差異。

@weber 所以說你是「功能性文盲」就沒說錯😂 別說分析文字了,你只要看看圖表就能得出不同的結論了😅。 照你的邏輯,民進黨還跟共產黨在美國關稅政策上立場一致呢😂

@rfk,「台灣藍營媒體與中港紅色媒體在罷免議題上高度一致」,應該可以得出這樣的結論吧?

這篇分析的立場很奇怪,選到 台灣之內的偏藍(聯合/中時) 偏綠媒體都可以, 為什麼還會選港媒、澳門媒體?

問題是港澳現在還有媒體嗎、敢與中共不一致的嗎(敢支持罷免的話會不會國安法伺候?)、以及 港澳媒體的觀點 在台灣有人看嗎? 都沒人看的東西分析它做何用?

好奇@胡逆天所說「民進黨居然放了一些權力和資源給他(八炯)」,此一說法從何而來、根據為何?

具體的「權力」跟「資源」指的是什麼?

@yunyin 感謝你的分享🙏

Threads上應該是有形成各自的同溫層(如台派&小草),從去年青鳥運動開始就是這樣了

你們忽略了八炯之流的網軍。當他們明擺納粹符號還討論要用納粹手段加強動員,任何高端的議題討論都顯得空泛而無意義了。

八炯那種人,以前也有,我們以前在網上打嘴砲,各種自嗨,魔怔,有些比他還猛。問題是大多數人真的要做事的時候還是會收斂一點,然後現在這種完全不知輕重不知所謂的傢伙,民進黨居然放了一些權力和資源給他。如果這真讓他繼續亂搞下去,那麼所有人都會被他帶衰。

文青寫再多高端文章也沒有用了,以前民進黨是高低端分進合擊,草根打草根的,文青打文青的,現在八炯這種人呢,既不草根也不文青,他就是一個抽象網紅,然後把高低端戰場全包了,然後就全部出包。

非常出色的分析文章。

但根據美國統統選舉的分析,社交媒體才是戰場,傳統報刊的影響力不斷減弱。

這次大罷免行動是否同樣如此呢?

民进党的文胆没活可以咬个打火机

就是不知道Thread 和 Tiktok平台的使用者會不會也有因為使用平台的差異出現接收到的資訊傾向某一方立場行程同溫層的現象。還是即使是同一社交媒體平台的使用者,也因為演算法出現各自的同溫層?

好分析,這種分析比藍白和綠媒體寫的抱團取暖文有意義得多。