金曲奖隔天,评审团主席在社群上,针对前一夜媒体提问,一问三不知的状况,作出回应。为了避免断章取义,容我完整贴出回应全文:

各位采访金曲奖的媒体朋友

请原谅晓雯老师的忘性

金曲奖决审会议在早上9:00开始

我们必须在时间内完成20个奖项的评选

每位评审都为心中所爱充份发言

但过程理性平和 不曾针锋相对

这次有几件作品分别入围了不同的奖项

20个奖项中有的不只一轮投票

很抱歉我实在无法一一记得哪一个奖项到底有几个轮次的投票?

哪一个轮次是哪几件作品在PK?

我的记性不好不是借口

但我绝对不会给你们搪塞的答案

你们的工作也有压力 我真的明白

大家辛苦了

愿我们都能记得金曲奖的美好

这个回应,完全没有解决她作为主席的失职。向媒体道歉,表示她了解媒体的辛苦。但她可能忘记了,媒体除了需要新闻点,也是代替阅听大众提问。主席与文化部之所以需要应答,是因为有责任要给关心、在意、好奇金曲奖评审过程的乐迷、群众一个说明,媒体只是一个传声筒。当主席的文章开头以“各位采访金曲奖的媒体朋友”而非“所有关心金曲奖的朋友”,很明显的,主席认为,之所以被媒体批评,是因为应对媒体的部分出问题。

不,你该道歉的,是所有关心金曲奖的人。所有想要知道评审过程的阅听人。

再来,他表示评审过程繁杂芸芸,“请原谅我的忘性”——我也曾参与金曲奖的决审,在不到半天的议程中(早上八九点到,下午四点前要出现结果)我能理解主席顾及议程与讨论的时间压力,的确可能忘记过程细节,但文化部会提供评选纪录,于后台访问时提供主席作参考。用“忘性”带过,显然不合理。

手边的资料为何无法辅助你提供想说的话?还是,从头到尾就没想说?我只能推测,他希望这场记者会赶紧结束,回答越多,可能得罪越多人,那些细节,颁奖完,最好就此结束。

在回应的最后,主席先是以忘性作理由,最后再打脸自己“记性不好不是借口”,其逻辑相当难以理解。主席再次摆出“我知道媒体要交差”的同理PUA,最后干脆一次PUA所有金曲的受众“愿我们都能记得金曲奖的美好”。

为了“不要给记者搪塞的理由”就干脆不说,以免自己只能说些搪塞的理由?“愿我们都能记得金曲奖的美好”,都不知道谁怎么会赢怎么输,美好的是什么?得奖者的光环吗?典礼吗?入围者不值得一个简明的流程交代吗?先不谈所谓公信力,金曲奖的论述深度就这么浅,这么没有诚意吗?完全是公关灾难,但我更想延伸的是,这个局面怎么会产生?

我不认为这是单一事件。虽然这一届是离谱了些,但金曲奖对外的沟通向来有制度面跟人治上同时存在的问题,造成这个奖的脉络难以完整。从评审架构的转变,到“总召集人”改成“主席”制,金曲奖并非没有尝试成为一个更有威信与影响力的奖,可是,有蛮多的盲点,以及实践上的问题。

我也想谈音乐,比方惊世的年度单曲,但好像没有谁,试着爬梳“我们眼前的金曲奖”。于是,我们甚至还讨论不了音乐,只能停在“为什么?”的疑问中。这个“为什么”,是金曲奖应该面对的议题。因为,一个奖项不能总是留给有期待的听众们疑问,这样子,讨论下去的空间是很稀薄的。

在这篇文章,我想谈的是,主席的职责,金曲奖的评审机制,决审的讨论,会导致群众怎么看待金曲奖,会怎么样影响金曲奖的脉络演进。

曾经参与金曲奖,是我有所感的原因,但绝非一切思考的缘起。最根本的感触,来自于那个爱听音乐的我,曾经看不起金曲奖,后来被“非主流”时期的金曲奖给启发,看见光谱的震荡与产值的结构性质变,我曾经感到这个奖的话语权,是可以撼动阅听者的。我对这个奖又爱又恨,以至于如今,无法置身事外。

如何解说评审结果?

打开窗说亮话,金曲奖的提名与得奖名单,就是最终复审/决审(成员基本相同)这群人对于一整年音乐创作、产业的看法,不用想得太世界大同,太公允,今年来说,加主席(基本上不能投票除非多轮同分)就是18位。

我们依照这18位评审的素养与对奖项的美学,得到了得奖名单。“人治”并不是问题,在所有美学范畴,不可能有“公允”的奖项,一切都是选择。阅听者多了解评审团的组成与讨论,会对于结果有更清晰的理解,这是一个奖项的沟通性。选择很“人治”,但也包括了充分的讨论与承担。结果一摊,“就这样,不要问了”所说明的,并不是人治的失败,而是主席、评审团不愿扛责面对的状态。

先设一个前提:不讨论评审专业程度,一律先认定“评审都具有一定专业”挑选了怎么样的评审,当然直接导致讨论的面向跟走势。那么人治到什么程度,会变成“一个主轴概念”,或“完全发散”。有了主轴,某几位得奖者可能囊括多项,如果发散,可能导致“分配”。

在金曲奖的评审进行与后续效应,我认为局限的点在于“我们要扛起怎么样的社会舆论”多过“要向阅听人传达什么样的讯息”。比方说,你会感觉自己应该靠近主流听众。比方说,你会有改变世代与风格的意志。

娱乐版会用什么标题写“我们评审的结果”,或“讲太多会得罪人”都不是最重要的(虽然,现实上,主席的压力似乎是来自这里)。我能这么决断的说“不重要”,并非因为自己曾参与金曲奖复审决审。即使只作为一个关心金曲奖的人,我有纳税,我喜爱音乐,我关心奖项的因果,我有权了解更多。

品味是很难集体有志一同的事,而提名就是提名,得奖就是得奖,与其让观众、听众猜测推论,评审团与文化部都有必要对外说明部分事实。我可以接受一份与我品味不相同的名单,毕竟那是一个人治的结果,但也肯定会好奇评审的讨论方向。

脉络性的报告,其实也是主席的职责之一。古早时代(大概是CD的时代吧),真有评审“泄密”,一朝被蛇咬,从此文化部对评审千万叮咛,参与初、复、决审者不可泄密,在典礼会场,评审不可跟外界交谈,入座、上厕所等,都有专人盯着,有时在走道或者后台巧遇,工作人员也戒慎万分,“请评审老师不要打招呼”。首先,“泄密”与“分析评审过程”是不是一样的事情,大家各自有公评。我并不同意噤声评审,但也尊重目前的制度:一律由主席对外说明。

正因为如此,典礼后的记者会,是唯一的机会。其他评审不能公开说的,主席有责任代替评审来说。我仍然相信主席具备这样的能力,也担得起这份责任。从过去的“总召集人”改成“主席”制度,“人设”的色彩理应更重,对外说明的状态也应该更加完善。“总召集人”时代,或许还能推托新闻局、文化部,就是挂个神主牌,没有实质实力,评审都是局内找的,不关我的事情。改成主席制之后,主席有决定评审名单的权力,当然仍会与局内推荐统整与讨论,但说没有自己的人马,那是不可能的(除非主席自己放弃这项权力,但那是你自己要放弃,不代表不必对这项权力负责。)

这不是一夜激情,而是历史的过程,就算不想谈,也得谈。每一年,官方在典礼上、资料上总会说“本届金曲奖共有N件作品参赛,再创新高”之类的话,好像量就等于质。不如好好告诉我们,所以在一整票音乐作品中,为什么最后挑出的,是这些?否则有再多报名件数,又有什么好说的?音乐的实力,不是业绩可以衡量的。群众不会在意多少件数,而是想跟奖项产生连结。

评审团扩大了,但是⋯⋯

在当今这个阶段,也要认清现实,文化部作为官方主办机构,很难实践如金马奖那样的威信。金马奖“法人化”之后,由执委会主导,跳脱官方色彩。比照所有世界级影展,金马奖评审名单早在颁奖前就公开(甚至还有专人拍摄肖像照),会后开放记者问到饱,影迷于是几乎能了解重点评审过程的各项转折。

当金曲奖的评审没有肖像照,不可提前公布,要依约保密,愿意多说一些的主席,我们感激不尽,不愿多提的主席,也是拿他没辄。

金曲奖扩大评审团的阵容,是巨大改变,从古早时期的小评审团制(从初审到决审一路21人),走到所谓大评审团制,无非希望扩散影响力,让更多角度的业界人士用不同的角度参与,确实立意甚佳。但“大评审团”制,真的有达到“大”的意义吗?参与的程度,真的“大”吗?

本届评审团总人数超过100人。分成“资格审”、“演唱类”、“演奏类”、“录音专辑类”,其中,“演奏类”与“录音专辑类”从初选到决审由同一批人评审,加上召集人在内为10人。所谓“大评审团”主要指“流行音乐演唱类”,初审近百人,复审21人(加主席),决审19人(加主席)。

“演奏类”与“录音专辑内”共20位评审,并不是“大评审团”,先不讨论。真正的“大评审团”,指的是“演唱类”评审团:93人,确实很大,评审来自四面八方,有创作歌手、乐评人、制作人、词、曲创作者、混音师、唱片公司负责人、电台DJ……池子确实大。

不过,初审评审是最苦的,若没有被选中成为复审、决审的一员,那么这百人从初选开始,就是“分母”,你的投票,仅能成为百分之一的意见,而件数海量,初审评审不仅没有机会与他人取得共识,多数时候还要担任筛选者,这时,“本届共有N件报名作品”不再是文化部业绩上的亮眼数字,而是初审评审的噩梦。

初审评审送出的分数很可能变成“数学问题”:一件中上的作品,获得60位以上的评审的6-8分,这个作品经过平均,跳出来进入复审选项的机会,很容易比10个评审的8-10作品还大。这会严重影响好恶极端、需要争锋相对的作品进入复审名单的机会。

纯做初审工作的这70余人,在做很基础的事情,并且很难以用一己之力,捞出“这可能并不是很多人会理解,但是超级棒”的作品。供复审21位评审挑选出提名者的名单,极有可能是一个“模糊的共识”。

大评审团真的比较民主或海纳百川吗?投票的人变多,却没有产生更多共识,在奖项里不能说是真正民主或代表性。奖项需要的民主,显然在于每一票是否有机会广纳讨论。且我们只能也必须相信最后的决审场景里,是某种需要解说的民主(在这一届,决审过半只需要8票)。

有一种方式,就是在找初审评审时,文化部稍加安排,让各种方向的评审比例分布较为均衡。这是做得到的,也可能集中共识。长年来,参与文化部各式评选与审查的名单池子够大,从100人里面略作分组,是可能的。比方偏主流产业人士、独立音乐场景相关人士、新兴音乐人、有资历能考量奖项脉络者,各四分之一,或许是更有效率的。

初审阵容的扩大,必须要有意义。

进入会议室面对面讨论的,还是21人,今年决审19人,可能因为有复审评审认为自己作品入围而避嫌,“遇缺不补”,直接由剩下的19位评审决定得奖名单。以人数来说,决审的人甚至比过去小评审团时期还少。

去问初审某位初审评审,“你有投给〈星期五晚上〉吗?”是毫无意义的。他的意见就是百分之一,他要保密,他有没有给这首歌高分,从未有实质的讨论过程。那就是一个看似自己有“参与”可是无关宏旨的状态。

评选三阶段中,断层出现了,初审的效能极低,复审后异中求同的讨论没有能被外界了解。一个奖项最重要的民主环节,在于讨论的过程,不是结果上哪一派的评审过半数,更不是帐面上多少人好像参与了一场产业大拜拜。

也就因为如此,我对于本届(36)的典礼后记者会感到如此不满。

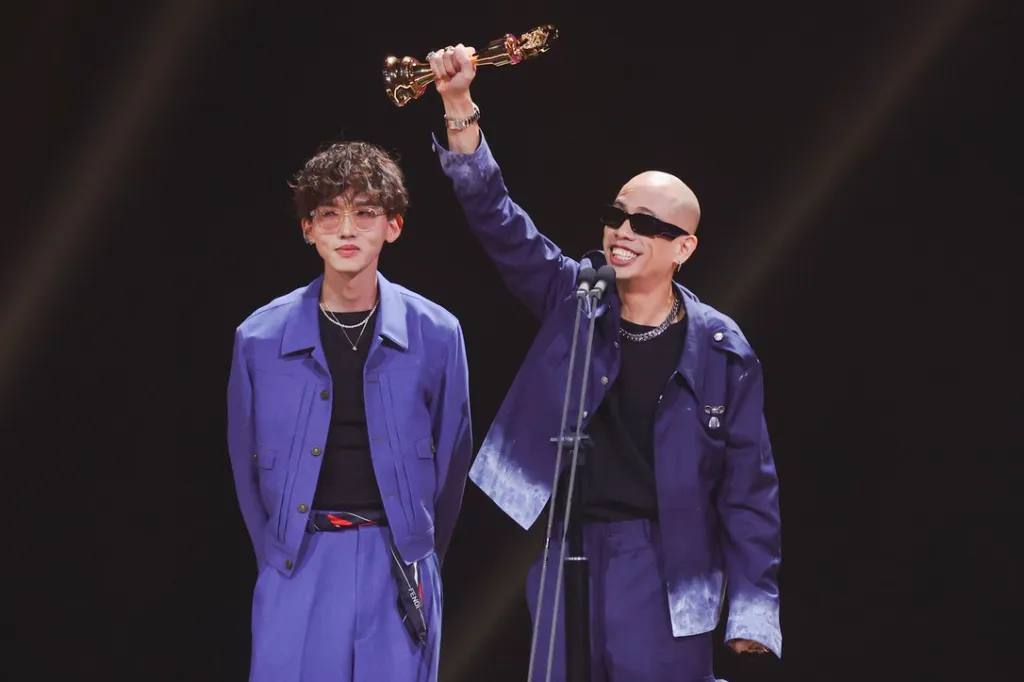

我不同意〈星期五晚上〉成为年度歌曲。但作为一个阅听大众,我想要了解为什么是这首歌曲得奖,它好在哪,它击败了那些竞逐歌曲。对外界来说也许是爆冷,但评审也许极度有共识,主席不说,谁知道?媒体若不问,是媒体失职,但是问了却被敷衍,而会议记录明明就在手边,这么粗糙的手法,我没有办法接受。

讨论并没有变多

评审团越大,讨论没有变多,能分析的,也就是说得奖者如何好、可能因为何种特质获得评审青睐,等等。官方提供的素材少得可以,奖项延伸的可能性,也越来越小。

尤其相比唱片市场萧条前后,更是如此。如今,社群时代的媒体环境不须我赘述,一件时事性的报导,如果没有后续的爆点,根本过不了一晚。很可能的,金曲奖好像变成了一个时事,而不是喜好音乐的人能够发掘、认识新歌手,支持、拥抱自己喜爱歌手乐团的聚焦议题。

金曲奖理应有机会,也可以独家成为一个华语音乐的展览,从提名开始,从不同国家、城市的文化之间,因为报名的自由,它可以是一个策展模式,以无数优异的参赛作品,诏告天下,巩固地位。

可惜奖项的沟通确实失能。近年,入围名单公布后,金曲奖会跟电视台合作,制播相关的入围者介绍影片,但是,效应极低。与台湾电视公司合作的“GIMA HEAT入围就是肯定”YouTube节目,在第36届的状况来说,即使因应短影音时代,剪了不少精华,但最佳成绩也就是“最佳华语男女歌手”一集,至笔者今日查看,八千余观看数。

颁奖典礼是一个成果发表,并非所有的事情都止于颁奖典礼。典礼收视的数字下滑,有很多综合原因。但从特别节目到合作平台,金曲奖已经大幅扩散了新媒体的观看渠道,却未见成长。无论是什么原因,都值得深思。

那个最直接的命题终究会出现:现在,谁看金曲奖?现在,谁在乎金曲奖?

“人治”的现实

金曲奖复审/决审中,存在评审的“任务分组”。首先,评审中谁具备语言类型的专长,在该奖项的话语权基本上就是加权。而当过歌手的,评歌手,做过乐团的评乐团,制作背景的评制作,就这样一路下去,其实这并没有问题,问题可能出在,终究是18人决策的状况下,评审们是否足够具代表性。

所谓的代表性,最直接的,就是这些评审本身的作品,以及近期是否仍与业界接轨。我认为这样的评量标准,并不为过:你要一个做了一辈子泡泡糖歌曲的人去肯定另类独立的新乐种,在行为模式上就不太说得过去,反之亦然。又,如果曾经呼风唤雨,却已经离当今的音乐环境有距离,我也不认为能够准确的思考,现在的流行音乐。

评审结构代表了美学品味,我曾在典礼后庆功宴直接被业内人士质问结果,但我问心无愧,我说得出脉络(虽然我不能说)。这种人治,我是愿意替自己的选择负责甚至辩护的,该届主席也在会后说明得很清楚。

讨论的氛围会直接导致得奖结果,那就回到文章最一开始,我们需要,也应该能透过主席,知道讨论过程。主席要怎么弱化或强化自己的存在,那是主席跟文化部的事情,却也直接反映在舆论热度上。

过去,我一直专注于金曲奖的话语权与应该呈现的美学,写了不少文章。现在,我发现,光从制度上面去思考,就充满了需要克服跟解释的部分。没有事情刚好这么巧合,除非,不应该发生的巧合一直发生,而有些作品突然之间就过了半数,阅听者只能猜测“毕竟这首歌有流量”、“可能评审比较喜欢艺术性高的作品”、“或许是世代交替”、“可能是敬重资历”……渐渐的,当讨论这些事情的人越来越少,那才是金曲奖真正的危机。

每一个奖都是人治的。但“事在人为”,人在制度里怎么运行,是制度要配合人,还是人配合制度,厘清这些关系中的利害与责任,才有办法进一步讨论音乐。说真的,都还不必讨论〈星期五晚上〉为什么会得到年度歌曲,没有解释的结果就是一个结果,的确,时间是会冲淡一切的疑问,但是结果也会留在历史中。

如果喜爱音乐的人花了一个晚上,能得到的只是没有脉络与解释的“结果”,实在令人沮丧。金曲奖在意的事情,做出的更动方向若不表达清楚,音乐媒介、管道与听众,并不会等待一个奖如何对应时代。

当群众对评审结果一笑置之,甚至并不在意制度与背景,这个奖项也就只能开始从历史的荣光中搭建过时的圣殿,并看着新时代无情的从眼前飞过。

謝謝老師的分享!