迪士尼版《白雪公主》票房不理想,幾乎是一個可以預見的問題。在進步熱潮迅速興起的末尾,全世界都迎來反進步熱潮的反撲。從開始選角的膚色爭議,到後來演員言論立場遭遇圍攻,都註定了這會是一部被反DEI人群抵制的電影。世間潮水忽左忽右,本來總有一半人會與你站在一起;但遺憾的是,《白雪公主》也沒有獲得進步群體的青睞。

質疑經典童話便是冒犯?

大概在迪士尼決定翻拍《白雪公主》之始,就註定了這件事的尷尬。《白雪公主》的故事文本,無論格林童話原版本還是1937年版的迪士尼動畫,以當下視角來看,確有很多不合時宜。種族是第一個問題。儘管迪士尼遭遇的抵制最初就因選角的種族,但它一旦想要重拍《白雪公主》,這就幾乎是不得不面對的——故事源於中世紀歐洲,且一再強調一個皮膚非常非常白的女性是世上最美麗的女人,以當下視角看來,這近乎鼓吹某種白人至上主義。

在這麼多要素與當代價值觀出現差異的前提下,白雪公主故事的內核定會遭到質疑。只是這些質疑在有人口中成了冒天下之大不韙:童話是「經典」,所以若懷疑它的內核,就被視作一種侵犯。

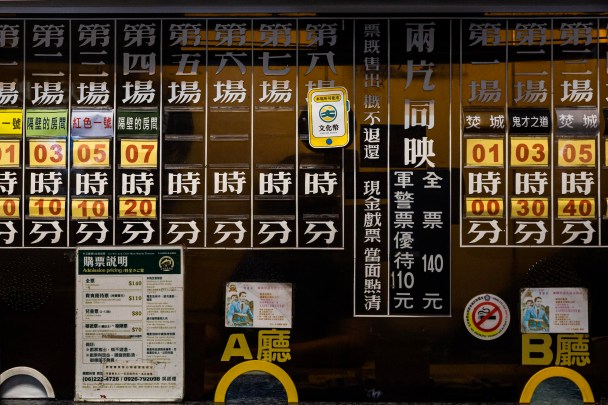

2025年3月12日,西班牙,Rachel Zegler 出席迪士尼《白雪公主》的活動。攝:Pablo Cuadra/Getty Images

對女性美貌的極度推崇是爭議之二。擁有魔力和權力的一國皇后,終日醉心於成爲世界最美,未達目的就要迫害其他女性;而白雪公主最終獲得勝利,底層邏輯是因爲她的美貌。這也是古代歐洲童話一大特點:儘管女主角總被賦予善良、勤勞等角色,但最終,讓她獲得勝利、打敗反派(其他女人)、過上幸福生活的決定性原因,通常都是美貌,壞人則大多是醜女。比如灰姑娘的惡毒繼母繼姐,哪怕世界第二美的皇后,也有一個醜陋老巫婆的幻象,我們大可視之爲創作者希望我們認知皇后的真正形象;當代有句網絡流行語「顏值即正義」,這話大概來自古代童話對我們潛移默化的影響:醜女是壞人的邏輯非常清晰,因爲她們醜,所以會嫉妒美女,所以她們一定會害人;而美女永遠心地善良,這是出場設置,無需證明。

第三個在如今顯得過時的情節安排,是白雪公主與王子浪漫關係的產生。白雪的演員Rachel Zegler對動畫版故事一句「weird」評價,成爲萬人惡搞對象,但事實是你很難說這評價有問題。原版故事中,王子認識白雪公主時,她已是一具屍體;動畫版中,王子跟蹤白雪,在她「死」前並沒真正相識。更有甚者,古代故事中王子看見躺在棺材中的白雪公主,苦苦哀求小矮人讓他將如此美麗的事物帶走收藏,而白雪公主是因搬運中棺材被撞擊才吐出了毒蘋果;迪士尼動畫版則採用了「真愛之吻」,讓白雪公主完全不認識的王子以接吻去救醒她。

在這麼多要素與當代價值觀出現差異的前提下,白雪公主故事的內核一定會遭到質疑。最受質疑的就是她的被動:故事中,她被動地被僕人帶出皇宮謀殺;被動地被放走;被動地被小矮人收留;被動地被皇后謀害;又被動地被王子救活;被動地成婚。她是主角,但她什麼都沒做,只等待命運降臨,無論命運是好是壞。

只是這些質疑在有的人口中成了冒天下之大不韙:童話是「經典」,所以若懷疑它的內核,就被視作一種侵犯。最弔詭的一幕出現了:這些關於「公主」的、浪漫愛的、蓬蓬裙的、所有被父權社會污名化和恥笑的、屬於「娘們」的主流「女性氣質」事物,由於反DEI的需要,又被父權擁護者護上神壇。

最弔詭的一幕出現了:這些關於「公主」的、浪漫愛的、蓬蓬裙的、所有被父權社會污名化和恥笑的、屬於「娘們」的主流「女性氣質」事物,由於反DEI的需要,又被父權擁護者護上神壇。

「童話」概念被創造之前

大概童話自己都不知道自己有那麼神聖。早在「童話」概念被創作之前,這些故事本身已流傳甚久。早期人類社會,別說「童話」,「童年」的概念都是不存在的,人一降生就被當作小型勞動成人對待。童話最早的面孔是「民間傳說」,由家庭勞動的婦女之間創作和傳播,充滿靈邪、狡黠又殘酷的野生活力,並非特地爲了小孩子講述和創作;然後被廟堂之上的男性學者搜集成冊(如格林兄弟和更早的法國《鵝媽媽故事集》整理者佩羅),改頭換面,用於教化貴族女性,後成為中產階級家庭中講述的故事。

這些過程中,故事被修改了一個又一個版本:佩羅版的小紅帽慘死於大灰狼口中,用來暗喻女性若不守貞,隨意奔赴狼的牀榻,必將下場淒涼;格林童話版本中又因內容殘忍,所以加上獵人搭救。民間故事一大特色就是隨時代不斷改頭換面,但在我們信息爆炸的時代,卻有人希望鎖定童話的相貌,嚴禁修改:真人版電影消息出現後,網上大量評論,批評對劇情可能的修改:「簡直顛覆經典,嚇壞好多小朋友,毀了許多大人的童年美好回憶」「白雪公主,最不該改的,是跟雪一樣白的皮膚,因為那個是她的名字」;但難道,不是正因它是「給小孩子讀的」,才更需細心察看象徵和比喻背後是怎樣的暗示?

另一方面,我們當然不能用很強的現實邏輯去要求古代童話,長髮可以擰成繩供人爬上高塔,穿靴子的貓用幾隻兔子和三言兩語就欺騙國王,這些都被視爲童話的魅力。但弱化現實邏輯和經不起追問的象徵價值是兩回事,不是一切古代經典都要被理所當然接受,否則如何看待當年同樣收錄於《格林童話》的故事如〈荊棘叢中的猶太人〉,講述貪財猶太人苛待僕人,最終自己被絞刑處死;又如種族主義更明顯的《白公主與黑公主》,神把一堆壞心腸的母女變得面黑如炭作爲懲罰,又把善良的養女變得膚白勝雪。

這些故事已不太流傳,因爲落後得太清晰了。民間故事就是這樣,它們誕生,流傳,它們反應時代,然後留在那裏,被研究、追溯和反思。對傳統故事文本的研究、批評和顛覆,在學界和民間都普遍、長久、多元的存在。若說真的認爲童話不可批評、不可侵犯的人是崇拜權威,那那些從來只是熟悉這些童話,此前也沒對這些童話多在意、卻在Zegler質疑故事內容時一副大爲冒犯的模樣的人,大概醉翁之意也不在真的捍衛童話「經典」,不過是一種「借力打力」。

一場假裝的「顛覆古典」

我們遠離了經典童話的理所當然,但又墜入上世紀90年代的古舊橋段。

迪士尼真人版《白雪公主》顯然意識到這些問題,整部電影就像一篇嘗試通過覆蓋了所有關鍵詞來拿到滿分的文科答案,每面對一個問題,就簡單粗暴地給出一個解答,並試圖以此蒙混過關。

面對主角設定帶來的種族尷尬,迪士尼選擇了最不費力氣的解法:找一個膚色不那麼白的人飾演,並且把她名字的來源稍作修改(在暴雪天出生),然後在故事的開頭一筆交代帶過去。從故事邏輯上,原童話中白雪的名字和她的美貌形象緊緊綁定,繼而並且因此綁定故事情節,改變了命運(這樣的故事有問題我知道),但在真人版電影中,「白雪」這個名字和意象和整個故事沒有發生任何關係,甚至連外界猜測的「暴風雪中出生暗示了她堅強的品質」都沒有。主角取任何名字都對情節沒有影響。很難想像主創沒有意識到這樣的安排會多麼難以服衆。

處理外貌至上問題時,迪士尼直接玩了個雙關:fair一詞兼具「美麗」和「公平正義」之意,電影從開頭就一邊讓皇后一次次問魔鏡誰最fair(美麗),一邊又讓白雪一次次回味父母教她的四字箴言:Fearless, Fair(公平正義), Brave, Ture。到全劇最後,魔鏡才如同解釋巨大伏筆般告知:白雪之所以比你fair,是因fair還有另一個意思!所謂點題點到紙穿孔。

愛情橋段設計上,迪士尼選擇直接將王子改掉,把男主角換成一名舉着皇后反抗軍大旗的遊民。這回男主角終於沒有在白雪死後才認識她了,而是初次認識的時候撩撥,後來再捨身擋箭英雄救美而受傷——我們遠離了經典童話的理所當然,但又墜入上世紀90年代的古舊橋段,我甚至覺得不用討論其中的價值落後與否,2025年任何一個認爲自己有點創造力的作者,都不好意思這麼寫愛情小說。

這種對答案式的解題思路暴露了本片的本質:一場假裝顛覆古典的自我重複。電影用前幾分鐘一首歌的時間快速敘事,給故事拉來一層政治鬥爭外殼:白雪公主的父親本是一名好國王,以分享爲理念治理國家,也教育白雪治國方法,父母把她往女王方向培養。皇后病逝、國王再婚後,國家開始莫名衰敗。某日國王不得不出征打仗,竟就此失蹤,新皇后從此掌權,把國家資源全部據爲己有,並採取高度軍事化管理,強制徵兵。

眼看畫面中的七彩斑斕變成如同臨冬一般滿眼黑白灰的落敗景象,百姓一臉苦相,軍事化旗幟和城牆充斥熒幕,模仿納粹時代光景。白雪公主在這樣背景下長大,作爲繼承人被邊緣化,民衆不知她的死活。加之男主角設定是一名高喊著光復老國王的遊民,不時到皇宮中遊擊偷盜,讓我在觀影之初以爲它真的要給我講述一個用童話隱喻極權的故事,一名反抗者領袖成長的故事。這大概是不久前《魔法壞女巫》給我的期待吧。

白雪從來都是被動的

和前面整個王國比起來,白雪的故事彷彿發生在真空,世界只有這一片樹林和小屋,白雪的所有「成長」也只發生在這裏,她幾乎和1937年的女主角一樣被動。

很顯然並沒有。交代完背景後,故事發展與這個設定直接割裂,開始強迫症般自我重複1937年動畫版《白雪公主》:皇后命令僕人去殺白雪,僕人心軟放跑白雪,小矮人們收留白雪,皇后喬裝打扮用蘋果毒死白雪,男主角吻醒白雪。白雪基本沒有展現任何主動行動,雖然嘴上多次說父親可能還活著,要去找父親,實際上全程沒有離開過小矮人的小屋。男主角勸她離開皇宮,男主角替她引開追兵,男主角爲她中了一箭。電影中間設計了幾個展現白雪能力的橋段,包括調停小矮人爭吵指揮其做家務、急中生智做出假人誤導追兵、教小矮人中被欺凌又不善表達的「糊塗蛋」用吹口哨表達情緒。

這些橋段不是不行,只是和電影前面給出的看似主線的東西,全無關係。每次我等着下一幕白雪是不是要按她說的開始去探索父親失蹤真相、光復國家,出現的都是幫小矮人們調停唱歌又過了幾分鐘,幫小矮人尋找自我過了幾分鐘,和男主角培養感情過了幾分鐘,和小矮人及男主角的遊民隊開慶祝會過了幾分鐘,和男主確定心意過了幾分鐘。和前面整個王國比起來,白雪的故事彷彿發生在真空,世界只有這一片樹林和小屋,白雪的所有「成長」也只發生在這裏,她幾乎和1937年的女主角一樣被動。

比起書寫一個政治隱喻,電影更願意花時間在對動畫的情懷復刻上:動畫中每個經典元素都要涉及,小動物出現一下,蘋果出現一下;白雪全程穿着一身上黃下藍拖地長裙,在森林中多次逃命躲追兵時,都寧願讓她雙手提着厚重裙襬在泥濘雜草和枝條間笨拙搖曳奔跑,也不肯給她換一身輕便衣服,哪怕剪短裙腳。白雪差點被僕人殺死的畫面要完全復刻,細緻到角度和表情。皇后變身成和動畫中一模一樣的老妖婆,蠱惑白雪吃下動畫中一模一樣的毒蘋果。幾乎就在下一秒,男主角憑藉毅力掙脫鎖鏈,逃出囚籠去把白雪吻醒了,沒有絲毫波折,一切順利得水到渠成。哪怕作爲傳統愛情冒險故事,節奏也過於糟糕了。

如果沒有開頭套的殼子,到這裏大概要全劇終了。這時電影突然想起這是一個關於政權的故事。於是白雪蓋着外套入城,悽苦民衆在她身後浩浩蕩蕩向皇宮走去,畫面彷彿《自由引領人民》或音樂劇版《孤星淚(悲慘世界)》,恍惚以爲下一秒要唱起《Do You Hear People Sing》,結果白雪在城堡門前和皇后狹路相逢,開啓說唱巔峰對決。皇后讓士兵拿下白雪,白雪對着士兵一頓演講,講述她記得對方當兵前作爲農夫的生活;接下來她將士兵們的過往一個個訴說一次,於是在場士兵卸甲不戰。

於是皇后憤怒宣佈自己失敗了,回到魔鏡前得知了「fair」的秘密,情緒失控打碎魔鏡,反被魔鏡吞噬而亡。故事在強行昇華和機械降神式的權謀勝利中結束,人民福祉只在開頭結尾重要,整部戲割裂到無所適從。倘若你因爲《白雪公主》遭遇了反DEI浪潮的炮火心生好奇而來,看完後只會更加疑惑,這部電影到底進步了什麼?對抗了什麼?

當你想要討好所有人

只要追溯迪士尼歷史不難發現,它並非時代的引領者、理念倡議者,相反,它作爲影視巨鱷,其實是在保守又疲於奔命地,追著回應時代對它的要求。

我一直覺得把經典童話的定義權交給大公司是荒誕的。如前所述,童話源自民間,並隨歷史發展千變萬化,由歷史決定其模樣。當然,當它們從17世紀被採集、固定下來時,就註定逐漸走向標準化與壟斷。每個在那時代以最權威方式講述它們的單位,就擁有其權威定義權。在古代,是佩羅和格林兄弟的出版物;如今,大概就是迪士尼的影視。如在你第一印象中,小美人魚就是火紅長髮與貝殼胸圍,說明迪士尼已經壟斷了你對童話的印象。儘管近年來反DEI浪潮不斷指控迪士尼迎合政治正確,但只要追溯迪士尼歷史不難發現,它並非時代的引領者、理念倡議者,相反,它作爲影視巨鱷,其實是在保守又疲於奔命地,追著回應時代對它的要求。

動畫《白雪公主》中的白雪,除了美麗,基本人物設定就是打掃家務,典型的賢良淑德甜心主婦,想來也理所當然,這動畫畢竟上映於1937年。除白雪公主,動畫《睡美人》和《灰姑娘》都來自50年代,兩人形象和性格也都有些相似。

我一位90後朋友曾說她很討厭迪士尼公主,因為她們建立了刻板的美的模式,好像只有膚白體瘦、大眼紅唇才是美,才可當公主。媽媽在她小時就經常這樣打扮她。多年來,迪士尼公主被批評為強化性別刻板印象,教化女孩;除外形上的同質化,故事情節和人物性格也常為人詬病:公主們永遠都在等待被男人拯救,所有人歸宿都是嫁給高貴英俊的王子。我認識的一些家長明確表示不會讓女兒接觸迪士尼公主的相關產品。

這種聲音在中文世界都如此,遑論迪士尼身處的西方市場。事實上,並非作爲進步主義弄潮兒,而是在市場的選擇和監督下,迪士尼幾十年來緩慢嘗試去修改這些公主形象。從60年代戰後西方第二波女權主義浪潮,到90年代初第三波女權主義開始,90年代初誕生的動畫女主角都有比較鮮明的個性,愛麗兒(《小美人魚》,1989)充滿好奇心,一心探索外部世界;貝兒(《美女與野獸》,1991)熱愛閱讀;茉莉(《阿拉丁》,1992)有勇有謀。但她們最重要的結局還是以嫁人為好歸宿。

《花木蘭》上映於90年代末,第一部中有自己的戀人,並於2005年續集中順利成親。其原版中國故事沒有任何愛情線。歐巴馬當選美國總統的翌年即2009年,《公主與青蛙》中的蒂安娜成為迪士尼第一個黑人公主。2010年《魔髮奇緣》是迪士尼第一部3D公主動畫,樂佩回歸金髮碧眼,性格張揚。該片大獲成功後,2013年迪士尼徹底脫離經典童話框架,以原創故事呈現了沒有嫁人的公主艾莎,並由她創造了票房奇跡,成為迪士尼最賺錢的角色。以當下網絡流行語來說,《魔雪奇緣》是毋庸置疑的大女主故事;但事實上,迪士尼還是給這個故事上了雙保險:雖然艾莎不談戀愛,但妹妹安娜,另一名公主,負責感情戲;當然,她談的,已是比起公主前輩們更有主體性的、有來有往的異性戀戀愛。

前期沿用之前思路向進步派靠攏,後期發現社會劇烈右轉,又想討好保守派,最終呈現出了這樣割裂的四不像。可惜的是,右翼並沒有那麼容易「原諒」你。

迪士尼的公主線

迪士尼將旗下角色分為不同的子品牌線,「迪士尼公主」是其中一套,迄今包含12名公主,通常在劇情中需有皇族血統或嫁入皇族,而她們進入這個商標時,甚至會安排在迪士尼樂園舉辦「加冕儀式」。有些很像公主的角色,其實不在此名單中,比如愛麗絲,沒能加冕的原因是「風格不同」和「過於年輕」;還有《小飛俠》中的精靈仙子Tinker Bell,本來初期是待加冕公主之一,後因風格不符而被拿下,並且組成了精靈系列。《人猿泰山》裡泰山女友Jane也差點進了公主系列。而艾莎與安娜兩姐妹也不在其中,官方說法之一是,艾莎不是公主,是女王;實際原因是,電影實在太紅了,迪士尼給她們自己單獨成立了一個「冰雪奇緣」商標。

2020年的迪士尼動畫《無敵破壞王2》中,迪士尼甚至自己取笑自己:女主闖入公主們的化妝室,聲稱自己也是公主,引來白雪公主、睡美人、灰姑娘、長髮公主等人輪番盤問。公主們問東問西,最後問:是不是每個人都以為,你的難題都是靠男人解決的?女主角說,對,都怎麼回事。公主們齊聲感嘆:她真的是個公主!迪士尼深知,公主們面臨的刻板印象批評是社會真實存在的,哪怕是歷史遺留問題,也需要去解決,而解決方式只有主動自我調侃,乃至推倒重建。

世界風向變得太快,從《魔雪奇緣》的巨大成功,乃至僅僅五年前迪士尼的自我調侃還是有趣的玩笑,而如今的公主動畫真人化接連遭遇惡評,迪士尼又忙不迭需要回應新熱潮了。從《小美人魚》開始,迪士尼這種用要點來對上標準答案的方式就初現端倪了——它看似大刀闊斧改革,啓用少數族裔,卻在前期宣傳引起爭議時對演員沒有任何保護,反而把女演員推出來接下大部分火力,和《白雪公主》宣傳時如出一轍。

迪士尼深知,公主們面臨的刻板印象批評是社會真實存在的,哪怕是歷史遺留問題,也需要去解決,而解決方式只有主動自我調侃,乃至推倒重建。

迪士尼在被知名侏儒演員批評還在找侏儒拍小矮人這種形象後,即決定用動畫技術呈現7名小矮人,卻又遭到另一群意見不同的侏儒演員批評剝奪侏儒演員工作計劃,最終左右爲難,結果電影中出現了真人侏儒遊民與CG小矮人同框的詭異畫面。迪士尼既想讓白雪公主成爲艾莎之後第二個女王,又忘不了徹底還原動畫的《美女與野獸》真人版電影如何獲得票房大成功的,前期沿用之前思路向進步派靠攏,後期發現社會劇烈右轉,又想討好保守派,最終呈現出了這樣割裂的四不像。可惜的是,右翼並沒有那麼容易「原諒」你。

從歷史上看,迪士尼的所謂進步主義並不真誠,他們更多地是在做想像中當下觀衆想要他們做的事。而當社會意見撕裂得厲害時,試圖食兩家茶禮的行爲在創作就已經不可能實現了。《白雪公主》,最老的公主動畫,最新的公主真人電影,和迪士尼一樣,很難同時向兩邊轉身。

端的搜索系统是真的完全无用,放在那里给人添堵的。

@raycarver 长发公主也是格林童话的故事修改而来,并非是全新的故事。

《冰雪奇缘》和《长发公主》的成功还在于是全新的角色和故事,观众的接受空间较大。翻拍的《白雪公主》在珠玉在前的情况下就免不了被人拿前作对比,迪士尼瞻前顾后拿出了个选角讨好DEI,故事一点也不DEI的四不像,就免不了得罪所有人了。

訂正:應該是編輯推薦

端傳媒之前也刊登過不少關於迪士尼,荷里活電影和女性主義的評論與報導,為什麼延伸閱讀不放出來而是放的幾篇最近的報導?我也嘗試過站內搜索功能,發現關鍵詞搜索完全沒有邏輯可言,根本找不到以前的報導?

好喜欢这篇影评,骂(分析)的好畅快!迪士尼左顾右盼的小心思都给作者骂出来了w

迪士尼拍電影是為了賺錢。完。