对不少香港青年人来说,雨伞运动或许是影响他们政治观念,以至往后政治参与的关键事件。运动结束初期,有论者提出要将雨伞运动累积的政治能量带回社区“深耕细作”,作为日后社运再次起步的起点。回顾伞后初期,香港社会运动出现了一阵“激进化”的倾向,标榜“年轻”、“本土”的行动者和组织相继冒起;在2016年立法会选举,青年人的投票率更达到近届新高。然而与此同时,亦似乎有参与者对整场运动没有实质成果而感到挫败,伞运之后反而更少参与政治,政治态度更显冷淡。到底雨伞运动后这三年多,香港青年人的政治参与是增加还是减少,而当中又涉及怎样的政治态度,这既是我们要深入了解“伞后”香港政治不可忽视的环节,更是判断雨伞运动得与失的其中一个参考指标。

2018年3月,笔者与心理学系的同事共同做了一项问卷调查,在香港五间大专院校共收集了1365份问卷(注一),旨在探讨伞运后香港青年的社会政治态度和参与情况 。由于本研究的重点在于雨伞运动对青年人参与政治的的影响,因此我们在量度政治参与方面,有别于一般研究量度次数的多寡,反而特别询问受访者,与雨伞运动前相比,他们现在各类型的政治参与是“明显少了”、“少了一点”、“没有改变”、“多了一点”,还是“明显多了”,以突显他们在伞运后政治参与的转变。

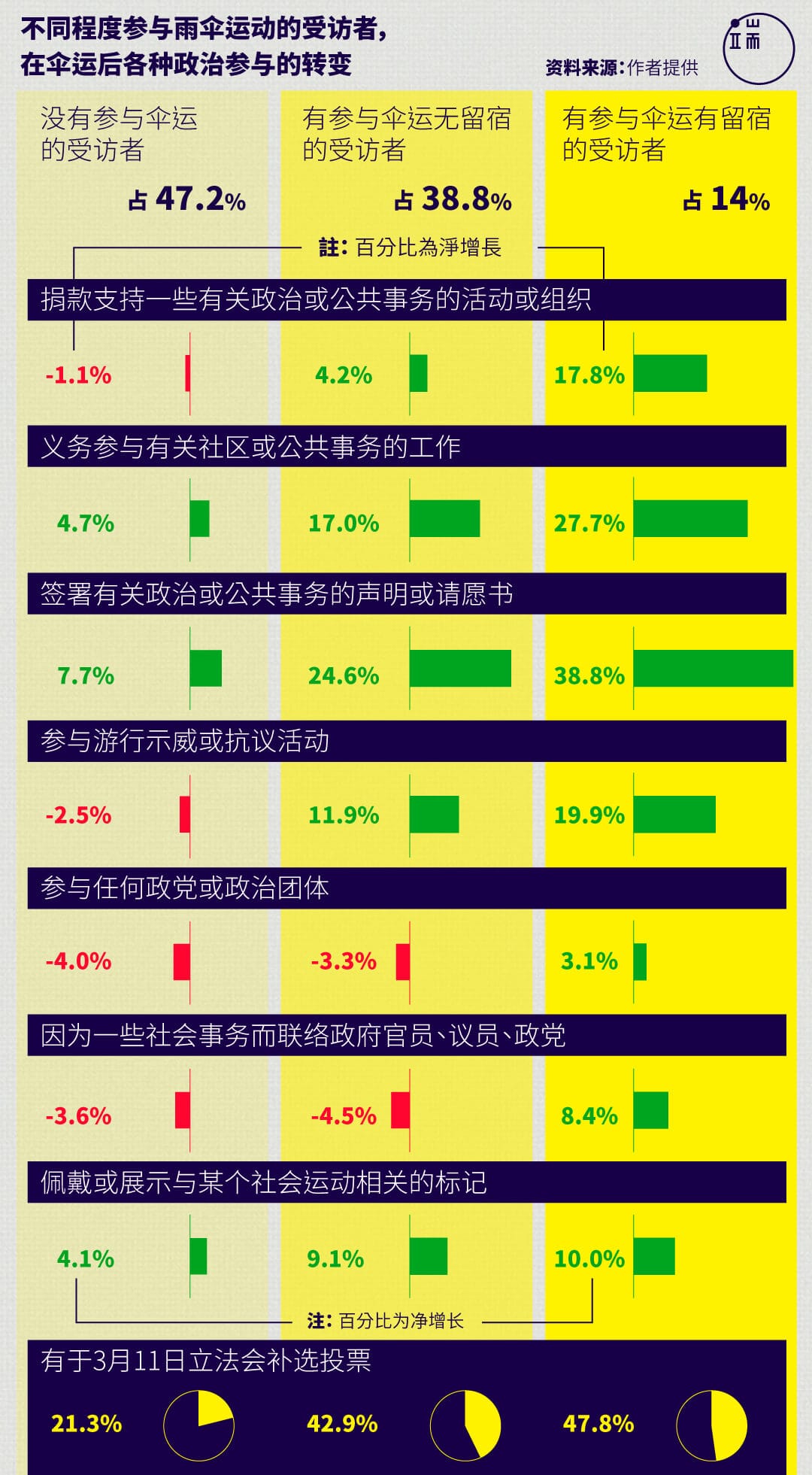

按受访者参与雨伞运动的程度,我们将他们分为三组分析。第一组是“没有参与运动”,即从来没有到过任何一个占领区的受访者,占47.2%;第二组是“无留宿”(可以理解为一般程度参与),即曾经最少一次到过占领区,但未曾留宿过的受访者,占38.8%;第三组是“有留宿”(可以理解为高度参与),即曾经在占领区留宿最少一晚的受访者,占14%。可以合理推断,“有留宿”的受访者当中有一部分本来就比较热衷政治,也可能有部分本身就是积极参与社会运动的青年人。