對不少香港青年人來說,雨傘運動或許是影響他們政治觀念,以至往後政治參與的關鍵事件。運動結束初期,有論者提出要將雨傘運動累積的政治能量帶回社區「深耕細作」,作為日後社運再次起步的起點。回顧傘後初期,香港社會運動出現了一陣「激進化」的傾向,標榜「年輕」、「本土」的行動者和組織相繼冒起;在2016年立法會選舉,青年人的投票率更達到近屆新高。然而與此同時,亦似乎有參與者對整場運動沒有實質成果而感到挫敗,傘運之後反而更少參與政治,政治態度更顯冷淡。到底雨傘運動後這三年多,香港青年人的政治參與是增加還是減少,而當中又涉及怎樣的政治態度,這既是我們要深入了解「傘後」香港政治不可忽視的環節,更是判斷雨傘運動得與失的其中一個參考指標。

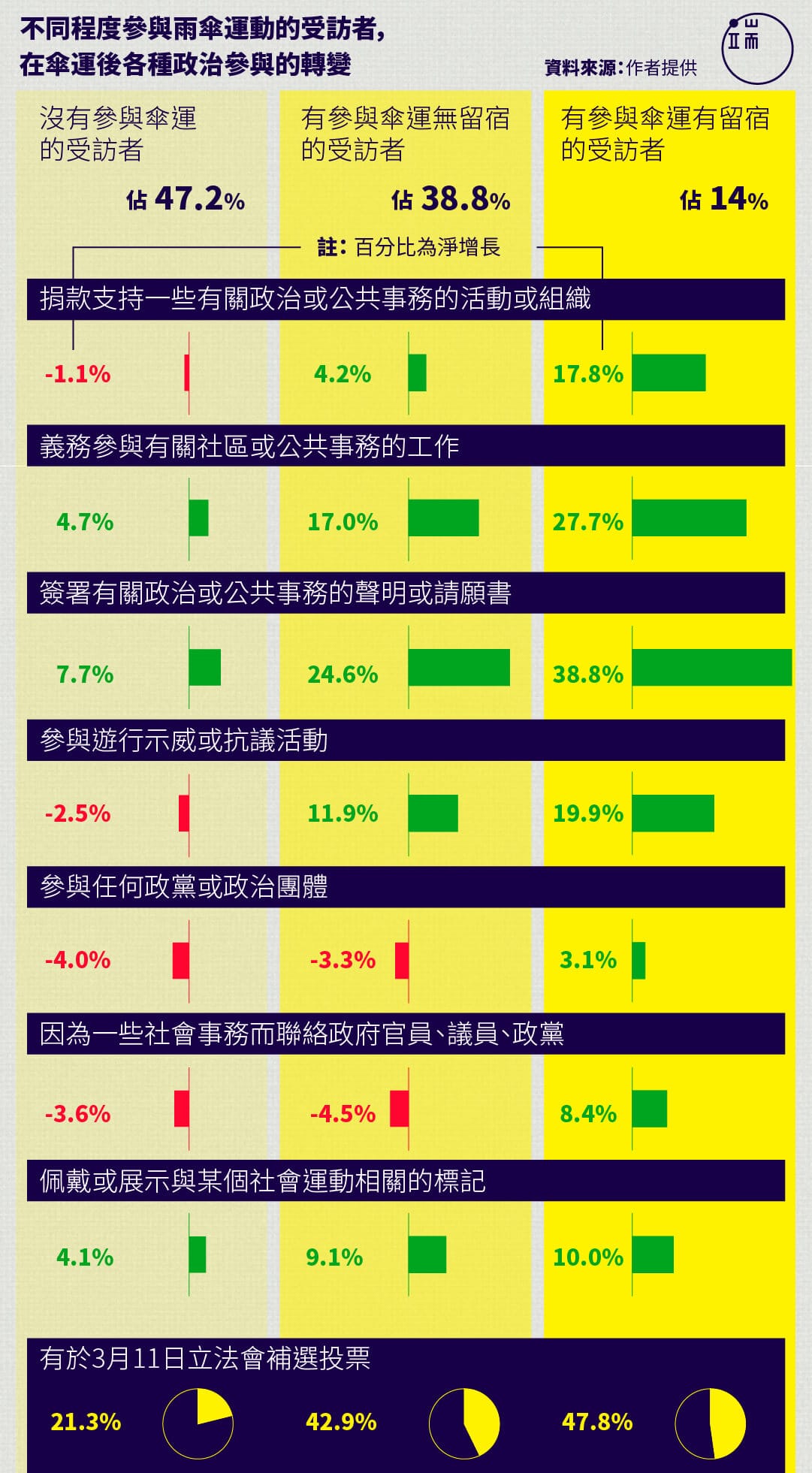

2018年3月,筆者與心理學系的同事共同做了一項問卷調查,在香港五間大專院校共收集了1365份問卷(註一),旨在探討傘運後香港青年的社會政治態度和參與情況 。由於本研究的重點在於雨傘運動對青年人參與政治的的影響,因此我們在量度政治參與方面,有別於一般研究量度次數的多寡,反而特別詢問受訪者,與雨傘運動前相比,他們現在各類型的政治參與是「明顯少了」、「少了一點」、「沒有改變」、「多了一點」,還是「明顯多了」,以突顯他們在傘運後政治參與的轉變。

按受訪者參與雨傘運動的程度,我們將他們分為三組分析。第一組是「沒有參與運動」,即從來沒有到過任何一個佔領區的受訪者,佔47.2%;第二組是「無留宿」(可以理解為一般程度參與),即曾經最少一次到過佔領區,但未曾留宿過的受訪者,佔38.8%;第三組是「有留宿」(可以理解為高度參與),即曾經在佔領區留宿最少一晚的受訪者,佔14%。可以合理推斷,「有留宿」的受訪者當中有一部分本來就比較熱衷政治,也可能有部分本身就是積極參與社會運動的青年人。