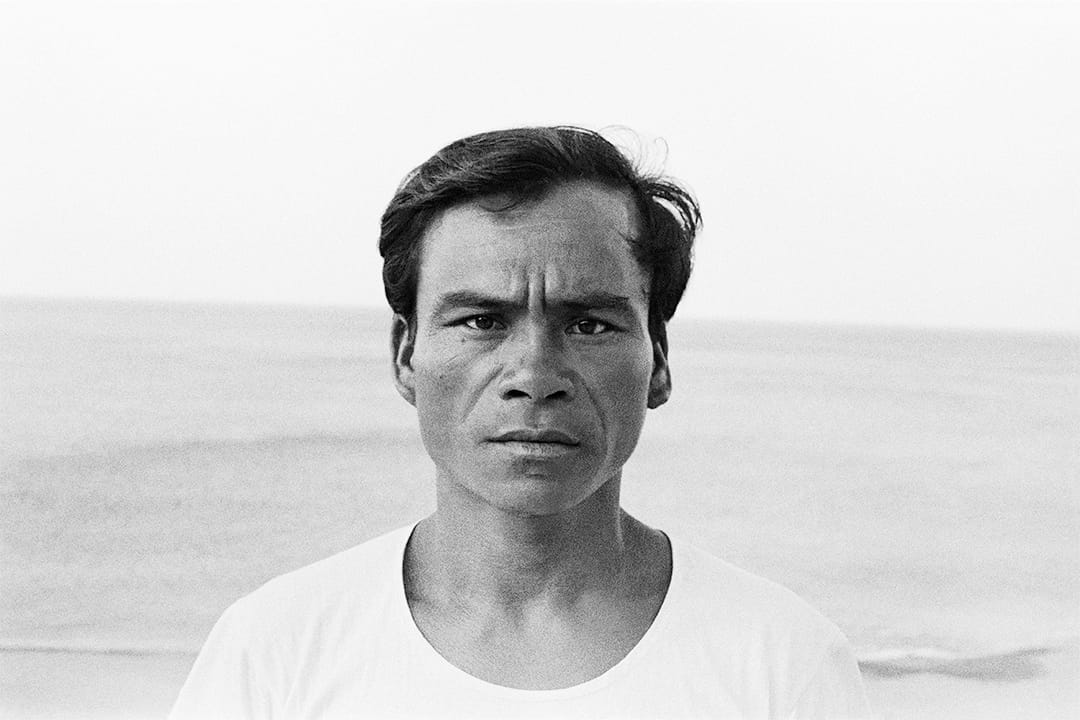

要怎麼樣描述陳傳興這樣一個人,他涉獵的領域太龐大(文學、電影、攝影、語言學、精神分析),處理的問題又極精深,面對這樣的採訪對象,有ㄧ種面對宇宙的感覺。困難的不是宇宙的邊際在哪裡,而是不知道用什麼方法測量其深度。我想起陳傳興的很多文章當中,都提到了「主體性」的問題。這次在耿畫廊展出的陳傳興生命史的首部曲,正是年少時候的他流浪在台灣各地的照片。流浪,正是一種個人主體的素樸表現。

自我的主體

陳傳興是這樣談起這次展覽:「早年的我用一種野蠻生長的方式自我學習,是非常直覺、非常主觀的,沒有太多跟世界連結。這次的展覽基本上可以說是一個成長小作,或說是一種個人野蠻成長。」但是「野蠻」對於20歲的年輕人究竟是什麼呢?許多人都有過狂飆的歲月,然而每個人的狂飆是不同的,對於陳傳興而言,狂飆「就是穿越這個我所活著的世界。當下的那個世界、我去了解這個世界是什麼。」

與許多成長作品相較,陳傳興的世界一開始就不只是限於自己,它注視底層,也行過死亡的荒原,即使是在生活周遭的環境,他也注視著另一個世界。陳傳興説:「(在蘆洲的照片)是因為那時候我父親葬在那裡,有一種哀悼,簡單講是這樣。觀音山也離我當時唸的大學也蠻近的,然後我覺得在那裡可以拍到另外一個世界,那種幽靈世界跟現實世界之間的過渡。」陳傳興在這次的展覽當中,也拍攝戲班。與許多拍攝戲班的台灣攝影家相較,他沒有主觀地去獵取那些生動的、符合類型角色的畫面,而是這些人處於一種自然的狀態,這與他後來在法國拍攝的照片有相似之處,彷彿他總是不斷地被這些人自身的狀態所吸引。「我在下一個系列基本上也是拍很多這些屠夫啊,卡車司機啊,還有看廁所的人等等。因為他們就是一個十九世紀的縮影。巴黎基本上就是一個十九世紀的城市。在它的身上你還是可以嗅得到一種舊的、攝影的光。我不會有一種先入為主的意識形態,譬如刻意要拍攝什麼勞動者啊,我不會去講這些,我只是覺得這之中有一種親近性。」

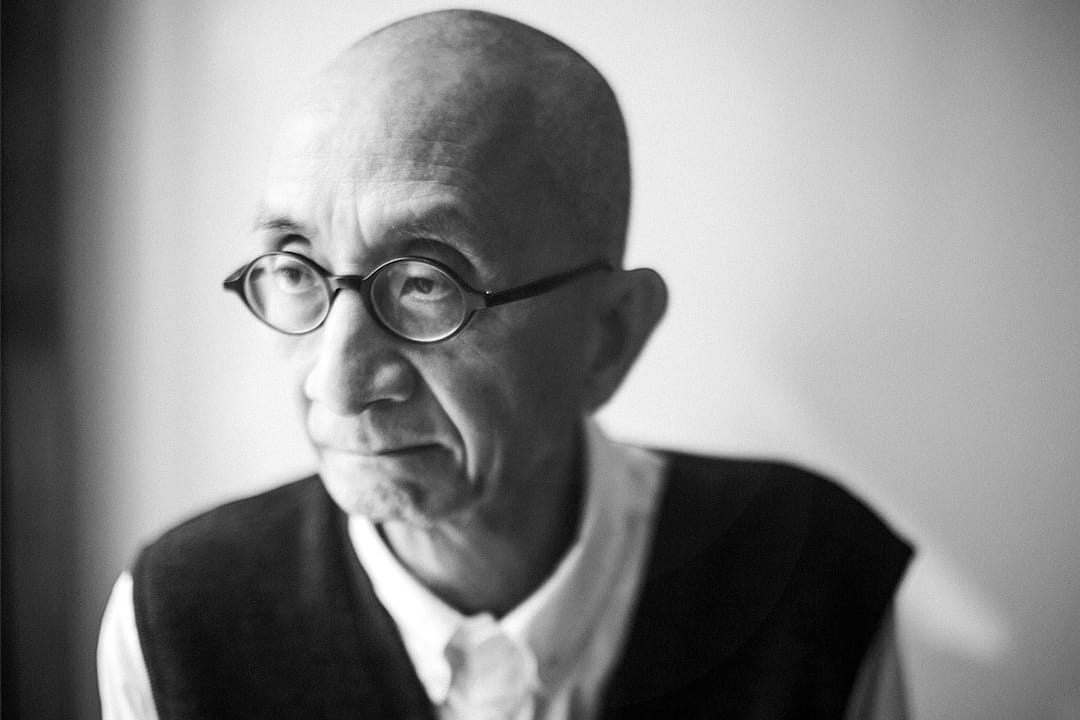

陳傳興,法國高等社會科學學院語言學博士,行人文化實驗室創辦人,國立清華大學副教授, 2012 年獲頒法國藝術與文學勳位(軍官勳章)。文學紀錄片《他們在島嶼寫作》系列一總監製。1975 年於台北舉辦攝影個展《蘆洲浮生圖》、 2015 年北京中央美術學院美術館及上海民生現代美術館舉辦攝影個展《未有燭而後至》、近期 2019 年於上海龍美術館舉行大型攝影個展《螢與日》 。曾參與 2009 年廣州廣東美術館、 2018 年台中國立台灣美術館及日本清里攝影美術館的攝影群展。

「從一種年輕狀態,慢慢進入老年這樣。這裡面教會我非常多,甚至可能會遠大於一個人知識上面的吸收。以現象學來講,就是一種身體跟肉體,個人跟世界之間的關係。」

留法期間,陳傳興對於主體問題有了進一步思考,我問起了當時的法國思潮對於他有什麼影響。與許多訪談一樣,他談起了最重要的是每週去國家圖書館看攝影原作。「對我來講真正改變我的是那個,因為你就直接面對這些作品。當然我還有習慣就是會買一些攝影書。」陳傳興似乎特別想要提醒,那種思潮與個人之間的關係不是篤定的。「我不會說我受到那些思潮影響,而是我一直在那裡」。他更多談起了是個人性的變動。「那是一段非常忙碌、非常充實的歲月,因為整個人都變了。改變的過程中把自己拆碎重組,其實是蠻辛苦的。最困難的就是個人非常深沈的一個改變。而這不只是心智的改變,包括身體也都是慢慢地在改變。從一種年輕狀態,慢慢進入老年這樣。這裡面教會我非常多,甚至可能會遠大於一個人知識上面的吸收。以現象學來講,就是一種身體跟肉體,個人跟世界之間的關係。」

但是這裡有一個問題,現在的,受過法國思潮的刺激,能夠指認主體性在現代哲學當中位置的陳傳興,如何看待早年的還未有太多知識背景的他所拍攝的這些照片。我想起他曾經在別的訪談之中說到,以前沒有展出這些照片,是因為還沒有認識它們。所以可以說現在的陳傳興認識了這些照片與自我的關係,所以才決定在此時發表?陳傳興說:「現在的我也不見得真正地認識它。」陳傳興彷彿拒絕在作品當中「居功」,這或許是因為他認為:「攝影基本上是一個負債的狀態。我們跟自然借光,我們跟拍攝者借取他品格的存在。我們有跟他們講過感謝?沒有。我們有跟自然講過『謝謝你給我光嗎?』沒有。人們說這是一個先天的問題,不需要攝影家來問。真的嗎?我很懷疑。我是經過幾十年慢慢慢慢的體會,特別是通過很多的哲學論述我才認識到這件事。」

陳傳興的借光涉及他對攝影本質的細密思考,相機是一個黑暗的腔體,或用陳傳興的說法,是一個子宮,這片黑暗必須仰賴光線進入,影像的生命才會發生。但是我們也可以從反面理解,所謂不曾感謝的攝影,或者未意識到攝影是一種借光,其實就是一種將世界變為客體的攝影。在現代主義早期,我們不難發現它的蹤跡。當時的攝影家運用攝影語言(邊框、視角、對焦等等),將一片混沌的世界組織起來。這個過程是非常獨斷的,攝影家不僅僅是一個觀察者,更近乎於一個世界的立法者。

陳傳興說:「我可以説我很不喜歡『決定性瞬間』的說法。我覺得那是非常暴力的,因為瞬間決定就是你就是我的,我就在這個瞬間裡把你完全地佔有。這就好像原始部落的人剛開始接觸攝影的時候所憂心的,害怕他們靈魂會被偷走。攝影就是在做這樣的事嗎?我蠻懷疑的。難道我們就是要告訴別人,我的主觀經驗就是最重要的,所以你要來閱讀,你就要follow我給你的這條道。是嗎?如果是這樣的話,那這個攝影影像只是一個什麼東西?只是一個物質而已。」

這裡觸及一個現代主義攝影的迷思,現代主義攝影照片可以「代表」照片指涉的對象。一張人物照片可能體現了人的內在精神,一張風景照片可以代表宇宙的秩序,一張報導照片可以代表一個區域的悲慘處境。但是1970年開始,西方對於此種以攝影「代表」或「再現」真實的攝影觀多有反思。新紀實的攝影家是一個路徑,他們開始思考自我與世界的關係,照片之中主觀的角色被提出了。後現代則是另一路徑,評論家如瑪莎羅斯勒(Martha Rosler)質疑現代主義攝影只是武斷的扮演一個觀察者的角色,然後把主觀獵取的畫面「代表」真實的處境。陳傳興所談的法國的現象學是另一路徑。

陳傳興:「像現象學,所有這些理論家,他們談的應該是一個世界的顯現,是一個世界的open。可這個顯現,瞬間出來瞬間不見,那裡面有一種magic。」陳傳興並不只是用現象學來比擬攝影,而是攝影本身就是非常的現象學。他說:「其實攝影跟現象學蠻像的,因為攝影所謂的取景,就是放入一個框框裡面,而現象學也談置入一個框框。又像是拍攝照片,就是從世界裡面擷取世界的片段,這其實跟現象學的方法論也是非常接近的。」這種現象學的攝影,與先入為主的攝影是相對的。「你要放棄先入為主地以為攝影只是觀看、只是拍攝影像,只是攝影者的那一種角度,只有當你開始拋棄掉這個,當你瓦解掉、取消掉的時候,就像現象學裡面說的『懸置自我』,世界才會打開。它才會自動地贈與給你。」

「我可以説我很不喜歡『決定性瞬間』的說法。我覺得那是非常暴力的,因為瞬間決定就是你就是我的,我就在這個瞬間裡把你完全地佔有。這就好像原始部落的人剛開始接觸攝影的時候所憂心的,害怕他們靈魂會被偷走。」

攝影的主體

這種現象學意義上「世界向我們開顯」的照片究竟是什麼樣子呢?我想起在《攝影美學七問》當中,阮義忠曾經問陳傳興,什麼樣的照片才是有主體的照片。當時陳傳興回答他就是「尤金阿傑特(Eugene Atget)」。這說明了兩件事:第一,陳傳興所謂的「主體」顯然不是自我表現或是以照片承載人文主義,而是在我們的意向過程之中所感受到的存有;第二,這種抽象的概念呈現在影像上,或許表現出一種「透明感」,如同阿傑特的照片一般。事實上,陳傳興的照片也具有這樣「透明」特質。這究竟在技術上是如何的達成呢?

陳傳興:「利用區域曝光會讓底片非常薄,但保留住所有主要的粒子與該有的灰階。」陳傳興說得很簡略,但是這句話背後是漫長的摸索與知識的積累。「年輕的時候,我還缺少很多的知識背景與不同的視角。我試圖尋找各種可能性,那個時候我也是透過管道開始摸索區域曝光,做了很多實驗。你看到展場中四大張照片,就是運用了中途曝光的方式。那段時期,簡單講我正在嘗試的是一種比較物質性的、或者是技術性的層次,但當時我還不曉得其實這個所謂的技術性就是存在。」

對於陳傳興而言,銀鹽工藝並非一種單純的技術,而更在美學層次上具有意義。「我不敢說只有我在談這一部分。但一般來講的話,以前西方攝影師或西方攝影美學理論,基本上都談最後的影像。可是影像的過程,特別是底片跟影像的關係往往被忽略了。最多就是談論銀鹽工藝最後放大、顯像的時候的作用,可是並沒有看到整個沖洗的過程。」那為什麼他們要否定這個過程,為什麼不去看底片?「因為他們認為討論底片,就是在討論攝影的基礎技術,而不是把這個技術從美學、本體論的角度來看。」

但是陳傳興提到最近這幾年,對於攝影生產過程開始又有所關注,在國外逐漸有一些展覽開始重視底片。他提到一個例子,大概二十年前,攝影展就會展出contact sheet,一開始這只是展示照片選擇的過程,但是慢慢的他們開始意識到,好像要開始討論底片,陳傳興說:「這是一個很長的過程,底片慢慢回來。嚴格來講也不是底片慢慢回來,而是整個攝影影像的創生、起源的意義慢慢被人認識到它的重要性。我們的美感經驗是什麼?我們接觸它,它的意義是什麼。而不是只在討論最後那個被固定的影像,這樣是切斷了攝影的起源性。」陳傳興談到了觸摸的重要性。「視覺從來沒有離開過觸覺。從來沒有離開過。」這不僅僅指沖洗過程當中手作的部分,也包括更廣義照片如何在現實世界當中被經驗。在此,我們不妨參照陳傳興討論霧峰林家照片的文章,裡面有一段非常細緻的描述,他描述照片如何被捲起來,又如何從信封套之中拿出來,信封套的質感如何連結到當時收藏的概念,這當中呈現了一種大寫的時間性。

特別值得提及的,這種觸摸或是身體的分析並不只限於傳統照片,它對於我們面對當代也具有啟發。在陳傳興討論螢幕的文章,他仔細分析不同螢幕,譬如電視、電腦與我們身體的關係。他甚至提到了當代的手機,「隨著數位影像的進展,進入到手機的時候,事實上我們不是用眼睛在看,我們用手在看,其實手機變成了我們另外的觀看器官。觸覺,手,慢慢就取代眼睛。所以變成不會觀看。」但是這種身體,並不是一種有主體的身體。「應該說被奴役了。你原本是跟它之間有一種辯證的關係,可當越來越數位化的時候,不管你願不願意,其實我們不斷地提供我們個人所謂的數位生命,給某一個不可知的更大的。整個數碼世界的支配者吧。」這些文字展示了陳傳興如何從一個視覺中心的攝影,擴大到觸覺的、身體的影像討論,以至於整個世界。

「視覺從來沒有離開過觸覺⋯⋯隨著數位影像進入到手機,事實上我們不是用眼睛在看,我們用手在看,手機變成了我們另外的觀看器官。觸覺,手,慢慢就取代眼睛。所以變成不會觀看。」

歷史的主體

主體問題的第三個層次是歷史,照片與歷史的關係是什麼?如果說照片見證了歷史,它是作為一種歷史的材料,還是具有更寬廣的意義?陳傳興説:「什麼叫做見證?其實見證是見證世界的開啟,而不是歷史事件的裡面的一個物質性的材料,只是用來補充曾經有事件發生過,不是這樣的。」陳傳興舉美麗島的照片為例:「從日據時期,一直到1949年國民政府來的時候,從來沒有出現過的群眾場面。日據時期有群眾聚會就是節慶,比如天皇的慶典、遊行,慶祝子民的博覽會啊等等,這並不是一種自發性的群眾,更不用講是一種具有政治的意圖的行動。美麗島的照片是第一次讓我們看到台灣有在一個開放空間出現過群眾,這是在台灣影像史上第一次出現。」為什麼要談論這個,因為如此我們才能仔細的去區辨後來的各種群眾活動,譬如選舉、香港的抗爭。更重要的是,我們才能從照片(影像)當中思考現實,而不是以照片佐證現實,或是佐證現實之中的意識形態。

順著照片與歷史的關係,我詢問了台灣主體的問題。陳傳興手揮了揮。「在此時此地的台灣談這個,卻有點難說,因為台灣這幾年談主體、主體性,其實經常被高度地意識形態化。那我覺得這完全是一種誤解。」為什麼會有這樣的一種誤解?陳傳興說:「當然除了我們此時此地的一種特殊的歷史背景使然,造成的一種概念的誤解或者說挪用,或著是有意地造成一種所謂的錯位。這裡面還涉及到ㄧ個很重要的現象,台灣對歷史性是很欠缺的,不管是從一種本體性的角度還是從一種認識輪的角度,我覺得從來從來就沒有好好考慮,什麼叫做歷史性,或者甚至什麼叫做歷史的定義,不管是一種大寫的H,或小寫的歷史,事實上都沒有。往往就只是一種『拿來主義』。」

他提到即便透過翻譯或是直接閱讀,許多台灣人講起西方的哲學、史學論述,也能夠朗朗上口,但那其實基本上是一種文字的知識性,一種所謂的進口或者借用,並不是真正的歷史。他也提到過去這一二十年來台灣的學術會議、論壇,可以看到很多流行的字眼,譬如現代、後現代,殖民、後殖民,可當當人們在談這些大的問題的時候,並不是把它重新放置在一個這樣歷史性的論述。「那這不是存在一個下對上的討論嗎?」講到此處,陳傳興的語速變快,聲音更為洪量。眼前儒雅的創作者,看起來更像是一位懷著憂思與批判的思想者,而攝影是他的思想工作。

「什麼叫做見證?其實見證是見證世界的開啟,而不是歷史事件的裡面的一個物質性的材料,只是用來補充曾經有事件發生過,不是這樣的。」

回到攝影

在採訪的結尾,我詢問陳傳興老師是不是希望透過這些照片與文字讓人重新重視攝影。陳傳興的語氣又回到了一貫沉緩:「不不,我覺得你講的太重了,其實不應該講照片被重視,應該就是說攝影回到攝影,就這麼單純。你所謂重視實際上也是給它做了價值判斷的。當你做了任何的一種價值判斷,其實你人已經介入了,而攝影已經是後於你的判斷了。所以就讓攝影還是攝影,就這麼單純。」陳傳興舉了一個例:「就像是小津安二郎的電影,他就是簡單地拍一個電影,他不要什麼多餘的,他都講同樣故事——媽媽嫁女兒,爸爸嫁女兒,女兒出嫁了,等等就這樣,永遠用一樣的攝影機的角度,永遠沒有音樂,都只有現場收音,單純得不得了,沒有任何多餘的。」陳傳興說:「他就是拍電影,同樣的,那麼攝影還是攝影。」 到最後陳傳興提到的是大師的名字,讓我想起他是一個借光的人,他希望放下先入為主的判斷,放下以視覺中心為主的攝影觀看,然後讓攝影回到攝影。但是借光的人也是一個面向世界的人,他思考歷史,思考台灣現狀與後機械複製時代的影像。而這兩者的關係建立在圖像一方面只是整個世界顯現的一個片段,但是同時也因此「我寫的也都是世界的長篇一部分。」在這個意義上,陳傳興個人的生命史,也就是面向世界的見證。

後記

要採訪陳傳興其實非常的苦惱,因為有限的時間之內,難以深入他深邃的心靈世界。但是我想起了攝影,每次拍照其實都只是截取了一個人的斷面,所以批評家說照片是割裂的,是曖昧的。但是同時我們又覺得可以從這一張薄薄的紙當中看出更多的東西。而這一定不是一個被拍攝者生平「完整」的重現,而是畫面之中某一個突如起來的刺激。所以我跳過了那些陳傳興的經歷,我想知道有什麼東西是可以在那個片段之中跳出來的。我希望讀者能夠不從這些關鍵字去理解一位藝術家與他的作品,因為世界本來也沒有關鍵字。

借光:陳傳興攝影展。TKG+。15/2-24/5。