那隻貓是在通往頂樓的陰暗樓梯間找到的。

曾經被全家養得圓潤親人的小貓Kuro,後來變得骨瘦如柴,眼神裡滿是畏懼。自從外公臥床後,家裡的氣氛就變了。脾氣日漸暴躁的外公總是吼著違心的話:「不要管我了,反正我就是被拋棄了!」他令身邊的人感到害怕,連申請的外籍看護工都待不住。於是外婆的生活被長照工作填滿,原本常在人腳邊撒嬌的貓,成了妨礙動線的「絆腳石」,時常招來不耐煩的喝斥,漸漸地,學會了躲藏。

外公過世後,早已心力交瘁的外婆再也無力看顧Kuro,母親的手足間也因承受不了長期的長照壓力而撕破舊情。當親戚奉命來接走Kuro時,全家在透天厝裡翻箱倒櫃、此起彼落的呼喊,最終才在通往頂樓的角落上找到了喚不著的牠,眼神直愣愣。

這一幕,令當時23歲的鄭采妮印象深刻。這不只是一隻貓的遭遇,在她眼裡,更像是整個家庭在「老、病、死」這頭巨獸面前,日漸崩塌的縮影。外公的吼叫、貓的恐懼、家人間因照護責任與開銷而引發的爭吵,以及外婆被消耗殆盡後的失落。這一切都讓她清晰地意識到,原來現實中,「陪你慢慢變老」從來就不是一件浪漫的事。

鄭采妮是所謂的Z世代,對她及同儕而言,當他們想像自己的晚年時,腦中浮現的,早已不是含飴弄孫的溫馨畫面,而可能是這隻縮在陰暗角落、無人看顧的小貓。面對這樣的未來,他們做出屬於這個世代的回應:看似認命,卻也掙扎著想要完整掌控自己的人生。

失速的島嶼:還未反應,就將老去

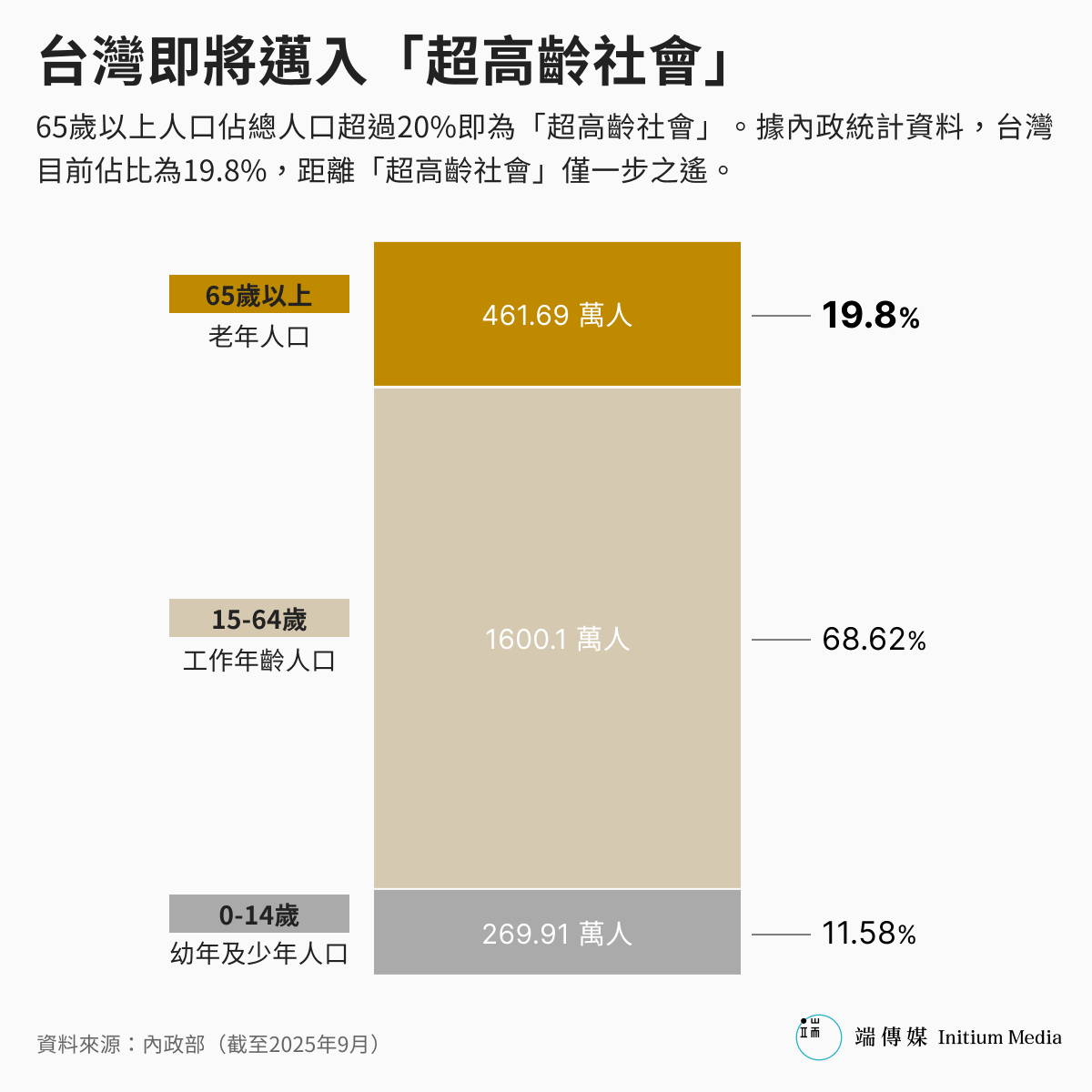

台灣社會的老化,幾乎是在人們還來不及反應時,便迎面撞上。1993年,依據世界衛生組織(WHO)的定義,台灣步入「高齡化社會」(老年人口占總人口比例高於7%);2018年,跨入「高齡社會」(高於 14%)。在今年9月底,據台灣內政統計資料顯示,65歲以上人口佔比已是19.80%,距離正式邁入「超高齡社會」——亦即65歲以上人口佔總人口超過20%——僅差一步之遙。這意味著,街上每五個人,就會有一位長者。

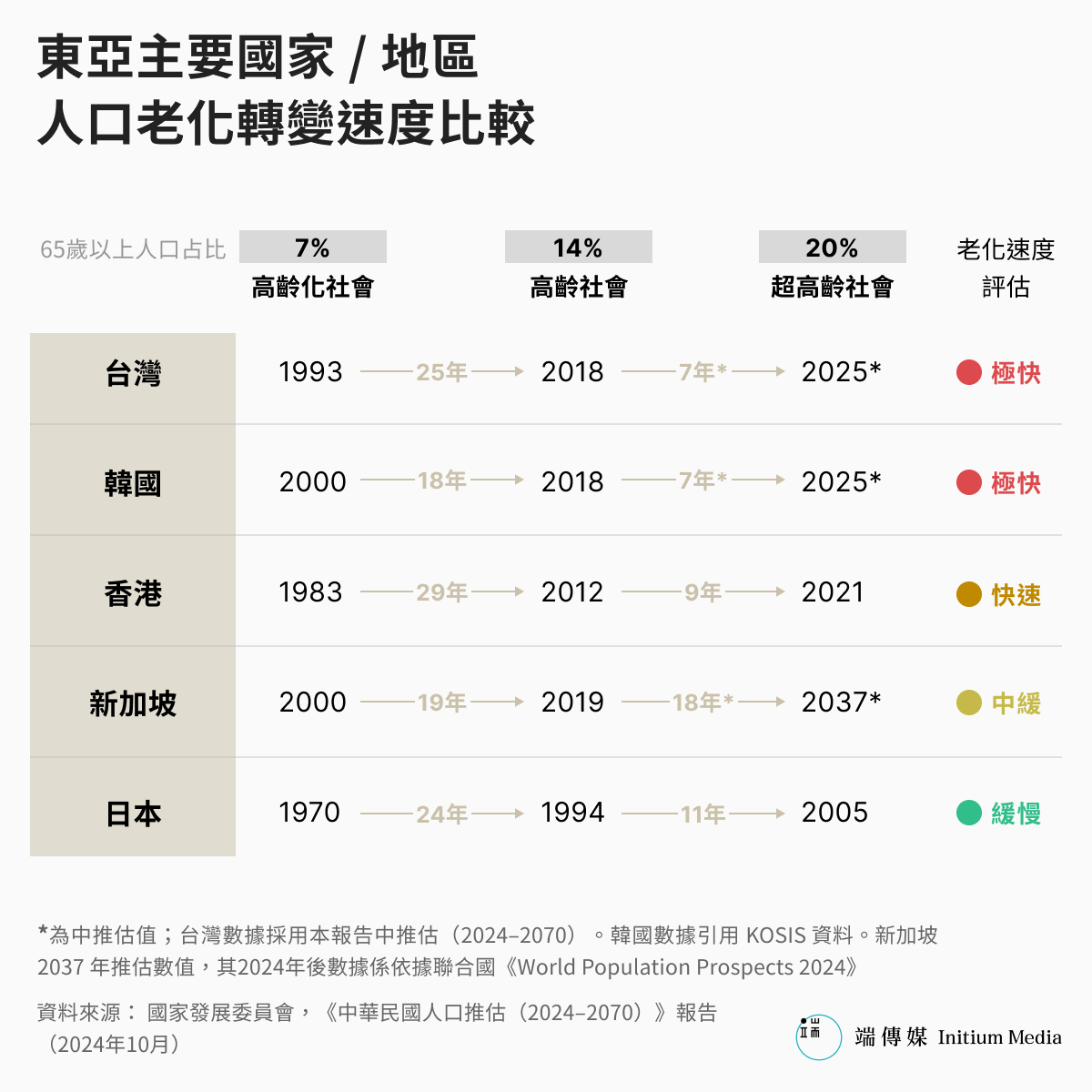

真正令人怵目驚心的並非比例,而是「速度」。

從「高齡社會」奔向「超高齡社會」,據國家發展委員會2024年發布的報告指出,德國花了36年,鄰近的日本也花了11年;台灣,只用了短短七年。在少子女化趨勢的加乘下,人口變遷就像是一班失速列車,社會的應對機制、公共建設乃至人們的心理準備,都遠遠趕不上人口結構的劇變,缺工潮、長照問題等一一浮現。

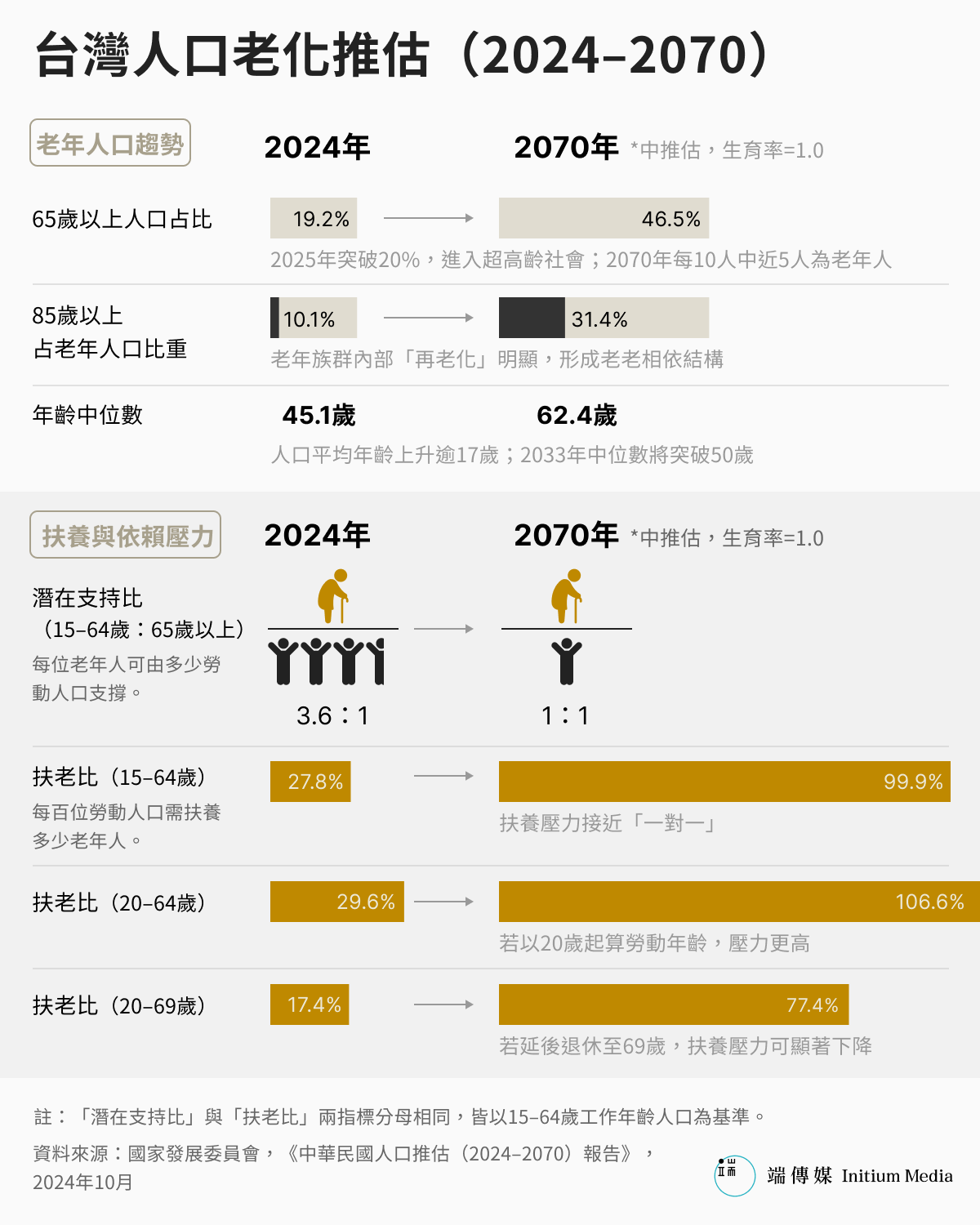

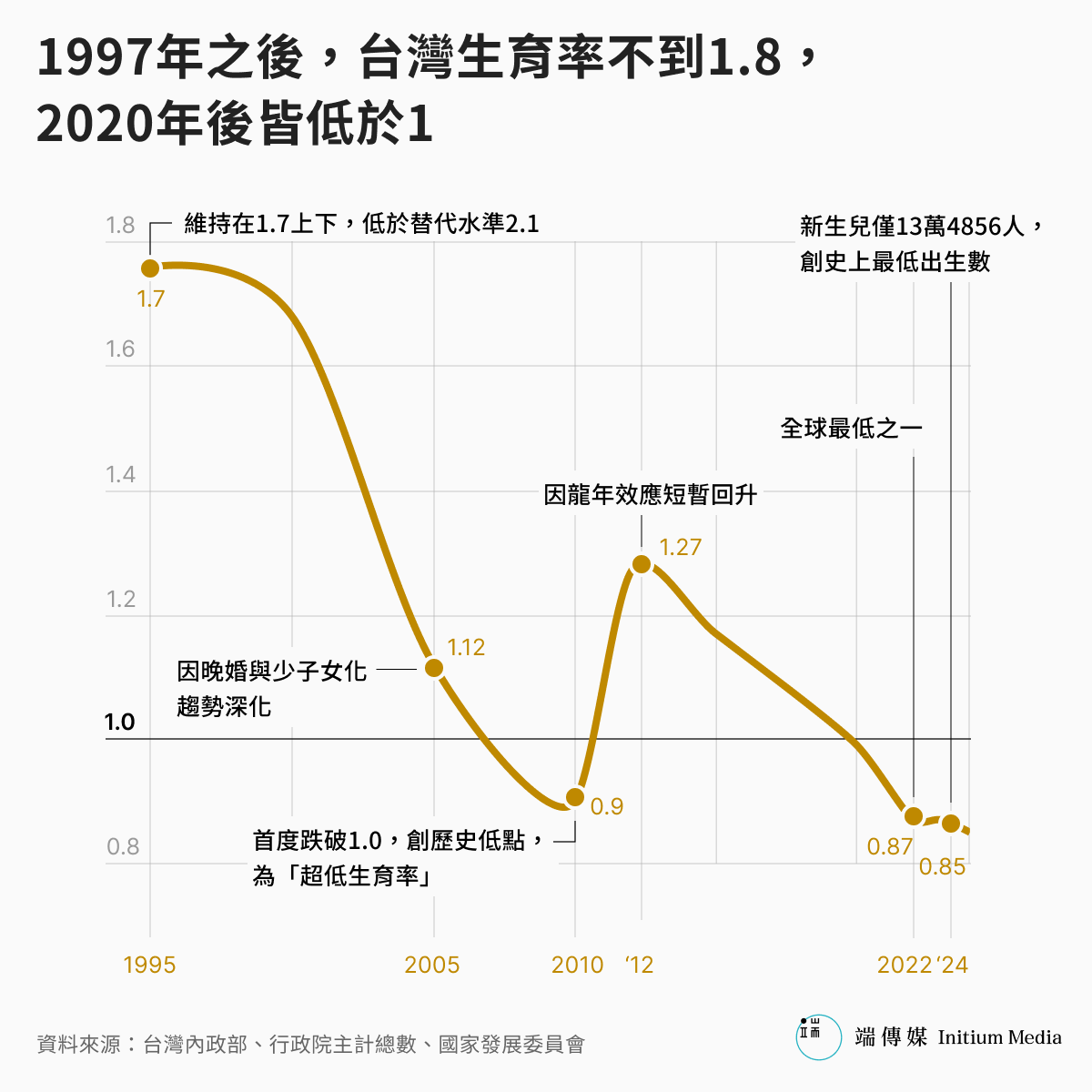

此外,台灣的生育率長期低迷,近年來穩坐國際排名最末段,2024年的生育率僅0.87。國家發展委員會推估,用來表現社會扶養負擔的「扶老比」(每100個工作年齡人口所需扶養的老年人口數),將從2020年約5.4名青壯年扶養一名老人,惡化至2040年的2.7:1,到了2070年,更將趨近1:1的極限景況。此意味著,一個工作人口必須獨自負擔一名老人的生計。這是台灣社會不到50年後的將來。

而今年(2025),台灣扶老比預計為29.29,約莫是三位工作年齡人口一同扶養一個老人。

勞動部統計,台灣人口退出職場的平均年齡不到65歲,相較日本、南韓等鄰近國家還要早。目前Z世代的父母正逐漸進入退休階段;當這一代看著上一代走向「老年」,也彷彿是提前預見未來的自己。

鄭采妮現在25歲,她說能想像到自己「最老」的樣子,就是她父母現在的模樣,「身體慢慢退化,還必須付出金錢和精力在照顧上一代長輩上。」但她沒自信能做到父母現在所做的一切——作為獨生女的她,將沒有兄弟姐妹分擔未來的扶養責任。

而此回應了彭婉如文教基金會執行長王兆慶的預測:在Z世代一一邁入壯年的未來,台灣將成為「零家庭照顧者」社會,原本負擔大部分長照責任的子女,未來將沒有能力繼續負擔,少子女化、高齡化導致勞動力萎縮的狀況下,公共長照制度的財源也必須另闢蹊徑,不能單靠勞動人口支撐起整個社會的長照需求。

但事實上,台灣社會並未給Z世代足夠的信心,未來能發展出穩定的公共長照制度財源。他們對步入老年之前必須先面對的長照責任、經濟難題等,有不同程度的擔心。

生於新貧時代的「獨扛世代」

Z世代目前的年紀大約落在18到28歲之間,正是接受高等教育或是初入職場的年紀。人們常說「25歲」是人生的一個檻,社群媒體Threads上,一則關於「25歲」的熱門貼文這樣寫道:「25歲後的聚會話題改變:聊工作事業、聊身體健康和保健食品、聊股票投資、聊結婚規劃、怎麼好像快要30歲了。」又或寫道:「爸媽年代的25歲:買車買房。我的25歲:再撐幾分鐘超商就有即期食品折扣了。」

相較父母輩在25歲時可能已成家立業,甚至哺育著下一代,Z世代的青春似乎被無限延長,平均婚育年齡不斷向後推、買房成了遙不可及的夢想;另一方面,他們卻又被現實加速催熟,不得不面對青年貧窮與父母的長照問題。

「反正我們再怎麼努力,也比不上比我早十年、二十年進入產業,佔據位置的人。」今年25歲的黃子維以一種理所當然的語氣說,即使看開也掙脫不了捆綁他的結構性困境。他自大學畢業前就不斷嘗試各種新事物,在職場前輩眼中是「沒定性」的年輕人,在他自己看來,卻是面對分配不正義時的務實選擇,「我無法跟前人競爭,也根本不想競爭。」在不同行業間跳躍,他只想找到自己能舒服一點的求生姿勢。

Z世代成長於台灣經濟趨緩、薪資凍漲的「新貧時代」。據勞動部統計,2024年15至29歲的全職工作青年經常性月薪中位數僅3.1萬元新台幣,其中大約有100萬人低於此薪資水準。求職網調查更顯示,近四成39歲以下青年勞工,每月財務狀況為赤字。低薪、高房價、不穩定的就業形態,讓「努力工作就能安享晚年」的父輩許諾,成為遙遠的神話。

國科會人文社會科學發展中心博士級研究人員林凱衡觀察,現代社會雖然仍會有一些新興產業出現,但就職位結構來說,目前已經趨於穩定,沒有多少可以突破的空間,年輕人會認為在未來升遷的道路上沒有太多機會。

他也指出,既有結構下的競爭愈趨激烈,想爭取高位的人,必須擁有一定的資本,而年輕人即使沒有競爭的意願,在很多情況下仍被迫競爭。他認為像「厭世」、「躺平」等年輕文化衍生出的用詞就是在此背景下開始流行。

從2023年的《台灣青年政策意向調查》的結果可以讀出,18至29歲的受訪者中,有七成的人認為「青年世代貧窮,如低薪過勞問題」是迫切議題;其次,有五成五的人的人認為「青年居住與交通問題」迫切;「婚生教養與長者照護問題」列在第三,約有五成二的人認為是迫切議題。這三大議題揭示了現代年輕人的困境,光是活在現下,就有經濟、居住、生養、長照等難關要克服,對於自己的未來,更是沒有餘力去仔細規劃。

因此,黃子維拒絕為了40年後的老年生活,犧牲此刻的真實人生。「如果我去考慮往後家人長照的需求和我的老年生活,我現在的選擇就會因此受限,」他坦言,「我可能必須少花點錢、去找更高薪的工作、不能常常跟朋友出去玩,但這些對我都很重要。我去年辦生日派對花了一萬塊,但我就是需要,我還在想今年25歲生日要怎麼辦。」

同樣25歲的謝秉穎也說,自己不像有些朋友認為一定要生養小孩,據他觀察,沒有家庭願景的人佔多數,比例大約是六比四。

林凱衡以世代生長環境解釋,過去的世代,也就是Z世代父母一輩,跟著台灣產業升級經歷了一段物質生活大幅提升的時期,從物質較為匱乏的小時候,到工作一段時間,開始有機會買房、買車、結婚、生子,似乎一切不出名為「人生」的軌道上。但Z世代自出生起,父母就盡其所能提供更好的物質生活,習慣了這樣的生活後,Z世代之後自然也不會希望妥協於所謂生活品質,他們對於工作、成家規劃在人生藍圖中不斷後延,但剛出社會的低薪不足以回應在居住、成家上的需求,導致人生開始脫離過去世代買房、生子的軌道,傾向去選擇自己可以掌握的消費。

在現下,努力工作、節儉生活、儲蓄並不能保證負擔得起購屋、婚育所需的花費,但Z世代還是可掌握與朋友去咖啡廳聚會、追星、上優質髮廊的消費,林凱衡如此描繪Z世代的消費觀:「我沒辦法買房,但我可以擁有一隻很好的手機。」

除了經濟結構轉型造成壓力,家庭結構的轉變更讓他們成為責無旁貸的「獨扛世代」。在少子女化的浪潮下,他們多為獨生子女或僅有一名手足,據內政部統計,1997年之後,台灣的總生育率在1990年代和2000年初持續低於2,平均每名婦女一生約可生育1.1至1.8名子女。這意味著,未來父母的長照重擔,將無可避免地、且更集中地落在他們肩上。他們親眼目睹,並將親身經歷這「可預見的重擔」,讓他們對「老」的想像,從安養,變成了恐懼。

我們看過長照如何摧毀一個家

「我不要變得像那樣。」謝秉穎語氣堅定地對我說道。

過去每個週末,他時常跟著母親往返外縣市,探望罹患帕金森氏症的外婆。八十多歲的外婆,身體機能退化得飛快,「彷彿每隔一段時間回去,她就又縮小了一點」,變得像孩子一樣需要時時關注,連自行活動的自信都已失去。即使是面對簡單的復健動作,「她也不覺得自己做得到,需要旁人不停地鼓勵。」

後來,外婆因健康因素住院,謝秉穎隔著玻璃,看到躺在病床上、身上插滿管子、身旁堆滿儀器的外婆,她眼神渙散,對外界刺激已不太有反應,直到曾孫被抱到她面前,眼睛才開始咕溜地轉,接著,凹陷且爬滿皺紋的面容上的瞬間湧上濕氣。

「老人需要很多陪伴。」看到這幕,對即將踏入職場的謝秉穎,他感覺到的是沉重,再來則是無力感。回想起這個場景,他說自己沒自信能在未來高壓的工作環境與耗神的長照之間,達成平衡。

不僅沒有自信給予被照顧者足夠的陪伴,他也「不想變成外婆那樣」,沒辦法控制自己的行動和思考。

這份恐懼,源於上一代血淋淋的教訓。

黃子維回憶外公過世前,家族為了照顧責任、花費與後續的遺產分配而四分五裂,他搖搖頭說:「簡直拖垮了我們家」。鄭采妮也看見,外公臥床後,家人間的爭吵讓家裡的氣氛凝重到令人窒息。

對這些家庭而言,「長照」不只是一個社會議題或政策名詞,而是充斥著淚水、爭執與消磨的集體記憶。他們看著一個老齡病人如何瓦解整個家庭的經濟與凝聚力,也看過那所謂的「愛」,如何在日復一日的照護壓力中,被消磨殆盡。這些烙印在成長經驗中的場景,形塑了他們對「老病」最寫實的認知,也是最現實的體認。

鄭采妮看見上一代因為長照工作分配不均的問題而互相指責,最後甚至導致家人間關係破裂、惡言相向,身為獨身女的她,一方面雖慶幸自己沒有手足、不致與家人撕破臉,另方面又擔心自己未來能否獨自扛起照顧的責任。她認為,即使現在有很多補助和服務可以申請,但對於需要長照的家庭還是「遠遠不夠的」。

而她的父母為了不成為女兒未來的重擔,已經開始培養運動習慣、固定補充保健品,管理好自己的健康狀態。他們一家人從現在就開始改變生活中的微小習慣,為「老」做打算。

但並非每個家庭面對這個越來越清晰的未來都有共同計劃,黃子維和謝秉穎從未與手足討論過相關問題,仍舊「走一步算一步,反正最後誰來照顧爸媽,不是我就是你」。

如果無法優雅,至少讓我自主

看見高齡現實生活的種種不堪,幾乎所有Z世代受訪者都對我提及,希望未來有「安樂死」選項可以選擇。他們強調生命自主,希望自己可以在老年時,對自己的生命擁有自主決定的權力。這不僅是因為對失能的恐懼,王兆慶認為,這也反映出年輕人「對制度的不信任」,從目前的長照制度來看,他們不相信自己年老時,社會的長照制度還能支持他們頤養天年。

衛福部統計,2023年台灣人平均餘命為80.23歲,然而平均健康餘命僅72.45歲。也就是說,每人一生中將有7.78年處於需要協助、臥病或失能的狀態,仰賴他人照顧,不健康餘命的日子較2022年又延長了0.37年。

根據2024年的研究,健保資料庫顯示有五千多名位被診斷為輕度至中度的阿茲海默症的患者,存活中位數為7.69年,但65到70歲的患者失智後平均餘命仍有十年。也就是說65歲到70歲的失智患者,仍有十年之長必須與疾病共處。且隨著壽命延長,此類無法完全治癒的疾病可能越來越惡化,加上其他慢性病逐漸浮現,照護問題變得更加難解。

在漫長的不健康餘命背後,伴隨著一件又一件的社會悲劇。2024年12月,台灣一名73歲退休建築師,因長期獨自照顧罹患罕病的妻子,疑似不堪長照壓力,將妻子推下14樓殺害後投案自首。這類「老老照護」引發的長照悲歌並非個案。24歲的Midori(化名)表示,看到這些社會事件之後,他開始研究長照保險等商品,雖然目前能動用的資金,但他仍想為自己和家人的未來保一份保險。

在這樣的背景下,不難理解為何Z世代會做出看似「激進」的選擇。

在探視完外婆返家的火車上,黃子維和母親為教養問題激烈爭吵。母親為他以經濟考量為由放棄學術生涯落淚;黃子維也哭了,他對母親說,「這不是誰的錯,人生本來就充滿痛苦。」

在昏黃燈光的車廂中,黃子維脫口說出那個他埋藏心中的「安樂死計畫」。但話一出口,他便感到懊悔,他知道,那是一名母親難以承受之痛,自己一手帶大的孩子,竟不愛這個世界,甚至要主動離開。但這個念頭,對黃子維而言,則像是一條清晰的底線。

「如果我55歲時(台灣)安樂死還沒合法化,我會自己發起公投、一個一個去蒐集連署,把我的權利要下來。」他對我說,如果還是沒辦法成功,他要用「壯烈」的死法死給大家看。

他的語氣篤定。這份決意的背後,是他不想再將生命自主權讓渡他人。他不想連這件事都無法自己決定。

2024年底瓊瑤離世時,留下的書信中寫道:「這是我的願望,『死亡』是每個人必經之路,也是最後一件『大事』。我不想聽天由命,不想慢慢枯萎凋零,我想為這最後的大事『作主』。」黃子維對媒體以「輕生」作為報導用字感到不滿,他相信瓊瑤清楚意識到生命意義,是在不受任何外力干擾下做出自主行動,而「輕生」一詞像是譴責作出決定的人不珍惜生命般。

「我喜歡『向死而生』的精神。」他說,人在直面死亡時,反而可以激發出對生命的活力與真實渴望、活出自我。黃子維將安樂死視為人生目標,平時熱切地關心公共事務,相信能透過社會改革,改善他者的困境——即使他口中的那個「未來」,實際上沒有自己。

「我不能接受自己需要麻煩他人照顧,才能活下去。」這句話,幾乎是所有受訪Z世代的共識。

在過去,死亡在台灣社會是個禁忌話題。但在這個資訊開放、更強調個人自主性的世代,死亡、特別是「如何死亡」,成了一個可被理性規劃與討論的人生選項。2018年,由婦產科醫師江盛領銜的「死亡權利立法」公投連署雖未成功,卻已在社會播下種子。臉書社團「安樂死推動聯盟」中,充斥著癌末病患與長照家屬對「善終權」的迫切呼喊。

林凱衡則看到,近年來台灣的教育越來越強調「適性」發展,傳統社會框架逐漸消解、孩子擁有各式各樣的選擇,Z世代可以透過反思自我,找出最適合的道路。從職場、家庭一路向前,會遇到無數需要自己做出決定的路口;Z世代可能也會認為,生命的終點也應該是有選擇的。

謝秉穎則看到,父母輩在世代變遷中所面臨的處境。他說,父母那一代人,上頭面對思想傳統頑固的長輩,下要面對想法新潮的子女,使他們卡在新舊觀念的轉變期。這個世代的人,可能從未深入思考自己工作的意義,只是依循著「找工作、賺錢、養家」的社會刻板印象。

他也觀察到,現在的年輕世代非常注重向內探索,甚至到了「瘋狂內觀」的程度,但這也可能是一種逃避社會責任的表現。

對Z世代而言,安樂死並非厭世的表現,而是在預見自己可能「活得沒有品質」時,保留的最後選擇權。它被畫在人生規劃的終點,一種對個人尊嚴的捍衛,在被恐懼和失序淹沒的未來中,至少可以相信自己最後仍保有主導權。

終老的權利,也分階級

然而,對某些人來說,想像老年,甚至規劃如何「好好終老」,本身就是一種奢侈。

「我去查過,那種老人的共生社區,好一點的好像年費要700萬左右。」Midori一邊讀研究所,一邊在華語中心兼課。受訪時她臉上略顯疲態,小聲抱怨著「現在身體常常一堆痠痛」。她的時間被學業與工作填滿,收入僅能打平自己的開銷,對於網路熱議的「孝親費」議題,她只覺得「那是有餘裕的人才會去想的事」。

生長在新移民家庭的她,底下來還有兩個弟妹,父母經營餐飲店拉拔他們長大,雖然父母希望可以資助她在攻讀研究所時的生活費,但Midori堅持自己打工、不靠家裡,將資源留給弟妹。對她而言,先是滿足當下的生活,然後提供家裡生活費,最後才輪得到思考自己未來邁入高齡的景況。

想像老年,Midori最恐懼的,是在無人知曉的角落「孤獨死」。這個在日本、南韓已成嚴重社會問題的現象,正悄然在台灣蔓延。

Midori害怕的並非死亡,而是「孤獨」。「情感上失去寄託,沒有家人朋友在身邊,或是沒有人因為自己不在而難過,」她說,這更令人感到害怕。

老去之後,Midori打算搬到鄉下,一個「環境悠閒,不像大城市一樣令人感到壓力」的地方。而「負擔得起」的顧慮,是假設自己老去後,直覺般進入想像中的門檻。

內政部統計,今年第一季全台「僅老人居住」的住宅已逾85萬,其中老人獨居宅數亦高達65.52%。對Midori而言,連安樂死都是有資本門檻的選項,她更擔心自己連選擇的機會都沒有,就先被貧窮與孤獨淹沒。

終老的想像,背後呈現了鮮明的階級差異。

像鄭采妮這樣的都市白領,頂著「國立大學廣告系出身」的頭銜,初入社會仍感嘆「窮到沒時間賺錢」,正職的薪資被長工時稀釋,在正職外也鮮少留有時間、體力兼差賺外快。為了應對不可知的未來,她積極開源,健身、吃葉黃素,只因為「連生病的餘裕也沒有」,病假即使有支付半薪,仍是一筆損失,何況隨之而來、或大或小的醫藥費支出,她連健康都得撙節。

這也解釋了為何在普遍低薪的環境下,年輕人正以前所未有的熱情湧入投資市場。台灣證交所統計,截至今年3月,30歲以下投資人約220萬戶,佔市場近17%。而在定期定額投資的族群中,30歲以下族群佔比36%。謝秉穎也認為,積極理財「怎麼樣都比放在銀行被通膨率吃掉好吧。」

在Z世代的眼中,理財不是為了致富,而是在一個收入不足以保障未來的社會裡,為自己打造一艘脆弱但還能勉強漂浮的小艇。

與其想像未來,不如過好現在

Z世代習慣「厭世」標籤、能想像到的老年生活只剩一具被生存壓力壓垮的彎折身段,卻又以務實、甚至充滿活力的方式活在當下。

鄭采妮鉅細靡遺地規劃財務,是為了在不可避免的責任到來時,能保有多一點餘裕。對她自己來說,當自己老去後,還能自在行動去到戶外、接觸新事物,不被困在一成不變的日常生活,已是理想樣態,「老去的心靈,需要更多的刺激來活絡自己。」她告訴我。

黃子維將推動安樂死合法化視為己志,為了可以自主決定屆時消失的姿態、親手送走自己。

老舊的價值觀已然鬆動,社經地位結構卻根深蒂固。他們仍在這個結構底下、一步步體認到超高齡社會的現實。看著自己的父母為了照顧上一代日益憔悴、甚或反目成仇,而自己,則在漫長的工時與不成比例的低薪間,試著省力的過活,也順道省下對未來的期待。

這樣的生活態度,被上一個世代描述為「厭世」,但事實上,Z世代從未逃避好好活下去的課題,而是緊抓著手中寥寥可以掌握的選擇與自由。

開頭的Kuro,最終被送到親戚家,不再是親戚一起回老家團圓時的固定成員。透過不斷有生命離開,「老」的經驗在Z世代生命中堆疊成型,有時,他們仍像Kuro一樣瑟縮在角落望著「老之將至」,但更有去扭動通往頂樓的門把,決定自己想怎麼過的勇氣。

評論區 0