「《申訴專員條例》賦權我們調查與政府部門/公營機構遵行政府頒布的《公開資料守則》有關的事情,包括市民提出有關其違反《守則》的投訴。我們希望透過發布一些與《守則》有關的投訴個案,一方面令公眾了解他們向政府部門/公營機構索取所管有資料的權利,另一方面讓各部門/機構以這些個案為鑑,避免不合理地拒絕公開資料。」

「我們希望假以時日,這些選錄的個案能積聚成為有關『公開資料』課題的參考資料寶庫。」

上述文字,是香港申訴專員公署在網站設立《公開資料守則》個案選錄之後,向公眾說明刊登個案的原因。目前,這段文字已經隨著公署本身稱呼的「參考資料寶庫」一同消失。

申訴專員公署成立於1989年,是直接向香港行政長官負責的獨立機構,專職處理及調查政府各部門、公營機構的行為失當及有關申訴。今年5月,申訴專員公署更新網站,刪去大量2023年及之前的調查報告和資料,《公開資料守則》個案選錄更是完全消失。

消息一傳出,香港輿論難得再起波瀾。然而,波瀾的盡頭沒有明確答案。公署同月回覆媒體,指下架內容是為了避免誤導市民,現任專員陳積志表示,「儲存資料過多會拖慢網站速度」,往後再無進一步解釋。本來發聲批評的立法會議員,在7月與專員的會議上,亦沒有再追問。

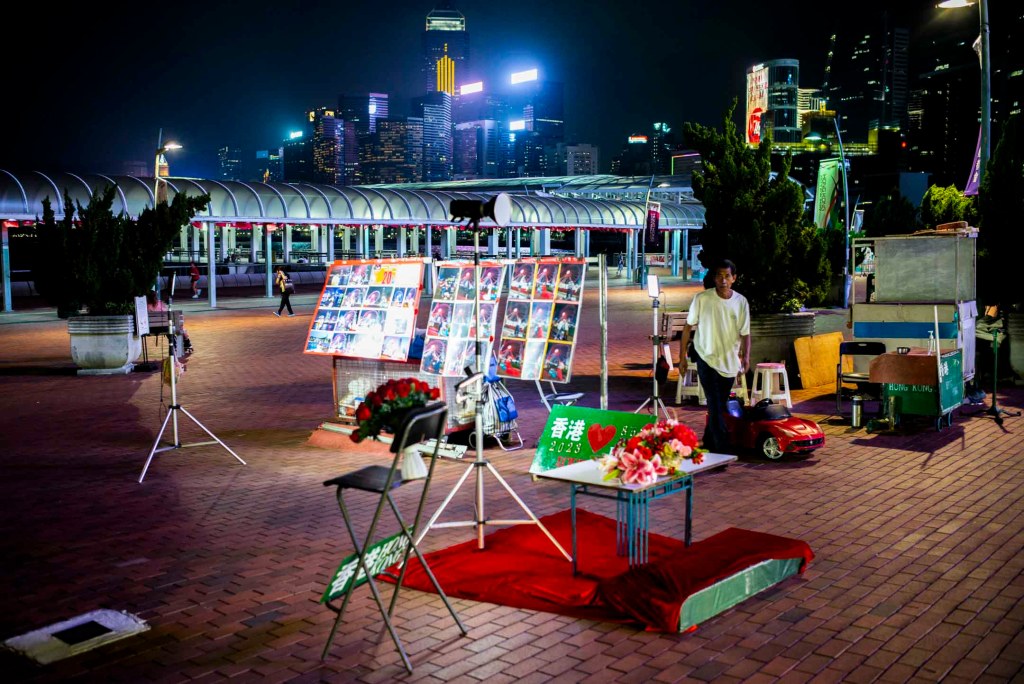

同年8月,公署更新其標誌,將本來的「呻」(廣東話中有訴苦之意)改為「申」;中文名稱「香港申訴專員公署」中的「香港」二字被刪去,英文則在 HONG KONG 之後加上 CHINA 一字。

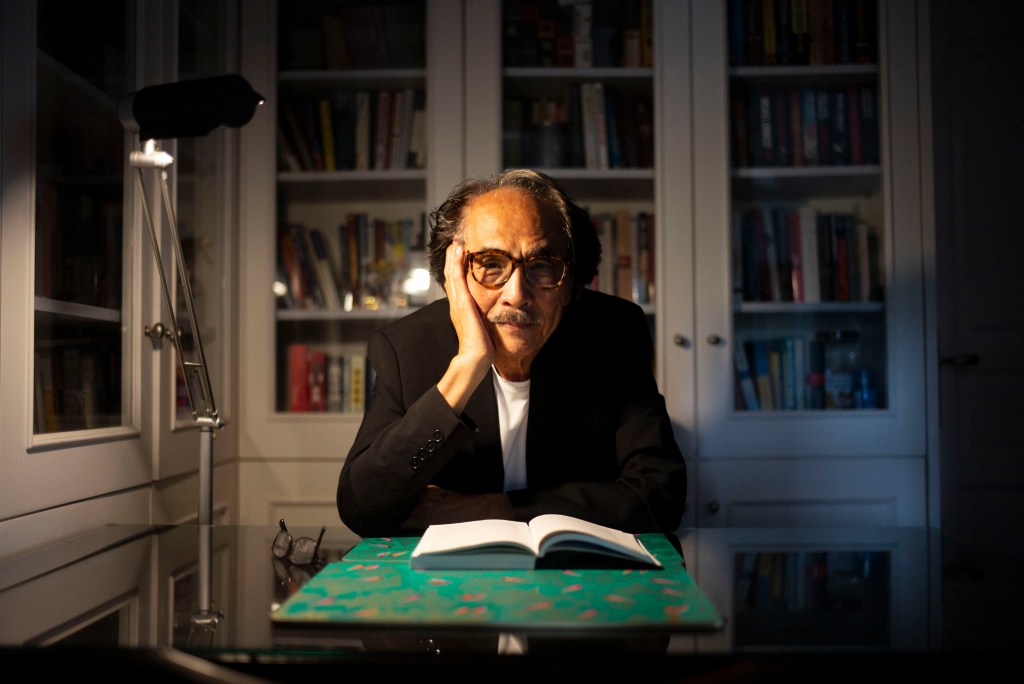

端傳媒整理了申訴專員公署下架的文件,以及由2010年以來香港政府下架網站的清單,並透過訪問前公署員工、一直研究政策的本土研究社成員陳劍青,以及前政府檔案處署理處長朱福強,嘗試勾勒這次下架的動機和影響,乃至香港整體的檔案管理及開放制度上,出現了什麼問題?

公署下架了什麼?

申訴專員公署(下稱申公署)究竟下架了什麼文件?綜合端傳媒以及民間組織如本土研究社、坪洲填海關注組等的整理,申公署下架了2013年至2023年共計十年的文件,至少合共58份《公開資料守則》個案,85份全面調查報告,94份主動調查報告,以及19份年報。

在下架消息傳出後,坊間曾有聲音質疑,動機是否與反修例運動以及執法部門有關。端傳媒將下架文件接照申公署本身的分類整理,包括政制事務及法律、民政事務、康樂體育及文化、治安、食物安全及環境衛生等共16個類別。

其中,下架的《公開資料守則》個案確以治安類最多,約佔25%,總共15份;尤其是反修例運動後期的2020年,單單一年就有6宗個案,例如《警務處拒絕披露曾參與某些行動的警務人員之姓名及編號》、《警務處拒絕提供採購和銷毀催淚彈/催淚煙的資料》、《警務處拒絕披露所使用的催淚彈/催淚煙及「人群管理特別用途車」所噴出的顏色液體的成份和牌子》等,大都牽涉運動期間公眾對警隊的疑問。另外,亦有一份針對保安局拒絕披露政府就《刑事事宜相互法律協助條例》和《逃犯條例》修訂建議所接到的書面意見的個案。

其中,申公署在數個個案中均指出,即使對警務處的投訴不成立,但部門另有缺失。以《警務處拒絕披露曾參與某些行動的警務人員之姓名及編號》為例,市民P女士根據《公開資料守則》,向警務處索取在反修例運動期間,有份參與數場驅散示威者行動的警務人員姓名與編號。警務處則以披露上述資料會洩露行動部署,影響警方維持公眾安全等理由,拒絕了P女士的要求。

申公署調查後指出,署方接納警務處的解釋;但處方有責任向資料申請人提出理據解釋有關決定,而非只引述《 守則》的相關段落。是以,署方敦促警務處從本案汲取經驗,以確保職員嚴格遵守《守則》的規定行事,並在拒絕提供資料時,應向對方具體說明相關理據。另外,在有關催淚煙的兩個個案中,同樣可見與上述類同的結論。

至於有關保安局的個案,申公署指,即使公眾諮詢的書面意見確為第三者資料,沒有同意下不能披露,「但政府進行公眾諮詢須盡量公開透明,特別是對於廣受公眾關注和具爭議的課題。」局方未有在《逃犯條例》的公眾諮詢聲明,所有接到的書面意見均可能會披露,「顯然有所不足,做法非常不理想。 」故認為投訴成立。

與《公開資料守則》個案相比,全面調查和主動調查報告中,屬於治安類別的報告僅有一份,並且都與警隊無關。前者以醫務衛生類最多,共18宗,主要集中於2022至23年疫情期間;大多圍繞市民對隔離封控措施的質疑和投訴。至於後者,則以食物安全及環境衛生最多,共19宗,日期相對分散,主要圍繞一般衛生如鼠患、食物、街道等較為「貼地」的問題。

年報方面,公署普遍會提供該年度的投訴數字,已完成的調查等數據,亦會提及未有在網站刊載的投訴結果,乃至相關部門的跟進情況等。在2019/20的年報中,申公署指出市民「提出前所未見的大量投訴」,總計19767宗,比上年度增加逾3倍,「個案數目最多的同類主題投訴涉及本地免費電視廣播機構獲免除播放香港電台(「港台」) 節目的要求、政府當局應對 2019 冠狀病毒疫情……以及現已撤回的《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》(通稱為「《逃犯條例草案》」)所觸發的社會風波。」

至於2020/21年度,投訴數字再次急升至29814宗,署方指投訴課題包括「政府如何處理2019冠狀病毒病疫情,以及在疫情中公共服務受影響」,但未有提及《逃犯條例》。

另外,兩份年報亦分別提到一些有關警務處和保安局,且沒有刊登於網站的投訴調查。例如,延誤及不當地處理投訴人根據《公開資料守則》索取警署運作指引的要求、沒有回應投訴人索取某宗案件的調查、筆跡鑑證報告等投訴、拖延及拒絕提供一宗涉及投訴人被拘捕的個案資料等。

決定下架的原因

一位不願具名的前申公署員工向端傳媒表示,綜觀這些已下架的文件,他未見有非常明顯的下架原因。他指出,某些涉及警方的個案,申公署確有批評,「要說敏感,這些一定是相對敏感……,」但從內部角度,至少在他仍然在職期間,「我真的完全看不到,真的感覺不到有什麼壓力。」

他指出,若這些個案真的敏感到需要下架,一開始就不會於網上公開。況且,「尤其是2019年(運動)的公開資料個案,都會有很多傳媒去問一些警方的數字……已經預期會見報,所以我們是不會避開,因為一定會見報。甚至一個正常的專員,根本在傳媒見報之前,會直接放上網,最安全。我是公開透明,會主動去跟別人說我會怎樣(處理)。」

他以蔡玉玲製作721元朗襲擊報導時,因以車牌查冊而被檢控以後,有新聞媒體投訴申請車輛登記細節證明書的程序為例,申公署有將相關個案及全面調查報告於網上公開,同樣指出投訴雖不成立,但運輸署仍需述明有關申請需知及資料。

「(撰寫報告)那一刻的用字已經有思量過,你怎會怕將它放上網。」他表示,由於他無權過問報告上下架與否,他不能代表專員說話,「但客觀的效果就是,反正這些都會見報,不如我先幫他公布。」

事實上,申訴專員在公署掌握著最終決定權;其個人態度及取態,很大程度上決定了申公署的方向。根據《申訴專員條例》,公署是只向香港特首負責的法定機構,體制上完全獨立於政府之外,所有員工,包括專員均非政府的僱員。是以,上至是否要調查部門或披露投訴,下至是否將報告於網站上下架,理論上專員都可自行決定。《申訴專員條例》第16A條亦列明,「在調查任何行動後,專員如認為將報告公布是符合公眾利益的,則可按其認為適當的方式,將調查報告公布。」

該前申公署員工向端傳媒表示,實際操作上,專員一般都會與首長級,以至調查人員相討如何行事。然而,「(網站下架)整件事不會很 serious (嚴謹),因為這件事不是條例說一定要跟某些程序的事,而是一些很行政內部的事。」他指,是否於網站刊登個案,和在年報要提及哪些個案相仿,是專員或上級可自行決定的行為,「(要哪些個案)就彈回去給前線,你弄一份短一點的報告,刪走所有投訴人資料,沒有問題就交給網站同事,或者是傳訊公關的同事處理。」

「其實都是用了這條條例(16A)給他(專員)的權利。他決定哪些東西是否符合公眾利益,是否過時又誤導公眾,他可以將哪些東西收起。他絕對有這個權利去做。」該前申公署員工道。

回顧歷年申訴專員的言論,或可見端倪。自2014年,時任專員黎年主動調查香港的公開資料及檔案管理制度,建議「政府考慮立法訂明市民有索取資料的權利,涵蓋範圍包括各局/部門及所有公營機構所管有的資料,並設立具執法權力的獨立機構監察公開資料的工作」以後,申公署的立場一直支持就公開資料立法。

黎年當時稱人會說謊,「我們要靠歷史文件給我們答案。」

2019年,時任專員劉燕卿離任在即,在最後一份年報的申訴專員緒言中重提立法,「本人欣悉,法律改革委員會在二零一八年十二月終於就此課題發表諮詢文件。本人殷切期望立法工作能夠早日完成,以全面保障市民索取資料的權利。」

到趙慧賢上任,她在上任一個月後的傳媒茶敍時亦曾表示,希望加快《公開資料法》及《檔案法》的立法程序。接受端傳媒訪問的前申公署員工亦指出,趙慧賢任內曾經設立目標,要將更多的投訴個案放上網站,並宣布會主動調查有關政府網站及社交媒體帳戶檔案管理制度。「我覺得整個方向是越來越透明的。」

對比數據,申公署刊載於網站的《公開資料守則》個案及全面調查報告均於2019及2020年創新高,但及後有所回落,且於2023年11月之後,再無更新《公開資料守則》個案,直至全數下架。

就未更新一事,現任專員陳積志曾於2025年4月一場記者會回應指,公署每年4000多宗個案、8000多個查詢,「我們沒有理由全部放上網,大家都不想太多資料氾濫。」另外,不論是年報或言論,陳積志暫未提及過有關《公開資料法》及《檔案法》的立法問題。

對比年報的行文用詞,陳積志在最新兩份年報的申訴專員緒言的文末,使用了呼應特首及中國國家主席的用詞。

2023/24年報中,陳積志寫道:「我將帶領公署全體人員謹守崗位,以無比幹勁和熱誠服務市民,把好關,定目標,求結果,為特區的美好將來繼續奮鬥。」與李家超上任時提出的「以結果為目標」似相呼應。另外,2024/25的最新年報中,陳積志同樣於緒言文末,使用習近平於十九大使用、日後不斷出現於中國和香港官方論述的用字:「我會繼續推動上述策略性方向,全力以赴,使市民的幸福感和獲得感不斷提升。」

新管治模式

申公署下架報告並非孤例,亦非近年才發生。「我們之前兩年都有留意,不同部門開始更新他們的網站。一旦更新了,其實一些舊的文件或者報告,就有一定程度流失。」本土研究社成員陳劍青向端傳媒表示,兩年前規劃署網站上的舊規劃研究報告有逐漸流失的現象,他們最近整理了共85個已消失、曾出現在「已完成的研究」頁面的研究項目。

另一方面,端傳媒在香港政府新聞公報的網站,以「專題網站」及「網站」為關鍵詞,搜尋由2010年至2025年的新聞公報,最後統整出至少43個由政府部門設立,目前已經下架的網站。下架時間分布於2008年到2025年,最多為2023年,主要是有關疫情的網站,如2019冠狀病毒病電子檢測記錄系統、普及社區檢測計劃、安心出行等。

下架網站中,經濟類別最多,共10個,由2008年的「打造香港品牌 建構願景2020」的公眾諮詢網站,2016年的退休保障公眾諮詢,乃至較新的2022年保就業計劃、近年的「開心香港」及「香港夜繽紛」活動網站,均告下架。第二多的類別為規劃類,其中包括不少重大計劃,例如2014年的「城市地下空間發展:策略性地區先導研究」,2017年的《可持續大嶼藍圖》,2020年的《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》,2024年的修訂《保護海港條例》公眾參與網站等。

值得留意的是,一些網站僅設立兩年,甚至是不足一年即告下架。例如2023年4月公布的「開心香港」活動,2024年2月已告消失。2022年的保就業計畫網站,則於2024年4月下架。

陳劍青認為,一個較為合理的下架理由,可能是要將一些較有爭議,資料又可以用來質疑政府的網站刪走,例如保就業計劃。「政府現在經濟的論述經常都會說,怎樣去講香港的經濟是好,就是很多新的公司註冊……但其實會否是舊公司不斷倒閉,只是洗牌;那這些資料和數據會很相關。保就業其實都有些爭議,究竟(公帑)是不是 well spend,會否是加劇了財政負擔的主因等。」

不過,綜觀所有下架網站,似乎難以歸納出一個共通的下架標準。以規劃類別為例,一些不算太有爭議的計劃,例如「鄉郊保育研討會2023」、「城市地下空間發展」等都分別於2023年至2025年下架。在民間頗有關注度,且釀成一系列反新界東北社運的「新界東北新發展 」,雖然規劃及工程研究早已於2013年底大致完成,其專題網站卻依然存在。

若假設各網站只會保留數年就會下架,又與不足一年即下架的「修訂《保護海港條例》」,或者今年才下架的「城市地下空間發展」等矛盾。另外,數個紀念香港特區成立周年的網站,以及國慶75週年的專題網站,同樣在設立後不足一年下架。

陳劍青表示,要從申公署、網站及規劃處項目的清單中推論真正的動機,實在過於困難。「你只可以有一些有跡可尋的東西,但是不知道真正原因是怎麼樣。」

陳積志曾就下架一事解釋,網頁太多資料會使網站速度變慢。陳劍青指,或者這位專員並不熟悉網絡時代的開放資訊問題。「在現在這個時代,自己將它下架或者抽起,其實我覺得從公開資訊的角度,沒有實際上的意義。甚至可能他以為下架了,就代表大家看不到……他連電腦慢了都可以說得出,其實我覺得都反映出,他本身對公開資訊的認知和理解。我覺得這個才是最令人擔心的。」

申公署則於5月19日回應稱,近年給予政府部門及公營機構的建議,一般在兩年多內已落實。是以,2023年4月之前發布的調查報告已「不合時宜,甚或對公眾有所誤導」。不過,有不少公署的建議,如2014年建議就《檔案法》立法,迄今未有落實。

第二,所謂不合時宜,前檔案處署理處長朱福強接受端傳媒訪問時表示,以他的專業,「我覺得(2023年4月之前發布的調查報告)仍然是在檔案的定義 scope(範圍)之下。」他指出,作為檔案處處長,決定是否保留文件檔時,除了本身的實用價值之外,亦必須考慮 Secondary Value (次級價值),即對其他使用者如學者等,有否額外或衍生的證據或資訊價值。

他說,「如果政府檔案處處長認為這些檔案,會給將來的研究(有用),或者了解香港在就業方面的發展等等,就要保留到我所說的 Trusted Digital Repository(可信賴數位儲存庫)。」

第三,如想避免誤導公眾,接受端訪問的申公署前員工及陳劍青均指出,除了下架,有太多其他操作方法。例如,以加拿大安大略省的申訴專員公署網站為例,在舊有的文件旁邊提供最更新的資料即可。

從另一個角度,作為一個專職監督政府部門,以確保資料盡量公開透明為首務的機構,用3年為界下架文件,陳劍青認為,「可能是有一種新的管治方式想要樹立出來。」

過往不論大小議題,申公署都有作出主動或全面調查。陳劍青指,這些多年累積的調查,不論是調查的行為本身,抑或以調查結果為日後事件作質詢,都會對部門造成壓力。他舉例,以往本土研究社向各部門申請檔案,部門若拒絕公開,可能會令申公署介入,在部門立場上頗為麻煩;部門都會希望說服他們取消申請:「他們打電話給你,想你取消的時候,就會幫你處理某些問題,所以其實是構成了一個制衡點,令公眾可以掌握多一些政府的實質的不同政策資訊。」

申公署前員工亦表示,申公署的存在牽涉各政府部門的透明度。「究竟部門是否公布資料,那條線由公署去決定。政府部門的透明度去到哪裡,其實就是公署有一個角色去做一個裁決。」在《公開資料法》及《檔案法》仍未立法的現況下,申公署主動下架資料,變相主動退出制衡,「已經做了示範,將公署以往的角色和支持《檔案法》立法的立場 fade out (淡出),公署以後就沒有了色彩。」

「整個政府系統裡面,其實沒有了一個把關者,或者缺失了一個有效力的把關者……我覺得這個才是最大的影響。」陳劍青道。公眾和媒體要花時間親往申公署查閱實體報告,變相形成障礙;其他部門亦可能仿效申公署,甚或本身已將公開資料逐步下架,「我覺得它就是說,現在的遊戲規則已經轉變了,它要凸顯這件事。一些資料開放,其實就不會再那麼 taken for granted (理所當然),而是要看政府開放多少。」

「黑箱」的可能性

接受端傳媒訪問的申公署前員工表示,相對私隱專員公署,可以針對政府部門違反《個人資料(私隱)條例》的行為進行調查,並採取相應的執法行動,包括刑事檢控;申公署的權限只限調查及建議。至於能否發揮作用,則取決於部門是否尊重公署的建議,並付諸實行。「用字就是建議,我們沒有權力去要求政府一定要跟我們。」

甚至,連沒有實際法律約束力、沒有懲罰機制,僅為一項行政指引的《公開資料守則》,在申公署最新的制度中似有消失的端倪。申公署除了下架文件之外,網站原有的「公開資料」欄目亦更新為「查閱公署資料」,原本表明資料索取會按《公開資料守則》處理、共3頁的《公開資料的政策》文件,被僅1頁《查閱公署資料程序》取代,並稱會根據《申訴專員條例》處理申請,《公開資料守則》字眼及原有的覆檢機制亦告消失。

「以往都是一個自我約束的情況……回到剛才所說的權力,專員可以決定公布什麼。現在他不需要再考慮《公開資料守則》的精神,那以後要跟進部門(公開資料),『這些資料不在我公開的範圍』,一句就玩完了。」該名前員工說,「以後你怎麼查?我真的不知道怎麼查。」

不只申公署,負責監督各部門檔案的政府檔案處,同樣沒有足夠的權限,甚至更無力。「即是公營的部門,我們都是管不了的。」朱福強說道,「要靠部門『聽話』。」

由於香港沒有全面的《檔案法》,檔案處主要以《檔案管理守則》為基礎監督各部門。這份守則沒有法律效力,亦沒有強制性的行政後果。2009年,行政署長對《守則》進行修訂,將要求部門在銷毀檔案前必須獲得檔案處處長同意的條文變為強制性。

不過,朱福強表示,若部門偏是不跟從指引,「沒有 legal consequence (法律後果),沒有 administrative consequence (行政後果)。比如說政府檔案處看到他真的銷毀檔案了,但沒有告訴我們,我們報告之後會不會罰他,這些真的不知道。罰多少,罰多重,什麼都不知道。」

作為前檔案處署理處長,朱福強對檔案處無力監督深有所感。他指出,申公署下架文件,並非銷毀,檔案處本身已沒有權限干涉。他比喻:「我現在書架滿了,想將書搬出來放在盒子裡,(檔案處)管不了。老實說,就算他銷毀了,你怎麼知道?檔案處怎麼知道?」相對申公署有一定的調查權力,有權進入部門視察和查閱相關文件;檔案處只能以行政指引來履行其監督職能。

前有線新聞港聞助理總採訪主任林妙茵在其社交網站指出,根據檔案處數據,2024年,政府各部門銷毁的檔案合共62903.24米,疊高約等同149幢國際金融中心二期。銷毁最多檔案的部門為稅務局,第二是警務處。

2014年,申公署在有關香港公開資料及檔案管理制度的主動調查報告中,曾點出上述問題。「檔案處在公共檔案管理方面的工作,並無法律依據,只能靠各決策局及部門遵從該處不時發出的行政工作守則及指示……檔案處主要是透過各局/部門的自我評估調查和該處的檔案管理研究,監察各局/部門有否遵從規定。不過,該些自我評估調查未必能真正反映各局/部門的實際執行情況。」是以,申公署在報告中建議,應訂立具有法律約束力的規則。

香港法律改革委員會曾於2013年就《檔案法》立法展開研究,2018年12月發表了諮詢文件,以進行公眾諮詢。但至今6年,並無結果,亦無消息。

被問及香港的檔案是否可能處於黑箱狀態,銷毀文件的數字可能不準確,朱福強表示,「我只能說,不是一定,但是有這個可能性。」他坦言,不需要有專業背景,普通市民也可觀察到環境的轉變,「是一種退步,倒退。」

端傳媒就上述疑問去信申訴專員公署查詢,公署僅回覆網站更新的安排及查閲公署資料的程序,已於5月19日發布新聞稿,囑記者參閲,「就相關事宜並沒有其他補充。 」

Good Governance

2009年,前運輸及房屋局長、教大社會科學與政策研究學系顧問(公共行政學)張炳良在題為《評價香港申訴專員制度:邁向良好管治及促進公民身分》的論文中寫道,問責、公開、透明,被視為良好管治(Good Goverance)的重要價值;而申訴專員公署的職責範圍,正正為上述價值作出貢獻。

2025年7月,申訴專員公署發表最新年報,並無交代將大量報告下架的原因,更刪去了一直以來的「公開資料守則」章節。

7月8日,在申訴專員和立法會議員的會議中,無人問及上述相關的問題。5月,有香港傳媒報導,多位立法會議員指收到「溫馨提示」,提醒他們別再評論或跟進事件。

報告驟然下架,卻又沒有公開原因;後續不論是政府抑或代議士,亦似沒有跟進意願。是以,在是次採訪過程中,記者和受訪者的討論,經常難以推進。陳劍青指,這種情況可能會在日後的公共討論中出現。「例如安心出行、健康碼,(因網站下架)大家只憑記憶、印象去講,我記得當時是怎樣怎樣。但具體的政策,怎樣逐步安排,其實你就需要看一些相關的網站或文件,不可以完全相信自己的記憶。」

近年的港府政策如取代即棄餐具,或者修訂海港條例都是頗具爭議的政策,其資訊網站均於設立後不足一年後下架,「會令到一些有質素的討論減少……是不同的層面,去進行不同方面的公眾討論都很困難。」

在學術或政策研究層面,陳劍青認為,資料下架反而更容易誤導公眾。「我覺得最諷刺的就是,以前08、09年,政府做過一些香港2030的願景規劃,現在就變成2030+,但是那份2030(在規劃署網站)沒有了。它是抽離了,了解不了整個政策的脈絡,怎麼去和你本身現在做的施政產生一個連結……反過來是誤導了公眾。」

至於朱福強,他早於1999年就曾提出,政府要考慮如何處理電子檔案。2007年退休後,他與前法官王式英等人成立檔案行動組,一直致力推動《檔案法》及《資訊自由法》立法。如今,他念茲在茲的法例,六年來諮詢報告仍欠奉;而可信賴數位儲存庫未成立前,政府部門的電子檔案就無預警地自行下架。

另外,由上任申訴專員趙慧賢對政府網站及社交媒體帳戶檔案管理的主動調查,亦沒有出現在公署最新年報的「正在進行的主動調查行動」欄目,以及已公開的主動調查報告之中。

「好像有條刺。」他說,他們這批一直推動立法的人,其實有點不忿氣。「這件事真是好事,真的放錢在政府的口袋……我是保護這些施政證據,是彰顯政府的負責任和問責精神。」

以往,檔案行動組直斥建議中的法案有刑責無罰則,不談檔案局的獨立監督權,亦不講如何公開歷史檔案。然而,時移世易。「想香港在今時今日立一條 FOI (《資訊自由法》),好像有一點太奢望……」現在,他說先立《檔案法》就好,「先立《檔案法》,不一定要開明……哪些太開明,在社會環境下不行,不要做好了。」

「先走這一步,真的先走這一步,將來就有法律上的根據。」他說,「我作為一個前政府的官員,政府的公務員,提一個很善意的意見,真的很善意。」

評論區 0