今年是日本導演小津安二郎(1903.12.12-1963.12.12)誕生120週年,又是他逝世60週年,全球各地都有不同回顧及策展,紀念這位出生和逝世日期都剛好為12月12日的大師。在文化和電影界帶起的氛圍,真儼如小津安二郎之年,像是說如果不懂小津,便不配談日本和電影。

在日本,剛過去的東京電影節放映了小津多部4k修復作品,又有年輕導演翻拍他的作品成為新系列,強調薪火相傳之意,可見日本對這位大師中的大師之重視。而其實小津在整個國際影壇的地位也自非比尋常,幾十年來不同評鑑準則下,均被全球公認為最偉大的導演之一。其代表作《東京物語》(1953)經常入選有史以來世界最經典十大電影。2012年權威電影雜誌《Sight & Sound》面向全球電影導演進行的投票調查中,《東京物語》更位列世界電影名作第一位。

雖然世界距離小津活躍的年代,已經過了彷彿無數輪迴,但時至今日,無論他鏡頭下對日本傳統文化及美學的展現,還是平凡故事中帶出的普世共鳴,均在不同時代、不同文化的電影人作品中持續呈現迴響。其中著名的,要數德國導演Wim Wenders,台灣侯孝賢,以及日本的小津後繼者是枝裕和。

Wim Wenders固然於1985年專門到日本拍攝《尋找小津》,向其致敬;時隔四十載,其最新作品,在東京攝製的《Perfect Days》,今年在康城(坎城,戛納))獲最佳男演員獎的這部,也帶著全然的小津氣味。至於是枝裕和,作為今日日本電影界代表人物,更住進小津當年長期居住的茅崎館同一房間,進行創作。

在日本,小津的起居和創作是以鎌倉及相模灣作為基地,他身後那隻刻上「無」字的墓碑,也安躺於此。小津離開這世界六十載,筆者走訪神奈川這一隅,親歷他走過的洞穴,拍過的場景,混過的花街,住過的旅館,以至發掘他愛過的人,試為重組這大師的拼圖添上時空交錯的一筆。

等車人站在月台邊,可以想像,接下去就是一個白衣飄在晾衣繩上的空鏡頭。

湘南style

東京去鎌倉其實不遠,一小時多一點便抵達。每逢假日,遊客拖男帶女,從這著名的舊車站轉搭江之島沿海小火車。遊客們視乎年齡,目的地有異:年青打卡一族,鎌倉高校前車站有落,等待人少而火車剛好駛過交通口的一刻,來拍下那同樣著名的《SLAM DUNK》畫面;年長一些的,就一身old school打扮,到海濱拉拉風,這裡簡直是vintage 風的海角天堂。

像我這樣的旅人比較少,在繁忙的鎌倉站之前一個站,北鎌倉站,就下車。那小津常到的月台如今當然有了翻新,但慶幸仍保留老電影中簡單露天不設防。等車人站月台邊,可以想像,接下去就是一個白衣飄在晾衣繩上的空鏡頭。

像和12有緣,今年12月12日,是導演出生120週年,世界各地全年鋪天蓋地有他的電影回顧和紀念展。自圓覺寺(円覺寺)內往靈墓的指引,變得清晰易走,不需再停下暫借問。來往東京與鎌倉之間,甚或只是去往相模灣時路過,時間不趕的話,都可以上來走走,像探望一個老朋友。這說的,自然就是小津安二郎之墓。

今次不同的是,資深影友有備而來,誠心掃墓之餘,誓要一探傳聞已久的小津故居,以至導演和各位過往甚密的演員、編劇,甚至是酒吧藝伎,之間的流言蜚語事發地——那些可能是風流韻事,也可能只是捕風捉影,遍及經年海風吹拂的整個神奈川相模灣,亦即今天日系lifestyle雜誌中流行說的「湘南」。

沒想過,小津竟就是那湘南style(湘南スタイル)的元祖啊。小津在大船的松竹影廠拍攝,住在北鎌倉,拍攝場景遍佈神奈川。有時進城於東京宣傳,閒時到小田原花街找吃玩樂,整個相模灣都滿了他的足跡。在沒後六十年,探究他留下的印記,竟就成了另一程湘南citywalk。

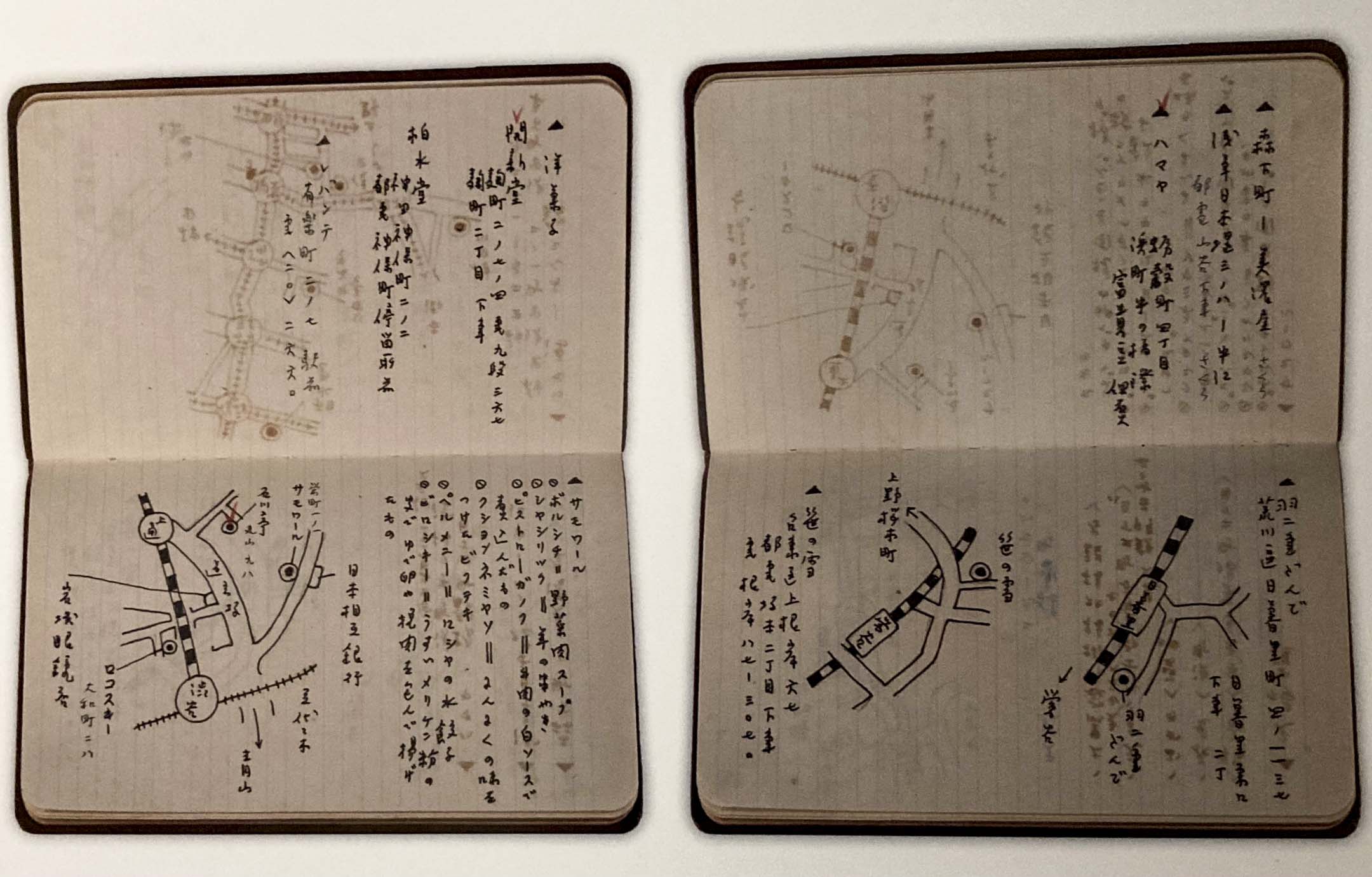

當中有兩個重點肯定為旅遊探偵家所熱愛。第一項人盡皆知,是小津的玩樂吃喝地圖。大家都知道,小津安二郎就是那個時代的吃貨食家,寫滿一本又一本美食筆記。我看過真本,如Moleskine最小size的黑外套微黃紙,上面密密麻麻記載了餐館菜系與評價。

有幾本細緻得連同手繪地圖、街角方向,也似可倒背如流,以日本吃喝雜誌那種用車站作定位的典型參照方式,附上箭頭,記下從車站走去餐館的方向。地點上更吃遍涉谷、上野、淺草,完全可以出版大東京兼相模灣之美食攻略。

沒想過,小津竟就是那湘南style(湘南スタイル)的元祖啊。

另一項不是不想知,是小津的情情愛愛。但坊間傳聞版本各異,各大師名旦又離開了那麼多年,真情假意或埋藏心底也好,都共赴流水,何必追究。基於不好搜刮私穩,特別是在citywalk這回事上,筆者鼓勵的是在城中熟悉街角的隨性浪遊,而非具目的性的按圖索驥,依足行程(嚴格照行程計畫旅行);每每在城中迷路,才有新發現的樂趣,那麼本來也就想把那種帶有朝聖目的性的行程撇開一下。

太八卦了吧。我問同行者。得到回復是:只把那地點作為終點,在過程路上或者有別的好玩呢?其實找不找到,也無所謂,就是給出遊帶些想像。

由是,原本並非完全的尋訪小津之旅,步步走下去,卻有了上帝之手抑或電影之神的導引。結果是,找到一些,又忘記別的。始於小津的路,沿路又像被是枝裕和誤入,最後,以同是相模灣之子的藝術大家杉本博司作結,由是,跨過整個相模灣海岸。

墓

唯一的準備也不差,就是帶上兩公升大吟釀,知道小津好酒饞吃。

時至今日,小津之墓已極易尋找,再非當年好似寺中隱秘。起碼Google Map上就清楚標識了,這墓就在北鎌倉站円覺寺中的靈園小丘。據說往日靈墓難尋,找過的影友都說走著走著,斜坡分叉就迷路。甚至要報上想要找的墓主名字,才得指引,幸好報出的名字如此人盡皆知。其實就算不報上姓,那碑上獨一無二的「無」字,也能作為尋找的標記。

現在好了,只需上梯級後,穿過參道,走在往正殿順路之前,先右拐小路看有小丘,就有墓園指引。按圖索驥,考你是否一眼看出墓碑平面圖上要找的姓。裡面自然寫著有小津、木下、小林、田中,單看姓氏也像個小森林。這裡躺著安二郎、惠介、正樹、絹代(按日本導演小津安二郎、木下惠介、小林正樹、田中絹代)。Wim Wenders形容過的,那些曾經來過凡間的天使。

唯一的準備也不差,就是帶上兩公升大吟釀,知道小津好酒饞吃。墓園四野無人,然後呢?就重新提到原節子。

小津安二郎與原節子的關係,影迷都知但不為外人道。他拍下她花樣年華,留給世上最美的記憶,她那騎著單車風和日麗在岸堤上飄過的鏡頭,很難說拍的人對鏡中人無愛。六十年前,她為了他像守寡一樣,完全消失於銀幕與人前,像她那被林蔭擋蔽與世隔絕的舊居一樣。許多人奇怪二人為何沒走在一起,這當中固然有更多其他可能。

可能像是《晚春》的製片山本武的證言:「原節子和小津先生的會面令人印象深刻。一看到原節子,小津先生的臉頰就紅了。小津先生事後說道,『節子很漂亮』。」確實如此。那年是1949年,二人首次見面正打算開拍《晚春》。原節子是戰後日本一切母性溫暖加貞女的象徵。這班電影人應該每個人都迷上她,心中暗忖,「世界上是否真有如此美麗的女人。」

而據這位當事人解釋,那一年,小津46歲,原節子29歲。其時小津對原節子的感情很可能已經到了「暮春」階段,而如果要描述小津的心態的話,他認為可能得這樣形容:「不觸碰他所崇拜的繆斯,而是將她供奉在神龕裡,拍著手欣賞她。」

而可能,小津更醉心於和自己的電影兄弟手足,到旅館關門創作。

再有可能是,有另一個叫森榮的女子。

山洞

或許總有一兩次,他是醉倒於漆黑的隧道中。

不過,去八掛這些再不能被證實的,都沒有比訪尋故居時出現的一個理由更吸引人:雜誌老照片上印著的,要去小津從前的「家」,首先要穿過一條山洞隧道。

一間已跟屋主沒關係的民宅一點也不吸引,但體驗一下小津每天是如何走出這個山洞,像去到另一世界。那條湘南日光充足的北鎌倉小徑,中間竟有這段黑暗。而原節子與小津家相距不遠,不消十五分鐘路程,她又是以何種心情去走那條路?她當年看到的一花,一樹,以至通往小津家的山洞,今天還在嗎?

想想這番影像吧。小津晨早出去片廠,晚上喝完酒之後回家,都得走過這條隧道。或許總有一兩次,他是醉倒於漆黑的隧道中。

這大抵就是切身處地去旅行、見識,和單看書本傳聞的最大區別。你腳下就是當年人依樣走過的路,可能就是某一個彎角,令人決定,又或改變了主意。

想不到這山洞背後的小津舊宅也有故事,把一直處在原節子強光以外、近乎看不到的森榮小姐,和小津家族拉上關係。那是1952年,小津安二郎剛從新加坡返回日本。他終結了前後在母親的野田家、旅店茅崎館、工作室及各地方的漂泊生涯,集中搬到在北鎌倉這洞穴後方的自置房子,自此與母親一起生活。

有查證指出幫他處理交易合約的,正是森榮小姐。她本是小田原清風樓的一名藝伎,藝名叫公代,在小津入伍前已彼此相識。 當年她去到三島車站送行,並把自己珍貴的護身符交給了小津,小津戰後回來,歸還了護身符,並說:「多虧了你,我才安全回來。」

再想像一下,穿過那隧道的光景。內裡不寬,真不夠三個人並排走過。今天看來,隧道入口,依山之下,並不在大路旁,像有了人工的掩護,因首先要見到畫家小倉遊龜舊邸的竹門,以為已是景點的盡頭,要再足夠好奇或不死心,才肯走多二十米,終於,在右邊,發現了很可能被錯過的山洞入口。

這種穿越山洞即成兩個地界的意像,後來在鈴木清順的《流浪者之歌》(1980)之中被發揮出來。

如果問人(若以為這是個附近坊眾鄰居都知曉的景點的話),將是大錯特錯。明明牽著狗的本地人,都會回答不知情。彷如是日本人一早彼此共識,要保護這位名人故里,不致被遊人打擾。

日本網站上說,這山洞是「立入禁止」(禁止進入),只是此前並不知情,那麼此行就算是誤闖吧。不過看來,又並沒有明文謂這是私人山頭?

總之走進去,山洞長約二十米,穿過另一端,不至於是桃源,卻真有另一地界。要往故居進發,出了山洞就得往左邊山路登小丘——如果沒人把你攔下來。這種穿越山洞即成兩個地界的意像,後來在鈴木清順的《流浪者之歌》(1980)之中被發揮出來,其中一幕在山洞中的爭執,以至站在小倉遊龜舊邸竹門的對話,明顯,就是在這山洞及周邊拍攝的。

小津去後,原節子和小津之間唯一的紐帶物証,是原節子以原名會田正江為名,建在小津生前最心愛的蓼科別墅內的一座紀念碑。至於原節子故居,則被綠植重重掩蓋著,和最普通的民宅無疑,就如小津死後,她的自我封閉。

原節子的心境應該誰都看到。縱使她於小津作品中擅長的,是笑在臉上,哭在心裡。

在她內心,應該是有過他的。在她最好的時光。而她也深知不能走多一步,就只有沿地守候伴隨。

至於小津的態度,看來曖昧得多。

或者對於原節子,那種神聖一樣的存在,那種高貴冰冷,連想一下別的有關愛慾的事都會令人覺得自己卑鄙。

或者他對兩位自己有感覺的女子,都還未去到像年少時期對同學的那種激情。

又或者那種男同儕之間的親密,是對電影那不息熱情的投射。

房間

最和電影相關的,是旅館的空間設定及視覺觀感,可以說,要了解小津電影中家庭空間的構圖及角度處理,茅崎館是個不能繞過的靈感誕生地。

最能滙聚小津這種電影創作激情的地方,應該是茅崎館旅館才對。當然之前在Wim Wenders的《尋找小津》也見過此旅館。這裡有一家影迷們要專門訂的房間,是在二樓的「二番」二號房。燈罩也像小津標籤式的帽子。

好長一段日子,這裡簡直是小津的臥室、工作室、發佈廳與客廳,電影的意念在這裡萌發,常常和編劇長待一兩個月,午間和野田高梧一同在只幾分鐘路程外的海灘漫步,發展故事。有時又得和電影公司人員在旅館客室開會,或者接受媒體採訪。

晚上擺宴,接待各方好友。當中包括女明星如田中絹代、高峰秀子。而且直接在這二號房中開鍋,被店主戲稱為料理長小津的他,做出拿手的咖喱壽喜燒,就是在燉好的壽喜燒中撒上咖哩粉,常常盡歡至深夜。今天入住,還能在樑上天花隱約看到當年的焦燻。

從鎌倉坐沿海火車,半小時內可到茅崎。茅崎館若以現時的現代旅館準則,已顯落後,但慶幸地板或走道還尚整潔。建於明治32年(1899),由森家族經營,典型大戶民宿式旅館,特別是走道連廊企理(乾淨整潔),望過去是綫條畢直分明,旁是大窗或移門,展延開去是中間的大庭院。當年,小津和編劇在這裡日以繼夜寫寫寫,創作出來的劇本,就成了日後大家熟悉的《長屋紳士錄》(1947)、《晚春》(1949)、《宗方姐妹》(1950)、《麥秋》(1951)、《東京物語》(1953)到《茶泡飯之味》(1952)等等。

但以地理實景考察,最和電影相關的是旅館的空間設定及視覺觀感,如何極大程度影響及出現在他作品之中。可以說,要了解小津電影中家庭空間的構圖及角度處理,茅崎館是個不能繞過的靈感誕生地。

據森家族後人提起,上一代目森勝行接觸小津最多,常常看到導演就在廊道彎身比劃。有一次,森先生發現導演今次是站在旅館二樓的樓梯口,沉默地站了良久。後來才明白,這是在思考《風中的母雞》中如何拍攝扮演人妻的田中絹代從樓梯滾落去的場景。店內可能仍可取得當年的明信片,是由森勝行為小津拍攝的一張照片印製而成,拍於小津於旅館創作《早春》期間。

導演在旅館二樓的樓梯口,沉默站了良久。原來是在思考中如何拍攝扮演人妻的田中絹代從樓梯滾落去的場景。

據現在代目森勝行的妻子森治子女士說,是枝裕和的《步履不停》也創作於此,他不少作品也同樣愛在相模灣這一帶拍攝。電影靈氣是否真能代代相傳?

是枝裕和早年的《橫山家之味》(2008)在相模灣的東邊近葉山、逗子一帶取景。更為人知的是《海街日記》(2015),簡直就如鎌倉看海的故事,四姐妹在黑沙灘的片段依然叫人回味。

在同一片海灘,他後來又拍了《小偷家族》(2018)。今年又拍了張震和舒淇,遙遙跟另一位與小津相提並論的導演侯孝賢聯上。真是陽光海灘樹影洞穴,滿眼都是電影靈光。

餘白

熱海都去過了,是時候回家。

鎌倉人可能不覺得,但對於東京人而言,沙灘就是這湘南style 的要義。一個靠近大都市的escape 場域。接頭的案內人小林就是典型,本職是蓋樹屋。之前工作少了,他發現自己就和更多中上年紀的叔叔一樣,早上就開車到海灘,拿上衝浪板,衝完浪九點不到開展一天的工作。

湘南style,現在可就是體現於這種生活節奏。又或者,一到週末,就把改裝好的古董車開到高校前站周邊的海濱招搖,那裡是所有週末司機聚會的場合。如果天氣許可,能在沙灘上看到遠遠的富士山。

相模灣再往西走,到小田原。上山的話,可到箱根。沿海南下,則抵熱海。

當然會記起《東京物語》兩老那句話:熱海都去過了,是時候回家。對東京人而言,熱海可能就是短程遊的終站了,再往下去,就到域外的伊豆半島。

所以也許應在小田原終結。當年小津愛流連的花街,花槐當然沒有了,但上160年歷史的清風樓還在,他常在這裡捧森榮小姐的場。如果有人同行,目的地不一,這裡就是最理想的說再見,或是一聲see you down the road 的地方。

小田原不遠處,有江之浦測候所,由杉本博司監修,結合自然及作品的完成度而言,該是近年最精妙的展覽空間。

鎌倉人可能不覺得,但對於東京人而言,沙灘就是這湘南style 的要義。一個靠近大都市的escape 場域。

如果杉本的海與天是他最廣為人知的攝影作品,照片上那波瀾不經,看似平靜但內裡蘊含極大能量的海天交接,那種感動是源於一種人與時間、光綫,以至自然的緊密又諧和的連接的話,現在這測候所就是一切這種感動的立體呈現。同是成長於這海岸的杉本,當談到營建這個臨海依山項目的靈感時,回憶起童年時每次沿海經過相模灣,看到陽光普照或雷驚雨急的各種場面。

好天氣時水天一色,壞光綫時一片淒霧。再結合時間地理與人工建構,當中最特色的一項設計,是每屆冬至日出,太陽從水平綫苒苒升起,剛好就照進長長的觀測隧道。是一個得結合天文、環境與建築的設計。再一次人類毀滅後,留給後世猜測當年人類文明的遺址。

這種自然與文明結合,巧奪天工又理所當然,似有若毋,常常令人想到更多日本傳統文化的底蘊。連結起小津,可就是日本美學說的「餘白」。在表面白色單純之中,深含一種豐富、回味,但表現出來時,卻又只不過像是重複而單調。

這餘白,當然也可以是小津電影裡,那平白的家庭瑣事微物劇情飲酒吃飯,來來去去家事長短人情世故。每次看完,都使人很想立刻去吃一口茶泡飯。

【完】