日本求職主要和其他地方不同的地方:

- 不需要專業對口,甚至不需要有任何的相關經驗。

- 因為不需要專業對口,日本的畢業生招聘不會有很明確的job description。

- 日本企業在入社之後一般會有一到兩個月的企業研修,把你当做完全不會的新人,從頭開始教你。日本企業並不期待校招畢業生成為一個「即戰力」,他們並不看重實打實的能力,也不會太看重學歷。而是更看重有些虛無飄渺的「人性」,「潛力」和「幹勁」。

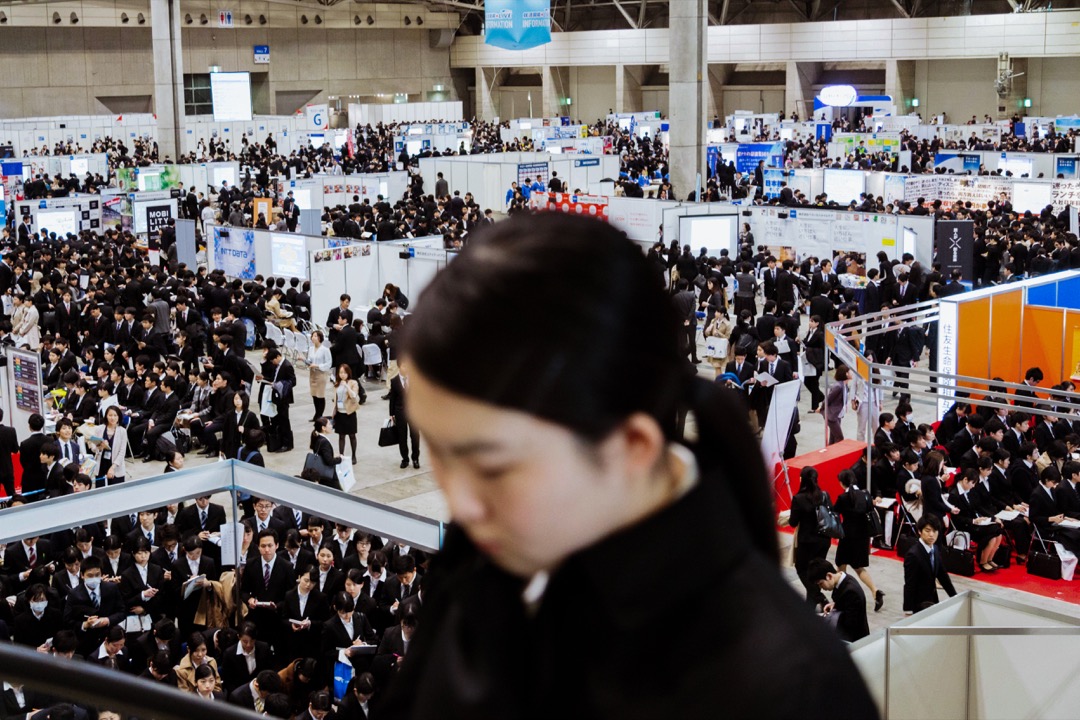

- 在日本的求職所有人基本都要穿同樣的衣服,拿著放在地上能立住的公文包,女生是同樣方根的黑色鞋子。我覺得這宛如西裝店的陰謀。我一個學姊在面試NHK的時候,NHK的面試官問她,你對社會有什麼不滿,她說為什麼日本面試像是有不成文的規定一樣,大家都要穿一樣的衣服。NHK面試官說,是因為面試官不想受外表服飾的任何影響,面試只去關注這個人本身。

- 日本有固定的企業聯盟指定的校招畢業生招聘schedule。每年3月1日才可以公開招聘情報,6月1日才可以開始面試,10月份才可以正式發放內定,即offer。但是近年來許多大公司都會提早開始招聘流程來確保優秀人才。

- 也正因為這些,日本總體的就職(外資和國際化的公司會比較不一樣)变成了一个很「哲學」的過程。需要學生回答你就職活動的軸是什麼。就是自己是按照什麼邏輯來選公司的。在日本就職需要拷問你的人生選擇。對於我這種隨波逐流,接受人生緣分的人來說,而且還不會說漂亮話的人來說,簡直就是折磨。

- 許多日本學生,包括我自己在內定辭退會很擔心被罵。因為覺得自己浪費了對方很多時間選考。後來想想,我就是被pua了。找工作本來就是一個雙向的過程。

以下為正文。

我是個手工水餃

「你在日本有沒有感受到文化衝擊的時候?」

「嗯⋯⋯我在日本便利店買衛生巾,店員會把小心翼翼地衛生巾裝在一個棕色的紙袋裡再給我。裝在紙袋裡,是不是意味著不能給別人看,可是我覺得月經用品是很正常的東西。」

「⋯⋯」

「⋯⋯你覺得為什麼店員會把衛生巾裝在袋子裡?」

「⋯⋯大概因為他覺得衛生巾是羞恥的,怕顧客害羞。」

在某日本傳統媒體30層大樓裡的某一個房間,沈默在我和遙遠的對面坐著的三位中年男性面試官之間擴散開來。

在事前練習和復盤面試時,面對「文化衝擊」這個高頻問題,中國人會直接打斷我,說你最好別說這個,面試官是男的就更不要講。日本人聽完會停頓一下,說柚子醬做自己就好。

「經歷要包裝一下,團隊一起做的事情就大部分說是你做leader」、「你就說這是你最想進的行業和最想做的職位」、「他問你有什麼困難,你就說一個成功的經歷,編個困難出來」⋯⋯YouTube、網上的求職經驗帖、前輩、同在求職的夥伴都這麼和我說。

「我們公司是不是你的第一志願?」。一起進行就職活動的朋友和我在進行面試練習。

我沈默了好幾秒。還沒等我展開一番雖然但是的緊急補救,小綠就恨鐵不成鋼地搶住話語的間隙:「如果公司問你我們公司是不是你的第一志願、這是不是你最想做的工作、你接不接受你去自己志望以外的部門,你一定要毫不停頓地說是」。我說,可是又說這個是最想做的工作,又說接受去志望以外的部門,不是很矛盾嗎。

面試了一個多月不同的工作招聘,都沒有進入第二輪面試的我感到非常焦慮,這並不來源於身邊的同學都面試順利,而是我發現自己是個手工水餃。不像身邊大多數人好像都可以絲滑進入模具裡,成為被壓成一樣形狀的餃子。朋友們就算說著摻雜水分的經歷、不是很想去的工作也可以面不改色地講完並且表達對公司的熱情。

我忍不住會想,就職套裝真的不是西裝店的陰謀嗎?

儘管我穿著和全日本就活生(求職學生)幾乎一模一樣的黑色西服,拿著放在地上能立住的公文包,我仍忍不住會想,就職套裝真的不是西裝店的陰謀嗎?穿著磨腳的有跟皮鞋走得歪歪扭扭地去參加企業說明會,覺得自己好像小美人魚,又或者是很拙劣的芭蕾舞演員。

對照著YouTube視頻在家練習面試禮儀,敲房間的門三下,面對著面試官關門,把公文包放在地上,大聲報出自己的學校和姓名,然後邊說著「失禮了」,注意著把腿併攏了坐下。離開的時候也說著「失禮了」起身,關門的時候再向面試官鞠躬離開。在房裡練習無數次的我覺得自己已經成為了輸入這個程序的機器人。

推銷和誇耀自己做了什麼對我來說是一件非常難的事情。因為我知道許多自己做到的事情,有太多因素的幫助,個人的努力不過是微不足道的一部分。好像我從來就不太相信什麼人定勝天、奮鬥拼搏。從小得到的東西,99%都是因為我還有個不錯的家庭。有那麼多人來看話劇社演出,當然不只是因為我做的公眾號推送,還有劇組全員的努力以及話劇社這麼多年積累下來的口碑。做實習的時候寫的文章能發表,也是有好多前輩和編輯的幫助。不把這些背景說出來就像在說謊一樣。

我一面覺得自己太死板,一面其實我又很喜歡還是手工水餃的自己。我不想融入社會框架,好像石頭被放進水餃壓模機裡,喀吱喀吱的也要被壓成同一個樣子,又感受到不斷面試失敗的自己因為得不到社會的認可而自我懷疑。一段時間我甚至看著推特的大數據推送來的「麻將選考,自摸offer」的海報出神,認真考慮去和職業選手打麻將,因為拿到首位的同時可以拿到offer。

在日本的就職活動裡,「體育會系」是特別吃香的一類人群。

在日本的就職活動裡,「體育會系」是特別吃香的一類人群。講自己學生時代幹過最努力的事情是什麼,許多學生都會盡力講自己在體育社團的事情,比如如何做隊長帶領大家拿全國冠軍。

我回憶起某一個週末去看一場校際排球賽時,看到的應援部的樣子。白白瘦瘦的啦啦隊的女孩子在差不多六個小時的兩場球賽裡幾乎沒有休息過。比賽中,每一個球結束之後都會喊著類似「繼續!繼續!再拼一球」的口號跳舞。球員休息,她們還要到場地中央表演拋人和托舉。這一場比賽結束換班的時候,她們還要到觀眾席中時刻面帶元氣笑容和觀眾一起拍手。輸了球、贏了球、領先了、落後了都有一套特定的動作。還有面部特徵極具昭和感、穿著類似「我是大哥大」裡面的立領黑色制服、左臂別袖標的男性部員們。他們的嘴會張到能吞下兩個雞蛋那麼大的程度去喊鼓勁口號,配上非常誇張的四肢動作給學校加油。作為一個MBTI裡的INFP,我看著整齊劃一、明媚充沛的她們,我會為她們感到累,我感到身體在流失能量。

在入學式第一天應援部帶領大家唱校歌的時候,我就被這種文化深度衝擊了。我這邊沒有一個日本人、極度國際化學系的人都先是在這種嚴肅的氣氛中努力憋笑,再東張西望探腦袋觀察周圍日本人的反應。那是一種衷心佩服應援部員和日本人都能忍住不笑的通體震撼感。我不知道第一次到香港的大學看到dem beat的人會不會也經歷這種震撼。

求職好像相親

我開始好奇到底怎樣才會通過面試。我逮住每一個認識的社會人,「通過你們公司面試的人都有什麼共同點?」幾乎每一個人都會重複一次我的問題,「都有什麼呢」,然後認真思考一會兒和我說他們也不知道。

我開始感覺自己身上有著濃重的高考制度下培養出來的典型好學生的印記,我渴望一個明確的答案。當缺乏一個明確的分數目標,也沒有老師會告訴你該做什麼,更沒有月考和講評這樣的及時反饋,就會陷入不安和焦慮。

最開始,我認定自己最想做的職業是體育比賽的攝像師,我向許多身邊許多人宣言,這就是我最想做的工作,最開始只報了擁有這個職種的公司。

那時候我也有一家特別想去的體育轉播公司,因為他們轉播的所有比賽全都是我認真關注的,在東京奧運會實習的時候和他們一起工作也特別愉快。如果能做這個工作,感覺自己會是全世界最幸福的人。然而我還是在十分鐘的第一輪面試裡就被刷掉了,面試官的攝影師們都很溫柔,但是問我的問題都是,你喜歡排球嗎,你覺得我們的攝影師怎麼樣,你會英文嗎,你這個履歷為什麼不想去外資咨詢、商社工作。我被問得很懵,我準備好的好多對這份工作的熱情,拍攝的角度和方法等等都沒有被問到。感覺他們的決定早在我坐下來的一瞬間就做好了。直到7月底將近我就職活動的尾聲,面試另一家轉播公司的時候,我才知道他們在看我的履歷的時候,就會判斷。他們覺得一個職業學校出身的,最好還是參加體育系社團的人比較適合做體育轉播相關的工作。在這家公司花了將近兩個小時真誠地把話敞開和我聊的時候,他們才認可我是真心地想來這個行業。

我那時候很傷心,覺得自己花了那麼多時間準備、真心想去的第一志願的公司都不要自己,接下來該怎麼辦。打開郵箱全是一封封寫著「祝你今後更活躍」,被日本學生稱為「お祈りメール」的模板拒信。本就不充沛的自信心被抽乾,覺得自己似乎不被社會需要。去看喜歡的棒球比賽,會坐在涼風習習的球場座位上止不住掉眼淚,覺得自己想成為這個比賽的攝像師好異想天開。明明從小就很聽話,遵循社會規則,認真學習,也認真搞活動,有相關的經歷,可是為什麼還是連打工人都做不成。我不知道怎麼才能在沒有正確答案、不知道為什麼會被拒絕的相親中牽手成功。

我最開始對相親的比喻忿忿不平,求職為什麼要像男女戀愛一樣,求的是「合適」,而不是實打實的「能力」。

我的好朋友把我帶到東京都心的高樓上,和我說,你看這下面亮著的燈,全日本的公司像星星一樣多,你還有好多沒遇到的公司呢,還有太多公司沒看到你的好。我就像失戀的女子聽到「世界上還有35億男人呢」,從一開始反駁「不不不,他不一樣」,到隨著時間流逝多多咀嚼才發現也許早點忘記不愛自己的人,才會有更多奇妙的際遇。

我不知道應該怎麼努力才好,但其實就職面試這樣的不確定又無反饋的事情,才是社會生活的大多數情況吧。

「因為他說他沒戴領帶是因為怕熱」,學姐說人事部長掛掉一個男生的理由是這個。當天這個男生參加面試的時候沒有戴領帶,人事部長問他為什麼,男生有些慌張地說是因為他怕熱。人事部長和我姐姐說,覺得這個答案很無聊,如果他能說個有趣的答案就會錄取他了,比如反問回去說為什麼面試的時候一定要戴領帶。我學姐當時攤手,說,你看,面試裡那個男生說了一大串都沒用。

學姐和我說你不要感到自我懷疑,在日本求職大家都說表現「等身大」的自己最重要。「可能就是比如一個日本男生就是不想和外國女生結婚,你再漂亮、性格再好、哪都好,都是不行的」。

學姐從日本語教育專業畢業,求職路上的目標則是金融行業。她和我說,最終面試之後她問董事長為什麼收了自己,董事長和她說,你才來日本兩年,但是日語已經說的那麼好,一定很努力吧,那你進了我們公司一定也會很努力的。學姐當時的反應就是,天哪,我面試那麼多公司日語水平都是一樣的,但是他們都沒有要我。後來這家公司確實花心力培養一個沒有背景知識的她,她覺得這份工作和公司都很適合她。

我最開始對相親的比喻忿忿不平,求職為什麼要像男女戀愛一樣,求的是「合適」,而不是實打實的「能力」。在日本求職面試,大部分企業幾乎可以說是完全不要求專業對口,也不要求有相關實習。我覺得這樣的作法給了畢業學生更多人生的可能性。但也讓習慣了大陸、香港的招聘模式的我無比困惑。

日本企業招新畢業生根本不太在乎經驗和能力,「想做」比「能做」、「會做」更重要。日本企業不期待畢業生成為「即戰力」,我感受到他們偏好年輕的、對這個領域還什麼都不懂,但是有有幹勁、願意做的人。當我去面試攝影師,我做了一個網站,放上了自己之前拍的系列照片和視頻,把生成的二維碼貼在報名表上。可是去面試了七、八家影視公司和電視台,沒有一家問過我這個作品集網站的事情。面試體育賽事轉播的攝像師的時候,儘管寫在了履歷裡,也很少轉播公司會和我聊在2020東京奧運會做攝像助理的事情。

學日本語教育的學姐最後去了金融和咨詢行業。往年的進電視台做導演的學生,有學昆蟲學的,學地理環境的,學法律的。文科轉去做碼農的也不在少數。音樂專業的朋友最後去了生產金屬的公司。當時企業問她為什麼報這個公司,她說因為爸爸開一家金屬製作工廠,對金屬生產有親近感。企業又問她為什麼之前學音樂,現在想進金屬製造業。她說因為之前覺得學習音樂,做傳媒可以幫助發展中國家,但是現在覺得做實際產業才能幫助他們。朋友最後我說,她想去這個行業最大的原因其實是因為福利厚生好,錢多安定,加班不多。

我震驚地發現好像「子承父業」這個敘述在日本,尤其是傳統日企尤其吃香,就像動漫裡覺醒的主人公都有一個有血統強大的老爸。掙扎在求職的痛苦沼澤的時候,我痛感我不夠懂日本社會和日本男性(因為大部分的企業面試官都是男性!),我開始亂玩約會軟件找日本男人聊天。我問其中一個在銀行工作的男性,你在面試時對什麼樣的求職者印象深刻。他和我說,最印象深刻的是有人說,自己的爸爸媽媽也是銀行員,以後也想成為像他們一樣受人尊敬的社會人。

還有一個我特別不能理解,幾乎不能回答的問題,就是問你未來十年的規劃是什麼。

入社後會有很長的研修期,企業像孩子一樣培養新畢業生,讓他們接受企業的文化和作法。雖然近年來在日本也開始越來越認同跳槽轉職,但我想,這仍和日本終身雇用、年功序列的傳統企業文化有很大關係。

所以,日本求職的過程很「哲學」,好像在要求我做的所有選擇都需要明確地知道自己為什麼做出這個判斷。面試官會用各種角度反覆質疑你來報這個行業和職種是不是真心的。比如問你在眾多的大學裡為什麼選擇這家,如果你說因為知名度高,企業就會知道你選擇去一個地方的價值觀。單純的就職學生如我,根本就不知道這些宛如閒聊的問題裡的門道。

還比如,你除了我們企業同時還報了什麼企業。參加NHK的面試的學姐單純又誠實地在報名表上填了自己報了金融公司。面試官問她,一般報媒體的都是喜歡「做東西」,所以會同時報媒體和商品生產商,很少見到同時報金融和媒體的,你的理由是什麼。愣了一下,學姐情急之下說,她想做一份能發揮自己的作用的工作,別人買金融產品和看媒體作品都是因為信賴賣的人和製作的人。說出口了,才發現原來自己就職的「軸」是什麼。

也許是我在「學生時代裡最努力的事情」的空欄裡寫了實習記者的經歷,在大部分日本學生寫的都是社團活動和打工或是留學中顯得有些特別。許多公司都會問我,你為什麼不繼續做記者?我第一次被問的時候狠狠愣住了。我不知道為什麼我來面的職位,要問我,你為什麼不做別的,非要來我們這。這不是顯得公司對自己的職位很沒有自信嗎。

對於「記者」這份職業的複雜情緒也不知道從何說起。後來想了很久,我知道我不是不喜歡記者的工作,也許是覺得自己日語不夠好,也許是又覺得現在的媒體年代,不需要依靠機構來做記者,又或許是在我不太長的實習記者期間,我感到做報道是一個需要消耗許多能量的痛苦的過程,我不算很強大的內心又有很大後遺作用的共情能力,讓我沒有辦法full time做這件事情。大概還有我更享受為人帶來快樂的工作,但真相大多數時候並不是令人愉快的。

還有一個我特別不能理解,幾乎不能回答的問題,就是問你未來十年的規劃是什麼。我感覺自己人生其實大多數時候都是走一步看一步。隨波逐流的我非常不喜歡這個問題。問這個問題好像在默認逼人需要有一個長遠的目標,並為此努力。大部分人也不是「從小就想做科學家、想做奧運冠軍」的,剛畢業的我難道不可以過想不清楚的人生,先去做我現在喜歡的,找到下一個喜歡的再換嗎。

和大部分國家是「職位」招聘不同,日本更多是不分職位的「綜合職」招聘。應聘攝影師職位,他們會問我,我們公司是綜合職招聘,如果被分到做收音呀剪輯啊等等其他的崗位可以嗎,我又會卡住。我不知道要怎麼說,感覺自己說沒問題,就會顯得我對於攝影師的愛不夠深,說自己非攝影師不做,對方可能又會覺得我不服從安排。

我覺得職位招聘就是假設應聘者是對工作內容感興趣而來,但綜合職招聘就是假設學生來報名是因為認同企業文化而想要加入這個公司。我深感這種進去才幫你分配,不能完全自己選擇職種的作法很大家長文化。就是企業認為初出茅廬的學生不懂自己想做什麼,由企業根據自己的判斷和需要,幫學生決定。

但如果「積極地」去看這過程,似乎自己又是被一次次的追問所指引。

「你想做體育比賽的攝影師,那做導播可不可以?」、「同是為人帶來快樂的話,那為什麼不做電視劇、綜藝節目?」、「其他娛樂行業呢?動漫?音樂?」⋯⋯當他們問我為什麼不做記者,我回答說更想做讓別人開心的工作,於是我發現娛樂和動漫行業好像也能滿足這一點。問多幾次我奧運會的元體驗,我好像漸漸知道不只是體育,原來我喜歡的是和一個團隊創作作品的過程,那所有和搞活動相關的行業都能實現做喜歡的工作的願望。

在各個企業對我職業規劃的詢問和越來越多公司截止招新的焦慮下,我從一開始只報攝影師職位,到把招聘網站上「放送、活動、藝能」這個類別稍微感興趣的企業都報名了,擴大到媒體行業,又擴大到需要外國人的企業,開始面試食品、體育用品,甚至便利店。

在公司的海洋裡,我又重新思考起了工作地點、薪資、工作內容等等一堆的條件。我像我大多數的朋友剛開始找工作那樣,不知道自己想做什麼,去什麼公司了,或者說能去什麼公司了。海量的選擇砸過來,又是新的一種焦慮。在日本做家庭主婦兼業餘小說家的朋友和我說,這是「自由的代價」。以前在中國的她住在小城市,就沒有什麼職業選擇,只能公務員要麼就國企。「包辦婚姻」不會有選擇焦慮,但是也會失去很多可能性。我突然覺得是的,是我太不適應有很多選擇,自己決定命運了。

我決定抱著遊戲人生,看看社會,知道原來世界上還有一群人在從事這樣的工作的心態去面試。在面試販賣高爾夫用品公司的時候,我問他們為什麼不進入中國市場,他們和我說其實曾經進入過,但是因為中國的領導覺得高爾夫象徵著奢侈,官員之間的高爾夫活動被禁止了,讓他們覺得沒有發展前景於是撤退了。我去查,還真有這個政策,感覺知道了之前不知道的知識讓我很興奮。我還聽了運動員的經紀公司、做網紅直播平台的公司、給食物拍廣告照片和設計菜譜的公司、給演唱會設計燈光程序等等我之前沒有機會了解的公司說明會。突然意識到就職活動也是一種不可多得的人生體驗,可以免費和那麼多社會人、企業的高層聊天,可以趁機了解我以前不知道的社會運作的內幕。

如果把日本面試官大叔的提問當成真誠的家裡長輩的關心,好像日本整個招聘的流程就是在引導我找到一個他們覺得適合我,我也不討厭的,能長久幹下去的公司。我不知道我是不是被整個日本合謀的就職文化和現實巧妙地引導了。

You は何しに日本へ(你為什麼來日本)

在一次次的群面裡,我能明顯感受到的面試官對日本本國男性的興趣更大,對他們的追問更多。

「你為什麼不想回中國找工作?」、「你有日本人朋友嗎?」、「妳喜歡什麼日本料理?」、「你為什麼來日本留學?」、「你對體力有自信嗎?」、「你爸媽同意你在日本生活嗎?」⋯⋯

我知道,雇用一個外國人女性,對於企業來說成本和不確定性都更大,求職者必須展現更多的熱情和能力。社會不會對一個外國人小女孩寬容。但是我還是會對這些問題感到不舒服,努力在社會邊緣試探的求職生活,讓我感受到了以往在象牙塔的上學期間感受不到的女性和外國人的系統性弱勢。我天真地在就職之前完完全全地相信日本社會對女性和少數族裔、外國人的平等。

在一次次的群面裡,我能明顯感受到的面試官對日本本國男性的興趣更大,對他們的追問更多。又看到負責面試的中級、董事級別的管理層是男性更多,自己是弱勢少數派的感覺在身體裡滲開。我也會把這種本不合理的社會「常識」內化,一開始就對媒體行業和攝影師這種外國人女性很少從事的行業抱有自卑,花了很多時間和能量在不停自我懷疑自己是不是真的適合這個職業上。

雖然規則設置上沒有一家企業會說我們不招外國人女性,但是作為女性就會被拐彎抹角地問你是不是有體力,平常做不做運動。外國人參加面試就會被瘋狂追問為什麼不回國工作。在日本某家主要新聞社的最終面試,我闡述完自己因為喜歡日本文化,喜歡在這裡生活,以及覺得日本的媒體環境比中國要自由之後,還是被一個董事用難以置信的眼神看著問,你才來日本生活一年半,你為什麼就能做出想留在這裡的決定。我的朋友後來和我復盤說,你可能要說出你和日本人結婚了這種答案才能被認可,又有朋友說,你當時就應該回懟回去說自己是一個24歲的成年人,在日本經歷了春夏秋冬一個循環,有能力做出自己的判斷。而我當時坐在空曠的會議室裡一個孤零零的椅子上,看著坐在遙遠的對面,拿著筆和紙勾勾畫畫,極少抬頭看你的有名新聞社的董事們,沒能反駁。

如何能在招聘過程裡做自己是一門學問。我可能是有討好型人格,明明知道面試和相親一樣,其實是一個雙向選擇的過程,但是還是很難在面試的時候,把作為打工人的心態擺成和資本家平起平坐。有一次在面試一個電視節目製作的公司時,我被問過作為外國人你根本就不了解日本文化,怎麼做日本的內容製作?我當時的本能反應是好的內容其實是不分國界的,然而在面試的氛圍下我並沒能說出來。我只說了自己也很愛日劇以及理解日本文化作品的含義。

雖然說除了一些特別工種,日本的招聘是不會看專業的,但對於外國人來說,需要謹慎挑選和自己專業太不相關的工作。因為日本的出入國管理局對於外國人的在留資格審查裡,會關注你大學學習的專業內容和職務內容是否一致。從日語專業轉金融業的學姐雖然年收入很高、公司也很穩定,但是因為這一點,工作簽證沒能拿到最多的五年。

「我們公司像家一樣」

或許是小鎮做題家摸清了出題套路,我開始知道說什麼話會過面試,我神奇地通過了複雜又煎熬的傳說中的七八輪電視台面試。

後來我的確拿到了一開始想去的電視台的內定。或許是小鎮做題家摸清了出題套路,我開始知道說什麼話會過面試,我神奇地通過了複雜又煎熬的傳說中的七八輪電視台面試。也許是因為事先收到了一家動漫公司的內定通知,我的心態變得很輕鬆。到後面幾輪的時候,我甚至有時會希望他們掛掉我,我開始憂愁萬一拿到了好幾個內定,選擇和拒絕會變得很困難。但因為好奇,也是真的覺得電視台的面試很有趣,也是為了確認自己的心意,我繼續參加完了所有面試。

在最終面試和告知結果的那天,違和感在心裡開始發芽,突破土層。和傳統新聞社的最終面試一樣,我在走進電視台最終面試的會場,身體有著同樣不自在的難受。電視台的高層們不會對你說的話有任何反應,他們在問我,你喜歡吃什麼料理,為什麼不回中國,也沒有反提問環節,好像在無聲地告訴我,這裡是我在挑選你。

我想起一週前的動漫公司的最終面試。我甚至和董事聊起了香港2019年的事件,還現場表演起了自己根本就不會幾句的關西腔。愉快的聊天在差不多要超時的時候被人事部長打斷。起身告謝道別的時候,董事突然說,讓我們一起工作吧。我和人事部長同時愣住,張嘴幾秒不知道怎麼回應之後,我竟然只能說出謝謝。我當時有點動容,在四個多月幾乎每週哭掉一盒紙巾的求職生活裡,好像我終於被認可了。當天下午接到沒有很出人意料但又不敢相信的第一個內定通知的電話。掛斷後,我反覆看了好幾遍通話紀錄才確認這不是一場夢。

說實話,在報最後選擇去的動漫公司的時候,我只是聽過他們的動漫,根本沒看過。有點抱著自暴自棄多一個選擇的想法報的,所以我在第一次面試的時候說志望動機的時候磕磕巴巴。但是面試的房間不算很大,面試官和我面對面坐得很近,突然就覺得能平等放鬆聊天。面試官會很親切地和我說,緊張也沒事,面試是一個互相了解的過程。我沒有掩飾地說著自己的事情,我感受到在這裡我的意見被尊重,我能展現不夠好的地方,能做自己。

電視台的最終面試結束後當天,我又再次接到一個電話,讓我回電視台一趟,說有事情要說。求職者還是懷著緊張的心情,像被蒙在鼓裡一樣走進電視台的房間裡,結果現場的人告訴我面試通過了。他們等待我的反應,發現我沒有想象中那麼激動,說「我們還以為你會叫出中文來」。這份offer好像是對我的一個恩賜。因為我很誠實地在之前的環節告訴他們別的公司也有給我內定,他們問我你決定好選什麼了嗎。我繼續誠實地說,我還不確定。他們和我說,這是我的人生,也不會強行叫我辭退另一家公司。但如果最後決定來的話,就簽這張內定承諾書。我點點頭。之後,我被帶到所有拿到offer的人的房間裡,讓我們自由交流。之前面試裡有過交流的女孩子問我心意是否已定的時候,我說我還在猶豫。她身旁一個男生立刻接嘴說,如果是我,我在第三輪面試之前就會辭退面試。

我知道,雖然這幾年有些小小變化,但是電視台在日本一直以來都是很受歡迎的人氣企業。況且每年都有成千上萬人報,最後只要十來個人,通過率極低。想進電視台的人都是做了許多準備。在面試的時候認識的日本男生參加了電視台的實習,冬天的那次招聘走到了最終面試的那一輪,人事都很熟悉他了。夏天的這次帶著一本寫著滿滿綜藝idea的提詞本第二次挑戰。第三輪面試完那天,通過ins story我知道他還是沒能成功。他說敗北之後的拉麵特別鹹。那天接到進入下一輪電話的我有一種愧疚感。在這一群有著堅定夢想要進電視行業,甚至是「這個」電視台的內定者中,我彷彿一個運氣很好的傻灰姑娘。

在我思緒混亂的時候,人事部的社員們進來,告訴我們在入社前的每個月,為了培養大家以後做節目的能力,都會有前輩社員每周佈置課題讀書和看電影,我們需要寫感想文上交。介紹的人事社員自豪地說,在不同前輩社員的組風格會很不同。我當下腦袋翁地一下覺得不對勁,冒出的想法就是「天哪,這是小學生嗎!」。他們又接著把大家分組,就在上一批2月底左右已經拿到offer的內定者的領導下,立刻開始討論一個入社前就要交的小組視頻作業。又把大家拉到了內定者的Line群組裡。我以為按照正常流程,會有一定的時間把選擇權交給我,讓我考慮要不要入社,但這一系列操作似乎已經默認我會來,半推半就之下我就上了這條船的感覺。又看到身旁覺得這些操作很合理,沒有絲毫懷疑的可能的未來同期,我很是難受。

我想起動漫公司的一輪面試。在反向提問的時候,當時根本沒有準備的我只能問一些網上抄來的問題。我問他們,在入社之前要做什麼準備好,據網上說這樣能顯得求職者很有積極性。結果所有面試官想了一秒之後,都和我說,你去玩吧,做學生就是要去玩。因為之前聽學姐說她面試的公司也都會和學生說去玩吧,我沒有覺得很意外。但是現場聽他們真誠地這麼建議我,又瞟了一眼房間架子上擺放的二次元超短裙美少女的手辦,想起在走廊上碰見的社員的綠色和粉色的頭髮,我突然覺得能和這個公司電波對得上。在走出公司大門的時候,身體裡的原始動物直覺告訴我,我喜歡這裡,如果還有機會,我想要更好地準備下一次面試。第一次感謝兩次面試之間隔了一個月,這一個月我去看了好多他們公司做的動漫。動漫裡透露出的反權威、無政府主義氣息讓我對這個公司的志望度持續飆升。

而面完電視台,我才知道真的有公司是不玩的。

從從晚上回東京的新幹線上,我漸漸無法想像在這家電視台工作的樣子。想起在之前的一對一面談環節裡,我問,在這裡工作的氛圍的是什麼樣的?年輕的人事大哥想了好一會兒,他說不知道你會怎麼解讀這個詞,但最合適的詞就是「at home」,同事像家人一樣彼此關心。面試階段接觸到的公司社員是都很非常親切,但是從被告知結果的那一刻開始,我隱隱約約感受到了我不適合這個「家族」。這個家族還有一層含義,就是像爸媽與子女一樣,前後輩、上下級關係很明確。在這樣的環境裡,人情比規則重要。

在新幹線上看YouTube,就被大數據推送了好幾個畢業後入社做電視節目,但是兩年後就辭職的人分享經歷。他說做這一行太容易被「やりがい搾取」(被感動和工作成就感榨取勞動力)。他說拍攝電視劇的時候為了一個在鏡頭前出現不到一秒的道具或者照片,要熬好幾個晚上製作,還有要幫前輩買飯跑腿等等一系列不合理的要求。到最後有一天,他聽到鬧鐘卻再也起不來床,再次醒來的時候發現手機有好幾十個未接來電,和Line上一條又一條的斥責他的消息,知道自己身心再也承受不住。他說自己還有一個前輩有一次病倒了,精心準備的道具沒做完,很擔心影響拍攝進程,於是在醫院的時候發消息問劇組。導演和他說,我們隨便做了一個道具上去,你不用擔心,完全沒有影響。過不久這個前輩就辭職了,因為他突然覺得自己做的事情都沒有意義。最後這個沒露臉的早稻田畢業的YouTuber說,自己很喜歡影像和文學,以前有些不理解為什麼大家都說「體育會系」的人在什麼行業都好就業,更適合做電視節目。他現在懂了,因為他們身心都能忍受住各種「不合理」,很少去質疑這個目標值不值得。

我下定決心拒絕之後,發現拒絕人對年輕的我來說,是個不自覺會感到有負罪感的事。有種自己面試那麼多次最後不去,是在浪費別人時間的感覺。問了許多日本朋友,又上網搜了很多,思索了很久不知道應該用什麼理由拒絕好。本心說出來好像在貶低他們,最后决定用因為自己的規劃決定去別的公司這種籠統的理由写拒信。我寫了很長的一封郵件和電視台說很感謝設計的有趣的面試環節,感謝給我面試的機會,感謝對我的認可。

然而,事情沒能這麼輕鬆解決。在多次郵件往來之後,他們還是一定要求我用zoom和他們視頻會面。問了朋友們發拒信的情況,幾乎都是發模板郵件過去,然後對方都會很大度地祝福。我之前寫的拒絕郵件也會得到不像模板回信的祝福,還會有公司和我說你不用為花費我們的選考時間道歉,和你一起聊天也對我們來說是很珍貴的經歷。這個情況真的讓我陷入了一陣恐慌。

我一進去zoom的會議,就看到7個人事眉頭緊鎖地看著我。之前和我單獨面談的年輕的人事大哥顯得特別情緒沮喪,他是唯一會議上沒有說話詢問我的人,有時候會用手捂著臉。他在之前面談的時候和我說自己本來是做體育轉播的,後來自己申請來做人事,因為感覺這幾年電視台在畢業生中變得不再那麼有人氣。人事部長開口挽留了我幾句,隨後我就被好幾個人事連串地發言說懵,「你在內定者的群組裡都說了什麼,我們擔心你此時說辭退會影響其他內定者」、「我們這邊也考慮了很多,不是用輕率的心情在選考的」、「你在動漫行業之後也有可能要和電視台有合作的,工作也是人與人的交往」。最後關掉zoom的那一刻,我發現我眼淚流了下來。說不清是對那個很喜歡我的人事大哥感到內疚,還是被人事們的指責說哭。

其實我是在打工的地方和電視台zoom視頻的,社長老奶奶悄悄全程聽完了我們之間的對話。60年代從日本鄉下來到東京的大學讀文學系的老奶奶,畢業後堅決不回鄉下做「花嫁(新娘)修行」,留在東京從廣告代理店開始工作,最後創建了這家小小的貿易公司。老奶奶看到我流眼淚和我說,你幹嘛要和他們道歉,他們竟然在關心你會不會影響別人,和你說之後有可能會一起工作,大概是希望你不要在社交媒體上說他們壞話,完全就沒有為你的人生考慮呀。我本來沒聽懂這些彎彎繞繞,不過老奶奶一說,我突然知道先於自己表層意識流出來的眼淚是為什麼。

對,求職是相親的話,我也應該同時擁有拒絕權。總不能因為一個男生花很多心力追自己很久,就要和他結婚。

就這樣,在瀏覽器裡留下了許多條「人生的意義是什麼」紀錄的我,就職生活如此結束了。對我來說,最大的收穫就是往日不曾想過的事情和不曾了解的自己,都在高強度的幾個月一直接受外部刺激和拷問下,浮到表層來。

最後確定入職公司後,我馬上在亞馬遜下單了《Bullshit Jobs》,給演了幾個月社會人的自己做一個心理按摩。

不知道是不是看的日剧太多了,像《rich man and poor woman》这种有很详尽描述求职的部分,竟然对本篇文章内容不是特别奇怪hhh 不过以前看还是局外人,现在快是局中人的时候,心里想的更多是 啊 要是能反抗就好了呢

日本的就活文化確實是很奇怪 對外國人女性尤其不友善

另外看到有人留言說不太看得懂 我想這就代表你要看更多不同地區和種類的文章去豐富自己的理解能力

写得真好呀!!祝柚子小姐工作顺利!!

天呐我的网名也叫柚子!

我和这位小姐姐性格好像!也是随波逐流不会说漂亮话包装自己老实人。。

但现在终于摸透。。转职去了外资IT咨询

編輯去左邊?

突然想到之前在南京和之梦的同样也叫柚子的那位日本姑娘最近也回日本找工作了。

有些句子很難理解,但整體內容很有趣,可以認識到日本的求職過程。

很有趣。希望將來會再讀到 柚子小姐的文章,謝謝。

文章中主要談到的還是一線大都市大企業的狀況,推薦閱讀小熊英二《日本社会の仕組み(日本社會的運作規則)》,會談到日本其餘七成中小企業和自營業以及非一線都市的一般人的生活與求職模式。自己身為一個裸轉職到日本幾年日資外資都待過的外國人,看完文章也是感慨良多。華人在日真的好多,但感覺沒有學校時期的圈子,接觸社會常常覺得隔了更遠一層。

还在迷茫准备考学的人再次崩溃了

最后的书实在太好玩了

感谢分享啊,这肯定会对职场新人有启发的

不知道我这种跳脱思维的人,如果在日本求职是意外地讨喜还是一路被嫌弃呢。不知道为何,看完作者的经历,让我对求职这件事的心理压力小了那么点点,谢谢作者!

太像了,我甚至可以寫個姊妹篇講考學。

感谢作者,一年后也将在日求职所以非常想看这样的分享

那个动漫公司不会是财团B吧?!

興奮的看到標題點開文章,但內文有點反反覆覆,敘事方面確實不夠讓人明白「軸」是什麼。(倒是看了很多作者的心理活動與這過程中的吐槽反思)

日本的就業環境確實有點奇怪,比起「能力」他們更著重這個人是不是能夠「合作」。

他們覺得業務的部分可以再教再學,因為他們有很詳細的SOP,他們招新人進來除了換新血,主要只是要有「人」可以做。(所以合作>能力)

所以所謂的「你為什麽選我們公司」這一題就非常重要,只要有一點點選我們公司的理由,就算是掰的也好,只要能打中他們他們就會覺得你是有認真考慮的。

他們認定你會因為這個理由而忍住一些「挫折」,而不會輕易放棄,也是因為這樣體育會系才會這麼吃香。

之前面試日本公司的心得是,只要聊得開心幾乎都有機會可以進到下一關。就像我說的,第一關是看個性學歷,就是那些HR會看的東西,如果書類選考會過的話,表示他其實不在意你外國人的身份,更多時候其實是看你是不是能溝通的(語言能力、個性)

第二關之後可能才是跟專業相關的,就算你什麽都不會,他們也會看你願不願意學,學習態度等等。

日本人很多也對自己國家的框框條條感到疲乏,所以外國人出現,他們對你有點興趣,反而很好發揮。

不過還是有很傳統的,可太老古板的建議也別去吧。

在美国呆了十年的人觉得真是难以想象。

从一个IT界的角度来看,作者对日本就职状况的介绍有可能overgeneralized。一直不知道新闻界的就职原来这么悲惨,但是这样的悲惨的状况可能限于业种。例,IT界的就职一般对communication skills要求不高,但是如果英语TOEIC高分的话比较受欢迎,就职活动的面谈回数比其他业种偏少。雇佣形态的落后及劳动基准法违反等对工人不利的状况近期也是话题。残业多的黑会社也很多,然而另一方面社风自由的会社也有很多。当然理不尽的要求和常识当然到处都是(例如一部份职场要求室内外都戴口罩),而作为新生一代,诚邀各位反抗。

我也是通过和作者一样新卒採用进入一家日本企业工作了第三年了大陆留学生,想对文章里的一些观点说说自己的观察和理解把。

"在日本的求职所有人基本都要穿同样的衣服,拿著放在地上能立住的公文包,女生是同样方根的黑色鞋子。我觉得这宛如西装店的阴谋。"

⇒没错,recruit suits最早就是鼎鼎大名的百货商店伊势丹搞得西装促销活动而开始的,第二年各大百货都开始在同一时期促销相同的服饰,渐渐形成传统。

和这个相关的是,日本这套就职的流程最早甚至可以追溯到1895年,三井三菱这些财阀系为了争夺当时紧俏的毕业学生而共同制定了就职协定。因此即使是问公司里那些五十岁六十岁的课长部长,他们的就职流程竟然也和我们大致一致。

他们看中的不仅仅是体育会生这个标签,更是如何运用自己在校的前后辈关系(可以靠学校指导中心的名簿)来进行就职活动,从而体现自己对这个公司的志望度等,这是一种对日本社会而言比其他能力更重要的是否具有构筑信赖度高的人际关系的能力。

因此我觉得如果不能够先理解这个可能是全世界唯一非横向流动的劳动市场(尽管近几年跳槽大幅增加)背后的运转机制,可能会处处碰壁,并且无法理解自己哪里做的不够好,从而走冤枉路。

“日本有固定的企业联盟指定的校招毕业生招聘schedule。每年3月1日才可以公开招聘情报,6月1日才可以开始面试,10月份才可以正式发放内定,即offer。但是近年来许多大公司都会提早开始招聘流程来确保优秀人才。"

⇒只有日本経団連下属的公司才需要服从这样的招聘SCHEDULE。因此大部分外企,以及中小企业会在5月前(外企在2月前)发出offer。然而为了和这些外企(和中小企业)抢夺学生资源,日本企业会以OB面谈的形式进行非正式的面试选考。

"也正因为这些,日本总体的就职(外资和国际化的公司会比较不一样)变成了一个很“哲学”的过程。"

⇒尤其是很早进入日本的大型外资企业,他们为了向日本客户显示自己能够理解日本人的需求,在公司内部体系和前后辈关系等方面往往会比普通的非财阀系日企更日企,也就是注重学生能否融入日本社会的这一特质。

先写到这里吧。。想到再补充

很好的文章,提供了对日本就职现状的一种观察。

不知道是文化不同,還是不同地方作者寫作的字眼不同,近來看端的文章,有很多字不懂其意思,看得十分吃力。(甚至半途而廢)

不知端報導的意向,是想中國人(只)看中國人文章,台灣人(只)看台灣人文章,香港人(只)看香港人文章呢?? …

不是端總編輯能作出品前的註解/修改,令各地方的人也看得懂嗎?(文章校對從未改善)

我本以為各地不同人的文章可交流可了解,不想圍爐只看自己地方的文章,卻發覺越來越難明白其他地方文章內容(有follow報導者的文章,卻沒有這個問題) … 讀者們都有這個感覺嗎?還是我一廂情願,only for當地人閱讀?

看到端的这篇文章太感同身受了。职场面试和进学面试大差不差,穿着统一的黑西装,不适应的黑色高跟,不断地说着失礼抱歉之类的话,注意每一个坐下和站起,注意不要背对面试官,感觉每一轮问题和回答都是套磁。这不是一个大陆人能够很快适应的面试环节。而且面试中,对男性的学历要求和女性的差距过大也是活生生摆在我们面前的现实。

这是一个看起来能让我们挣脱中国特色价值观的社会,但它依然堡垒森严,高墙林立。

端什么时候还能像2016-17年那样,出点分析中国政治体制的稿件啊,现在真的看不到那种学者访谈和分析稿件了,尽是分析中国社会的…..想看看高层的啊

在日本当码农,前年被上司指定做一个新毕业生的advisor。新员工女子大学文科毕业,甚至连ケンジントンワイヤー跟网线的区别都分不清楚。4月到7月在家参加公司培训,之后开始担任组里的工作。我们组的老大会觉得,天天跟社畜开会,碰到新毕业生来组里,回答问题都是那么稚嫩简直是“一股清流”。她看起来谨小慎微,也有些害怕没有接触过的事物。虽然确实很卖力,但我时常会想,她或许并不太适合这个行业,前辈们能教的无非是一些公司流程啦基本操作这样泛泛的事情,但身在软件业,coding的思想和技能是没人会从零开始指导的。这种科系跟行业大相径庭的状况会让我觉得她很难触到这份工作的“核心”。