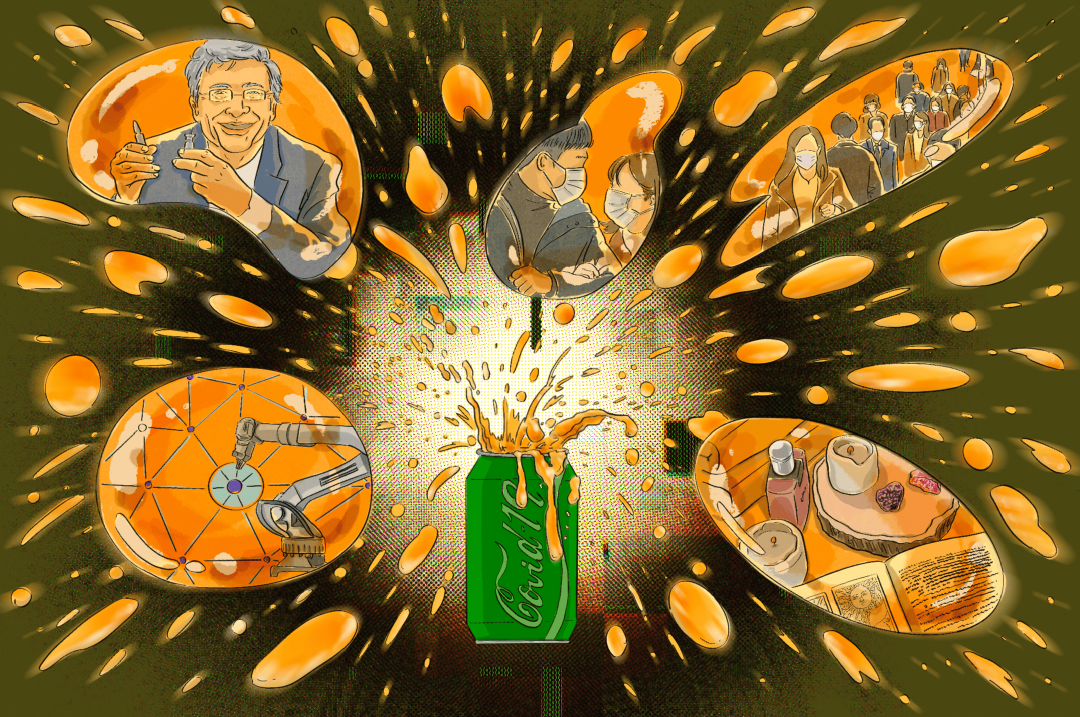

2021年2月,英國一位數理生物學家做了一個小研究:當時,全世界約100億Covid病毒粒子加起來,體積居然小得可以塞進一個可樂罐。這個潘朵拉的可樂罐卻令我們的世界天翻地覆。

歷史上瘟疫大流行,人類被逼直接與死亡對視的時代,也總是人類最歇斯底里地探問「我是誰」與「為甚麼」的年代。14世紀,黑死病肆虐歐亞大陸,在四年內消滅了一半歐洲人口。當時沒人知道為甚麼人們突然頭昏﹑嘔吐﹑抽搐,陷入昏迷,最後斷氣--所以人類根本沒法給那場瘟疫一個確切的稱號,「黑死病」這個可怖但含糊的名字,說明了當時人們的困惑。中世紀羅馬天主教廷說瘟疫是上帝對不信及無德之人的懲罰,當時歐洲書本插圖描述的那場瘟疫,是幾位天使向底下的人類發箭,但射的是死亡而不是愛情之箭。下面的人抱頭逃竄,驚惶失措,表情扭曲痛苦。

700多年後的1918年,西班牙流感在全球殺了5000萬人,比一戰(註:1914-18)中士兵和平民的死傷總數(約4000萬)還要多。剛經歷戰亂的人們又餓又髒又弱,是病毒最理想的載體。二十世紀初的科學水平還沒能準確辨識病毒的隱形媒介,而且病毒還不斷變種,所有研製疫苗的心力基本都付諸流水。科學史作者史賓妮(Laura Spinney)在研究這場大流行的著作《Pale Rider》裡寫道,當時要生存下去,最好的方法就是自私自利,自己儲糧儲水,隔絕一切與人的交往,並「對別人的求援不聞不問」。

今天的人類自然不能同日而語。發現新病毒的消息在2019年12月左右傳出,武漢在2020年1月底開始封城。科學家在當月10日就已經對病毒進行了基因測序,並將結果放到互聯網上向公眾展示。到了2020年2月,世衛(WHO)將病毒正名為「COVID-19」;同年3月,疫苗第一期臨床試驗開始。到了2021年底的今天,許多身處已發展世界的人們,包括我自己--已經打了兩針疫苗,並準備打第三針「加強劑」。《人類大歷史》(Homo Sapiens)作者,歷史學家哈拉瑞說,我們在世紀疫症中,生活仍大致如常,是因為機器取代了許多本來由人手操作的工作。試想像,如果今天農地仍然由農民躬腰耕作,疫症來臨時我們就要面臨糧荒;而沒有互聯網,沒有即時通訊的話,一場全球大流行會令世界經濟直接停擺。

自啟蒙時代,人類就深切相信知識和科學可以戰勝自然。而事實上,我們在世紀疫症面前的鎮定有序,是十四世紀,甚至1918年的人們無法想像的。但那並不代表我們就不會像14世紀的歐洲人一樣,在災劫面前發出質疑:是誰令我們必須面對這一切?為甚麼?我們可以怎麼辦?這一次,我們雖不再相信有天使在上面向我們發箭了,但科學也沒有給我們完整的解答。

2021年,我們曾經以為有「回歸正常」的曙光。但一個接一個的病毒變種,再度攀升的確診數,以及因防疫(及以防疫之名)而來的各種監控措施,都在告訴我們:以後,這個世界將不再一樣。

尋找身份:獵巫﹑陰謀論﹑還有我們告訴自己的故事

「傳染不僅僅是一個流行病學上的事實。」(Contagion is not only an epidemiological fact.)

2020和2021年,全球各地,尤其是歐美國家,都出現了規模不小的反口罩(anti-mask)運動。這些高舉反口罩旗幟的人自己不願意戴口罩,並且呼籲其他人也不要戴口罩。過去兩年,絕大部份國家都有程度不同的關於口罩的規定,而反口罩人士要麼拒絕去要戴口罩才能進的商店和餐廳,要麼故意不戴口罩,然後跟勸他們戴口罩的店員抬槓。不得已還是要遵守防疫規定的時候,他們會戴特製的口罩:有些印了陰謀論者「匿名者Q薩滿」的兔子洞圖案,意思是「我們知道你們不知道的事情」;有些是蕾絲做的,幾乎半透明,而且毫無防疫作用。

這些看似矛盾的行為令我很好奇:即使他們相信口罩不能防疫,但戴了口罩總不會窒息而死吧,那何必偏要跟防疫規定對著幹?今年春天因著研究,我去訪問了一些堅定的反口罩主義者,又在他們的網站搜了一堆資料。他們絕大部份是白人,不戴口罩的原因林林總總,我聽到的部份原因包括:「強迫戴口罩是共產主義﹑社會主義的行為」﹑「戴口罩是不愛國(unpatriotic)的表現」﹑「只有去打家劫舍的人才戴口罩」。也有人將口罩和宗教故事連結起來,說戴口罩是「陷入撒旦的陷阱」以及「將上帝給我的,美妙的呼吸系統丟到門外」。還有一句幾乎人人都講:「My body my choice」(我的身體我自主)--他們認為對於戴口罩的硬性規定,侵犯了他們的個體自由。

同被質疑的還有疫苗。今年夏天,mRNA疫苗令身體有「磁力」的陰謀論在TikTok上瘋傳,陰謀論者表示這是「大藥廠」(Big Pharma)和政府將晶片植入人體以便監控的證據。當然疫症相關的陰謀論早已出現,例如2020年春天就有「Covid-19病毒通過5G手機網絡傳播」的說法,在英國甚至有人因此破壞5G電纜。康奈爾大學的研究發現,除了各種COVID-19的「神奇偏方」外,流傳最廣的陰謀論大多與「深層政府」(deep state)﹑比爾蓋茨(Bill Gates)﹑生物武器(武漢實驗室洩漏的說法現在不被視為陰謀論)﹑5G網絡等有關。

我身邊的那些相信科學和理性的朋友們,聽到這些肯定會翻白眼說:「這些人真是又蠢又自以為是。」確實,自疫症之初,科學界已無數次強調口罩對防疫的效用:有研究指出如果全民(即95%以上人口)戴口罩,2020年9月至2021年2月間因Covid-19死亡的人數可以減少12萬以上。同樣地,幾種領先疫苗的作用已經無數次經科學證實,但因醫囑以外原因不打疫苗的人比比皆是。

所以人們為甚麼會相信這些陰謀論?UCLA和柏克萊的團隊用人工智能將滿天飛的,看似沒關係的零散資訊重新拼合起來,嘗試理解關於COVID的陰謀論如何傳播。他們發現,陰謀論者創造出「5G網絡播疫」的謠言,「起因」居然是微軟創辦人蓋茨。研究團隊其中一個主腦,柏克萊學者唐格里尼(Timothy Tangherlini)解釋為何蓋茨經常成為陰謀論中心人物:蓋茨是世界首富﹑他的公司是科技業鉅頭,他旗下產品滲透每戶人的電腦,他還是個極力推廣疫苗的慈善家。他掌握了資訊,電腦運算資源,還有比世上任何人都多的錢--完全滿足了陰謀論者對科技﹑權力的深深質疑。

這些研究結果卻遠不如研究方法引人入勝。唐格里尼是位文學教授,主要研究背景是北歐文學。他們用來訓練人工智能的資料,是丹麥關於巫術的民間傳說(witchcraft folklores)。在16和17世紀的歐洲,每當人們陷入集體的恐懼與不安時(例如因為天災人禍或極端的社會變化),各種關於巫術(以及女巫)的故事便甚囂塵上。

正如神學家霍洛威(Richard Holloway)說的:「無論我們願不願意承認都好,人類從來都用故事來解釋存在問題,以及隨『存在』而來的痛苦。」在面對死亡﹑疾病,以及對群體身份的威脅時,人們最直覺的行動就是開始編故事:在這方面,我們跟17世紀還在獵巫的歐洲人沒甚麼分別。面對可樂罐放出來的無形的致病原,2021年的人類編造出的故事,也許多了些屬於這時代的科技新詞,但本質上沒有甚麼分別。

站在這個角度,回那些不願意戴口罩,覺得口罩是萬惡撒旦用來引誘人類犯罪的禁果的人。說「口罩是社會主義產物」,其實是在用故事來製造社群和身份,並且排除非我族類(社會主義者)。同樣地,或者我們也能理解,為甚麼在香港的疫苗爭議變成了「黃藍之爭」。

愛爾蘭作家貝克特在《等待果陀》裡寫道:「新的生命在墳墓上誕生,靈光稍瞬即逝,然後黑暗重臨。」(They give birth astride of a grave, the light gleams an instant, then it's night once more)我們在沒有選擇之下被拋進這個浩瀚宇宙,剛出生就一隻腳踏進了棺材,但沒有人說得出為甚麼。所以在面對危機和死亡時,我們編造了一個又一個故事,不是為了生物醫學上的「生存」,而是為了「存在」。

尋找愛:愛在瘟疫蔓延時

「不管在任何時候,任何地方,愛情就是愛情,離死亡越近,愛得就越深。」-馬奎斯《愛在瘟疫蔓延時》

2020年5月,倫敦藝術家菲莉帕(Philippa Found)創建了一個叫Lockdown Love Stories的網站,用粉筆將網址寫在倫敦鬧市不同角落,鼓勵人們在上面寫自己在封城期間發生的愛情故事。裡面有人只寫了聊聊幾筆,有些幾乎寫成了長篇散文;有些是有幸福結局的故事,但更多是關於期待落空的。

有個作者寫自己在封城期間,跟一個因工作認識的男生熱戀。二人本來說好只維持「casual」(隨便)的關係,即不視對方為長期對象認真交往。但疫情愈拖愈長,「正常」遙遙無期,二人互相陪伴著渡過了這些讓人抑鬱和精神緊繃的日子。一年後,作者覺得我們經歷了這麼多,這段關係怎可能是不認真的呢?所以鼓起勇氣跟男生提出想要進一步,但得到的答案是:「我們明明說好了是casual的。」

他們的關係就這樣結束了。當然,有沒有疫症大流行都好,這些「你愛他,他不愛你」,或廣東俗語所謂「沉船」的事情本來就天天上演。但有沒有可能,在社交隔離,我們被政府﹑傳媒﹑醫護和專家警告說「他人即地獄」--為了自己不感染,必須離他人愈遠愈好的時候,我們更想要和他人親近,更想要和他人建立關係?

這兩年歐美媒體上出現了一個新詞:「Corona Cuffing」,或「Covid式取暖」。在疫情中,人們更願意找個伴來互相依偎,不談結婚生孩子那一類掃興的話題,只求在全世界都必須用切割和他人的聯繫來抗疫的時候,有個人可以陪自己渡過這段特別叫人「空虛寂寞凍」的時間。著名戀愛情感專家和心理治療師佩瑞爾(Esther Perel)說,災難和集體危機就好像「加速劑」,令人突感人生苦短,今朝有酒今朝醉,如果本來就有點想要結婚生孩子的人,會很想快快安定下來。但同時也會令人反思自己究竟想要甚麼,究竟現在有的關係是不是一段令人幸福的關係?如果不是,要離開了嗎?

起碼我們知道,疫情令想要追求性和愛的人大大增加--各家約會軟體如Tinder﹑OKCupid﹑Match等給出的用戶數據分析都顯示疫情期間,他們在用戶數﹑用戶在站上花的時間,對話長度﹑配對數目等全部有明顯增長。願意嘗試先網戀後見面的人也愈來愈多。

權威科學期刊《自然》在意大利封城期間做的一項研究顯示,四成參與研究的意大利人表示封城期間他們性需要變得強烈(雖然研究團隊同時指出,因為意大利人太喜歡看色情電影,性滿足度同時大幅下降)。甚至有研究發現,疫情期間有許多人突然夢見本要老死不相往來的前度,在網上搜尋「我為甚麼會夢見前度?」的人大幅上升。

我不知道14世紀,面對殺人如麻黑死病的歐洲人有沒有夢見前度這回事,更不確實知道瘟疫為甚麼會令人突然想起曾令自己輾轉反側的人,但「愛」﹑「痛苦」﹑「疾病」和「瘟疫」在西方文化上本就密不可分。

這兩年出現很多「抗疫書單」,上面幾乎一定會有哥倫比亞作家馬奎斯的名著《愛在瘟疫蔓延時》(Love in the time of Cholera)。小說講述十九世紀末期一場兩男一女的,橫跨幾十年的三角戀,但雖然「瘟疫」構成了重要的歷史佈景,馬奎斯真正想要描寫的是「愛」--令人「腹瀉、吐綠水,暈頭轉向,還常常突然暈厥」,「脈搏微弱,呼吸沉重,像垂死之人一樣冒著虛汗」,並「迫切希望自己死掉」的,跟霍亂(cholera)症狀幾乎一模一樣的愛。

而事實上,「cholera」/「cólera」在西語中除了可解作「瘟疫」﹑「霍亂」,還可以解作「passion」-一方面代表對生命和愛的「熱情」,但同時也意味著「受難」和「痛苦」(耶穌被釘十架亦被稱為「The Passion」)。源自「choler」(黃膽汁)的「choleric」在英語中解作「易怒的」﹑「暴躁的」,是古希臘-羅馬醫學中根據人類體液分出的四種氣質(temperaments)之一,另外三個是「sanguine」(血液;樂觀的)﹑「melancholic」(黑膽汁;抑鬱)和「phlegmatic」(黏液質;冷淡的)。

佩瑞爾有句名言:「情慾是死亡的解藥」(the erotic as an antidote to death)。她是猶太人,父母都是各自家庭中唯一一個納粹集中營倖存者。她從研究父母的集中營經歷中發覺,即使在集中營這樣黑暗絕望的地方,還是有人享受和人交往,享受音樂﹑舞蹈﹑愛與性,並以這樣的對生命的熱情來對抗死亡的幽暗。

愛上一個人的時候,我們充滿期待﹑迸發熱情,同時感受到不確定﹑煎熬﹑痛苦﹑妒忌﹑孤獨﹑不安﹑自卑。這些未必都是令人感覺良好的情緒,但起碼感受到這些情緒,代表我們還是一個有血有肉的人--當「正常」世界戛然而止,我們所知一切好像要走到盡頭的時候,去和其他人建立關係,去感受性的歡愉,愛帶來的一切奇形怪狀的情緒,或者是我們想要感受自己存在的證明。

尋找自由:瘟疫與監控

上面提到這兩年出現很多「抗疫書單」,卡繆《鼠疫》﹑馬奎斯《愛在瘟疫蔓延時》﹑薩拉馬戈《盲流感》都是常客。而比較「學術」一點的書單,則幾乎一定會出現福柯(Michel Foucault)的《監控與懲罰》(Surveillance and Punishment)。

在撰寫權力變化史和描述權力運作方面,現代社會理論家和哲學家中少有出福柯之右。他尤其擅於將生物政治(biopolitics)理論化:國家機器和社會如何通過控制個人的身體,來達到控制社會和鞏固權力的目的?例如在《古典時期瘋狂史》(Madness and Civilizations)中,福柯以中世紀麻風病人被丟到船上漂流的歷史開始,追溯了社會如何定義「精神病患」,而這些病患又怎樣慢慢地被隔絕在「正常」社會之外。

在《監控與懲罰》中,他借用邊沁的「圓形監獄」來比喻現代權力運作。在圓形監獄裡,所有人的一舉一動都被暴露在陽光下,中間的監視塔可以窺見所有人的一舉一動。我們之間全部被高牆隔開,沒辦法彼此溝通,也無法逃遁。福柯說這種可見性是一種陷阱(Visibility is a trap),因為我們全都活在一種自己被全天候監控的假定下,久而久之就內化了那些規條,就算沒有人在監控我們,我們都會乖乖地遵照規則,自願協助圓形監獄正常運作。

福柯說現代權力正是這樣操作的。「監控」和「懲罰」再不是在昏天暗地的陰暗地牢裡發生的事,現代科技可以幫助我們在光天化日實現這一切。而在《監控與懲罰》裡,福柯用的例子正是瘟疫:在大流行期間採取的一切非常手段,將人標籤為「健康」﹑「不健康」﹑「已感染」﹑「未受感染」的防疫手段,是這種權力滲入社會秩序的方式,因為這些標籤決定了你能不能出門,可以去哪裡--即是,你還能不能做一個有完整權利和自由的公民?

然而防疫與自由的界線在哪裡呢?當人工智能﹑人臉辨識﹑生物特徵辨識等大數據工具可以大規模使用的時候,收集我們日常私隱易如反掌,而且我們的政治﹑經濟自由都可能受到威脅。根據Freedom House去年年底的研究,疫情開始至去年10月,全球有80個國家的自由度大幅倒退,言論和出版自由尤其受到攻擊。許多國家以防疫為名,開始了具入侵性的科技監控計劃,例如俄羅斯去年就在莫斯科裝了十七萬個監控鏡頭,政府給出的理由是為了逮住違反防疫規定的人。

在這樣的背景下回想關於5G的陰謀論,也許就能夠明白,人類編造那些故事不是因為純粹的「不信科學」,而是因為科技與科學再進步也不能取代政治。無疑每天飆升的感染數字怵目驚心,但「不監控就會死更多人」大概永遠不能成為大規模監控的理由。科學不懂得問的問題是:「這樣做值得嗎?」「這樣做合符道德嗎?」「這些數據將來會不會成為傷害自由的工具?」

結語:人類群星閃耀時

標題中的「困囿時分秒,看人類多麼渺小」來自今年爆紅的香港男團Mirror成員柳應廷的歌「人類群星閃耀時」--歌名來自猶太裔作家茨威格(1881-1942)的同名著作《Shooting Stars: 10 Historical Miniatures》。其實我沒有像周遭朋友們一樣成為Mirror迷,只有這首歌讓我單曲循環了很久。歌和書中間沒有太大關連,唯一有點關係的是背後的一個想法:那些改變歷史的瞬間,當下看起來其實毫不稀奇,甚至相當平庸,毫無閃光。

所以,也許今日回顧2021年是太早了,我們需要一點事後孔明才能理解剛過去的,混沌又令人惴惴不安的三百六十多天。在我們期待開關,世界卻又因變種病毒和各種原因將國門緊閉,期待愛,卻又見到族群間的藩籬愈築愈高的同時--我們似乎是難以對世界抱有任何希望的。

我的老師,已故社會學家賴特(Erik Olin Wright)教授說過,人類史上要建立烏托邦的所有努力最終都帶來災難;著名加拿大小說家伍特活(Margaret Atwood)寫的《使女的故事》,是宗教狂熱者用法西斯手段建立烏托邦的反烏托邦(Dystopian)故事(以伍特活的說法,她寫的是「Ustopia」,因烏托邦與反烏托邦本是一體兩面)。但無獨有偶,兩位對「烏托邦」這個理念毫無幻想的作家和學者,居然都是最孜孜不倦地要想像烏托邦的人。賴特想要建立「真實烏托邦」(Real Utopias),伍特活想要想像「實際的烏托邦」(Practical Utopias)。我覺得值得注意的是,他們兩個人的烏托邦都是複數詞「Utopias」:烏托邦要不成為反烏托邦,我們必須接受它可以有無限個可能性,有些甚至不太像烏托邦。

我想,走往烏托邦的路,第一步就是知道我們永遠都沒法到達烏托邦,以及我們這個窮山惡水的地方,或者已是桃花源。

英倫才子狄波頓在受訪時說,在甚麼都沒法確定,甚麼都不「正常」的大疫時代生活,我們唯一能夠過得比較幸福的辦法,是保持「非常,非常悲觀」(be very, very pessimistic)。我們不需要空洞的希望(hollow hope),我們需要的是抱著必死意志的希望(gallows hope;「gallows」指斷頭台),即知道雖然我們只有死路一條,但走往斷頭台的路上,也有很多繽紛的果實,也有許多「小確幸」的事情在發生。我們可以抬頭摘個果子一口咬下去,也可以看看湛藍的天空,這些都還是可能的,也是會給我們希望的。

一年之末,我想就留這個「必死的希望」給讀者吧:在知道生命充滿痛苦,世界仍然殘酷之餘,不要忘了抬頭看看天空。

作者的文章也啓發了我的思想。尋找人生意義,自古人以來到現在都沒有停之的,我思故我在。雖 事過境遷,但依舊是你自己。

越来越多的人接受和我一样的人生观,我感觉很复杂。希望还是不这样的好。

让通往死亡之路上充满爱,才是人生的意义

既悲观又乐观的好文,看完觉得好温暖,收到了鼓励~

这篇文章的读后感好像刚看完的韩剧《人间失格》的观后感。

婉容的文章总能给人温暖喝力量,非常感谢

直視死亡,才會有活下去的勇氣。

我想,我们在不可为中拼尽全力地寻找一种可为,就像是在石头一般坚硬的世界里努力开凿,最终创造些一闪而过的火花。但这些火花,就是我们存在的意义。正是因为粗糙、对抗、残缺、不完美,才能新鲜生动地过每一天。

新年快乐~

特首林鄭月娥表示自己會繼續打科興,「因為我係第一批打科興嘅,總之打開科興咪繼續打科興囉,而且據我了解,抗體唔係話數字愈高就愈巴閉、夠就得架喇……」

當一個人以政治態度為優先考慮,科學數據對他們來說只是廢話。

😭 感謝

哭粗來!

感谢 非常喜欢这篇

感谢端的陪伴。

写得太好了!在结尾提到的极致的悲观其实也是乐观。我们的生命只是宇宙的一息,想到自己能在茫茫的宇宙留下一丝痕迹也是幸运的。

很好的文章,帶讀者一起站在雲頂看萬象之變,疏理出歷史演化的重要因果脈絡,同時以大時間尺度把當代變幻描述得如此雲淡風輕,就像文中所引用的哈拉瑞的文章一樣。