那家餐廳已經不在了,我記不起那天吃了什麼,只記得是和家人一起去的,我大概只有十歲。父親給我一美元,打發我去角落的彈珠機,別打擾大人講話。那是我第一次接觸街機,當時肯定被機器上各種設計迷住,可現而今也都忘了,唯一有印象是街機屏幕。看起來就像當時的家用電視機,但是旁邊有些奇怪的旋鈕——所以我可以控制這個電視?(很久很久以前,控制屏幕裏的東西變化聽起來就像時空旅行一樣不靠譜。)好吧,我又暴露了年齡,我的童年在1970年代的美國度過,有幸見證了世界上最早的電子遊戲《乓》(Pong)——不僅是遊戲本體,還有它誕生時代的載體與環境,1970年代美國小城的一家餐館。

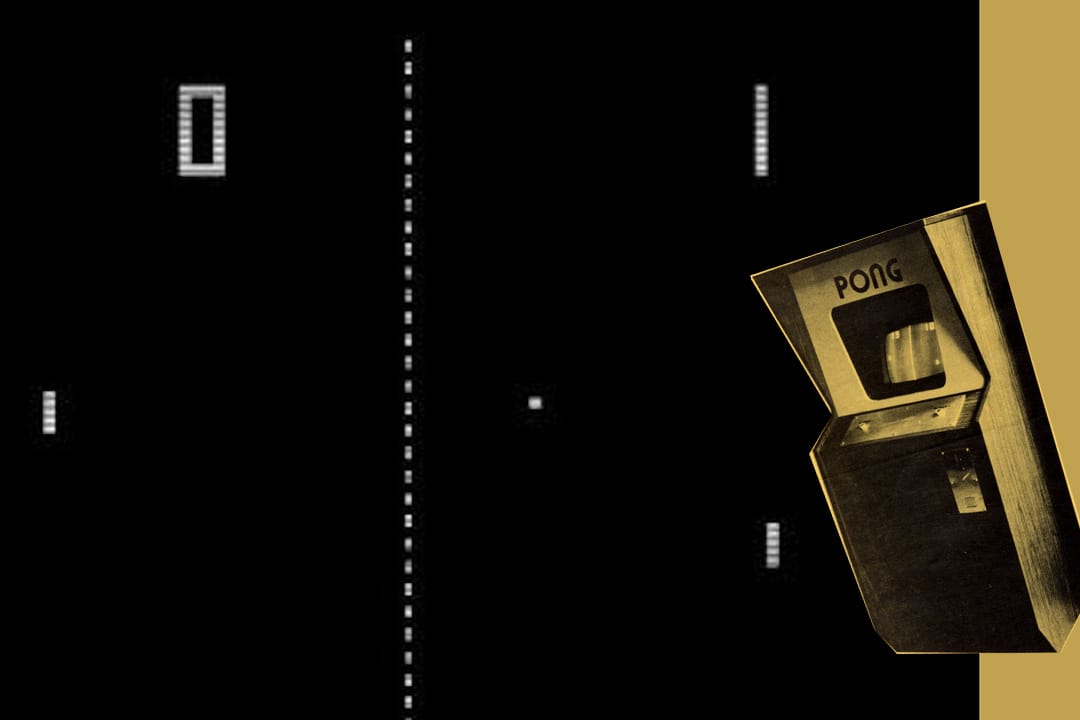

那天的屏幕上,《乓》看起來像是屬於未來的運動,由於視角的原因人們都假定那是一張乒乓球枱,一個很酷很有未來感的乒乓球枱。一個(方形)小球在兩個「球拍」之間來回運動。畫面是黑白的,不過你要知道當時很多電視也是黑白的。對一個十歲的小男孩來說,這個八位像素的單色遊戲已經足夠炸裂,因為之前誰也沒見過「視頻遊戲」,沒見過可以互動的屏幕,更別提印在機身上的遊戲公司名稱也足夠奇怪:雅達利(Atari,創立於1972年的美國街機公司)。

對於當時的美國酒吧來說,遊戲機可真是個好東西,它能更快吸乾醉漢身上的錢。不過在七十年代,小孩是不可以在酒吧裏閒晃的。當然啦,小孩也不可能找到那麼有油水的工作,可以支持他們一天花20美金打街機。於是,家用電子遊戲機應運而生。我不記得我們家第一台主機是哪個了,反正不是最好的那種。機身好像是淺褐色的,上面有朱古力色的按鈕。裏面裝了幾個遊戲,但我們喜歡玩的只有一個抄襲《乓》的遊戲,好像名字叫《乒》(Ping)。