第55屆金馬獎頒獎典禮在「FIRST青年電影展」策展人高一天的結語「電影是可以超越語言的,它可以讓語言變得統一」中落下帷幕。這個帶點突兀的尾聲,放在今年政治意味前所未有之濃厚的金馬頒獎語境中,註定難逃被兩岸媒體與網路論壇以各自立場予以解讀的命運。不過,一語雙關的「宣示」也好,心有餘悸的「表態」也罷,愛電影的人,大概總歸能從這位電影工作者情急之下的雜亂措辭裡,聽懂他試圖想要表達的「電影語言」的共通性——就像德勒茲曾說,電影不是一個語言系統,但它處理了語言無法言說的部分,電影本身,就是一個說話的過程(speech-act)。

遺憾婁燁,痛惜胡波

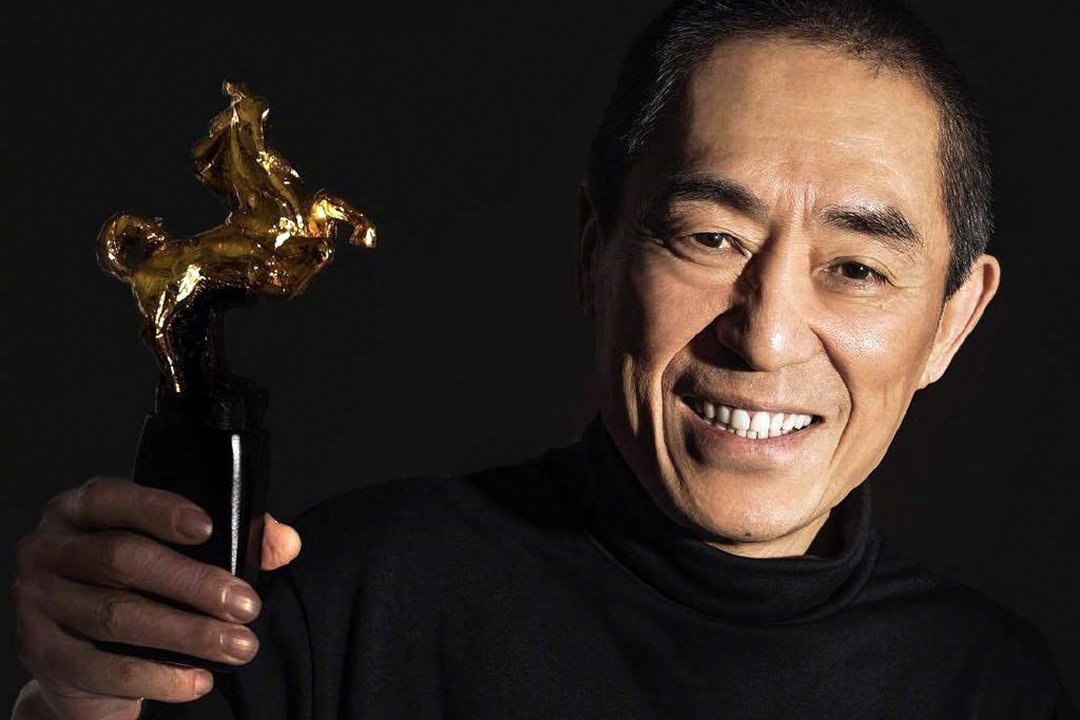

如果只看今年金馬獎對兩岸三地電影的嘉許取捨,這份獲獎名單應該並無太大爭議。唯一比較遺憾的,是先前被影迷廣泛看好的婁燁今次顆粒無收。儘管《風中有朵雨做的雲》被公認為他近年集大成之作,卻還是在「最佳導演」的競逐中輸給了憑《影》首度入圍金馬的資深導演張藝謀。而技術上的優點和劇作上的缺點同樣明顯的《影》,同時包攬了與「視覺」有關的所有獎項。金馬的這種決定其實也算合理:既全面肯定了《影》在個人風格、造型、美術上的優勢,也很清楚該片在劇作和表演上的短板。

獲得最佳劇情長片與最佳改編劇本的《大象席地而坐》,是大陸青年導演胡波的遺作和他生前的唯一作品。這部長達230多分鐘的影片,以創作者的生命為代價,才從不見天日最終走到了能在國際影展上大放異彩。《大象席地而坐》源自胡波(筆名胡遷)的同名短篇小說,文字裡的故事其實發生在台灣,而且也比電影要更魔幻。讀過小說就會發現,與其說劇本是「改編」倒不如說是重寫,原本頂多兩三場戲的單線敘事,變成了巧合交織的多線敘事。「花蓮動物園的一頭大象」也被轉移到了「滿洲里」,而相比小說,被放大了十倍百倍的部分,則是歇斯底里的「憤怒」。

「這個國家的人為什麼這麼邪惡呢? 」這是一種集體的無路可逃。

接近四個小時的觀影過程裡,「憤怒」或者說「暴怒」充斥著這部影片的每個毛孔:一言不合就動用言語或肢體暴力,毫不克制也毫無希望。如果試圖為這些巨大的憤怒找到源頭,其實大概也就如劇本中所寫:「這個國家的人為什麼這麼邪惡呢?為什麼年紀輕輕的就這麼邪惡!總是你走在大街上就有個人要搞死你!」這是一種集體的無路可逃。電影裡的井陉縣看起來和所有被霧霾籠罩的中國北方城市一樣糟糕,而胡波不斷藉角色之口所傳達的就是「活著就是很煩」、「人活著是不會好的,會一直痛苦一直痛苦⋯⋯」——你以為換一個地方會好,其實還是會繼續痛苦。

每個曾被困於困境的人,都一定會喜歡片尾夜行觀光車所駛過的那條高速公路,甚至暗暗期盼前方永無盡頭。胡波在原著小說中曾寫:「我根本不知道是衝下懸崖,還是安然無恙,對這一生是比較好的解決辦法。」去滿洲里看大象是電影裡逃遁的路徑,但現實中的胡波卻沒有找到死亡之外的出口。金馬獎揭曉後,人們痛惜設想,假如他未離世,看到自己堅決不向商業妥協的決心終於獲獎會作何反應,但或許他在《大象席地而坐》中也早已提前作答:「一點也不厲害。任何人花時間浪費在任何事情上都能這樣,看起來還TM挺行的。」

金馬獎給予這部電影的高度肯定,既像是某種遲來的「伸張正義」,也非常符合金馬一貫的美學精神:鼓勵藝術導向與大膽的影像實踐。所以評審團認為該片是「一部向殘酷現實咆哮,卻飽含詩意的作品」。

金馬獎給予這部電影的高度肯定,既像是某種遲來的「伸張正義」,也非常符合金馬一貫的美學精神:鼓勵藝術導向與大膽的影像實踐。

電影盛會?政治話語舞台?

這一屆表演類獎項的選擇,也稱得上恰如其分。最佳女主角女配角都花落台灣本土,「劇場女神」謝盈萱此前已憑《誰先愛上他的》拿下「台北電影獎」影后,而且她收放自如的表演層次也遠遠優於其他幾位角逐者;反而丁寧能贏過《翠絲》裡極有實力的惠英紅著實不易——不過回想起來,《幸福城市》能讓人大爆淚點的結尾,的確都是源自前面丁寧雖然不多但可圈可點的親情戲份。最佳男配角似乎是今年最沒有爭議的獎項,在《翠絲》中飾演「打鈴哥」的袁富華單憑一句說自己「其實是個女人」的台詞就演技炸裂到足以讓人心服口服。而影帝頒給《我不是藥神》中的徐崢也算中規中矩,金馬獎給出的理由是角色本身雖然取材自真實人物,但他進行了有創造性的人物詮釋。《我不是藥神》也同時囊括了最佳新導演和最佳原著劇本兩項大獎,足見金馬對這部大陸現實主義題材的肯定。

最佳動畫長片《幸福路上》和最佳紀錄片《我們的青春,在台灣》其實都是與「台北電影獎」一致的選擇;兩部作品雖然都具有政治意味,但後者卻因導演傅榆所發表的得獎感言直接涉及兩岸關係中最敏感的統獨爭議,從而徹底改變了今年金馬頒獎禮的基調,更讓後半程的頒獎典禮無形中轉變為一個政治化的話語舞台,「一個金馬,各自表述」的暗湧,隔著屏幕呼之欲出。

他們不會認為在金馬的頒獎舞台上,有哪些敏感底線需要避忌;他們也同樣無法理解大陸影人希望「藝術歸藝術政治歸政治」的幽微心情。

先是頒獎嘉賓涂們強調自己是再次來到「中國台灣金馬」做頒獎嘉賓以及感到了「兩岸一家親」,進而徐崢發表影帝感言時也以金馬獎是「專業的電影殿堂」和「相信中國電影會越來越好」作為結語。語帶機關的各種尷尬最後只能靠李安頒發最佳影片時用「在華語生態環境裡,我們好像一個大家庭」來圓場。一場電影盛會,究竟為何會如此迅速延燒成兩岸關係大是大非的爭議,更在大陸微博上發酵為「中國,一點都不能少」的政治立場表態呢?

金馬情結 vs 政治論述常態化

原因也很簡單:兩岸對於同一個「金馬獎」舞台的認知與期待或許截然不同。可能台灣人很難理解大陸影人心目中的「金馬情結」——對所有應邀參加金馬頒獎禮的中國電影人來說,入圍甚至獲獎所代表的是對自己作品的至高肯定。他們將金馬視為很純粹不摻雜質的藝術坐標,所以胡波的導演系老師王紅衛會在台上強調「金馬是推動華語電影前進的最勇敢力量」。大陸的創作環境本身已多掣肘,每一位創作者都行路不易,故而金馬的頒獎舞台在他們心目中也更有一種「純藝術性」的、帶有激勵作用的、符號式的神聖感。

但事實上,台灣的輿論場卻並非一個「藝術至上」、可以將「藝術」單獨切割出去談的大環境。台灣人早已習慣了政治論述的常態化,生活與政治難分難解,不同的議題與立場乃至這座島嶼的未來命運,也都可以在公共場域中被論述。傅榆的表態在他們看來,就和丁寧領獎時力挺同志平權要將獎項「獻給所有同志朋友」一樣平常。他們不會認為在金馬的頒獎舞台上,有哪些敏感底線需要避忌;他們也同樣無法理解大陸影人希望「藝術歸藝術政治歸政治」的幽微心情,只能說兩岸影人各自面對的語境、對於公共論述的訓練乃至背後的整個政治生活經驗都大相徑庭。所以一方眼中百無禁忌、言論自由的舞台,在對方心目中,卻是渴望回歸創作初心、不染紛爭的「淨土」。如果說金馬獎在大陸是因為藝術和美學的價值而顯得格外「純粹」,那麼它在台灣卻是因著包容與尊重的力量得以源遠流長。

大陸的創作環境本身已多掣肘,每一位創作者都行路不易,故而金馬的頒獎舞台在他們心目中也更有一種「純藝術性」的、帶有激勵作用的、符號式的神聖感。但事實上,台灣生活與政治難分難解,不同的議題與立場乃至這座島嶼的未來命運,都可以在公共場域中被論述。

金馬的紛爭背後,可能更多人遺忘了今年的主題其實是「配角」——不只是剪接、音效、動作設計等等幕後人員,就連茶水、道具,都是金馬所讚頌的幕後英雄。我記得整場頒獎典禮最觸動我的環節其實是那段紀念在過去一年中離世的影人視頻,其中不只有演員雷震岳華、導演李孟哲劉立立等人們耳熟能詳的名字,更有電影沖印魏木金、攝影賀用正這些純粹的幕後工作者,而看到那段短片由遠及近歷數到盧凱彤、藍潔瑛、直至鄒文懷時,我唯一的感受只是,放眼華語世界,唯有金馬獎會願意花費時間與心思去珍重紀念這些名字在華語電影工業中留下的吉光片羽。

電影當然不可能讓語言變得「統一」,但電影本身就可以讓所有真誠善用「電影語言」的人,進入一個能夠溝通的語境去更暢順對話。從這個意義上看,「一個金馬,各自表述」大概也無需太過介懷——反正各自表述的是頒獎禮又不是電影。而回到電影本身,至少像《大象席地而坐》這樣的作品,可以因為金馬獎的舞台,而給予創作者作為電影人應有的尊嚴。

很多人天真的认为“但無所顧忌是因為台灣擁有言論自由”,我倒是想知道,如果高雄人投票脱离台湾,台中人投票脱离台湾,台北人投票脱离台湾,那时你们会怎样?我猜应该是鼓励民主,支持民主投票,支持投票结果。如果您真这么想,那您可真是个骨子里的民主捍卫者,而不像这里大部分人那样的猥琐的键盘侠

" 他們不會認為在金馬的頒獎舞台上,有哪些敏感底線需要避忌; " 台灣人當然知道兩國間的政治敏感紅線是什麼。但無所顧忌是因為台灣擁有言論自由。"他們無法理解大陸影人希望「藝術歸藝術政治歸政治」的幽微心情。" 台灣人當然可以理解。在沒有言論自由的極權國家,所有能被放送的語言都承自主子思想的跳針式複誦。自由人不會集體跳針式複誦。這就是奴隸與自由人最大的差別。

大陆的政治敏感到什么地步呢,首先,最佳女配角丁宁在表达对同志朋友的支持后,腾讯视频的播便被掐断;然后,傅榆事件发生后,「金马奖」成为新浪微博搜索敏感词,只能搜索到机构认证用户的发言;今天,金马奖成为哔哩哔哩禁止题材,任何有关本届金马奖的投稿都不予通过。

心疼李安

最可憐的是電影人。

这篇文章对“大陆电影人“艺术归艺术政治归政治”的幽微心态”是有误解的。

首先大陆的普遍“去政治化”,正是因为政治参与度上的不可行,所导致的自我阉割,而不是真的相信有纯粹的“艺术”,或者纯粹的“社会生活”。

其次,中国电影人对金马的表态,并不是真的希望金马办成“纯粹的电影节”。承认“金马”是最勇敢的力量,并且屡有突破底线(虽然换在外界标准下未必出格)的作品获奖,本身就说明了对金马的期待并不是“去政治化”。

所谓的希望金马“纯粹”,只是希望在有限的空间下,依靠金马的“纯粹”,换取更多空间,以及继续交流的机会。当然这样是非常一厢情愿的。

藝術是基於對個體的尊重的。無視個體獨立意志的政治觀點 既不算是政治 也無關藝術、無關美,但是強調個體價值的政治制度無疑是藝術的基石。

藝術本來就是創作者用以表情達意或者賺錢謀生的工具罷了,藝術之所以美好,是因為它碰巧能打動某個人而已,沒有必要神化藝術。

把金馬視為純藝術的舞台,某程度上是種誤解;或者說,對於藝術與政治之間關係的誤解。藝術選擇不同的形式呈現,但終究包含著創作者想要表達的內涵與政治觀點(無論作者是有意或無意),此觀本屆的最佳影片「大象席地而坐」即知,縱使期導演已經無法在頒獎現場中親口發聲,但該片的政治意涵仍然嘶吼而出,這難道不政治嗎?又比如張藝謀,當年的「英雄」為何會被認為是對中共政權的諂媚,不正是因為電影展現的「大一統至上」氛圍,這難道不政治嗎?如果要侈談「純藝術性」,那藝術可能根本無法存在

所以我們在談藝術與政治的關係時,準確的用語應該是:「政治不應沾染藝術」;而非絕大多數中國網民與少部分臺灣網友想像的「藝術不應沾染政治」,意即,政治應該允許藝術家以其所欲的各種形式,表達期所欲的各種政治的、非政治的想法,無須加以限制。而正是這樣不加以限制,正是這樣的自由,讓金馬獎得以「純粹」,純粹為了藝術創作者而存在,使藝術家得已不畏於任何政治的限制,自由的表達、自由的創作

别的不说,先支持选凝姐一记

引用一下丁允恭先生的文字

"你可以說完這些,安然地來、安然地走,而且你說的話不會經過延遲直播、有機會被剪掉。你的演出因此變成荒謬劇而不是壯烈的悲劇,就是因為這裡是台灣不是中国台湾。

而我們甚至不知道你說這些是出於真心或是出於恐懼。"

分析鞭辟入里,谢谢作者

很吊诡,既然这帮大陆电影人去金马是为了纯粹的艺术,那就不该做出这样带有政治化的表态。他们慌忙表态是因为害怕会有被大陆政府封杀的危险,这又说明了即使这一刻他们站在台湾的土地上却仍旧逃脱不了党国威权的束缚。各位电影人就不要自我欺骗了。

Sz1990

你這種水準還是繼續給共產黨做狗好了

金馬可以為影人避風,這不必感恩,但要有自知。我以這次大陸影人的集體表現為恥。

第一次沒看到末段。我們都有覺悟小至金馬大至台灣,這麼多年,都是靠曖昩來爭取存活空間,也是曖昩創造了呼吸餘地,無論對因經濟發展而日益困頓的台灣影視界,還是因極權越趨跋扈肆意而不得已卑顏屈膝(當然也有大陸人不這樣看自身處境)的大陸影視界。但曖昩終會到達無法圓場的時候,就是當被觸及的是使暖昧無以為繼的根本矛盾時。這次大陸影人帶來的衝突即為一例,是無法和稀泥的。而「反正各自表述的是頒獎禮又不是電影。而回到電影本身,至少像《大象席地而坐》這樣的作品,可以因為金馬獎的舞台,而給予創作者作為電影人應有的尊嚴。」則不禁讓人疑惑,是誰在各自表述,金馬在作者眼裏的剩餘價值難道不是它最大的價值?何來「至少」一說?

你的祖國沒有革命的土壤,但有裸命並以命相搏的土壤。我的祖國早已淪陷。

看了下面的评论,我只想说一句,如果没有大陆参加的金马,我感觉只能越来越式微,而下面一群人居然没有一个看见,可见其短视。从这点,我也理解了为什么台独人士为什么有胆量台独了,但是我看到他们的行为都是假台独,真正的革命都是要流血,同时,有外部大环境的因素,现在祖国越来越强,完全没有革命的土壤,所以还是不要瞎折腾算了

、

會將藝術視為必然是「純粹」而無關政治的,就代表思想被制約了

內地電影人如果不上台,下次請不要來!

謝謝作者,看完很感動。

评价艺术自然要剥离政治,也包括其他一些因素的影响。那番致辞确实稍有不得体,但获奖人有表达观点的自由,也无可厚非,但大陆演员的反应也是值得玩味的。傅至少知道自己想表达些什么,而强行“一家亲”就带着一种挽尊的可笑罢了。可悲的是,长期宣传洗脑下,大家接受了这个设定,却也放弃了思考,这种时候除了苍白的“一点都不能少”以外,居然拿不出一句有力的反驳,但也在墙内被宣传成英雄,不知该说些什么。

这才是一篇正常的金马奖报道。

這篇講得真好

除了女主角那段的評價以為,其他都很贊同。

(不是說謝不好,只是曾在《三夫》的表演、照在《江湖兒女》的表演,就算沒過之也無不及。尤其曾的角色難度大概是本屆最高。)

看到描写金马奖展现“配角”的最后一段,很感动。这里的包容尊重多元是金马奖的魅力来源。

可以理解中國電影工作者的心情。然而如果台灣還在戒嚴時代,如果不是台灣電影工作者數十年來的衝撞,所謂「很純粹不摻雜質的藝術坐標」根本不會存在。藝術的自由,是公民參與政治的結果。用「政治歸政治,藝術歸藝術」當作底線與當權者妥協,並不會阻止當權者跨過那條底線,因為對打壓自由的人來說,政治根本沒有底線。

當然壓力當前,個人選擇各有不同,但衝撞並非不是選項。據說婁燁是唯一參加惜別晚宴的中國人,必須向婁燁致敬。

台灣不是無力分開政治與藝術,是不需要。

謝謝作者的觀察

如果大陸人是想來台灣尋找淨土,就應該先整明白「淨土」的成因。

台灣人為什麼需要為了中國影人把藝術與政治分開呢?我們選擇從"心中的小警總"走出來,就不該走回頭路!說出無所畏懼言詞,不受任何中國國家恐怖主義的影響!其實這些中國影人也很可憐的,回去下了飛機會不會立刻被帶走都不知道,當然必需嚴守政治紀律説該說的話⋯⋯可憐啊!可憐!

賈選凝小姐!

幸會又見你出影評!

2012年多謝你對"低俗喜劇"的評論。

令一套本套電影變成獨立思潮的起點。。。。

何來跑到中華民國!

你不是共和國的女兒嗎?

大陸人金馬看成純藝術;台灣人則無力把藝術和政治分開。

這個結論可圈可點。傅榆的言論是被涂們導向政治對決的層面的。如果尊重藝術的純粹和超然,我們不得不設想來自大陸的電影人可以有更得體、更能與官方政治語言分割的回應方式。

推这篇,写得很好。

金马在华语电影奖项中的分量和含金量,全然来源于它的“包容”。电影可以是曲高和寡、追求极致的艺术,也可以是反映社会现状、探讨人性、表达自我的记录。

金马的可贵在于,它既有鼓励任何人自由表达的勇气,又有评价作品的宽容。艺术不会因涉及政治而被玷污,艺术只会死于“审查”和“自我审查”。

這段講得很到位——「台灣人早已習慣了政治論述的常態化,生活與政治難分難解,不同的議題與立場乃至這座島嶼的未來命運,也都可以在公共場域中被論述......他們不會認為在金馬的頒獎舞台上,有哪些敏感底線需要避忌」。所以當傅榆在台上發表那樣的言論、下面也一片鼓掌歡呼時,與其問「為何沒顧慮客人的心情」,不如說他們完全沒想過需要顧慮什麼心情,就是一個導演說說她的理念,下面的人很自然地拍手鼓勵,這在台灣跟呼吸喝水一樣單純。自由的人在自由的土地上,不需要什麼政治敏感度。

台灣的珍貴之處就在於百花齊放,包容和自由,這是大陸無法企及的,也是井底之蛙無法理解的。任何藝術都不可能脫離現實,脫離政治,藝術不能沾染政治,也是社會主義特色,確切的說,是不能沾染不被喜歡的政治。像吳京那樣,就蠻有市場的。有句話怎麼說的,藝術應該不斷干涉政治,直到不再被政治干涉。

大概就是這樣。

中肯之論。

金馬獎反倒像是中國影視人的集體避風港,礙於大環境下的自我審查,這裡提供創作者通過藝術尋找不同語境下多元表達的舞台,隱晦卻也激發出驚人的創作能量,這本就是生活在自由言論下的台灣所難以理解的事情。

只是長期下來,一邊對於政治話題避之唯恐不及,卻又不得不做集體表態的尷尬扭捏。另一邊,導演多年社會運動的積極參與和對話所集結出個人身份認同的公開宣示,卻意外點燃兩岸最敏感的統獨之爭。

這港內終究刮起了颱風,兩種政治體制的碰撞,一發不可收拾。

台湾早就不一样了,彼此无法理解是事实。