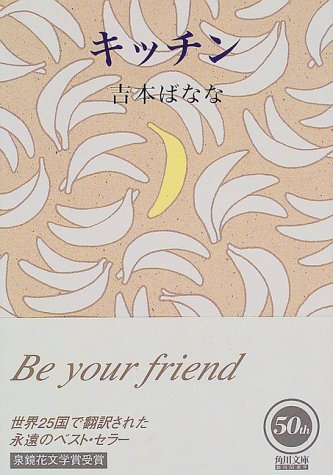

《廚房》以料理和面對死亡的療癒作為全書主軸,更寫變性人等性別議題,不僅在保守的三十年前是新鮮的創意,如今讀來也毫不褪流行。《廚房》短時間內就創下三百萬冊以上的銷售量,之後她的每一本書都是暢銷書,在日本社會掀起「芭娜娜現象」,奠定她療癒小說的暢銷天后地位。而因為吉本芭娜娜本身就是個美食主義者,因此文章中總會寫到吃。飲食療癒,在日本之所以蔚為風潮,吉本芭娜娜肯定是重要一人。

在那個還沒有網路的年代,閱讀仍是主要娛樂,且對大眾有強大的影響力。像是《廚房》這樣的飲食療癒小說,用文藝腔稱讚美食療癒人心,我想多多少少影響了那一代日本人的語言使用方式。這一批受到影響的讀者,轉而從事記者、作家(例如小川系就坦承受到吉本芭娜娜的影響才寫作)、雜誌編輯、漫畫家、電視台戲劇工作之際,說起飲食,自然也就很難脫離心靈療癒的連結吧。

原著最重要的幕後角色消失了?

當平面作品對食物療癒的敘述,轉換成螢幕畫面時,該如何透過視覺去傳遞出「療癒」這麼虛無的感覺,就有更多細節得顧及了。

料理造型師(Food Stylist),或譯食物造型師、餐桌化妝師,對於我們來說或許還不是個太熟悉的職業,但在日本已有三十年的歷史。簡單來說,料理造型師不是(或不只是)廚師,而是替在電視劇、電影、廣告和雜誌中出現的食物,擔任忠實呈現的諮詢,並為食物造型出最適於拍攝的樣子。

在《深夜食堂》華語版引起的眾多討論中,似乎鮮少看見有人提及一個非常關鍵的要素,那就是到底誰是這齣華語改編版的「料理造型師」呢?

日版《深夜食堂》戲劇中,無論從宣傳、網路討論或傳媒新聞裏,有一個女人幾乎不會缺席。甚至若說她的地位與原著安倍夜郎、導演和演員同等重要,想必業界人士都不會有異議。這個人是《深夜食堂》的料理造型師,她的名字叫做飯島奈美。

在日版《深夜食堂》戲中出現的所有食物,全是出自於飯島奈美之手。她不僅將原著漫畫裏的菜色逐一立體化,甚至還可以為原著中描繪料理不足之處來補足加分。料理造型師替飲食故事的映像化畫龍點睛,而擔綱這項職務的飯島奈美遂成為成就《深夜食堂》的靈魂人物。

料理造型師(Food Stylist),或譯食物造型師、餐桌化妝師,對於我們來說或許還不是個太熟悉的職業,但在日本已有三十年的歷史。被譽為「日本第一位料理造型師」的板井典夫,在1983年以「料理造型師」為名成立工作室後,算是為這項專門的職業在日本揭開序幕。

簡單來說,料理造型師不是(或不只是)廚師,而是替在電視劇、電影、廣告和雜誌中出現的食物,擔任忠實呈現的諮詢,並為食物造型出最適於拍攝的樣子。因此,料理造型師的工作不僅是要烹飪食物本身,還要顧及餐盤的使用、餐桌上的擺盤設計,以及周邊環境的配合。畢竟觀眾是吃不到食物的,如何在視覺效果上呈現令人垂涎欲滴的感受,相當重要。

東西要好吃,才能帶動演員的情緒,觀眾才會被打動。詮釋她這句話或可大膽引申,食物若夠美味,演員在入口的剎那,臉上綻放出的表情自然會真實,最終也不至於淪為誇張又生硬的做作演技。

飯島奈美擔任料理造型師的第一部作品,是2006年上映的電影《海鷗食堂》。緊接着包括《東京鐵塔》、《南極料理人》、《樂活俱樂部》(原名めがね/眼鏡)、《海街日記》、《比海還深》等電影,以及《Going My Home》、《多謝款待》、《四重奏》等電視劇,這些家喻戶曉戲劇,劇中出現的食物,原來全都出自於她的雙手。當然,其中最令飯島奈美聲名大噪的就是《深夜食堂》了。

雖然在過去,日劇早有非常多以「吃」為主題的故事(許多亦都是從漫畫改編而來),但從前料理造型師多半只強調食物在鏡頭下的視覺感,實際上吃起來如何並不在乎,可飯島奈美則堅持她造型出來的食物,不僅要拍起來好看,吃起來也必須真的美味才行。這就是由飯島奈美擔任料理造型師的作品,相較於過去的飲食戲劇,以及跟其他料理造型師最大的差異。

飯島奈美認為,東西要好吃,才能帶動演員的情緒,觀眾才會被打動。詮釋她這句話或可大膽引申,食物若夠美味,演員在入口的剎那,臉上綻放出的表情自然會真實,最終也不至於淪為誇張又生硬的做作演技。

日本影劇中食物療癒的前提

難道只要把食物煮得好吃,弄得漂漂亮亮就行了嗎?一旦涉及到戲劇拍攝,就變得非常複雜。因為食物多半要在拍攝前煮好等待開拍,可是「時間」是天敵。整場戲的拍攝,現場有太多細節要配合,不可能一次到位,因此如何樣讓食物在演員NG中還能被拍起來漂亮,顏色不走調,甚至吃起來還美味,完全考驗料理造型師的功力。

魔鬼細節化的專業分工,以及相信專業的執行能力,向來是運轉日本這個社會機制的兩個重要零件。在日本,尊重專業的戲劇團隊,會讓料理造型師在拍攝現場stand by隨時指導和掌控狀況。忠於原著固然是基本方針,不過有時在料理造型師的建議下,導演和編劇也可能適時做一些微調。

導演松崗錠司就不諱言,與日本電視台合作時必須考慮到廣告贊助商,限制較多,但在 Netflix 的尺度較寬鬆,拍攝起來更自在。導演、編劇和食物造型師,如何在拍攝手法與商業配合之間取得平衡點,是一種戲外的藝術,更是尊重彼此專業的展現。

飯島奈美曾在訪談中談到,有時候在漫畫中看起來的食物很不錯,例如蛋豆腐蓋飯,可是實際上做出來時會有一種寂寞感。於是她便會建議灑上一些青蔥和魩仔魚,或是季節性的蔬菜。

另外,又比如台詞多的演員,在漫畫、小說或劇本中邊吃邊講話沒問題,但放到戲劇拍攝時會發現很多意想不到的問題。你要一個演員,邊啃雞翅膀邊講一大串台詞就很難堪。這時候,料理造型師就必須有所判斷。在不影響原著大方向的前提下,向導演和編劇建議更換成口感較軟的食物,或想辦法把雞翅膀煮到爛,但外表看起來卻酥脆。

日本的影劇當然也有置入性行銷的問題。《深夜食堂》日劇版,從日本電視台轉移到 Netflix 播出,導演松崗錠司就不諱言,與日本電視台合作時必須考慮到廣告贊助商,限制較多,但在Netflix的尺度較寬鬆,拍攝起來更自在。導演、編劇和食物造型師,如何在拍攝手法與商業配合之間取得平衡點,是一種戲外的藝術,更是尊重彼此專業的展現。

於是,那些主角們入口的美味,配合着劇情與拍攝技巧(不暴力的置入行銷),才能讓螢幕前的我們明明嗅聞不到也嘗不到,卻也跟着一起身歷其境的品味,一起感動。

在儒家思想的影響下,華人的食慾跟性慾就是綁樁在一起的。至於剩下的一半嘛,經常就免不了來一陣打打殺殺。不如把李安導演的《飲食男女》和《喜宴》也找出來複習一次吧。

戲劇改編和翻拍,向來不是件吃裏討好的事,更何況原著和原版影劇已是如此受到歡迎。姑且先不論置入性行銷手法是否粗糙,當《深夜食堂》電視劇華語版決定換湯不換藥去說這個故事時,基本上就注定會水土不服,處處充滿日文中所謂的「違和感」(突兀)。

許多網友都說了,夜市、路邊攤和大排檔,那種與戶外接地氣的豪放感,才是華人社會中的深夜飲食相聚地點。況且日版《深夜食堂》設定的舞台背景是在新宿黃金街。那裏是歌舞伎町和新宿二丁目的交匯處,才會有黑道、酒女、同志等形形色色的人進出食堂。一旦脫離這個地緣關係,這些角色彷彿也失去說服力。

其實說到底,華人的情感交流,哪裏會是關在一個深夜食堂那樣安靜的室內,慢慢吃,緩緩的對彼此掏心掏肺呢?真要在一個室內邊吃邊交流的話,換到中國,大概得變成一種《龍門客棧》式的互動才夠味。

自古以來傳世的詩作和賣座的戲劇,呈現出中國人在飲食空間中的情感交流,大約有一半是跟酒家女脫離不開關係。「食色,性也。」在儒家思想的影響下,華人的食慾跟性慾就是綁樁在一起的。至於剩下的一半嘛,經常就免不了來一陣打打殺殺。不如把李安導演的《飲食男女》和《喜宴》也找出來複習一次吧。電影中幾個關鍵的場景,要不是在餐桌上起哄嬉鬧,要不就是吃飯吃到翻臉吵架,好像才更貼近我們的真實生活?

離開杜撰的故事,回到真實世界。別忘了我們從小時候起,坐在餐桌前就是被長輩教育要專心吃飯的。要是閒話太多,立刻就會被劈頭罵上一句:「嘴巴是用來吃飯的!東西趁熱吃!」

於是,飯菜趁熱吃,心事卻涼了。淚水只好默默的往肚裏吞。我們的一餐,在心房還找不到鑰匙打開以前,一驚覺,也就草草的結束了。

在中國作節目,怎麼會看演員和導演是誰?第一個要看能不能播,第二要看誰出錢吧。

色戒也是一堆中國人啊、得獎了還不是禁播或剪片。

可悲的是,这部垃圾导演,监制,出品等都是台湾的,大部分演员也是台湾的。有些台湾视而不见。对了,抗日神剧很多也是港台导演!!!

看過的人就會明白,把牆國同一名字的東西與原創對比,其實是一種侮辱。沒有創造自由,一切向錢看的國度,你會有什麼期望?典型的中國夢=白日夢!

中国版的《深夜食堂》应改为《龙门客栈》较贴切。

一個用心做、一個向錢做!

一開始我看著截圖的方便麵就覺得有些好笑。但是真正看的時候覺得還是給中國女性提供了一些對於操蛋的現實發洩和發聲的途徑,大概是因為我身邊的女性朋友都很有壓力,多少讓我感同身受。影視作品能起到一些代言者的作用已經不差,雖然不同影視哲學有不同的現實觀。

至於方便麵,很難說大中華圈哪的經濟和文化條件徹底擺脫廉價快速食物,方便麵還給你剁點澆頭蓋三塊日本叉燒已經遠超中國大陸現實。就連香港,我在中大眾志堂吃的二十多塊港幣面餐,懶到要顧客我自己把出前一丁調味包倒上去,我真的跟Bill Burr一樣差點噴火:我是在參加一個接力賽你把面給我,我接棒把調味粉倒進去嗎?我付了100%的錢我要100%的食物啊!

但是這劇真的是四不像,完全的跟開在21世紀上海的日本租界里一樣的違和感。

感覺搞錯了重點,深夜食堂明顯看得就是人的故事,相較之下食物的呈現反而不是重點,就像飲食男女一樣。

我不覺得生氣,只是有種恨鐵不成鋼的感覺。

華文類型的話,可以試試韓良露

簡單的說 其實就是沒文化所造成的問題

他們買版權的時候沒想到為什麼這種題材會受歡迎 為抄而抄 只流於表面 卻不懂箇中真諦

以為買了就能大賺一票

还是白鹿原的油泼辣子面诱人。庄稼汉吸溜吸溜的蹲在墙角,吃完对身边的女人说而再来一碗---这才是中国治愈食堂的味道。

日本料理的精髓是吃生的

日本料理精髓是水,安静、疗癒,中餐是火,热闹、沸腾

艺术来源于生活,大陆观众没以前那么好糊弄了,抄袭照搬想赚快钱只能多交学费