曾被第53屆金馬影展提名最佳紀錄片獎的台灣同志紀錄片《日常對話》,入選今年柏林影展電影大觀,又在柏林時間2月17日晚,獲得今年柏林影展「泰迪熊獎」最佳紀錄片獎。《日常對話》講述了38歲導演黃惠偵與其同性戀母親的家庭故事,這也是這部片在海外首次完整播映。

我參與其中一場播映,戲院就在柏林最熱鬧的亞歷山大廣場上,影廳幾乎滿座,最近的是整排外國記者,之後是結伴而來的老夫妻,再遠處可以看見老老少少的酷兒情侶和朋友。那之後,我約了製片 Diana 及導演黃惠偵趁行程小空檔見面⋯⋯

——記者

「我沒有想過電影可以帶我走那麼遠。」

黃惠偵今年38歲,拿起柏林影展泰迪熊獎時,她這樣感慨。她曾經是因為家庭而失學的十歲少女、沒工作的時候就去台北車站看看人潮。二十歲跳牽亡陣(台灣民俗,喪葬儀式中用來超渡靈魂的陣頭及表演)成為導演楊力州的拍攝對象,這才接觸到紀錄片。她興起念頭在社區大學修了課,想拍關於自己家裡的事,來自底層的人關照底層的事。對她來講:紀錄,是為了尋找答案。電影以平直的台語告白,描寫導演和同志媽媽之間的日常家庭秘密。

親人間,距離與傷痛

1950年代的底層台灣,女人受家暴並不特殊。男大當婚,女大當嫁,若不走入樣板化的生活型態,似乎就成爲不被社會接受的人被社會遺棄,或許就會被粗暴地叫做「變態」。黃惠偵透過這部紀錄片回溯過去生活型態無從選擇的困境,用最人性同理心的方式,直直切入爭議核心:也就是人,愛,社會,制度。這些相應相生的環節,是如何限制人們對生活型態的想像,歧視是如何造成真正的悲傷,而愛又如何在日常對話中失落又重生。一直藏在導演心裏的疑問,漸漸變成人生的一種負擔。

「我和我媽一直很有距離,沒辦法溝通,我曾經試過寫信,顯然是沒用的。所以我才覺得只能透過拍一部片,來解決我們之間的問題。」在將近20年的製作期中,訪問母親的艱難,照顧新生女兒,她幾乎每週都興起放棄的念頭。

她在20歲拿起自購的DV,跟家族和母親說她要拍一部關於自己家的故事。長輩都笑了,沒有人把這事當真,他們覺得就算拍了也沒人想看。或許就是這樣不當回事的心態,讓他們入鏡之後反而保持著某種自在和真實,剛剛好的距離也讓電影議題得到更好的處理。

紀錄片工業的困境

單獨工作14年之後,黃惠偵在Docdoc工作坊認識了製片 Diana。Diana 沒有馬上加入這個小團隊:「要怎麼和一個已經自己工作14年的人一起工作?」面對如此私密的題材,Diana一開始選擇扮演顧問或是朋友的角色。時間久了,終於被導演的堅持感動。2014年,她正式加入了《日常對話》團隊。

台灣的紀錄片環境,幾乎不存在專業的紀錄片製片人的角色,也幾乎很少專業分工。在這裏,大家都想當導演。專業紀錄片製片,幾乎是沒有。大多數的導演,自己找錢、自己拍、自己剪,全部的事情都自己做,因此外界稱呼紀錄片還是手工業。大家都只管前端創作,其他事無人可以幫忙。專業分工的消失也造成很大的影響,從議題的田野調查、攝影剪輯的品質、到後續的參展、發行規劃,基本上大大影響了產業的面貌。黃惠偵笑說:「如果你在台灣問製片到底做什麼,他會告訴你製片的工作就是找錢,還有訂便當。」

從美國養成的專業紀錄片製片Diana,與曾任紀錄片工會秘書長的導演,這一次不只是要拍成這部紀錄片,她們還想做一個實驗:試著將她們期待的工作環境創造出來。Diana 用合理卻高於業界的薪資,找來原先做電視的攝影師、原本是導演的剪輯師和兩個製片實習生,組成了分工明確的團隊。Diana 希望和專業同業合作,也不排斥和新人合作:「我們在金馬放完試映,就有很多大的發行商找上門來,但是我們最終選擇了兩個年輕人,那兩個年輕人當時公司都還沒登記,但你看到他,就知道他們是真的愛這個作品。」

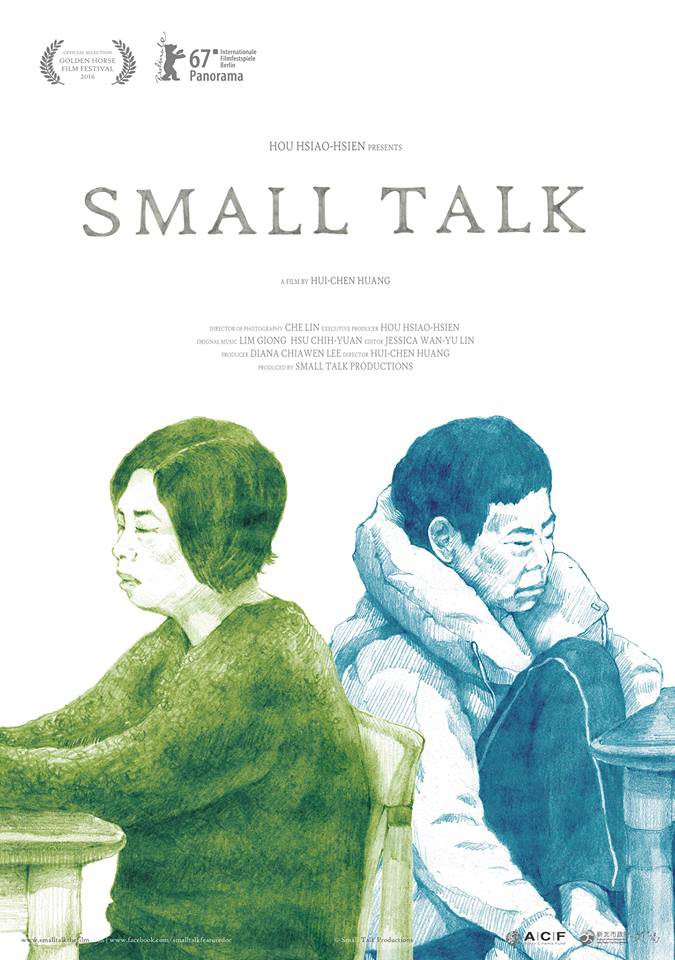

《日常對話》

導演:黃惠偵

上映日期:2017年4月(台灣)

製作:Small Talk Productions

台灣紀錄片產業何時更專業?

《日常對話》的資金來自四個單位,從最早的文化部短片補助金,NHK、到釜山影展Asian Network of Documentary的目,以及新北市的補助金。紀錄片在台灣要籌備資金很辛苦。台灣的章程習慣將劇情片的架構,直接套用在紀錄片上,無視兩者的編制不同。拍攝內容上也有許多限制:有的資金要求必須包含了城市行銷;有的要求拍攝地點也得在台灣;或者也有要求主要參與人員必須有一定比例都是持台灣國籍。而黃惠偵期望創作的資源可以突破國族的限制,所以終於在韓國籌得一部分資金。

「其實,與有的國家和地區相比,台灣的紀錄片製作算是有資源的。」黃惠偵強調,雖然自己聽起來像抱怨,實則有不得不說的話,「如何整合現有這佔了國家年度總預算不足1%的文化補助,以及如何理出該補助的對象,這兩件事做好了,台灣電影的環境才有可能改變。」黃惠偵和 Diana 希望台灣電影脫離等待天才的風氣,希望靠電影創作生存可以成為常態。

這個尋找資金的過程也或多或少影響著在這遊戲規則下的創作者,如何去思考電影以及藝術創作這件事。許多時候,人們不禁要問究竟創作者是有一個不得不說的故事,還是想要回應某個政治思潮、某個社會現況、反映民族情感呢?《日常對話》顯然更是前一種,鹿特丹影展的邀展人對 Diana 說:「這部片真的很誠懇、導演也很誠懇,我已經好久好久,沒有看過這麼單純為了創作而拍的電影了。」

帶著對台灣電影行業的了解和期望,黃惠偵和 Diana 發現,柏林影展除了大量不同專題的電影播映、映後座談、影評或是參展劇組間的工作坊,還有一個歐洲電影商展 European Film Market 平行進行。那完全就是一個商業的場合,所謂電影產業,從製作到放映,過程無一不專業、也無不一不重要,一環扣著一環也都決定了電影的面貌。黃惠偵走過市場展的大樓說:「我到底是離電影很近,還是很遠?」

第一段片名誤植為《對話日常》

讀者您好,

多謝指正。已改為《日常對話》。

安卓版本,有乱码,如下。

”</p> <section class="intro"><section class="left"><h3>《日常对话》</h3><p><small>导演:黄惠侦 <br/>上映日期:2017年4月(台湾) <br/>制作:Small Talk Productions</small></p><p/></section> <section class=

讀者您好:

經我們的檢查未能重現您所說的問題。如果需要進一步解決,請發送問題至 support@theinitium.com ,會有專門的技術同事為您處理。抱歉為您帶來不便。