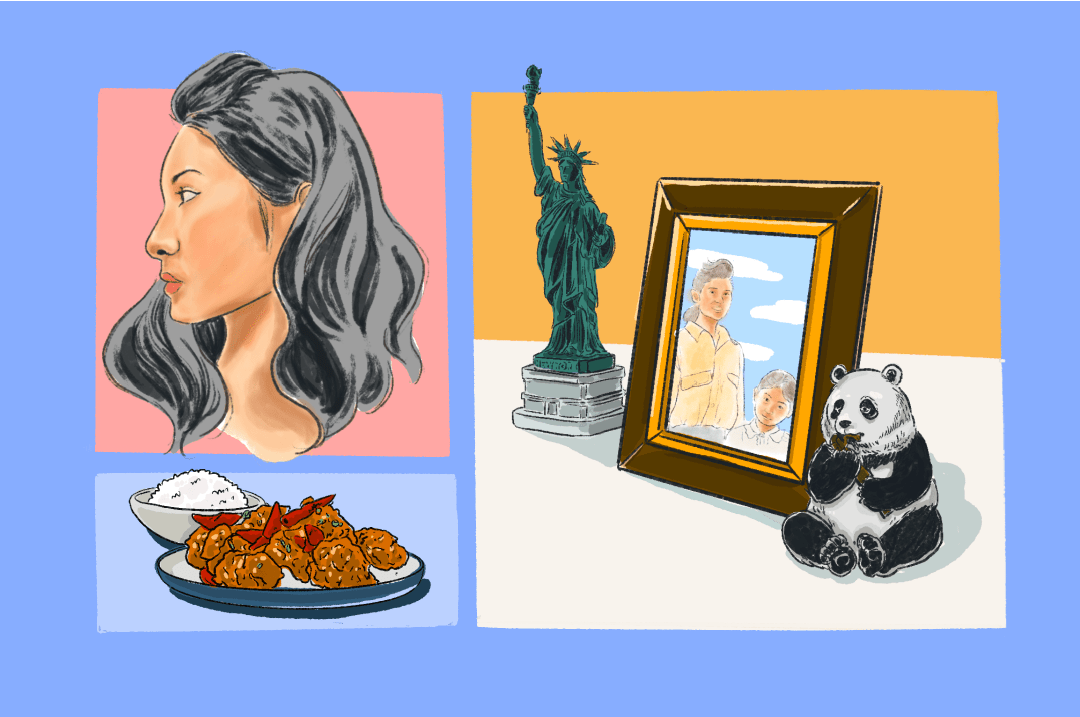

七歲來到美國時,樊嘉揚還不會說英語。她的夢和日記都是中文的。她曾覺得失去語言是「一個創傷」,「就像盲目地走進了一個我不懂得規則的遊戲。」在學校,她聽不懂老師講課,也不敢發言。她帶去學校的米飯和魚凍在中午化開,散發出濃烈的氣味,與周遭格格不入,而她甚至聽不懂同學們對她的嘲弄。在起初的幾年裏,她幾乎沒有朋友。「很長時間裏,母親是我最好的朋友——比大多數同齡人都要久,因為我只有她可以交談。」她和母親常去借當時在中國流行的電視劇錄像帶,比如《北京人在紐約》和《愛你沒商量》。母親從中國帶來了小學語文課本,讀課本成了樊嘉揚的「娛樂活動」。她們常看中國的新聞,1997年香港回歸,電視上五星紅旗飛揚在香港的碼頭,她和母親擁抱在一起,激動地大喊「終於!」

如今,樊嘉揚不再是不敢說英文的移民女孩,而是繼何偉(Peter Hessler)、歐逸文(Evan Osnos)之後第三位在《紐約客》(New Yorker)因報導中國而成名的作家,也是《紐約客》第一位出生於中國的記者。她筆下的中國故事超越了地理邊界,成名作之一是報導曼哈頓唐人街一家華人銀行的借債內幕。但她常因為報導而受到中國網民的攻擊。2019年,在一篇劉慈欣的人物訪問中,她寫道劉慈欣在酒後表示民主不適合中國社會,並向劉慈欣詢問了關於新疆、中美關係等問題。中國網民指責她的採訪是對劉慈欣「設套」,是「歪曲、陰陽怪氣」的「誘供」,並控訴她的寫作動機是為自己的「叛徒心理」辯護。

樊嘉揚曾表示,她的母親離開中國幾十年,但從未放棄對祖國的忠誠與愛。2011年,母親確診漸凍症,身體肌肉逐漸萎縮,無法移動,甚至無法吞嚥,只有眼睛能夠眨動。需要交流時,樊嘉揚就會拿起字母表,用手指一個個劃過,而母親會在她想說的字母前眨眼。即便如此,每當樊嘉揚要報導中國議題時,母親都會用雙眼慢慢眨出她的囑咐:「不要說中國壞話(donot against China)。」

2019年香港反修例運動,樊嘉揚作為《紐約客》的記者到香港採訪,和示威者們一起走在街頭,給遭遇催淚彈的人們提供鹽水,卻因為講普通話而被懷疑是大陸間諜。她不得不出示美國護照和《紐約客》記者證自證清白。她將現場爭執的視頻發到推特上,感歎「我的中國面孔成了我的負擔」。之後,許多大陸網民揪住「中國面孔」和「負擔」的措辭,控訴她背叛祖國,不願當中國人;而一些香港網民因為她在報導中沒有完全支持示威者的立場而感到不滿——她在報導中記錄了普通話人士在香港遭遇的歧視,以及示威者的一些暴力行為。

更激烈的風暴在幾個月後着陸。2020年3月,Covid-19疫情在美國爆發,紐約面臨封城,平日照料母親的兩位護工被要求撤離醫院。「她自己無法吞嚥,如果她噎到怎麼辦?毫不誇張,沒有護工,她不可能活下去。」樊嘉揚在視頻電話裏看着母親發出含混不清的哭聲。她將視頻截圖發在推特上求救,因為這是她「能想到的救母親的命的唯一方式」。她知道母親痛恨別人的同情,甚至可能怨恨她把自己的困境公之於眾,將這次公開求救視作一種對她的背叛,「但我不能失去她。我們的牽絆是如此深入骨髓,她的死亡就是我的死亡。」在曼哈頓哈林姆區的一家咖啡館裏,樊嘉揚對端傳媒記者回憶。

樊嘉揚的推特得到了紐約市健康與醫院管理局局長的注意,母親的護工回到了醫院。然而,當帖子傳到中國時,樊嘉揚收到了如洪水般湧來的謾罵、詛咒和恐嚇。人們說她「活該」、「遭報應」。當她第一次看到「nmsl」的時候,她還不知道是什麼意思,搜索之後才明白這些網民在詛咒她的母親。讓她最印象深刻的,是那些充滿畫面感的語言:「想吃掉你媽的屍體」,「想揚了你媽的骨灰」……

這並不是樊嘉揚第一次因為寫作而被指責「背叛」——最初的指責來自於她的母親。十五歲時,樊嘉揚想通過寫作來了解母親的複雜性——在母親鋼鐵般的外表下同時存在的無力感和綿延不絕的付出。她寫日記,對於那些羞於、或是不敢寫下的情緒,她就把它們藏在虛構的人物背後——青澀的暗戀,對母親的嚴厲的不滿,或是成為作家的夢想。母親讀了她的日記,看到女兒對自己的描述,指責女兒忘恩負義。「她說我『有病』,編造謊言來羞辱那個把一切都給了我的人。她已經為了我把自己都殺死了,而我卻在籌劃着背叛她、拋棄她。」樊嘉揚說。

母女之絆

1984年,樊嘉揚出生在重慶,她記憶中「揚子江邊沉睡的的大都市」。母親在市郊的軍醫大學附屬新橋醫院當醫生,他們一家就住在附近的軍區大院。她兩歲時,父親被公派去哈佛大學進修生物。她後來回憶,自己「基本上一直成長在一個單親家庭裏」。相比母親的陪伴,父親的形象在她心中逐漸和美國融為一體——遙遠,抽象,又被蒙上薄霧似的理想光彩。改革開放之後,美國的文化元素滲透到中國的內陸:樊嘉揚記得電視裏的Cheerios(燕麥圈早餐)廣告,流行的年曆上有着完美笑容的美國家庭,母親和朋友討論的熱播電視劇《豪門恩怨》(Dynasty) ,這一切都向她展示着美國「完美的八十年代」。在現實生活中,樊嘉揚住在軍區大院五層高的煤灰水泥公寓樓裏,牆皮剝落,沒有熱水供應,幾個家庭共用的洗手間在另一層樓上長長走廊的盡頭。大院裏唯一的便利店——當時被稱作「服務社」——要服務兩萬居民,雖然售賣Cheerios,價格卻令人望而卻步。她的生活與其它大院裏的孩子無異:去有電視的人家看電視,春遊時去白公館、渣滓洞,寫《小蘿蔔頭》讀後感,期待着加入少先隊,期待着去市中心買奶油蛋糕和《格林童話》。唯一的區別,或許是她藏着一個秘密:母親已經為兩人申請了去美國與父親團聚的簽證。

她們在1992年到達紐約肯尼迪機場,已經在耶魯大學工作的父親接她們去康州紐黑文的住處。天色暗沉,街道蕭索,七歲的樊嘉揚不敢相信這就是美國。一路上,她不斷等待着「真正的美國」揭開面紗。母親曾告訴她美國人都住在大房子裏,所以當她看到父親的公寓樓,心想,「這一整棟都是我們家的嗎?」但父親帶她們走上二樓,打開門,是一個只有一間房間的小公寓,床墊直接放在地上。「我花了一些時間才適應,這就是我們在美國的家了。」

抵達美國一年多後,母親發現父親有了外遇。不久,父親離開了她們。「母親不會講英語,全身上下只有200美元,舉目無親。但她覺得在美國,我會有更好的機會,所以她決定接受這場賭局,留在美國。」此外,樊嘉揚覺得,母親是一個驕傲的人,她無法面對回國後周圍人對她的評判,對她家庭的破碎和生活的失敗指手畫腳。不久前,樊嘉揚找到母親當年的日記,裏面寫着:「是不是去死會比較容易,只是揚揚怎麼辦呢?」

從那時開始,樊嘉揚和母親就過上了相依為命的生活。「我一半是她傾訴的密友,一半是她的寵物小狗。」樊嘉揚對端傳媒回憶,「除了我,她沒有任何人可以傾訴。同時,作為一個孩子,我又是如此完完全全地依賴於她。」

母親得知,在美國,公立學校的名額取決於家庭住址的郵政編碼,好的公立學校幾乎都在富裕的街區。為了讓樊嘉揚進入好學校,唯一的辦法就是去有錢人家當住家保姆。在康州小城格林威治(Greenwich) ——全美財富最集中的地區之一——母女兩人擠在狹小的女傭房裏,但母親心中已經給女兒設計了未來藍圖:好的公立小學,私立初中,寄宿高中,最終到達東海岸提供獎學金的頂尖文理學院。此後,母親的人生便圍繞着這藍圖運轉。樊嘉揚每一步都依照母親的期待完成了:格林威治中學,迪爾菲爾德學院,威廉姆斯學院,畢業後進入《紐約客》工作。她們像是激流裏困在同一條孤舟上的兩個人:同仇敵愾,一榮俱榮。

母女掙扎在美國社會的邊緣。偶爾去紐約,母親和她直奔唐人街,買九層塔炒鴨舌、韭菜竹筍燉豬蹄和鳳爪,就好像餘下的、喧鬧繁華的紐約與她們無關。即便在英文流利之後,她仍覺得自己是「臨時美國人」——「假定的局內人,永遠的局外人(putative insider and perpetual outsider)」。她生活在幾乎全是白人的社區,像是走進了「白得刺眼的暴風雪(blindingly white as the blizzards)」。五年級時,樊嘉揚第一次在歷史課本上讀到美國南部邦聯的羅伯特·李將軍(Robert E. Lee)的故事,以為李將軍是中國人,感到一陣激動:「就好像我和這個我以為將永遠把我拒之門外的國家,產生了一些聯繫。」

還是孩子的時候,樊嘉揚對社會階級並沒有清晰的概念,而她的感受全來自於與母親的共情。她想像中人人都應該是平等的,在美國艱難的生活狀態起初沒有讓她覺得自己是「窮人」,直到她意識到母親為當保姆而羞恥。「既然我們過的是幾乎完全一樣的生活,我或許也該感到羞恥。」她記得小時候牙疼,但她們沒有錢買牙科保險,「想到母親愁眉苦臉的樣子,我的恐懼就能讓我暫時忘記疼痛。」

「比起『寵物小狗』,更準確的說法或許是,我是母親的『作品』。我知道,我是她生活的中心。」樊嘉揚對端傳媒說。

這麼多年的相依為命,讓我們幾乎成了同一個個體。但成長也是成為一個獨立的人,有自己的想法和對世界的理解,於是衝突不可避免地產生了。

「如果一個雕塑家的作品開始不依照她的心願而長成自己的樣子,這對她來說會是令人不安的、毀滅性的。」樊嘉揚解釋母親指責她「背叛」的原因,「她不會意識到我的不快只是對她的嚴格要求的正常的、人性的回應,而會覺得,你就這樣回報我的犧牲嗎?這也讓我覺得,她的犧牲是我永遠無法完全回報的。」

「這麼多年的相依為命,讓我們幾乎成了同一個個體。」樊嘉揚說,「我對她的愛是如此出於本能、如此切膚。母親總覺得她不用解釋,我就能理解她。確實如此。但成長也是成為一個獨立的人,有自己的想法和對世界的理解,於是衝突不可避免地產生了。」

「她總是贏的那個。她知道怎樣能傷害到我。」樊嘉揚說。「但這些衝突並不讓我對她的愛和責任減少半分。」

母親與母國

樊嘉揚解釋,她對中國——她的母國(motherland)的柔情與對母親的愛相似。十幾歲時,她為《紐約時報》對中國的負面報導而感到生氣,甚至和朋友爭執。「我對中國有一種對家一樣的依戀。任何人對它白眼相看的時候,我都想要維護它。我當時覺得他們批評中國,要麼因為他們不理解中國,要麼是因為嫉妒,要麼是因為他們對一切異域的、陌生的東西充滿懷疑。」

依戀也表現在食物上。「我的胃是我身上最中國的部分。」樊嘉揚說。幾十年來,她不喜歡吃芝士,但痴迷奶茶,最熱愛川菜。她的社交媒體大多是中餐照片:豆瓣魚頭、馬上要下進火鍋的冬粉、臘腸、山楂糕、涼拌海帶絲、辣腐乳……「在食物裏,我找到了我出生的地方,感受到了對那個我還還不知道自己是誰的時候,就已經了解並熱愛的家鄉的鄉愁。」

每次回到中國,「我的胃感到無比快樂,」樊嘉揚說。她能流利地用中文和人交流,但不僅需要VPN上網,也時常感覺與中國社會脱節。而她的腸胃卻仍是毫無保留、完全屬於那裏。

2020年春天,《紐約客》希望樊嘉揚寫一篇關於「小粉紅」的報導,講述她經歷的網絡暴力。她開始重新閲讀那些攻擊。在這個過程中,她開始反思自己描述「網絡噴子」的語氣。「叫他們『噴子』(troll)太片面了,相當於拿走了他們的人性。那些充滿畫面感的語言很傷人,但也讓我意識到,屏幕背後打下這些字的是活生生的人。我想要寫出他們的複雜性,不管他們有沒有以這樣的方式對我。不是說我要贊同所有人的觀點,但我需要展示出他們的動機和背景造成的局限。」

更重要的是,她從他們身上、從他們對她的憤怒和輕視裏看到了自己。「那些人說我母親該死、我該死,這些都讓我想起我和母親的關係。這些情緒我都體會過,而且是在最私人、最親密的情境下——我心中最愛我的母親也曾對我這樣發泄過。我知道這憤怒來源於一種無力感,來源於無處發泄這些深入骨髓的情緒。」樊嘉揚對端傳媒說。

母親和母國不是一個完美的比喻,但幫助她理解自己和母國的關係。「當你停留在一個地方,而另一個人卻越走越遠,成了你不能理解的樣子,這會讓人恐懼。對於你視作真理的事情,你身份的基石,她卻並不願受其拘束,就像是在攻擊你的身份、你的信念一樣。那些攻擊我的人,他們將自己和國家身份的融為一體,一榮俱榮,我完全能理解——這就像我和我母親的關係一樣。我也會想,如果在平行世界裏,我留在了中國,我會不會也成為一個『噴子』呢?」

「何偉和歐逸文都是出色、嚴謹的記者。對他們來說,中國是『外國』,因此他們會如手術刀一樣精準,盡力給出客觀的視角。」但對樊嘉揚來說,「中國並不是『外國』。在我寫的每個人身上,我都能看到我父母、祖父母、阿姨、童年好友的影子。就像親人之間很少說『謝謝』——我和母親之間從不說『謝謝』,因為我們知道大家都是愛彼此的,『謝謝』是不言自明的。當我寫中國的時候,我就像在寫自己一樣。常有人覺得我寫中國的負面報導,是希望中國衰落——不是的。我只是覺得,中國政府沒有盡到對中國人民的責任,而人民理應受到更好的對待。」

她繼續以食物舉例。《紐約客》在近兩年才開始僱傭全職美食評論作家,所以樊嘉揚早年在《紐約客》做事實核查員的時候,常有機會探訪紐約的餐館,寫美食評論。從充滿上海灘風情的玲瓏酒廊(Salon de Ning),到正宗原味、備受年輕人推崇的麻辣計劃(Málà Project),從奧蘭治街上最早由非裔美國人運轉的酒吧,到西村新興起的素食餐館……「食物是文化不可或缺的一部分,也會記錄文化的變遷,」樊嘉揚說,「它又是如此基礎、對生存——各種意義上的生存——都如此重要。它沒有邊界,也不在政治上站隊,有一種純粹。」

這些情緒我都體會過,而且是在最私人、最親密的情境下——我心中最愛我的母親也曾對我這樣發泄過。我知道這憤怒來源於一種無力感,來源於無處發泄這些深入骨髓的情緒。

但她也知道食物不完全脱離於政治。在中餐館點左宗雞的時候,她會感到不安:連服務生都會提醒她「這主要是給老外吃的」,她也不知道該如何讀這道菜名。「我的美國朋友們有時候會糾正我的發音,他們把『四川』讀成『Sze Chuan』,把『左』讀成『Tso』。」她在2015年的一篇報導裏寫道,「有人把是否能用當地語言來做夢,作為衡量是否融入當地社會的標準;而我的標準是,是否像我的『真正的美國人』朋友們那樣講中文。」

她不排斥中餐在美國的改變。「我不覺得這是一種背叛,因為『背叛』的概念要基於一種恆定不變的忠誠的對象,但食物和文化都是在不斷變化的。」

「比如說菜餚,原始的食譜是基於當時當地的環境——年代、地理位置和便利,但如果人們搬到一個新的地方,自然而然他們就會開始採用當地的原料。這並非背叛,而是生存。」她補充。

同樣地,「中國」和「美國」並沒有在她心中此消彼長——「我覺得我自己的邊界在蔓延,而不是說,我中國的部分被倒出我的身體,而美國的部分替代了它。」

「我在一個地方出生,在另一個地方感到被排斥;我在美國受教育,形成自己的世界觀……但這些地方都不能定義我,因為我的『自我』是在經歷這一切、思考這一切中形成的。對於母國的愛就像對母親的愛一樣無法被切斷,即便我成長成了一個和她完全不同的人。但這柔情與『忠誠』不同。我的『忠誠』不再屬於一個國家、甚至一種價值觀,而只屬於我的良心。」

最終,樊嘉揚在《紐約客》的報導並不以網絡暴力為重點,而是介紹了她和母親作為移民的經歷和她們在新冠期間的境遇,講述了她經歷的來自中美兩國人出於不同原因的蔑視和敵意——「中國人覺得我在異國生活太久,思想被污染;而美國人在疫情期間覺得我是帶着病毒在他們中間生活。」她不想指出誰是「好人」、誰是「壞人」,誰受到了最不公正的對待,不想像許多移民故事那樣,指責美國人的種族歧視或是中國人的閉塞狹隘。她只想呈現出她的故事最真實的樣子,因為她的經歷所反映的是全球化下人們共同的掙扎—— 「關於一個人應該如何在當下這個同時擴展而又收緊的世界裏生活。」這篇文章是當月《紐約客》的封面報導,標題叫做《我的母親和我的祖國》(My Mother and My Motherland))。(編注:這篇文章的網絡版標題為《我和我的母親如何成為中國的宣傳品》,How My Mother and I Became Chinese Propaganda)

在寫作的過程中,她穿梭於電腦桌和母親的醫院之間,晝夜顛倒,一條條閲讀別人對她的謾罵,再次體會那些傷害。但「最困難的部分是對自己赤裸裸的審視,」她對端傳媒說。她向世界道出了藏了多年的秘密,她「卑微的出身」,她和母親生活的窘迫。她擔心人們會同情她,或是因為她經歷了這些創傷而對她降低要求;她還擔心寫出這些故事,就像暴露了令她有些與眾不同的秘密,她因此就不再那麼特別。但同時,她又覺得不那麼恐懼,也不那麼憤怒了,因為世界變得更加「可知」。許多移民的孩子留言說產生共鳴,「覺得自己被看見了」。她亦確信自己寫出了能給出的最接近真實的故事,因此感到自由。「我挺直胸膛了,別人或許還會輕視我,但我挺直胸膛了。評判是他們的,但故事是我的。」

在推特上求助和遭遇網絡暴力的事情最終傳到了母親那裏。視頻電話裏,樊嘉揚提心吊膽地等待着母親的回應,但母親只是用眨眼示意她:「清者自清」。

回憶那一幕,樊嘉揚說,「這或許是她的疾病帶來的意外的禮物——她不再能給我帶來什麼物質上、現實上的好處,於是她終於可以相信我對她的愛是無條件的。她學會了相信我的愛。」

人生好难

@jay_L

New Yorker是鼎鼎有名的左到不能再左的媒体,跟“中立”半毛钱关系都没有。

@Tocqueville 我只有一个假设就是她妈妈当时没有去美国。我们家就是这样,我爸爸是高级工程师,本来80年代有机会移民,后来我妈妈不想要移民,就没有移民。80时代夫妻两个人都是知识分子,现在大概率有大城市的好几套房子,孩子在美国上本科,就像我一样。

@montagegary

我原文没说清楚。纽约时报是把那篇报道的标题取“中国疫苗使用老鼠卵子”,显然是为了挑动情绪。而且就算要提,在一篇专门介绍中国疫苗的文章里特意强调中国疫苗来自老鼠卵子,而不解释其实所有同类的疫苗都一样,依然不是一个自称追求准确公平的大媒体应该有的行为

评论里面有些人缺乏基本的同情心

令人动容

想起了一部动画叫《我在伊朗长大》。里面有一句话我特别的喜欢

"美国有许多的不完美,但我依然来到了美国;

伊朗有许多的不完美,但我还是称我为伊朗人。"

嗯?查建英不算第一个?

"在中餐馆点左宗鸡的时候,她会感到不安:连服务生都会提醒她'这主要是给老外吃的'" 哈哈,澳洲华人在中餐馆点咕咾肉的时候也会收到同样的comments.

NYTimes老鼠卵子那個新聞,端傳媒曾經在一篇報導裡詳細介紹過那篇文章引發的爭議:https://theinitium.com/article/20210320-international-united-states-atlanta-mass-shooting-media-coverage/

@Jay_L

第五段“墙外”应为“墙内”,打错了

@Jay_L

不太明白你的这个举例,你的意思是说因为疫苗很多都来自于老鼠卵子以及这个技术是美国发明的,所以这个在报道中就最好不提,提了就是偏见吗?

至少在我看来我是记者我也会报道你疫苗是用什么技术研发的,单听你描述我觉得这在我看来很正常。

除非这个老鼠卵子和疫苗的关系是和“蛋糕是鸡蛋做的”一样的常识,否则报道很正常吧。

至少在我看到的基本所有科技文化社会方面的报道,大媒体都是很客观的。比如前不久中国火箭残骸(忘了具体是什么部件了)将会失控坠地,大媒体的报道就是说有这么一回事,但中国的这次发射任务是成功的,坠落的可能范围是哪些地方,采访了xx专家,专家表示砸到人的概率很低。还有报道指出中国并没有对这次坠落有预案等等,而通常情况应该有等等。

那我想问一下这个报道在你眼里是偏见吗?因为我看到墙外的观点就是火星探测这么伟大的壮举,国外只关注你的火箭坠地并且拿这个使劲炒作,并且还是批评中国的火箭回收问题。

我的看法是首先火星探测任务实际外媒都有报道,并没有只关注这个。其次这个新闻的确墙外热度高,但在我看来单纯就是因为它有趣,我自己也绝得一个火箭还有几天要掉下来,你不知道掉到哪有可能就砸到你这件事就是很能引起人们的好奇心啊。(在我看来这事比登陆火星有意思多了,除非你在火星发现火星人哈哈哈)此外这个事情上国内的火箭坠落回收计划确实有问题,指出应是媒体义务,你不能因为美国自己的火箭也有过这种情况就作为借口,这是个基本道理吧。

@montagegary 经济新闻时相对公平的,西方媒体基本对哪个国家都是报忧不抱喜。但是社会,文化,科技之类的报道,偏见和异化就很明显了。我可以再给个最近的例子。比如中国研发的一个疫苗用到了老鼠的卵子细胞,纽约时报就报道“中国疫苗来自老鼠卵子”。事实上采用该种技术全部使用老鼠卵子,是工业界的标准,而且还是首先在美国发明的。这样的报道你说错吗,不错,但背后的猎奇心态会让读者更了解中国疫苗技术的进展呢,还是加深对中国的负面看法,甚至产生一定程度的恶心?

我也觉得范的视角可以更宽。不过连人家父母的私生活都要指摘,某些评论这素质也是……

《我在伊朗長大》一作中,作者移民海外,是因爲對自由的堅持。而樊小姐一家移民,則因向往想象中的美國優越的物質生活。故生活不如願,非常之容易產生幻滅感,變得喜歡向母國尋求安慰。這是海外中國人的常見症狀。所幸樊小姐脫離了口腔期,如同《我在伊朗長大》作者一樣,明白了“永遠保持自尊與自我”之可貴。

@Jay_L

我看这些媒体报道本国新闻时也是这样啊,国内那种对着一个成就狂吹不止甚至没有成就瞎吹牛也要创造出个成就,还感动的一把鼻涕一把泪,赢麻了的报道风格看多了可能确实对于国外的报道风格不适。

比如之前北美经济不好,新闻就都是骂的。然后前几年经济表现不错,也都是这会带来的隐忧以及这种劲头能保持多久。换做国内媒体经济增长就是大国崛起,下滑就是完美转型,这种确实不多见哈

@andrewaaaaa 這假設條件也太多了吧......

妈妈本来在二医大当医生,然后背井离乡的跑去美国当保姆。如果他们一家人没有离开中国,大概率上现在有好几套房子,还算有钱,爸爸也不会出轨,一家人团团圆圆在一起。然后作者大可以高中毕业后,大大方方自费去美国读本科,想留便留,想走边走。何苦变成现在纠结的这个样子?

虽然我同意“中国政府有很多对不起人民的地方”,但我依然讨厌大部分西方媒体。它们故意参杂在报道里对中国的恶意让我觉得它们只是吃人血馒头。本文里就有一个鲜活的例子:

“文章是當月《紐約客》的封面報導,標題叫做《我的母親和我的祖國》(My Mother and My Motherland))。(編注:這篇文章的網絡版標題為《我和我的母親如何成為中國的宣傳品》,How My Mother and I Became Chinese Propaganda)”

纽约客已经算是比较中立的西方媒体,读者素质也很高。但它的网络版还是修改标题来暗示“中国连我的悲剧都利用”,迎合主流读者对中国的负面形象。作者本人都说文章是为了表达全世界民众共同面对的困境,而不是为了讨论谁好谁坏。这个网络标题完全违背了作者的本意。

纽约客如此,更大众的CNN,Fox,BBC等对中国的报道更基本只有一个猎奇和惊悚的角度。中国做的好的,忽略,怀疑造假,或者一笔带过后重点讨论未来的隐忧;做的不好的则竭力嘲讽外加情绪化读者。

在媒体把中国异化的背景下,像嘉扬一样自以为只是为中国人民而批评政府的写作,不但帮不了中国人民,反而会加深异化。希望她能把强大的文笔用到写普通中国人,快递员,政府基层,程序员,打工人,粉红,恨国党,学生…而不是在不了解政府面临的约束和激励时只写一个大而笼统的政府,采访百里挑一的异见者,得出一个自以为充满人性关怀的报道,被媒体取一个挑拨对立的标题发布,最后在网上被各方骂个狗血淋头。

一直喜歡她的文字,溫柔但強大

作者還採訪過明哥和何韻詩

“中國政府沒有盡到對中國人民的責任,而人民理應受到更好的對待。”

在內地出生上學,在香港長大,出國留學交流。

這種人物心裡的負擔-都讓你寫出來了。 講到心坎裡。

認識的種族國籍越來越多之後,就不再有對國民身份的執著。我們都是單獨的個體,行為習慣紥根於民族身份,但是思想是自己的!

写的太好了!!

当父亲因为外遇离开她们母女俩的时候,她们是以什么名义继续留在美国的呢?工作签证?

「莫和傻瓜論短長」,送給樊女士,對中國牆內爬出去的網友素質,不要報太大期望。

梵的遭遇太正常不过了,毕竟在这里胡锡进都能被打成隐藏的恨国公知,就别说美国记者了

感动

精彩的文章

好文章!

这篇写得好棒!樊真的是个很了不起的作者

太好看了這篇

看晕了,到底是樊佳扬还是樊嘉扬啊