這是端傳媒2020年終專題的第19篇,歡迎點擊訂閱專題。我們與你一起,關注一個時代的碎裂與另一個時代的新生。

三月,人們在重新打算。

林蘇仍然在診所做前台,又接觸了幾個廣告拍攝團隊;方又新的劇組快要在月中殺青;葉崇暉正考慮要不要接電視劇的活;王韌韌全力準備著今年的首部劇情片計劃,有感電影創作空間可能變窄,考慮轉而多寫小說;芮麒籌備的一部紀錄片不得不擱淺;黃飛鵬正在讀書,研究國際合拍的方向,探尋香港電影除了北上是否還有其他新的趨向和機會;卓男則要為去年被迫取消的數個放映節目善後。

「部分工作取消了,小孩的學校也停課好一段時間,多了和他相處。」卓男是影評人,編輯,也是放映節目策展人,身處電影工業的下游,有多年工作經驗。往年的三月,她多數在製作香港電影金像獎特刊,參與籌備香港電影評論學會的頒獎典禮,不時還會為香港國際電影節的焦點影人寫一些文字。

去年卓男策劃的林嶺東電影回顧展因為疫情被迫叫停,誰想今年農曆新年之後,原本的場地合作方 UA 院線也宣告停業。「我們的訂票宣傳小冊子去年已經全數印好了,如今無力再改印,只能希望影迷們諒解。」卓男希望今年回顧展可以重新啟動,不得不面對一系列骨牌效應。

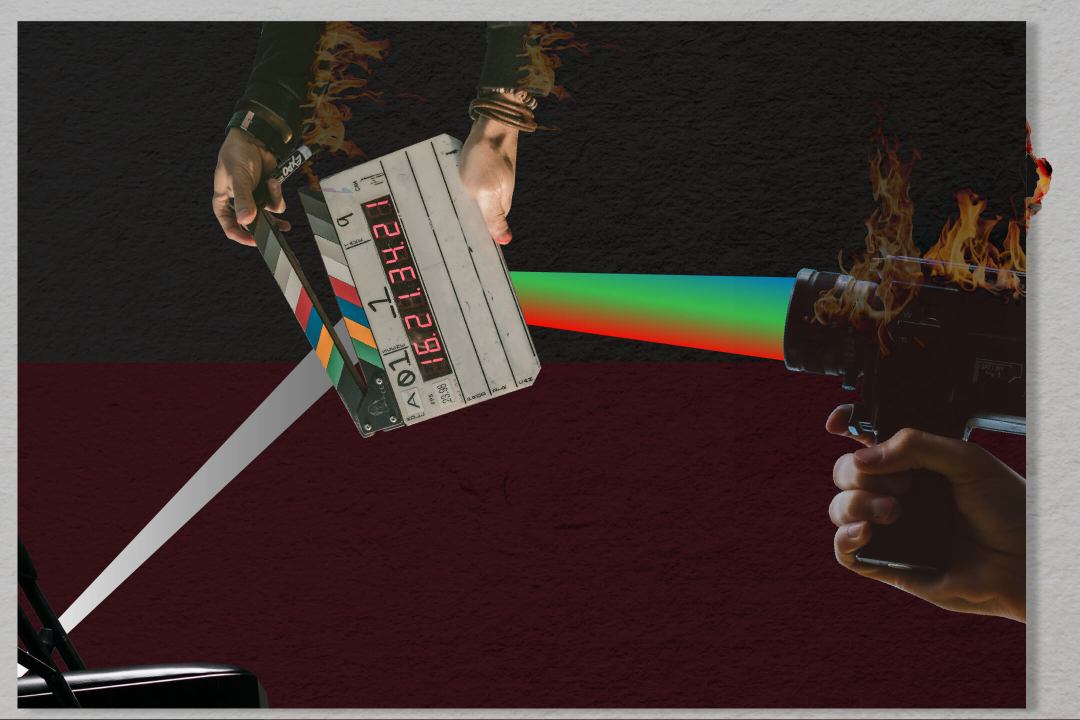

另一邊,香港電影金像獎協會早早宣布了取消今屆活動,待明年兩屆合併評選及頒獎,特刊的籌備也隨之擱淺。金像獎特刊從2003年開始製作,早期邀約最佳男女主角候選人拍照,慢慢加入了各個崗位的入圍者,近年需要協調三十多位候選人拍攝封面。金像獎協會常常從上一年九月發想主題,三月原是緊張的拍攝和製作期。但2020年香港受疫情影響,院線三度停業共116天,據香港票房有限公司統計,業界年收入比2019年下降逾七成。大批籌備中的電影或停機或延期上映,金像獎大會因此才決定來年再辦。

無工開

林蘇回憶,少工開的情況並不僅僅是2020年才開始的:「2018年尾,已經有前輩說沒有什麼工開。」這樣的情況一直維持了兩年,疫情期間就更加無法開工。從2020年五月開始,朋友介紹林蘇去了一家醫護診所做文職,一直做到現在。五月之前,林蘇在住家附近找工作,做過地產公司,因沒有牌照,收入不多。

家有小孩的緣故,沒有劇組開工給林蘇帶來了不小的壓力。十幾年前,純粹因為偶然的機會進入一家電視劇集和卡通片的後期製作公司,林蘇做了大半年全職剪輯,偶爾也做錄音,開始想接觸更多不同的工作類型,離開公司以自由身型態找機會。做劇集和卡通的工作時無意認識了很多電影人,林蘇慢慢就轉向了電影範疇,一直做到2019年。

在這期間,整個香港電影行業的製作步伐減慢了。「當時有一些戲拍好後,不知什麼原因拿不到批文,這些戲一時去不了院線,變相等於讓投資者存了一批貨但發不出去,老闆們似乎就開始越來越謹慎了。也許有的老闆想要等之前拍好的戲上映再開新戲吧,有時候老闆想什麼我們未必知道。」

林蘇剛入行時,最忙的時候同一時間手頭有三部戲要做。「不過我那個時候也已經不是黃金年代了,二千年之後,後期人員薪金比過往是下滑的,電影從業員與其說是想掙錢,更多是為理想在奮鬥。」林蘇聽前輩講過從前的工作模式,簽約之後,酬勞分三到四期付訖,「那時候數目比較大,出一期已經夠你生活幾個月,以前的戲完成也比較快。」如今通常是簽約之後給一部分,剩餘的按月支付。

「後期的工時非常長,不像現場那樣九個小時計,我們常常要通宵趕工,或者在劇組所在地的酒店連續工作,平均算下來,我們的時薪大概和麥當勞沒什麼分別。」電影的週期從過去三個月一部,到如今中型製作都可能一兩年才完成一部。工作密度也從過去的一部戲接一部戲,到如今變作做完一套不知下一套何時再開工,「前幾年再怎麼說沒落,工作機會也比這兩年多不少。我們也習慣了北上開工,還為國內培育了不少人才,現在上面已經有很多人才,不太需要香港人了。」林蘇說很多大製作沒香港的份,通常都在國內完成,現在有影響力的香港製作都是小成本居多。

「電影工作其實讓我很開心,收穫很多,能學到很多東西,而且能去不同的地方,很多姿多彩。」迫於生活,林蘇一年多以前就開始嘗試不同的行業,希望緩解開支上的壓力,卻不打算離開電影行業,「不是沒有想過,但你說北上,也沒有一個確實目的地,轉行也可能面臨幾個月沒工作的情況,不知道轉去哪一行才好。」

疫情期間偶有一些電視劇或少量開拍,林蘇有相熟的同業加入,發現薪金比過去少了一截,有一個劇組甚至連午餐都不包,同業費了不少口舌,劇組才答應提供午餐飯盒。林蘇這樣的自由職業者在行業內並非少數,但因為並非全職長工,也未有一個工會性質的組織可以保障福利,「我們只能靠自己。」

和八號風球一樣

方又新也在思考是否要開闢副業,或者是提升自己的某些技能。疫情期間方讀了一個咖啡師課程,去做了好一段時間兼職侍應,「否則那段時間真的沒有任何收入了。」

那是一家台灣輕食餐廳,第一個星期方又新覺得很新鮮,慢慢就開始不那麼愉快。餐廳客流量大,方又新需要不停地清理檯面,也要服務客人,不斷重複做同樣的事,「我覺得我像是一部打工機器,只是為了幫這間餐廳掙錢。」

方又新算是後輩,2015年才入行,畢業之後原本一直在廣告製作公司工作,「慢慢覺得這件事太商業化了,不是我想做的東西。」在當時的老闆慫恿下,方又新報名參加了一個微電影比賽,「做完之後感覺很好,發現自己做影像敘事的狀態和之前非常不一樣,我就決定辭職。」

「我在浸會讀書的時候認識電影學院的朋友,請他們介紹電影的工作機會,我說我什麼都願意做。」方又新等了一至兩個月消息,有一個同行所在的劇組需要場記,礙於缺乏經驗,劇組開出的價格只有市價的一半,方又新接受了。第二份助理製片的薪水就恢復到正常水平,比之前廣告全職的月薪漲了兩成。家人完全沒有質疑轉行這個決定,方又新自己也沒有想很多。「因為那時年紀還小,沒有想太多,只是覺得拍完第一二套電影,還是喜歡做這一行,然後就繼續做,而幸運地一套電影拍完再接一部,都沒有時間想是否還應繼續下去。」

2015年到2017年趕上大陸電影牛市,合拍片正如火如荼。方又新當時不抗拒北上工作,「港產片要想拍比較大規模的製作一定是合拍方式,行內人都不會抗拒的。」方又新覺得自己開始做場記很吃力,從導演組轉往製片組,做了三部合拍片,有了基礎,站穩了陣腳,又再回到了導演組,慢慢往副導演發展。

2018年夏天,方又新第一次察覺到結束一單工作之後沒有立刻開始下一單,「中間等了兩到三個月的空窗期。」兩個月之後,方又新加入新劇組,開始迄今為止自己的最後一個大陸電影項目。「劇組裡除了監製,我上級的第一副導和我之外,其他所有工作人員都是國內的人了。」整個拍攝從2018年年底持續到2019年年中,用方又新的話說,是「食了尾水」,疫情之後,就更加沒有劇組開工了。

一進入劇組,就很難過問外面的事。「我身在劇組的時候沒有意識,但回到香港才覺得整個氣氛不同了,局勢讓你感受到香港正在經歷一些轉變,兩地的爭拗也越來越大。」一說到政治,方又新說跟中國內地的工作人員一定會有認識偏差,「我在香港不用翻牆,可以看到很多資訊,真的有假的也有,然後我會自己分析。我明白(內地同事)是在支持自己的政府,手法上我不認同,但我也不會特地討論,沒有必要在工作上討論我的個人想法,他們的觀點是根深蒂固的。」反修例運動開始之後,方又新再也沒有北上工作。運動的早期,有電影公司正在籌備一部警匪片,一再擱置,最後終於取消。

「最大壓力應該是在2019年的8月,」那時方又新在一個港產片劇組中,「其實有很多幕後的同事都是黃,但是我們都不會表露,因為有很多投資者都不是這個政見。」大家有默契地不提起政治話題。

「有幾天罷工,我們都沒有上班,亦都因為那幾天情況太不穩定,我們有的位置真的不能出門,交通不便,我們就不能到達現場,那些情況我們就會停工。」儘管停工對於劇組來說很傷元氣,方又新卻認為罷工並未被理解,「我不會覺得這是影響,就好似8號風球那樣,8號風球來了,說不能開工就不能開工,但人們就不會去怪責誰。」

大家忐忑地進行著拍攝,「我們都很擔心,即是今天又不知道會發生什麼事,我們都會覺得很諷刺,本來應該萬眾同心面對同一件事,但拍戲就是無論出面發生什麼事,回到片場後就只能做片場的事。」劇組的同事們覺得無奈,也只能繼續。

疫情期間,方又新在想自己可以在電影行業工作多久。「大家都不能出埠的時候,就唯有留在香港,整件事是僧多粥少。可能只計算副導演組,香港都有大概數百個人,這裡的戲不能支持到這一班人。自己能不能做最頂尖那批呢?」方又新不會徹底抗拒北上工作,「但真的要看年期多長,以及到底做什麼,要看劇本是什麼內容。」

有一批人在思考留在香港可以做什麼,有一批人選擇仍然北上。運動之後,方又新身邊認識的人中有三分之一的同業去了內地工作,「大概有十個左右吧。那批人完全不會介意,因為就算做香港電影,資金也是那邊的,除非你不做這一行。我做電影會看電影的本質,除非是很明顯的政治色彩才會不做,如果正正常常一套戲也不會不做的。」方又新說自己也不會刻意挑剔劇本,但如果其中有過份出位的立場就會拒絕,「現在黃的(立場)已經不會出聲,我們都明白如果出聲就拍不了,出聲的是另一種政見的人,那些我不會拍,已經不關劇本的事,我就是不想做。」

尊重與報酬

王韌韌是一位編劇,他絲毫也不憧憬回大陸發展這種可能。

「不同人有不同的取態,對於我來說創作自由的土壤都是重要的,最理想我只希望可以又能謀生又可以說到我想說的故事。如果以大陸創作土壤來說,相對香港狹窄很多的了。」在國安法頒佈之前,王韌韌如此說。國安法頒佈之後,他將小說創作視為自己電影創作自由無以為繼的後路。

無法單靠自己喜歡的事維持生活,於是他一邊在一家電影公司做全職合約編劇,星期一至五,朝十晚六;另一邊私下進行自己的獨立影像劇本創作。上班時間的五六個小時通常是開會討論,寫起劇本來就通宵達旦。王韌韌租用了一個工作室,下班之後就寫自己的劇本,有時候通宵,然後去公司上班,「趕 deadline 的時候會過一兩週這樣的生活。」

相對幸運的是,公司內編劇崗位的工作量並沒減少,「和之前一樣,一直都在運作中。有的項目慢下來,停滯了,公司就會叫我們開發新項目。」大陸火爆的農曆春節檔票房成績也沒有帶來一些激勵,總體來講,大家工作如常,「但我知道自由編劇們非常辛苦。」

「以一家公司來講,就算是本地製作,本地演員和幕後班底,我們的目標也希望在大陸上映,所以甚至它們與之前合拍片的創作方法和流程也都是接近的。」公司內,大家分組工作,王韌韌和另外兩位同事負責同一個項目,三人一起商討,從大綱開始,然後寫分場,再寫成劇本。

王韌韌做過自由身編劇,收入很不穩定。合約編劇令情況大大改善,但創作的空間也顯然不同。「其實根本都不需要有人特地告訴你,哪些不可以寫。」編劇們都知道大陸的電影過審有多嚴格,不需要有具體的指引,從一開始大家就知道哪些元素是明顯的禁區,「如果你非要寫,只可能是玩死自己。」壞人一定要壞,犯法一定要被抓,這些大家都知道,王韌韌聳聳肩。

他將用工餘時間來寫自己有興趣的故事,「想寫的有很多,要看在那一刻你內心最大的躁動是什麼。」現在香港這種絕望的氣氛和無力感使王韌韌深受觸動,「我在思考如何將這些東西發展成故事,去講香港現在的狀態,現在城市的感覺。」

而工餘的另一件事,王韌韌和一班編劇朋友在反修例運動期間開了一個 Facebook 專頁,叫做「編劇權益聯盟」。第一件事就是倡議「開筆費」,「如果你想找我寫劇本,覺得我的創作不錯,首先你應該要付一筆費用我才可以動筆。」

年輕編劇常常被拖欠薪金,「這好像是一個行業傳統和風氣,不知道為什麼對編劇就是沒有認真出糧的態度。」或許是因為這段時間以來,年輕人開始想要改變一些什麼,「我覺得我們的凝聚力變強了,不同平台上的交流令我們加深了認識。突然有人提議不如我們搞一個專頁。」最初由三四個人發起,朋友越找越多,越來越多人關注。

香港本有一個電影編劇家協會,「可是那個我們無法加入,它要求入會者必須有兩部署名的上映作品,這個門檻不是年輕編劇可以輕易達到的。我們也在和編劇家協會商討,可不可以有一個初級會員的模式,包容多一些人,」王韌韌和他的朋友們不知道自己是否可以做出一種新的工會模式,「我們還在想是否應該走這條路。」

王韌韌在公司沒有公開自己參與 Facebook 專頁這件事,「你說老闆是否一定不喜歡,勞方和資方是否一定對立,好像感覺上是有些對立的。我想公司還不知道這件事,但無論如何,我覺得這件事是對的,如果不做,這行業就不會改變了。」

與編劇家協會溝通之後,王韌韌發現也有兩種聲音。一部分前輩認為當年大家都是走這條路,這樣的行業規則本身也在挑選和淘汰編劇;另一部分人覺得如今不再是當年,形勢不同,應該幫後輩解決問題。

目前有許多香港的年輕編劇都拍到兩部長片,有些是參與了但最後得不到署名權。「似乎編劇家協會也有防疫基金,但我們聯盟裡面大部分人都申請不到。」這些年輕的編劇們可能寫過網絡大電影,寫過電視劇,唯獨是沒有兩部署名的長片,「而且是要上院線放映才算。」王韌韌想了想,一個剛畢業的年輕人入行,到他能夠發表署名的長片上映,「五年都算非常快了,一部的話。」

王韌韌想做導演,「我最得心應手的崗位是編劇,但我想做導演。」在香港這個世界,一個人如果不做導演,就不能夠保護到自己的劇本,「很多人都可以隨便改,收費薪資標準也不清楚。」他希望能夠改善編劇不被尊重的現狀。

方又新所在的副導演崗位,也有類似問題。「有副導演會,但是它不是正式工會,沒有辦法幫我們落實合約。」副導演會現在純粹是同業們交流資訊和聯絡的平台,「反而動作組的工會屬性很強。如果我們要用特技人,就要按條文處理報酬和工時。」

香港的副導演們互相之間的區別很大。有的第一副導演相當資深,也為許多名導演工作過,他們的月支薪水可以到20萬港元,但才入行沒幾年的第二第三副導演相比之下就面臨完全不同的情況。資深的副導演們近年來有一些擔正做導演的機會,「但香港的市場能容納到那麼多導演嗎?」

方又新眼裡香港電影面臨太多限制,「如果你有好的劇本,鏡頭和美術差一點也沒關係,如果劇本不幸,所有事都是浪費。而且香港越來越少有實力的演員,主要是因為這裡沒有一個制度好好地發掘他們,為他們提供舞台。」

最重要的是開心

服裝助理葉崇暉想過要離開,「我有想過要去台灣發展,覺得香港沒什麼希望。可是台灣已經有他們很固定的體系和圈子,我們去了也未必有工作機會。」葉崇暉靦腆且沉默,像是有什麼東西在阻攔他,他的很多答案還沒出口,就被吞回了肚子裡,「我沒有代表性,只是小齒輪。」2019年,他承受了很多工作以外的壓力,「那一段時間很難集中,會不斷關心時事。」在談話中,他提及自己在「大陸」的工作經歷,話剛到嘴邊突然停下來,他頓了頓,改口說「中國」。

葉崇暉是讀時裝設計出身,畢業後由製衣贊助商介紹,結識了電影的投資人,從服裝助理做起,幫演員準備戲服。除此之外,他也想做自己的服裝品牌,希望自己的設計可以作為副業,「一開始電影的工作收入可以支持自己的時裝事業,但這幾年工作機會少了,只能維持基本開支了。」他的工作重心也慢慢從電影轉向了劇集,「現在劇集開拍的機會比電影多,電影就算有也是小製作,酬勞不高。」

電影的服裝崗位沒有工會組織,較靠近的是電影美術學會。入會本來要交會費,因為2020年大家收入慘淡,會費得以豁免。為了令從業者有工開,香港電影工作者總會與電影發展基金合作推出了十條教學片製作,葉崇暉去「美術服裝篇」幫了一天忙,這是他在全年前十個月僅有的電影工作。

雖然連年收入減少,但因為電影的服裝工作有趣好玩,他還想繼續做下去。除此之外,電影工作的收入可以讓他做到收支平衡,能幫到自己設計服裝。家人沒有給過他任何壓力,也不反對他發展自己的事業,「所以我會繼續做自己喜歡但不賺錢的工作。」

方又新最初轉行時就獲得了家人支持,「他們沒所謂,說最重要就是我開心。我的家庭不是大富大貴,但我沒有生活壓力。」只是留在香港不是事業的長久之計,「我應該要向外發展,香港可能滿足不了我的想法。」方又新原計畫2020年5月去英國深造,歐洲疫情爆發之後不得不擱置,「或者申請藝術大學的碩士,但要等到9月。」

曾經的煩惱是⋯⋯

《十年·冬蟬》的導演黃飛鵬早於這場變動之前,已經試著尋找出路,2019年,他和日本,南韓團隊共同製作的電影《落葉殺人事件》與觀眾見面,這是他不斷尋求香港跨國獨立製作可能的第一個果實。《落葉殺人事件》由三澤拓哉執導,黃飛鵬擔任監製,電影於日本神奈川縣的大磯町拍攝,並於釜山國際電影節的亞洲電影基金資助下,在南韓的Wavelab完成音效後製。團隊的工作人員來自十幾個不同的國家或地區,除了日韓與香港,還有人來自伊朗,印度,柬埔寨。

「我不會說它是很成功的例子,但是一個可以提供思考的白板。」在黃飛鵬的眼中,香港電影工業的尷尬之一是不願想像其他可能性,「很多人一開始就會想,某種題材在香港找不到資金,然後就立刻拒絕了;或者反過來如果香港的項目想找日本的攝影師或者錄音師,提出這個建議很快就會被拒絕,大家覺得很難就放棄了。」

很多人都坦言香港電影的軌跡在某一個年期之後越來越難,越來越少,「我們需要重新開墾,比如《十年》可以去到台灣,日本和泰國製作當地的內容,這個概念可以離開這座城市本身,成為一些亞洲城市的共同想像,這很好玩。」《十年》帶給黃飛鵬最大的感受是,不要去猜測觀眾喜歡什麼。他寄望《落葉殺人事件》的製作可以讓不同地方的電影人彼此分享一些當地的貧瘠,「可能香港的電影圈有一種貧瘠,日本的製作有一種貧瘠,大家相互撞擊反而讓這些沒有被開墾的地方有了機會。」

獨立電影和藝術院線在香港艱苦經營,高地租令電影場次排得很密,小眾的電影在兩天票房不佳之後就會被撤下,「你拍一部戲,然後找一家本地的發行公司,然後上映一兩天被減到很少的場次,我們一定要用這樣的方法嗎?宣傳電影的方法現在往往就是開一個Facebook專頁,去現場謝票,我不是說沒用,但我想嘗試一些新的東西。」

芮麒曾經在一家主流發行公司做過全職PR,「有時候不是我們不願意用新方法宣傳,而是大家無法負擔為每一部電影指定很詳盡的計劃。」當時她的公司沒有院線,很多工作必須跟戲院的安排配合,零碎的細節和不斷修改的映期,發行方很難有條理地做出預計。「尤其是所謂的 commercial art 電影,排的戲院上,無法用荷里活那樣的方法宣傳。」做港產片宣傳的經驗讓芮麒對本地的觀眾多了些了解,「香港觀眾其實很樂意付錢看電影,問題是你的電影是不是他們想看的東西。」她認為香港製作目前與觀眾最大的距離,就是觀眾心裡有很想在大銀幕看的內容,他們在電影院卻找不到。

不想被綁住手腳,芮麒離開了公司,「我喜歡電影,喜歡其中的創意,但發行公司的 PR 工作沒有彈性,你能發揮的地方很少。」她如今私下以自由身幫一些獨立製作的電影做宣發,摸著石頭過河,遇到題材小眾的電影一時也不確定應該如何處理,「觀眾看完可能會很沮喪,在香港或許也只能做一兩場放映。」不少發行公司每年至少有五六部電影買回來無法上映,能夠上映的電影也很有成本回收的壓力。

「比如《一念無明》最終的票房沒有人可以預計到,但也有比如《空手道》這樣的本地製作,成本是一千二百萬港幣,也有不少討論,但最後票房約兩百萬。」靠出售版權也未必可以緩解這樣的壓力,Netflix 的二輪放映價格對港產片約是一萬美金,其他串流平台的價格也近似,首輪賣給電視台可能會有較理想的價格。

「香港有一個方向做得不夠好,發行公司自己做國際版權買賣,其實渠道很有限。外國通常在影展之前一定會找到仲介,它會幫你跑影展,做推廣,還能把版權賣出去。」

黃飛鵬參加影展時,從其他國家的同行和前輩得到經驗,希望能改善自己的作法,「而不是拍完戲之後不知道下一步怎樣。」他儘量參加不同的國際影展工作坊,「比如去金馬創投,比如去 Talents Tokyo,為什麼要踢一場注定輸的球賽呢?為什麼不到鄰街踢呢?或者,就去踢世界盃吧。」

因有這些對本地行業不一樣的想像,黃飛鵬常常被視作行業之中的一個異類。「我常常覺得這沒有什麼所謂,你問我什麼時候很需要在這個行業裡,我會說做工會的時候就很需要。」

「如果你是在黃金時代誕生的電影人,你有責任去維持和創造一個黃金時代,如果你不是誕生在那個時代,而是這個時代,那我想你有責任去用電影做一些你認為對的事。」黃飛鵬對電影沒有強大的使命感,他之所以想拍電影,因為想說故事,「如果我說的故事還有人聽,我就會去說。」

甚至,他想堅持留在香港拍電影。「我現在不會長駐在其他地方拍戲,這個時刻我覺得香港還是很好,不是說環境好,而是這裡還有我想拍的東西。」

說出這句話時,在場的人都還無法想像之後的事。電影人們只需要憂慮行業的固有結構問題,只需要思考如何踏出安全區,走向更遠的地方。那僅僅是2019年的11月,我們在旺角進行這樣的對話。場地位於一棟建築的中層,分明聽見街上警笛大作。黃飛鵬隔著窗戶玻璃,看見閃著藍紅色光的水炮車消失在街道盡頭。

2021年1月,香港電影工作者總會統計所有屬會,攝影同業,道具同業及梳化大聯盟會員共計3483人;另再加場務,劇務,收音師等工作崗位的未入會同業,香港電影工業目前有4000餘從業者。

從業者人數統計由香港電影工作者總會提供。總會於2000年成立,由電影業界十二個專業屬會組成,除此之外業界同業組織還有香港電影道具同業協會,香港電影攝影同業協會和梳化大聯盟。

應受訪者要求,方又新、林蘇、葉崇暉、王韌韌、芮麒等均為化名。

香港電影一直被人睇死,但去到今日都未曾死去,一日有香港電影,我都會入戲院支持!

其實台灣也面臨著同樣問題的。香港的國安法和大陸的影視條例出現,他們業內也會去參考。因為一來台灣青年不看台灣國產電影,二來台灣的電影通路不足以令他們的電影人有溫飽。於是他們的大製作也傾向將電影送去大陸賣。

其實我有一個問題。如果香港的文化產業都守不住了,台灣的電影和文化也會有中文限制的通路問題。

那些我們這兩個地方的文化和獨特思想,還有什麼未來呢?

港片已经逝去,我们只能重温那些香港的经典影片和剧集。

葉崇暉是讀時裝設計出身,畢業後由製衣贊助商介紹,結實了電影的投資人。

結實應為結識?

感謝指正

王晶講過:「電影是什麼?是娛樂。人們需要的是娛樂。」

我認為,電視劇集將取代電影。