9月24日凌晨,超強颱風樺加沙逼近香港,天文台發出最高級別的十號颶風信號,民間氣象資訊媒體「MET WARN 天氣預警」的成員徹夜未眠,盯緊風暴資訊。不少香港人正在收看他們的天氣直播,位於紅磡碼頭的成員在風中報導,草木在呼嘯聲中猛烈搖晃,落葉和街上垃圾被迅速颳起。另一場直播的觀看次數,很快已經攀升到13萬次了。

嚴陣以待之下,樺加沙雖在多區造成破壞,但未見嚴重人命傷亡。通宵20幾小時報導的 MET WARN 創辦人、主播東岳鬆一口氣,「真是好彩,是真的避過一劫。」

MET WARN 取名至「Meteorology(氣象學)」,現時由十多位19至31歲、來自各行各業的業餘氣象迷營運。2012年,14歲的東岳和其他氣象迷成立 MET WARN 的前身「香港熱帶氣旋預警中心」,在網上發布颱風資訊。2016年,他們首次直播風暴消息,至今報導過至少23個八號或以上的颱風,亦涉獵暴雨和寒流等天氣現象。

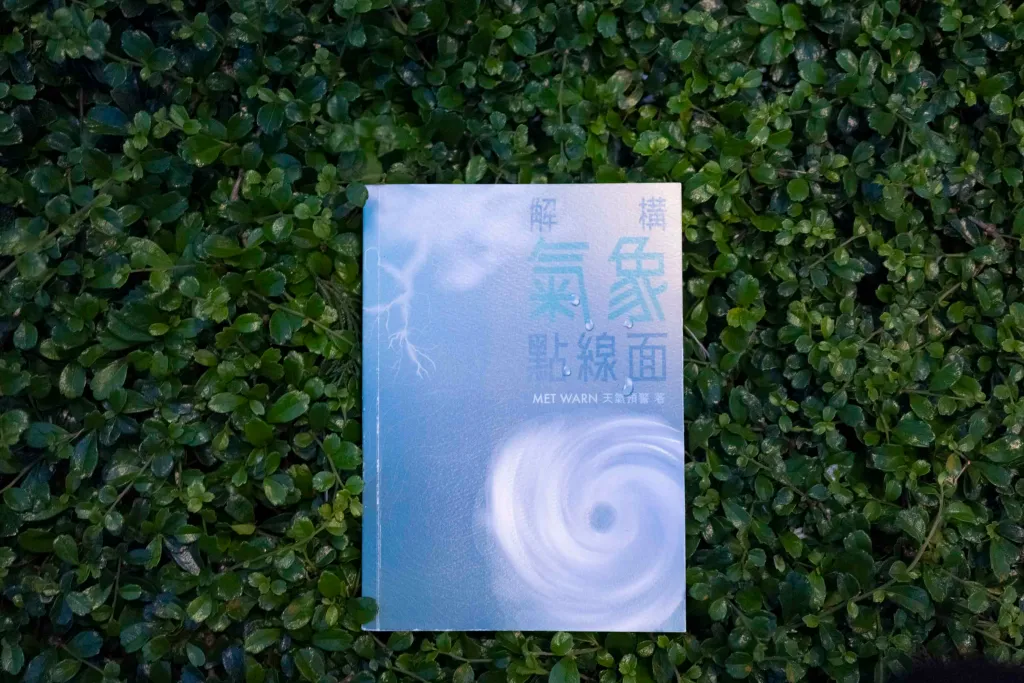

從發燒友平台進化成氣象資訊媒體,他們現時在不同社交媒體累積近20萬追蹤次數,又於2023年出版氣象學書籍《解構氣象點線面》,天文台前助理台長梁榮武和前高級科學主任胡宏俊也為他們撰寫推薦序。

颱風愈來愈多,香港在2020年至2025年9月共有15個級別達八號風球的熱帶氣旋,與2010年代十年的總和相若。自小成長於與風雨共存的城市,MET WARN 的成員自學氣象後自營傳媒,提出一個問題:普通市民跟極端天氣的距離,不論是認知層面或防災意識,能不能再拉近一點?

極端天氣日常化,天氣預警的工作愈來愈忙,他們的興趣也成為了責任——想讓大家知道打風會死人。「打風不是代表假期,是代表可能隨之而來的災難。要趁在災難發生前(準備),不要臨急抱佛腳,要有一定的認知。」東岳說。

Layman 氣象學:怎樣看颱風?

樺加沙抵達香港前夕,政府官員和天文台多番強調香港正面對嚴重威脅,程度有如2010年代的超強颱風天鴿和山竹,市內氣氛緊張。

9月22日當晚,MET WARN 進行了一小時的風暴直播,觀看次數達11萬。節目鋪排如電視台新聞報導:以片頭和配樂導入、主播東岳字正腔圓唸讀資訊,配合風暴圖、自製圖表和字幕走馬燈。鏡頭一轉,切換到維港和九龍灣等的現場情況。

MET WARN 不只報天氣,還會預測天氣。這包括作「非官方風球機率評估」,預測天文台有多大機率發出風球,另外是自製的「風雨潮影響時序評估」,預測大雨、烈風、颶風和風暴潮在短時間內的發展情況,結合成「風暴綜合影響評估」。

樺加沙達至「特別警戒」級別,「要採取一切必要行動保障性命和財產安全。」東岳嚴肅地提醒觀眾檢查門窗是否牢固,最遲應在何時完成防禦措施。

數天前,MET WARN 已對樺加沙有所警剔。預報組成員 John 和 Isaac 說,颱風由太平洋來到香港,一般會遇到台灣和菲律賓兩個「門神」,阻擋或削弱風暴的威力 ,「但這次剛好在中線的地方過來,沒什麼減弱。」樺加沙在9月21日凌晨急劇增強成超強颱風——最高持續風速為每小時195公里——他們心感不妙。

那麼,他們是怎樣看風的?東岳認為有兩個部分——電腦模式的預報,能預測颱風路徑、強度和環流大小;以及實測資料,即是衛星產生的風場掃描,或是石油平台和海裡的浮標資料,能從中得知風力和氣壓數字。重要的是,資料是公開且絕大部分免費,「大家可以參考並討論。」

Isaac 說,他們搜集資料時參考了二三十項圖像和資料,但直播只顯示其中七八張。要兼顧外行觀眾和氣象迷,他覺得客觀的分析仍然重要,「你沒有理由突然說一句:八球機會高。一定要告訴人家為什麼,這樣才會有公信力。」

當中,他們參考了天文台的路徑圖。而來自歐洲中期天氣預報中心(ECMWF)的電腦模式、Google 人工智能模式預報、以及美國國家海洋和大氣管理局(NOAA)的風場掃描等等,則顯示樺加沙渾圓、結構完整的風眼。

另一微波掃描中,一個較大的風眼包裹著小風眼,這是「眼壁置換」,「出現兩個風眼時,最大風的範圍會擴展到外面的風眼、比原先更加大。」東岳解釋道。另外,他們找來 ECMWF 的風量和雨量預測圖,發現颶風級別即持續風速每小時118公里或以上的風力將靠近香港。

為了解釋潛在威脅,MET WARN 會生動地講天氣。例如,他們預料樺加沙靠近廣東沿岸時有機會稍微減弱,但是「極向流出」增強,最終很有可能以相當強度襲港。東岳在直播中以超級市場大減價作比喻,呼籲觀眾不應掉以輕心。「由廿蚊減到19.9,即係同無減過一樣。」

至於「極向流出」,Isaac 形容颱風會吃掉低層的暖濕氣流,「去到高層時會有個洞放出氣流,防止它便秘」,這令大氣的上升氣流更強烈,有利對流發展,加強颱風威力;而「極向」是指空氣向北半球擴散。

氣象圖艱澀,MET WARN 會整合渠務署水浸風險地區的資料,東岳也特意加重語氣,強調樺加沙的威脅有機會與1962年的溫黛、1983年的艾倫和2018年的山竹等類近,讓觀眾有個概念。「你聽不明我們的分析不要緊,起碼你要知道這個風跟平時不一樣,不是八號波 call 打牌,而是真的要認真提防。」

是次樺加沙襲港,追風成為了重大爭議,有一家四口到柴灣觀浪,三人墮海,政府去年已表示會對追風者提出檢控。東岳說他們當時未知政府會如何執法,於是在直播中新增聲明,指 MET WARN 透過直播提供天氣資訊,不鼓勵其他人出外追風逐浪。

東岳說,MET WARN 是出於新聞角度的考量而加入現場直播環節,也是讓觀眾知道外面情況,不要外出。「打風的時侯都會看到留言:我這邊沒風,掛來做什麼。其實不是你那邊沒風,只是有樓擋著。」

不過即使是媒體採訪,追風都有危險性。東岳對此不太擔心,他又說追風成員 Roger 有十多年經驗,裝備充足,會配備頭盔,也懂得選擇安全位置,盡量遠離岸邊,又或是待沒有風時才走近。

從放風假心態到直播的責任

風雨是香港人的夏秋日常。MET WARN 的成員熱衷氣象,也是因為從小親歷大自然的威力。

2006年8月,颱風派比安在香港西南掠過,天文台掛三號風球。小學生東岳參加暑假活動,參觀赤柱監獄。那是面海的高地,大風得走不動,「很辛苦撐著傘,半個人彎低身向前逆風走。」他想:為什麼這樣的天氣還是三號風球?

派比安當時引發公眾討論發出三號和八號風球的準則是否符合實際情況,直接影響天文台及後修訂相關警告系統。

及後,東岳因為想放風假,開始瀏覽不同氣象網站看風暴發展,包括1999年運作至今的「香港熱帶氣旋追擊站」。2012年社交媒體興起,他抱著「玩玩吓」的心態跟其他氣象迷開設「香港熱帶氣旋預警中心」網站和社交媒體,又模仿天文台訂立一套專屬警報機制。

2016年,專頁追蹤人數破萬。同年颱風莎莉嘉吹襲香港,有一位懂製圖和直播軟件的成員問東岳做不做直播。自此,每逢嚴重惡劣天氣,他們都開直播,「那責任就來了。」

隨後2018年山竹襲港,改變了東岳對風的看法。那天他在筲箕灣的家中,先是感受到大廈在搖,接著覺得不對勁,「平時八號風球的風聲是尖叫、狼叫聲, 但是山竹的風聲特別不同,好像低鳴炮一樣轟來轟去,很低音。」他見橫瀾島監測站錄得的風速急升至每小時180公里,超越1962年的溫黛,「跟我們想的不同,覺得大鑊了,它真的是重災級的十號風球。」

山竹是近年對香港破壞最大的颱風之一,全港至少有458人受傷,有超過6萬宗的塌樹報告,是有記錄以來最多。另外全港錄得至少500宗玻璃窗或幕牆損毀報告,逾4萬戶電力供應中斷,有建築地盤的天秤被吹斷。

同樣對山竹印象深刻的,還有今年19歲、在2023年加入 MET WARN 的 Isaac。他從前對颳風的印象止於「不用上課很開心」,直到感受到山竹的威力。2020年疫情,他在家上課,開始看 YouTube 的氣象頻道,又開設頻道分享打風資訊。

他早已聽聞過 MET WARN,2023年東岳私訊 Isaac,邀請他加入。東岳說,自己最初先聯絡追風的 Roger,希望使用他的追風影片,之後邀請他加入;其他成員如 John 和 Isaac 等則是在討論平台上認識。

他們的成員非大眾所認知的專家權威,當中只有一人修讀氣象學,其餘是學生和打工仔,靠自學研鑽氣象——東岳從事測量、John 是健身教練、Isaac 正修讀言語治療。他們的經驗和功力各有不同,有看了颱風20多年的東岳,也有新血 Isaac。招成員時,東岳覺得合作、溝通和中文寫作能力比自身的氣象知識重要,「因為氣象是硬知識和需要『浸』的,看得多才會有經驗去判斷風會有什麼影響,你的腦海會有一個 database。」

成員各有長處,各施其職,從直播組的導演、主播和追風同事;到預報組、美術組,以及網站技術組,都能在緊急情況下互相補位。有成員不在香港,MET WARN 在線上俐落溝通,決定要否開直播、列出分工清單,讓大家各自工作。

John 說:「多個人一定好點,沒理由自己看(氣象)這麼悶。」

民間與官方預報,是競爭抑或補位?

東岳說,MET WARN 和天文台看的資料和數據大多是一樣的,分別在於何時發出預報和表達方式。他覺得兩者不是競爭,而是補位。「作為一個政府部門,他們有時沒辦法提前講很多,或者不方便去解說,我們可以做多點。」他說。

回到2018年,政府未有「超前部署」,天文台會使用「考慮是否需要」等較保守字眼,但東岳覺得大眾未必理解;官方也回應不了市民「幾時掛波落波」、「有沒颱風假」的切身問題。於是,他們開始預測天文台發出熱帶氣旋的機率,並在2020年將環節恆常化。

Isaac 說熱帶氣旋如「射12碼」,變數多的是。MET WARN 不會斷言掛或不掛風球,而是參考實時數據和圖表來評估風的威力,又會看天文台以往處理手法。東岳覺得,預警是為了給市民提早準備,「我們想在提早預警和狼來了中間取得平衡。」Isaac 說。

樺加沙襲港前一星期,MET WARN 已估計天文台有極高機會懸掛八號風球。天文台在9月22日改發三號風球,MET WARN 同日首次「越級」預測天文台有高機會懸掛十號風球。東岳說 Isaac 對做法曾有保留,成員討論後一致贊同才發出預報。

「真的沒有走雞,因為它12級風(颶風)的範圍很大,怎樣走也好都會撞(香港)。」東岳說:「我們沒有那麼大掣肘,可以做比較進取、也可以說是合適的預報。」但他們同時會保持小心。2023年杜蘇芮襲港時,MET WARN 發覺不同預報之間有分歧,不敢提早預測概率,於是他們僅展示不同的模型,「中肯點,說 uncertainty 在哪裡。」

天氣不似預期,預測會出錯。去年11月,MET WARN 預測天文台有高機會就颱風萬宜掛三號風球,但最終沒有應驗。「很尷尬。我們的確看漏了,雖然強風很近,但它進不來香港,在門口停下了。」有人在 Facebook 給他們留下負評,說「亂報」、影響天文台工作。

東岳說不介意,「做 MET WARN 學到一件事,就是要面對錯。」

運作多年,官方氣象專家也留意到他們,但有時看法未必一致。2022年8月8日颱風木蘭靠近香港之際,天文台前台長岑智明發帖文,指南海的熱帶氣旋未形成,現時不需要考慮一號風球,不點名批評有「天氣網站預測天文台掛三號風球的機會為高」,疑指向在8月7日發布預測的MET WARN。他說這會造成「行船爭解纜、風球我掛先」的歪風,而風球不是「鬥早搏出位」。8月9日早上,天文台發出三號風球。

事隔三年,東岳想法沒變,「我們沒有做錯。」他說早公布是為了讓觀眾準備,「尤其是現在超前部署,我更加覺得當天的預測很正常。」

另一位前天文台助理台長梁榮武曾為他們的新書寫序,指預測天氣的專業人員見盡風雨,掌握了天氣的規律,但會對天氣形勢的發展抱持保留,令較進取的人有期望落差。他覺得 MET WARN 抱科學持平的態度,多角度解釋天氣變化的種種可能性,對於關心天氣的人,「都肯定是好事。」

前高級科學主任胡宏俊則寫道,自己曾與 MET WARN 同台預測天文台警告,結果是他們比較準。他自覺在政府工作太久,思想被機構同化,有時會「堅離地」,不明白公眾為何不理解天文台的工作,「反而在體制外的朋友能更有效的向公眾說明,這一點值得友儕反思。」

東岳提起在災害大國日本,氣象預報員須要通過國家考試,一般人可以報考,而氣象學被產業化,衍出不少非官方組織和傳媒,例如日本氣象新聞公司 Weather News。他覺得這能填補官方未能做到的,例如24小時報天氣,又或發揮創意,根據濕度和氣溫等提供「曬衫指數」和衣著建議。

「有多個參考,怎樣也是一件好事。」他說,「天氣始終是一門科學,應該要有它的討論空間。每人對於風的路徑、對我們的影響有不同看法。」

他們想發出更接近人們生活的天氣預警。其中,「風暴綜合影響評估」的誕生就是與2021年颱風獅子山有關。當年有女工人在三號風球和黃雨下被塌毁的棚架壓死,天文台隨後改發黑雨,翌日改發八號風球。公眾說警告來得太遲,時任台長鄭楚明指「黑雨來得急」,現時技術無法提早幾小時預報。

「就算三號風球,沒下雨和有下雨已經有很不同的影響。如果又大風又大雨,每樣加起來,影響便非常之大。」東岳說。於是 MET WARN 開始著眼於「impact-based forecasting」——「基於對人的影響有多大做預報,不是死咕咕跟數字做預報。」

愈來愈頻密的極端天氣預報

「我沒有一件事做得長久,但是追風做了這麼多年,有20年了。」27歲的東岳笑道,自己性格三分鐘熱度,小時學不成樂器,之後一時興起開專頁,卻維持至今。在他眼內,每個颱風都獨一無二,而且帶來新的學問,就如山竹和樺加沙都是雙風眼,但最終強度不一,「你會很想知道更多,為什麼會導致這樣不同。」

至於 Isaac,如能力和時間許可,他希望能繼續報導氣象,因為在這裡找到志同道合的朋友,而且他自覺透過平台為公眾傳遞重要資料,「逐漸由玩玩吓變成責任,好像是打風時要做的東西,有種使命感。」他也承認當中有滿足「tip 天氣」欲望的成分,有時預報準確,他會暗呼「果然!」

他說會提醒自己切忌囂張,「我跟 MET WARN 一樣,都是處於不斷學習的階段,會有出錯的時候。」他覺得與其沉醉在成功的預測中,不如花精力去思考如何提升預測的質素。熱帶氣旋麥德姆襲港前的星期五,MET WARN 內部曾計劃發布掛八號的概率,但最後決定靜待觀察。

他喜歡看颱風的樣貌和路徑,「每次都變幻莫測,沒有一套金科玉律。」舉例樺加沙「很大隻、很厲害」,但今年7月的十號風球韋帕較弱又「刁僑扭擰」(廣東話,意指調皮刁橫),「埋門都不知道那十號的風力會否影響我們」,「你永遠都不會知道下一步是什麼,而這個未知存在吸引力。」將來若有機會,他想到美國隨團看龍捲風。

樺加沙遠離香港後的星期四,Isaac 和 John 相約到沙田城門河看風暴潮的影響,那裡大樹倒下,露天劇場的天幕破裂。香港每年平均受六次颱風影響,麥德姆在報導刊出前後來襲,天文台將考慮改發三號風球。這是天文台今年第12次發出熱帶氣旋警告信號,打破了1946年以來年內掛波的最高紀錄。

東岳又注意到秋颱增加,例如2024年11月中襲港的八號風球桃芝,「是拿羊毛大褸出來的季節,你沒可能想像會打八號風球。」去年晚秋,太平洋西北側地區經歷史上最多颱風,專家難以肯定是否與氣候轉變有關,但均認為海水異常變暖或是原因之一。

他在日本的大學修讀地理,學到防災知識。他說,當地面對火山爆發、地震和海嘯,人們從小便接受防災教育,警覺意識很高;但日港兩地災害情況不同,他覺得香港人不必做到一樣,最重要是有充足準備,將防災意識融入日常,例如儲備適量糧食和備用電。不過,Isaac 也認為香港人不應過份焦慮和囤積。

Isaac 提起今年7月的日本大地震傳言,他的家人因此取消遊日,他覺得是迷信。日本政府最新估計,南海海槽在未來30年內發生8級至9級大地震的機率為「約60至90%以上」,早前的推算為約80%,他說數字看似很高,但不一定今年發生,呼籲大家科學為本,增強防災意識。

極端天氣對 MET WARN 最大的影響,是工作量愈來愈多,Isaac 搖頭說希望不要再打風。東岳笑言今年的颱風「追著假期來打」,變相放假也要工作,而最辛苦是「孖風」。他既想從新的颱風中學習,但也擔心災害影響,而且他覺得很累,「就會覺得又要 Live 了,下個星期可能又有了。」

評論區 0