2024年2月的一天,當四名新澤西警察出現在華裔作家李翊雲的家中,說出一句「沒有更好的方式開口說這件事」時,她心中已經隱隱感到不祥。警察刻意迴避「自殺」這個字眼,只是說她的小兒子詹姆斯被列車撞死,甚至稱正在「積極調查犯罪現場」,但李翊雲幾乎立刻明白——詹姆斯是自殺身亡的。

在她今年5月出版的新書《自然萬物只是生長》中,她也用了警察的開場白來陳述這些事實:她和丈夫育有兩子,兩個孩子都已自殺身亡。大兒子文森特死於2017年,年僅16歲;小兒子詹姆斯死於2024年,年僅19歲。兄弟倆都選擇了相同的方式告別世界——撞火車身亡,死亡地點都離家不遠:文森特在普林斯頓交匯站附近,詹姆斯在普林斯頓車站附近。

面對兩個兒子相繼自殺的巨大悲劇,公衆的反應本應是悲憫、尊重與剋制。然而,在悲劇曝光後,尤其是在中文網絡空間,李翊雲卻遭遇了極端對立的輿論風暴。一方面,是出於同情的哀悼;另一方面,是充滿惡意的指責,甚至將她妖魔化為「失德藝術家」或「帶有自殺詛咒的有毒母親」。一些媒體與自媒體的標題更是觸目驚心,諸如「瘋狂母親逼得兩個兒子都自殺」,或是「李翊雲:兩個兒子替你而死,你可知罪?」 這樣的語氣不免讓人聯想到文革時期的大字報與公審式的道德清算。

必須承認,李翊雲的家庭悲劇也的確引發了一系列無法輕易迴避的問題:她的家族是否存在某種精神疾病或「自殺傾向」的遺傳?她在童年遭受母親身心虐待的經歷,是否在無形中影響了她日後的母職?她是否已經盡了最大努力去挽救兒子的生命?又為何在兒子死後表現得如此「冷靜」甚至「正常」?連李翊雲本人都反問過自己:我是不是世界上最糟糕的母親?兒子死後,她也常常會在打字、做飯、閱讀或練琴的時候停下來,問自己:這樣的事怎麼會發生?我怎麼會處在這麼一種極端狀態?李翊雲是一位對文字非常敏感的作家。她把自己的處境提升到「極端狀態」,就暗含了對普通人輕率評判的拒絕。

好兄弟

李翊雲曾提到,兩個兒子的穿衣風格,如同他們的性格一樣截然不同。

文森特喜歡鮮豔的顏色,上衣和襪子多是明亮張揚的色彩,褲子則偏好淺色。他鐘愛圍巾,至少擁有一打羊毛或開司米的,大多是在2016年全家前往蘇格蘭旅行時選購的。相比之下,詹姆斯幾乎每天穿同一個品牌、三種相同深色調的牛仔褲,配以印有數學圖案的T恤衫。他的襪子也一律純白,二十雙一模一樣。用通俗的話說,文森特是一位風格張揚的文藝青年,而詹姆斯則是偏愛極簡風的理工男。

他們在社交方面也迥然不同。文森特健談,常常是人群中的焦點;詹姆斯則極為沉默,幾乎不開口說話。他迴避任何注意力,包括來自母親的。李翊雲曾拍過一張他幼兒園時期的照片——他在胸前掛着一塊標語牌,上面用大寫字母寫着:「我不說話,是因為我不想說!」 毫無疑問,這是他對人們反覆追問「你為什麼不說話」的一種回應。為了讓他走出沉默,他的小學音樂老師曾經教他學唱吉爾伯特和沙利文的輕歌劇,但顯然收效甚微。

儘管性格迥異,兄弟倆卻有許多深層的相似之處:他們都熱愛語言,在語言天賦上都遠超常人,甚至超越了母親。文森特在語言中發現詩意、韻律和感性。他尤其偏愛形容詞和副詞。六年級時,李翊雲在他的文章中刪掉幾個形容詞,他因此抗議道:「形容詞和副詞是我的罪惡小快樂!」 詹姆斯則在語言中體會到哲學的樂趣。他不僅關注語言的音義,更關注其結構和邏輯。高三那年,他承認自己除了讀完五本維特根斯坦的語言哲學著作以外,沒在功課上花太多時間。他不但學習了學校開設的西班牙語、意大利語、日語,還自學了威爾士語、德語、羅馬尼亞語和俄語。他的手機甚至設置成鮮有人懂的立陶宛語。

他們都熱愛手工,動手能力出色。文森特喜歡織毛衣,也熱衷烘烤,家中的甜點和糕點基本由他一手包辦。他尤其迷戀烘烤過程中的那種精準與秩序感,似乎只要嚴格遵守配方,就能獲得預期的成果。在他眼中,烘烤不僅是一種創造,更是一種從日常混亂中提煉出內在平靜的冥想方式。而詹姆斯則熱愛摺紙,不僅親手摺出各種動物形狀,還從世界各地蒐集了47只各不相同的企鵝玩偶。

我不確定這些手工活動的選擇是否出於本能的興趣。編織、縫紉、烘焙、摺紙等手工藝常被心理治療師推薦為情緒調節方式,它們能緩解焦慮、改善情緒,並能給患者帶來成就感。兄弟倆都是從小就接受心理治療。也許正是在諮詢師的建議下,他們將這些活動作為安撫自我、與抑鬱共處的一種方式。

文森特是一個早熟而敏感的孩子。五歲那年,他最好的朋友瑪莉告訴他,她可能無法嫁給他了,因為她想嫁給自己的哥哥。文森特聽後怔住了,回到家後一言不發,呆呆地在床上躺了幾個小時。等他終於起身時,他撕下鋼琴書上的一張空白紙,寫下這樣一句話:「噢,愛情,噢,愛情,噢,無情的愛情。穿透你的心,奪走你的生命。」

瑪莉的母親看後大為吃驚,難以相信一個五歲的孩子竟能寫出如此富有詩意、情感濃烈的句子,特地央求李翊云為她複印一份。李翊雲也震驚不已,但更多的是一種隱隱的警覺。她甚至希望,文森特天生沒有如此強烈、深沉、洶涌的感受力。

文森特寫詩、寫小說,從小就對俄國文學感興趣——尼古拉就是一個俄國名字。他在十二歲的時候寫過一個短篇小說,寫的是一個五歲的小男孩隨母親和保姆在一九一七年革命後逃離聖彼得堡的故事。小男孩穿着一件新大衣坐在車廂裏,不斷用手指玩弄新大衣上的一顆紐扣。然後,「釦子掉了,外套就不再是新的了。」 小男孩最後沒能活過十二三歲。

讓自己故事裏的小男孩死掉,這對文森特來說已經不是第一次了。他在小學四年級寫過的一首詩中,描述了他感受到的一種無法慰藉的荒涼。他的老師因此感到不安,專門把詩寄給李翊雲,提醒她當心。文森特的心理諮詢師也多次提醒過李翊雲,說他常受自殺念頭折磨,讓她有思想準備。

如果我們用早熟來形容文森特,那麼形容詹姆斯就得用早慧這個詞了。詹姆斯兩歲半就能流暢地閱讀小人書,三歲能讀人體百科全書。六歲的時候,李翊雲問兒子他腦子裏在想什麼(她經常覺得這個小兒子很神秘),他耐心地解釋說:他看見的東西,母親永遠也無法理解。他說在他眼裏,世界是由點點和彎彎的線條組成。他用小手指了指四周。李翊雲隨着他胖胖的手指看去,看到的是牆上的寶可夢海報,書架上的兒童繪本和床頭的毛絨玩具。

後來,李翊雲在巴黎的一場文學節上遇到作家丹尼爾·塔米特(Daniel Tammet)。她本想告訴他,她的兒子詹姆斯曾說過,塔米特的自傳《在藍色的那天出生:一個自閉症天才的非凡心靈世界》(Born on a Blue Day: Inside the Extraordinary Mind of an Autistic Savant)是唯一一本真正捕捉到他如何感知世界的書籍。丹尼爾是一位患有自閉症的學者型天才(Savant),具有卓越的記憶力、數學和語言能力。他的感官世界極為獨特:數字、詞語、星期甚至情緒,在他腦中都帶有具體的顏色、形狀與質感,這種現象被稱為「聯覺」(synesthesia)。它讓人想起電影《雨人》中霍夫曼扮演的那位數字天才,儘管塔米特呈現的是一種更復雜、更具詩意的感知方式。

小學二年級的時候,詹姆斯就已經在思考希格斯玻色子(Higgs boson,也被稱為「上帝的粒子」)和捕食性被囊動物(predatory tunicates)。乍看之下,希格斯玻色子是粒子物理學中的抽象粒子,捕食性被囊動物是深海中的奇異生物,兩者似乎風馬牛不相及。但它們之間其實有微妙而深刻的共通之處——它們都揭示了看不見的力量決定着可見的表象。它們不是顯眼的主角,卻在幕後維繫着世界的秩序。能對這些概念產生興趣,說明詹姆斯的抽象理解能力和對世界的好奇心都遠超同齡人,而且本能地對看不見的真相感興趣。他顯然是一個極度敏感和極度聰慧的孩子。

詹姆斯平日雖然沉默寡言,但跟文森特卻話很多。文森特在申請一家競爭激烈的初中時,曾在他的個人陳述中提到,他豐富的科學知識有很大一部分來自於弟弟。詹姆斯在十二歲以前,說話常用「顯然」開頭,但在文森特死後,這個詞就悄然從他的語言中消失了——也許哥哥的離世讓世界變得不那麼「顯而易見」了。他也在哥哥去世後停止剪發。在之後的六年零四個月裏,他任由頭髮自然生長,因為哥哥生前就留着一頭張揚的長發。無論是在初中、高中,還是在短暫的大學時光裏,他都是班上頭髮最長的那一個。作為那個一向避免引人注目的孩子,詹姆斯選擇這種與他本性相悖的方式紀念哥哥,可見哥哥的死在他心中留下了多麼深的印記。兄弟倆還喜歡用gormless(愚鈍的、遲鈍的)來打趣母親。哥哥去世後,他也不再使用這個詞。

母與子

佛洛伊德曾說過,世上最完美的人際關係存在於母親與她的第一個孩子之間。李翊雲與長子文森特的親密關係,似乎印證了這句話。文森特十六歲了,還一直叫她「媽咪」。每一次在書中讀到這個稱呼,我的眼淚都會奪眶而出。

許多年來,李翊雲得為一家四口準備三份不同的晚餐:她和丈夫同一份,兩個兒子各一份。文森特的蘋果必須切成完美的幾何圖形,必須在視覺上帶來美感;而詹姆士的鬆餅必須做成英語字母表裏不存在的圖案,得是「Z」以外的形狀。

哪怕在文森特去世後,她在書中也不斷窺視他生活的另一個世界:他在那邊過得怎麼樣?還喜歡詩嗎?還會感到痛苦嗎?母子倆的溝通完全依賴詞語,而有時候,詞語是遠遠不夠的。她看不見他,摸不到他,連聲音都聽不到。如果他哭泣,她無從知曉;他開口說話,她也感受不到他的語氣。沒有語氣,語言就像在空中漂浮的物體,毫無重量。她無法判斷他是在生氣,還是在高興,是煩惱,還是厭倦。

在《雨中接球手》(Catchers in the Rain)這一章裏,有一段話動人至極。她談到,她在雨中接不住兒子拋過來的任何東西:他臉上的微笑,眼中的光亮,玩過的玩具,風中的塵土,他的耳語,他的思緒,一切的一切。而文森特的回答是,「文字啊,親愛的母親。我們會接住彼此的文字,你難道看不見嗎?」

有一次,當她問他是否想家時,他說:「媽咪,我從來沒有離開過家。」 當她告訴他,他們剛搬進了一棟新房子,希望他也能「住進來」時,他說,「沒關係,那依然是我們的房子。」

但這並不是說,母子之間的關係就沒有張力。事實上,他們常常爭吵——關於形容詞的使用、關於生活是否會變得更好,這些爭論時常無休無止。大多數時候,李翊雲辯不過兒子。兒子去世後,她甚至想過:如果她在辯論中能夠贏過文森特,也許他就不會離開這個世界了。

文森特很少誇獎母親,有時甚至顯得相當苛刻。他常對母親說:「你沒有豐富的詞彙量——我沒有冒犯你的意思。」 在口味上他也毫不留情:「你的品味不值得信賴。」

他從不使用「ABC」(America-Born Chinese)這個詞來定義自己。還在小學時,他便會向別人介紹母親:「我媽媽是移民,所以她說英語有口音。」 他也曾批評母親在與人初次交談時喜歡問:「你是做什麼工作的?」 這在許多初來美國的國人中是一種常見但略顯冒昧的交際習慣。文森特用三個嚴厲的形容詞來批評母親的行為:「多管閒事、冒失無禮、不知分寸」(meddlesome, intrusive, and impertinent)。有一次全家去愛爾蘭旅行,母親在無意識中模仿了一位服務員的口音,他立刻指出這是對別人的嘲諷。

相比之下,李翊雲與小兒子詹姆斯從來沒有發生過爭論。當然,這應該跟詹姆斯沉默的性格有關。

不過,詹姆斯也常和哥哥一起,用「遲鈍而愚蠢」(dense and gormless)來打趣母親。有一次,全家在倫敦參觀科學博物館,年僅六歲的詹姆斯笑着對母親說:「媽咪,你太遲鈍了,如果我們把你放在黑洞旁邊,黑洞不會把你吸進去,反而是你會把黑洞吸進去。」 這句玩笑讓文森特笑彎了腰,說這是他聽過的「最具侮辱性的侮辱」。

作為第一代移民母親,我對兄弟倆的這種言語和態度並不感到意外。第一代移民往往因為語言和文化的差距,在孩子面前處於某種天然的劣勢,哪怕以英語寫作成名的李翊雲似乎也不例外。許多在美國長大的華裔孩子都會經常糾正父母的發音或某些行為舉止,我兒子小時候對我也是如此。但文森特對母親的挑剔和詹姆斯貌似「侮辱」的玩笑,恰好表現了他們與母親之間那種自在、熟悉和不設防的親密,表明了這個家庭內部活潑而真實的情感氛圍,哪怕其中不乏調皮、微妙的「反叛」。

李翊雲曾在多個採訪中提到,她的育兒方式一向偏向「放養式」。她尊重孩子的敏感與獨特,盡力為他們提供成長所需的空間與自由。文森特五歲那年,她考慮讓他參加一個足球俱樂部。可他拒絕了,並質問她是不是希望他「變得和其他人一樣」。李翊雲聽後立刻放棄了原本的安排。

上初中時,文森特有一天心血來潮,決定穿裙子上學。父親滿臉憂慮,一遍遍地給他推薦母親穿過的深色裙子,但文森特堅持要穿粉色的。他說:「如果不穿粉色,穿裙子上學就沒有意義。」 也是在那段時間,他執意每天步行兩英里去上學,其中一半的路程還得穿過林間小徑。李翊雲儘管憂心忡忡,還是尊重了他的意願,但給他買了一個胡椒噴霧來保護自己。

李翊雲始終相信,一個母親的職責是庇護與包容(to enfold),而不是揭示與展開(to unfold)。她曾將母親比作「placeholder」—一個孩子成長路上的暫時承載者,而非主導者。在她的新書《自然萬物只是生長》中,她也寫道:「在我看來,作為母親,我所能做到的最好的事情,就是尊重孩子們的敏感與獨特,讓他們每個人都擁有儘可能多的空間,成為他們各自獨立的個體。」

自殺魔咒

親密的兄弟情、母子情,乃至夫妻之間的理解與支持,本應是一個幸福家庭的情感基石。然而,這些親情和連接,卻終究無法解釋:為何在同一個家庭中,會有兩個孩子相繼自殺?李翊雲在書中寫道:「一個母親可以為孩子做盡人類所能做的一切,依然無法讓他們活下去——這是一個無法加上任何形容詞的事實。」 這句話的哀傷直指最深層的無力感,也提醒我們,再好的母親,也抵擋不了命運的重擊。

事實上,這一類的悲劇每天都在發生。根據世界衛生組織(WHO)2021年及2025年更新的數據,全球每年有約72萬人死於自殺,平均每43秒就有一人以這種方式結束生命。僅在美國,2023年就有約49,300人自殺身亡,平均每天超過135人。而自殺未遂的案例更是遠高於死亡人數。

自殺往往不是孤立的事件,而是精神健康、家族遺傳與社會環境長期交織的結果。比利時精神病學家凱斯·範·赫林根 (Kees van Heeringen) 在《自殺行為的神經科學》(The Neuroscience of Suicidal Behavior)一書中,基於多年的基礎研究與臨床觀察,將導致自殺的風險因素分為「遠期」 (distal,包括遺傳、早期創傷、胎兒發育異常、人格特質等因素) 和「近期」 (proximal,包括精神疾病、情感危機、模仿行為、自殺手段可得性等) 兩種。他的研究表明,自殺的成因極其複雜,沒有哪一個因素可以單獨解釋一切。

遺憾的是,在TikTok和小紅書等社交平台上,很多自稱心理諮詢師或治療師的人,在沒有接觸過李翊雲,甚至在沒有讀過她的書的情況下,便急於給她和她的家庭「下診斷」。有的強調代際創傷,有的歸咎於母愛缺失。一個人的心理狀況很難僅憑几個片段就得出結論,哪怕是長期接觸的臨床診斷也未必能得出清楚的結論。

這讓我再次想起李翊雲在書中說過的話:這個世界是由強烈的信念、貧乏的想象力和微弱的理解所支配的。

李翊雲在書中並未正面分析兩個兒子自殺的原因,但她曾多次說過:文森特活在強烈、洶涌的情感中,也因這些情感而死;詹姆斯活在深入、激烈的思考中,也因思考而死。一個被情感淹沒,對世界的感受深到無法承受;一個被理性困住,陷入無從逃脫的意識深淵。

文森特對「完美」有着近乎病態的執着。 他曾說過:「完美是我唯一的生存方式。」 當母親提醒他在很多方面都很優秀時,他會回應:「優秀並不代表完美。」 他喜歡使用絕對詞彙,比如「永遠」、「從不」、「必定」等等。對他來說,死亡是唯一能夠抵達完美的路徑。李翊雲曾試圖讓他將「完美的敵人」外化為母親,這樣至少能幫他緩解內在的焦慮。但他說不需要,他「已經在自己身上找到了那個敵人」。

他的完美主義同時伴隨着極強的意志力。五年級時,他用意志力強行讓大腦「停止思考」,治好了自己的失眠。他對任何事物都保持批判性,也極度厭惡別人把他拉的雙簧管和單簧管搞混。他把孩子和成人視為兩個物種,認為成人是「容易犯錯的一種」,但承認母親比大多數成年人要好。哪怕他在外人面前總是顯得樂觀、風趣和幽默,他的自我形象卻一直是負面的。他對外界苛刻,對自己更是苛刻。李翊雲在文森特自殺前擔心了六年, 她希望文森特能像美國詩人華萊士·史蒂文斯(Wallace Stevens)一樣,儘管看不到逃離絕望的路徑,仍能憑藉詩歌和想象力將自己的痛苦昇華,過一種安靜、體面、封閉的知識分子和詩人的生活。

而詹姆斯的心理困境,也曾在很小的時候顯露端倪。他在差不多六歲時告訴母親,自己正被一種叫「monophobia」的東西折磨着。那是李翊雲第一次聽說這個詞。她查了字典才明白,那是一種對「獨處」的恐懼。恐高的人可以不爬高樓,廣場恐懼者可以避開空曠地帶,可一個害怕獨處的人,要如何從「自己」那裏逃走?獨處恐懼者無處可逃,除非他能逃離自己。詹姆斯在十二歲時失去了最親密的哥哥,這種失落成為母親永遠無法抵達的傷口,永遠在她理解的邊界之外。他曾說過,他最擅長的技能是「讓別人不注意到自己」,而死亡,就是最徹底的隱藏。

李翊雲提到,人們常批評自殺者「自私」、「懦弱」,卻不會用這些詞評價癌症病人。她強調,那些自殺者未必渴望死亡,而是痛苦到只能通過消除肉體的存在來結束折磨。」 她無意將死亡浪漫化,但希望幫助人們理解那些深陷心理痛苦者的極端選擇,打破對自殺的沉默與禁忌,去除對相關話題的污名化。

她和丈夫在成長過程都深受父母的虐待之苦,因此,他們選擇成為截然不同的父母,包括不將兒時的創傷轉嫁並強加給兩個孩子。她曾說過,受虐的孩子長大後不是反叛者,就是逃離者,而她選擇成為後者,一生都在練習如何逃離現實。她告訴丈夫:「我們都有一樣東西,是隻屬於自己的、別人奪不走的。孩子們卻沒有。如果有,也許他們就不會自殺。」 丈夫回答:「可要有那樣的東西,意味着要先經歷更多的痛苦。而我們不忍他們受苦。」她點頭:「是的。但他們終究還是受苦了。」 他們努力為孩子築造的保護「繭」和「堡壘」,依然沒能留住孩子。 最終,他們也變成了逃離者——他們逃離的是整個人生。

文森特曾經質問過母親,你理解受苦,也擅於描寫受苦,為什麼你還要生我?

她回答說,哪怕最不樂觀的父母,也會心存一絲僥倖。但在兩個兒子相繼離世之後,她終於承認:人可以學會與痛苦共處,甚至學會如何更好地受苦。只是,她沒能在他們活着的時候,教會他們這種技能。

關於哀悼

每個人都有哀悼親人離世的獨特方式,而每個社會或文化群體,也都對哀悼有一些約定俗成的表達和期待。

詹姆斯去世後幾個星期,李翊雲給同事寫信,說她和她丈夫的生活彷彿進入了莎士比亞或古希臘的悲劇王國。她重新閱讀歐里庇得斯的《哀悼之課》,莎士比亞的《李爾王》,以及安妮·卡森對《赫卡柏》悲劇極限的詩性改寫。她將自己與這些悲劇中的哀母相比,說只有希臘母親那種尖銳、撕裂的聲音最接近她內心的悲痛,儘管仍不足以承載她真正的喪子之痛。

然而,也是在詹姆士去世的幾周後,她重新開始游泳和練琴。連她的鋼琴老師都驚訝地問:「你怎麼可以在兒子自殺後還繼續上鋼琴課?要是我,我早就躺在床上起不來了。」

在中文互聯網上,她選擇使用「死」 而非「去世」或 「離世」來描述兒子的自殺。她繼續寫作,接受採訪,這些都引發了極大的爭議。更難聽的話是人血饅頭,說她拿兒子的血來滋潤自己的寫作,換取自己在文學上的不朽聲譽。

在她與魯豫的訪談中,她完全像平常人一樣談論自己的寫作和生活。這一度也讓我產生了困惑:我期待看到一個痛不欲生的母親,就像在youtube上看到那些在桑迪胡克小學槍擊案中失去孩子的父母,即使十多年過去,提到孩子時仍然會眼圈泛紅、淚流滿面。我們對哀悼者有着潛在的期待,如果他們沒有表現出足夠沉重的悲傷,我們的道德判斷就會自動啓動。但這些「社會期待」的哀悼方式,本身就含有大量的表演性,甚至流於陳詞濫調——而這些,正是李翊雲想要抗拒的。

她在書中反覆提到徹底接納(Radical acceptance)這個字眼。這是一個心理學和哲學的術語,指的是完全、徹底地接受現實的本身——尤其是在現實極其痛苦或無法改變時。不抗拒,不否認,也不評判。

她反對使用「哀悼」(grief)這個詞,因為它暗示哀痛是一個有始有終的過程,你越快「走完」這個過程,周圍的人也就能越快地鬆口氣,擺脫不適。但李翊雲不希望自己的悲傷有終點。她思念孩子,如同需要空氣和感知時間那樣自然。這份思念,只有在她生命終結時才會停止。

文森特去世後,他最愛的那些菜她不再做了;詹姆斯去世後,她不再烘烤Z字母之外的鬆餅。她也開始做文森特最喜歡的兩件事:烘烤和編織。她會坐在文森特的房間裏,沒完沒了地織圍巾,織好後再拆開重織,如同西西弗斯推石上山,再讓石頭滾下重推。她讀孩子喜歡的書,依照詹姆斯的思考標準——以邏輯和事實為基礎——來活着。她練習「徹底接納」,不再與命運抗爭。

兩個孩子的遺物一樣都沒離開家。文森特去世後,她把他最喜歡的衣物一件件打包,搬家後再將它們一件件掛進為他保留的房間。詹姆斯去世後,她和丈夫從普林斯頓帶回了他的衣物。朋友幫她清洗、疊好、裝箱。但直到今天,她仍未能打開那個箱子,更無法像對待文森特的衣物那樣,把它們掛進衣櫥。詹姆斯的衣櫥裏,只掛着幾個空蕩蕩的衣架。

文森特愛吃藍莓,李翊雲和丈夫保存了他沒有吃完的最後一袋藍莓。她想知道一袋凍藍莓要多長時間會變成化石。

文森特去世後,李翊雲進入「時間之外」,這就是為什麼她寫了《理性終結之處》——她在那裏與文森特展開一系列超越時間的對話;而詹姆斯死後,她進入「空間之外」,無法與他對話,因為他選擇了永遠轉身。她站在一個名為「現在」的無所不包的點上,那個點就是極限,是深淵。而她選擇了永久地棲居在那裏,在深淵之中生活,寫作,呼吸。

既然決定把深淵作為自己的永久棲息地,那麼,除了切分時間(marking time),還有什麼別的生活的方式呢?

彈哈農練習曲,成為她「打發時間」的一種方式;其他生活日常亦然。讀歐幾里得的幾何學,上鋼琴課;與丈夫在午後散步—無論是二月的冷雨,四月帶香氣的微風,還是六月的酷熱;讀書、寫作、烤蘇打麵包或酸奶咖啡蛋糕;修剪玫瑰、施肥,種下新苗;對啃食花園植物的小兔子喊叫,再放棄,因為兔子根本攔不住;還有除草,除草,除草……直到最後放棄,因為雜草也是自然的一部分,而自然的規律就是讓一切繼續生長。

任何能讓身體活動、讓意識停留在當下的事情,都是她用來切分時間、打發日子的方式。

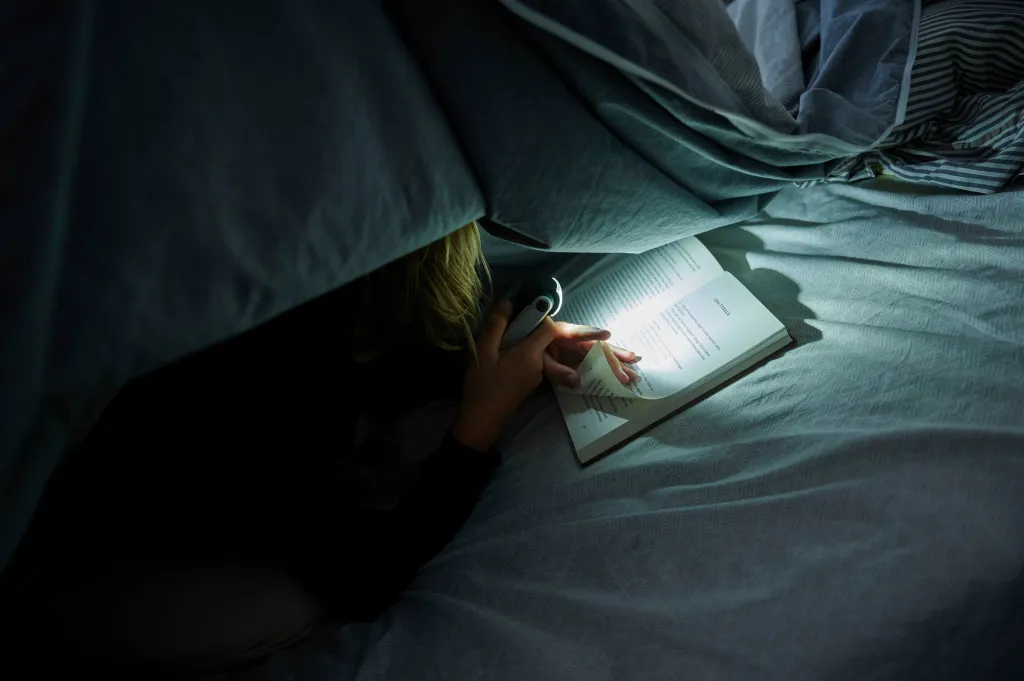

在《自然萬物只是生長》中,李翊雲回憶了她2012年自殺未遂後,在紐約一家精神病院住了三個星期的經歷。當時,她覺得自己的大腦彷彿漂浮在身體之外,與自我徹底脫節。但入院第一天,她就讓護士給她一支筆和一本筆記本。即使有時只能在紙上寫下一個字,那支筆和那本本子,便成了她在那段極端狀態中的「自然棲息地」。

後來,朋友湯姆給她帶來了《戰爭與和平》和蒙田的隨筆集。她說,一翻開這些書,混亂無序的世界便會暫時消失。

人生或許並無真正的「救贖」,但對她而言,書籍提供了一種類似解脫的方式,這是她得以暫時回歸秩序、停留於當下和應對悲傷的方式。

沒有人能在一生中完全免於極端狀態。因為我們終將面對死亡、失去,或一個悲涼的晚年。在那樣的時刻,找到屬於自己的「自然棲息地」——哪怕只是一本書、一段旋律、一種重複的動作——或許就是我們在極端現實之中,得以安頓自身的片刻容身之所。

這,或許就是李翊雲的兩部悼亡之作留給我們的最大啓示:當世界崩塌,語言、記憶、理性甚至肉體都不再可信時,我們仍可在深淵之中,循着某種秩序,緩慢而堅決地活下去。

後記

我從2003年開始關注李翊雲。那一年,我在《紐約客》上讀到她的短篇小說《多餘》(Extra),心中涌起一種久違的激動與共鳴。作為一位同樣修習創意寫作,並嘗試以英語進行文學創作的華人,我感受到一種遲來的回應:終於有一位母語非英語的華人作家,在主流刊物中,以英語寫下屬於她自己的節奏與經驗,而不是一味迎合西方陳舊的「東方想象」。

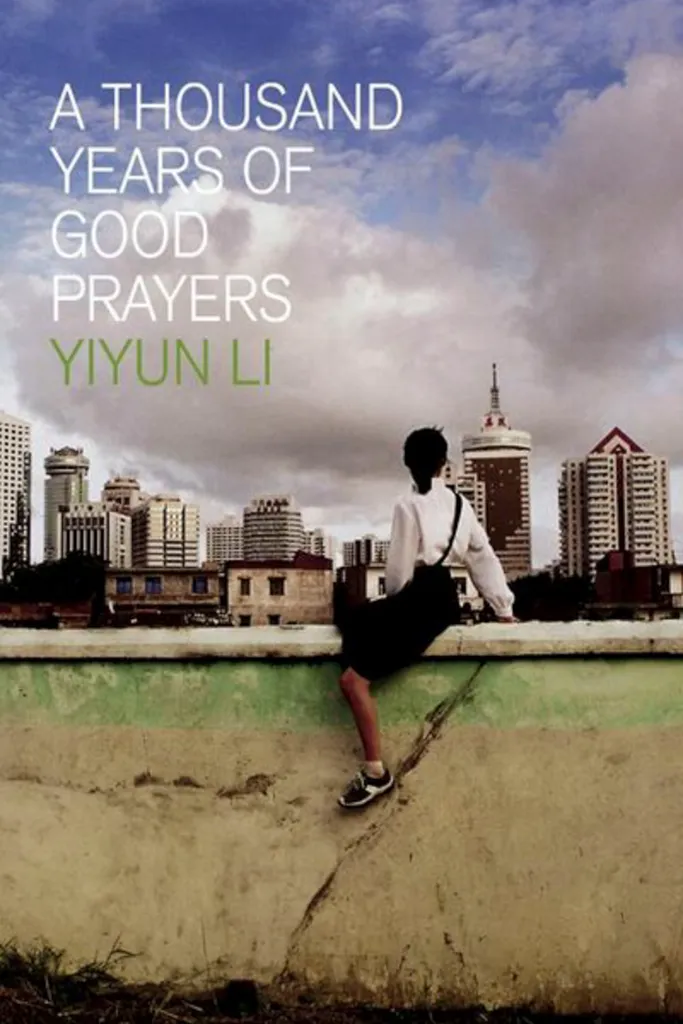

2005年,李翊雲的首部英文短篇小說集《千年敬祈》(A Thousand Years of Good Prayers)出版。這部描繪中國轉型期間普通民衆生活的作品,我第一時間購入,反覆閱讀,並推薦給了多位朋友。儘管一些評論指出,她的語言中仍可見中文語序與思維痕跡,故事題材也延續了西方讀者熟悉的「中國敘事」,但在我看來,她的英語寫作展現出一種少有的語言自由與精神自洽。她的句子沒有模仿痕跡,也不帶「書本英語」的刻板感,而是與她的思維節奏自然貼合,像是從內心深處自然生長出來的語言。

相比之下,在閱讀波蘭裔作家耶日·科辛斯基(Jerzy Kosinski)時——一位同樣以非母語英語寫作的作家,我常常感到,他雖然用詞精準,結構嚴謹,但文字讀來卻始終像是翻譯過來的二手文字,缺乏那種語言與思想緊密貼合、彼此生成的感覺。

《千年敬祈》先後獲得多個國際文學獎項的肯定,包括愛爾蘭的弗蘭克·奧康納國際短篇小說獎、美國的海明威獎與懷丁作家獎,以及英國《衛報》的新人獎。2007年,英國老牌文學雜誌《格蘭塔》(Granta)將李翊雲評選為「21位最優秀的美國青年小說家」之一。2009年,她出版了首部長篇小說《漂泊者》(The Vagrants),2010年又推出第二本短篇小說集《金童玉女》(Gold Boy, Emerald Girl)。同年,她入選《紐約客》雜誌評選的「40歲以下20位傑出作家」名單。

然而,在讀完《千年敬祈》之後,我並未繼續追讀她後來的作品。一方面,有些故事的情境與質感對我而言過於熟悉;另一方面,我也隱約感覺到,她的創作似乎開始轉向一種更外部化的路徑:從歷史文獻、社會新聞中尋找題材,而非從個體經驗內部自然生長出來的故事。我不知道這種變化是出於主動的拓展,還是由於從學院到學院的寫作生活逐漸消耗了她個人體驗的資源。

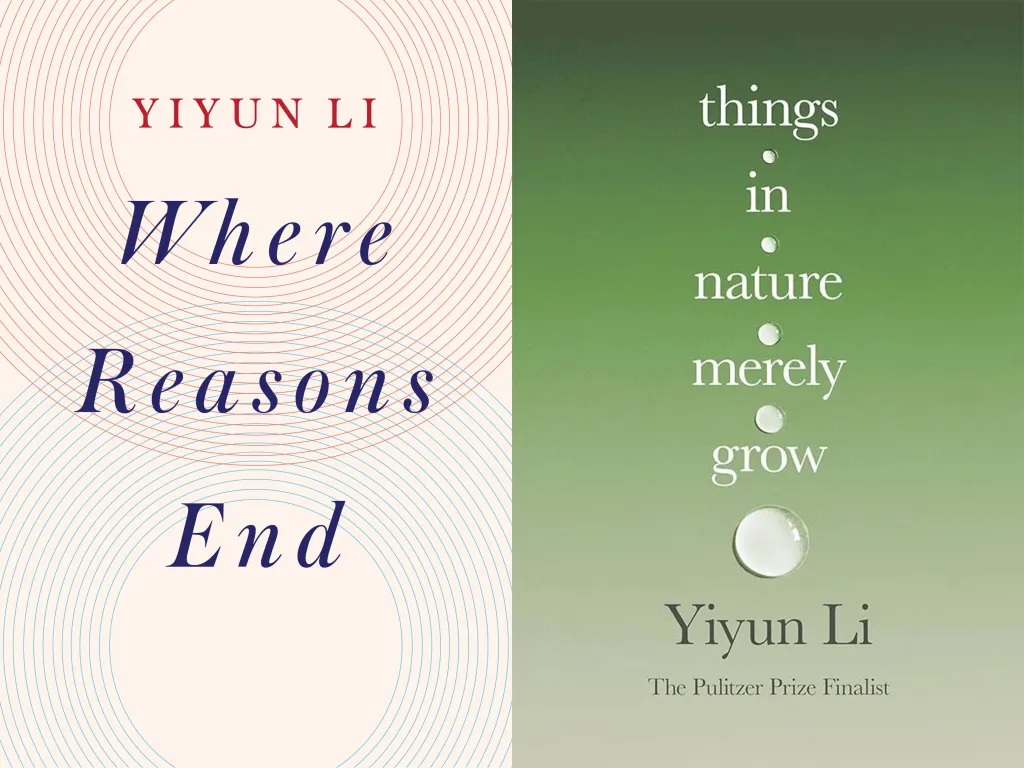

後來我聽說她患有抑鬱症,多次嘗試自殺,曾於2012年因精神崩潰住院治療。在我還沒來得及讀她的自傳體小說《親愛的朋友,從我的生命寫入你的生命》(Dear Friend, from My Life I Write to You in Your Life) 時,便傳來了她大兒子文森特自殺的消息。2019年,她為紀念文森特而寫的小說《理性終結之處》(Where Reasons End)出版,我第一時間買來,一口氣讀完。這部小說沒有迴避死亡的沉重,卻也拒絕以世俗慣有的方式來悼念兒子的離去。

小說以一位名叫尼古拉(Nikolai,是他很小就給自己取的名字)的少年和母親對話的形式,虛構了一個介於生死之間的無所之地。小說的全部張力來自語言本身——母子倆圍繞詞彙、語法、詩意與死亡不斷辯論,互相挑戰、纏鬥,卻也在爭執中維繫彼此的愛與理解。這不僅是一部悼亡之作,更是一場與語言、死亡和愛的極限搏鬥。她在書中奮力與語言角力,試圖將語言錘鍊成一座獻給兒子的紀念碑。她寫道:「我們曾賦予尼古拉血肉之軀的生命,而現在,我要用文字再做一次。」

這本書重新徵服了我。我隱隱覺得,它標誌着李翊雲真正跨入了偉大作家的行列。評論家邁克爾·肖布(Michael Schaub)為這本書寫的書評也有同感,他認為《理性終結之處》是一本具有元小說性質的作品,說它「是一本近乎完美的書,一部美國小說的傑作。它無可爭議地證明了:李翊雲是當代美國最偉大的作家之一。」

詹姆斯自殺以後,我的第一個念頭就是:李翊雲會不會因此崩潰、停止寫作?結果她反而在2025年5月就出版了新書《自然萬物只是生長》(Things in Nature Merely Grow),並在《紐約客》上接連發表了四篇短篇小說。所有這些寫作,都與兒子的死有關。

如果說她的第一本悼亡之作,以一種讓人無法正視的哀痛與發自本能的語言純度征服了我,那麼第二本書的閱讀體驗則複雜得多——我在反覆浮現的不適感(uneasy)與逐漸生成的信服感(being convinced)之間拉扯着讀完。而這種閱讀經驗,恰恰對應了李翊雲在寫作兩本書時所經歷的內在差異。

她曾說,第一本書完全不是有意識地計劃寫成的,而是始於「Mother Dear」這個稱呼——那是文森特在想引起母親注意時對她的叫法,親暱中略帶嘲諷,難以簡單地譯為「親愛的母親」。文森特和詹姆斯性格迥異。在李翊雲看來,文森特是用情感生活(Vincent lived feelingly),而詹姆斯則是用思想生活(James lived thinkingly)。她為文森特寫的書全靠「感受」寫成,幾乎可以說是母子共創的成果,她確信兒子會喜歡。文森特的朋友讀後也對她說,書中的那些話語、語氣和用詞,完全就是文森特本人的,好像他回到人世一般。

而為詹姆斯寫書,則是一項更艱難、甚至幾近不可能完成的任務。他拒絕比喻,排斥情緒表達,抗拒被任何人「看見」。而寫作本質上就是一種深度凝視,是試圖在語言中復活一個人。李翊雲坦言,她曾在為文森特寫作時「召喚」出了他的存在;而面對詹姆斯,她無法做到。詹姆斯拒絕被喚回。她無法通過感受去貼近他,只能嘗試以「思考」的方式靠近他,甚至努力靠近他那種「拒絕被理解」的存在狀態。

也許正因為如此,我在閱讀第二本書時,始終感受到某種疏離與不適。我當然無法完全免於本能的道德反應與判斷,也曾試圖在字裏行間尋找線索——關於孩子們為何走到絕路,關於父母是否曾有過無法挽回的疏漏。但李翊雲書中的一句話,卻深深擊中了我:「在我看來,這個世界是由強烈的信念、貧乏的想象力和微弱的理解所支配的。」 這句話幾乎可以作為我們對他人之痛想當然態度的註解。我們習慣以自身經驗去套入他人的處境,而我們的想象力,往往受限於那些未經檢視的信念,甚至是偏見。我們唯一能做的,也許只是設法拓寬自己的視野,為那微弱的理解力爭取多一些空間和緯度。

當我動筆開始寫這篇書評時,腦中浮現的,竟也是警察上門時說的開場白:「沒有更好的方式——」。我意識到,寫這篇書評,我也沒有更好的方式,除非我盡力走進李翊雲的視角,去理解她如何看待自己的兒子,如何承擔母親這個身份的重量,又如何在失去之後,以寫作來思索悲悼、母愛以及自殺這個始終被社會迴避、誤解甚至污名化的話題。

看完很感动,之前不知道有这样一位作家,加入阅读清单了,感谢推荐