今年4月,我開始遊走在即將拆毀的三條香港城中村拍攝。最初走入茶果嶺村、 牛池灣村和竹園聯合村時,曾以為三村就是破舊的普通寮屋村,跟其他村不會有太大分別。自覺不太認識寮屋,也不了解這幾條村,惟有花時間不斷入村,最終完成橫跨數月的紀錄。

而日復日走入村落,才讓我實在地感受到,一條村除了居住,還有其宗族傳統、社區網絡、公共空間等等不同面向連繫著村民。

竹園聯合村:只留下一片荒地

2019年,時任特首林鄭月娥在《施政報告》宣佈清拆九龍三村,被稱為市區寮屋區的城中村,將重建為公共房屋。

三村歷史悠久,其中茶果嶺村是已存在400年的客家古村,規模最大,佔地4.65公頃,住戶逾400戶。三村重建後合共估計提供約8700個單位。

相較其他兩條村落,竹園聯合村較呈現清空狀態。它的面積比較細小,大約一個足球場大小,似乎最容易被處理。

站在黃大仙的一座行人天橋上,可以俯瞰整條竹園聯合村,推土機緩緩駛入,將房屋粉碎移平。天橋成了城市中的制高點,吸引幼童、成人、長者駐足觀看,也成了工程人員的最佳視察位置。

剷平土地後,村中心的一棵巨樹顯得格外醒目而孤單。它是否會被留下來?最終未能倖免。後方一座以棚架和帆布圍起的建築,似乎曾被納入保育計劃,但同樣被拆毀。整片土地終究被徹底清空,巨樹與建築不復存在,留下一片荒地,雜草漸生,靜靜閒置。

封村後,一隻戴著頸圈的唐狗,靈巧地爬過鐵欄,走上舊式車仔麵檔的一樓。狗主伯伯跟著牠闖入圍封工地,笑著說:「這裡我住的,怕什麼?」那狗似乎獨愛在舊地流連。某天,牠和伯伯出現在天橋底的報紙檔,與街坊閒談。想著下次再攀談一番,卻再也沒見到他們的身影。

自地盤被夷為平地後,也沒看到多少人再在天橋駐足察看。

牛池灣村:逐漸消失的村落傳統

牛池灣村將興建三幢約 35 層高的公營房屋,提供逾2700伙單位,預計2031年入伙。按鄉公所引述地政人員的說法,清拆將分三階段進行:先拆西村,再拆東村,最後才到靠近街市和鄉公所的寮屋和商舖。

牛池灣村鄉公所是村民的公共空間,有日與鄉公所財務李先生閒聊,他在牛池灣住了超過半世紀,親歷了旁邊彩虹邨的落成。他指牛池灣街市以前都是寮屋,直到70年代要興建地鐵站,收回了近龍翔道的寮屋土地發展。如今,整個牛池灣寮屋區也要重建了。

李先生說,以前每年新春都會去團拜土地公,也會舉辦盆菜宴。但隨著村民年紀漸長,成家立室搬離了牛池灣,村落開始變得零散,節慶活動也逐漸消失。

村落的傳統文化隨著時間推移、人口變化而淡化,新舊村民和鄉公所成員的組成和關係也會因此變得複雜。裡面的土地、寮屋問題、生活矛盾並不是三言兩語可以總括。

一兩年前,我還在報館工作的時候,曾在暴雨中走進牛池灣西村。西村位於低窪地區,每逢暴雨,雨水從龍翔道湧入,水位可以漲到胸口浸壞村民家中的電器。即使只是普通的雨天,雨水也會順著屋頂的鐵皮滴落小巷,雙腿很快濕透。

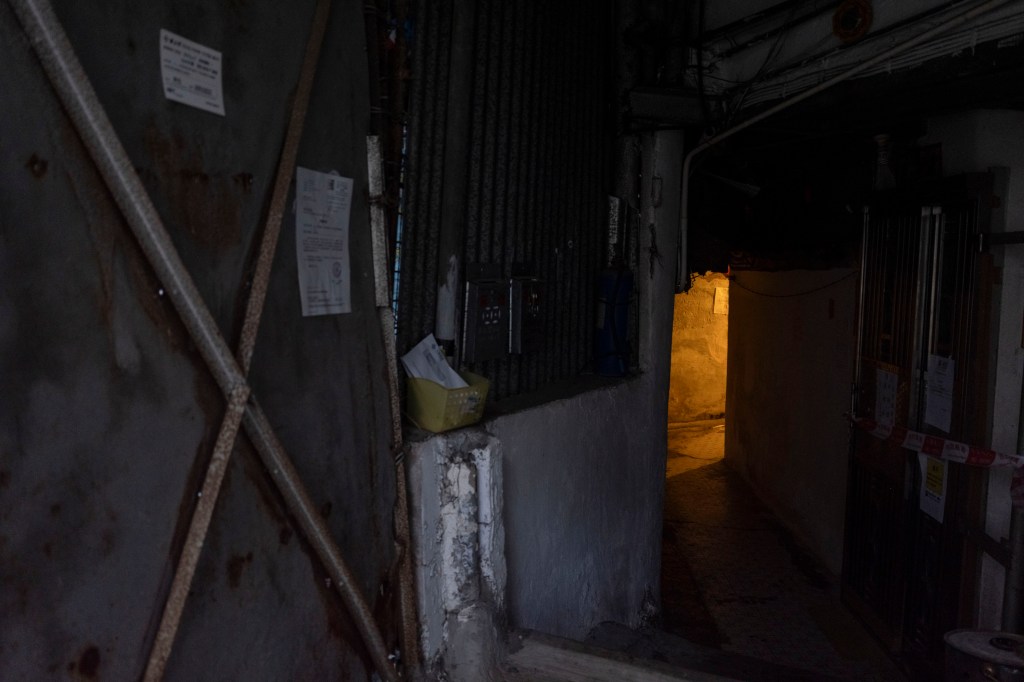

現時,西村的清拆已經開始。工程人員拉起帆布,逐步拆除石棉。西村只剩零星住戶,其餘房門前的鐵鍊緊鎖。

茶果嶺村:拆村下的互助,與集體紀錄

三條寮屋村裡,茶果嶺村可說是社區生活最豐富的村落。四山學校、鄉公所、天后廟、麒麟會、小店與社區組織,共同構建了緊密而獨特的客家文化、鄰里關係與社區情懷。

重建消息傳出後,吸引不少外人前來懷緬。天后誕當日,麒麟隨著鑼鼓聲繞村而行;村內演員上演社區劇場,講述茶果嶺的故事;下午,冰室小店顧客滿座;晚上,天后廟和「海天」空地也排滿了盆菜宴。儘管你不是茶果嶺村民,或許也能找到自己進入茶果嶺的方式。

隨著收地期限逼近,茶果嶺居民關注組召集村民開會,與政府溝通搬遷安排。扎根村內數十年的鄰舍輔導會,協助街坊處理繁複文件,釐清細節,同時辦聯誼活動幫助已搬離的長者排解新生活的不適感。

茶果嶺邊界僅存的路德會聖馬可堂,試圖為這片將消失的社區留下紀錄。他們邀請四山學校的校友聚首一堂,重唱校歌追憶校園往事。

隨著街坊搬離,社區逐漸零散,正式遷拆後,這樣的景象再難重現。

2002年,陳果電影《香港有個荷里活》裡大磡村的破舊鐵皮寮屋,在鑽石山荷里活廣場上蓋的私樓「五支香」下面,形象顯得格外鮮明。翻看1990年代的資料,大磡村也有居民堅持死守、不遷不拆。時移勢易,今天的三村村民則不敢多求,最多只求能夠完成安置才遷走。

現在,三村均被公共房屋或私人樓宇包圍。不論寮屋村有多深厚的連繫和傳統,最終都躲不過城市發展。

評論區 0