2024年2月的一天,当四名新泽西警察出现在华裔作家李翊云的家中,说出一句“没有更好的方式开口说这件事”时,她心中已经隐隐感到不祥。警察刻意回避“自杀”这个字眼,只是说她的小儿子詹姆斯被列车撞死,甚至称正在“积极调查犯罪现场”,但李翊云几乎立刻明白——詹姆斯是自杀身亡的。

在她今年5月出版的新书《自然万物只是生长》中,她也用了警察的开场白来陈述这些事实:她和丈夫育有两子,两个孩子都已自杀身亡。大儿子文森特死于2017年,年仅16岁;小儿子詹姆斯死于2024年,年仅19岁。兄弟俩都选择了相同的方式告别世界——撞火车身亡,死亡地点都离家不远:文森特在普林斯顿交汇站附近,詹姆斯在普林斯顿车站附近。

面对两个儿子相继自杀的巨大悲剧,公众的反应本应是悲悯、尊重与克制。然而,在悲剧曝光后,尤其是在中文网络空间,李翊云却遭遇了极端对立的舆论风暴。一方面,是出于同情的哀悼;另一方面,是充满恶意的指责,甚至将她妖魔化为“失德艺术家”或“带有自杀诅咒的有毒母亲”。一些媒体与自媒体的标题更是触目惊心,诸如“疯狂母亲逼得两个儿子都自杀”,或是“李翊云:两个儿子替你而死,你可知罪?” 这样的语气不免让人联想到文革时期的大字报与公审式的道德清算。

必须承认,李翊云的家庭悲剧也的确引发了一系列无法轻易回避的问题:她的家族是否存在某种精神疾病或“自杀倾向”的遗传?她在童年遭受母亲身心虐待的经历,是否在无形中影响了她日后的母职?她是否已经尽了最大努力去挽救儿子的生命?又为何在儿子死后表现得如此“冷静”甚至“正常”?连李翊云本人都反问过自己:我是不是世界上最糟糕的母亲?儿子死后,她也常常会在打字、做饭、阅读或练琴的时候停下来,问自己:这样的事怎么会发生?我怎么会处在这么一种极端状态?李翊云是一位对文字非常敏感的作家。她把自己的处境提升到“极端状态”,就暗含了对普通人轻率评判的拒绝。

好兄弟

李翊云曾提到,两个儿子的穿衣风格,如同他们的性格一样截然不同。

文森特喜欢鲜艳的颜色,上衣和袜子多是明亮张扬的色彩,裤子则偏好浅色。他钟爱围巾,至少拥有一打羊毛或开司米的,大多是在2016年全家前往苏格兰旅行时选购的。相比之下,詹姆斯几乎每天穿同一个品牌、三种相同深色调的牛仔裤,配以印有数学图案的T恤衫。他的袜子也一律纯白,二十双一模一样。用通俗的话说,文森特是一位风格张扬的文艺青年,而詹姆斯则是偏爱极简风的理工男。

他们在社交方面也迥然不同。文森特健谈,常常是人群中的焦点;詹姆斯则极为沉默,几乎不开口说话。他回避任何注意力,包括来自母亲的。李翊云曾拍过一张他幼儿园时期的照片——他在胸前挂着一块标语牌,上面用大写字母写着:“我不说话,是因为我不想说!” 毫无疑问,这是他对人们反复追问“你为什么不说话”的一种回应。为了让他走出沉默,他的小学音乐老师曾经教他学唱吉尔伯特和沙利文的轻歌剧,但显然收效甚微。

尽管性格迥异,兄弟俩却有许多深层的相似之处:他们都热爱语言,在语言天赋上都远超常人,甚至超越了母亲。文森特在语言中发现诗意、韵律和感性。他尤其偏爱形容词和副词。六年级时,李翊云在他的文章中删掉几个形容词,他因此抗议道:“形容词和副词是我的罪恶小快乐!” 詹姆斯则在语言中体会到哲学的乐趣。他不仅关注语言的音义,更关注其结构和逻辑。高三那年,他承认自己除了读完五本维特根斯坦的语言哲学著作以外,没在功课上花太多时间。他不但学习了学校开设的西班牙语、意大利语、日语,还自学了威尔士语、德语、罗马尼亚语和俄语。他的手机甚至设置成鲜有人懂的立陶宛语。

他们都热爱手工,动手能力出色。文森特喜欢织毛衣,也热衷烘烤,家中的甜点和糕点基本由他一手包办。他尤其迷恋烘烤过程中的那种精准与秩序感,似乎只要严格遵守配方,就能获得预期的成果。在他眼中,烘烤不仅是一种创造,更是一种从日常混乱中提炼出内在平静的冥想方式。而詹姆斯则热爱折纸,不仅亲手折出各种动物形状,还从世界各地搜集了47只各不相同的企鹅玩偶。

我不确定这些手工活动的选择是否出于本能的兴趣。编织、缝纫、烘焙、折纸等手工艺常被心理治疗师推荐为情绪调节方式,它们能缓解焦虑、改善情绪,并能给患者带来成就感。兄弟俩都是从小就接受心理治疗。也许正是在咨询师的建议下,他们将这些活动作为安抚自我、与抑郁共处的一种方式。

文森特是一个早熟而敏感的孩子。五岁那年,他最好的朋友玛莉告诉他,她可能无法嫁给他了,因为她想嫁给自己的哥哥。文森特听后怔住了,回到家后一言不发,呆呆地在床上躺了几个小时。等他终于起身时,他撕下钢琴书上的一张空白纸,写下这样一句话:“噢,爱情,噢,爱情,噢,无情的爱情。穿透你的心,夺走你的生命。”

玛莉的母亲看后大为吃惊,难以相信一个五岁的孩子竟能写出如此富有诗意、情感浓烈的句子,特地央求李翊云为她复印一份。李翊云也震惊不已,但更多的是一种隐隐的警觉。她甚至希望,文森特天生没有如此强烈、深沉、汹涌的感受力。

文森特写诗、写小说,从小就对俄国文学感兴趣——尼古拉就是一个俄国名字。他在十二岁的时候写过一个短篇小说,写的是一个五岁的小男孩随母亲和保姆在一九一七年革命后逃离圣彼得堡的故事。小男孩穿着一件新大衣坐在车厢里,不断用手指玩弄新大衣上的一颗纽扣。然后,“扣子掉了,外套就不再是新的了。” 小男孩最后没能活过十二三岁。

让自己故事里的小男孩死掉,这对文森特来说已经不是第一次了。他在小学四年级写过的一首诗中,描述了他感受到的一种无法慰藉的荒凉。他的老师因此感到不安,专门把诗寄给李翊云,提醒她当心。文森特的心理咨询师也多次提醒过李翊云,说他常受自杀念头折磨,让她有思想准备。

如果我们用早熟来形容文森特,那么形容詹姆斯就得用早慧这个词了。詹姆斯两岁半就能流畅地阅读小人书,三岁能读人体百科全书。六岁的时候,李翊云问儿子他脑子里在想什么(她经常觉得这个小儿子很神秘),他耐心地解释说:他看见的东西,母亲永远也无法理解。他说在他眼里,世界是由点点和弯弯的线条组成。他用小手指了指四周。李翊云随着他胖胖的手指看去,看到的是墙上的宝可梦海报,书架上的儿童绘本和床头的毛绒玩具。

后来,李翊云在巴黎的一场文学节上遇到作家丹尼尔·塔米特(Daniel Tammet)。她本想告诉他,她的儿子詹姆斯曾说过,塔米特的自传《在蓝色的那天出生:一个自闭症天才的非凡心灵世界》(Born on a Blue Day: Inside the Extraordinary Mind of an Autistic Savant)是唯一一本真正捕捉到他如何感知世界的书籍。丹尼尔是一位患有自闭症的学者型天才(Savant),具有卓越的记忆力、数学和语言能力。他的感官世界极为独特:数字、词语、星期甚至情绪,在他脑中都带有具体的颜色、形状与质感,这种现象被称为“联觉”(synesthesia)。它让人想起电影《雨人》中霍夫曼扮演的那位数字天才,尽管塔米特呈现的是一种更复杂、更具诗意的感知方式。

小学二年级的时候,詹姆斯就已经在思考希格斯玻色子(Higgs boson,也被称为“上帝的粒子”)和捕食性被囊动物(predatory tunicates)。乍看之下,希格斯玻色子是粒子物理学中的抽象粒子,捕食性被囊动物是深海中的奇异生物,两者似乎风马牛不相及。但它们之间其实有微妙而深刻的共通之处——它们都揭示了看不见的力量决定着可见的表象。它们不是显眼的主角,却在幕后维系着世界的秩序。能对这些概念产生兴趣,说明詹姆斯的抽象理解能力和对世界的好奇心都远超同龄人,而且本能地对看不见的真相感兴趣。他显然是一个极度敏感和极度聪慧的孩子。

詹姆斯平日虽然沉默寡言,但跟文森特却话很多。文森特在申请一家竞争激烈的初中时,曾在他的个人陈述中提到,他丰富的科学知识有很大一部分来自于弟弟。詹姆斯在十二岁以前,说话常用“显然”开头,但在文森特死后,这个词就悄然从他的语言中消失了——也许哥哥的离世让世界变得不那么“显而易见”了。他也在哥哥去世后停止剪发。在之后的六年零四个月里,他任由头发自然生长,因为哥哥生前就留着一头张扬的长发。无论是在初中、高中,还是在短暂的大学时光里,他都是班上头发最长的那一个。作为那个一向避免引人注目的孩子,詹姆斯选择这种与他本性相悖的方式纪念哥哥,可见哥哥的死在他心中留下了多么深的印记。兄弟俩还喜欢用gormless(愚钝的、迟钝的)来打趣母亲。哥哥去世后,他也不再使用这个词。

母与子

佛洛伊德曾说过,世上最完美的人际关系存在于母亲与她的第一个孩子之间。李翊云与长子文森特的亲密关系,似乎印证了这句话。文森特十六岁了,还一直叫她“妈咪”。每一次在书中读到这个称呼,我的眼泪都会夺眶而出。

许多年来,李翊云得为一家四口准备三份不同的晚餐:她和丈夫同一份,两个儿子各一份。文森特的苹果必须切成完美的几何图形,必须在视觉上带来美感;而詹姆士的松饼必须做成英语字母表里不存在的图案,得是“Z”以外的形状。

哪怕在文森特去世后,她在书中也不断窥视他生活的另一个世界:他在那边过得怎么样?还喜欢诗吗?还会感到痛苦吗?母子俩的沟通完全依赖词语,而有时候,词语是远远不够的。她看不见他,摸不到他,连声音都听不到。如果他哭泣,她无从知晓;他开口说话,她也感受不到他的语气。没有语气,语言就像在空中漂浮的物体,毫无重量。她无法判断他是在生气,还是在高兴,是烦恼,还是厌倦。

在《雨中接球手》(Catchers in the Rain)这一章里,有一段话动人至极。她谈到,她在雨中接不住儿子抛过来的任何东西:他脸上的微笑,眼中的光亮,玩过的玩具,风中的尘土,他的耳语,他的思绪,一切的一切。而文森特的回答是,“文字啊,亲爱的母亲。我们会接住彼此的文字,你难道看不见吗?”

有一次,当她问他是否想家时,他说:“妈咪,我从来没有离开过家。” 当她告诉他,他们刚搬进了一栋新房子,希望他也能“住进来”时,他说,“没关系,那依然是我们的房子。”

但这并不是说,母子之间的关系就没有张力。事实上,他们常常争吵——关于形容词的使用、关于生活是否会变得更好,这些争论时常无休无止。大多数时候,李翊云辩不过儿子。儿子去世后,她甚至想过:如果她在辩论中能够赢过文森特,也许他就不会离开这个世界了。

文森特很少夸奖母亲,有时甚至显得相当苛刻。他常对母亲说:“你没有丰富的词汇量——我没有冒犯你的意思。” 在口味上他也毫不留情:“你的品味不值得信赖。”

他从不使用“ABC”(America-Born Chinese)这个词来定义自己。还在小学时,他便会向别人介绍母亲:“我妈妈是移民,所以她说英语有口音。” 他也曾批评母亲在与人初次交谈时喜欢问:“你是做什么工作的?” 这在许多初来美国的国人中是一种常见但略显冒昧的交际习惯。文森特用三个严厉的形容词来批评母亲的行为:“多管闲事、冒失无礼、不知分寸”(meddlesome, intrusive, and impertinent)。有一次全家去爱尔兰旅行,母亲在无意识中模仿了一位服务员的口音,他立刻指出这是对别人的嘲讽。

相比之下,李翊云与小儿子詹姆斯从来没有发生过争论。当然,这应该跟詹姆斯沉默的性格有关。

不过,詹姆斯也常和哥哥一起,用“迟钝而愚蠢”(dense and gormless)来打趣母亲。有一次,全家在伦敦参观科学博物馆,年仅六岁的詹姆斯笑着对母亲说:“妈咪,你太迟钝了,如果我们把你放在黑洞旁边,黑洞不会把你吸进去,反而是你会把黑洞吸进去。” 这句玩笑让文森特笑弯了腰,说这是他听过的“最具侮辱性的侮辱”。

作为第一代移民母亲,我对兄弟俩的这种言语和态度并不感到意外。第一代移民往往因为语言和文化的差距,在孩子面前处于某种天然的劣势,哪怕以英语写作成名的李翊云似乎也不例外。许多在美国长大的华裔孩子都会经常纠正父母的发音或某些行为举止,我儿子小时候对我也是如此。但文森特对母亲的挑剔和詹姆斯貌似“侮辱”的玩笑,恰好表现了他们与母亲之间那种自在、熟悉和不设防的亲密,表明了这个家庭内部活泼而真实的情感氛围,哪怕其中不乏调皮、微妙的“反叛”。

李翊云曾在多个采访中提到,她的育儿方式一向偏向“放养式”。她尊重孩子的敏感与独特,尽力为他们提供成长所需的空间与自由。文森特五岁那年,她考虑让他参加一个足球俱乐部。可他拒绝了,并质问她是不是希望他“变得和其他人一样”。李翊云听后立刻放弃了原本的安排。

上初中时,文森特有一天心血来潮,决定穿裙子上学。父亲满脸忧虑,一遍遍地给他推荐母亲穿过的深色裙子,但文森特坚持要穿粉色的。他说:“如果不穿粉色,穿裙子上学就没有意义。” 也是在那段时间,他执意每天步行两英里去上学,其中一半的路程还得穿过林间小径。李翊云尽管忧心忡忡,还是尊重了他的意愿,但给他买了一个胡椒喷雾来保护自己。

李翊云始终相信,一个母亲的职责是庇护与包容(to enfold),而不是揭示与展开(to unfold)。她曾将母亲比作“placeholder”—一个孩子成长路上的暂时承载者,而非主导者。在她的新书《自然万物只是生长》中,她也写道:“在我看来,作为母亲,我所能做到的最好的事情,就是尊重孩子们的敏感与独特,让他们每个人都拥有尽可能多的空间,成为他们各自独立的个体。”

自杀魔咒

亲密的兄弟情、母子情,乃至夫妻之间的理解与支持,本应是一个幸福家庭的情感基石。然而,这些亲情和连接,却终究无法解释:为何在同一个家庭中,会有两个孩子相继自杀?李翊云在书中写道:“一个母亲可以为孩子做尽人类所能做的一切,依然无法让他们活下去——这是一个无法加上任何形容词的事实。” 这句话的哀伤直指最深层的无力感,也提醒我们,再好的母亲,也抵挡不了命运的重击。

事实上,这一类的悲剧每天都在发生。根据世界卫生组织(WHO)2021年及2025年更新的数据,全球每年有约72万人死于自杀,平均每43秒就有一人以这种方式结束生命。仅在美国,2023年就有约49,300人自杀身亡,平均每天超过135人。而自杀未遂的案例更是远高于死亡人数。

自杀往往不是孤立的事件,而是精神健康、家族遗传与社会环境长期交织的结果。比利时精神病学家凯斯·范·赫林根 (Kees van Heeringen) 在《自杀行为的神经科学》(The Neuroscience of Suicidal Behavior)一书中,基于多年的基础研究与临床观察,将导致自杀的风险因素分为“远期” (distal,包括遗传、早期创伤、胎儿发育异常、人格特质等因素) 和“近期” (proximal,包括精神疾病、情感危机、模仿行为、自杀手段可得性等) 两种。他的研究表明,自杀的成因极其复杂,没有哪一个因素可以单独解释一切。

遗憾的是,在TikTok和小红书等社交平台上,很多自称心理咨询师或治疗师的人,在没有接触过李翊云,甚至在没有读过她的书的情况下,便急于给她和她的家庭“下诊断”。有的强调代际创伤,有的归咎于母爱缺失。一个人的心理状况很难仅凭几个片段就得出结论,哪怕是长期接触的临床诊断也未必能得出清楚的结论。

这让我再次想起李翊云在书中说过的话:这个世界是由强烈的信念、贫乏的想象力和微弱的理解所支配的。

李翊云在书中并未正面分析两个儿子自杀的原因,但她曾多次说过:文森特活在强烈、汹涌的情感中,也因这些情感而死;詹姆斯活在深入、激烈的思考中,也因思考而死。一个被情感淹没,对世界的感受深到无法承受;一个被理性困住,陷入无从逃脱的意识深渊。

文森特对“完美”有着近乎病态的执着。 他曾说过:“完美是我唯一的生存方式。” 当母亲提醒他在很多方面都很优秀时,他会回应:“优秀并不代表完美。” 他喜欢使用绝对词汇,比如“永远”、“从不”、“必定”等等。对他来说,死亡是唯一能够抵达完美的路径。李翊云曾试图让他将“完美的敌人”外化为母亲,这样至少能帮他缓解内在的焦虑。但他说不需要,他“已经在自己身上找到了那个敌人”。

他的完美主义同时伴随着极强的意志力。五年级时,他用意志力强行让大脑“停止思考”,治好了自己的失眠。他对任何事物都保持批判性,也极度厌恶别人把他拉的双簧管和单簧管搞混。他把孩子和成人视为两个物种,认为成人是“容易犯错的一种”,但承认母亲比大多数成年人要好。哪怕他在外人面前总是显得乐观、风趣和幽默,他的自我形象却一直是负面的。他对外界苛刻,对自己更是苛刻。李翊云在文森特自杀前担心了六年, 她希望文森特能像美国诗人华莱士·史蒂文斯(Wallace Stevens)一样,尽管看不到逃离绝望的路径,仍能凭借诗歌和想象力将自己的痛苦升华,过一种安静、体面、封闭的知识分子和诗人的生活。

而詹姆斯的心理困境,也曾在很小的时候显露端倪。他在差不多六岁时告诉母亲,自己正被一种叫“monophobia”的东西折磨着。那是李翊云第一次听说这个词。她查了字典才明白,那是一种对“独处”的恐惧。恐高的人可以不爬高楼,广场恐惧者可以避开空旷地带,可一个害怕独处的人,要如何从“自己”那里逃走?独处恐惧者无处可逃,除非他能逃离自己。詹姆斯在十二岁时失去了最亲密的哥哥,这种失落成为母亲永远无法抵达的伤口,永远在她理解的边界之外。他曾说过,他最擅长的技能是“让别人不注意到自己”,而死亡,就是最彻底的隐藏。

李翊云提到,人们常批评自杀者“自私”、“懦弱”,却不会用这些词评价癌症病人。她强调,那些自杀者未必渴望死亡,而是痛苦到只能通过消除肉体的存在来结束折磨。” 她无意将死亡浪漫化,但希望帮助人们理解那些深陷心理痛苦者的极端选择,打破对自杀的沉默与禁忌,去除对相关话题的污名化。

她和丈夫在成长过程都深受父母的虐待之苦,因此,他们选择成为截然不同的父母,包括不将儿时的创伤转嫁并强加给两个孩子。她曾说过,受虐的孩子长大后不是反叛者,就是逃离者,而她选择成为后者,一生都在练习如何逃离现实。她告诉丈夫:“我们都有一样东西,是只属于自己的、别人夺不走的。孩子们却没有。如果有,也许他们就不会自杀。” 丈夫回答:“可要有那样的东西,意味着要先经历更多的痛苦。而我们不忍他们受苦。”她点头:“是的。但他们终究还是受苦了。” 他们努力为孩子筑造的保护“茧”和“堡垒”,依然没能留住孩子。 最终,他们也变成了逃离者——他们逃离的是整个人生。

文森特曾经质问过母亲,你理解受苦,也擅于描写受苦,为什么你还要生我?

她回答说,哪怕最不乐观的父母,也会心存一丝侥幸。但在两个儿子相继离世之后,她终于承认:人可以学会与痛苦共处,甚至学会如何更好地受苦。只是,她没能在他们活着的时候,教会他们这种技能。

关于哀悼

每个人都有哀悼亲人离世的独特方式,而每个社会或文化群体,也都对哀悼有一些约定俗成的表达和期待。

詹姆斯去世后几个星期,李翊云给同事写信,说她和她丈夫的生活仿佛进入了莎士比亚或古希腊的悲剧王国。她重新阅读欧里庇得斯的《哀悼之课》,莎士比亚的《李尔王》,以及安妮·卡森对《赫卡柏》悲剧极限的诗性改写。她将自己与这些悲剧中的哀母相比,说只有希腊母亲那种尖锐、撕裂的声音最接近她内心的悲痛,尽管仍不足以承载她真正的丧子之痛。

然而,也是在詹姆士去世的几周后,她重新开始游泳和练琴。连她的钢琴老师都惊讶地问:“你怎么可以在儿子自杀后还继续上钢琴课?要是我,我早就躺在床上起不来了。”

在中文互联网上,她选择使用“死” 而非“去世”或 “离世”来描述儿子的自杀。她继续写作,接受采访,这些都引发了极大的争议。更难听的话是人血馒头,说她拿儿子的血来滋润自己的写作,换取自己在文学上的不朽声誉。

在她与鲁豫的访谈中,她完全像平常人一样谈论自己的写作和生活。这一度也让我产生了困惑:我期待看到一个痛不欲生的母亲,就像在youtube上看到那些在桑迪胡克小学枪击案中失去孩子的父母,即使十多年过去,提到孩子时仍然会眼圈泛红、泪流满面。我们对哀悼者有着潜在的期待,如果他们没有表现出足够沉重的悲伤,我们的道德判断就会自动启动。但这些“社会期待”的哀悼方式,本身就含有大量的表演性,甚至流于陈词滥调——而这些,正是李翊云想要抗拒的。

她在书中反复提到彻底接纳(Radical acceptance)这个字眼。这是一个心理学和哲学的术语,指的是完全、彻底地接受现实的本身——尤其是在现实极其痛苦或无法改变时。不抗拒,不否认,也不评判。

她反对使用“哀悼”(grief)这个词,因为它暗示哀痛是一个有始有终的过程,你越快“走完”这个过程,周围的人也就能越快地松口气,摆脱不适。但李翊云不希望自己的悲伤有终点。她思念孩子,如同需要空气和感知时间那样自然。这份思念,只有在她生命终结时才会停止。

文森特去世后,他最爱的那些菜她不再做了;詹姆斯去世后,她不再烘烤Z字母之外的松饼。她也开始做文森特最喜欢的两件事:烘烤和编织。她会坐在文森特的房间里,没完没了地织围巾,织好后再拆开重织,如同西西弗斯推石上山,再让石头滚下重推。她读孩子喜欢的书,依照詹姆斯的思考标准——以逻辑和事实为基础——来活着。她练习“彻底接纳”,不再与命运抗争。

两个孩子的遗物一样都没离开家。文森特去世后,她把他最喜欢的衣物一件件打包,搬家后再将它们一件件挂进为他保留的房间。詹姆斯去世后,她和丈夫从普林斯顿带回了他的衣物。朋友帮她清洗、叠好、装箱。但直到今天,她仍未能打开那个箱子,更无法像对待文森特的衣物那样,把它们挂进衣橱。詹姆斯的衣橱里,只挂着几个空荡荡的衣架。

文森特爱吃蓝莓,李翊云和丈夫保存了他没有吃完的最后一袋蓝莓。她想知道一袋冻蓝莓要多长时间会变成化石。

文森特去世后,李翊云进入“时间之外”,这就是为什么她写了《理性终结之处》——她在那里与文森特展开一系列超越时间的对话;而詹姆斯死后,她进入“空间之外”,无法与他对话,因为他选择了永远转身。她站在一个名为“现在”的无所不包的点上,那个点就是极限,是深渊。而她选择了永久地栖居在那里,在深渊之中生活,写作,呼吸。

既然决定把深渊作为自己的永久栖息地,那么,除了切分时间(marking time),还有什么别的生活的方式呢?

弹哈农练习曲,成为她“打发时间”的一种方式;其他生活日常亦然。读欧几里得的几何学,上钢琴课;与丈夫在午后散步—无论是二月的冷雨,四月带香气的微风,还是六月的酷热;读书、写作、烤苏打面包或酸奶咖啡蛋糕;修剪玫瑰、施肥,种下新苗;对啃食花园植物的小兔子喊叫,再放弃,因为兔子根本拦不住;还有除草,除草,除草……直到最后放弃,因为杂草也是自然的一部分,而自然的规律就是让一切继续生长。

任何能让身体活动、让意识停留在当下的事情,都是她用来切分时间、打发日子的方式。

在《自然万物只是生长》中,李翊云回忆了她2012年自杀未遂后,在纽约一家精神病院住了三个星期的经历。当时,她觉得自己的大脑仿佛漂浮在身体之外,与自我彻底脱节。但入院第一天,她就让护士给她一支笔和一本笔记本。即使有时只能在纸上写下一个字,那支笔和那本本子,便成了她在那段极端状态中的“自然栖息地”。

后来,朋友汤姆给她带来了《战争与和平》和蒙田的随笔集。她说,一翻开这些书,混乱无序的世界便会暂时消失。

人生或许并无真正的“救赎”,但对她而言,书籍提供了一种类似解脱的方式,这是她得以暂时回归秩序、停留于当下和应对悲伤的方式。

没有人能在一生中完全免于极端状态。因为我们终将面对死亡、失去,或一个悲凉的晚年。在那样的时刻,找到属于自己的“自然栖息地”——哪怕只是一本书、一段旋律、一种重复的动作——或许就是我们在极端现实之中,得以安顿自身的片刻容身之所。

这,或许就是李翊云的两部悼亡之作留给我们的最大启示:当世界崩塌,语言、记忆、理性甚至肉体都不再可信时,我们仍可在深渊之中,循着某种秩序,缓慢而坚决地活下去。

後記

我从2003年开始关注李翊云。那一年,我在《纽约客》上读到她的短篇小说《多余》(Extra),心中涌起一种久违的激动与共鸣。作为一位同样修习创意写作,并尝试以英语进行文学创作的华人,我感受到一种迟来的回应:终于有一位母语非英语的华人作家,在主流刊物中,以英语写下属于她自己的节奏与经验,而不是一味迎合西方陈旧的“东方想象”。

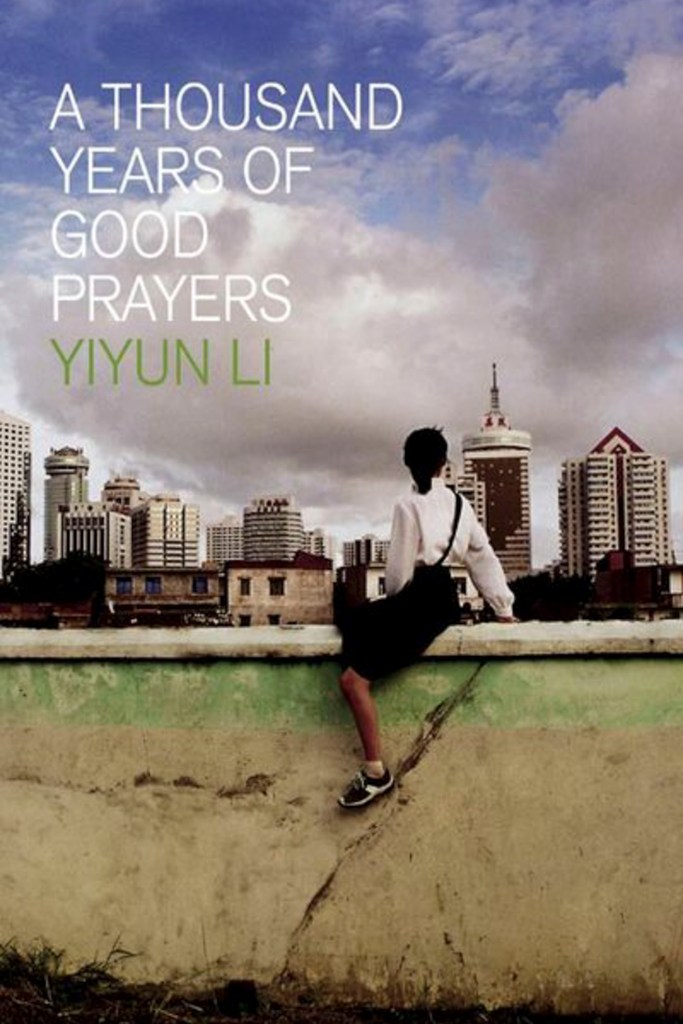

2005年,李翊云的首部英文短篇小说集《千年敬祈》(A Thousand Years of Good Prayers)出版。这部描绘中国转型期间普通民众生活的作品,我第一时间购入,反复阅读,并推荐给了多位朋友。尽管一些评论指出,她的语言中仍可见中文语序与思维痕迹,故事题材也延续了西方读者熟悉的“中国叙事”,但在我看来,她的英语写作展现出一种少有的语言自由与精神自洽。她的句子没有模仿痕迹,也不带“书本英语”的刻板感,而是与她的思维节奏自然贴合,像是从内心深处自然生长出来的语言。

相比之下,在阅读波兰裔作家耶日·科辛斯基(Jerzy Kosinski)时——一位同样以非母语英语写作的作家,我常常感到,他虽然用词精准,结构严谨,但文字读来却始终像是翻译过来的二手文字,缺乏那种语言与思想紧密贴合、彼此生成的感觉。

《千年敬祈》先后获得多个国际文学奖项的肯定,包括爱尔兰的弗兰克·奥康纳国际短篇小说奖、美国的海明威奖与怀丁作家奖,以及英国《卫报》的新人奖。2007年,英国老牌文学杂志《格兰塔》(Granta)将李翊云评选为“21位最优秀的美国青年小说家”之一。2009年,她出版了首部长篇小说《漂泊者》(The Vagrants),2010年又推出第二本短篇小说集《金童玉女》(Gold Boy, Emerald Girl)。同年,她入选《纽约客》杂志评选的“40岁以下20位杰出作家”名单。

然而,在读完《千年敬祈》之后,我并未继续追读她后来的作品。一方面,有些故事的情境与质感对我而言过于熟悉;另一方面,我也隐约感觉到,她的创作似乎开始转向一种更外部化的路径:从历史文献、社会新闻中寻找题材,而非从个体经验内部自然生长出来的故事。我不知道这种变化是出于主动的拓展,还是由于从学院到学院的写作生活逐渐消耗了她个人体验的资源。

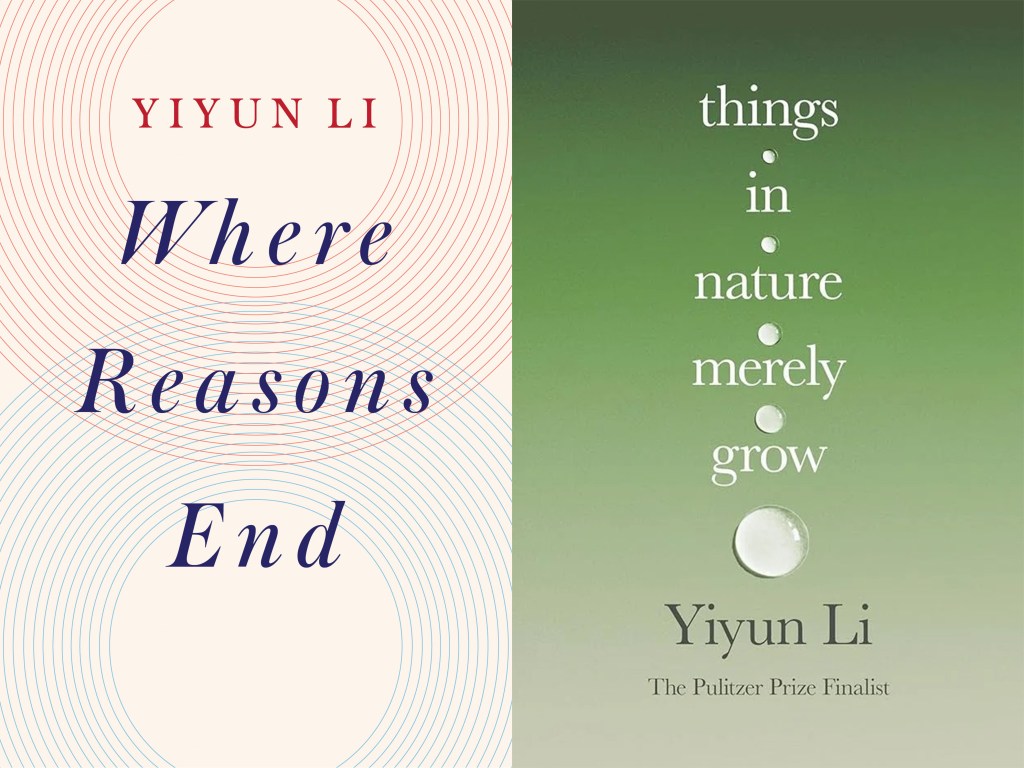

后来我听说她患有抑郁症,多次尝试自杀,曾于2012年因精神崩溃住院治疗。在我还没来得及读她的自传体小说《亲爱的朋友,从我的生命写入你的生命》(Dear Friend, from My Life I Write to You in Your Life) 时,便传来了她大儿子文森特自杀的消息。2019年,她为纪念文森特而写的小说《理性终结之处》(Where Reasons End)出版,我第一时间买来,一口气读完。这部小说没有回避死亡的沉重,却也拒绝以世俗惯有的方式来悼念儿子的离去。

小说以一位名叫尼古拉(Nikolai,是他很小就给自己取的名字)的少年和母亲对话的形式,虚构了一个介于生死之间的无所之地。小说的全部张力来自语言本身——母子俩围绕词汇、语法、诗意与死亡不断辩论,互相挑战、缠斗,却也在争执中维系彼此的爱与理解。这不仅是一部悼亡之作,更是一场与语言、死亡和爱的极限搏斗。她在书中奋力与语言角力,试图将语言锤炼成一座献给儿子的纪念碑。她写道:“我们曾赋予尼古拉血肉之躯的生命,而现在,我要用文字再做一次。”

这本书重新征服了我。我隐隐觉得,它标志着李翊云真正跨入了伟大作家的行列。评论家迈克尔·肖布(Michael Schaub)为这本书写的书评也有同感,他认为《理性终结之处》是一本具有元小说性质的作品,说它“是一本近乎完美的书,一部美国小说的杰作。它无可争议地证明了:李翊云是当代美国最伟大的作家之一。”

詹姆斯自杀以后,我的第一个念头就是:李翊云会不会因此崩溃、停止写作?結果她反而在2025年5月就出版了新书《自然万物只是生长》(Things in Nature Merely Grow),并在《纽约客》上接连发表了四篇短篇小说。所有这些写作,都与儿子的死有关。

如果说她的第一本悼亡之作,以一种让人无法正视的哀痛与发自本能的语言纯度征服了我,那么第二本书的阅读体验则复杂得多——我在反复浮现的不适感(uneasy)与逐渐生成的信服感(being convinced)之间拉扯着读完。而这种阅读经验,恰恰对应了李翊云在写作两本书时所经历的内在差异。

她曾说,第一本书完全不是有意识地计划写成的,而是始于“Mother Dear”这个称呼——那是文森特在想引起母亲注意时对她的叫法,亲昵中略带嘲讽,难以简单地译为“亲爱的母亲”。文森特和詹姆斯性格迥异。在李翊云看来,文森特是用情感生活(Vincent lived feelingly),而詹姆斯则是用思想生活(James lived thinkingly)。她为文森特写的书全靠“感受”写成,几乎可以说是母子共创的成果,她确信儿子会喜欢。文森特的朋友读后也对她说,书中的那些话语、语气和用词,完全就是文森特本人的,好像他回到人世一般。

而为詹姆斯写书,则是一项更艰难、甚至几近不可能完成的任务。他拒绝比喻,排斥情绪表达,抗拒被任何人“看见”。而写作本质上就是一种深度凝视,是试图在语言中复活一个人。李翊云坦言,她曾在为文森特写作时“召唤”出了他的存在;而面对詹姆斯,她无法做到。詹姆斯拒绝被唤回。她无法通过感受去贴近他,只能尝试以“思考”的方式靠近他,甚至努力靠近他那种“拒绝被理解”的存在状态。

也许正因为如此,我在阅读第二本书时,始终感受到某种疏离与不适。我当然无法完全免于本能的道德反应与判断,也曾试图在字里行间寻找线索——关于孩子们为何走到绝路,关于父母是否曾有过无法挽回的疏漏。但李翊云书中的一句话,却深深击中了我:“在我看来,这个世界是由强烈的信念、贫乏的想象力和微弱的理解所支配的。” 这句话几乎可以作为我们对他人之痛想当然态度的注解。我们习惯以自身经验去套入他人的处境,而我们的想象力,往往受限于那些未经检视的信念,甚至是偏见。我们唯一能做的,也许只是设法拓宽自己的视野,为那微弱的理解力争取多一些空间和纬度。

当我动笔开始写这篇书评时,脑中浮现的,竟也是警察上门时说的开场白:“没有更好的方式——”。我意识到,写这篇书评,我也没有更好的方式,除非我尽力走进李翊云的视角,去理解她如何看待自己的儿子,如何承担母亲这个身份的重量,又如何在失去之后,以写作来思索悲悼、母爱以及自杀这个始终被社会回避、误解甚至污名化的话题。

非常喜歡這篇書評。謝謝。

很多人批評「自殺」者。但其實早死和遲死的分別是什麼?生存的意義是什麼?生命從何以來?死後往哪裡去?

「聯覺」,我大概40歲時才出現,看抽像畫的點、線、顏色,會同時間看見音樂。對我唯一的好處,是行畫展時多一點樂趣。

虽然似乎并非一篇传统的书评,但很喜欢这篇,感谢平静而细致地梳理了李与她两个儿子的关系。

大概刚好相反:第一本里那个封闭的对话世界让我存疑甚至有些害怕,第二本开始理解这个家庭和家庭里的每个人,并对之前的警惕感到抱歉。

之前大家会说李的儿子会过很辛苦,但其实也可以反过来说有这样的儿子妈妈也会很辛苦。 但是这也是一种牵绊。

写得好好,这真的是我一直以来想看到的讨论李翊云的文章。这一部分:【她告诉丈夫:“我们都有一样东西,是只属于自己的、别人夺不走的。孩子们却没有。如果有,也许他们就不会自杀。” 丈夫回答:“可要有那样的东西,意味着要先经历更多的痛苦。而我们不忍他们受苦。”她点头:“是的。但他们终究还是受苦了。”】我不知道她所说的是否是指受虐孩子通常经历千辛万苦才能确立自己的价值,这一价值自己心知肚明无人可以夺走。她自己提供给孩子宽松的环境,希望他们不需要通过受苦去求得那一份价值,但仿佛因为这一份价值的缺失使她早熟早慧的孩子们不愿意活在世上。不确定她是不是这个意思,能点得更透一点就好了。

看完很感动,之前不知道有这样一位作家,加入阅读清单了,感谢推荐