Lia沒想過可以這樣看待被火紋身的自己——一尾火海中的人魚。

十年前的6月27日,她是八仙塵燃事件的傷者之一。那場意外使她的雙腿、雙臂以及胸前皮膚遭受二至三度燒燙傷。傷口經過多年復原後,留下大面積疤痕,如今已不再流血、不再起泡,但在她眼中,新生的皮膚有很長一段時間只能用一個詞來描述:噁心。

「連我自己都不想看到,更不要讓別人去看。」增生組織顏色青紫、凹凸不平的模樣,讓她費了許多力氣才習慣每天照鏡子。她長期穿著壓力衣與長袖長褲,掩蓋可能引來注視的部位,「這種天氣去便利商店也會焦慮,要穿得密不透風,確定手臂、小腿沒露出來嚇人。」

回想那段傷後的低潮時期,唯一能令Lia擠出一點笑容的,是伴侶有時荒誕卻療癒人心的幽默感。

在苦悶又令人窒息的復健診間,Lia的男友會一邊親撫她的傷疤、睜大眼睛細細觀察,一臉中二地說:現在的妳,就是女版「死侍」嘛——那種全身疤、可是自信爆棚的漫威英雄。Lia模仿著男友的搞笑語氣,被往事逗得大笑,「因為我自己也覺得:『欸,很像。』」

他是Lia之外,全世界最瞭解她的疤痕,還有內心在想什麼的人。總是能用一個玩笑,在她快要封閉的心裡開一扇窗,「他知道我沒自信,就想各種方式來逗我開心,說現在的我很特別啊,跟別人完全不一樣。」

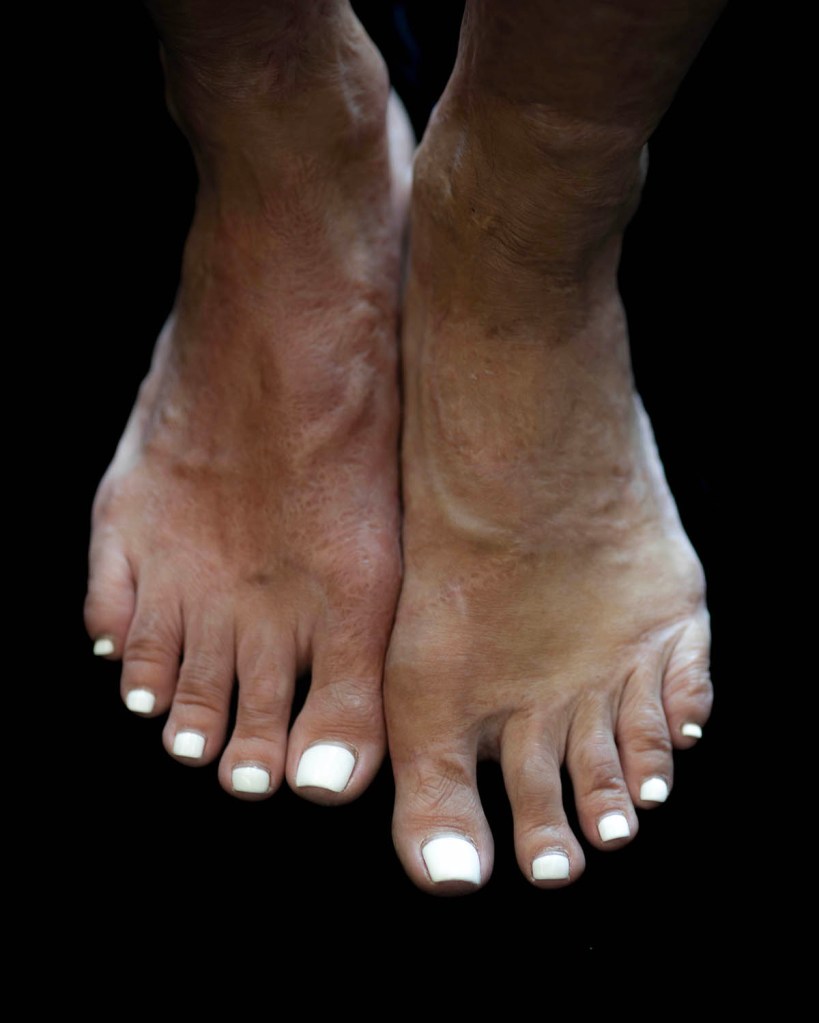

Lia從火災倖存的形象,後來在男友的手臂內側化為一只刺青圖騰——是一尾從火海中游出來的美人魚。因為在他眼中,她雙腿疤痕的紋理,就像一片片魔幻的魚鱗。

曾經她日日想隱藏的傷痕,如今被他刻成了一種印記與驕傲。Lia說,「我覺得他比我更早,接受了我的皮膚。」

「不一樣的自己」

在經歷大面積皮膚損傷後,許多八仙傷者真正難熬的,不只是身體上的痛,還有鏡子裡變得「不一樣的自己」。

眾多醫學研究指出,傷燙傷倖存者常會在復健過程中,陷入對外貌的焦慮與否定。特別是女性,在外貌被期待、且高度觀看的社會文化中,女性對於疤痕的壓力與自我懷疑比男性又更為沉重。

這份身體焦慮,對燒燙傷後的女性來說是一場漫長的心理內戰。Lia記得,自己第一次大哭,不是因為痛,而是第一次出院,走在醫院大廳看到其他人望向自己的視線:「我才深深地覺得,自己跟別人不一樣。」

看著鏡子裡的自己,青紫色的疤痕佈滿雙腿與手臂,形狀不整、表面凹凸,那種陌生與斷裂的感受,曾令她感覺自己像個怪物。走在路上,無論是好奇的注視,或是孩童拉著媽媽喊著:「你看那個阿姨的手」,來自外界的觀看,令她更想縮起來。為了掩藏疤痕,她有三年都要以衣物、甚至袖套遮住疤痕才敢出門。

同樣走過復健之路的簡苑玲也回憶,歷經兩次植皮手術後,她第一次看見自己燒傷後的腿,「乾乾癟癟,像兩條臘肉乾,皮膚上還密密麻麻釘著釘書針般的醫療器材來固定。」

「我覺得那好像不是我的腳。」她說,「因為它與我熟悉的人體太不相同了,那一瞬間,好像在看動物星球頻道。」

那種不真實感,直到進行復健期,疤痕逐漸攣縮、必須反覆舒張而生的劇烈疼痛,開始有了實感實。簡苑玲說,出院後的兩年,自己胖了十多公斤,「因為你的情緒、身體、疤痕都在失控的邊緣搖擺」,一天兩、三包洋芋片,配杯手搖飲是常態。

簡苑玲翻出手機的舊照,在住院、復健期間的留影,全是搞怪鬼臉的表情,「因為扮醜才讓我感覺比較安全。」

「我還值得被愛嗎?」

這些容貌變化對傷者的影響,遠不止皮膚的外觀,也進一步地影響他們的自信心——覺得自己是不是還有魅力?能不能被喜歡,走入新的戀情?甚至有些人會懷疑:現在這個樣子的我,還值不值得被愛?

但美國專門支持燒燙傷者的非營利組織Phoenix Society長期追蹤調查發現,如果傷友身邊有一段穩定而安全的伴侶關係,有超過七成者表示,當另一半在復健期給予實際支持與情感鼓勵,能夠大幅幫助他們面對自己的外貌改變,更有勇氣正視、接納身上的疤痕與變化。

這份支持不只關乎言語,涵蓋相處上的日常細節,從視線到擁抱,來自對方的注目和互動會讓人重新相信:自己還是可以被喜歡、被擁抱、被渴望。

「那種愛人給你的愛,與家人的愛是不一樣的。」Lia說。

Lia回憶受傷的經過,八仙塵燃的夜晚,她全身超過70%的燒燙傷,但因雙北各醫院一瞬間湧入大量急診傷患,她被送往無燒燙傷專責病房的汐止國泰醫院,幾經轉折才在25天後等到台大醫院病床。

插管無法說話的她,一度不敢通知男友,原因是出事的那天,男友才剛赴澳洲打工度假第三天。然而,在失聯數小時後、他仍然在電視新聞知道災情,當機立斷取消計畫搭機返台。

由於Lia的家人需要工作,男友成為主要照顧者,與家人輪流守著,從換藥、清潔傷口到包紮,甚至是紗布下方的水泡與流膿,他都親手照顧。

清創手術讓她看見自己的肉被割開,每天換藥一次就是四個小時起跳,沒有全身麻醉,那份疼痛至今清晰難忘。住院期間,男友幾乎全程陪伴,每天洗澡不能碰水的部位,由他擦拭。他備份她身體每一處的記憶——記得她哪裡會痛、哪裡不能碰、哪裡需要按摩,比任何人都細心、也更溫柔,「還因為太會換藥了,在醫院被護理師捧紅。」

照顧者

Lia與男友至今愛情長跑15年,八仙事件某個程度來說,令他們的關係像一圈一圈的繃帶,讓兩人變得前所未有地緊密。也有研究指出,重症或創傷病患與他們的主要照顧者之間,會產生一種深刻的「同盟感」。尤其當照顧者是伴侶,這段關係不只是愛人,而更像是共度戰後重建的「戰友」,一起經歷手術、復健、焦慮與脆弱,照顧變成了愛的日常語言,也建構出無可取代的親密連結。

然而,這種「創傷夥伴關係」(trauma-bonded couple)也常潛藏著另一層張力,當一方長期扮演「照顧者」的角色,親密關係也可能不知不覺被重塑為「看護與病人」的互動模式,難以回到原本對等的情人關係。性與慾望,有時也會在這段角色層疊中被擠壓或沈默。

「八仙對我們來說,不只是我一個人的創傷,也是他的。」Lia說。

Lia回憶,出院後,即便家中臥房是張雙人床,但男友總是選擇睡在地板,因為害怕一不小心翻身就碰傷她。在親密時刻,她也曾主動靠近,卻發現男友總會下意識地退開,「不是他不愛我,」她停頓了一下,「而是他曾見過我渾身沒有皮膚、血肉模糊的樣子,那也是一種心理創傷,不知道該怎麼克服。」

但Lia也說,走過八仙後,那份兩人的羈絆已經昇華成另一種形式,「性也不是關係中唯一重要的事。」走過血與火的洗禮,愛的形狀也跟著改變。

而現在挺著大肚子、即將成為母親的黃詩亭,則有著另一個截然不同的傷後愛情。

黃詩亭的先生不是她傷後的照顧者。在那場災難發生多年後,兩人才透過共同朋友介紹而交換了Instagram。她的社群頁面紀錄著日常生活、旅行的點滴,當然也包含八仙事件後,全身高達50%、分布在雙腿、腹部與手臂等部位的傷疤與痕跡。

在恢復日常生活之後,單身的黃詩亭也曾在初期約會感受到糾結與焦慮。一開始,她對身上的疤痕並非全然釋懷,努力活得正常,但在某些時刻仍對自己的外貌心生遲疑,「例如按摩時,我會不太想解釋。不是因為不想說,而是很怕一講出來,對方會怎麼看我?」

她也曾擔心,在約會之後,對象會不能接受女生身上有一大片顯眼的疤痕。但直到她與先生兩人第一次在上海初識用餐,黃詩亭向他娓娓道出受傷的經過、復健的歷程,而對方給他的回應,卻完全與疤痕無關,而是「在經歷過這樣的狀況之後,妳怎麼能繼續正向樂觀看待這個世界?妳好勇敢。」

黃詩亭的丈夫回憶到,第一次得知妻子的遭遇,他聽聞的當下,內心只想著,「如果是我發生這件事,我的心態會是什麼?我覺得自己可能沒有這麼大的勇氣像她這樣開朗、大方。」「她不是被擊倒的人,是自己站起來的。我眼中的她是非常樂觀、勇敢的人。」

黃詩亭說,八仙之後,她彷彿重生了一次,有機會以全新的視角與態度看待人生,「這一次,我想要及時行樂,不留後悔。」

傷後而相遇的兩人關係,無關同情或憐惜,更多是往事對彼此性格的欣賞與珍惜。黃詩亭與傷疤共存、卻依然發光的自信,反而成為她最大的魅力。

兩人交往的故事沒有太多戲劇化的發展,與每對平凡情侶一樣,由日常裡反覆發生的小事拼成生活的藍圖。兩人最特別的互動,大概是喝酒後,黃詩亭雙腳上的疤痕組織,因失去毛孔而容易腫脹、發紅,這時,先生會自動坐到她旁邊,讓自己的大腿,成為她的「腳架」,把雙腿抬上「促進血液循環」。

沒有語言,但這微小的動作就是兩人之間的默契——是身體與疤痕被理解的溫柔。

重新定義

伴侶的理解與陪伴,無疑是傷友重建之路上重要的一環。不過,真正讓傷者走出深淵、重新站起來的,除了他人的支持,更重要的往往來自自己對身體的重新定義。

許多傷者在復健期之後,在體能運動中拾回自信。以簡苑玲為例,她曾學過重訓、瑜伽、泰拳,還有鋼管舞等,每週安排好幾種課程,把身體的時間表填滿。

她說,傷後的日子,最令她挫折的是不只是疤痕反覆龜裂、再增生的疼痛,而是「整個身體失控」的恐懼,從體重上升、行動下降,感覺自己的身體不是能安放情緒的容器。

「疤痕是失控的,體重是失控的,情緒也是失控的。但健身讓我重新掌控。」她說,訓練不僅為了變瘦或變美,而是透過汗水感受自己還能掌握節奏、調整姿態、做決定的自信。從無法走路,到能深蹲、伸展、舞動。穿上運動短褲,她也一步步找回了和身體的信任關係。

「那不是回到從前的自己,而是成為一個新的我。」簡苑玲說,現在的她,比起事件發生前,更了解自己的能與不能,也更有智慧去看待生活中的困難與境遇。

Lia重拾自信的轉捩點,則要從男友手臂上「火海人魚」刺青說起。

刺青類似疤痕,但是一個人能自主選擇的印記。由於胸前的疤痕顯眼,Lia長久以來出門習慣穿高領衣物,男友則嘗試鼓勵她,不再只用布料來遮眼,而是用自己的創作去擁抱。

他替她找尋適合刺青的風格與師傅,「這過程不容易,原因是對刺青師來說,燒燙傷後的皮膚凹凸不平,連要畫一條直線都不容易,是滿高難度的操作。」直到2020年,Lia在胸前刺下人生第一個刺青——玫瑰、十字架與翅膀。

「我是基督徒,十字架是我的信仰。玫瑰是點綴,也是傷口的顏色。翅膀則象徵重生。」她說。

刺青不久後,Lia接到一位攝影師的聯繫,對方希望以她為創作主題,「不是想記錄創傷,而是想記錄創傷的重生。」

攝影師的提案幾乎觸及Lia內心最深處的脆弱,拍攝將全裸進行,這代表她將在鏡頭前,完全展露自己被火吻過的身體。但在家人與男友的支持與陪同下,她在鏡頭前打開心房,那套作品最終在社群上引發廣大關注,不只公開展覽,也被多家媒體報導採訪,「連朋友在飛機上也看到我的影像。」

透過刺青、影像,她理解疤痕不只「傷痕」,也能轉化為自己想留下的印記。

找回力量

回首十年復原之路,這段過程不只是身體與生理的修復,也是關乎內在與心理的和解。重新站起來的她們,如今不約而同地,正以自己的專長與技藝,成為幫助支持他人的人。

黃詩亭成為一位美甲師,開設一間友善燒燙傷者的美甲店。她說,燒燙傷之後,很多人會把美感與裝飾視為「奢侈」,但對她而言,讓傷友的指甲「漂漂亮亮」是一種很真實的心理療癒,「很多傷友因疤痕增生,手指會容易變形、指甲歪斜,不太敢去外面做美甲,怕被拒絕或讓店家覺得麻煩。」她說,「可是我知道他們要的是什麼——是一點儀式感,一點被理解的感覺。」

她為傷友調整美甲工具、減少對傷口的刺激,許多客人是第一次在受傷後把手交給別人。在為他人修整指尖的那段時間,也讓她重新整理了自己的內在。

Lia則成為一位紋繡師。紋繡是一種美容技術,常見於霧眉、飄眉、繡唇等,但Lia特別常協助傷燙傷友或臉部創傷的傷者們,這些個案多半是因火災、氣爆或意外事故導致顏面皮膚受損的人。

「很多人不接傷友的案子,因為很難做,也很容易出問題。」Lia坦言,傷友的皮膚與一般健康皮膚相比,因長期反覆癒合,可能無毛孔、表皮薄等,稍一施力過重,色料就無法均勻繪製,也容易導致破皮或組織發炎。

「我自己走過那段,知道皮膚是怎麼長出來的,從沒有肉,到冒出第一層膜,再到真皮、表皮,我每一層都記得。」她對組織生長的細節記憶,不是從書本學來的,而是從自己的生命累積而來,因為這份理解,傷友會主動來找她,「因為知道我真的懂他們的皮膚。」

由於紋繡不同於刺青,非永久性的,客戶一至兩年又會回到她的工作室重塑,也因此,Lia在工作過程中也見證許多傷友的變化,「我會看到每次回來的狀態,有的人從很負面、對人生沒有期待,但幾年後整個人心態好到我都想向他看齊。」Lia說。

這種看著彼此逐漸步上正軌、找回力量的時刻,對她而言,不只是職業的回饋,也是一種傷後情感的延續與支撐,「傷友和傷友之間,是有一種特別的感應的。」

你不是一個人

這些助人的行動,或許不像醫療般直接治癒傷痕,卻能療癒人心。透過陪伴、理解與服務,他們告訴那些曾經困在黑暗裡的人:「你不是一個人,我也走過那裡。」

給予支持的人,可以是伴侶,可以是家人,也可以是與自己沒有血緣、沒有親密關係的人。

對Lia而言,最大的支柱就是男友,「家人是沒得選的,可是愛情是。」男友在她身邊,從燒傷初期的照護、復健日常到後來的情緒照應、彼此扶持,那份愛不只是來自責任或義務,而是一種能帶來安全感、讓人敢於坦露脆弱的情感。

黃詩亭則說,走過災後,她感覺人生像被洗過一輪牌——留下來的,是那些真正珍惜自己的人。除了先生之外,她還與ICU病房時期的一位護理師變成半路認的姐妹,甚至成為她婚禮上的伴娘。

簡苑玲說,過去十年,傷後的每一段關係、每一次相處的體驗——從親密關係、伴侶、家人到朋友的陪伴,甚至社會上任何一個與你無關、卻釋出善意與同理的人,都是支持著傷友重建人生的支點。

「伴侶關係不是一切,但一張網裡每一個節點,都有可能在你低潮時接住你。」她說,每一次日常中同理的感受、被擁抱的溫度,都是在接住每個仍在復原之路的他們與我們。

感動

看上一篇報導,我也想起“死侍”。