【編者按】我們究竟該如何「深入東北,重回滿洲」?端旅行邀請到八旗文化總編輯富察一起上路,帶領大家一起用全新的眼光探索中國東北,認識真正的滿洲。在這篇文章中,富察提綱挈領說明了這趟旅程中幾個重要城市/景點的歷史意義與可觀性,然而更多精采的故事與體驗,還是等待你親身上路、親眼驗證。

旅順與大連:有著幾段婚約的女人

這是座政權更迭下、國際條約牽制下而成長的城市。驀然回首時,燈火已闌珊。

是的,我說的是旅大。「深入東北,重回滿洲」這趟歷史文化之旅的起點。

旅順大連在前中國的各塊殖民地中,最不一樣的大概就是她牽涉了好幾個國家和政權,像有幾段婚約的女人,從來和香港那麼從一而終不同,所以如果論身世悲情和波瀾壯闊,香港大概要輸給她。其次是它被「回收」的時間僅次於1997年的香港,是在1955年。而前中國的其他租借地,大多是在蔣介石的北伐後(1927)或二戰後(1945)「回收」。

如果香港有一個相對而言穩定富庶的包辦婚姻,婚期是99年,外加離婚後的50年的制度和財產保護期(《中英聯合聲明》),那麼旅大的婚姻可謂是風雨飄搖,完全無法自主。她是大清被迫出嫁的女兒,前後經歷了幾任婚姻夥伴(政權)如沙俄、日本、蘇聯、滿洲國、中華民國(又分北洋政府、南京政府)和中華人民共和國。她完全活在這幾個政權或國家簽署的合約下而維繫自己的風華,而哪段「婚姻」最好呢?她自己心裡或許是清楚明白的,我們也可以親自到現場思考。

和旅大歷史有關的條約大致有:

1、1893年,《旅大租地條約》及《續約》,婚期是25年,她不再屬於父親滿洲帝國,而屬於沙俄。

2、7年後(1900),因為義和團亂波及滿洲,沙俄出兵佔領了滿洲全境。1902年,大清和俄國簽《俄國撤兵條約》,但俄依舊不肯撤兵。

3、日本替大清打了一仗(1905,日俄戰爭),獲得戰利品旅大。舊的婚約被新的婚約替代,《朴茨茅斯合約》及相關的《滿洲善後條約》把她轉讓給新的征服者。這二段婚約,尤其是新的婚姻,讓她從樸素自然的農家村野女孩變成了一枝獨秀的現代化婦人(關東州)。而她的滿洲老父,也終於不敵歷史的力量而退出舞台。

4、1912年,大清因革命而易新主(民國),而民國既然繼承了大清的資產,就無法迴避大清的負債。日本因此和北洋政府簽約《21條》。大連在新條約的約束下,避開中國境內的戰亂繼續過著更加現代化的婦人生活。而婚期也延長到1997年。

5、1932年《日滿議定書》,該協議使得旅大繼續以關東州的名義,存在於滿洲國之外。

6、1945年,蘇軍佔領東北,蘇聯和中華民國簽署了《中蘇友好同盟條約》,蘇聯再次繼承了沙俄的舊權,獲得新的婚期20年(到1965年)。而史達林的想法則希望婚約再多20年!該合約在1953年被跑到台北的流亡政府廢除(不廢除也沒用啊)。

7、1949年,大連再次面臨選擇,她的婚約雙方又一次發生改變。中共政權和史達林簽署了新的《蘇中友好同盟互助條約》(1950),名稱不變,但主人偷梁換柱。雙方維持了原本的協議,大連依舊是國際自由商港,而旅順則是蘇聯獨占的軍港。

8、1952年,中蘇簽署了《關于延長共同使用中國旅順口海軍基地期限的換文》,蘇聯繼續駐軍。1953年史達林去世,赫魯曉夫需要中共支持,故承諾中共,駐軍將在1955年結束。她離開了大清半個世紀,最終全然還給中國。

這裡列出合約,只是想點出這座城市演變背後的法律框架,希望遊客在參觀那些巍峨頹敗的歷史遺存之際,想起背後那些更為複雜的歷史力量而已。如果有人要和我辯論這些合約是武力逼迫之下簽署的,因此是不平等條約,因此也應該以武力收復。我對這樣的邏輯沒意見。

我想大連也沒意見。她歷經半個多世紀的滄桑,應該渾然無視於城頭變幻的旗幟,就像我的外婆一樣,知道誰對她好,誰不怎麼樣,安然於內心深處的歲月靜好。

瀋陽:一座城市與一個消失的時代

瀋陽大致是從漢人或漢文化角度的命名,水北為陽,而這座城市正在瀋水的北面。1634年,皇太極廢除了她的漢名瀋陽中衛,叫她Mukden(滿語,中文意思是盛京或奉天),兩年後,他自此登基,建立了大清帝國。

從此,這座城市的名字就在「瀋陽」和「盛京/奉天」之間拉鋸,隨著政治勢力的滿漢消長。

1929年,此地土豪張學良歸順國民政府,把奉天改為瀋陽,恢復了漢文化的視角。

1932年,滿洲國成立,再次改名為奉天,這是滿洲視角。

1949年,中共建政新中國,奉天又一次回到了明朝之前的名字瀋陽,漢文化再次取得了勝利。

不過,西方世界投射到遠東時,就採用了她的滿洲名字Mukden(謀克敦),至今如此。

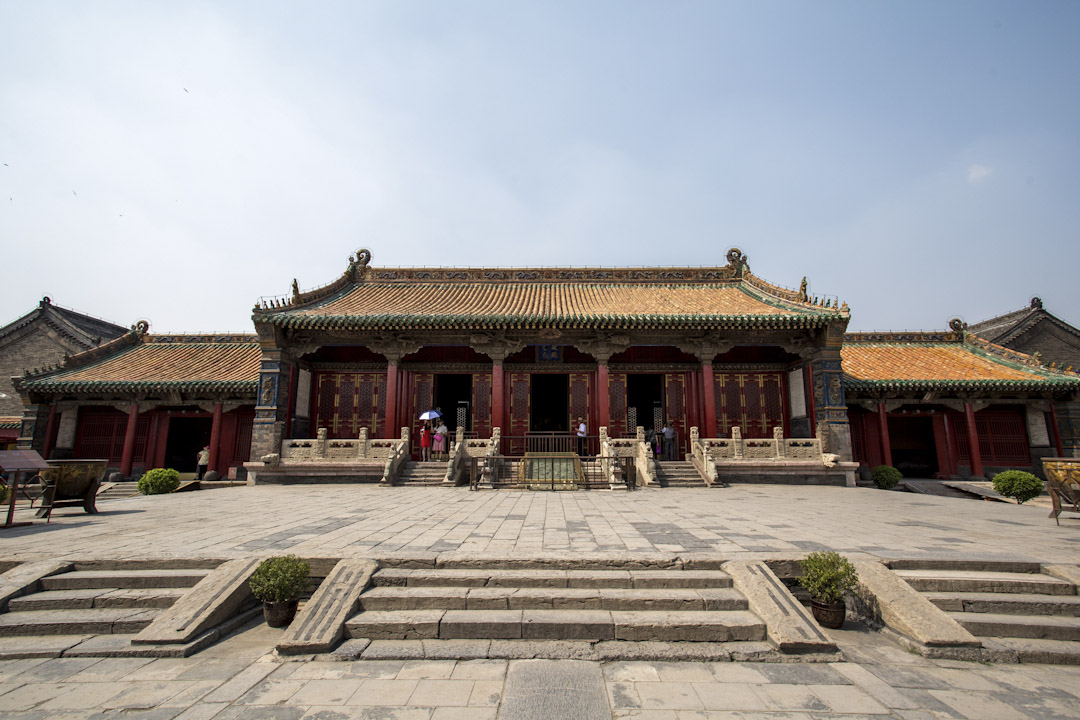

滿洲人遺留給今日瀋陽的,是巨大的宮殿、兩座皇陵,以及坐落在四個方向的藏傳佛寺和佛塔。宮殿的佈局依舊維持著八旗的原始民主議事制度,及滿洲傳統的前殿後宮——和北京故宮正相反,瀋陽故宮的後宮比前殿還高。

這座城市的現代化發展大致有兩股勢力,一個是日本人,一個是紮根於當地的土豪張作霖、張學良父子。前者以奉天驛為中心,建立了大型的放射型街區,覆蓋了瀋陽最現代化的地方。後者以傳統的滿清宮殿區為中心,借助於從滿鐵那裡得到的關稅,及從出售滿洲皇室和旗人的莊園土地中的獲利,成為中國軍閥中勢力最強大的一個。1927年以後,林立的軍閥只剩下從日本勢力中獲益的奉系,及從蘇聯勢力中獲益的蔣介石,他們的聯手,是南京政府得以成立、中國形式上得以統一的前提。

共產黨繼承了滿洲的遺產。1980年代前期,即我生活在這座城市的十年中,滿洲時代的城市格局大致未改,日治時代的街景依舊,只是更加頹敗。我每次從八旗駐軍的鄉下到瀋陽城裡,都要在奉天驛下車,轉乘坐日本人留下的無軌電車——這條線路是從日本人修築的車站到皇太極的巨大陵墓。那車聲是張愛玲式的:「我喜歡聽市聲。比我較有詩意的人在枕上聽松濤,聽海嘯,我是非得聽見電車響才睡得着覺的。」我小時候的城市記憶也是電車的聲音,尤其是夜深人靜的時候,電車駛過。「城裏人的思想,背景是條紋布的幔子,淡淡的白條子便是行馳着的電車——平行的,勻淨的,聲響的河流,汩汩流入下意識裡去。」

只是到了白天,這種鄉愁和詩情立刻被豪放不羈的東北人扼殺掉了。

我還記得瀋陽電車裡那些粗魯的駕駛員和售票員,她們因為不滿前面的電車開的太慢,而在對方進站的時候,迅速下車,跑過去,麻利地把前一輛電車的「兩條辮子」拉掉,後面的車加大油門,超了過去。而售票員再小跑追上她自己的電車,車內的乘客於是大聲叫好。

這座城,在春天瀰漫著蒙古草原刮來的風和味道,曾是一座超級粗糙的工業城市。在瀋陽南站——滿鐵時代的奉天驛,和今天日本的東京驛是同一個設計師體系——的扇形街區裡,各種殖民時代的紅色巴洛克建築一一鋪陳著高聳矗立,但裡面很少有賣美麗的衣服或精緻的食品,而是各種軸承、電纜、機床、膠帶及我不認識的工業產品。計劃經濟時代的銷售員們一副懶洋洋、愛理不理你的樣子,坐在椅子上抽菸打牌。半個世紀後,東方魯爾的工業優勢消耗殆盡,瀋陽沒有因為豐富的資源而轉型為更大的都會,她反而被計劃經濟束縛了頭腦和身體,以至於上個世紀90年代的破產高潮來臨時,那些手藝精湛的技術工人們,淪落到街頭去做笨拙的小商販。

90年代的瀋陽系統地拆除了大量台北迪化街那樣的二三層建築,並把街道上的百年老楊樹砍倒,栽種了新的市樹(可憐的小松樹)。等我後來再有機會回去的時候,她正在拙劣地模仿南方的新城。原本巨大的工業區變成巨大的房地產,新樓高樓林立,夜晚的霓虹燈無力地穿不透厚厚的塵埃。她也想召喚遊客,於是修築了文革時拆掉的部分城牆和城門,東施一樣,不倫不類,躋身在若干棟醜陋的樓房之間。

安部公房、小澤徵爾曾經寫作、演奏、生活的地方,被歷史意外地拋到了另外一條弧線。當然另外一種解釋是,歷史正確把她拯救出來,還給人民。兩年前,我去台中拜訪一位曾在滿洲國時代生活在瀋陽的台灣人(他的名字收錄在許雪姬的《台灣人在滿洲國》),那個老人竟然還會講東北話,會唱三四種國歌,而且固執地認為,瀋陽當年的「綠園道」比台中的還要好。

朋友,如果你跟隨我去旅行,我一定帶你去看看新瀋陽版本的綠園道。在那些新建高樓的背後,你一定可以探訪到那曾經消失的時代。

夜行火車:不一樣的入關路線

我一直固執地認為,瀋陽和北京其實是在味道、語言、心理、文化和政治上始終同構的城市,至少從1636到1949年這三百年是如此。多爾袞和林彪都非常清楚這兩個城市之間的關係是什麼。

它們當然都是中心,但也是邊界。在非漢文化的眼裡,從來沒有真正固定的中心;移動和游動是不變的主題。瀋陽是滿洲人和蒙古人的邊界口岸。右邊的山區是多雨的滿洲地帶,左邊降雨稀少的草原則是蒙古人的世界;等滿蒙結盟後,就以北京為滿蒙和漢人社會的邊界口岸。所以這兩座城市,既是都城,也是邊界。

從漢人的視角看,從瀋陽到北京的旅程,是個入關的征服者故事;反之,則是個出關的底層移民勵志故事。漢人生活在巨大(實體和心理)長城的保護之下,久之不知外面的浩瀚海洋和廣袤天地。無論是出入,都一定是要經過山海關。袁崇煥和吳三桂要死守於此,毛澤東和林彪要攻克這裡,1644和1948幾乎沒有不同。

但,那是個滿洲人和蒙古人覺得無聊好笑的誤解。誰說出入關指的是山海關呢?天下第一關,不過是生活在「天下」世界裡的人,麻雀般視野所見而已。

我要領著大家走一趟真正的滿洲人和蒙古人心目中的入關路線,充滿了彪悍狂野,猶如你騎馬穿行在野茫茫的大地,是一條直取漢地的海洋般的捷徑。那就是一腳踏入瀋陽西邊的草原帶,直接抵達燕山北面,再穿過燕山孔道古北口,北京城就在你的腳下。

由於這個行程需要花費1至2天的時間,而20世紀初期至今漢人農業開發過的大草原東緣,部分已經變成沙漠,就現代人的旅行習慣而言確實不適,所以我稍微變通如下:不騎馬,改乘坐中國式綠皮臥舖火車,體驗夜行慢車的隆隆聲。火車臥舖車廂內,喝哈爾濱啤酒,談古論今,不亦快哉。

火車完全不走漢人眼中,位於遼西走廊的京奉鐵路(京奉,北京到奉天是也。南方軍閥蔣介石北伐、北方軍閥張學良易幟後,北京改為北平,奉天改為瀋陽,所以這條路的名字也改了,叫北寧路),而是走沿著蒙古草原邊線的地帶,也就是當年滿蒙騎兵最長走的路線。

從北京到東北,其實有三條鐵路:

(1)最南部底端的一條從北京經過山海關、遼西走廊,到瀋陽,是漢人比較熟知的路線。

(2)中間的一條,即沿著今日內蒙古和遼寧吉林邊界所修築的,也是我們的旅行團要體驗的路線。

(3)北部線,是在內蒙古草原深處修築的,(2)(3)線交匯在承德,然後穿過燕山山脈,到北京。

你不得不佩服日本人的滿蒙非漢眼光,北部和中間的鐵路線,大部分都是日本人修築的,所以今天還偶爾可見日本式的火車驛。

漢人社會帶給蒙古人的是什麼呢?這也是蒙古人覺得自己的現代化受惠於日本、而非國共兩黨多的原因之一。我聽得一個蒙古人教授和我說,日本人幾乎修建了東蒙古的大部分學校,而漢人移民者就知道種地,然而降水稀少的草原,開發鐵路、引進西式學堂,比底層漢人墾殖種地更合適她的自然環境。(有人要說,日本人為了侵略、掠奪滿蒙資源而修築鐵路,悉聽尊便。)

我們要走的中線,二分之一的行程將穿入燕山山脈的峽谷地帶,沿著遼河的各條支流河水而行,一路上的寺廟大都是藏傳佛寺和白塔。最後來到萬山朝會之地,那就是熱河。

可以說就是這條漢人永遠無法理解、至今也理解不多的地理線,讓滿洲人和蒙古人真正征服、控制了中國幾百年。山海關從來都只是讓詩人歌詠的建築形式而已,而怒髮衝冠為紅顏的圓圓曲,更是不知地緣政治的南方漢人的過時想像。

就這樣,我們抵達了漢人官僚不可前往的聖地、一個只接見藏、疆、蒙、俄羅斯、英國使者的地方,一個滿洲人在此磨礪自己滿洲舊俗的地方,滿洲人最終在這裡和科爾沁蒙古人共治大清帝國。這條非漢的路線,是你理解滿洲的鑰匙和你的通關密語。

承德:歷史的旋轉門

承德之於北京,就是興京之於瀋陽,二者是對照的概念。

我們必須理解,承德(蒙古人的名字是熱河,而承德是雍正起的具有儒家政治色彩的名字),他和北京的關係,就是瀋陽和興京(赫圖阿拉老城)的關係。二者在地理上是對應的;在文化和心理上也是對應的。

地理上的對應,指的是滿人習慣在山地和平原二種地理形態之間的遊走。或許滿洲人渴望平原,但也依戀山林。他死在平原,並在山林裡復活。燕山山脈對於滿洲人的意義,就是長白山的替代品。他追隨著歷史的慣性,不由自主地進入並生活在漢人的世界邊緣,但一定要找回自己熟悉的空間和味道。所以滿洲人在北京附近的西山,建立了游牧式的宮殿,頤和園、圓明園;在西北的崇山峻嶺裡,找到了讓獵人興奮的地方,興建了陪都。

我們這趟行程的橫貫入關之旅,其實是兩段重複的深刻體驗。第一段,就是從遼東長白山山嶺的赫圖阿拉老城為起點,走出山地,到瀋陽。第二段,從燕山山脈的中心承德為起點,走出山地,到北京。

承德同時也是歷史的一個旋轉門。地理上,它是滿蒙漢交匯的中心,政治上,它是滿盟貴族同盟統治中國之地的中心。這也是清代後期,滿清依賴漢人更多而疏離蒙古人,到1912年滿洲帝國瓦解後,承德便慢慢衰頹的原因;也是1946年,中共為何在承德召開四三會議,瓦解東西蒙古政治結盟,使得蒙古變成中共的優秀民族自治區的地理和政治原因。

燕山山脈盤踞在蒙古、華北、遼西之間,承德就處在中央。它的西面,是另外一個重要的旋轉門張家口和大同——中國歷史上重要的異族入侵故事,幾乎都和張家口、大同有關。它的西南方,就是北京:管理漢人的政治中心。它的東南方,就是著名的山海關,扼燕山和渤海。它的東北方,幾乎和北京構成一條直線的,就是蒙古的赤峰,契丹人的上京,被中原更早的紅山文化所在地(紅山,就是赤峰)。

承德這個地方,對於滿洲人而言,是一個鄉愁的替代地;也是滿蒙政治結盟的地理中心。所以,一般漢人不可進入,漢人官僚更是要止步。今天是漢人遊客也多把它視為旅遊景點而已,很難理解它的文化、地理和政治內涵。

端旅行將於2017年8月25日-2017年8月31日推出「重回滿洲深度遊」,邀請八旗文化總編輯富察同行,帶領大家一起用全新的眼光探索中國東北,認識真正的滿洲。 端旅行推出的文化深度遊項目專注於知識冒險和在地體驗,如果對我們接下來的旅行項目感興趣,請關注 Facebook 帳號「Initium Travel 端旅行」。

奇怪了這人應該不老呀,怎麼還透露出一種「末代貴族」的氣質?更何況,就算你是滿洲人,也還不一定是貴族呢,我暈

滿洲遺少?

哈哈读完评论憋不住笑了,作者的民族主义倾向性太严重,

“山海關從來都只是讓詩人歌詠的建築形式而已,而怒髮衝冠為紅顏的圓圓曲,更是不知地緣政治的南方漢人的過時想像。”,

“我聽得一個蒙古人教授和我說,日本人幾乎修建了東蒙古的大部分學校,而漢人移民者就知道種地,然而降水稀少的草原,開發鐵路、引進西式學堂,比底層漢人墾殖種地更合適她的自然環境。(有人要說,日本人為了侵略、掠奪滿蒙資源而修築鐵路,悉聽尊便。)”。你听得得消息,也只是听得,甚至都无数据可证。

作者是有意用这样的语调来描述东北吗?还是他本人的灰色风格。刻意的强调“满洲”,尽管那是在日寇的铁蹄下围成的国。

端传媒对民族主义的台独就是,有利于地区分裂的民族主义就传播,不利于地区分裂的就批判。

现在还有满族人么?

東北的發展,或者說一個區域的發展,不僅在于硬件,還在於此地的人的活力。只要人的活力消費力能夠支撐,何來說衰退?筆者作為一個滿族人,從滿人的鄉愁角度寫自然無礙,但遇到把東北問題歸結于重工業的衰退與政府的拋棄的觀點,唯有讓人哂笑了。

端傳媒到底對民族主義、地域主義抱有什麼態度?美好的世界難道不應該是只關乎人的權利和自由嗎?作為讀者,該把貴網當做一個民主自由思想的傳播者還是一個民族主義者?

在中國歷史上,長城防禦的重要性不可忽略,既是軍事上或是精神上抵禦的一種象徵,也是農耕民族和草原民族的分界線。而"生活在「天下」世界裡的人,麻雀般視野所見而已。"這句未免有失偏頗了,中國各朝代和周邊國家民族都有文化和商貿的往來,絲路便是與西域往來的必經之路。

至於"這也是蒙古人覺得自己的現代化受惠於日本、而非國共兩黨多的原因之一。"的說法,在現實上並非如此。內蒙古的現代化發展確實帶來沙漠化 、空氣汙染等嚴重問題,然而不可否認的是,漢人社會對於內蒙古的經濟發展上還是有貢獻的,但是環境汙染也是真的。

摘一段雍正爷的话,算是评论。

“夫我朝既仰承天命... 何得以华夷而有更殊视?...在逆贼等之意,徒谓本朝以满洲之君,入为中国之主,妄生此疆彼界之私... 不知本朝之为满洲,犹中国之有籍贯...今逆贼等于天下一统,华夷一家之时,而妄判中外,谬生忿戾,岂非逆天悖理,无父无君,蜂蚁不若之异类乎?"

---- 清世宗大孝至诚宪皇帝 雍正七年(公元1729)

坚持读完了,努力站在笔者的角度,感受他的历史视角和情感,也确实是一个新鲜的视角,总体而言对于了解东北的历史还是挺有参考意义的,但是字里行间流露出的狭隘民族主义着实令人窒息……

我也觉得看完全文觉得哪里怪怪的却又说不上来。小的时候对民族观念什么的都是模模糊糊的,只是觉得大家只是生活在中国的普通人而已。那个时候回族和维族的沙特式伊斯兰化还没有现在这么重。

我自己的沈阳朋友对自己的城市的感情是深爱又无奈吧,在民族大义和政治博弈的背后,普通人的生活和一个城市的发展既是割裂也是紧密相连的,其实我个人感受是,民族越来越像是一个符号而不是人为制造的隔阂了。

“而前中国的其他租借地,大多是在蒋介石的北伐后(1927)或二战后(1945)回收。”从这个超长的病句就可以看出,作者是带着某种强烈的暗示读者的心理来写作此文的,所以,文章给人的感觉很奇怪就不奇怪了。

我就是东北沈阳人,其实可能会让大家失望了,虽然我们每个班(40人)平均都有4-8名满/锡伯/蒙/朝鲜族的学生,但他们与我们的任何生活习惯都别无二致,你也无法想到他们和我们汉族人属于不同的民族;来到大连或沈阳,你看到的也只是一个中国大陆普通二线城市的模样,这些年为了发展旅游,兴建的也是一些表面的共和国计划经济时代的文化符号,至于故宫和两陵,来参观的人大概只是把它当作北京故宫的袖珍版。其内暗含的迥异于汉故宫的诸多满族元素,虽有聪明人会观察到,但也只是一看一过罢了。现在在沈阳,可能只有在破旧不堪的,下岗工人聚居的贫民窟中,会发掘出一些属于老沈阳,老满洲的些微细迹来

我不认为自己是一个大汉族主义者,可是读这篇文章总觉得不舒服。到底哪儿不舒服呢?

东北的几个主要城市都去过,从风景和体验的角度,都只能说乏善可陈,不知道作者独特的满洲视角能否让游客看到一个不一样的东北。不知道作者这样尚存民族意识到满族人还剩下多少,感觉绝大部分满族人从内到外都完全和汉人没有区别了。

讀了富察先生的文字,跟我以前理解的中國東北有相同又有差異,更多是好奇。期待旅行!