住在這裏,直到生命盡頭

安德烈·李(Andre Lee)和大衛·卡斯提爾斯(David Castillejos)是哥倫比亞大學的大三學生,也是一對好朋友。每週五,他們會放下所有的事情,一起去見兩位他們共同的朋友、兩個比他們年長超過40歲的女性。他們堅持這樣的時間表已經一年半了。他們知道她們始終在那裏,但她們從來沒有奢望過他們一直來。對於年齡相差巨大的人來說,友情往往比愛情還要困難。

安德烈有着純正的美國口音和典型的亞洲面孔, 他和大衛並肩坐着,需要回答問題的時候,安德烈會自然地把問題轉給大衛。大衛一頭金髮,身材纖瘦。他滔滔不絕地講着,同時不忘用眼神跟安德烈確認。

我是在特倫斯·卡迪諾·庫克健康護理中心(Terence Cardinal Cooke Health Care Center, 後文簡稱「TCC」)的會議室裏見到他們的。根據官方介紹,TCC的宗旨是「爲那些需要亞急性康復護理、並且在住院後無法回家自理生活的人,創造最佳生活質量的醫護中心」。他們的兩位好朋友D女士和X女士(受訪者和機構要求使用病人的化名)就住在這裏的透析病房(Dialysis Unit)接受透析治療。與此同時, D女士是個盲人,X女士是精神分裂患者。

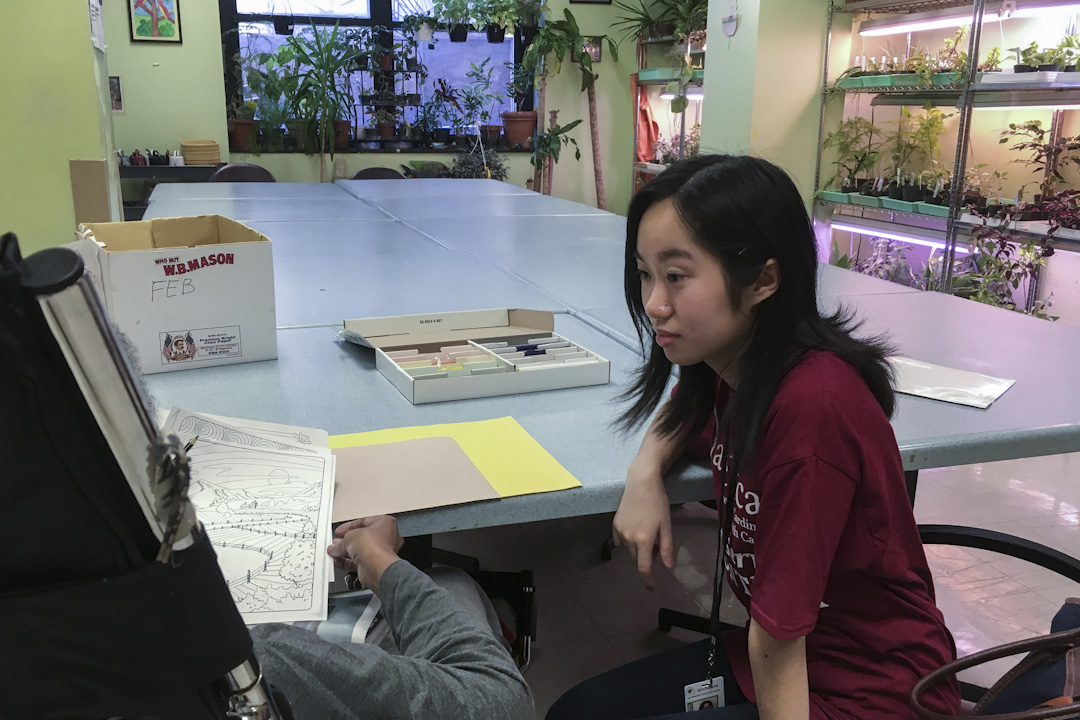

安德烈和大衛是通過志願者項目認識她們的。在那個項目中,他們每週在TCC工作四個小時,陪伴被指定的「長期陪伴對象」,以及幫護士做些臨時工作。剛開始時,面對這兩個處於生命絕境的年長女性,他們慌張而不知所措,只能找到一些生硬的話題:「你們今天過得怎麼樣」、「身體好一些了嗎」等等。 但即使他們什麼都不說,他們的存在已經是她們封閉生活中最重要的新鮮事。

「一開始我們維持這段關係的方式總是讓我覺得虛僞,直到我們開始互相開玩笑的時候,這段關係才變得真實起來,」大衛到現在都清楚地記得,他們之間起到「破冰作用「的笑話。D女士向他們講述她年輕的時候如何熱衷戶外運動,如何用一把手槍殺死了一頭鹿。兩個男孩瞪大了眼,想象着眼前這個已經失去視力的矮小女人是如何馴服了一頭鹿。兩個女人被他們的天真逗樂了,雖然開端是一個義務性的關係,結果其發展與其它感情的發展沒有分別。從認識到熟悉,再到互相信任甚至依賴。

他們的關係甚至讓大衛的女朋友感到「嫉妒」,有時她會抱怨說:「你跟她們在一起的時間有時候比我還多!」,大衛會趕緊解釋說:「天哪,她們就像是我的祖母一樣!」 話雖然這麼說,但是在他們的關係中,年齡和疾病都是在被逐漸忘卻的事情。

60多歲的她們已經是TCC相對年輕和健康的「居民」了——在這裏居住的人都被稱爲「居民」,而不是「病人」。因爲這裏不是一個人只提供治療的醫院,而是一個大多數人一旦搬進來就不會再離開的居住地。不同於醫院,這裏提供生活社區性的服務,是一個旨在生活,而不僅僅是治療的地方。也不同於普通養老院,這裏提供全天專業的醫療陪護,選擇住在這裏的人往往身體沒有緊急的危險,但疾病已經難以痊癒,生命的長度已經有了期限,大部分都失去了自理能力。所以雖然TCC就在紐約中央公園的東北邊,但是很少有居民可以走出大門。對於大部分的人,他們往往只能停留在指定的樓層,每一層樓都有密碼,一旦有人擅自開門到達不應該去的樓層,整幢樓都會響起警報。

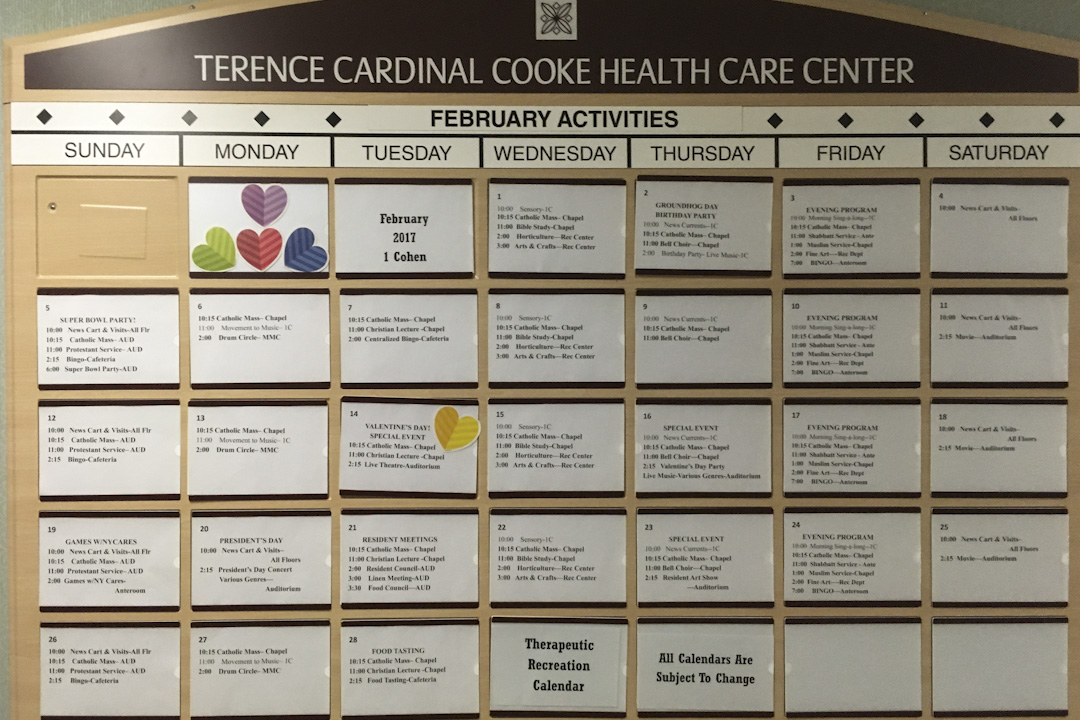

TCC的三幢大樓之間互相連接,在內部穿行時會有一種四通八達的錯覺。除了必備的醫療措施以外,TCC還有不同宗教的教堂、小型植物園、小劇場、圖書館、多媒體中心等等。一天的活動安排通常會在早上十點開始,教堂禮拜、音樂演出、手工課、園藝課、生日派對……似乎在生命走向盡頭的時候,他們的每一天都在這裏濃縮着渡過。

居民中還會有自己的「居民委員會」,每週二固定開會,居民代表和TCC的各部門代表都一起參加會議。他們可以在會上討論任何問題,比如「最近的菜太鹹了」、「某個護士對我態度不好」、「即使我家人願意讓我繼續接受治療,我只想靜靜等待上帝把我帶走」……

一堂死亡課

最初,TCC對哥倫比亞大學的醫學預科的學生開放實習的機會,2012年開始纔有了一個以學期爲單位的志願者項目。2016年秋天,哥大正式成立了一門被稱爲「生命的終結(Life at the end of life)」的「死亡課」。

「死亡課」包括兩個部分,一部分是安德烈和大衛所在的志願者項目,學生每週需要自己安排時間去TCC進行四個小時的志願者服務;另外一部分是每週固定的課堂時間,學生和教授進行 「研討會」式的討論。

學生會在課堂上討論自己做志願者時遇到的問題,比如:「是否應該詢問陪護對象的病情」、「如何面對他們抗拒溝通的態度」、「是否應該把自己的私人手機號碼告知他們」、「當陪護對象本人不想接受治療,而他/她的家屬不同意的時候,應該怎麼辦」等等。課程大綱還設立了必讀書目、每週引導討論的教授、並且規定了學生的作業要求和最後的評分要求。

去年秋天第一次開課,報名人數超員,19個人成爲第一個批「生命的終結」課上的學生。他們需要完成上課、志願者服務、三篇短報告和一篇期末長論文,而評分75%來自於志願者和課堂的參與度。分數由生物學教授羅伯特·波拉克(Robert Pollock)最後評定。

波拉克教授是最早實現讓哥大的學生前往TCC實習的人,但他所在的生物科學學院並不同意開設這樣一門課程,因爲考覈人員認爲「和快要死的人待在一起不是生物學」。

「這當然是深刻的生物學,還有什麼比在道德層面人性化更生物的呢?」他在哥大校園裏的辦公室裏接受了我的採訪,一提起學院的不支持他就情緒激動了起來。

我問他爲什麼要堅持設立課程,而不只是志願者項目:學生甚至不需要付費就能做志願者,卻要付學費給課程。「很多大學都有服務性的項目,比如讓學生去幫助貧窮的地方的人,但這樣的活動除了讓他們覺得自己很幸運以外,他們什麼都學不到,」波拉克解釋:「我們不是一個服務性的機構,我們付出也是爲了回報。」對於「生命的終結」,波拉克教授認爲,讓那些處於生命開端的18、19歲人,向80、90歲的人學習如何面對死亡的恐懼,將是受用一生的教義。他認爲學會帶着對死亡的敬畏生活,並且學會用「生」來克服「死」的恐懼,會讓所有學生變成更好的人。

除了廣泛意義上的學會面對死亡的恐懼以外,對未來的醫學學生生來說, 「生命的終結」提醒着這些未來的醫生,「醫學」這個概念還有一個本質舒屬性是「陪伴」。當死亡將要如期而至, 「醫術」再無能爲力的時候,「醫學」本身還沒有結束。就算不能治療,「陪伴」也是醫學終極的一部分。

「但在美國,『醫學』現在只意味着『治療』。這在個觀念下,死亡被看作是醫學的失敗,但這絕對是對醫學對永生的幻想。死亡是進化演變的必然結果,我們必須接受這一點,醫學也得幫助我們去面對這一點」,波拉克教授談到現有醫學教育的欠缺之處,而這正是這堂「死亡課」想要彌補的。

在「生命的終結」第一節課上,波拉克教授對學生說:「這節課不是科學課,不要急於回答任何問題,你需要做的,就是陪伴另外一個人」。甚至他認爲對於學生中那些未來的醫生來說,讓他們儘早瞭解醫療的侷限,儘早見證死亡,有利於日後在他們的職業生涯中,面對當他們的醫術束手無策的時候,所帶來的心理危機。

這的確不同於大部分賦予學生能力、知識的課程,這門課展現給學生學習的邊界、學科的侷限,是可能的最壞境況。波拉克堅持,只有知道一件事情的侷限,才真正知道了它的可能性。

學習告別

姍米亞·阿百丁(Samia Abedin)今年大二。這個印度女孩臉上長着我所見過的女孩中最多的青春痘,它們暗藏在她油膩的皮膚下面,隨時蓄勢待發。我有些不敢直視她,害怕我的眼神會傷害到她。談話間,她自己向我提起了這些年,臉上的痘痘給她帶來的困擾。也正是因爲她在看病時,醫生一次次草草診斷、無視痘痘給她帶來的心理陰影等等,使她想要成爲一個她理想中的醫生,一個不單單是開藥給病人的醫生。

她是「生命的終結」第一批的19個學生之一,她說這門課讓她第一次接近了醫學的理想。她的陪護對象是患有嚴重抑鬱症的盲人X先生(應採訪對象要求化名),當她認識他的時候,他孤僻、對人羣抗拒。這讓原本因爲痘痘的原因害怕接觸人的珊米亞看到了自己。

她跟X先生交流的對策,是不斷問他人生中經歷過的趣事,讓他覺得自己的故事原來有人在意。慢慢的,X先生開朗起來。「他其實很擅長跟女性交往,女人緣特別好,」 姍米亞說起他現在有很多「女朋友」的故事。有一天,一個女志願幫X先生剪好指甲、整理好衣服、攙着他來到餐廳吃飯。X先生開心得向所有人炫耀,說這個是我的「女朋友」。從此以後,很多志願者都成了他的「女朋友」,女志願者們會逗他,「到底哪個是你最喜歡的女朋友?」他也會清晰地、笑着回答出全名。

「如果我瞭解了他的故事,他了解了我的,那就像是我們帶着彼此的故事生活下去。我和他互相影響了對方,就算有一天他突然去世了,他的故事,在我這裏得到了永生。」姍米亞說。

安德烈和大衛的正式志願者服務時間已經過去一年了,但他們仍然每週固定時間到TCC報到。「我做不到就這樣說走就走了,不回來了,」 安德烈告訴我,連放寒假離開紐約一陣子他們都會提心吊膽,很怕她們會突然出什麼狀況。

從去年聖誕節課程結束之後,姍米亞沒有再回去過TCC。對於X先生目前的身體情況,她既想了解,又怕瞭解。

很多志願者的陪護對象都在項目期間去世了,或者在志願者離開之後很快就去世了。他們知道,畢業後他們無論如何也不可能一直回來,甚至還很有可能會離開紐約。他們很怕提起分別的事情,但又怕隻字不提有一天必須分別的時候,對方會受不了。

「生命的終結」學期的最後一節課就是討論「如何告別」。很多學生都表示還會一直回去,但真正能這麼做的人很少。TCC的志願者項目負責人WinlandWenlan Zheng在學期結束的時候,會幫學生準備好聖誕卡片,讓他們在走的時候送給他們的長期陪護對象。

學生們可以告訴他們的陪護對象,下次什麼時候再來,或者再也不來了,但是不可以不辭而別。

WinlandWenlan自己是那個始終沒有跟TCC告別的人。這個來自杭州的中國女孩也畢業於哥大,在TCC做志願者之後留了下來工作,負責管理和發展整個志願者項目。她帶着我在TCC大樓的各層走了一圈,很多居民一看見她,都會遠遠地呼喚她的英文名「Alice」。我在TCC採訪的一個下午都由WinlandWenlan領着,她甚至給我做了一份完整的志願者培訓,其中的內容從緊急救護,到教志願者如何正確洗手;從TCC完整的歷史,到每層樓警報狀況等等。

採訪結束,她帶我穿過大廳到門口。在大廳的角落裏,有位坐在輪椅上的居民看到WinlandWenlan,目光就躲閃到了一邊。她看見了,徑直走到了他的面前:

「是不是還在抽菸?」

「我…… 是的。」

「醫生說了你不能再抽菸了,你答應了我戒菸。」

「是的 Alice,我記得。」

「那你要不要聽醫生的話,能不能不讓我失望?」

「可以的,Alice, 我會努力的。」

那個瘦弱的中年男人用一種敬畏又羞愧的眼神,看着WinlandWenlan,像一個做錯了事的孩子。而她則變成了試圖「管束」他的親人。他的周圍的牆上掛着TCC的居民在藝術課上畫的畫。那些畫的顏色明媚,筆觸幼稚,像極了幼兒園孩子的兒童畫。而這個處在生命盡頭的我男人面對Alice的樣子,也像極了一個還不懂事的孩子。他正在變得越來越虛弱,但此時此刻,在這個通向大門口、而他也永遠也不能再從這裏走出去的大廳,他身上呈現出生命最原始的樣子。

我是最近剛加入會員的使用者,一直以來都很喜歡端的文章,尤其以前能夠免費享受高品質的閱讀,實在是非常感謝端。即便後來端因財務需求採取付費後,我也認為者付費支持是很值得的,但同時也希望端能針對閱讀的流暢度稍加改進,多篇文章中不時有別字,或是贅字出現,而且在刊出後很久也無校正,希望端雖因及時性急著刊出,有所缺漏在所難免,但起碼後續的維護與修正能達到。

讀過《最好的告別》一書,TCC算是做得很好的中心了!

看完有些鼻酸…

這題目太棒了!希望端能繼續寫下去

「波拉克教授認爲,讓那些處於生命開端的18、19歲人,向80、90歲的人學習如何面對死亡的恐懼,將是受用一生的教義。他認爲學會帶着對死亡的敬畏生活,並且學會用「生」來克服「死」的恐懼,會讓所有學生變成更好的人。」⋯⋯ 變成更好的人,是的,看東西能看得透徹一些,人會變得更好,彎路也許少走些⋯ 也許。

非常期待有這樣一個機會,不過這樣的護理中心在香港似乎不是非常普及?很多時候也牽涉到觀念問題。

想起了界面的一篇报道,是说生命尽头的人去广西巴马长寿村寻求治疗的过程。里面讲到的生死观业很有启发性。可以搜索 特写巴马病人 看看。

非常赞!我有了新的认识~

「但在美國,『醫學』現在只意味着『治療』。這在個觀念下,死亡被看作是醫學的失敗,但這絕對是對醫學對永生的幻想。」這句很棒

很赞!作为一名医学生,看完后很受启发。

好棒

端的這篇報導很棒,教會人,尤其是年輕人如何面對死亡。