根據網絡平台StephenFollows.com的一項統計,從2000年到2018年,全世界在電影節放映的短片從1000部飛漲至7000部,這項統計囊括的數據不僅僅有大型節展,也包括了一些地區節展,7000部還僅僅只是入圍作品的數量。

2017年,中國導演邱陽憑《小城二月》奪得戛納/坎城影展短片金棕櫚獎,成為首個在世界「三大」影展(另兩個為柏林和威尼斯,被廣泛看作世界上最有影響力的三個國際電影節)斬獲短片類最高獎的中國導演。其後,以「三大」為首的國際影展愈發常見中國導演攜短片作品參加競賽,獲獎者頻出。

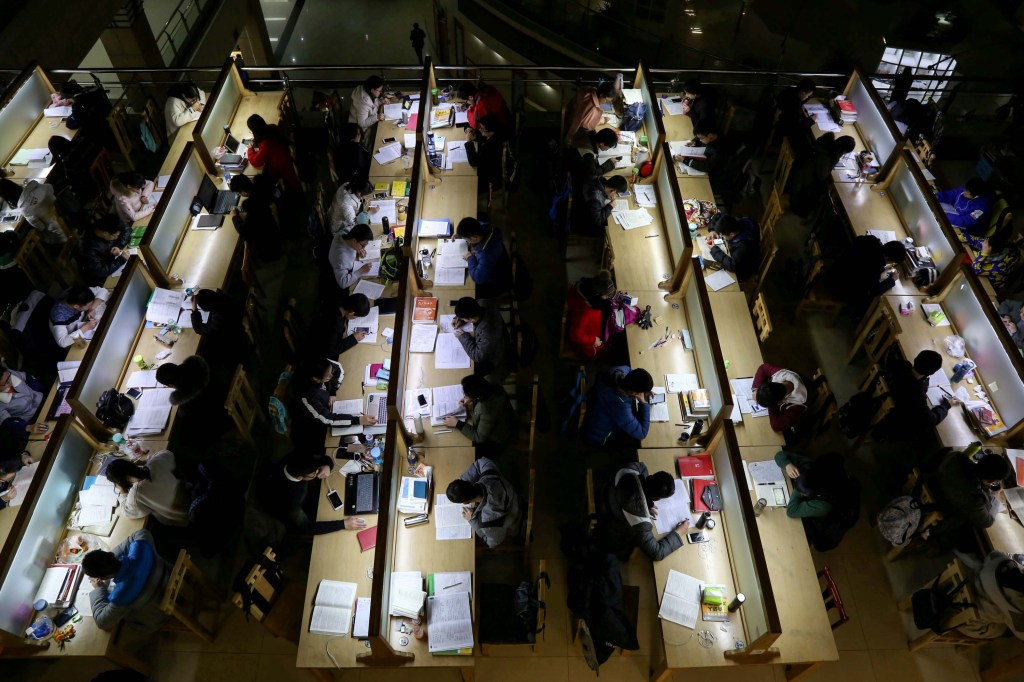

大陸的一些影視資本在近年來開始關注電影短片的潛力,紛紛入局注資,發展出了創作者培養計劃。與此同時,多個專注於短片的節展與電影發行公司也生長出來,為短片的展示提供平台和後續發行服務。以電影院校畢業生為主的新電影作者們,或集資或自己出錢,拍攝並製作短片;發行公司提供服務將短片作品送到海內外節展和流媒體平台,幫助作者們得到更多關注。大部分作者,從短片起跳,求的是一個能拍長片的未來。

01 幼苗創作者:學前就必須會創作

翟敬是北京某電影院校的導演系碩士畢業生,畢業後他進入到教輔行業,為預備考取自己畢業院校的考生做筆試輔導。

全世界的電影院校對學生作業的要求各有不同。比如加拿大謝里丹學院(Sheridan College)動畫設計專業對碩士生的要求是一年三部作業短片,美國電影學院(American Film Institute,AFI)要求碩士生一年到頭不停在拍短片,還有許多院校不要求學生必須拍短片,寫論文也能畢業。

當年翟敬考研究生時,學校並不要求提交短片,只需要報名去考試。而今如果學生準備考導演系,先要通過一輪筆試篩選,考影視電影評論和劇本梗概創作。這一輪通過了,才能進行考拍片能力的復試,大致的步驟是學生到學校里,在規定時間內完成一部短片,用這個短片來進行復試的面試。短片拍攝過程比較自由,可以選擇自己的器材帶到學校,帶自己的演員、劇組成員來。

以北京電影學院為例,導演系、文學系、攝影系幾大王牌院系,研究生錄取率不到百分之十;美國最著名的電影院校之一帝勢藝術學院(NYU Tisch School of the Arts)的錄取率不到15%。無論海內外,越是競爭壓力大的學校,選拔制度越緊,這意味著學生在開始學電影以前就要開始創作。

針對中國大批量準備申請或考取電影院校的學生,有教輔機構應運而生,對應著國內幾個著名電影院校和海外電影學府的入學要求,輔導學生考試、寫劇本或故事梗概、製作短片。

翟敬表示,這類短片是命題考試,但題目往往不會特別具體,「可能比如說『夢』這樣的題目」。演員也並不需要是專業演員,只要是拍攝者想拍的人就可以。翟敬認為復試提交的短片更像是一個門檻,最首要的是學生具備拍攝能力。

申請海外電影院校碩士項目,國際學生大部分情況也要交一個短片,教輔機構會看重作品內容的創意度,比如劇本的故事是什麼。K是加州某電影院校導演系畢業的「海龜」,回國後一邊做自己的電影,一邊在大陸的升學指導機構教輔海外電影院校預備役。K發現大陸學生的創作思路依然局限於寫和拍自己的故事,值得被他們拿來說的天大的話題基本都是重復的:家裡老人不在了、和戀人分手了、父母離婚了。如果是小事,基本都是家長里短,即便真實也不值得拍。

年齡確實沒有辦法讓學生有足夠的人生故事可以講,但令K困惑的是他們對「真實經歷」的高度認可:中國的創作者和觀眾非常在意故事是不是在現實里有一個真實的來源。K在一次自己長片放映活動上,被主持人問:大部分創作者的第一個片子都是自己的生活經驗,為什麼你不是?K被問愣了。「我都沒想過這個問題。大學的時候,每個學期都要寫作業,導演課的作業要交,編劇課的作業要交,大家都在胡編亂造。20歲哪有那麼多自己的故事?」

02 學生短片:同質化的海洋

進入教育體系,學生創意不足的情況體現敘事設計上,短片的主題依然有很高的相似性。但不同類型的院校和社會環境也帶來了一些變量,學生的「同質化」朝著不同的方向發展。

一種「同質化」是題材重復的問題。K在念書期間幫同學做過美術助理,因此誤打誤撞開啓了自己美術指導的職業方向,從業至今以美術指導身份參與的短片超過40部,中美項目都有。但這些學生作品的累積讓K產生了一種疲憊情緒。「大家在題材上一直在做差不多的東西,很多都是家,家裡的樣子都差不多,有段時間感覺那些商場的窗簾床品什麼的我都見過了,各大道具庫都是那些東西。」

另一種「同質化」是創意和表達方法上的,主要受環境影響更大,比如院校的教育方法。在電影院校,導演系、製片系、表演系、編劇系(大陸院校亦稱「文學系」)都需要有所謂的「畢業作品」短片,和自己的同學組隊合作往往是最便捷的拍片方式。這使得某一個學校培養出來的學生,容易在手法上體現學校的教育理念和風格,無論學校偏重培養學生的藝術個性,還是為了符合電影工業需求。

帝勢藝術學院可看作是偏重藝術化與個人表達風格的翹楚,畢業生走向視覺、影像、劇場等多種職業方向,學生短片也是電影節常客,2021和2022年分獲戛納/坎城金棕櫚的唐藝和陳劍瑩都是帝勢校友。該校的電影碩士學位是三年制,格外注重敘事電影語言教育,畢業生的視聽語言技能往往非常扎實,而這就是一種教育痕跡。

大陸的電影院校,有的會非常鼓勵學生自由創作,探索自己的方向。翟敬的本科讀了國內的綜合類大學,碩士轉去讀電影後,他發現學校並不是他想象的很工業化、作品都需要非常具有工業質感且要花很多錢的,他試著在學校里以一種低成本的方式去拍片,無論是同學還是學校里的老師對此非常鼓勵。2022年,翟敬和同校班底製作的畢業短片入圍了「三大」,是一種學生共同自由探索而獲得的成功。

而不以「藝術化」和「自由創作」為旗幟的電影院校就比較工業化,教育旨在就業。在讀謝里丹動畫設計專業碩士的拉達稱,謝里丹的教育理念就是培養符合好萊塢工業要求的「打工人」,不採用手繪、水彩、黏土等高度個性化的介質,而是單純的電腦動畫——做建模並讓建模動起來,三部時長不同的作業短片是為了夯實動畫製作基礎,一步步加強流程熟悉度和軟件操作技術:5秒短片考驗做靜態動畫的能力;15秒短片要求必須出現一個生物(人物動物或怪物),要有簡單動作,可以講故事但並不做硬性要求;30秒短片要求完整敘事。畢業生掌握的手藝應足以讓他們進入皮克斯或是迪士尼,拉達戲稱這裡是「班味兒很重的動畫師培養大廠」。這似乎也能解釋,為什麼美國工業動畫片,永遠都是類似的敘事套路和視覺風格,而諸多提名奧斯卡這類美國電影工業獎短片單元的短片,很多都是畢業於這些「大廠」的年輕導演。

在美國電影學院(American Film Institute)讀了製片碩士的Vivian表示自己的學校也是一個工業制度規則極強的學校,幾乎每周拍一個短片,一個拍完了就去下一個片場,而且這些短片作業的首要要求,是滿足美國電影各個職業工會的所有條件,比如不能超時工作、不能超支、片場不能超過從市中心範圍輻射出的一定範圍、演員必須從美國演員工會資料庫里選,等等。第一學年的作業短片也不能拿去投電影節,因為所有的短片版權歸屬於學校,不屬於學生創作者們,到了畢業短片學生才有投報自由,拍片也是花自己的錢。

「它培養你就是在為好萊塢輸送人才,」Vivian說,「AFI(學生)的短片進不了電影節的原因就是因為它被規訓得太嚴重了,所有的東西你都感覺好像差不多,production value看上去是很高,故事情節也沒什麼毛病,但這個短片就是不好看,有一種工業糖精太重的感覺。」如果打一個比方,Vivian認為AFI是在培養工匠,而不是藝術家。

03 策展人:為何抗拒學生短片

從電影院校畢業,一部分學生手裡已拍的畢業作品會被拿去電影節報名。大部分情況下,一部學生短片被公眾看到都是在電影節。影展會從大批量的投報作品中篩選合適展映的作品,這包括戛納、柏林、威尼斯這樣的國際節展,以及專門的短片節,如克萊蒙-費朗(Clermont-Ferrand)。

短片是一份報表,可以顯示作者的導演能力。大陸電影院校畢業、並一直在大陸發展的年輕導演范一田是入圍過「三大」的大陸青年導演,她斷言90%以上的中國短片作者,都希望自己的短片能幫自己爭取到未來拍長片的機會,幾乎沒有人將「短片」作為一個獨立的藝術媒介形式來看待。《石門》的導演黃驥曾在去年澳門國際短片節的大師班上分享,《橘子皮的溫度》在2010年入圍柏林新生代單元時,有人問她「你未來的長片打算做什麼」,而當時的她完全沒有想過這個問題。她對在場的新導演建議:如果有短片入圍影展,一定要帶著下部長片項目去。

國際影展對短片的審美各有不同,入圍了大節意味著已經通過了一層篩選,對影迷甚至大眾是有一定可看度的電影。而國內的短片節展多數起步較晚,大多數成立時間不到十年,尚未累積出一種能對觀影市場產生影響的審美取向,選片時就會看重已經被國際影展選擇過的短片,因為這些短片已有的名氣可以自動幫節展招攬觀眾。這就造成了中國的電影短片展,某種程度就是電影院校優秀學生作品展,前文所述的「同質化」在此時就充分地暴露出來,策展難覓新意。

范一田做過幾次短片節展的評審,看過大量的海內外學生作品。她發現,留學生作品從故事語境上一看就和大陸學生不一樣,一個評審如果不去留意電影作者的教育背景,一樣可以猜到對方有留學經歷。同時,她觀察到留學生作品容易敘事兩極化,一種取材自中產以上的階層,另一種關注底層以下的窮困階層。范一田認為,留學生不拍社會中間的階層,也許是因為他們有好幾年的時間,尤其是在成年之後、思維成型的這幾年時期不在國內,沒有對處在中間階層的人有充足的接觸,於是形成了這種真空。

對於這個觀點,在海外完成電影教育的K表示了部分認同。「Low class確實是『海龜』特別喜歡的一個題材,我們大概知道怎麼抓海外電影節的眼球、怎麼獵奇,不然怎麼站在那裡去跟一個老撾的電影競爭呢?必須把特別尖銳的矛盾放在那裡才行。Upper class就是溫飽問題解決了之後的情感問題。這個gap確實存在。」但K同時也表示,中間部分的作品並非不存在,比如拍家裡的生老病死就脫離了階層限制,受到經濟環境的影響沒有那麼大。然而走出了階級同質化的方式是走入了家庭題材的同質化,這並沒有讓更多的獨特性凸顯出來。

羅曉在中國多個短片平台做過策展工作。她現在就職的短片展集競賽與展映於一身,前者主要服務於中國新一代短片作者,獲獎者有獎金或資源置換,例如獎勵來自某公司的製作支持、調色合作、攝影器材使用;後者偏視覺藝術,也是該短片展別於其他節展的一個特色單元。羅曉認為自己的短片展在競賽上並不吃香,因為他們並不是國內最有知名度的短片節,搶不到什麼沒放映過的新片,所以需要一些其他的內容來充實片單。從教育體系出發,羅曉認為短片不僅僅屬於電影系,也可以屬於多媒體系、美術系等,因為短片只是一種媒介創作形式,並不是一種敘事方法,它可以放上大銀幕,也可以投影在各種裝置上,短片的作者可以是「影像創作者」,不一定非要是「導演」。「我喜歡瑞士真實影展或者鹿特丹電影節做的那種『奇怪的作品』,而那種『奇怪的作品』在國內其實很少被介紹,可以發展成一個特色。」

幾年的策展工作已經讓羅曉對敘事短片產生了疲憊。每年她都會看很多投遞來的短片,絕大多數都是敘事片,這增加了節展的篩選壓力,因為大多數作品都不夠甚至遠低於及格線。「很多作品是標準的學生作業的情況之下,你能看到技術達標,但故事就是很差勁,或者說有敘事巧思和力道的短片特別少。」她想起自己去北京電影學院做過交流活動,該校的教育思路就是傳統敘事電影語言,她聽到學校里的老師也開始疑惑,為什麼電影節展對他們的偏愛在逐漸減少。「我覺得這也跟大家對敘事短片疲憊有關,因為故事的套路、人物的想法永遠是在重復。」

但這一策展人覺得最無聊的板塊,依然是最受市場歡迎的——競賽放映總是上座率最高的場次,其他單元望塵莫及。也許只有放國際名導在學生時代的作品,光靠導演的知名度賣票就夠了,但羅曉對大師展嗤之以鼻。「誰還不知道大師短片好賣票呢?找個使館勾兌一下,工作起來還最簡單了呢,但那不是策展呀。」

在北京做策展工作的王爾有和羅曉類似的認知,但他的看法更進一步:電影是一種本身就在走下坡路的藝術形式,短片作為只是時長上稍微短一點的電影,不可避免地會一起下坡。王爾稱,發明至今百餘年,電影藝術的話語權體系依然掌握在西方手中,這很可能會持續到電影藝術消亡,所以在中國做節展為的是平衡權力結構,審美不一定要和西方的同步。這也許也不能為電影藝術帶來什麼進步或逆轉它的衰勢,但至少打開了另一種審美上的可能。

王爾任職的電影節的選片標準非常寬泛,致力於以一種更鬆弛且獨立於其他節展審美體系的來選片。他比較抗拒在海外影展已經放過的電影,因為它們可能剛好迎合了西方電影節的審美。「當西方電影節發現在自己的權力體系之內發現不了新的長片作者,他們才會從娃娃抓起,拼命地表彰和承認,來培養符合他們美學定義和判斷的年輕創作者。」此外,他在一定程度上也反對學生短片,因為學生短片是一個任務,不管想不想拍都是要拍的。但從創作意願來講,不是學生的人拍出來的東西更可貴。

對於王爾來說,短片作為一個媒介應該是平等的,每一個階級都該有通過它發聲的渠道,描述自己的生活和困惑、表達自己的態度,但因為短片在電影工業體系之下,拍短片和放短片就產生了很多不平等,比如並非所有人都會有資金拍攝,也不是所有作品都能平等地被節展青睞,或僅是毫無功利心地想要被人看到。策展的這些年,王爾看過很多非專業電影創作者拍的短片,有的是農民、老師,甚至還有官員和無業遊民,讓他印象最深刻的就是這樣的本土化的作者,他們不出國,看的電影不多,單純希望用自己通常非常有限的資源去拍攝。

「他們不會重復一個被人訴說了很多次的一個視角,或者同一個故事,他們會講自己的故事,」王爾非常自豪自己的節展選擇了一些與眾不同的內容,「這些東西永遠也不會去西方電影節,永遠不會得到那些白人的認可。但它仍然是我們能夠留下的最好的遺產,這個時代的遺產。」

04 短片發行:一種附加服務

短片很難像長片一樣在電影院裡鋪開放映,發行渠道很有限。一部分發行商對待短片的態度依然是買斷發行權,但這主要是出於確定該短片對海外片商、放映機構、流媒體等買家存在吸引力。這一類發行商和片商對短片的選拔機制往往更為嚴苛,思路也是做長片發行的思路,以賣錢能力為準。

另有一種買賣雙方調轉過來的短片發行思路,是導演從發行公司手中購買一種服務:發行公司幫短片導演盡可能投報更多的電影節,推他們到更多的節展去,盡可能多刷存在感,讓潛在的資方看到他們,海外的版權交易業務也一並做。這是一種近幾年流行起來的短片發行思路,因碩大但賺錢渠道稀少、節展資源匱乏且競爭壓力極大的大陸短片池而生長起來。

吳裕和經營著一家國際發行公司。該公司成立之初是為了參與青年導演的電影製作,精力基本都放在長片上,短片業務基本是順帶,目的在於尋求和該短片作者的長期合作,期待未來有更大的資方加入,或者作者的才華和成績能帶給他們更好的機會,就像電影節會培養自己的「嫡系」作者(指一個新導演的早期作品就被某個影展發掘和認可),發行公司也可以賭某個創作者的未來潛力,共同繁榮。

在單獨設立短片板塊之前,吳裕和有過猶豫,短片的片源一定比長片多,發行公司往往長片都看不過來;其次,長短片在電影節其實是分開的部門,長片的選片人和短片的選片人不是同一批,這意味著要與同一節展維護兩份關係,只要開了短片板塊,工作量一定激增。但好的短片不發行也很可惜,短片創作者對市場服務的需求也越來越大。吳裕和最終選擇擁抱了市場,這也讓她發現短片發行在中國推動存在難度,一是短片作者通常不富裕,二是發行公司在入圍的問題上不是決定性因素,因此很多人不願意為不確定的結果買單,一旦沒入圍目標節展,創作者可能會忽略發行團隊為片子做的一些工作。「每一次聊短片工作其實都是一個蠻艱難的過程。國內的工作環境是,大家都試圖去擠壓所有工作最後一滴價值,兩邊都要對你這個價格所代表的工作量有一個共識,這就是比較難的。」

一部分短片發行公司的理念是「做批發」,有的會從電影院校直接下手,對作者提出報價,比如X萬的簽約費可以將短片投報至20個海內外電影節,提價到Y萬的簽約費就可以報50個電影節。這些名為「發行公司」的機構其實是代報名中介,運營靠的是一筆又一筆的簽約費,賺的是簽約費減掉影展報名繳費的差價,本質上,他們賺取的是服務費,重體量多於重質量,也基本不與影展公關。但在宣傳口徑上,他們往往會將自己包裝成一個像模像樣的發行商,認識海外電影節的策展人並能靠關係直接推薦。大部分情況下,這種包裝和話術很容易讓對電影工業瞭解不深的創作者產生幻想,認為自己的作品真的有能力衝擊國際電影節,最後的結果往往是簽約費打水漂,就算入圍了某些節展,可能也比較邊緣,在國際上缺乏影響力。這一類類似服務中介的發行公司,往往平日就會比較靈活且積極地吸引短片作者來簽約,甚至會賺取一筆電影節知識咨詢費用。

現在,如果有創作者因為自己忙不過來報名,或者知道的節展不多所以單純希望有公司可以幫忙投報,吳裕和也會考慮簽約,「賺這個勞務費,我不能跟錢過不去。」只是她發現90%以上來尋求投報服務的人心氣都很高,有的片子特別糟糕,但創作者就認為片子可以入圍「三大」,或者憑著發行公司的公關手段就可以。每一次吳裕和都會和對方講明她對短片的看法、預估能入圍什麼節展,以及最重要的:入圍的決定權永遠掌握在電影節手裡,發行公司永遠無法保證100%入圍某一節展。

短片板塊正式成立、並且也看到服務中介式的發行公司進入市場後,吳裕和的想法也產生了變化。過去她看中長期合作關係,但現在如果只是為了做好手頭的短片,她可以把這看作是結緣,以後不再繼續合作也沒有關係。

「說白了,我們有一些長期的合作方,每次都會發片子給我們來看,就跟電影節選片子一樣,但你是這個電影節嫡系導演,這個電影節也沒有必要每次都選你的片子對不對?有時候合作方發來一個新片,我們的確沒有那麼喜歡,就會商量拒絕。雖然很想維持長期合作關係,但與其勉勉強強接下來,不如就乾脆地說我不太看好這個項目,但後面要是你有新的,還是可以給我看。」

一部短片在一兩年內會結束它的世界巡展,這意味著它從被製作出來到被人看見的環節基本完成,不再被定義為一部新片。如果它上線流媒體,片方和發行方會在未來的時間里收穫點擊率的分成費用。吳裕和說:「那個分成真的是少之又少,基本上一兩年分到幾百美金,給作者分完之後,打到我們賬上的錢也就90、100美金。」

05 短片的未來:經濟與工業影響力

從工業的角度來說,從拍攝到製作的大部分環節都有專業人士參與的情況下,一部短片的製作費用一般是十萬人民幣上下。如果有發行服務,又會有幾萬塊支出。這些花費基本是單向的、不會有回報的投入,很多電影院校畢業的學生做完一部短片項目便身無分文。

如果要快速賺錢,拍廣告短片是業內共識,能帶來較為體面的經濟收入,也是很多電影院校學生畢業後最容易就業和「脫貧」的方法。如果遇到了有「電影感」追求的甲方,拍廣告幾乎就是拍電影短片。范一田曾為某國產手機拍過廣告,該品牌沒有對故事設計和影片風格提出任何限制,只要求拍攝器材必須是手機。「他們找到我的前提就剛好因為我是這個身份。如果想要一個很標準的廣告的話,就不會找我了,而是成熟的廣告人。」

過去的兩年,大陸電影經濟從疫情後的低迷跌入寒冬。長片市場不景氣,大部分短片又難以走出工業、產生更大影響力的情況下,新作者爭取長片投資自然難上加難。但吳裕和感覺,恰恰是因為長片製作的難,讓短片創作有了一絲生機。短片的製作壓力對任何參與方來說都比長片小很多,而如果有製片公司、創作者和發行公司一起推動,未來的經濟路徑完全有可能打通。

王爾的看法恰恰相反。在宏觀的中國電影產業中,短片沒能發展起任何脈絡,有人認為它是拍長片的必經之路,有人認為它和抖音視頻異曲同工,它和千禧年後短暫出現過的「微電影」風潮也沒能聯繫起來。單就觀影,短片的觀看環境也得不到長片能得到的重視,時長又不像手機短視頻在一兩分鐘內結束,所以短片的觀看要求反而更高,「它很有可能是一個更難(發展)的東西。」

羅曉注意到,很多節展和電影大廠有了一種新玩法,招攬年輕電影人帶自己的創意和劇本去提案,如果資方感興趣會投一筆拍短片的費用,讓導演拍出一部長片的「先導片」,再讓作者拿著「先導片」去找更多的錢拍長片。但在羅曉看來,這種模式並不真的能引出好的作品,因為即便有了先導片也不意味著為長片找錢更容易。此外,短片和長片的敘事架構很不一樣,在短片作為一部長片的先導片的情況之下,它的結構容易出錯,可能無法成為一個吸引人的獨立作品。

而大部分電影節自帶的「創投」板塊,旨在發掘新影人、幫助製作中項目找資源,也變化了玩法。大部分中國的創投會已經不再給現金獎而是聲稱價值數萬元的資源置換。在王爾看來,這對電影人產生不了任何實際幫助。「資源置換,說白了就是給那些有合作意願的製作公司找活。可能一個片子你自己努力,花個五萬、十萬你就能搞定,但一旦加入到這種工業體系下,可能三十萬、四十萬都搞不定。」

另一種賺錢或揚名的模式,就是擁抱快手或抖音,這些短視頻平台的點擊率和觀看量是有機會變現的。但短片要如何在這些平台的限制相融合也有難處。吳裕和認為國內的短視頻佔據了市場先機,把人們對短劇或短片的理解局限在『短視頻』的框架之內,加之大陸很少有比如20分鐘左右一集的短劇,大部分觀眾對於電影和電視劇的認知都是要長,而當一般只有幾分鐘分鐘的短視頻佔領了市場後,中間的20、30分鐘左右的內容,就變成了沒有過渡媒介去承接的東西——這恰恰是短片的長度。王爾則認為問題在於電影工業自身,電影人太注重專業性了,但在快手和抖音上的很多短視頻,都有一些敘事語言,創作者可以自學成才,影像能力早已不再是一個非常小圈子的、精英化的技藝。

羅曉能理解很多年輕創作者拿短片作為跳板,但她也期待看到獨立的、自成一體的優秀短片。范一田想到在威尼斯電影節上認識的一位拍過25部短片的北馬其頓導演,他並沒有嚴格區分長片和短片,也沒有像工業里的更多短片一拿獎就去拍長片的創作者,只是一直在拍,范一田認為那才是一個非常健康的創作者心態。

K因為很早就可以靠導演與美術指導兩套手藝養活自己,而美術指導又是比導演稀缺太多的公眾,總是有活主動找上門,所以無需為生計犯愁,現在的夢想是成為更好的導演,繼續自己的創作。還在讀書的拉達自述本科期間接觸了很多才華橫溢的創作者,也看到了他們的生活狀況,他意識到自己並非自我意識和表達欲俱強的「天生藝術家」。在確認自己想做電影但更需要獨立工作的念頭後,他走上了動畫製作之路,這個職業的屬性不需要他在人事上花太多心力,他可以處在一個較少受他人影響的位置繼續做他想做的事。

「我現在給自己的定位更像是一個生活離不開創作,但不靠創作生活的人,」拉達說。「我的目標是保護好自己生活的同時,定期希望可以通過做作品的方式給自己人生做一些階段性的輸出。」

註:根據受訪者意願,本文所有受訪者均為化名。

評論區 0