千呼萬喚,在2024年9月下旬中國決策層加強經濟政策「緊迫感」後,11月8日中國全國人大常委會閉幕,公佈最新的接力財政政策。然而,外界等來的不是翹首期盼的經濟刺激,而是近年来力度最大的十萬億地方債化債新政。

也就是說,中央並沒有為提振內需「放水」,而是帶來紓緩地方財務的「通渠」。

根據方案,地方政府用作化解官方定義的隱性債務的資源大幅增加。(中國官方稱隱性債務為地⽅政府在官方債之外,以財政資⾦償還或違法提供擔保等方式舉借的債務。)財政部部⻓藍佛安解釋,將一次性提升地⽅政府專項債務限額六萬億元,分三年實施,用於置換各類隱性債務;另外自2024年開始,連續五年每年安排八千億新增專項債用於化債。換言之,這次新政合計增加十萬億顯性債務資源予地方政府,用作化解隱性債務。

在過去十餘年,中國地方政府通過官方和非官方的方式大舉借債,撬動經濟發展,將借債搞建設看作經濟增長的重要工具,但亦引致債台高築、爆雷隱憂和償還壓力等問題。同時,交織在地方政府、房地產商、地方企業、銀行體系之間的地方債務,更有可能演變成系統性風險的危機。在這之前,中國政府已發起四輪化債行動,而這次化債新政固然力度空前,但也只是延續過去四輪化債方案的大方向,其影響不單事關地方經濟的前景,亦反映央地博弈的最新結果。

本文把十萬億化債新政放在更長遠的框架理解,希望藉著解釋地方債的前世今生,揭示中國政治經濟體制的底層結構和邏輯,同時亦分析新一輪化債舉措背後,如何指向未來央地關係的下一步重構。

總之,化債新政絕非要一蹴而就清零巨量債務,也沒有觸及財政結構的根本改革,本質上只是地方債的漸進管理,為地方財政創造喘息空間。我們面對的,很可能只是新一輪債務化解與積累同時進行的循環。

大算帳:地方債的規模究竟多大?

究竟什麼是地方債?地方政府如何舉債?涉及的債務規模有多大?要理解這三個根本的問題,我們可以先從地方政府的財力來源切入。

中國地方的綜合財力,可以簡單理解為一般公共預算收入+政府性基金收入+轉移性收入+國有資本經營預算收入+部分預算外收入。一般公共預算收入的主體是「稅收的錢」;政府性基金的收入主體是「賣地的錢」;而轉移性收入指中央收到全國各地的稅收後,再返還和轉移支付到地方的錢;國有資本經營預算收入則是地方國企收益撥給地方政府預算的錢。

在很長一段時間裡,中國的地方政府並無法定的權力發債,直到2015年《預算法》修訂,才能在中央給定的額度內發行一般債和專項債,並記錄在一般公共預算和政府性基金的帳本中。在這之前,地方政府往往通過成立地方融資平台(LGFV)在表外借債,即把土地、股權、規費、國債等資產注入到政府組建的國有獨資公司,然後到市場募集資金和到銀行借貸,用作市政開發和招商引資。這種債務亦稱為城投債,表面上是公司債,但也被理解為廣義的地方政府隱性債務。它們在2015年《預算法》修訂後並沒有減少,反而繼續增加。

根據官方最新公佈的數據,地方債務的規模顯著高於中央債務,2023年中央債務為30.03萬億元,地方政府官方債務是40.74萬億元,而財政部口徑的隱性債務有14.3萬億元。按此統計,中國政府的負債率(政府債85萬億/GDP126萬億)為67.5%,略高於60%的警戒線,但比G20國家平均政府負債率118.2%和G7國家平均政府負債率123.4%都要健康,尤其是日本達249.7%、美國118.7%和印度83%。

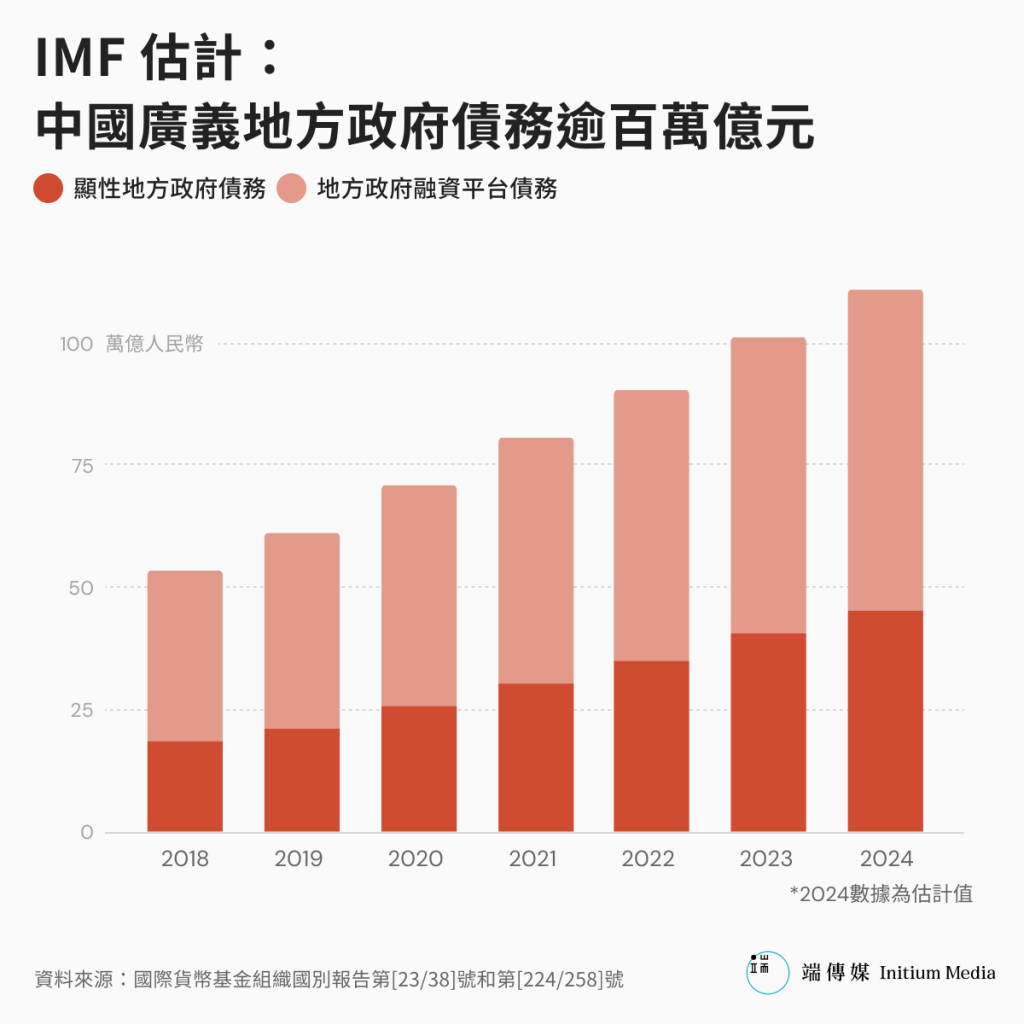

然而,這個數據是較保守的統計。若根據國際貨幣基金組織的寬口徑計算,2023年地方政府融資平台的債務規模高達60萬億元,加上地方政府顯性債務的40萬億,合計廣義地方債務達100萬億,如此中國的負債率已突破100%。

從地區角度來看,中國地方發展差異巨大,各省地方債的問題不一,但大多數省份的地方債問題都亮起紅燈。據民生證券的報告,2022年中國地方政府寬口徑的負債率(總債務/GDP)達 74.4%,當中三分之二的省份超過60%的警戒線,而天津、貴州、青海、雲南、甘肅負債率更超過100%。另外在債務率(債務規模/地方綜合財力)方面,國際警戒線為120%,但中國地方政府債務率(寬口徑)達到332%,當中債務率最高地區是重慶、天津、貴州、黑龍江、湖北、新疆,均在600%以上。

值得指出的是,雖然中國地方債務的數據高企,但絕大多數是人民幣計價的內債(同美國、日本的情況同理),而中國政府牢牢掌握本國的貨幣政策,因此中國地方債問題跟拉美債務危機和希臘國債危機的的外債性質並不一樣,相對來說更加可控。

地方高負債的後遺:不付錢、不花錢、亂罰錢

既然內債相對可控,那地方債帶來的問題究竟是什麼?在經濟高速上升時,債務的增長和累積未必是大問題,然而一旦經濟下行,地方政府就收支失衡,負重前行,難以良好運轉,當中的債務支出更會倒逼政府做出種種損害經濟的行為:不付錢、不花錢、亂罰錢。

經歷疫情三年和房地產泡沫爆破,中國的地方財政正正遭到重大衝擊。根據經濟學家白重恩的估算,三年疫情衝擊使地方額外產生6.79萬億元赤字。另一方面,2021年中國房地產業開始下滑,連帶引起地方政府依賴的土地財政收入斷崖式下跌:2023年地⽅國有⼟地使⽤權出讓收入5.8萬億,較2021年峰值下滑31.8%;2023年5個房地產特有稅收收入1.85萬,較2021年高點大幅下降10.8%。到今年,地方經濟形勢持續嚴峻,財政部數據指1-10月地方國有土地使用權出讓收入3.5萬億元,同比下降20.5%;1-9月全國稅收收入13.2萬億,同比下降5.3%。

因此,地方財政捉襟見肘,面對龐大的支付壓力和流動性難題,尤其是利息支出。根據中誠信國際研究院的估算,2024年地方政府債券付息規模或超1.3萬億元,付息支出占地方本級廣義財政收入的比重升至7.1%,而包含城投債務後的總付息支出占財政收入比重或超24%。當中,11個債務壓力較高的省份將超過10%的財政收入用於付息,若加上城投債後的廣義債務付息壓力更加巨大。

在支付壓力下,地方政府拖欠企業帳款的問題日益嚴峻。自2023年下半年以來,中央三申五令強調解決拖欠企業款項的問題,如今年10月便印發《關於解決拖欠企業賬款問題的意見》,可見問題的嚴重。根據經濟學家李稻葵的說法,地方政府推遲給各種承包商與員工直接或間接的支付佔GDP比例10%。換算過來,即涉及金額逾12.6萬億元,當中對企業營商和個人消費的損害,可想而知。

與此同時,地方債亦制約政府開支,帶來收縮效應。宏觀經濟學的常識指出,「我之支出,他之收入」,地方政府的支出可以轉化成企業和居民部門的收入。但當地方政府債務水平較高、土地出讓收入減少,地方政府的支出自然收縮,繼而影響地方經濟。清華大學的一份報告便指出,地⽅政府受到還本付息壓⼒的掣肘,總⽀出現收縮,過去四年間曾占GDP近半壁江山的廣義財政⽀出占GDP的比重從41.2%下降至37.4%,對中國經濟的沖擊巨⼤。這個研究認為,地⽅債問題是影響當前宏觀經濟運⾏的最主要問題,而造成當前經濟持續低迷的最核⼼因素並非房地產,⽽是政府部門的收縮。

除此以外,地方債帶來更嚴重的問題是,地方政府從企業的「援助之手」變成「掠奪之手」,頻頻出現罰沒、倒查稅、異地執法等趨利性執法現象,嚴重影響營商環境和企業信心。2024年1-9月,全國非稅收入高達3.1萬億元,同比增長達13.5%,或反映罰沒收入的上升。而根據《經濟觀察報》引述廣東省情調查研究中心一篇內參稱,珠三角地區成為「遠洋捕撈」(即異地執法)現象集中的地區,廣州去年以來近萬家企業被異地執法,其中大部分是民企。

針對類似情況,今年10月的發改委記者會上,國家發改委主任鄭柵潔便直接喊話,要堅決杜絕違規異地執法和趨利性執法,不能亂罰款、亂檢查、亂查封,及時提醒罰沒收入增長異常的地方,必要時督查。官方的發話意在安撫企業信心,可見問題屢見不鮮。

地方經濟向來是中國經濟的發動機,但以上種種現象表明,地方債帶來的損害已火燒連環,成為影響當前經濟前行的重大障礙。

借錢的衝動:央地張力與晉升競標賽

在今日看來,地方債是拖累中國經濟的原因之一,但從更長的時段檢視,地方債台高築也是過去經濟矛盾轉移的結果,亦是中國政經結構和重大財政決策的後遺症。

「結構性的稅收赤字促使地方政府使用了不透明的預算外融資機制為支出供資,導致政府債務居高不下。」國際貨幣基金會曾在2022年的報告,一針見血指出地方債的制度根源。

這個財稅制度正是1994年的分稅制,它奠定「財權上收,事權下沉」的央地結構,同時也為地方政府的負債埋下伏線。按照分稅制,地方政府的公共財政存有系統性的缺口,以2023年為例,中央稅收佔比46%,地方稅收佔比54%,但地方政府要承擔86%的支出責任,承擔大量公共服務支出。即便中央亦通過稅務返還和轉移支付的機制彌補缺口,但地方政府的收支壓力仍然巨大,因為回補的規模由中央決定,而轉移支付時間滯後,審批亦有較大的波動。就算中央的轉移支付能填補預算的缺口,地方政府發展經濟亦需要額外支出,比如投資基建、招商引資。在這種情況下,地方政府便有誘因另謀財路自力更生,箇中的關鍵是土地:轉讓土地的收入,抵押土地的借款。

根據經濟學家陶然在《人地之間》的說法,分稅制後土地的轉讓權和收益都留給地方,而地方政府的徵地強制權力得到加強,被認為是中央緩解分稅制的負面激勵,幫助地方應對增長乏力的補救性措施。

在2000年代中國房地產經濟拉開序幕後,一方面「土地財政」(即土地出讓金以及與土地使用和開發有關的各種稅收)爆發性增長,另一方面「土地金融」(質押土地和未來收入獲取的貸款和融資)亦蓬勃發展,為地方政府帶來滾滾財源。舊的預算法規定,地方政府不能發債,於是它們轉而成立地方融資平台借債,實際上就是政府的「白手套」。這些平台多以「建設投資」或「投資開發」命名,包括各類開發區平台、交通運輸類融資平台、公用事業融資平台。具體操作來說,地方政府會先將土地、國有公司股權、國債收入等資產劃撥注入,繼而從銀行取得貸款或發行城市投資債。由此,地方政府就有財力建設城市基建和開發工業區,藉著「工業化」和「城市化」帶動當地經濟發展。

需要注意的是,城投借債並非單一地方的產物,而是遍佈全國各地的共同現象。事實上,中國的政治激勵機制,亦變相鼓勵地方官使用這種債務驅動的經濟模式。學界有「GDP競標賽」一說,即GDP是地方官升職的關鍵指標,若各地官員在任期內推高GDP增長,升遷機會就更高。考慮到地方政府官員的任期一屆只有五年,實際上常常短於五年,地方政府官員便更加注重當下的投資和GDP,哪怕GDP增長是靠債務推動。況且地方官任期與債期錯配, 地方官員借債催出GDP,能彰顯政績和開拓仕途,又無須負擔償債責任,何樂而不為?

這種向上負責的生態,亦帶來另一種舉債的機制。在「上級發文,下級執行」的壓力型制度下,上級交托的任務最終會轉化成支出,給下級政府帶來財政壓力。隨著近十年中央不再視GDP為唯一指標,地方要分擔很多扶貧攻堅、創新科技、環境保護、鄉村振興等「既要又要還要」的支出責任,舉債的需求自然大增。

除了以上的制度性因素,中國地方債飆升,還源於舉債被視為應對重大危機事件的法寶,尤其是在經濟下滑時期提供逆周期投資。中國地方政府的表外融資並非始於2008年,但2008年的財政刺激計劃吹響了地方融資平台舉債的集結號。為應對金融海嘯,中央政府宣布從2009至2010年實施4萬億(相當於當年GDP的12%)財政刺激計劃,以期拉動基建投資,維持經濟增長。實際而言,這4萬億只有1萬多億是中央出資,其餘都由地方出資,最後更層層加碼至十幾萬億。事件的關鍵是,中央政府放鬆監管,鼓勵地方政府在預算收支表外組建投融資平台。數據顯示,截至2010年底,地方政府融資平台的數量已超過1萬個,總債務達到14.4萬億元人民幣。

及至2020-2022疫情三年,儘管中央提供財力支援,如發行抗疫特別國債轉移給地方,但地方政府的財政缺口仍然拉大,需大幅擴張地方債務。IMF的數據就顯示,過去五年中國各省的法定債務餘額從2019年的21.12萬億擴大到2023年的40.82萬億,翻了一倍;而地方融資平台債務的規模亦從2019年的40萬億增加至2023年的60萬億,增長50%。

觀乎地方債的發展,好的面向是債務推動中國維持平穩的經濟增長,並為中國過去二十多年基礎設施建設提供財源,尤其是高鐵、能源、城市基建;而壞的方面是很多地方都成為「基建狂魔」,興建了大量回報率低、財務不可持續的項目,當中地方融資平台亦成為隱性尋租的渠道,是貪污腐敗的溫床。

影響更深遠的是,地方政府形成舉債發展的路徑依賴,就算中央多次發起化債,至今都未能有效遏制地方政府債務、隱性債務的持續膨脹。

又堵又疏:化債的思路與界線

自2010年代開始,中央開始審計地方債務,並分別在2015年-2018年、2019年、2020年-2022年、2023至今進行四輪化債。總括而言,中央的化債思路是「壓實地方責任」,一方面推動地方政府發法定顯債務置換隱債、延長債務期限,另一方面鼓勵地方盤活和出售國有資產還債,同時要求加強財政紀律,希望地方控制新增債務。

有趣的是,化債的政策過程牽涉內部的官僚角力,中央經歷摸索試錯,最終財政部置換債務的方案勝出。根據政治經濟學者史宗瀚(Victor Shih)的研究,2013-2014年銀監會是地方債問題的領導部門,但這個監管銀行業部門只有一招「堵」,即限制地方融資平台在市場獲得融資的渠道。然而。這種只堵不通的方法難以奏效,一方面是地方政府有辦法繞過限制,另一方面是它們始終渴求資金,滿足經濟增長的任務。後來,銀監會被邊緣化,相反財政部「開前門,堵後門」的疏堵結合政策獲得採納。

簡單來說,2015年預算法修改後,中央允許地方政府在其管控下有序舉債,即發行低息的法定政府債,替換城投債等隱性債務。這個辦法雖不會減少地方債的整體規模,但可大幅減少地方政府的利息支出和現金流壓力——風險與利率掛鉤,地方政府法定債是名正言順的政府信用,風險更低,利率自然比城投債更低。對政府來說,換債是無痛方案,但對商業銀行來說卻利益受損,因為商業銀行作為地方債的主要買家,購買新發行的低息政府債替換高息的城投債,顯然減少了很多利息收入。在這種情況下,國家的強制力量介入,指定銀行參與債務替代計劃。

在2015年-2018年的化債中,地方政府最終發行了12萬億元置換債,對審計處確定的存量債務再融資,將其置換成省級政府發行的地方政府債券。根據時任財政部長樓繼偉的說法,地方政府債務平均利率從10%下降到3.5%,大幅減輕了地方政府的現金流壓力。

在這個時期,中央亦在組織紀律上切入地方債的問題。2017年開始,中央提出各級政府要「樹立正確政治觀」,嚴控地方債務增量,「終身問責,倒查責任」,並將「組織鐵拳」砸向違法違規舉借地方債的官員,希望起到以儆效尤的作用。

在第一輪12萬億化債方案後,第二輪2019年化債繼續採用置換債方式,在六個重點省份的縣市開展,涉及0.16萬億元;而第三輪化債則不但涉及高風險地區,還注重北上廣等一線城市,涉及1.13萬億特殊再融資債。第四輪化債由2023年10月開始至今,連同近來公佈的方案,預料化債規模達12.1萬億。對地方政府來說,他們是受中央管控的化債主體,債務可以置換,但有些存量債務仍須自行化解。比如用所謂的「砸鐵賣鍋」,就是「盤活」國有資產來化債,就像貴州政府用茅台化債,無償將8%的股份劃轉,緩解地方高築的債務。

值得注意的是,北京多年的政策思路是化解隱性債務,但就控制隱性債務增長而言,儘管政府採取「開前門,堵後門」的政策,但「後門」無法堵死,只是增長速度減慢。更重要的是,官方和市場就「隱性債務」的定義和口徑並不一致,如財政部新近公佈2023年的隱性債務存量是14.3萬億,但IMF統計的地方融資平台債務達60萬億,而中央政府似乎只重點處理地方上報、財政部認定的「隱性債務」。在決策者的思路中,有些城投平台要市場化轉型,自行「造血」化債。

但這並非容易的過程。大多數的城投平台盈利能力低,他們的債務大多靠借新還舊拖著,如2023年城投債募集的資金有超90%用於償還債務,難怪城投平台被戲稱為「最大的殭屍企業和永續債券發行主體」。在中國,破產、債務重組和銀行重組這些市場化的化債方法還不是主流選項,因為這等同直接戳破城投債問題,帶來劇烈的市場震動。所以,城投債將繼續是地方尾大不掉的老難題。

站在中央政府的角度,它並非承受債務痛苦的主體,亦似乎有充份的理由不兜底,畢竟大規模借國債換地方債可能影響中國的主權評級,還帶來潛在的道德風險危機。中央兜底等同獎勵揮霍借貸的下級政府,懲罰財政紀律良好的「優等生」地方政府,顯然違背「誰借債誰負責」的原則。然而,地方負債,難道中央就沒有責任嗎?

到底是央地博弈和增長模式問題

總結而言,這輪十萬億化債新政中央雖然沒有「出血」兜底,但開政策綠燈,已經變相注入中央信用,為地方政府創造空間。顯債換隱債並不只是把債務從一本帳本轉到另一本帳本,而是降低地方政府的償債壓力,釋放本來用作化債的財政收入和土地收入,相信能帶來一定的乘數效應。

當然,這輪化債瞄準的是財政部認可的14萬億隱性債務,但地方政府真實面對的債務遠不止於此,因此方案難免有杯水車薪之感。

可以肯定的是,當前中國政府既把債務視為經濟的調節器,也視為風險的來源,但似乎沒有一次性處理債務問題的「緊迫感」,反而採取漸進改革的態度,認為問題還可再拖一拖。關於債務的觀念,中國已經不會回到計畫經濟年代「既無內債也無外債才是健康財政」的觀念,但相信亦不會一下子就滑到現代貨幣理論的激進債務觀:只要不造成惡性的通貨膨脹,債務可以無限量增發,財政赤字反而令國家更繁榮。

展望中長期,地方債的真正化解在於央地財稅制度的重構。2024年7月的二十屆三中全會就提出,「增加地方自主財力,拓展地方稅源,適當擴大地方稅收管理權限」,「適當加強中央事權、提高中央財政支出比例」。只有財力下留地方,事權和支出責任上移中央,才能根本扭轉地方長期借債的衝動。更進一步,央地關係要改變任意的「上級點菜,下級買單」模式,清楚界定央地的職能權責分工。這個過程將牽涉央地談判和博弈,亦要「摸著石頭過河」,必然是個位處「深水區」的政治問題。

另一方面,地方債問題的核心是中國經濟發展的中長期前景,不增長或低增長是債務的最大敵人,相反分母做大了債務就未必是大問題。而中國經濟模式是否能合理轉型同樣關鍵。經濟學家陶然曾指出,從2009年開始,經濟就出現了「增長承壓—加杠桿—杠桿上升過快—以宏觀調控及微觀干預控制杠桿—增長再度承壓—再加杠桿—再控制」的循環往覆,這個過程中本應進行的結構改革,卻很容易放在一邊。假如中國經濟結構沒有改變,我們恐怕只是進入新一輪的債務循環當中,巨大的債務將債留子孫。

無論如何,這輪化債新政應是官員所説的「重頭戲」和「及時雨」,畢竟地方政府騰出來的資金終於有望還上拖欠企業的帳款,真是值得高興的「德政」。

但欠債還錢難道不是應該的嗎?

讀者評論 0