📸 圖說美國新聞|每週精選欄目

八月初,德州再次成為美國政治新聞的焦點。州議會共和黨人計畫在2026年國會中期選舉前,臨時重劃40個國會選區,儘管距離上一次重劃僅過去四年。為阻止這一舉動,超過50名民主黨州眾議員集體逃離德州,飛往伊利諾伊、紐約、馬薩諸塞等地,讓議會無法達到三分之二法定表決人數。這場對峙迅速升級為一場涉及州際對抗、聯邦執法的政治風暴。

美國人口普查逢整數年進行,每十年一次。隨後各州根據普查結果重新劃定國會和州議會選區的邊界,也就是重劃選區(redistricting),目的是保障每個選區人口大致相等。但法律並未規定具體的劃法,而繪製地圖的主導權又掌握在執政黨之手,這就給政治操縱留下了巨大空間。

這種利用劃區來謀取黨派利益的手法,被稱為「傑利蠑螈」(gerrymandering)。這一詞源於1812年馬薩諸塞州州長傑利(Elbridge Gerry)批准的一張扭曲得像蠑螈的選區地圖。這種地圖往往邊界怪異,與自然社區的界線毫無關聯。兩個常見的「傑利蠑螈」策略是「捆綁」和「分割」,前者把反對黨選民集中到少數選區,「浪費」他們的選票(類似田忌賽馬),後者將反對黨選民分散到多個選區,讓他們在任何一個區都難以形成多數。2018年中期選舉時,共和黨在威斯康星州靠着2011年由自己主導的「傑利蠑螈」,在僅拿到45%選票的情況下,就拿下了州眾議院63%的席位。

另一層爭議是中期重劃,也就是在十年一次的例行重劃之間額外重劃。多數情況下,各州兩黨會遵循一定默契,不輕易在十年內改圖。中期重劃往往是因為法院判定上一次劃圖違憲。主動中期重劃會被批評為破壞穩定規則、加劇黨派對立,也容易觸發其他州的報復。

「傑利蠑螈」常被視為對美國民主的一大頑疾,因為這種操作意味着不是選民選舉立法者,而是立法者自行選擇選民。在美國民調中,多數選民認為「傑利蠑螈」有損民主。然而在高度極化的政治環境下,人們的態度往往取決於操刀者是誰:若是「我方」黨派亂劃圖,支持者可能默許,甚至稱之為正當防禦;而當對方操刀,則群起攻之。這就導致了改革重劃選區制度的呼聲雖高,但在政治現實中推進緩慢。

德州在美國政治版圖中舉足輕重。它是全美人口第二多的州,目前在國會的435個席位中擁有38席,且長期由共和黨控制州長與州議會。

2003年,德州曾發生過一次著名的中期重劃。當時,共和黨在2002年贏得州眾議院多數後,迅速廢除了2001年繪製的地圖,改為更有利於自己的版本。這一舉動打破了十年重劃一次的慣例,引發民主黨議員集體逃會抗議。但最終共和黨方案仍獲通過,幫助該黨在2004年國會選舉中,在德薩斯取得與支持度不成比例的大勝。2003年的德州重劃成為美國政治史上最具爭議的黨派中期重劃案例。

今年的情況在某種程度上像是2003年的翻版,但更具火藥味。共和黨提出的計劃是在2021年人口普查後制定的地圖基礎上,再進行一次全面改劃。與2003年不同的是,今次的現行地圖本已對共和黨有利,他們的目標並非推翻不利地圖,而是要進一步壓縮民主黨的生存空間。

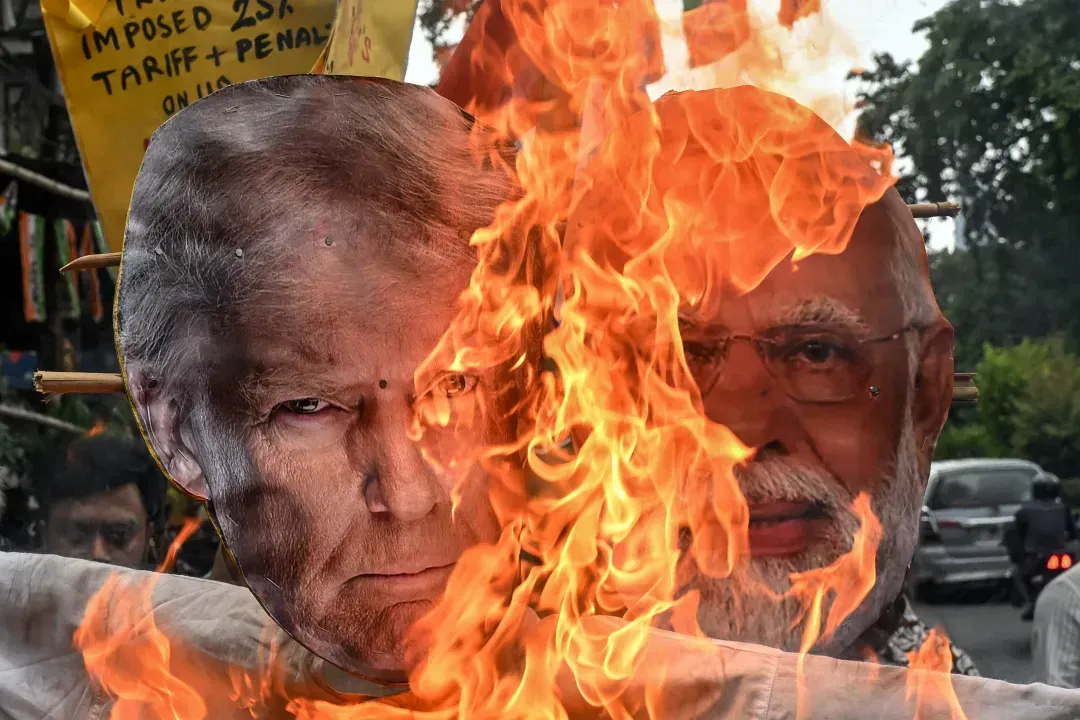

共和黨方面的目標很直接:在2026年中期選舉前,改動選區邊界,力爭新增多達5個安全席位。事實上,德州的今次重劃是由特朗普親自指揮、親自部署。起初州長阿博特(Greg Abbott)和多數共和黨籍州眾議院態度都有所保留,擔心重劃反而會帶來負面結果。但在特朗普致電施壓後,他們紛紛改變立場,將重劃列入特別議程。

民主黨陣營則視之為赤裸裸的權力濫用。他們指責新地圖削弱了拉丁裔和非裔選民的影響力,違反《選舉權法》。超過50名民主黨州眾議員選擇離開德州,以阻止議會達到三分之二表決法定人數。這自然讓人回想起2003年的德州重劃風波,但今次民主黨議員逃會規模更大、協調更緊密。

共和黨反擊迅速而強硬。州長與議會領導人威脅停發薪資、發起彈劾、撤銷席位,甚至要以賄賂罪起訴這些議員。

隨後,加州、紐約、伊利諾伊等藍州政界已放話:他們反對「傑利蠑螈」,但如果德州共和黨決定「玩髒的」,他們也會奉陪到底。只要德州重劃成功,他們也會考慮中期重劃,以削弱共和黨在本州的優勢選區。一旦這種報復性操作蔓延,美國可能陷入跨州「蠑螈軍備競賽」,政治版圖不斷被人為改造。

在這場全國性重劃風波中,加州州長紐森(Gavin Newsom)姿態尤為高調。他不僅計劃在11月發起一場有關重劃選區的全州公投,還在全美範圍內展開輿論攻勢。紐森目前是2028年總統大選民主黨陣營中民調支持率最高的潛在候選人,今次顯然也是在為自己的全國政治版圖提前鋪路。不過,這一策略的賭注不低——如果公投失利,他幾乎等於在民主黨初選中提前失血;同樣地,如果德州的中期重劃在2026年選舉中未達到預期效果,也將對特朗普的政治聲勢構成巨大打擊。

走入端傳媒編輯室幕後,一覽記者手記、新聞觀察與未曝光的故事。

🗞️ 不能錯過的五則美國新聞|由特約記者謝達文為你精挑細選

特朗普政府宣布解除禁令,允許芯片大廠輝達(Nvdia)、超微(AMD)向中國出口有助於發展AI的特定新型芯片,代價是需上繳其利潤的15%。The Hill 此篇報導綜合專家的意見,指出此一協議相當不尋常:此例一開,未來其他因為國安而被禁止輸往中國的科技產品、包含更先進的芯片,是否亦能比照辦理?而美國法明文禁止開徵「出口稅」,白宮此一政策是否合法?

延伸閱讀:英偉達解禁售華H20芯片後即遭中方約談,《人民日報》評論問「讓我怎麼相信你

儘管華盛頓特區的犯罪率已經銳減,特朗普仍宣稱治安失控,史無前例派遣國民兵和聯邦執法人力接管首都。《華盛頓郵報》此篇報導指出:MAGA意見領袖近年持續論述民主黨主政的城市、尤其是特區的犯罪失控,而本週相關網路討論又大增300%。該篇報導也回顧歷史,指出右翼半世紀來皆常宣稱都市犯罪惡化,藉以攻擊民主黨無心處理犯罪,首都是尤其常見的目標。

延伸閱讀:於去年4月,端傳媒也有一篇報導,透過數據呈現美國「犯罪率降低,但民眾認為犯罪惡化」的長期趨勢,並回顧歷史研究,指出這與兩黨競爭、媒體報導與種族衝突的關聯。

8月15日,特朗普與普欽將在阿拉斯加會面。《華爾街日報》採訪多位俄羅斯專家,評估莫斯科無意和談,除非烏克蘭割讓俄軍三年來都無法攻下的若干城市。他們認為,俄方希望將美俄關係與烏克蘭問題脫鉤,比如在基礎建設等方面與特朗普合作;不論如何,對遭西方孤立多年的普欽而言,光是能和美國總統公開會面、平起平坐,本身就已是一場對外和對內的重要勝利。

美國國務院公布年度人權報告。NPR報導將其與過去報告比較,發現對威權國家的檢視大幅減少,比如不再提及中國政府打壓一般人民言論自由。整體而言,對於公平審判、騷擾人權組織等的章節都被刪除。相反地,報告反而大幅抨擊英國法規對仇恨言論的限制。人權團體指出,國務院報告是法院審查政治庇護、國會決定預算的重要參考,政府此舉將大幅降低其效用。

政治媒體Politico獨家報導指出,一名洛杉磯律師義務承接一起遣返案件,試圖幫助一位赫蒙裔移民免於被遣返至寮國。案件失敗之後,司法部首開先例,移請法院懲戒該名律師,主張該名律師提起「濫訴」,包含堅持「曲解」政府遣返該名個案的法律依據。這反映了司法部可能有意落實特朗普於三月下旬的命令,要求阻擋移民法執行的律師及其事務所「負起責任」。

有任何想法想跟我們分享嗎?

🇺🇸 來自端傳媒的美國報導|延伸閱讀推薦

謝謝你的閱讀

如果你對本期「美國時間」內容有任何回饋,歡迎來信。