把耻辱当成苦酒和鲜血——《辛丑》

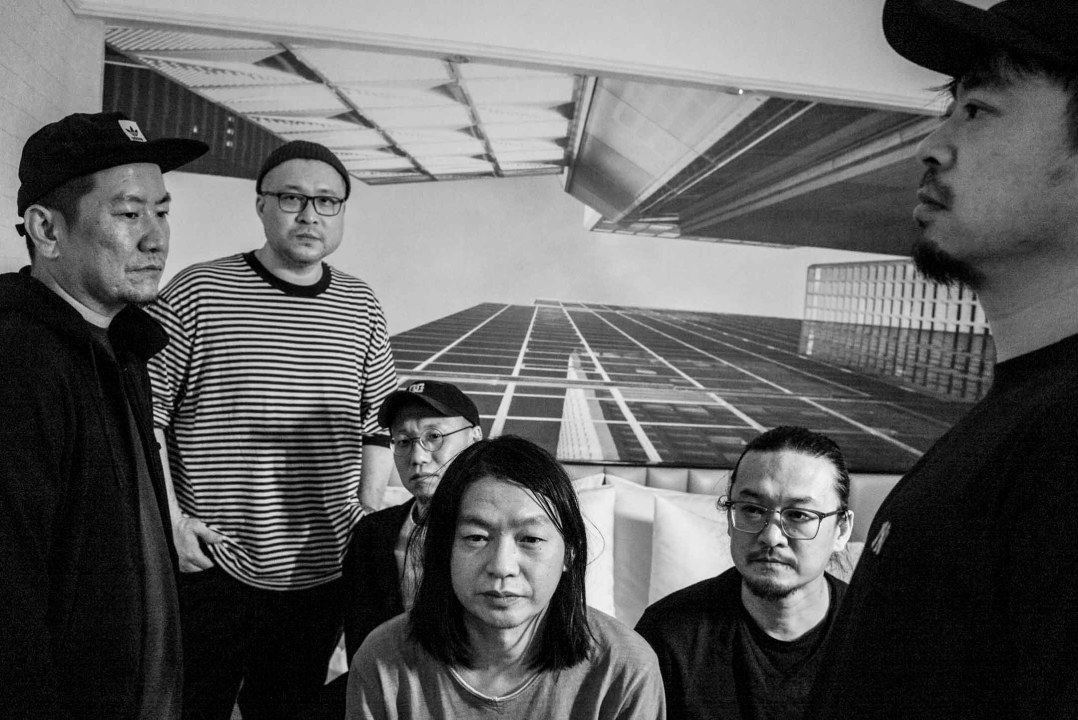

这个3月,后摇乐队惘闻在中国南方五个城市举行成立25周年的巡演。从中国摇滚乐成长的时间线来对照,这只1999年成立于辽宁省大连的乐队,是只名副其实的“老”乐队。25年,乐迷里也已经转换了不知多少世代,而乐队场景里常见的纷争、解散、重组⋯⋯似乎都没有太多与他们的瓜葛,稳定度的同时他们也维持著高频率、高能量的创作。

从1999年第一张专辑开始,不计其他创作,25年里惘闻共发行了12张专辑,几乎是两年一张。最新一张专辑《辛丑|壬寅》是2022年底发布的。“辛丑”是2021年,“壬寅”是2022年,专辑写的就是这两年,众所周知,这也是中国一切随疫情部署的两年。在大连,那是今天这个地区封控,明天那地区封控,每个区政策都不一样的时候。

当其时乐队要凑齐人排练十分困难,六个成员住在大连的不同区,封控时间不一。而工作室经常整座楼就被关闭了。成员没法做音乐,谢玉岗每天也只能在家里呆着。“每天要去做核酸(检测)。录音、创作计划都被打乱了。”他说,“你会很焦虑,这焦虑源于你不知道什么时候是个头,回归正常到底是哪一天,完全不确定。这种焦虑肯定会影响创作。”

而疫情中被压抑的文艺与文化能量,在刚过去的一整年时间里,在中国似乎得到极大程度的释放,这可以从中国疫后各地大中小型音乐节、摇滚演出、live house产业成为话题的热潮中看到。除了进来中国的外地、外国乐队(虽然伴随著依然严格的审查),中国乐队也继续疫情前的轨迹,外出演出与巡演。例如惘闻在中国巡演的同时,也刚刚宣布5月的欧洲与英国巡演。此前,因为他们曾三次出现在欧洲最大的器乐音乐节Dunk!Festival上,还被评选为2015Dunk!Festival上最大惊喜,很多人说,他们是中国“后摇”的名片。

而在亚洲区,惘闻过去一年在台湾巡演后,也在年底来到香港,参加疫后重新成为关注热话的Clockenflap音乐节;而此前一次出现在香港,已经是2019年6月的事。数载之间,变动之剧烈世人皆知,谢玉岗在开关后的灯火间,回想疫情封控时期的日子,只过去了一年但总觉得像是发生了好久好久。“因为它太沉重了。”

“做音乐肯定和环境、和你所处的时代有关。中国每两三年,就有一个特别强烈的变化,不管你适应不适应都是被推著走。”

不屑一切被阉割掉过的记忆

歌曲《辛丑》中,谢玉岗唱道,“把耻辱当成苦酒和鲜血”;《壬寅》中,他唱道:“不施援手给所有的下流坯子,更不屑一切被阉割掉过的记忆”;《野火》中,他问:“有那么多火种,哪颗才是你播撒的?有那么多恶果,哪颗才是你种下的?”

《辛丑|壬寅》专辑引起乐迷最多讨论的改变,是一向以氛围纯音乐为主、突出器乐的惘闻,开始由主唱唱出大量的人声歌词了。专辑7首歌曲中,4首都有人声歌词。对于这种转变,有的听众拥抱,也有的不太喜欢。有评论认为,尽管采用人声并不是第一次出现在惘闻的音乐里,但和以往人声依然为器乐服务不同,这张专辑中,人声就是歌曲的主心骨。“我没有觉得哪种才是更好的方式。”谢玉岗说,“只是这张唱片的确是因为疫情这几年,有好多憋在心里想表达的具象的东西,想通过歌词表达出来。”

这次的创作起点,和他们之前的专辑其实没有什么区别。即兴对惘闻来说是很重要的创作起点。有些歌从一开始就是纯即兴,成员来到排练室拿起乐器,排练一小时,几乎不用语言交流;谢玉岗用电脑把内容录下来,第二天回放片段,找到比较有意思的几个时刻,剪出来给大家听,如果大家都觉得很有意思,就从这些片段里去发展歌曲;也有一些歌曲,是谢提前去写了一些音乐动机,成员们基于这些动机进行创作。

对谢玉岗来说,任何创作如果感觉顺手,就会有特别多问题。甚至如果你用过多很习惯的东西去完成创作,可能“会有点不负责任”;只有觉得不是太正常,有些别扭的过程中慢慢打磨,才会有新的发现。

开始创作的时候,比起想到具体事物或概念,成员们更多想到的是情绪。“如果即兴排到一段觉得好的,我们会坐下来讨论,它到底是什么情绪,我们会想表达什么情绪?有时也很微妙,我觉得是悲伤的音乐,对另一个乐手来讲可能觉得很雀跃。”谢说。除非特别南辕北辙,否则成员在这个阶段会尝试把各自的音乐情绪整合起来,“不同人感受的情绪恰恰让音乐呈现得更丰富立体”。

这一次创作也一样。“当初也没有想要做出跟之前区别很大的东西。不论是先有一段歌词,再进入歌曲的安排,还是先有了基本音乐动机,大家一点点梳理简单的想法。”谢说,“在创作这些想法的时候我发现,咦,似乎跟惘闻之前的创作不太一样,变成了很标准化的音乐结构在。”

但他意识到,这些片段极度缺少一个中心,他认为这个中心就是人声的歌唱。惘闻还是先完成了音乐部分,再填词。

对谢来说,相比起以偏重器乐的安排,他认为惘闻这次的音乐设计更回到了标准的、正常化的摇滚乐结构,器乐的部分需要为人声腾出空间让位。“这跟之前的惘闻很不一样,但实际上,也是摇滚乐的正常表述方式。”

这种创作对惘闻来说并不顺手,但谢玉岗认为这种不顺手才是对的。“虽然是标准摇滚乐感觉,实际在过程中,也避免让自己陷入习惯的创作思维。我觉得那种创作做出来东西会特别顺,但会缺少很多核心的、挑战的东西,让你觉得兴奋、不一样的东西。”

他认为,任何创作都是这样,如果感觉顺手,就会有特别多问题。甚至对于创作者来说,如果你用过多很习惯的东西去完成创作,可能“会有点不负责任”;只有觉得不是太正常,有些别扭的过程中慢慢打磨,才会有新的发现。

音乐是武器,战斗的对象是?

“说话没地方说,说真话不让说,这到底是什么样的一个环境?现实环境已经是这样了,在虚拟的网络环境下还是一样的被压迫,所有话也没出口讲,要它何用呢?”

2022年底的一次采访中,谢玉岗说,音乐对他来说不止是音乐了,音乐是他的武器。而武器作为进攻或防守的工具,必然有战斗的对象。

“对象是这几年包围在我周围极度压抑的气氛和状态。”他说。

谢玉岗认为,新专辑的歌词已经很具象,没有什么隐晦的东西,他想表达的东西显而易见。专辑创作在疫情的两年间,他每天面对很现实、具象的问题。除了无法排练,他也困在家中为了食物、人身自由发愁,到后来突然放开,那么多人、特别是老人生病,有太多事情想一吐为快。

他天天做菜。在封控的情况下,市面上买到的资源“比较贫瘠 ”,容易买到的,可能就是最简单的几样容易储存的菜,例如大白菜,薯仔(土豆/马铃薯);番茄这种容易腐烂的就有些难买了。他只能在有限的材料里换着花样做出不一样的味道,一个大白菜,今天这样吃,明天那样吃,厨艺突飞猛进。

“那段时间,每个人都是一样的,无论是做音乐的、上班的、做生意的,所有人被关在同一个‘房间’里面。”

“歌曲最大的灵感是那种荒谬。叫做奥林匹克广场,但跟奥林匹克一点关系没有。原本是每天经过的地方,但时间的冲击,让你感觉不可移动的东西说消失就消失了,然后马上变成另一个东西。虽然那个地方还在这,名字还叫这个名字,但事过境迁了。”

纯音乐作品《奥林匹克广场》是专辑的第一首歌。这是大连的一个地名,惘闻的工作室就位于附近,他们在附近排练,在附近吃饭。谢说,这个广场原来属于大连市人民体育场,是市民的足球场,后来体育场消失了,原址改建了硕大的购物商场。但奥林匹克广场还在那个地方,上面的五环标志还在。

“歌曲最大的灵感是那种荒谬。叫做奥林匹克广场,但跟奥林匹克一点关系没有。原本是每天经过的地方,但时间的冲击,让你感觉不可移动的东西说消失就消失了,然后马上变成另一个东西,虽然那个地方还在这,名字还叫这个名字,但事过境迁了。”

那段时间,焦虑的谢玉岗一度注销微信帐号。他记得当时所有人情绪都处于极度不安之中,社交平台漫天资讯,人却只能被那些信息推动,但什么也做不了。有时见一些朋友发点牢骚,社交平台说点东西,却被删除、被禁言。“说话没地方说,说真话不让说,我感觉,这到底是什么样的一个环境?”谢玉岗说,“现实环境已经是这样了,在虚拟的网络环境下还是一样的被压迫,所有话也没出口讲,要它何用呢?眼不见心不烦,还不如注销了。”

他认为,真实生活已经身不由己了,虚拟生活还是做不了主,说不出来,那就不如脱离它,也挺好。注销微信之后,看不到太多资讯,他发现自己能专注一些,不想这么多了,没事在家研究菜谱,听歌弹琴,反而焦虑少了。

谢玉岗感受到,当时的环境氛围,对年轻人来说可能只是带来焦虑,但对很多老年人特别只能从电视接受资讯的老人来说,他们真实地活在强烈的恐慌中。父母住在外地老家,他们只能打电话聊天,他感觉到老人的恐慌,十分伤心。解封后,父母都感染了,父亲需要住院一度下了病危通知书。《辛丑》《壬寅》两首歌当中有他最想表达的歌词。乐队给《辛丑》设计了反差,“音乐部分愉快雀跃,歌词是伤心、无奈、压抑的”。而《壬寅》则体现的是谢玉岗“特别伤心的时候”。

与创作与大疫之年的作品相比,谢玉岗认为前几张唱片更“自然”,没有强烈想输出的表达,更多基于情绪、音乐本身,更想某种审美选择。“大家在把玩音乐,音乐带著六个人行走,这个过程中,我们发现一些问题或兴奋点,一点点梳理它。打磨到觉得是最自然真实的东西,创作就结束了。”而如今的创作,他觉得仿佛回归了惘闻最开始做音乐时喜欢的的90年代初独立音乐例如The Smashing Pumpkins,好像找到了最初做乐队的感受。

“做音乐肯定和环境有关,和你所处的时代有关。中国每两三年,就有一个特别强烈的变化,不管你适应不适应都是被推著走。我们做音乐就是在真实还原我们的状态,以及我们面对这些问题想表述的东西是什么。”

在中国,当年轻乐队交不起3万块“保底费”

“你来演出,要先交个保底费比如3万块,卖不到3万门票收入,那不好意思,你还是⋯⋯有那么多年轻的独立乐队,根本负担不起这个成本,造成他们没法演出。一个乐队如果不能正常出来演出,用不了半年可能就散掉了。但这就是极度商业化。”

谢玉岗知道,哪怕在摇滚乐中,后摇也属于相对小众的类型。但这几年他感觉后摇的听众基础比10年前多了很多,乐队也多了。他认为流媒体、演出市场的火热使得大众的欣赏范围边光,音乐选择增加,品位也更广阔了。

近年来中国的乐队综艺节目走红,作为成军25年、在中国独立音乐界有一定认可度的音乐单位,惘闻常常被问到,为什么还没有登上节目。对此他们有自己的考量。

谢玉岗认为,对乐队个体来说,不管选择参加还是拒绝,都是正常的选择,不用评说;但音乐综艺反过来对独立音乐的影响是巨大的。

“(这类综艺的)好处是,对年轻乐队是很快的曝光机会,是更多人认识、喜欢他们作品的捷径;对老乐队来说,毕竟摇滚乐还处在半地下状态,只有几个所谓‘头部’乐队更多人买票去看,还有很多老乐队其实音乐玩得也很好,没有那么多人知道,对他们来说也是很好的曝光机会,让更多人接触到他们。”

但他也看到音乐综艺深远的不良影响。谢认为,对很多认真做音乐的、按照看似简单的传统创作摇滚乐方式——写歌、录音、联系演出、巡演、再创作——发展的年轻乐队来说,这类节目带来的商业化是巨大的冲击。

“整个演出市场,基本变成了全是为上过综艺曝光变火的乐队服务了。”谢玉岗以livehouse场地做比喻,“中国有很多大大小小乐队演出,以前不管可能只来20、30人,场地也觉得ok,做场地就是这样的,不可能每天都那么多人来看演出,肯定也有小众的、没人知道的音乐。但现在状况是,那些火起来的、上过乐夏的乐队,加上一些网红乐队,票房超级好,一两千人的场地刚一宣布就瞬间卖光。水涨船高,这些场地可以接这些演出,让它收很高场租、赚很多钱,它为什么还要去赚只有二三十张票的乐队?”

他解析了扩张的场地排挤小型演出的方法:“我把场地越做越大,1000人场地做到1500,2000,你来我这演出,要先交个保底费比如3万块,你卖不到3万门票收入,那不好意思,你还是⋯⋯有那么多年轻的独立乐队,根本负担不起这个成本,造成他们没法演出。一个乐队如果不能正常出来演出,用不了半年可能就散掉了。⋯⋯我觉得这种冲击是对很多年轻独立乐队特别不友好的。”

“现在只有两种乐队能火,一种是上过乐夏的,一种是网红,可能就放弃掉传统那种埋头凑在一起排练排一年,又花一年时间打磨然后出唱片,这种看似笨拙的路径。都在像买彩票一样,而真正的创作会越来越少,好内容越来越稀缺。”

“但这就是极度商业化。”对场地老板来说,情怀不敌诱惑,对年轻人创作也有极大冲击。“大家看到这种捷径,觉得现在只有两种乐队能火,一种是上过乐夏的,一种是网红,可能就会放弃掉传统那种埋头凑在一起排练排一年,又花一年时间打磨然后出唱片,这种看似笨拙的路径。都在像买彩票一样,我要是买彩票我要是中奖我要是变成那个乐队,其实真正的创作会变得越来越少。好内容就会变得越来越稀缺。”而综艺上走红的乐队,面对巨大市场只能频繁地走穴,也失去了原生的创作为本的过程。

对比国际上其他地方,同样存在高度商业化、甚至音乐工业化的独立音乐产业,他认为关键的区别在于“传承”:不同位置的、观众级别的乐队,都有完整的产业链,有一张唱片能卖100万的大乐队在做体育场演出;有的乐队做音乐节巡演;小一点、受众更少的乐队,也是在按照一种多年都没变的模式,创作,录音,巡演,尽量去更多地方巡演,巡演回来之后再创作。“像radiohead这么大的乐队,受众这么广,也还是很辛勤地在产出,每一张专辑都有突破。”

“⋯⋯并不像我们,如果出现一个东西,大家会极度压榨。比如livehouse:我要开1000、2000人; 然后我要变成整个城市唯一的场地,来的乐队都来我这演。”他说,“趋同,所有东西都趋同。朝着一个方向,要做什么东西就要挤压,榨干最后一滴血,只要我好,你们所有人都没有我好,没有那么多元化。”

他想像中,一个500万人口的城市,大大小小的场地应该有很多,而且不是所有场地都致力服务大乐队、网红乐队、“头部”乐队,动辄卖票过千。“但如今看稍大的城市,大家做的都一样,没有做小型pub那种,可能装满200人,平时来10个20个人都可以,想别的招,通过卖酒回一些收入的场地。已经没有人在这样做了。但在国外还是有啊。不同受众级的乐队,总会有适合它的场地,它的土壤一直是这样,源源不断给更多年轻人机会出来演出。”

“我觉得这种创作缺失的最终影响可能不是一两年,会很长时间。”但他话锋一转:即使没有这个冲击,还会有其他冲击;做独立音乐,没有这个困难,也会有其他困难,所以这个事别想太多,埋头做你的东西就好。

那些难受的回忆,“我没法翻过去”

幸运的是,谢玉岗的父亲熬过了那个冬天。大连随着解封开始活动起来,《辛丑|壬寅》终于发行,惘闻又开始演出了。这是惘闻第一次参加香港Clockenflap的演出,乐队选了更多以前专辑的歌曲,阔别香港四年,希望能用一些老作品带给大家一些熟悉的记忆。“当年Clockenflap做起来的时候我就觉得,香港早就应该有一个音乐节了。这样一个亚洲重要的国际化城市,感觉怎么每年不会有一个音乐节呢?”

但他也意识到,音乐节能坚持做下来已经很不容易。惘闻成军25年,多次来香港演出,每一次都不是在同一个场地,每次来都听到场地换址或关闭的消息。“每次来香港,共同感受就是,在香港做独立音乐的,不管是音乐人、还是做服务独立音乐的、场地的,都太难了。相比大陆来讲,感觉困难特别多,本身独立音乐受众群体不像主流商业音乐一样,没有那么多回报,房租、人工成本也高太多太多了。”

也是在这一次来港演出,惘闻成员们发现,这20几年来香港每一次演出去过的所有场地,都已经全部关闭了。

多次来香港演出,每次都听到场地换址或关闭的消息。“共同感受是在香港做独立音乐,不管是音乐人、还是服务独立音乐的、场地的,都太难了。相比大陆来讲,感觉困难特别多。”

惘闻成员强调,上一张专辑使用了人声歌词,不代表未来也是这样。“未来惘闻做什么也不一定,也是按照新的问题节点、新的环境变化去反馈。”

惘闻接下来的计划,包括在2024年元旦发布一场现场唱片,以及在2024年下半年发布录制于2023年10月的概念唱片。这张唱片,是把惘闻2003年第一张专辑《28天失眠日记》中的第一首歌《光》拿出来,用现在的想法去理解和感受,改变拉长到45分钟、由四个章节组成的长篇纯音乐作品。2023年是是这张专辑发行20周年,2024年则是乐队成立25周年,“大家为了音乐在一起这么长时间,挺不容易。”

辛丑年与壬寅年才刚刚过去一年,但谢玉岗如今回看,感觉像也发生在20年前一样,像远观特别久以前的历史,成为重要的历史事件,烙在心里。“我身边跟人聊大家都是一样的感受。”他说,“那种感受,一方面沉重,一方面又好遥远,所有人都压在心头,永远忘不了那些难受的回忆。”

“转瞬过去,幸福已塞满图书馆。”在《消失的图书馆》中,惘闻唱道。

“我没法翻过去,你没有。”在《消失的图书馆》中,惘闻唱道。

评论区 0