2025年7月26日,台湾迎来一场人类民主史上首次的“大罢免运动”。由称之为“罢团”的公民团体发起、针对24位国民党立委与新竹市长高虹安展开罢免投票,结果全数未通过,迎来重大挫败。虽然8月23日尚有七位蓝营立委面临第二波罢免投票,但在726失利的阴影下,后续动能明显受挫。

这场运动不仅是政治事件,更是舆论战场。不同立场的政治人物、媒体与公民团体,对罢免的正当性与政治目的抱持天差地别的诠释:它究竟是民主力量的反扑,还是执政党延长选战的策略操作?这些认知分歧的产生,往往并非来自客观事实,而是透过媒体与政治言论的“话语建构”所形成。

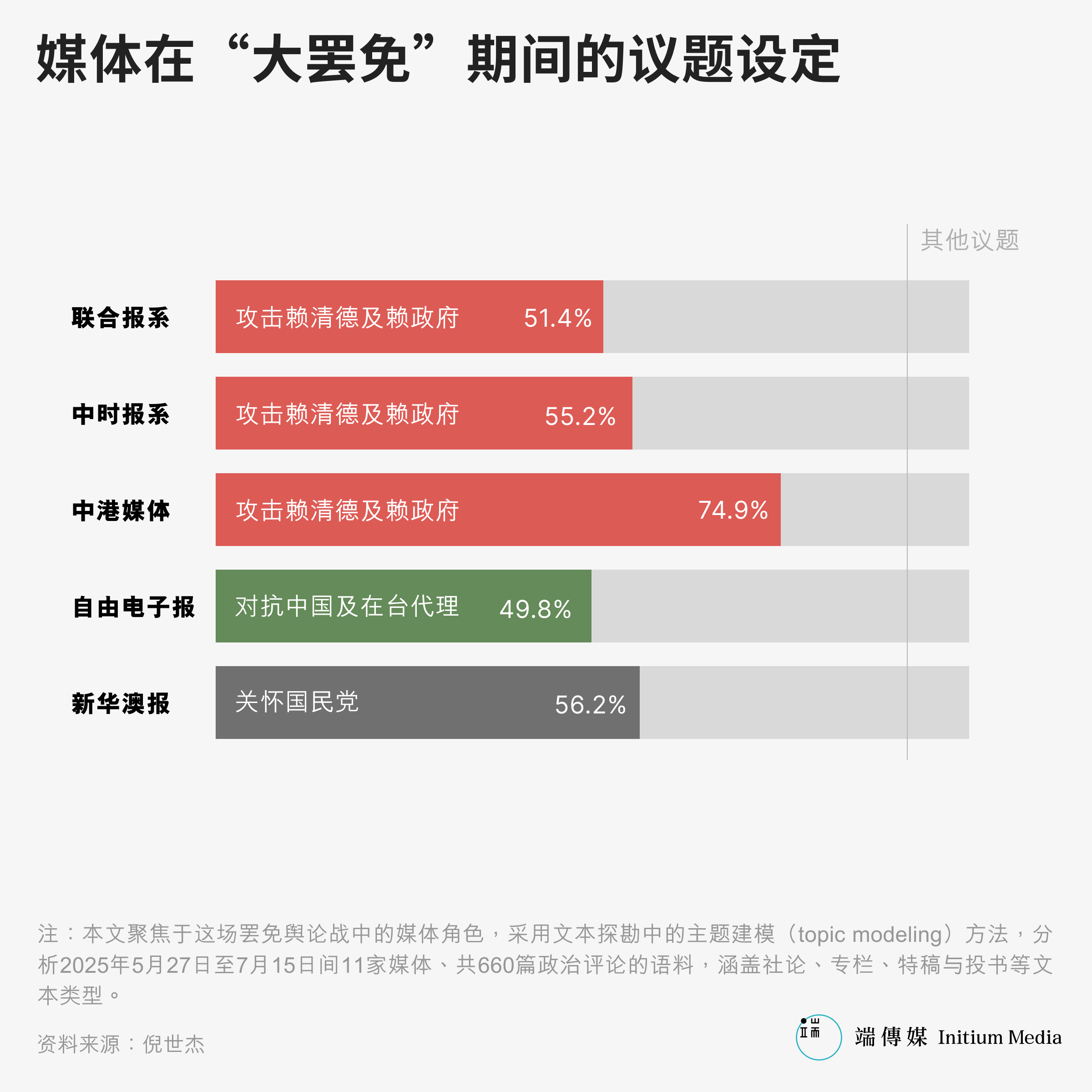

本文聚焦于这场罢免舆论战中的媒体角色,采用文本探勘中的主题建模(topic modeling)方法,分析2025年5月27日至7月15日间共11家媒体、共660篇政治评论的语料,涵盖社论、专栏、特稿与投书等文本类型。样本来源包括台湾的“联合新闻网”、“中时新闻网”、“自由电子报”,澳门的“新华澳报”,以及中国与香港的多家媒体。这些媒体中,仅“自由电子报”表现出支持罢免的立场,其余皆偏向反罢免或对执政的民进党政府与赖清德总统进行强烈批评。

本文尝试揭示,不同媒体如何透过议题设定(agenda setting),引导阅听人“应该想些什么”(what to think about),因为这都是形塑对“大罢免”的情绪、态度与投票倾向重要的素材,了解这些素材更有助于我们认识不同政治阵营眼中的大罢免运动。

从“主题建模”观察议题设定

笔者将这660篇切割为5千余篇的分段,并将段落内有“罢免”、“以罢制罢”、“反罢”、“罢绿”与“罢蓝”这五项词汇的段落抽取出来进行主题建模。并将中共与香港媒体结合成“中港媒体”这一个类别,探讨五家(项)媒体对大罢免运动在这50天中的议题设定。发现,中港媒体、“中时”与“联合”的议题设定以攻击赖清德总统为主,“自由”则是固守“抗中保台”的论述,以及抨击国民党地方党部在“罢绿委”连署中的各种违法乱象为辅;亲北京、私营的“新华澳报”最为关注国民党的发展。以下兹就R Package stm演算法所归纳出的十大主题进行讨论。

主题一:斗争赖清德

本主题系由亲北京的中港媒体、中时与联合报系对于“民进党发动”的“大罢免”的全面批判。试图将大罢免塑造为一场“失民心、反民主、搞威权”的政治操作,呼吁民众站出来“投票反制”,阻止执政党滥用罢免制度。这种叙事明显带有支持在野党、批评赖清德的政治立场,并试图动员反大罢免的民意力量。其具体内容包括以下五个面向。

首先,将大罢免视为民进党的“政治武器”,认为赖清德政府刻意以选举、罢免制造内部对立,以巩固基本盘并催动选票,形塑赖清德直接政治操盘大罢免的印象,并特别强调民进党“为了大罢免添柴火”而刻意制造各种争议,皆在强化这个形象。

其次,赖清德是独裁者。警告大罢免将导致“一党独大”、“完全执政”,认为这种“无差别式地对在野党采取全面灭党”的做法类似“专制或威权统治”。一则“中时专栏文章是这么说的:“绿营大罢免最荒谬也最可怕的是,只有专制或威权统治者才会煽动群众清算、斗争反对势力。”

第三,拥护在野党监督功能。将在野党审查预算描述为“帮人民看守荷包”的正当监督行为,批评行政院将统删预算责任推给立法院是“政治操作”。一则“中时”的投书表示:“赖政府治国无方,只会操弄政治手段,为了帮大罢免添柴火,卓揆发动统删地方补助款的攻势,并诬指这是立法院乱删行政院预算、害行政院无法推动重大政策的后果。”

第四,批评行政资源滥用。以原监察院秘书长李俊俋公务车载宠物美容事件为例,批评民进党高官一边哭穷砍预算,一边滥用公务资源,形成强烈对比,指控其“双标”行为。

最后,大量援引“美丽岛电子报”、“台湾民意基金会”等最新民调,指出反对罢免的受访者高于支持者,以此质疑罢免缺乏多数民意基础。在政治心理学中,这种“引用权威来证明自己立场正当”的做法,属于“诉诸权威”的典型案手法:人们倾向相信被视为可靠或有影响力的来源,并依此来判断讯息的真伪并肯认己方政府态度的合理性。

主题二:国民党内权力角力

主题二聚焦于国民党在大罢免压力下的接班布局与内部危机管理。随著大罢免投票与该党主席改选时间高度重叠,党内出现延后选举与交棒呼声。朱立伦、卢秀燕与蒋万安是本主题的核心人物,主因系国民党各地方党干部意图“以罢制霸”进行的“死人/幽灵连署”接连遭法办,带给国民党中央极大的压力,媒体评论集中于国民党现任主席朱立伦是否适任以及应否“交棒”的党内头人的竞合动态。

《联合报》政治中心主任就表示:“国民党正面临大罢免风暴,党主席朱立伦主张以罢制罢却战绩不彰,反朱势力更焦躁,蓝营接班呼声最高的台中市长卢秀燕迟未表态是否参选党魁,部分人士开始密谋拱万安方案,期待蒋出马参选党主席。”《新华澳报》报老板富权(本名林昶)亦表示“朱立伦昨日的说法,极有可能是急流勇退,也有可能是以退为进,甚至是拖卢秀燕下水,由两人来共同承担以罢制罢失利的责任。”

主题三:罢免门槛、选制与民主

本主题聚焦于台湾罢免制度在实务运作中的争议与民主辩证。语料呈现三个语义面向:

首先,批评罢免门槛过低,导致少数票可推翻多数选举结果,使罢免沦为政党动员与政治报复的工具,扭曲代议制度与民主精神。《联合报》要闻组组长的评论就代表这项论点:“但在选罢法降低罢免门槛后,只需要有四分之一的选举人投下赞成票⋯⋯少数罢免票否定多数选举票,这不是民主扭曲,什么才是民主的扭曲?”

其次,当罢免与意识形态标签、仇恨动员挂钩,将削弱民主讨论空间。《联合报》记者在短评中表示:“这场罢免战争中,一个格外令人不安的现象,正悄悄侵蚀台湾的民主根基,AI技术被滥用,制造伪讯息与深度造假,带动仇恨情绪,催化罢免风潮。”

最后,肯定罢免作为民意纠错机制的正当性,认为其有助于矫正不适任公职与重建政治责任。一篇于“自由”的投书可为代表:“有人说坚守民主精神要投不同意票,错了,罢免是于法有据的一项民主活动,罢不罢免某公职人员和民意代表,由选民自己决定,投同意票或投不同意票都是坚守民主精神才对。”

本主题不仅呈现制度设计与实践间的张力,也揭示罢免如何成为当代台湾民主制度中的风险点与修正焦点,呼吁从制度面与文化面进行反思与调整。

主题四:赖政府搞大罢免枉顾民生议题

主题四具有代表性的关键词包括“对等关税”、“汇率”、“川普””、“丹娜丝台风”、“灾民”与“伊朗”等等。聚焦于媒体对民进党政府,特别是对赖清德总统于大罢免期间施政优先顺序的强烈批判。

文本中多次指出,中央执政资源被过度集中于政治斗争与罢免操作,导致对民生、经济等经济治理议题的漠视。例如,川普(特朗普)的对等关税政策与新台币升值对企业及劳工的影响,以及丹娜斯台风中,台湾中南部的灾民困境等等,皆被视为赖政府戮力于大罢免,“政治凌驾民生”导致罔顾社会民生的后果。

一篇刊登于“中国台湾网”的评论是这么说的:“台风‘丹娜丝’如同一面‘照妖镜’,照出了民进党当局‘重政治、轻民生’的真面目。在这场灾害中,我们看到的是88岁老妇的生命,抵不过一场‘大罢免’的政治算计。”另篇刊在“中时”的投书表达了同样的意见:“油价飙涨、川普关税战在即,赖政府却忙著枪口向内,冲刺大罢免,令人不敢领教。”以凸显一种“国将不国,民怨沸腾”的叙事氛围。

主题五:“杂质”争议

本主题围绕赖清德总统在“国安十讲”第二讲“团结”中“千锤百炼,打掉杂质,百炼成钢”的言论所引发的强烈舆论反弹。批评者认为此说法带有政治清洗与敌我思维的隐喻,不仅激化对立,也违背民主精神与多元包容原则。舆论将其与历史上的极权行径(如戒严、纳粹清洗)相提并论,甚至质疑此举将民主制度工具化为清算异己的手段。

此外,也有评论直指团结诉求与实际政治作为背离,强调台湾应捍卫民主价值,而非落入权力斗争的陷阱。一篇于“中时”的投书是这么说的:“从团结国家十讲如今爆出杂质言论,公然进行语言清洗,如何能让民主道路走得更远?从纳粹长刀之夜到绿营极权罢免,正把总统口中的团结话语权,推向台湾史上最具分裂的边缘。”

主题六:大罢免中的赖、柯、曹

本主题系由反罢方标举与清算大罢免运动中的三个主要敌人,批判民进党借由大罢免遂行“独裁”意图,主题围绕在“反大罢免论述”中如何评价支持大罢免运动中的三名要角:赖清德、立法院民进党团总召柯建铭与“罢团志工”、联华电子创办人曹兴诚及其关系。

赖的部分集中在批判他的“团结国家十讲”与大罢免的结合操作,批评其以总统身分进行政治动员,实则为民进党的独裁铺路。此外,评论直指民进党与“罢团”关系紧密,赖清德与曹兴诚互动频繁,特意凸显罢免行动并非纯粹由民团发起,而是“沦为民进党侧翼的罢团”。

批判对象也包括柯建铭,除了直指他发动大罢免为逞当立法院长的私欲以外,也在柯建铭竟表示在大罢免成功后要以《刑法》100条的“内乱罪”与“叛国罪”对在野立委政治清算。“新华澳报”报老板富权直言这是“对台湾地区实行法西斯独裁统治”。“自由电子报”在这个主题几乎完全缺席。

主题七:国民党的罢免乱象

主题七揭示国民党所主导罢免绿委行动中暴露出的乱象与争议,包括连署书大量被判定无效、死亡连署、造假签名、程序瑕疵以及多起罢免案未达送件门槛,关键领衔人退场导致送件失败等诸多问题。“自由”社论因此讥讽蓝营:“曾喊以罢制罢的国民党,过了大半年,全军覆没告终,没有一件罢免民进党立委能完成流程。蓝营支持者冷感,固然是原因。然而,过程中发生幽灵连署、领衔人缺席、中途放弃等乱象,令人叹为观止。”

另一方面,中选会与检调机构则被反罢方指为“迫害”国民党的罢绿委连署,以及“办蓝不办绿”的战犯。“新华澳报”老板富权抨击道:“中选会明显地与检调机构沆瀣一气,打击蓝营的以罢制罢。在检调机构方面,众所周知的就是实行绿色恐怖⋯⋯恫吓民众参与罢免民进党立委的连署。”

国民党原本欲以“以罢制罢”反制民进党,却陷入“自损三千”的困境,暴露其在动员力与明知故犯地违法伪造文书以至于诸多地方党干部被收押的双重危机,《联合报》社论直指朱立伦为战犯:“当31比0的连署成绩一摊开来,朱立伦不仅愧对国民党,愧对国会第一大党的付托,也愧对民意对蓝营县市的支持。”

主题八:抗中保台

“大罢免”运动所呈现的强烈反中共、反蓝白联盟的公民情绪。文本中频繁提及傅崐萁、黄国昌、王沪宁、马英九等人与中共勾连,塑造蓝白政营为境外势力操控的代理人。以“726罢免投票”为关键行动日,强调“公民意识”、“守护台湾”、“民主防卫”等语汇,诉诸台湾主体性与对抗中共并吞野心。文本常以历史记忆(如蒋介石、内战)、半导体供应链、国防削弱等议题强化论述正当性,展现强烈的敌我区分与公民动员意图,形成高强度的政治抗争语境。

资深媒体人胡文辉在《自由时报》的专栏讲得直白:“蒋介石的国民党徒子徒孙马英九、朱立伦、韩国瑜及傅崐萁们等,现在竞相舔共唯恐不及,嘴巴讲捍卫中华民国,做的却是协同中共政权侵略并吞台湾、消灭中华民国之事。国共联手(白扈从)对台湾内外交相贼,对台湾生存造成重大威胁、中华民国亡国感更深重,台湾人民自救图存正是大罢免风起云涌的主因。”本主题是“自由”专属的主题,其余亲北京媒体几乎无触及这个部分。

主题九:大罢免政治风暴中的政治攻防

“自由”认为自蓝白联盟取得立法院多数后,在傅崐萁、黄国昌等政客主导下,利用国会优势进行一系列毁宪乱政行为。

包括,透过国会改革之名行扩权之实,企图架空行政权与司法权,建立立法院独大体制;大幅删冻中央政府总预算,特别是国防预算,不仅危害国家安全,更引发美国等民主盟友不安,等到大罢免潮起,感到大势不妙,才赶紧解冻预算;面对宪法法庭违宪判决,蓝白恼羞成怒,企图透过修改宪法诉讼法瘫痪宪法法庭运作。以及,感受到大罢免压力后,又推出全民普发一万元等拢络手段。

“自由”认为,大罢免是拯救国家的必要手段,呼吁民众不要被现金发放等小利收买,应坚持支持罢免行动,阻止蓝白继续将台湾带向毁灭之路。

相对而言,亲北京的其他媒体主张民进党政府自赖清德上任以来,利用各种政治资源反对国会在野党占多数的制衡。

这些文本包括:利用掌控的行政、司法、监察等机关资源,发动史无前例的大罢免运动,企图颠覆民主选举结果;在大罢免过程中,民进党政府滥用司法资源进行政治迫害,制造如彭振声妻子轻生等悲剧;利用行政权力打压异议人士,对陆配等特定族群进行政治清算;操控媒体与网军制造仇恨氛围,连一般民众街拍都遭到骚扰;民进党政府将施政重心完全放在政治斗争上,以大罢免掩盖施政失能,如新冠疫情防控等民生议题,导致快筛缺货、医疗资源不足等问题。

这种以政治操作为优先、罔顾民众福祉的做法,已经偏离民主常轨,趋向独裁统治。亲北京媒体呼吁民众应该认清大罢免的本质,支持反对罢蓝委行动,维护台湾的民主制度与社会和谐,避免让政治斗争撕裂社会,影响两岸和平发展。

主题十:大罢免政治风暴中的两极对立

大罢免涉及引发台湾社会激烈的两极对立。在本主题中,“自由”建构了一个以大罢免为核心的政治叙事。包括大罢免运动的正当性,从负面原因出发,蓝白两党的毁宪乱政激起台湾人民的愤怒;从正面原因来看,公民团体发动大罢免“不为什么,就是为了国家”。

此外,改变国会结构以制衡蓝白,“若大罢免最终不能改变目前的国会结构,蓝白未来势必更加有恃无恐”;民进党与罢团间的政治合作,“未来即便有补选,也应优先尊重公民团体⋯⋯若公民团体认为民进党在该区有适当人选,双方也可合作。”;大罢免是政治史上的奇迹,“民进党得力于人民力量,也就是公民团体的掖助,青年与女性担当主要角色,得以形成大罢免史无前例的政治史奇迹。”;挑动蓝白矛盾,“让蓝营在政治碰撞中半倒未全垮,这样的话,民众党可在明年的县市长议员选举最大化。”

以“联合”与“中时”为代表的反对阵营观点则痛批大罢免。包括,指责民进党进行大罢免的动机是不认2024年元月立委选举失败的结果,“选输了就搞罢免重选一次”;只因为行政院提出的总预算案、施政案无法得到立院蓝白委员的支持而发动大罢免;为改变立院权力结构,迈向完全执政,“成功罢掉六席蓝委⋯⋯民进党在国会就是予取予求,完全横行无阻。”;破坏民主制度,“全世界也没有藉罢免取回国会多数党的前例。因此进行中的罢免案,是对民主制度最大的斲伤”;警告台湾政治因罢团而极端化,“发起大罢免的公民团体,无疑是统独、左右光谱上的极端⋯⋯放任极端支持者吞噬中间派,是历史上所有民主政党衰亡的征兆,更是不少民主国家民主倒退、法西斯化的第一步。”

为深入掌握“大罢免运动”中媒体话语的立场分歧,本文根据以上的主题建模内容,汇整六大关键议题上的论述观点制作下表。此表格涵盖大罢免的起因、性质、操盘者、目标与结果等核心问题,清楚显示两大阵营大罢免核心议题上的对立与分歧。

新闻二极化与回音室效应

“自由电子报”是五项媒体中,唯一支持“大罢免”的媒体,其立场亲民进党、台湾中国一边一国、互不隶属的立场是相当明确的。在这50天中,其论述的主题与罢团是一致的,将近三分之一的篇幅集中在 “主题八:抗中保台”,另外三分之一集中在“主题三:罢免门槛、选制与民主”与 “主题七:国民党的罢免乱象”。反对中国、批判国民党与肯定罢免制度是民意纠错的机制是“自由”强攻的议题。

其他四项媒体都站在反罢免的立场。中港媒体集中于三项议题领域:“主题一:斗争赖清德”、“主题四:赖政府搞大罢免枉顾民生议题”与“主题六:大罢免中的赖、柯、曹”,这三项主题都是标准的“打击赖清德及其政府相关议题”,占了中港媒体评论将近一半的比重,如再加上同性质的“主题五:杂质说争议”,这四项主题占了中港媒体篇幅的75%。

相较于中港媒体,同属泛蓝白/亲北京的“联合”与“中时”的主题分布就为分散,“主题六:大罢免中的赖柯曹”在“联合”与“中时”都是占比最高的主题,分占20.66%与18.37%,其他的焦点均匀地分布于主题一到主题五。主题一、五、六这三个涉及政治攻防的主题占比分别占41.39%与42.03%,逊于中港媒体,但也占四成强——政治攻防,或者说,攻击赖政府是泛蓝白/亲北京媒体在大罢免议题中主要的议题设定,其用意在激发反赖政府的情绪。

亲北京但为私营媒体的“新华澳报”的评论方向相当与众不同,这家媒体几乎唯一的评论人富权,异常关注国民党的发展状况。“主题七:国民党的罢免乱象”竟占了近四成,再加上“主题二:国民党内权力角力”就占了56.15%的评论比率。而令人惊讶的是,“新华澳报”在“主题三:罢免门槛、选制与民主”这项主题的占比是五项受调查媒体中最高的。而“新华澳报”最为关心的三项主题,也是中港媒体较不感兴趣的题目,这是与富权个人对国民党发展的偏好相关,还是与其阅听众的关怀兴趣有关,笔者并不得而知,但其作为一个亲北京、支持爱国主义的地方私营媒体,其议题设定与北京不尽相同的现象确实值得持续关注。

最后值得特别关注的是“主题四:枉顾民生议题”。中港媒体有五分之一的评论篇幅集中在此,“联合”与“中时”报系分别占10.04%与13.14%强,换言之,川普的对等关税政策、新台币大幅升值对台湾外贸导向经济的影响,以及丹纳斯台风对南台湾的摧残,都成为这三项媒体对执政当局的“相骂本”,在其议题设定的策略中,枉顾民生经济议题的政治性大罢免成为一对拥有极强杀伤力的双胞胎,直接融入了“政治攻防”。

五大媒体在大罢免议题上的攻击/关怀比例差异明显。笔者将主题一、四、五、六这四项攻击民进党赖清德政府的主题合并为“攻击赖清德与其政府”类别,其余设为其它,中港媒体以74.87%的比率最高,“中时”与“联合”报系分别以55.17%与51.43%紧接在后。显示这三家亲北京的媒体在“大罢免”的评论中有过半到四分之三的篇幅在攻击赖清德与民进党政府,是议题设定的主旋律。“自由”有将近五成的篇幅以“抗中保台+对抗中国在台代理人”(主题七+八)的角度设定“大罢免”议题。“新华澳报”则是饶富趣味地有五成六的篇福在关怀国民党(主题二+七)在大罢免局势中的发展。

这些立场分野不仅反映出各媒体的新闻评论取向与阅听人对评论内容的期待,更揭示台湾媒体在政治议题上已出现明显的两极化趋势。媒体透过主题选择的差异化处理,影响阅听人对“大罢免”的认知框架,进而形塑7月26日与8月23日罢免投票的态度倾向。

在本次事件中,台湾媒体生态展现出深刻的“新闻二极化”(news polarization)与“回音室效应”(echo chamber):“自由”、“中时”、“联合”及中港媒体几乎分属两套平行的认知世界,其论述方式已超越一般的“观点不同”,而转化为各自强化特定政治立场的语言机器。在此语境下,阅听人不仅难以从单一媒体获取多元资讯,反而更容易在各自认同的媒体场域中强化原有信念,导致政治部落化与社会对立日益加剧。

媒体如何操控“仇恨值”:大罢免舆论战的敌我建构

在大罢免的政治叙事中,“谁被点名”往往比“说了什么”更能揭示仇恨操作的逻辑与深度。

在台湾社会中,大罢免不仅是一场政治事件,更是一场涉及积累“仇恨值”操作的舆论战。罢方与反罢方互相指责对手鼓动仇恨,究竟哪一方的言论比较具有仇恨值?

要有效鼓动仇恨,媒体往往需反复批评、嘲讽甚至标签特定对象使其成为攻击焦点。因此,在评论“大罢免”的语境下,如某些政治人物的名字愈常出现在评论文本中,通常代表他/她们所承受的“仇恨值”越高。而不同媒体对这些人物的关注程度,也反映出其政治立场与讯息选择策略。

本文将政治评论中出现的人名分为三类:“726与823被罢名单”、“赖清德、柯建铭与曹兴诚”与其它。分析这三类在各媒体中的出现频率,以观察仇恨值的投射对象是否随媒体属性而异:亲北京媒体是否会较常针对“赖、柯、曹”,而亲罢团媒体如“自由电子报”则更聚焦于被罢蓝委。

结果显示,在所有提及人名频率中,“赖、柯、曹”类在中港媒体的出现率高达77.4%,“中时”与“联合”分别为53.3%与45.6%,远高于“自由电子报”的10.3%。在“自由”,被罢蓝委(含新竹市长高虹安)相关人名的词频比率高达27.3%,而“新华澳报”也有21.8%。但“联合”、“中时”与中港媒体对蓝委姓名的提及则明显压低,分别仅为3.2%、3.7%与8.8%。

不同立场的媒体确实透过被仇恨对象的实体指名操控仇恨值投射对象,形塑特定的政治敌我图像。这不仅揭示了媒体在舆论市场中的主动性角色,更反映出台湾政治分歧如何透过语言策略具象的敌人与盟友。

同时,从姓名出现频率可以推论,中港媒体、“中时”与“联合”对赖清德及其政府所给予的高频提及率堆高了对其负面观感;相对而言,“自由”的蓝委提及率仅略超过四分之一,与在过半上下的“中时”与“联合”相较确实低了相当多,这是否与受到罢团为避免落入宣扬与加重“仇恨值”的骂名,因此早早提出“罢免是爱”相关,笔者并不得而知。但从这项指标观察,亲北京的三项主要媒体对赖清德、柯建铭与曹兴诚堆叠的仇恨值确实是非常高的。

“抗中保台”、“我是台湾人”的边际效应递减

如同回答一张只有选择题与是非题的卷纸,答错少的,分数自然高。今天的大罢免运动,也是如此。无论今天有多少分析者试图回顾民进党总统、立委在被罢选区的得票率论证当前大罢免投同意票者是否出现某种实质成长,都无法掩饰失误的一方并非罢团,而是亲北京媒体刻意堆高仇恨值的赖清德总统与柯建铭总召。

回过来看,十项主题中有两项主题中可说是为反罢免方加薪添柴的材料,其一是“主题五:杂质说争议”,如果赖总统的用词能更为谨慎,更能够避免不必要的争议,就不会给予反罢方说嘴的素材。主题五在“联合”与“中时”分占12%与10%强的篇幅,可见“杂质说”对罢方阵营带来了强大的杀伤力,直接开罪了可能上次投票支持蓝白营立委的选民,促使其出门投下不同意票。

其二是柯建铭的恢复《刑法》100条说,同样引发哗然,柯的论述也是“主题六:大罢免中的赖、柯、曹”的主要构成项目之一,等同坐实了蓝营、亲北京媒体以及国民党主席朱立伦从去年开始不断反复提及赖清德是独裁者、纳粹、“赖特勒”的不实指控。而这都是可以避免的错误,徒然让蓝白阵营与舆论界在路上捡到枪、拾到砲,不费吹灰之力地拿来直接砲击执政党。

另外一点是“自由”的焦点与罢团相同,约有三分之一集中在“抗中保台”的论述上,是否过于集中而忽略了其它可以开发的议题?无可争辩,“反共”是这一次大罢免运动的主旋律,根据民调机构美丽岛电子报4月的调查,台湾民众对中共的恶感度与好感度约略是80% vs. 10%,如果讨厌中共是台湾社会的共识,提得再多,似乎也没有太大的催票动力,这就是“抗中保台牌”在台湾面临边际效应递减的问题。

同样的问题也呈现在身份认同政治上,根据政大选研中心历次的民调,认同自己是台湾人身份与“既是台湾人也是中国人”身份认同者约略在63% vs. 30%左右,相对而言,认同民进党的民众约在30%上下,认同台湾人身份者与认同民进党的支持者之间存在不小的落差。言下之意,认同自己是台湾人与票投民进党之间的对应关系已经一去不复返。

而当“反共”诉求以及“我是台湾人”诉求已大幅饱和,继续强调此议题对催票效果有限,转向更能凸显差异性的主题,像是主题四的经济民生议题或许可以另辟战线,能够吸引到不同议题的关注者。

赖清德政府也应该思考如何摆脱过去民进党政府过度强调供给面经济学,改从需求方经济学的角度下手,或许才能够唤回青年民众对公共事务的关怀,再创为自由民主台湾动员的契机。

(国立台湾大学新闻所研究生黄郁淳、陈芸霠对本文资料搜集亦有贡献)

这篇文章没有端传媒的水准,选择的媒体为什么都是台湾亲蓝和中国港台媒体?好像在frame一种大罢免中蓝白和中国声浪更强的叙述一样while it's really not the case.

@EricChan竟然還要國際機構去查以色列核能設施?? 當年台灣核武是誰中斷的?

是美國啊!

國際機構有屁用!無知也該有個限度!?

@EricChan,你所說『照你的邏輯,民進黨還跟共產黨在美國關稅政策上立場一致呢』,光是美國關稅政策的「圍中」策略,中、台對美策略就不可能一致。

.

真的很可悲,當年紐時刊載香港官員說帖,如今同樣讚聲中國好棒棒。什麼叫作賤? 這就是賤到骨子裏。

『發現,中港媒體、「中時」與「聯合」的議題設定以攻擊賴清德總統為主』

@EricChan,你要不有臉? 你如果不是文盲,就是臭不要臉!

@EricChan ,你是眼瞎啦!

『五大媒體在大罷免議題上的攻擊/關懷比例差異明顯。筆者將主題一、四、五、六這四項攻擊民進黨賴清德政府的主題合併為「攻擊賴清德與其政府」類別,其餘設為其它,中港媒體以74.87%的比率最高,「中時」與「聯合」報系分別以55.17%與51.43%緊接在後。』

『你只要看看圖表就能得出不同的結論了』

@EricChan!! 你真的有看過這篇報導嗎? 你怎麼可以睜眼說瞎話到這種程度!!

@rtk 正因如此,香港的媒體 和澳門的媒體可以作為中共宣傳口的立場,跟藍白媒體的宣傳側重點作比較,看出宣傳側重點的差異。

@weber 所以說你是「功能性文盲」就沒說錯😂 別說分析文字了,你只要看看圖表就能得出不同的結論了😅。 照你的邏輯,民進黨還跟共產黨在美國關稅政策上立場一致呢😂

@rfk,「台灣藍營媒體與中港紅色媒體在罷免議題上高度一致」,應該可以得出這樣的結論吧?

這篇分析的立場很奇怪,選到 台灣之內的偏藍(聯合/中時) 偏綠媒體都可以, 為什麼還會選港媒、澳門媒體?

問題是港澳現在還有媒體嗎、敢與中共不一致的嗎(敢支持罷免的話會不會國安法伺候?)、以及 港澳媒體的觀點 在台灣有人看嗎? 都沒人看的東西分析它做何用?

好奇@胡逆天所說「民進黨居然放了一些權力和資源給他(八炯)」,此一說法從何而來、根據為何?

具體的「權力」跟「資源」指的是什麼?

@yunyin 感謝你的分享🙏

Threads上應該是有形成各自的同溫層(如台派&小草),從去年青鳥運動開始就是這樣了

你們忽略了八炯之流的網軍。當他們明擺納粹符號還討論要用納粹手段加強動員,任何高端的議題討論都顯得空泛而無意義了。

八炯那種人,以前也有,我們以前在網上打嘴砲,各種自嗨,魔怔,有些比他還猛。問題是大多數人真的要做事的時候還是會收斂一點,然後現在這種完全不知輕重不知所謂的傢伙,民進黨居然放了一些權力和資源給他。如果這真讓他繼續亂搞下去,那麼所有人都會被他帶衰。

文青寫再多高端文章也沒有用了,以前民進黨是高低端分進合擊,草根打草根的,文青打文青的,現在八炯這種人呢,既不草根也不文青,他就是一個抽象網紅,然後把高低端戰場全包了,然後就全部出包。

非常出色的分析文章。

但根據美國統統選舉的分析,社交媒體才是戰場,傳統報刊的影響力不斷減弱。

這次大罷免行動是否同樣如此呢?

民进党的文胆没活可以咬个打火机

就是不知道Thread 和 Tiktok平台的使用者會不會也有因為使用平台的差異出現接收到的資訊傾向某一方立場行程同溫層的現象。還是即使是同一社交媒體平台的使用者,也因為演算法出現各自的同溫層?

好分析,這種分析比藍白和綠媒體寫的抱團取暖文有意義得多。