去年,我回到武汉,一切都变了。疫情之前,我周末常去家附近的一间舞蹈工作室练舞,这是从小坚持的爱好,从民族舞到Hip-Hop,舞蹈让我感受到身体的轻盈,与老师结下深厚的友谊。2020年封城后至今,我再没有感受过轻盈。那间工作室在疫情后倒闭,老师搬去了长江对岸。

在外地生活时,我的出租房在一间舞蹈室旁,每每路过,我总是犹豫是否进去看两眼,不过每次都提不起勇气。我的身体比以前沉重了许多。跳舞会让我立刻想起2020年之前的日子,那是一个我们再也回不去的世界。人们常把时间线划分为“疫情前”和“疫情后”,我想以舞蹈为界:“跳舞的我”和“不跳舞的我”。

离开家五年了,这里唯一没有变化的是我的房间。拉开抽屉,盖在最上层的是疫情志愿者徽章和解封后的献血感谢状,上面有两段用排比和感叹号组合而成的抒情语句,对挽救疫情期间急重症患者的献血人士表达感谢,最后以一行红色字收尾:“武汉人民是英雄的人民!您是英雄的典范!”

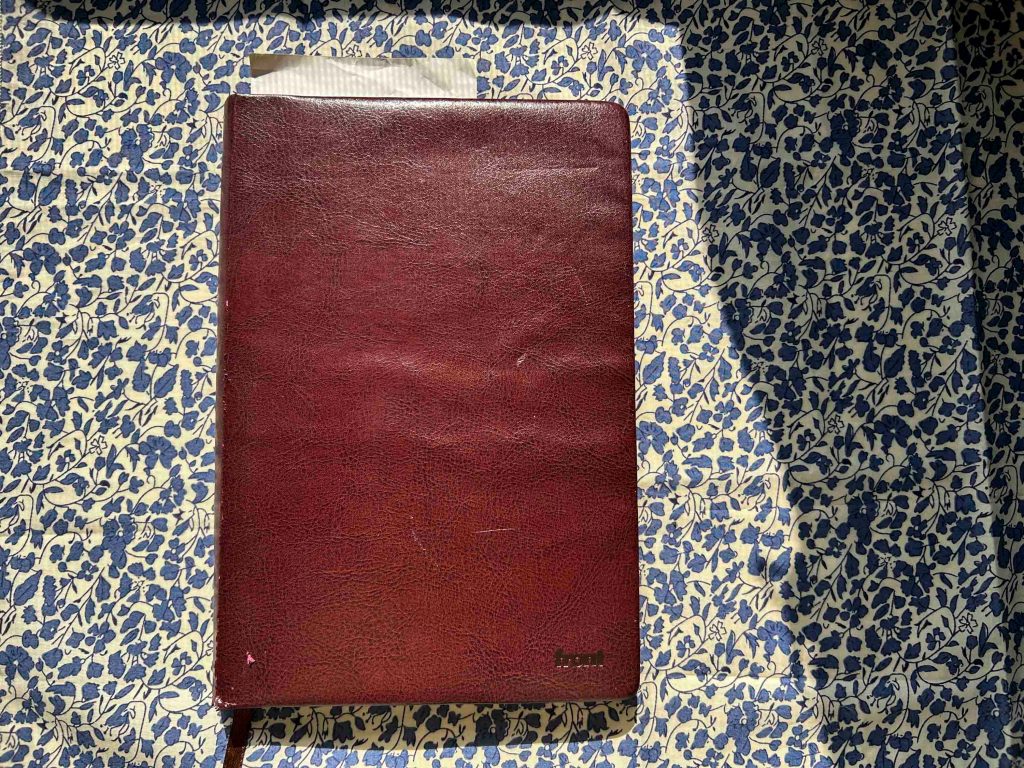

这个房间只够放下书桌和床。我被困住的76天,一本红棕色的日记记住了一切。之后,我很快搬离武汉。

如果只用一个词概括这五年的经历,那一定是“逃离”。离开武汉,远离母语,回避记忆。

模糊的不可抗力

它像一只嵌在我身体里,但永远停留在2020年的幽灵,我不想抛弃它,因为它记载了命运的波动。但我也不想直面它,因为担心无法控制情绪。我与这只幽灵保持这样克制而礼貌的关系。

2020年后,疫情封控给我带来一层语言暴力的创伤。写中文一度让我感到痛苦,我不知该如何打出那些注定会遭受审查和删除的词汇。

如果想要帖子或文章发出,就必须替换潜在的敏感词,于是“政府”变成“zf“,“新冠”变成“xg”,“疫情期间”变成“口罩期间”。一篇文章里,汉字与拼音混用,疫情的背景避而不谈,具体的原因被模糊为“不可抗力”。有时即便小心翼翼,推文仍然被删除或账号封禁,无从查知是哪里犯了忌讳。直到今天,在微信里打出疫情相关词汇之前,我心底仍率先打鼓——这句话能说吗?中文为什么变成这种模样?

我还很想忘记那些封城期间出现的暴力性语言。“武汉肺炎”、“武汉病毒”——这些词在解封后很长一段时间令武汉人无法开启新的生活。疫情好转后,有报道称,湖北籍员工返回原工作城市途中,因大巴车来自湖北而遭“劝返”。当我在其他城市寻找工作时,曾单独收到HR发来邮件,要求武汉籍申请者提供核酸阴性证明。解封后一年多,每当我介绍自己来自武汉,仍有猎奇的目光立刻向我砸来:“你有没有得过新冠?”“哇封城时你在哪?”这是人们将“武汉”与“病毒”紧密关联在一起的结果。

还有那些网络上曾讨论过的低幼化词语:“叉车酱”、“呕泥酱”、“病毒君”、“武汉这个小笨蛋”、“热干面加油”、“热干面醒了”,配以可爱卡通形象。2022年封控期间,身穿白色防护服的防疫人员被取以“大白”的昵称。报道新冠疫情时,中国官方媒体常使用“抗疫”、“疫情防控保卫战”这样描述战争的词汇,结尾赋予“战胜了疫情”。每当这些词重新出现,我的脑海里却总会浮现新冠死者的面庞,就像有一根针深深刺入肺部。

当语言承载着暴力,即使不去刻意回忆那充满创伤的历史,继续使用语言本身也能勾起无尽记忆。

我想起韩国作家韩江的《失语者》,里面描述一个女人为了抗争语言中的暴力决定沉默。书中写道:“最令她痛苦的是,张开嘴吐出的每一句话都听上去清楚得令人窒息。不管是多么不起眼的句子,它的完整和不完整、真实与虚假、美好或丑陋都像冰块一样清晰地显现。她感觉自己的舌头和手中发射出的句子像白色蜘蛛网一样,非常羞耻。想要呕吐,想要尖叫。”

我想逃离。不仅仅是肉身的逃离,还是从一种刻板的身份中解脱出去。离开武汉后,我便极少讲武汉话,渐渐觉得自己不再是“武汉人”。与父母视频通话,重新讲起方言,他们嫌弃我音调不对:“听上去像外地人,‘弯管子’武汉话。”(即不标准的武汉话)

但也许是我在刻意逃避家乡的语言。

因为疫情,很多人开始关注武汉。解封后人们期盼武汉回归日常,于是用地方文化来记录变化。气温回暖之时,一张影像截图流传很广,一位半裸上身的武汉男士笑谈,“武汉人的脾气大,爱脱衣服。”以此体现武汉的“光膀子”文化,有“江湖气”。但我执拗地想,其实只有武汉男人才会这样,女人呢?

我想到了中心医院急诊科的艾芬医生。2020年3月,网络流传《发哨子的人》,讲述她“发哨子”的经历。文章很快被删除,但人们用各种各样的替换词规避审查,重新转发,引发一波互联网上异常团结的“接力”。

最重要的是那句“老子到处说”。有人说,这句话能体现武汉女人的性格。同样身为女性,我更能共情艾芬的表达方式。

我想带着“老子到处说”的勇气离开武汉,与过去的自己告别。作为生者,也需重新活一次。不是苟活,而是更用力的活,以无愧于那些没能帮助到的逝者。

我赌气,忘掉这门语言吧,出国,从此只用英文写作。用一门外语书写熟悉的土壤和人群,或许能使我与家乡保持合适的距离。2021年,我去往海外,带着我的日记本,这是行李里唯一一件与家乡和疫情有关的物件。

一开始,我对这段逃离家乡和母语的日子感到开心,不必再自我审查,也不必羞耻于表达。我似乎真的从那段记忆里逃脱了,不用被往事缠身,只是在一些瞬间,脑内会闪回封城时日。

新闻工作也让我与“自己”保持了一段距离。传统新闻里对客观性的要求,促使我从个人观点中抽离,只需好好讲述其他人的故事,自己似乎并不重要。

在国外生活,经济遇到困难或工作遇上阻力时,我会回想起封城在家的日子——没有比那更难熬过的岁月,总不至于出不了门——于是眼前的困难也似乎变得可解。

不过,我对那本日记始终有一些复杂的情感。我带着它搬家,但从不打开。出远门时,日记放在随身行李里,以保证不会丢失。如果突遇事故,只能携带一样物品,我想一定是这本日记。它像一只嵌在我身体里,但永远停留在2020年的幽灵,我不想抛弃它,因为它记载了命运的波动。但我也不想直面它,因为担心无法控制情绪。我与这只幽灵保持这样克制而礼貌的关系。

他者的重返,各自的逃离

母语四处受限乃至扭曲,我怀着失望来到英文世界,但在英语世界写作却尝到另类的撕裂感。

为英文读者讲述中国人的故事常常需要提供大量的背景介绍,很多背景对中国人来说是显而易见的。一位英文编辑传授技巧,“将读者想象成一个美国小学生。你的中国报道要让这样的孩子也能读懂才算好。”于是,我花了很多功夫,努力靠近一个想象中的对中国了解甚少的外国读者,用更平实的话语让他们尽可能明白和共情中国人所处的社会环境和新闻现场。

与此同时我也知道自己正离中国读者越来越远。报道时,我笔下的“中国人”成为“他者”,是“这群中国人”在做何事,其中仿佛有个隐形括号:“(不包括我)”。

我的父母不会英文,读不懂我写的内容,也不知如何登上国外网站。工作繁忙,我们相隔万里,交流越来越少,他们不了解我到底如何工作,我也没有了解他们如何生活。直至2022年底,父母家的社区网格员发布当日封闭小区的通知,要求实施五天临时性管控,居民“足不出小区”,如有阳性病例将延长封控时间。

当时,我这边凌晨四点,看到社区群消息,着急问父母有没有囤好足够的食材,是否还需上班。妈妈恹恹地回,公司要求不回家,员工在附近住酒店,保持正常通勤。而那时我才知道,爸爸感冒了,一个人趁社区关门前去超市里采购了物资。他回消息:“我在家,我们这里叫‘静默’,自我控制。”我宛如一个外宾。

我独自躺在床上,望着天花板感到无力,脑内再次闪现武汉封城的情景,那时在家也是同样的无力。我在想,我做中国报道,是给谁看?有什么用?

那段时间,我也经常因为跟不上国内的局势变化而困扰。早晨醒来,国内已经发生了一整天的事,谁的健康码变黄,哪里的楼再次被封。一些文章在我睡觉时广泛流传,等我打开时已经被删除。某日雨后的中午,我在一家餐厅和朋友吃饭,环境安静,背景音乐舒缓。我打开手机,看到的却是国内的年轻人露着脸在街上抗议清零政策。那一瞬间,我很难再咽下眼前的餐食。我做不到假装正常生活,对远方的事情隔岸观火。

我终于重新问自己,为什么从事媒体?

我并不是一开始就有志于媒体行业。封城前,我读商科,正在准备一家位于中国南部的公司面试。如果没有疫情,我本计划先挣几年钱,再寻找真正喜欢的事业。

2020年封城后的半个月,我几乎每天都在获知亲朋好友感染的消息。朋友的爷爷在家呼吸困难,高中同学顶着高烧带妈妈走路去医院,中学老师全家感染却无法出小区。我也紧锣密鼓地帮忙联系街道办和医院,最终都是徒劳。后来,朋友的爷爷在留观室里去世,亲属直到解封后才能领取骨灰盒。那段时间,当我再次打开疫情前精心修饰过的简历,只觉是一张废纸。

封城的经历推动着我做出改变,要在短暂人生里去做更急迫而重要的事。每个人对此都有各自的答案,我的也许就是,要记录真实,让具体的人被看见。如果下一次灾难来临,我希望自己不至于再次陷入无力。

扪心自问,在海外的日子,我并没有因为转行从事新闻工作而让自己更有力,让更多普通人被公众看见。我甚至没有真正看见封控下父母的样貌。

我脑海里再次浮现出那些因新冠而死亡的面容。我弄清楚武汉封城下暴露的社会问题了吗?我无法回答。也许要首先找回我自己,才能探寻其他议题。为了这些问题,我必须回到武汉,必须用母语书写,给中文读者看。

这次重返是我第一次与亲历者串联起记忆,终于可以给自己的五年一个交代。不仅是询问我们还记得多少,还是思考我们能带着这份记忆去向何处。

新冠像一支他们想要尽快甩掉的强力胶,每当问起,他们便极力澄清。

这一次,我才知,很多人这五年有他们各自的“逃离”方式。

我和退休公职人员A对谈时,一支无形的达摩克斯剑悬在我们头上。对话始于“你先别录(音)”,接着,我们在“你把这个(录音)关了”与“我可以开始录了吗?”之间反复。出于安全考虑,他小心翼翼,习惯了自我审查。过去五年,他一直避开与亲友讨论疫情背后的政治议题。他说要保全自己,不发表看法,不透露倾向。

曾一度重症的医生刘伟斌,至今没有告诉儿子当年感染了新冠,差一点死去。他担心孩子在家担惊受怕。我们聊天时,他也常提及自己平时不愿回忆,“太难受”,眼神有些闪躲。对他来说,也许只有逃离那段记忆,去做一些消遣娱乐之事才能放松。

我与救护车司机老李的交谈结束后,一同走出麻将室。他的脚前些天被开水烫伤,刚去医院上了药,走路不便。他说不必搀扶,独自扶着墙,走在我前面。从木质楼梯缓慢下楼时,他边走边说,“我也不想再回想那些事。社会上不(公)平的事情太多了,你觉得我说得对不对?”

很多人其实无法逃离。

新的华南海鲜市场里,有不少“老华南”的商户。他们告诉我,2020年,他们从“老华南”搬到“四季美农贸城”。疫情“放开”后,他们又搬至现在的“新华南海鲜水产”。

并非每一家都感染过新冠,也并非每一家曾经卖过“野味”,但他们都被统一冠名过“有病毒的人”。搬到了新地点,仍有来往顾客询问他们有关新冠的问题。

与其中三家海鲜行的店员聊天时,我常能感觉到,这不是他们第一次向人解释五年前发生的事。“也不是专门是华南的(人感染),这个东西其实真的华南背了黑锅。到处都是的,到处都是(病例),”一位商户向我解释。她说她一开始有感冒症状,到医院检查,结果四处挤满发热病人,不过她的症状不重,一周后就康复了。

五年间,他们继续做着海鲜行生意,主要售卖鱼虾、螃蟹。尽管收益远不及疫情前,但这是他们唯一能养活全家人的方式。新冠像一支他们想要尽快甩掉的强力胶,每当问起,他们便极力澄清:“我们当时一直在(档)口子外面,没感染”,“封城时没阳,放开时阳了”。

痛苦地向悲伤敞开怀抱,生活才变得可能

人类的心灵创伤,与其说需要被“疗愈”,还不如你张开双臂去拥抱。——韩国作家韩江

要回到现场,我有些踌躇。担心自己揭开了伤疤,让彼此都疼痛。我向一位记者朋友倾诉,不知道自己是否还应该向人们贸然提起新冠。她很坚定地说:“记录本身就应该是很重要的事情。即便是只有两个人之间的对话,也是很重要的事情。”

“要是他们都忘了呢?”

“如果人们还没有真正直面自己,忘记了也不会过去,会留下一个疤。”

这番话鼓励了我。事实上,当我第一次在“老华南”和商家对谈时,也印证了这一点。轻轻问起封城之事,没想到商家几乎没有迟疑便开始滔滔讲起自己的经历。“别人说我们是‘逃逸’”,这句话她说得很大声。我产生一种久违的共鸣。很久没有在街上听见人公开谈论这件事,我的心里某一块也突然不堵了。说出来,我们才明白彼此共享过类似的情绪。

也许是我自己还没有好好面对封城带来的伤痛,才如此敏感忧虑。那天之后,我终于鼓起勇气,打开了那本棕红色日记。不过,当我一字一句阅读那76天的纪录时,我却重新感到煎熬。

读至三月,我有些失去耐心——怎么才到封城第40天?如果封城初期的混乱之景令人产生对死亡的恐惧,那么自三月开始,当死亡人数逐日下降,人们却仍封闭在家的状态则是另一场精神上的桎梏。

2020年3月8日,是封城第46天,我在日记中写:“武汉现在处于一个割裂的状态。各地的秩序正恢复正常,只有我们仍活在阴霾之下。情况看上去在逐渐好转,但这种被压抑的、出行受阻的日常依旧没有改变。一想起认识的亲朋好友感染了,有的痊愈,有的离去,就感到一阵切肤之痛。食品物资仍要投靠最原始的团购方式,或者去盒马卡点抢购,或者买稀有的几家外卖。在夹缝中生存,大概就是这个意思吧。”

那时我还不知道何时解封。也许2022年的上海封城人们的心态有类似之处。

我想知道那些曾经的感染家庭、医务人员,他们现在的生活和心境,于是我开始联系更多人。不过,这个过程比我预想得艰难许多。

许多人都不愿再聊了,即使他们是五年前一口答应,接受过媒体采访的人。另一方面,一些人对媒体产生了更多不信任。A说,他的几位关系紧密的医护朋友既不想回忆,也不想告诉媒体,怕惹麻烦。我还托朋友联系一位当年令我印象深刻的逝者家庭,朋友一开始答应一同拜访,但之后沉默了一周多。他犹豫许久,仍然不敢打电话,担心老人难受,于是作罢。

写完文章后,我想人们至今想起那段岁月,或想要回避或感到悲愤,是否因为直到现在,那些压在心底的情绪仍没有一个合适的窗口去共同宣泄。

我再次前往书店,与小羊聊了很久。她说如果有机会,希望看见一个公开的疫情专题平台,供市民留言、评论、抒发情感,无论形式是线上还是线下。理想情况下,这应当是一个没有政治敏感词审查的平台。可能上面会出现一句感受,也可能是一段经历。或许,这样的平台会交织着观点冲突,但这些也都构成了普通人的记忆和表达。从听见彼此的心声开始,照见自己被雪藏的情感。

“人类的心灵创伤,与其说需要被‘疗愈’,还不如你张开双臂去拥抱。”作家韩江在一次访谈中提及写作是否是自我疗愈的方式时如此表示。

“悲伤是人类心中摆放死亡的空间;当我们不断去探访那些空间时,我们在默默地、痛苦地向悲伤敞开怀抱。而在这样自相矛盾的过程中,生活也许才变得可能。”

小羊在期盼那个为“创伤”开放的空间到来,但这不是被动的等待。在此之前,她正尽力于公共服务之事。她如今是社区的社工,有机会参与策划居民活动,努力加入自己更多的想法。譬如,她把活动方案里的“快递小哥”改成了“快递员”,让用语去性别化,并且加了“女快递员”的内容,领导接受了建议。但也有一次,她建议在妇女节为社区里的单亲母亲送卫生巾,领导立刻否决,没有说明原因。

与体制打交道常令她垂头丧气,很多决定都捉摸不透。但即便如此,她说自己还想继续试一试,直到再也无法推进。

“熬夜做到12点多,虽然最后还是被pass了,但我努力过,也不算白费,”小羊说。我心生敬意,她一直在面对,而我选择了逃离。

记忆断层之时

其实,逃离的想法并不是一开始就出现的。相反,封城当日,我想直直盯着眼前发生的一切。

2020年的1月25日下午,即封城的第三天,大年初二,我赶在私家车禁行之前去超市抢购食材。傍晚,大街上空空荡荡,唯一一家营业的盒马超市里却挤满了人。一半的货架都空了,人们裹着厚厚羽绒服,戴着口罩穿过一张张写有“年货节”的红字招牌,抢购肉食和蔬菜。

走出超市时,夜幕降临,没有霓虹灯的城市漆黑一片,但路边的红灯笼却高高挂起,显得不合时宜。空气阴冷潮湿,我仿佛闻到了尸体的臭味。人们都想问,武汉到底何以至此。

当时普遍建议,如果感到痛苦,不妨少看疫情相关消息,有利心理健康。我很固执,不,我一定要知晓最新的报道,一定要读完那些逝者家庭的经历。唯有看见,才能消除我对未知的恐惧。这的确是一颗定心丸:在报道里逐渐对病毒有更清晰的认知,在他人的经历里反思自己最应做的事情。

那时活着,内心经常充满愧疚——一种“为什么我活着,其他人死了”的羞愧。我与朋友互相安慰,也许唯一能做的就是好好生活,救助那些受难者,不断追问背后的原因。于是我每天看新闻,刷患者的求助帖,保存床位信息和药店情况。

这一切都通过日记本保留了下来。只有重新翻看日记,我才回想起那些封城在家的画面,情绪也因此重新翻滚。

手写的日记令我安心,这是互联网时代无法删除的内容。一月始,我每日记录在发生什么,听说谁也感染了,我的内心如何混沌不安,最后一句总是祈祷家人平安无事。

到了二月,家人无恙,家里的墨兰开花了。但是媒体报道的审查愈加严格,我渐渐看不清不远处医院的情况。我的社交媒体账号也因发表疫情言论被封锁。内心的恐惧再次袭来,却无处表达。我担心遗忘历史,害怕麻木。

再到三月后,死亡人数持续下降,人们期盼春天到来,但是居民仍无法出行。我似乎习惯了沉默的生活,头发第一次长至及腰,体重轻了十斤。因为不再化妆,连曾经烂熟于心的化妆品名字都记不起来。解封后我还曾想约亲近的朋友小聚一次,但我们几人都暗暗拖延,一时不知如何社交。离开武汉前这个聚会也没能办成。

那种尸体一般的气味,在解封后,我第一次出门时仍然存在。那时春天已经到了,我去东湖散心,路上行人却依旧稀少,他们面无表情地走路,行尸走肉一般。有时我们眼神交汇,有一种心照不宣的沉默和闪躲。

走到湖边,朋友为我拍照,我却笑得非常僵硬和苦涩,觉得自己仿佛踩在正在腐烂的尸体上。生活看似回到平常,但人们被困在了封城的时空里。即使解封,也仍处在封城的状态之下。我想要逃走。

回看起这些个人往事,大部分内容我都忘记了。不过我很庆幸那时保留了不少资料,在这次重返武汉后,与其他亲历者交流,记忆断层之时,我们会翻阅和分享各自的封城日记。

记录

残酷的现实是,疫情的阴霾并没有结束,人们仍不知如何面对创伤。更别提,那些横亘在公众面前的新冠溯源等已经政治化的问题。

我在年长者身上看到了更多的无力。五年后,他们往往向内看,回归个人生活。身上的负担很沉重,家庭和工作压力似乎填满了他们的生活。

但是年轻的人则总会提到“不要遗忘”。我的一位朋友嘉琪,29岁,在封城前前往美国留学,2021年又从美国回到武汉工作。这五年间,国内外疫情的此起彼伏,改变她更多的是价值观。在海外,她因为来自武汉而遭受同学的疏远,回国时,她又成为了一些国人口中“千里投毒”的留学生。

疫情前,嘉琪并不是一个特别关注公共事件的人,但现在,她意识到世界各个角落发生的事其实都可能与自己密切相关。她开始分辨哪些是政治宣传,哪些是独立报道。她提到几次“不能遗忘”疫情间发生的事,我问她为什么觉得重要,她很干脆:“很多人就这么死了,不能就这么算了。”

我从他们的五年也看见了自己,逐渐感受到自己这几年从逃离到重返之间的变化。

离开武汉后,记录和表达变成我生命中一件自然的事。在一个记忆容易变形的时代,这或许是普通人能做的事。新闻业流传一句话,“新闻是历史的第一稿”。在中国媒体式微的今天,这句话仍在支持我走下去。记录我们的历史,是一种共同抵抗遗忘的方式。我逐渐不再担心,报道实在发不出怎么办。至少眼下的记录已经留存,无论是何种形式,它们会在某一天重见光明。

如今,在中国做记者似乎总意味着隐姓埋名。但回想疫情时期,如果今天是活着的最后一天,名利还重要吗?比名字更重要的事情是,我们是否能怀揣勇气与良知活下去,在生命的最后时刻问心无愧。

作为记录者,与受访者之间真诚的互动也鼓励着我。黎依读过文章后说:“你准确地表达了我想表达的。”看到这句话时我已经泪流满面。原来我们活着还可以做很多事,看见个体本身,也被个体所尊重。五年前的我,不会想到今天能够做这件事。

与黎依聊到最后,她说她也在对话里观察到我的反应。“我看到你眼睛红了,希望所有经历者都能不再受那段经历的创伤,也希望这个世界不会再发生一夜之间所有社会秩序全部崩塌,让人极度绝望的场景,”她说。

我们有各自的期盼。我想要十周年再写一篇回访,黎依希望那时活得更自洽。

封城五周年当日,武汉没有公开的悼念活动。2025年央视春晚,武汉首次成为分会场,主题为“英雄城市,还看今朝”,但从头至尾未提及一次疫情。

我与曾报道过封城的同行讨论,发觉五年是一个奇妙的节点。对于人的一生说,五年很短,但从过去照见今天,五年又过得太漫长,几乎改变了我们的命运。很多记者转行离开,但也有像我这样的人走进来。总之,我们对后疫情的记录也不会止步于此,因为这也许会是一生的课题。十年,二十年,三十年,我们用不同的媒介探究下去。

回到武汉,又度过了一个冬天。这次不再是“逃离”,而是找回自己,找回母语,找回被搁置的记忆。

在某天的日记里,我看见自己摘录的一句话:“不要等待着他人从头至尾地构建你的命运,尤其是当命运仍掌握在我们手中。”那天我路过那间已经关停的舞蹈室,走上楼后,发现教室仍在招租。

也许有一天,我会重新开始练习舞蹈,重新编织自己的节奏。

评论区 0