今年4月,我开始游走在即将拆毁的三条香港城中村拍摄。最初走入茶果岭村、 牛池湾村和竹园联合村时,曾以为三村就是破旧的普通寮屋村,跟其他村不会有太大分别。自觉不太认识寮屋,也不了解这几条村,惟有花时间不断入村,最终完成横跨数月的纪录。

而日复日走入村落,才让我实在地感受到,一条村除了居住,还有其宗族传统、社区网络、公共空间等等不同面向连系著村民。

竹园联合村:只留下一片荒地

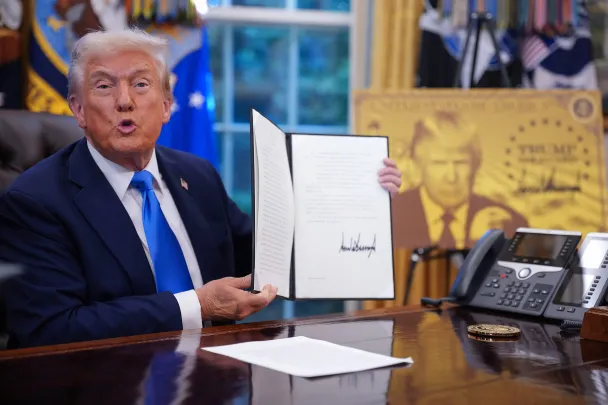

2019年,时任特首林郑月娥在《施政报告》宣布清拆九龙三村,被称为市区寮屋区的城中村,将重建为公共房屋。

三村历史悠久,其中茶果岭村是已存在400年的客家古村,规模最大,占地4.65公顷,住户逾400户。三村重建后合共估计提供约8700个单位。

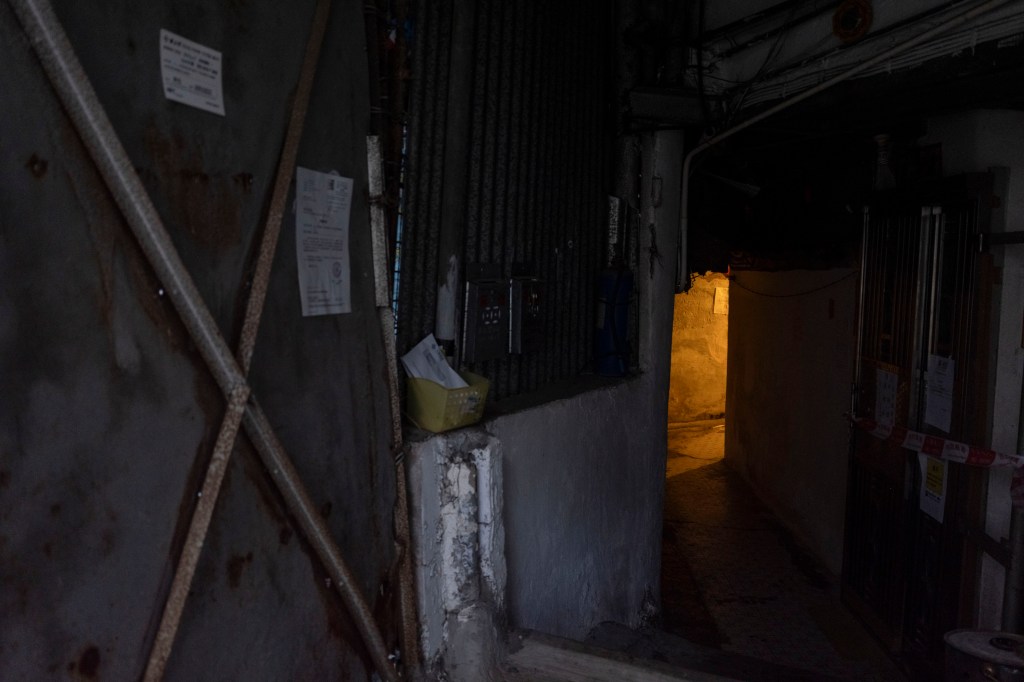

相较其他两条村落,竹园联合村较呈现清空状态。它的面积比较细小,大约一个足球场大小,似乎最容易被处理。

站在黄大仙的一座行人天桥上,可以俯瞰整条竹园联合村,推土机缓缓驶入,将房屋粉碎移平。天桥成了城市中的制高点,吸引幼童、成人、长者驻足观看,也成了工程人员的最佳视察位置。

铲平土地后,村中心的一棵巨树显得格外醒目而孤单。它是否会被留下来?最终未能幸免。后方一座以棚架和帆布围起的建筑,似乎曾被纳入保育计划,但同样被拆毁。整片土地终究被彻底清空,巨树与建筑不复存在,留下一片荒地,杂草渐生,静静闲置。

封村后,一只戴著颈圈的唐狗,灵巧地爬过铁栏,走上旧式车仔面档的一楼。狗主伯伯跟著牠闯入围封工地,笑著说:“这里我住的,怕什么?”那狗似乎独爱在旧地流连。某天,牠和伯伯出现在天桥底的报纸档,与街坊闲谈。想著下次再攀谈一番,却再也没见到他们的身影。

自地盘被夷为平地后,也没看到多少人再在天桥驻足察看。

牛池湾村:逐渐消失的村落传统

牛池湾村将兴建三幢约 35 层高的公营房屋,提供逾2700伙单位,预计2031年入伙。按乡公所引述地政人员的说法,清拆将分三阶段进行:先拆西村,再拆东村,最后才到靠近街市和乡公所的寮屋和商舖。

牛池湾村乡公所是村民的公共空间,有日与乡公所财务李先生闲聊,他在牛池湾住了超过半世纪,亲历了旁边彩虹邨的落成。他指牛池湾街市以前都是寮屋,直到70年代要兴建地铁站,收回了近龙翔道的寮屋土地发展。如今,整个牛池湾寮屋区也要重建了。

李先生说,以前每年新春都会去团拜土地公,也会举办盆菜宴。但随著村民年纪渐长,成家立室搬离了牛池湾,村落开始变得零散,节庆活动也逐渐消失。

村落的传统文化随著时间推移、人口变化而淡化,新旧村民和乡公所成员的组成和关系也会因此变得复杂。里面的土地、寮屋问题、生活矛盾并不是三言两语可以总括。

一两年前,我还在报馆工作的时候,曾在暴雨中走进牛池湾西村。西村位于低洼地区,每逢暴雨,雨水从龙翔道涌入,水位可以涨到胸口浸坏村民家中的电器。即使只是普通的雨天,雨水也会顺著屋顶的铁皮滴落小巷,双腿很快湿透。

现时,西村的清拆已经开始。工程人员拉起帆布,逐步拆除石棉。西村只剩零星住户,其余房门前的铁链紧锁。

茶果岭村:拆村下的互助,与集体纪录

三条寮屋村里,茶果岭村可说是社区生活最丰富的村落。四山学校、乡公所、天后庙、麒麟会、小店与社区组织,共同构建了紧密而独特的客家文化、邻里关系与社区情怀。

重建消息传出后,吸引不少外人前来怀缅。天后诞当日,麒麟随著锣鼓声绕村而行;村内演员上演社区剧场,讲述茶果岭的故事;下午,冰室小店顾客满座;晚上,天后庙和“海天”空地也排满了盆菜宴。尽管你不是茶果岭村民,或许也能找到自己进入茶果岭的方式。

随著收地期限逼近,茶果岭居民关注组召集村民开会,与政府沟通搬迁安排。扎根村内数十年的邻舍辅导会,协助街坊处理繁复文件,厘清细节,同时办联谊活动帮助已搬离的长者排解新生活的不适感。

茶果岭边界仅存的路德会圣马可堂,试图为这片将消失的社区留下纪录。他们邀请四山学校的校友聚首一堂,重唱校歌追忆校园往事。

随著街坊搬离,社区逐渐零散,正式迁拆后,这样的景象再难重现。

2002年,陈果电影《香港有个荷里活》里大磡村的破旧铁皮寮屋,在钻石山荷里活广场上盖的私楼“五支香”下面,形象显得格外鲜明。翻看1990年代的资料,大磡村也有居民坚持死守、不迁不拆。时移势易,今天的三村村民则不敢多求,最多只求能够完成安置才迁走。

现在,三村均被公共房屋或私人楼宇包围。不论寮屋村有多深厚的连系和传统,最终都躲不过城市发展。

评论区 0