2025年早春,台湾艺术家袁广鸣在去年威尼斯双年展台湾馆的展览 “日常战争”巡至策展人陈畅供职的旧金山亚洲艺术博物馆,成为其艺术生涯中首次在美国举办的大型个展。

旧金山展览的媒体参访中,一位中年白人男记者向袁广鸣提问:

“展览是不是在反映台湾目前面临的战争威胁?”

袁广鸣并未正面回答,思索片刻后请翻译代为反问:

“为什么提这个问题?”

反问看似单纯,可以有很多潜台词:需要问吗? 提问者站在什么立场而问,对台湾日常现状了解多少?这样问是因为在意吗?

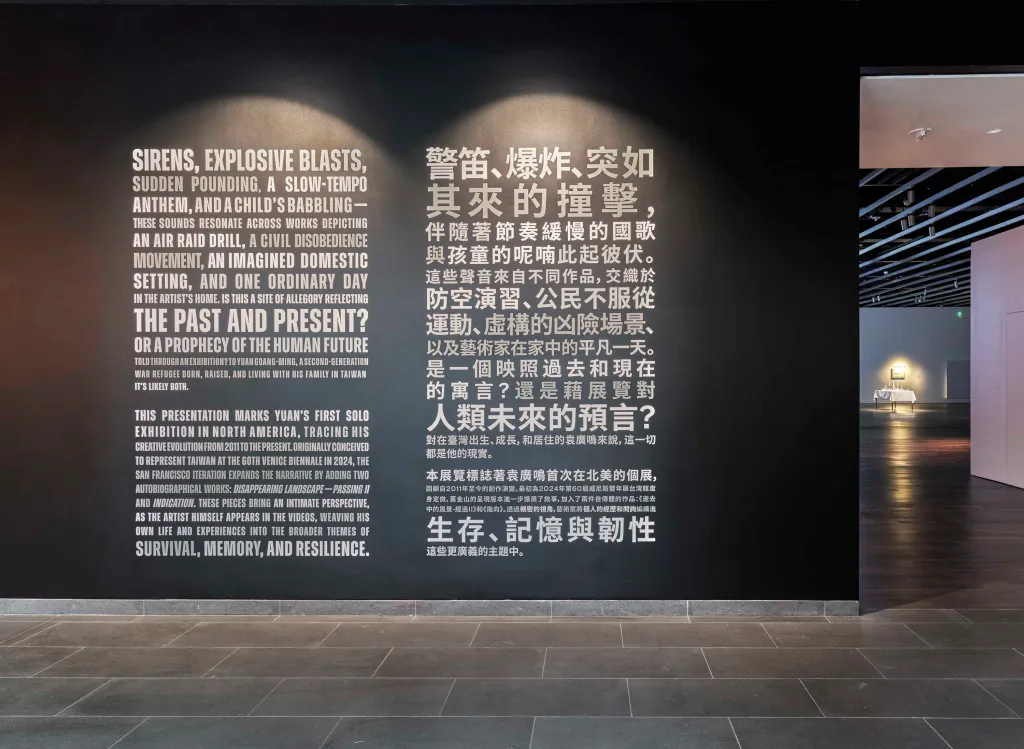

另一边厢的展览入口处,黑墙写满了字型大小不同、灰度深浅不一的词句,伴随警笛声向观众扑面而来:“警笛”、“爆炸”、“缓慢奏起的国歌”、“孩童的呢喃防空演习”、“人类未来的预言”、“生存、记忆于韧性”⋯⋯别于展览入口通常的说明,今次展览的开场文字,并未提及“台湾”或任何背景,而是通过语言符号本身激发更为普世的人类命运联想。仿佛是说,这场展览可以与世上正在发生的任何战争挂钩。

排斥政治议题,著重日常经验

究竟是“日常中的战争”或 是“战争的日常化”? 前者将琐碎升级放大,后者将灾难大事化小。

袁广鸣并非首次在回应中回避这样的问题。1965年生于台北的他,被誉为台湾录像艺术先锋,自1988年学生时代作品《离位》(1988)获第13届雄狮美术新人奖而受到艺术界关注,此后活跃在国际艺术界,获奖不断;1993年,他赴德国卡斯鲁造型艺术学院深造,获得媒体艺术硕士学位后返台在大学任教。

多年来,他受邀参与过很多大型国际展览,作品也频繁被评论家书写、讨论,本人常常面对传媒采访。但作为艺术家,他仍然不愿意进入政治话语,甚至明确表示排斥政治性的议题,例如他曾在《“不得不”的录像艺术,实验纪录片的边界——袁广鸣谈〈占领第561小时〉》中说,“因为个人的创作上,我是很排斥政治性的议题,所以我觉得它不在我的脉络里面,我从来没想过。”

其实,早在作品《离位》中,他已不自觉选取了隐含许多政治、历史的画面,但是袁广鸣在意识到之后便刻意回避做这类创作。 在面对追问时,他平静克制地说:“我的作品都是个人、一般的日常生活经验。”

但作为艺术家,袁广鸣细腻的感受力让他总是敏锐体察到政治给普通人带来的创伤。2024年袁广鸣在威尼斯双年展呈现的《日常战争》展览,某种意义上是战争的沉浸式体验,观众同时接收来自所有作品的声与光,被置于四面楚歌的境地。其中同名作品《日常战争》(2024),画面呈现平静中的突发爆破——一间温馨的单身公寓突然遭受军事袭击,所有物品灰飞烟灭。面临突如其来的灾难,房间主人不知所踪,只留下强烈的感受给观看者。风云诡谲的政治时局和突发的瘟疫之灾对于个人造成的压力,都在这一件新作中被凝炼成极具冲击力的视觉语言。

战争状态早已在生活之中

“如果‘战争’的概念除了意指枪弹砲火、军事冲突还有其他,从分配不均的后资本主义、疫情传染、网路攻击、气候异常及族群压迫等来看,战争状态早已在我们生活之中。 ”

这次旧金山版本的展览,在威尼斯双年展的基础上又增加了两件作品,分别位于展厅之外与展馆之外,似乎刻意不去打扰双年展的布局原样。一路走入,主展场呈现的是艺术家自2014年以来的重要创作,包括六件单频录像作品、一件LED录像装置、一件动力装置及一幅素描。

进入展厅,观众首先面对的是警笛嘶鸣与《日常演习》(2018),航拍镜头下的万安防空演习凝炼成超现实般的视觉奇观;墙的背后播放《占领第561 小时》,太阳花运动的视频素材伴随缓缓倒放的国歌,仿佛唱著圣歌祈祷;旁边的《日常战争》(2024)与《栖居如诗》(2014),一同类比出分崩离析的客厅,前者运用了艺术家疫情期间自创的机械电控轨道进行实景拍摄,后者则使用微缩模型在水下进行爆破。展厅尽头的《扁平世界》(2023)则是由谷歌地图街景功能与算法生成的新类型公路电影,不同于两者的灾难化想像,它似乎试图在这个前途未卜且充满压抑的时代探寻出路。

展览题目中“日常”与“战争”这两个词语通俗简单,但组合后的整体意义却并不明朗:究竟是“日常中的战争”或 是“战争的日常化”? 前者将琐碎升级放大,后者将灾难大事化小。 艺术家在叙述作品意图时分析道:“战争看似离我们很远,但又觉得近在咫尺,如果‘战争’的概念除了意指枪弹砲火、军事冲突之外还有其他,从分配不均的后资本主义、疫情传染、网路攻击、气候异常及族群压迫等来看的话,战争似的状态早已在我们生活之中。 ”

来到旧金山,展品“日常战争”的语境脱离了台湾,被普遍化为一种关于人类的、与世界上曾经和正在发生的战争相共情的、浩瀚历史中的一隅。

这场展览中,题目与作品几乎全部可以被解读为政治隐喻,可是,这些隐喻多大程度能够被传递?对亚洲所知相对有限的普通美国观众能理解在远方发生的“日常战争”吗?其中关于“战争”的部分,有多少是当下世界普遍体验,多少直接与台湾有关?策展人陈畅在威尼斯时预言:“《日常战争》的经验,将超越语言、族群和国界,呈现一个人类对栖居之地应有的尊严和安全的向往。”

而这种“超越”在旧金山亚洲艺术博物馆的新环境中变得更加明显。离开威尼斯双年展“处处都是外人”的主题与“台湾馆”这个本身就政治意义极其明确的场景之后,袁广鸣今次的展览被置于亚洲博物馆始于新石器时代,跨越六千年沧海桑田的八千件东方珍宝之侧。“日常战争”的语境脱离了台湾,甚至远离了当代艺术的脉络,被普遍化为一种关于人类的、与世界上曾经和正在发生的战争相共情的、浩瀚历史中的一隅。

太阳花运动题材:政治太清晰了,并非艺术本质

“那种说不出来、写不出来,但是内心感觉很强烈的,才是其他知识性不可取代的,不得不的、最重要的,艺术的本质。”

袁广鸣上一次被追问艺术与政治的关联,还要追溯到2014年,当时袁广鸣受学生之邀拍摄了太阳花运动的视频素材,并制作成影像作品《占领561小时》(2014)。作品展出后引发了大量公众讨论。但袁广鸣仍将此作品划分为自己“栖居”的脉络中,将学生占领立法院这件政治抗议行为,诗意地描述为“临时的栖居”。

对于政治的反感,袁广鸣解释道:“为什么排斥议题或政治性?因为我觉得那太清晰了,我觉得应该要表达那种说不出来、写不出来,但是我内心感觉很强烈的什么,那才是所谓的艺术,才是其他知识性不可取代的,不得不的、最重要的艺术的本质。”

时隔十年,旧的遗留问题尚未被解决,新的状况却一触即发。太阳花学运曾经鼓舞的学文思潮伴随世界范围的人文学科没落而备受冷眼,当年参与运动的台湾青年世代在近年大选中沉落失利;国际情势下,香港在高压管控下经济低迷,陷入悲观情绪;美国对乌克兰趁火打劫⋯⋯这些无不成为台湾目前面临的压力。袁广鸣或许不得不直面这个对他自己、对所有人的真相:无论时政如何,仍然需要继续生活,仍然要继续创作。

过去十年间,袁广鸣艺术的主题也发生显著更迭——个人展览的题目从 “栖居如诗”(2015)、“明日乐园”(2018),演变到“日常战争”(2024、2025)、“向黑潜行”(2025)。 分析题目的字面意义,最初仅为不舒适却仍然向往诗意栖居、畅游乐园的乐观,逐渐滑向黑暗、秘密的、不可见光的“潜行”,题目的文字间透露出一种对当下的悲感,对未来的幻灭。

相比十年前《栖居如诗》水下微缩模型的爆破拟像,《日常战争》中的暴力逐步加剧,如今升级为有人居住的房间里的真枪实弹,规模、耗时、难度与造价与最初不可同日而语。 为创作《日常战争》,艺术家在疫情期间开始独自在郊区的家中钻研气枪与火药,这惊心动魄的创作过程一方面反映出他对于当下危险迫近的敏锐捕捉,另一方面也流露出他对个体生存处境的逐渐加深的忧虑。

谁的目睹、凝视与见证?

对于《日常战争》中的爆破场景,艺术家通过慢镜头,将原本眼睛与大脑来不及感知的爆破瞬间,放缓到可以被注视、观察的节奏。单身公寓主人并不在场,茶几上的电脑仍打开著,电视正在播放一款战争游戏介绍,茶杯随手放在报纸上,一切都显示他只是暂时离开。

而在那等待他回来的期待中,破坏惨烈发生。慢镜头将真实时间悬置于一种缓慢的无限之间,暂时离开的间隙被无延长,而破坏的瞬间在慢镜头的克制与压抑之下,爆发出一种壮丽的残忍。 观众只能眼睁睁看著子弹缓缓穿透仍然带有房屋主人身体余温的靠枕,那些朝夕相处的日常之物,目睹如熟人般的物品在可感知的慢速间被暴力毁灭,却无能为力。

慢镜头作为一种美学手段,成为困境的显影剂。袁广鸣将其平等用在爆破每分每秒的动态过程,提升人眼对爆破的观察精度,给予战争史诗的光晕,却将结局悬置在不断循环的轮回之外,生死未卜。

警报声提醒著城市居民地缘政治的动荡与威胁从未解除,法律至今仍强制执行疏散避难的命令。而观众若是跟随航拍的扫描认真搜索街上的行人,便进入了空袭者或执法者的视野。

这种无力的目睹,不同于《日常演习》中的凝视或《占领第561 小时》中的见证。 目睹、凝视、见证,都是观看的方式,却有大相径庭的效果。在《日常演习》中,无人机在台北的主干道上俯瞰著街景,高楼大厦林立、宽阔的马路,宣传片一般的现代化城市景观并不令人联想太平盛世。 随著街景切换,防空警报在城市上空鸣响,原本车水马龙的台北市仅存一座空城。台湾始自1978 年、持续至今每年实施的“万安演习”,警报声提醒著城市居民地缘政治的动荡与威胁从未解除,法律至今仍强制执行疏散避难的命令。

观众若是跟随航拍的扫描认真搜索街上的行人,便进入了空袭者或执法者的视野。 镜头监控著街道上任何残存的来不及潜入地下防空洞的人群,以及拒绝潜入、留存在白日之下以待处罚的抵抗势力。街道空荡的景况暗示著人们已顺服寻找了避难所并暂时躲藏。 此刻“离场”是配合演练的临时行动,目标是强化防空整备,提高敌情警觉,为未来做准备,因为真正警报响起的历史的时刻尚未可知。

然而,虽然台湾观众能轻易辨认出空城缘由是“万安演习”,但这一信息对美国本土观者来说,却相对隐蔽。博物馆为增强沈浸体验,没有在展馆内张贴作品介绍,观众只有离开主展厅、进入旁边隔离的空间后,才能通过展册或扫码了解背景。由于空城景观在疫情后已成为大多数人熟悉的视觉符号,于是这件2018年的作品,尽管伴有明确警笛声,仍可能会令一部分不明真相的观众误认为是疫情封城,警备威胁也易被误读为对尚未远去的全球性病毒与传染病的恐慌。

所有展品中明确有关台湾的,仅有呈现太阳花运动的《占领第561 小时》。但在当下美国环境,它所触发的情绪也远远不只局限在作品所指向的历史事件。“第561小时”是学生占领立法院要求撤回《海峡两岸服务贸易协定》抗议的共计585小时中的倒数第24小时,既学运彻底结束前的最后一天。

作品呈现的是虚构离场:学生的身影经电脑修图消失,却留下了大量的物品,脚架、摄影机、揹包、外套、食物、饮料、海报、旗帜等等。 物是人非的景象,仿佛立法院里消失的学生永远只是暂时离场,像是《日常战争》中房间的主人,终会回来面对残局。作品的背景音乐是缓缓倒放的国歌,当作为国家象征的音乐以艺术方式陌生化处理,超越了原本的单一民族与政权局限,令人联想到关乎全人类苦难、救赎与希望的宗教灵音。

俯瞰的、全景的纪录,除了空袭者或执法者的视野,也是上帝视角。如此视角意味著全知全能、公正严明,见证不可置喙的历史真相。

这一具体的台湾学运由此成为一种象征性的、普遍的反抗。在近两年的美国社会,“学运”已是日常话语和新闻中频繁出现的词语,人们第一反应多是联想到2024年以来各大高校学生为支持巴勒斯坦而爆发的一系列抗议活动。校园草坪上最有标志性的彩色帐篷同样表达著“占领”或“临时栖居”。在特殊的时间与环境,太阳花运动被收编为历史上无数学运的样本之一。

两件作品呈现在独立展墙的正反两面,彼此相似的空拍、广角、对称构图与所呈现的空荡的主干道和立法院,加之反抗与避险的双重元素,不难让人联想到寇德卡镜头下1968年的布拉格几近无人的Wenceslas广场。 寇德卡的相片中,广场前景是手腕与手表,手表指标所指向原本广场集会发生的时间,然而居民已提前得知入侵消息,及时撤离了集会广场。 无人的地面上清晰可见重型装甲车的履带碾压留下的痕迹,那是苏联军队驾驶坦克入侵布拉格的证据。 这张照片被认为是历史上布拉格之春开始的见证,它无声地、了然地控诉著。见证本身也可以是一种力量。

《占领第561 小时》正是这样一种见证。国立台北艺术大学教授孙松荣在与袁广鸣对谈时提到这件作品不是用某个具体的人的状态和观点去观看,而是“好像有个无人的眼睛”。 俯瞰的、全景的纪录,除了空袭者或执法者的视野,也是上帝视角。如此视角意味著全知全能、公正严明,见证不可置喙的历史真相。

轮回:抑或桎梏,抑或重启

当我们将生殖的自然规律理解为关于国家机器运作的比喻,回圈重生的金鱼意味著无论历史车轮如何前行或越轨,文明将周而复始反复运算,生灭相续。我们清醒目睹系统崩溃,却束手无策。

无论袁广鸣是否有意视觉上致敬寇德卡,他在自己的作品中隐去了寇德卡相片中最关键元素:手表执政指向的具体时刻。 时刻在袁广鸣的作品中并不存在,“第561 小时”是一段未被标记年月的时间,演练中是不断拉响的30分钟警报时间,而“每日”则是不断开始与结束的循环。 在牛顿的绝对时间里,时间不受任何外在因素而改变,以恒定不变的速度流逝,我们一概不知起始和终止。 而展览中呈现的时间观是回圈往复的——人们困在时间里,桎梏于没有出口的时代精神的焦虑感中。

同样,《日常战争》影片的循环结中,破碎的鱼缸中再次生出两尾金鱼。 困在透明鱼缸里的红色金鱼是东亚影像中并不罕见的意象,通常隐喻压抑的情欲或昌盛的繁衍。 在袁广鸣本科毕业后的成名作《盘中鱼》(1992)中,白色瓷盘里投影著一条虚幻的红色金鱼,无法游离所处的环境,是关于孤独与压抑。《日常战争》中金鱼的数量变成两尾,暗示了繁衍的可能。 然而当我们将生殖的自然规律理解为关于国家机器的运作的比喻,回圈重生的金鱼意味著无论历史的车轮如何前行或越轨,文明将周而复始地反复运算,生灭相续。 面对西西弗斯式的永恒轮回——我们清醒地目睹系统崩溃,却束手无策,只能目睹并被迫参与下一轮重建。

轮回的主题最早见于展览主厅外独立空间呈现的三屏有声录影作品《逝去中的风景 — 经过 II》(2011)。 不断行进的摄影机广角镜头,伴随著呼吸声,穿过海天相接的水域、南方的大型乔木与茶花、墙洞下的流水与废墟、带有落地玻璃窗的家、屋内的煮饭的妻子、仰卧玩耍的小孩、无人的书房与小床、夜晚的高速公路,最后回到水中,以上帝视角旁观著生活。 偶尔夹杂的鸟鸣与欢笑令人想起圣经的诗篇:“他使我躺卧在青草地上,领我在可安歇的水边”。 但作品中出现的水体都没有彼岸,幸福与危险夹杂穿插,安全感缺席。

这件作品的创作基于袁广鸣经历的人生重大事件:迎接新生的女儿,送别胃癌去世的父亲。 外省单亲家庭的袁广鸣由父亲一手带大,度过孤独、疏离的童年与留学岁月。 成年后很长一段时间,他抗拒婚姻家庭,而直到遇到现任妻子,迎来小孩,却在幸福降临的短短四个月内遭遇父亲离世,至亲之人的数目遗憾地守恒。 袁广鸣面临新生老去的冲击,“看著小孩想像著未来,同时试图从记忆中寻找父亲的踪影。 生死的消长全部环绕在我的日常当中。”艺术家的个人的生命经验,似乎可以解释作品中“轮回”的母题。 悲伤与希望几乎是宿命论的,不由主观能动性影响,不由个人意志而转移。 死亡与新生的消长既是轮回,亦是在自然规律中的桎梏。

在袁广鸣的沉默中,策展人陈畅坚持为展览注入“希望”的元素。 她认为展览中“既看到撕裂也能体会弥合,有破坏也有建立。” 在威尼斯双年展后策展人与艺术家的对谈中,陈畅提出“勇敢空间”的概念。“ 勇敢空间”发展自社会运动中常用的一个词,“安全空间”,既一种保护人们不受伤害、没有危险的区域和场所。 陈畅认为世界上不存在真正的“安全空间”,展览也无法保障绝对的安全,但是它可以让让人“尝试去勇敢”,让台湾艺术家勇敢地表达、创作、梦想、诉说。在陈畅为数不多的文字中,展览前言中,对应第一行的“警笛、爆炸、突如其来的撞击”同等字号的最后一行提醒著人们,这场展览关乎“生存、记忆与韧性。”

“韧性”或许也是一种“轮回”。“野火烧不尽、春风吹又生”,朝代覆灭但文明不屈地传承,个体消亡而集体延续。然而“韧性”并非通往超越的凯旋,反而更近乎一种深知命运后,仍须投入下一次运转的悲壮承担。它不是摆脱桎梏的自由,而是桎梏本身得以延续的形态之一,最终沉淀为历史车轮的辗压去时的绝叫。

“ 勇敢空间”发展自社会运动中常用的一个词,策展人陈畅认为世界上不存在真正的“安全空间”,展览也无法保障绝对的安全,但是它可以让让人“尝试去勇敢”,让台湾艺术家勇敢地表达、创作、梦想、诉说。

如岛屿思考:台湾的边缘性与亚裔美国处境

袁广鸣、陈畅等人曾在威尼斯双年展进行过一场小型座谈会,主题是“如岛屿思考”“岛屿”在近年热门词汇,打破了以往以“大陆”为中心的研究视角,开启一种新的经由海洋连结世界,以流通、交流与离散为生存方法的物质历史观。这种思考是从边缘反观、重建对“国家”的认知;“岛屿思维”是一种包容、流动,不完全以国家作为核心的思考方式。

当我们将“日常战争”放于更模糊的历史空间,它不再只局限于台湾自身的政治,台湾成为一种处境,而近年动荡国际局势下,这般处境并非孤岛。2024威尼斯双年展以“处处皆外人”(Foreigners Everywhere)为题,直面殖民主义、民族主义及其衍生之移民与难民等议题。台湾之外,波兰(乌克兰艺术团体开放小组)、保加利亚与德国等国家馆,均展出审视战争创伤历史之作,“日常战争”与其一起构成抵抗阵营。

旧金山与威尼斯的展厅是两个世界。威尼斯展出地点是旧监狱改造而来的普里奇欧尼宫(Palazzo delle Prigioni),门外河上横跨昔日死刑犯临刑前看世界最后一眼的叹息桥。门内狭长楼梯隔开外部世界,观者未见作品,先闻警报声,上楼每一步都充斥了不安。但老建筑历经300余年的沧桑与几代人生存痕迹,历史在老式电表箱、暴露的旧电线、划痕坑洼的墙面面前,以确凿又绵密的细节填平了投影仪投射下的关于明日的忧愁,安抚未来。真实感未经抹消,所有虚构的凶险都真真切切。

而在旧金山,作品从历史建筑中剥离,失去了周遭关于时间与存在的证明,留下一种悬空感。 展厅外海报悬挂在明亮的白色过道,头顶天窗外是明晃晃的蓝天。 观众最后看一眼标题之上的天空,便投身向黑暗的展厅前行。 褪去历史细节,大厅里更压抑,悲怆。 现代主义、规整干净的白盒式空间,黑暗中墙面投影极大遮蔽了展陈的物理性质,将影像作品囚禁在一种“去历史”的永恒的囹圄中。 墙上整齐排列的吸音装置乍看如劳生伯格的白色绘画系列,白色方块在白墙之上,巧合的也如马列维奇至上主义的白上白,一种叙事意义上的终结。 观众沈浸在无形声光中,而四壁的白墙同时将人们围困住。

这座亚洲艺术博物馆主要藏品为亚洲古代艺术,围绕宗教、祭祀、贸易与文化交流,目光仍锁在东方古国遥远神秘的过去。大部分观众到此是慕永久馆藏的亚洲古代艺术之名。在笔者为“日常战争”组织的学校参观活动中,讲解员和学生民主决议的参观顺序也是先观看永久馆藏精品,最后再去看这个新媒体展览。参与的十几名学生几乎都是亚裔面孔,而那些仿佛亚洲巨大珍奇屋(cabinet of curiosity)里的历史瑰宝也确实令他们惊叹不已。

此情况下,特展“日常战争”便仿佛是凭一己之力,抵抗著博物馆建筑与馆藏中残存的“东方主义”之浪漫。当代艺术的讨论在博物馆的脉络里其实是陌生的,真实的亚洲对一般本地人来说依然遥远陌生,了解当代台海地缘政治之复杂的本地观者则可谓极少数。台湾议题在此不接地气,必须要进入更为宏大的叙事去产生跨越国家、民族、种族的共鸣。也正因如此,这个当代展览恰好补充与还原了亚洲复杂面貌。而策展人坚持这个展览要用中英双语展签平等并置,成为馆中首个双语展览,以令亚洲语言书写的原始文本不至失落于转译之中。

仿佛无事发生,旁观者的侥幸

热闹的开幕之夜,盛装出席的观众、鸡尾酒与电子乐间,此起彼伏地发动著防空警报的长鸣、火药爆破的轰响,重物敲击地面的震颤,男人轻浮激动的絮叨,混沌的气泡与水声,国歌宛如圣歌⋯⋯随著投影画面不断推进和拉远,人们也在沙发里越陷越深,有人继续瘫坐,等待结局。

眼前的战争只是电影常见的道具与特效,演习也并无真实危险。 对于人类命运,展览中的暗线提示了不同的观点:侥幸是否是旁观者的傲慢? 最后的展墙上,暖黄的灯光聚落在唯一一件非影像的素描上。 信纸大小的作品基于一张1951年黑白历史照片。 画面上成排的座椅,几十个戴眼镜的人眺望画面之外的远方。 作品用题目发问《我们的远方是什么? 》

远方在画面中并未揭晓,只有画旁的展签以极细的字说明:1951年4月18日,美国高阶军官们于西太平洋区、马绍尔群岛(Marshall Islands)所属的埃内韦塔克环礁(Enewetak Atoll)的帕里岛(Parry Island)观看核爆试验。此核试验称为“温室行动”,代号为 “Dog”的原子弹试爆,他们戴著防止核爆强光的护目镜,等待一场即将发生的毁灭性的爆破。

此时此刻,展厅沙发与躺椅上的观众,何尝不像那素描和照片里的人们,饶有兴趣地看著远方的世界崩塌。

好