走在多年来寻找旧杂货的上环摩罗上街,已在香港居住超过三十年的日本作家久米美由纪,不禁提起疫情过后,往日繁华的这条街上,有些杂货店经已结业,平日中午也有不少店舖并不开门。街上游客闲散,间杂本地人匆匆。随路转来是摆满杂物的收旧物店“景记”,美由纪突然从货物堆中发现一只上世纪中国制造的鹿牌保温桶⋯⋯

讲起多年以来,每当谈到日本朋友误把中国制瓷器当成香港土产,《香港百货》作者久米美由纪总是非常不满,又哭笑不得:“之前很多日本朋友来香港,‘美由纪さん,我找到很美的瓷器!’给我看看,底部全部写著‘Made in China’。他们会问,‘景德镇在哪里?江西省来的,离香港很远啊。’然后他们回到日本,便会把这些当成香港瓷器介绍给别人。”

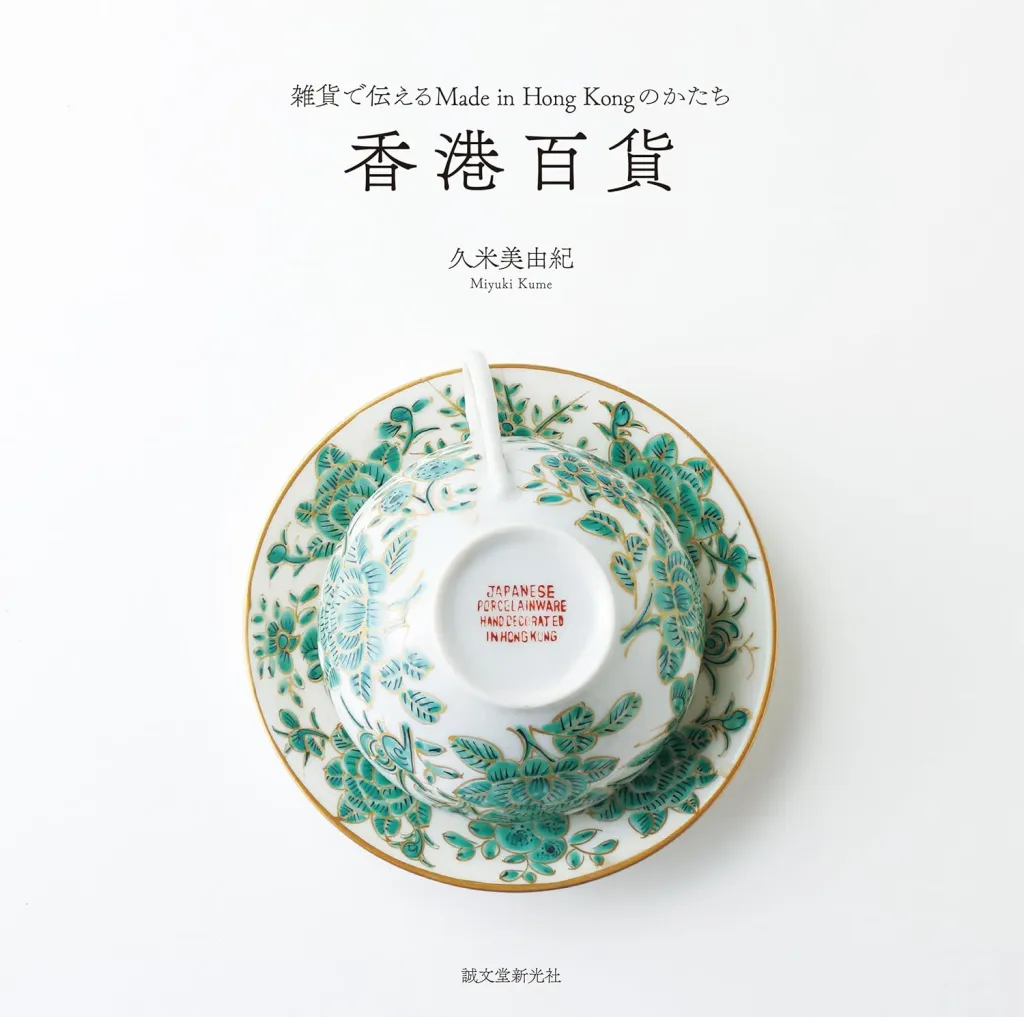

这是美由纪写成《香港百货》一书的原因之一。《香港百货》去年六月在日本出版,今年二月经台湾翻译成中文,书中收录了美由纪家里一百多件在香港收藏的生活杂货,大部分是上世纪香港轻工业生产、“Made in Hong Kong”的货品。它们是家中千件藏品的一部分。

“你们不要总是把景德镇的当成香港伴手礼好吗?!”

迟来了的人

“最初的想法是为了让日本人知道什么是香港制造、内地制造,或者是英国制造。香港曾经制造过这么多很美的东西,你们不要总是把景德镇的当成香港伴手礼好吗?!”美由纪笑言。1994年来港至今,她以娴熟的广东话跟我谈起“香港制造”,好像看见钟爱之物一样,言语间每每充满热情闪烁。她说,面对旧物店店主或自己去问价时,肯定不能露出这种神情,尽管看到寻觅已久的杂货时内心早就雀跃不已。

访问就在摩罗上街进行,又名“猫街”的这条小巷是多年来游客欢迎的古董露天市集,美由纪家中不少藏品都在这里遇上,她又跟不少店主成为朋友,帮忙她进一步探索旧物背后的故事。美由纪说她总有一天会退休回到日本,离开前,她最希望尽可能把这些故事分享出去:“我想跟你们分享这些故事,不要留在脑里,我始终都会走,讲出去可以让多一些人知道,这方面我自己有个责任。”

日本版《香港百货》的封面是一幅绿色捆金漆边花叶图案的瓷器杯碟组,香港粤东磁厂五、六十年代生产,杯底红色笔迹写著“日本烧制,香港上色”。这个杯碟组也是美由纪过去在摩罗上街找到的宝物。当年韩战爆发令中国产品被禁运,磁厂需改由日本进口瓷胎加以说明,才能出口。而日本进口的瓷胎刚好来自美由纪的故乡名古屋,历史翻了一个折,瓷器杯碟又成为一本日本人撰写的《香港百货》封面图片。

美由纪1994年经启德机场来到香港,最初其实也不懂分辨香港制造和中国制造。来港前她在日本两间影楼任职摄影师,主要从事商品和时装拍摄;来港时刚刚开始接案工作,又遇上香港九七回归前夕,不少日本出版社找她拍摄香港是一个什么地方。于是她到处拍摄著名旅游地区,辗转来到摩罗上街,开始一段延绵至今的缘分。

“我在这里看到很多旧物,很多都没有在日本见过,很有趣。不用工作的时候都会来这边逛,那时整条街都是摊档,都很便宜。难得在香港生活,我想有香港的东西。”美由纪形容,作为外国人很自然想找本地制造,却苦苦寻觅不果,一个月下来都找不到一个,花了很长时间才找到第一个买到的骆驼牌保温壶,“为什么这么难找?原来已经没有了,Made in Hong Kong都已经搬到内地,八十年代开始结业。原来我来迟了。”

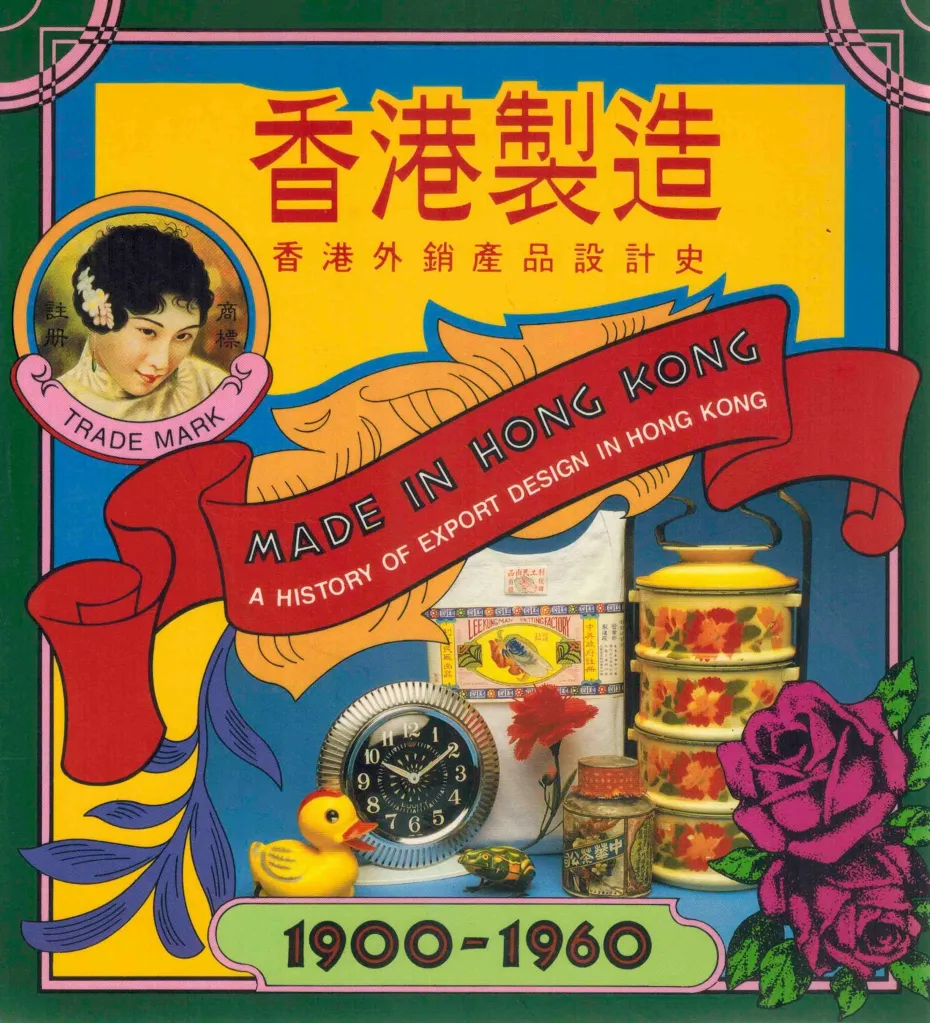

八十年代中国改革开放,本地工厂北移、轻工业式微,其时香港正值转型期,由地产、金融、服务和旅游四大产业领头。还未出现网上拍卖平台,一个初抵埗的人要找到本地生产的杂货只讲缘分,本地人则倾爱新潮商品多于二手货物,缺乏资讯,她只有满头疑问,知音难求。直到她遇上理大设计系讲师Matthew Turner的书《香港制造:香港外销产品设计史》(Made in Hong Kong: A History of Export Design in Hong Kong)。

《香港制造》源于1988年一个同名展览,英国来港的Matthew Turner在香港制造史未被充分研究的语境下,为二十世纪初至六十年代的香港制造业留下了一份重要的研究纪录。“我想他跟我有一样的想法。因为八十年代(工厂)开始搬上内地,Made in Hong Kong全部变成Made in China,但他教设计,和拥有外国人角度,觉得香港轻工业时代的设计很有趣。”美由纪说,“我没有见过他,但想法应该一样,即是外国人对本地东西特别有兴趣,而且开始消失,就好像记忆一样办展览,我也有这样的想法。”

没有人可以答到我

“在中国其他地方找不到的内地杂货,香港有,总是有些理由才会令它们出现。”

Matthew Turner,1981年春天来港任教设计。对香港这个城市的认识,缘于他英国童年时期接触到的由香港生产、标志“大英帝国制造”(Empire Made)的圣诞饰物、塑胶玩具和电子产品,启发他收集和研究这段当时鲜被提及的历史。《香港制造》的研究里,Turner一改人们认为香港工业在战后才发展的看法,发现香港的“工业革命”早在二十世纪三十年代已经起步,特别是1932年签订的“渥太华协议”容许英国殖民地互相通商,香港工业得以开拓新市场,进一步发展。

直到英国殖民地纷纷独立,“大英帝国制造”在市场上失去推销效用,代之而起的则是“香港制造”(Made in Hong Kong)的标记。

在美由纪的《香港百货》里,杂货大致分为“香港制造”、“中国制造”和“英国制造”三个篇章,除了纪录香港一段轻工业制造史,也从她的收藏品中打开了一个货物流通的地图,形构出往昔香港的生活样态。“香港曾经是出口港,经香港出口很多产品到欧美地区。”美由纪说,“香港有很多景德镇的出口瓷,很多内地人来香港找它们,所以书里也有香港常见的内地杂货、出口瓷跟潮州瓷。在中国其他地方找不到的内地杂货,香港有,总是有些理由才会令它们出现。”

书中还记载了一个又一个本地匠人的访问故事,包括粤东磁厂第三代掌门人曹志雄先生,以及生产翻页钟的TWEMCO第二代传人刘炽良先生等,都是美由纪走访得来的结果。从收藏杂货到深究各自历史,一来缘于兴趣,同时也因为她一个“很麻烦的性格”。“其实每一次我都想知道当中的故事,我有个很麻烦的性格──这是什么意思?花纹是什么意思?可能因为我大学时读过图像学,每一个元素都有意思,例如欧洲的基督教文化。中国也有这些元素,每次我都想知道是什么意思,从哪里来,但没有人答到我,很辛苦。”满脑子疑问,但因为过于新近,缺乏充足研究,美由纪形容,除了Matthew Turner外,没有学者可以解答她。

因为要写《香港百货》,美由纪三年前开始主动接触不同的老师傅和收藏家,问题一一得到解答。譬如她收藏的一把五十年代香港东荣记制造的手工锻造剪刀,一直没有人告诉她东荣记是什么,直到在深水埗一间店舖遇到认识东荣记的老板:“我拿实物给他,‘当然认识!七十年代执咗嫁喇!(结婚了啦)’⋯⋯”美由纪一边模仿老板粗鲁的语气,一边雀跃地说,“为何认识呢?‘大家是行家嘛!’他继续骂,但我很开心,很感动,没有人可以答到我的问题,被他骂也值得。”这个答案,她足足等了五六年。

美由纪说,再过十年这些老师傅有机会不在人世,尽量纪录他们的故事,为的就是让人们知道这些常见的生活杂货来自香港制造。“不知道会否再出版一本书,但至少多听一点、多看一点。”她指一指自己的头,“要让人知道,不可以留在这里。”这个想法原来也受Matthew Turner影响,“好像我的偶像Matthew Turner也做了一个纪录,不是‘我的收藏品’、‘我很厉害’,我想做一个很准确的纪录,纪录香港曾经制造过什么。我做这件事很开心,香港人看到香港制造的东西,至少留意是哪里造的,我希望人们起码有这个习惯,因为背后有很多故事。”

不同的香港故事

“你知道爱护动物协会的外国人收养什么狗吗?唐狗,(原因)跟我一样,因为是本地狗。”

《香港百货》在日本出版后,因为封面的粤东磁厂瓷器杯碟组大受欢迎,不少日本人专门来到磁厂,令厂商决定复刻生产,失传的手绘图案则改由花纸印制。另一个连结日本和香港的,美由纪说,是去年上映的香港电影《九龙城寨之围城》。

美由纪形容是“好彩”(幸运)。她认为近年日本年轻人对香港的认识愈来愈少,只知道是中国一个城市,不知道香港有自己独特的文化,直到《九龙城寨之围城》出现:“有些年轻人因此重新对香港感兴趣,知道像城寨这些特别的东西在香港才有。这部电影的意义很大,在文化和旅游的交流上影响很大。”美由纪说她跟旅游发展局合作多年,知道近五年来日本人比较喜欢到台湾和韩国,尽管旅发局花了很多钱都无法吸引游客;但她听说《九龙城寨之围城》上映后,吸引了十多万的游客来港旅游,特别是年轻人。

“有些人对香港有兴趣,知道它不只是中国一部分,这是一件好事,亦很开心。”美由纪说,“我最初也是这样,不懂分办香港和中国制造,现在因为对香港感兴趣才有《香港百货》这本书。”

她一直想在香港出版这本书,不过台湾出版社在日本出版后一个星期已经联络中文翻译事宜,香港出版社要到今年二、三月才找上她。今年四月她到台湾出席新书分享,令她意外的是,在场听众有九成是台湾人,“原来很多台湾人对香港有兴趣,我本来完全不知道,以为观众是香港人为主。”出版中文翻译本,令她有机会接触很多移民港人,除了有在日港人联络她借出藏品在日本办香港展览,让日本人认识香港,也有移民加拿大的人告诉她自己跟妈妈和婆婆三代人一起看书,“这些故事我很感动,都是意外收获。有经历过那个年代的人,年轻一代都有买,原来香港制造过这些,很骄傲自己的地方。我很开心有这些意义。”

谈到2020年香港历史博物馆关闭常设展览“香港故事”,翻修四年后重开,美由纪早前到访,感觉讲述香港制造的部分较从前缩减,中国元素则较为主导。她自己也喜欢中国艺术,尤其是水墨画、八大山人,但她仍然希望香港有朝一日可以设立“香港制造博物馆”:“我很想有香港制造博物馆,所有展品都可以放在这里,不用再逐个逐个展览举办。现在人们比较留意这些东西,但一个一个展览,被收藏家一个一个买去,可能就会散落在不同地方。我没有能力做,只能到处讲,或者他日政府有人听见这把声音──真的值得做,好像香港的宝物盒一样,人们可以把东西都放在这里。如果历史博物馆只有一个角落讲香港制造,就不够突出,人们不知道香港造过这么多东西。美中关系不好时,全世界、欧美的轻工业生活用品都由日本、香港和台湾负责,很少人知道这件事,学校也不会教。”

喜欢“香港制造”,除了因为是身为同时代的昭和人有亲切感,也因为介乎于手工和机器生产之间的味道,尽管设计没有署名,但仍然可以看出其中的精彩和温度。而最大的原因,就是因为在香港制造。“如果我在日本生活,不知道会不会收藏这么多东西,因为自己长大的地方不会觉得特别。不是你们找不到,只是你们不觉得特别。你知道爱护动物协会的外国人收养什么狗吗?唐狗,(原因)跟我一样,因为是本地狗。我在另一个地方过来,自然会找这些东西,他日离开时就是一个纪念。”美由纪说。

离开香港前

“他日当你到了另一个地方都是一样,不习惯是没有办法的,地方不会变,人也不会,自己要转个看法。”

访问半途,记者跟美由纪离开摩罗上街的“半路咖啡(Halfway Coffee)”,到街上散步。半路咖啡店主跟美由纪一样喜欢香港旧物,店里收藏甚至使用他由摩罗街、深水埗买入的中式杯碟,深受游客欢迎。说著走著,当美由纪在“景记”突然从货物堆中发现上世纪中国制造的鹿牌保温桶,二话不说付钱买了下来。路再往前,遇上好友“幸福玩具店”老板辉哥,两人拿著店舖里的怀旧玩具,又倾谈了一段时间。

尽管时日多变,九十年代初来香港的那颗好奇心,似乎经年未改。

出版《香港百货》后,美由纪没有停下来,还是满脑子想法。她家里至今收藏了三百多个骆驼牌保温壶,甚至包括一些骆驼牌公司都没有存货的型号,她跟老板相熟,正讨论如何合作展览。她还跟一间香港的小型珠宝店合作,把从前是伴手礼、写有“HONG KONG”的香港制银汤匙交给本地师傅造模,改造成耳环,希望有一天可以正式发售。

美由纪总是说事情一开始不过是自己的兴趣,就跟在街上寻找杂货和出版《香港百货》一样。旧物交织成往昔历史,而历史很多时候不过是人的故事,彼此汇聚而成。“如果你在心爱之物上看到珍贵的 ‘Made in Hong Kong ’字样,那一刻,你便继承了一段香港历史。”她在书的序言这样说。

“我想自己五年后都不会在香港,我要退休了。”美由纪仿佛在跟时间竞赛,一边从事摄影工作谋生,一边把时间都花在纪录香港制造的故事上,“不知道够不够时间做,要花很多时间才能找到一个资料。这几年可以找到多少都不知道,只能尽量找。”她说,除了最珍爱的几十件,家中收藏的千件杂货大部分都会留下,或交给别人作展览之用。

她说,从前有电视台和杂志找她做关于居港日本摄影师的访问,她都一一推辞。反而出版《香港百货》后“搏命”(拼命)接受访问,为的就是分享这些故事。

问她离开香港最不舍是什么,她说是这里的生活:“因为喜欢吃东西,杂货只是第二,我很喜欢广东菜,小菜、蒸鱼、炒菜,在日本吃不到传统广东菜。香港的食物很富季节性,而且比日本方便。最不舍是食物和人,简单讲即是生活。”她说,最初来香港时不习惯这里的生活,跟日本分别很大,但后来改变了想法,“他日当你到了另一个地方都是一样,不习惯是没有办法的,地方不会变,人也不会,自己要转个看法,找一些喜欢的地方。后来发现很多食物我都喜欢,香港人对食物也很讲究,第一个吸引我的反而是饮食。我在回归前来到这里,现在香港变了很多,这个想法一直保持到现在,现在的香港我也很喜欢,我找到自己喜欢的部分。人到哪里都是这样。”

这些年间,美由纪一直住在港岛东区,“因为上环这边太多老店、旧物,住西面的话我一早破产。”她笑言。疫情期间,她发现在东区远足原来很方便。她又提起,疫情前有一次在深水埗吃饭,半醉时在夜深街边发现自己最喜欢的水壶旧货,立刻用十元买了回来:“回到家才想,为什么夜晚会有水壶?刚好那个星期《明报周刊》做深水埗天光墟(每天清晨或半夜开始,天亮就会收摊的市集)的专题报导,我才知道有这件事。在香港住了二十年都不知道。”

就是一个刚好。她仍然说得雀跃:“后来一个大年初一工作到天明,下楼才发现北角这边都有天光墟。一早知道就发达了,完全是另一个世界,找到很多‘靓嘢’(宝贝)。”

『當然認識!七十年代執咗嫁喇!(結婚了啦)』

「嫁喇」是語氣詞,不是結婚的意思。本文記者誤會了。