“我真的喜欢台湾。”

在踏上台湾这座小岛之前,捷西没有太多期待,如果不是因为美国国务院对中国所发出的旅游警戒,他会为了学语言去北京待一年。但那样一来,记者就不会遇到捷西,更不会听到他以比台湾人还字正腔圆的中文发音说出:“ICLP真的让我满载而归”。

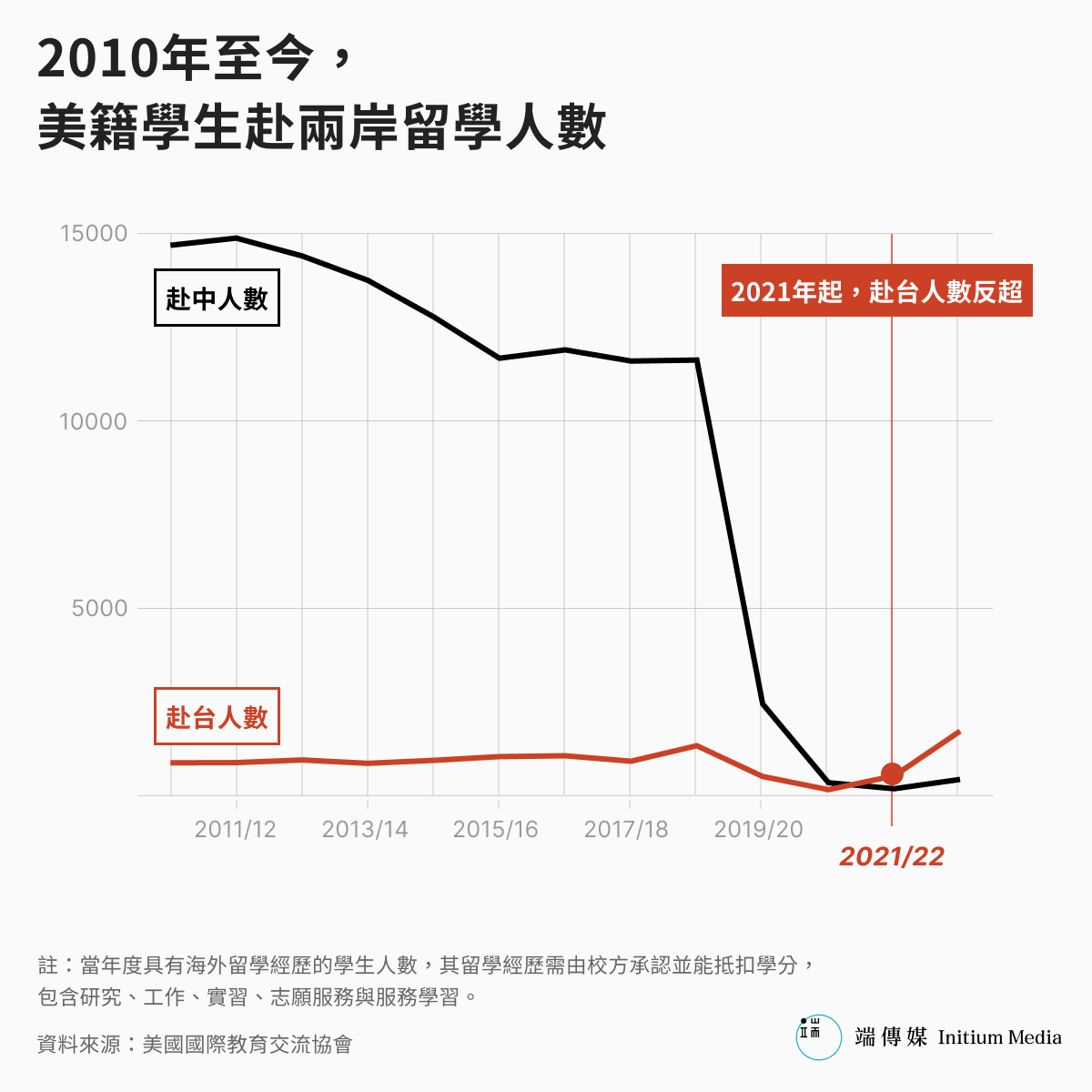

2023年,和捷西一样自美国来台学华语的人数突增七成以上。根据台湾教育部统计,该年有近3500名美籍华语生来台。同一时间,受美中关系紧张的影响,前往中国留学的美国学生则大幅减少。这样的转变是在过去十年以来都不曾见到的现象。

捷西口中的ICLP全称 International Chinese Language Program(国际华语研习所),是诞生于冷战期间的中文学习机构。其前身为IUP——Inter-University Program for Chinese Language Studies(中国语文联合研习所),是因共产中国对外封闭,美国学界、政界为国家利益而在台湾设立的中国研究机构。

ICLP及IUP多年以来成为中国问题专家的摇篮,对于美中台三地的影响难以言喻,如前白宫副国安顾问博明、中研院人类学家康豹、哈佛大学国际事务副教务长欧立德、麻省理工学院讲座教授邓津华、现任纽时记者黄安伟、《看不见的国家》导演葛静文等人都在校友之列。

随著局势变迁,IUP于1997年搬迁至北京,留台教员则将机构转型为ICLP,两所机构各据台海一方,直至今日仍被美国学界视为学习中文的两大最佳选择。

捷西之所以改道台湾,正是受到美中变局的影响。自八零年代在冷战尾声时尼克森访中之后,美中关系持续加温,到了2008年北京奥运时以一曲《北京欢迎你》敞开大门,“中国热”达到最高点。2011年有近1万5千名美国学生赴中留学。直到疫情肆虐、国境封锁,美中关系也犹如断崖式分手,到了2021年,仅存两百多名美籍留学生赴中。

冷战时期,台美关系的面貌,建基于自中国退守的蒋介石试图让台湾以“自由中国”之姿替代“共产中国”的外交策略。而在此背景下成立的ICLP,在半世纪之后的此刻,是否已经有了新的角色?或是随著美中、两岸局势此消彼长,仍透露出语言学习以外的政治色彩?我们透过采访六位曾于台北ICLP与北京IUP进修的美国籍学生,调查历史资料,并寻访到五十年前档案中的当事人,以了解中国研究及华语教学的现在与过去,企图理解这些问题,以及“中国”叙事在台湾难以言明的尴尬与新生。而由于议题敏感,七名受访者中有六名希望以匿名接受采访。*

美籍学生撤出中国?

中国的《对外关系法》及修订版《反间谍法》在2023年7月1日生效后,美国国务院便对中国发出三级的旅游警戒,请民众“重新考虑是否前往”。直到在2024年11月,中国政府释放三名美国旅客后,美国国务院才将中国的旅游警戒降至二级——措辞改为“提高警戒”。

不过对于大学刚毕业的博斯而言,前往中国的这类风险不是他最担心的,他的上一份实习工作位于华盛顿国会山庄,更未明的其实是从中国回到美国后所面临的后果。

“很多人担心这会对美国政府(针对员工背景)的安全审查产生什么影响 。”他在2023年申请了校内的暑期奖学金计划,预计前往中国学习语言,但到了七月,旅游警戒突然升级,游学计划也被暂缓,当时他一直在等待校方的决定,心情忐忑不安。后来,虽然旅游警戒仍维持三级,校方最终还是放行了。他八月抵达了北京,展开四个月的语言课程,而关于生涯上的疑虑,他征询过许多人,但“其实没有人真的知道答案是什么”。

根据外交家杂志2023年11月报导,2011年前往中国的美国学生曾高达近1万5千人,十年后的2021年仅存221人。疫情造成冲击实属自然,但其他国家的学生陆续回到疫情前的水准,唯独美国学生回弹疲软。人数在2023年回升至469人,即便2023年习近平曾喊出邀请五年五万名美国学子到中国的口号,但成效有限,2025年6月,美国学生在中国的人数虽爬升到880人,但这个数字仍远不及巅峰的十分之一。

2025年4月,美国政府甚至颁布禁令,禁止政府公职及具有安全许可的承包商与中国公民有任何恋爱关系,这道禁令比起美苏冷战时还更加严峻。

由冷战而生的中国研究传统:“研究中国是国家迫切的需要”

对于美国人来说,学习中文从来都不是件单纯的事。尼克森总统于1972年访问中国,敲开中美关系正常化的大门。而根据1972年一份文件,普林斯顿大学东亚所的主任兼史丹佛中心董事牟复礼(Frederick W. Mote)写信给白宫国家安全委员会的John Lehman请求金援,信中提及,在1971年的一场美国国家人文基金会所主持的咨询会议中,代表著季辛吉(Henry Kissinger)的索乐文(Richard H. Solomon)曾向他说明,由于尼克森总统即将对北京及莫斯科采取的外交行动,为了美国的国家利益,必须提高人民对中国的了解,并强调“研究中国是国家迫切的需要”。

信中说明“无论其专业用途为何,了解中国文化的关键在于掌握其语言。中文是世界上使用人数最多、历史最悠久的语言,它既是一道巨大的障碍,也是通往中国的主要途径。”

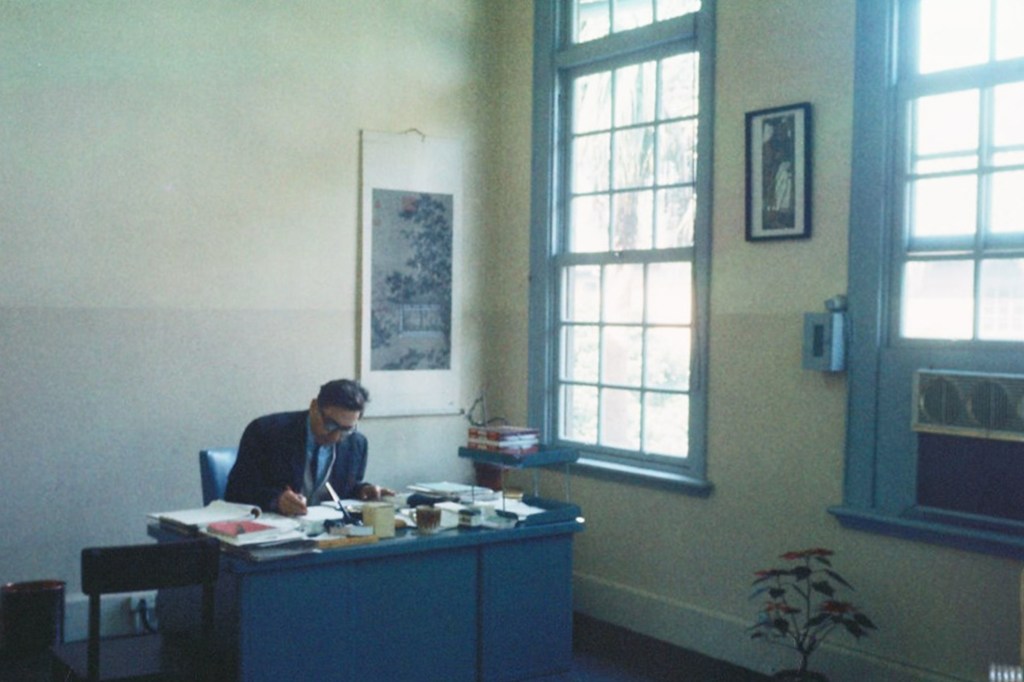

1973年,美国教育部拨款32万余美金给史丹佛大学,资助位于台湾大学的IUP,到了年中,再加码5万6千美金的挹注。文件还特别指出,“IUP是当时无论美国境内、乃至全世界唯一能提供最顶尖的中文教学品质的机构。”

IUP的前身为史丹佛中心,由史丹佛大学东亚所于1962年成立。文件显示,1961年,中华民国行政院第七一七次秘密会议中,时任财政部长严家淦与教育部长黄季陆在会议上提到,史丹佛大学拟在香港或台北成立中国研究中心。由于“史丹佛大学为一流学府,且在世界学术亦占有重要地位。其研究对象既为我国,自宜争取来台。”

1962年,IUP在台大七号楼成立,台大每年仅收取1美金的租金,这象征著对IUP的高度礼遇。这些礼遇和争取不是没有理由,当年来到IUP学习的学生,是联合来自美国十多所菁英大学的学生,其中包含柏克莱、史丹佛、耶鲁等名校,大多主攻中国研究,将成为影响美中关系的中国专家,投入学术、媒体、外交甚至是政治等重要领域。他们将第一手形塑国际对于中国的理解甚至影响政策,因中国隔绝于冷战铁幕后,他们能学习研究中国的地点不在中国大陆,而是在当年的“自由中国”——台湾。

行政院的秘密会议中认为成立史丹佛中心是为了研究“我国”,这项陈述或许不够精确。在当时的IUP设有一个禁书室,专门存放来自中共的书籍、《人民日报》等出版刊物,不比香港中文大学的中国研究中心来的完整庞大,但也可见史丹佛中心的视野中不仅有中华民国。

IUP时期:在“自由中国”救援台湾老师的美国学生

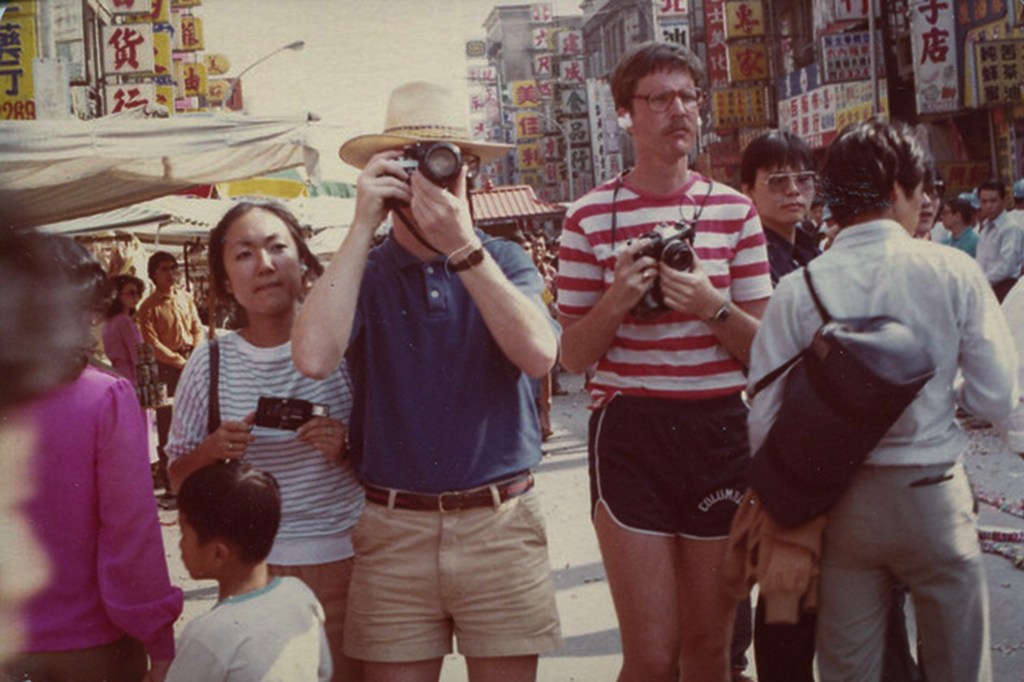

曾于1971年在台北IUP进修的美国某大学荣誉教授纪西匿名接受采访,龄届八旬的他提到,对于当年北美的学生来说,IUP是学习中文的首选之地,而他当时认为中国是世界上最受误解的国家,因此开启了他研究中国的学术道路。但他强调自己无政治色彩,他是自费来台进修的。

然而冷战时代下的生活举目皆政治,纪西回忆当时,走在街道上到处可见“反攻大陆”的看板,教室里也疑有美国老大哥的谍影幢幢,“我们当时认为其中一个学生可能是由CIA资助的。我们甚至还有讨论过那位同学可能是谁,但从来没有一个确切的结论。 ”

初来乍到,他对台湾政治其实很陌生,“IUP的入学活动上,我们被告知我们是客人,不应该有政治上的参与。在当时这似乎是容易接受的——直到有认识的人被扣押为止。”毕竟,学生的行程非常紧凑,每天他结束了四小时的小班课后,除了在路上买个芝麻酥饼外,到家还得花至少八小时复习课业,闲暇时间所剩无几,更遑论参与政治。

然而,到了1971年4月中旬,学校里的一个日文老师蔡懋棠,某日一声不响地缺席,失联了三四天之后,他才听说老师被消失了。

从学者吴俊莹于《台湾风物》69卷4期所发表的〈白色恐怖下的蔡懋棠——以1971年政治犯名单外泄案为中心〉与国家档案局的档案中,我们了解到,蔡懋棠为鹿港子弟,曾赴日本修习法文,1949年回台后曾任英文教师、翻译等工作,后为合作金库银行职员,却在二二八事件发生时,因对于谢雪红的逃亡“知情不报”于1951年被逮补,判处12年牢刑,其兄也因其他政治案件遭判死刑。

蔡懋棠刑期的最后一年被移至泰源监狱,该监所是当时台独运动的政治犯主要被关押的监狱。他在出狱后到IUP教书,后来透过狱友,取得泰源监狱214名政治犯名单,再透过关系交付给台北语文学院的同事魏益民、美籍传教士唐培礼的老师孟祥柯,和台大历史系讲师郑钦仁,经由他们再转交给李敖和唐培礼。辗转交到谢聪敏手上,谢聪敏再透过国际特赦组织的秘书长马丁.恩诺斯(Martin Ennals)带到伦敦总部和日本,并于第120期的台湾独立联盟机关志《台湾青年》上发布。此举提供了台独运动受到国民党政治压迫的证据,蔡懋棠也为此以叛乱罪被警总逮补。

蔡懋棠被逮补的消息在IUP的美国学生之间传开,学生们甚感不安且无心课业,纪西记得自己当时感到“难过、生气、大概有些自以为正义、焦虑不安、恐惧”,他又补充:“当然不是为了自己,是为了蔡懋棠和他的家人”,还有“震惊、困惑,渴望能够帮上忙”。

这些美国学生组织了救援蔡老师的委员会,“大概有近8成的学生都参与了援救蔡懋棠的行动。有些人知道绿岛的存在,我们害怕蔡懋棠会被送去绿岛关起来,然后音讯全无。”

“我们感觉有道德义务要帮助他,有的学生和美国参众议员接触⋯⋯写信给在美国的相关人士以及拜访台湾官员。”他回忆,学生们们列出一个问题列表,向台湾官员们提问。“我们的主要目的是要礼貌地告知他们,我们知道蔡先生被监禁拘留的情况,并且由于我们的努力,他的案件可能会有更多人知道。当然我们也希望,这些谈话能帮助他在狱中受到好一点的待遇。”

他们也采取无大台的策略:“如果我们其中一个被视为领导者,那个人可能会被马上驱逐出境,因此我们频繁的更换领头者。我们赌政府不可能冒著一次驱逐40个人出境的风险,因为那将成为一个国际事件。”

当时,负责管理国际学生在台事务的人称为“驻地主任”。“IUP的驻地主任自愿担任学生和政府之间的联络人,他也以这个身份出席学生的会议⋯⋯在某次开会时,驻地主任缺席会议,结果在会议期间发生停电,后来政府要他告诉我们,我们将受到台湾法律约束,不再允许举行三人或以上的会议。 ”停电也是当时国民政府干扰党外活动的常见做法。而他也相信在救援委员会中有国民政府的内应。

在国家档案局的开放档案中,我们找到一份由时任外交部北美司司长钱复所写的报告,记录了纪西拜访外交部的过程:

“渠称:学生认为:(一)蔡(懋棠)系一好人,不能想像何以会有此事发生?(二)与蔡相处已久,自对其福祉关心,因盼本案能有一公平之审判,并盼届时准许学生公开到庭旁听;(三)蔡懋堂健康情形甚差,学生担心其遭受军法机关之“修理”。纪生并称,大多数学生均甚为激动,在本周五之前如不获满意之结果,将分头函告美国各大学讲授中国问题之教授,并投函个学生所属之州选出之国会议员等语。”

档案中也记录了当时国民政府官员的回应:“职答以:(一)蔡懋堂系中国人,所触犯之罪名为涉嫌叛国,中国政府处理本案完全根据中国法律;诸君均系研究中国之历史,义和团之乱乃中国人民对外人反抗心理之表现,尤其挟洋自重之国人更为厌恶⋯⋯(二)同学们如欲至函美国内教授,事属师生间之通信,故不拟置评,惟如欲至函议员,则不能不表示意见,因至函议员之举,不外希望议员将之列入国会纪录、或提国务院通知中国政府,此二者之一均将引起此间之强烈反应,对蔡案亦徒损无益⋯⋯诸君在华属侨民身分,即自身利益遭受损害,除非已用尽当地救济之方法;亦不宜直接寻求美政府之保护。(三)蔡懋堂为中国人,比之福祉乃中国政府之事,外国政府无权过问。”

档案中亦直接提及了纪西的名字,并说他“当即表示以上谈话从未听过、亦未想过,兹已发现学生此举有所不妥,惟同学间既已有决定,拟请职往该所一行,予以疏导。”

当我们访问纪西教授时,请他确认钱复的报告内容是否与记忆相符,他表示报告中有些缺漏,例如对于蔡懋棠在狱中是否拥有阅读与写作的材料、或糖尿病的照护情形等。另外,虽然已是超过半世纪前的记忆,但他不认为自己会说出“以上谈话从未听过、亦未想过,兹已发现学生此举有所不妥,惟同学间既已有决定,拟请职往该所一行,予以疏导。”这样的话。

采访最后,纪西教授仍非常关心蔡懋棠的后续情况,“蔡懋棠后来是否仍受到牢狱之灾?还能回到学校工作吗?有继续从事学术工作吗?”

根据吴俊莹的研究,当时美国学生的行动确实对国民政府造成压力,且为蔡懋棠带来正面的影响。在档案中,警总与国安局曾针对蔡懋棠的刑罚轻重有过多次讨论,当中提到担心若起诉时证据不足,审判可能会遭“物议”,更建议不要依照《惩治叛乱条例》而改依《戡乱时期匪谍交付感化办法》起诉蔡懋棠,最终裁定“交付感化三年并宣告以保护管束代之”以减少不必要的困扰。如此一来,此案便无需公开审理,得以回避学生旁听审判之诉求。

这些学生除了在台湾外交部、警备总部、美国大使馆等各处奔走外,还将蔡懋棠与李敖等人的案件串连,也获得学者行动回响。1971年6月2日,麻省理工大学杭士基教授等人至中华民国波士顿总领事馆递交抗议书。两天后,费正清等九名哈佛中国研究学者,以〈“消失”的台湾人〉为标题投书纽约时报,文中称蔡懋棠为台北“史丹佛中心”的知名学者,更提及“我们只知道他(蔡)是一个台湾人,属于岛上85%被系统性排除在政治代表权之外的人口,仅能获得象征性的政治代表。”

最终,蔡懋棠案于当年8月12日宣判,当日下午由家属自看守所保出,结束四个月的关押。警总24日通知蔡懋棠,自9月1日起须向六张犁派出所报到,接受保护管束。

纪西回忆当时收到蔡懋棠获释的消息时,“有些学生在学期结束后于六月离开。有些人留到了八月中或底⋯⋯那些待得比较久的学生告诉我们蔡先生获释的消息,大家自发性地欢呼起来。”然而,纪西教授在本次采访中才知道蔡懋棠虽然获释,但还是受到了“保护管束”的监管,几年后病逝了。

当时的经历,使得纪西教授对台湾大失所望,他自己不曾特意回台,他也认为大多数的同团伙伴因此不曾再访台湾。

ICLP时期:与当代台湾格格不入的“华语教学”

时代变迁,台湾社会于1987年解严、中国也在80年代进行改革开放。根据台大意识报第65刊,由美国联合菁英大学董事会主导的IUP,早期主要资金来源为美国政府与民间基金会,但自80年代开始,中华民国教育部也开始补助IUP。

90年代,台大学生抗议政府机关侵占校地,其中文学院学生便曾夜宿校园以抗议IUP侵占文学院的空间,当时林耀福院长曾主张台大收回IUP的经营权。

面对争议,IUP在1994年向中华民国教育部提出了四个方案,前三案是提案另觅地点将中心搬迁至台大校内、台大之外的北部地区、甚至中国,而第四个方案则是终止中心营运;而教育部在抗议事件后,也曾替IUP向台大支付管理费用。

然而1995年,IUP再向教育部要求每年之补助款自新台币800万增至1200万,但遭到拒绝。最终于1997年7月,IUP出走北京、落脚清华成为北京的IUP。而留在台湾的教员透过媒体曝光,受到当时在野党的关注,也有立委在立法院举行公听会等,隔年一月,台大国际华语研习所正式挂牌,简称ICLP,纳入台大文学院。

ICLP就以台大文学院辖下的语言学习机构为外壳,继续招收国际学生,直到今天。不过,随著台湾社会民主化和两岸关系变化,今日仍延续了不少中华民国式教学内容的ICLP,不免让一些美国学生觉得和时代格格不入。

“我觉得ICLP在台湾是奇怪的,因为他们很严格地用标准的Mandarin发音,而那种发音是台湾当地人不会使用的,他们所使用的句型也是很古老的、非常正式、学术化的。”去年入读ICLP的捷西说,“所以当ICLP的学生和台湾人说话的时候,听起来总是很奇怪。”

“某方面来说,ICLP体现了一种矛盾,他既是Chinese但也不是。ICLP是一所Chinese学校,在一个像是Chinese的地方,教古怪而古老的Chinese,在台湾没有人真的会使用的,经常使用以旧中国或国民党观点的教材,但也会教授台语,在课堂上常有各种政治观点,这都让这个机构变得很特别。”

当初如果他理所当然地赴北京进修,可能就不会刺激他思考这些历史与文化的复杂。

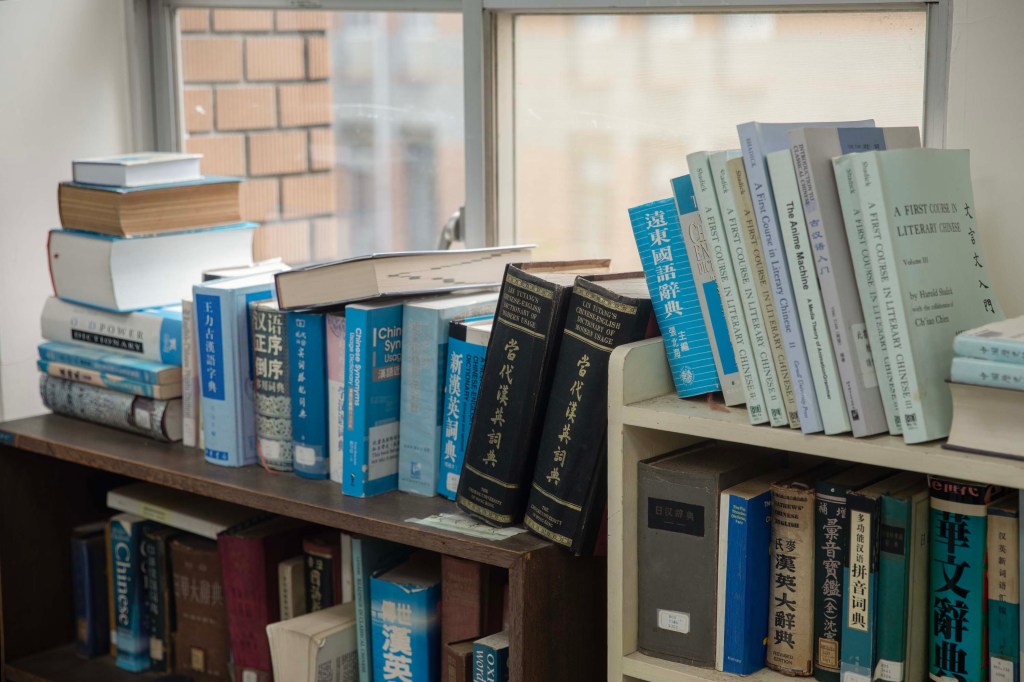

本次所采访学生学习华语的时间点各有不同,跨度超过20年,但都不约而同地提到了一本课本《思想与社会》。此书以“台湾大学国际华语研习所”为作者名于1987年出版,1997年曾改版过一次。综观课文内容,大多是自60到80年代发行于台湾的杂志、报纸、书籍上的文章,如《现代人的健康问题》、《中国人的鬼神观》、《中国思想的特性》等,再改写成课文。这本课本成为各地华文教学的经典教材,流通广泛,直到今日都还是北京IUP和台北ICLP的核心课程。

我们访问到当时参与教材编写的陈立元老师,年届七旬的她在机构任教已经超过三十年,经历横跨IUP到ICLP,目前仍在第一线教学。我们约在咖啡厅,她烫了一头端庄的短发、肩背一只小皮包俐落地停好单车,开朗地和我打招呼。

陈老师回忆当时编辑《思想与社会》课本的背景,“虽然那个时候是1949年之后了,可是因为西方人还是要研究华人,一定要兼顾两岸。”

“他们那个时候没有办法到中国研究,所以他们在台北才会设立这个单位⋯⋯我们不能说因为我们在台湾,我们只谈台湾,我们是要为学生将来的职涯设想。”即便如此,课本里的中国,并未囊括当时对岸的共产中国,似乎更专注在台湾的“自由中国”。

这样的矛盾也反映在其他方面,来自纽约的学生Jackson提到,当他在2023年的ICLP学生休息室中看到“请说国语”的标语时觉得很有趣,因为以前他只有从唐人街的老人家口中才听过“国语”这个说法。

针对这个经验,另一位学生捷西回应,当他在2024的ICLP时,标语已经换成“请说华语”了。他说ICLP的老师间还有过一些讨论,“老师们不知道应该叫这个语言什么,就是华语?是汉语?是中文?还是国语?没有人知道怎么叫,他们辩论。”

台湾还是China-Lite吗?“在台湾你不会学到中国人在想什么”

有人类学背景的西蒙是近几年就读ICLP的美国人,他提到:“直到20世纪80年代,可能没有西方人类学家能真正去到中国做田野⋯⋯大概在40年代,英国的人类学家莫里斯・弗里德曼开创了中国研究领域。但他的田野是在新加坡和香港进行的。也有很多早期的民族志学者如武雅士等人,他们都是在台湾进行研究。而如果学生要阅读关于早期重要的所谓中国文化的人类学著作,这些书就是我们唯一能读的书。但这些书其实都是关于台湾和香港的社群⋯⋯当时人们似乎认为,至少在某种程度上,这些(在香港或台湾进行的)研究仍然可以反映出一些中国文化的情况。”

但情况也随著政治情势改变了,西蒙接著说:“在改革开放之后,一旦人们可以去中国做研究,台湾似乎就变得没那么相关了。”

那么近几年来,这一波随著美中情势紧张而来台的中国研究者,还像过去一样,将台湾视为理解中国的替代吗?

西蒙不太同意:“根据我的经验,对现在主修中国研究的大学生来说,如果你只是想学习中文,那么台湾是不错的选择。但如果想了解当今的中国,那么去缅甸或尚比亚等地,可能都比台湾好,因为在那些地方才能接触到很多中国人。”毕竟研究中国需要“接触到真正的中国人,而不是台湾人。”

西蒙来到台北的ICLP进修语言,与多数人不同,他正是为了台湾文学而来的。

“这也是我对于在ICLP的经验有些失望的原因之一,因为我觉得这里不太适合想了解台湾的人。虽然ICLP的老师都是台湾人,而且在台湾。但我认为,如果我对中国更感兴趣,或者我是为了研究中国而来,我可能会受益更多,因为ICLP的老师们更习惯教导这样的学生。”

而在华府为中国智库工作的维祺,也在2024年选择来到台北进修,因为“我觉得在北京让我不太自在”。维祺的专业是研究人民日报的社论,从中了解政府的意向。“这些文章会使用一些特定的词语来故意威胁美国,一些特殊的关键字。你去看那些字的位置、顺序,他是在标题中呢?或是结尾里?”这些细节都能对应到特定意涵。

过去一年,他除了上《思想与社会》的会话课,也有一对一的单班课。单班课是ICLP的独特之处,老师能陪读学生指定教材,号称只要学生想读什么老师就能教什么,《红楼梦》、《山海经》甚至《黄帝经》都曾是教材。对于许多正独立钻研材料的博士生来说,有人能引导并即时解答实在是难得的帮助。而维祺这学期是和老师共同阅读一份政论专栏,他也认为收获不少。

虽然在他的圈子里,同业们认为“不踏足中国”已是普遍共识。但对于前往中国学习的美国学生减少,特别是部分改道台湾的情况,他还是感到忧虑。

“(台湾)有点像是“China-lite”(精简版的中国),像一个比较轻松舒适的版本。”他说,“(台湾和中国)是完全不同的,在台湾你不会学到中国人在想什么。”他回忆他在中国的经验,“我已经想不起来有多少次,在街上遇到人们直接来跟我讨论,为什么美国要这样做?为什么他不喜欢我的iphone等。”

同时,他也不认为ICLP能为台湾带来什么正面的影响。他说:“假设他们(学生)能(影响决策)好了,我还是很难想像有人从台湾后回去后会想:‘是的,这些台湾人愿意自我防卫,我们应该帮助他们。’”

但对于另一位学生Jackson而言,把中国当成“他者”作为研究对象是老一辈的想法。他是研究中国左派思想史的,他不想将他研究的对象当成敌人,也不愿让自己的研究被当成武器。但更关键的是,在实务上他不认为台湾可以替代中国。

“想学习中国传统文化, 但是可能在中国没有,就是传统文化都被消灭了,所以我去台湾学。这当中有一两个大的错误,一个是其实中国还有很多的草根文化,另外则是台湾不是不变的,已经有很多的改变了。”他说。

这些改变或许也体现在两所学校的差异之中。这些受访的学生普遍认为,若不论政治与生活环境的差异,两所学校都能提供扎实的语言训练,但是ICLP的气氛更自由。

老师们的政治光谱各自不同,有时上一堂课教文言文的老师抱怨,由于台湾的新课纲降低文言文的比例,他的外籍学生文言文程度都要比本地学生还好。而到了下一堂台湾电影课,另位老师又会和学生讨论台湾的选举盛况。

做文学研究的美国人齐文先后去过北京IUP及台北ICLP,他之所以在去过北京后又申请到台北,是因为他对台湾本身也很感兴趣。“对我来说,China不仅仅是‘中国’,还有台湾,及香港。我不是指Nation,而是我的研究兴趣,像是我也对台湾电影、摄影和香港电影工业等感兴趣。”

“所以我学中文的时候,想学的更像是一种广义的Chinese,不仅意味著‘标准普通话’,还包含构成所谓华语语系(Sinophone)或华语文化(Sinophone culture)的众多方言。所以我其实除了想接触中国,还想了解台湾和香港。”他说,“对我来说,不只是停留在中国境内是很重要的。”

中国研究的新阵地,“去台湾是更有利的”吗?

华语教学产业的起落,经常呼应著美中关系,甚至国际局势的征候。记者访问了入行超过四十年的哈佛大学东亚系暨中文学程总监刘力嘉教授,她自2011年接手哈佛暑期项目。她提到,在美国学界的“中国热”,大约是从八零年代尼克森访华开始,她自己也是第一批登陆的拓荒者,早在1991年就跟著普林斯顿大学到北京驻点。

在911事件后,美国国防部认为高阶外语人才对国家安全至关重要,进而在隔年2002年,发起了语言领航计划,提供奖学金和资源辅导学生学习外语,并将阿拉伯语、中文、韩语、波斯语、葡萄牙语和俄语列为关键语言。中国经济也在2000年前后开始加速成长,“中国热”便乘势起飞。

而如今面对新一波的美中角力,美国学界也做出反应,其中哈佛大学、密西根大学、乔治亚理工学院相继停止了与中国的合作,惟昆山杜克大学及上海纽约大学今日仍持续运作。刘力嘉教授所主持的哈佛北京书院,在2019年终止其拥有14年历史的暑期班,三年后将之迁来台北,落脚台大,成为哈佛台北书院。

而早在半个世纪前就已扎根台大的ICLP,是否也能因这一波弃北京而迁台北的学界风潮,从历史包袱中脱胎换骨,焕发新生?

捷西已经结束ICLP的课程,但他总想著找个理由再回来台湾。除了纯粹对台湾的喜爱,他也发现台湾能让他在学术上重新思考许多事情。

例如:“在北京作为一个中国人是什么意思呢?我想那应该有别于在蒙古作为一个中国人,也不同于在海南岛、或在台北、甚至在新疆作为一个中国人。我认为要在这些地方,要当一个中国人、或不当一个中国人,都是可能的。”

“而台湾体现了这种紧张的关系,在当今世上是非常独特的。”

对于能在ICLP获得这些意料之外的火花,他感到很幸运,“如果我给台湾的政府一个建议,就是重视ICLP的任务,因为他们的影响很大。这些高层的外国人都来ICLP学习中文,然后他们觉得台湾是一个特殊的地方、拥有特殊的文化和历史,必须保持台湾的文化。”

他说,“我觉得他们回去华盛顿,或者他们自己的国家首都,他们将对台湾产生影响。我觉得这是一个很好,很重要的工具。”

他身体力行了自己的建议,在过去这一年之中,他的父母及四个学术界友人都因为他而来到台湾探访旅游。他认为,他的好友们接著还会向其他朋友推荐台湾。

而那位曾担心前往中国进修会影响职涯的学生博斯,在今年再次申请到奖学金,在九月抵达台北,到ICLP进修。对比中国的网路长城与支付绑定等限制,他认为在台北的生活将会简单一些。

出于生涯考量,他对此行的前景也感到乐观。

“听说如果我想在政府部门工作,去台湾是更有利的,因为他们是我们的盟友。”他说。而且,“未来几年,台湾将发生许多重要的地缘政治事件,尤其在晶片制造业。”

(文中捷西、纪西、西蒙、维祺、齐文、博斯皆为化名)

本人曾在二十年前在東京的華語培訓中心學習漢語教學法。當時最讓我吃驚的就是他們以民國時代北平的發音為標準國語音,我感到自己每次上課都彷彿穿越去了林海音筆下的城南舊事的片場~例如,你和我,他們讀「你汗我」

在日本的中國人快要破百萬了,日本大學的華語教學質量也好,東京的中文書店有五家了。眼見大田野成形,可以鑽研很多方面的學問。

去台中也可以研究到很多中國人